Леса заказника "Предуралье" и их динамика за период с 1955 по 2015 год

Автор: Титма О.А., Стенно С.П.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются леса заказника «Предуралье». Представлены сведения об охране, защите и воспроизводстве лесов заказника. Описана их динамика с 1955 по 2015 год. Для этого были обработаны материалы лесоуйстройств 1955, 1969, 1980, 1990, 2000 и 2015 годов.

Заказник

Короткий адрес: https://sciup.org/147229972

IDR: 147229972 | УДК: 630

Текст научной статьи Леса заказника "Предуралье" и их динамика за период с 1955 по 2015 год

В настоящее время на территории заказника выделяются 11 типов леса, из них 9 хвойных и 2 лиственных. Преобладающими типами леса по занимаемой площади являются: ельники-липняки и ельники травяные (47%); сосняки-зеленомошники и сосняки-кисличники (25%); ельники-зеленомошники и ельники-кисличники (24%). Оставшиеся 4% приходятся на остальные типы леса [8, 15].

Лесистость описываемой территории составляет почти 82,2% [2], что выше среднего показателя по Пермскому краю (71,3% по данным на 2016 г.) [1]. Лесистость с 1955 г. увеличилась на 6,5%.

За исследуемый период (с 1955 г. по 2015 г.) произошло увеличение лесной площади на 11% в результате зарастания нелесных земель - пашен, сенокосов, пастбищ с их последующим переводов в лесные земли [2, 4].

До 1990 г. среди хвойных пород преобладала пихта, а с 2000 г. - сосна (рис.1). Из мягколиственных пород на всем исследуемом периоде преобладала липа, чуть меньшие площади занимают березы, а площади, занимаемые ольхой и осиной, незначительны [2, 4-7].

й 600

550 5 500 I 450 [5 400

1955 1969 1980 1990 2000 2015

— — Сосна

— — — Ель

Пихта

Год лесоустройства

Рис. 1. Динамика площади, покрытой хвойными породами, га

Доля сосновых древостоев увеличивается в результате зарастания сосной бывших сельскохозяйственных полей; уменьшение площади покрытой пихтой объясняется тем, что пихта, являясь сравнительно недолговечной породой, стареет и вываливается. Липа, как теневыносливая порода, с каждым годом занимает все большие территории.

В настоящее время, как среди хвойных, так и среди мягколиственных пород, резко возрастает доля спелых и перестойных древостоев, что говорит о тенденции старения лесов и как следствие увеличение их захламленности в результате естественного отпада деревьев с возрастом.

Бонитет насаждения - показатель продуктивности, зависящий от условий произрастания [3]. В целом бонитет характеризует качество условий произрастания леса [9].

В заказнике лесные насаждения соответствуют IIV классам бонитета, низкобонитетные древостои (V класс бонитета) не представлены [2]. По хвойным породам наблюдается переход от высокобонитетных к среднебонитетным древостоям, а, следовательно, к ухудшению производительности и условий произрастания [2, 4-7].

Полнота древостоя - запас древесины доминантного вида на единицу площади (принимается за 1, более низкие полноты выражаются в десятых долях) [11].

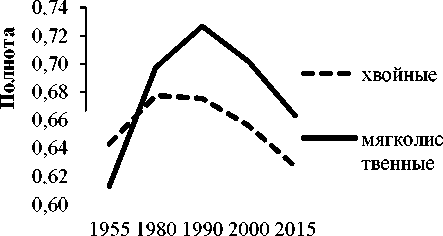

До 1980 г. для хвойных и до 1990 г. для мягколиственных пород прослеживалась тенденция увеличения полноты лесных насаждений, последующие годы полнота древостоев снижалась.

Согласно следствию из закона естественного морфогенеза древостоев Г.С. Разина [10], снижения полноты вызвано старением леса, т.к. высокая полнота характерна для средневозрастных древостоев. Так пик полноты для хвойных пород пришелся на 1980 год, а для мягколиственных - на 1990 год, когда в структуре древостоя преобладали средневозрастные породы (рис.2). В среднем древостои заказника являются среднеполнотными (от 0,64 до 0,69) [2, 4-7].

Год лесоустройства

Рис. 2. Динамика средней полноты хвойных и мягколиственных пород, доли от единицы

Средняя полнота свидетельствует о регрессе древостоев заказника как целостных экосистем. Лес, как система, имеет два состояния развития: состояние прогресса - развития с увеличением полноты и бонитета и состояние регресса - распада, с уменьшением полноты, бонитета, что видно из рис. 2, иллюстрирующего картину старения леса.

Леса заказника подлежат охране от пожаров и защите от вредных организмов, болезней леса.

За описываемый период общая площадь, пройденная пожарами, составила 20 га. В настоящее время для хвойных характерена средняя пожарная опасность (3 класс), а для мягколиственных - слабая (4 класс).

Во избежание и предотвращения пожаров на территории заказника имеются дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, а также обустроены три подъезда к источнику противопожарного водоснабжения - к реке Сылва.

Леса заказника в значительной степени повреждены вредными организмами, преимущественно трутовиками и корневой губкой, а также короедами и усачами. По данным лесопатологов, половина всех деревьев заказника заражены [2]. При этом наблюдается тенденция увеличения площади поврежденных деревьев (площадь поврежденных древостоев в 1980 г. составляла 371 га, а в 2015 г. - 1040 га [2, 5]), что объясняется преобладанием в насаждениях спелых и перестойных деревьев.

Мероприятия по охране и защите лесов (устройство минполос, прочистка просек; санитар но-оздоровительные мероприятия: выборочные санитарные рубки, рубки ухода) начиная с 90-х годов, не проводятся из-за отсутствия техники и финансирования, лишь в небольшом объеме осуществляются выборочные санитарные рубки и рубки ухода [2]. Сплошные санитарные рубки запрещены, но они могут быть проведены в исключительных случаях, как это было сделано в ревизионных периодах второго и третьего лесоустройств [5, 6].

Воспроизводство лесов - деятельность, включающая в себя лесовосстановление и уход за лесами [12-14]. Лесовосстановление на территории заказника, главным образом, осуществляется естественным путем, до 1981 года применялось и искусственное восстановление, путем создания лесных культур.

Уход за лесами проводился и проводится благодаря проведению рубок ухода (осветления, прочистки, прореживания, проходных рубок). Но, к сожалению, лишь 40% от запланированного объема подвергаются рубкам ухода [2, 4-7].

Таким образом, вышеперечисленные тенденции говорят о необходимости рационализации использования лесов, тем более что их использование привело к переходу лесов в группу спелых и перестойных, а недостаточное финансирование лесопатологических мероприятий - к увеличению доли ослабленных и пораженных деревьев. Наши рекомендации заключаются в увеличении интенсивности использования насаждений (вырубке поврежденных деревьев, уборке захламленности и пр.), в необходимости проведения работ по лесовосстановлению, охране и защите лесов.

Список литературы Леса заказника "Предуралье" и их динамика за период с 1955 по 2015 год

- ЕМИСС (единая межведомственная информационно-статистическая система) - государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/38193 (дата обращения: 07.10.17).

- Лесохозяйственный регламент учебно-научной базы «Предуралье» Пермского государственного национального исследовательского университета. Пермь, 2017

- Лесная энциклопедия: в 2-х томах. / гл. ред. Воробьев Г.И.; ред. кол. Анучин Н.П., Атрохин В.Г.,

- Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985. - Т.1. 563 с.

- Проект перспективного плана организации лесного хозяйства учебно-опытного лесного хозяйства «Предуралье» при Молотовском Государственном Университете имени А.М. Горького, г. Молотов, 1955 г.

- Проект организации и развития лесного хозяйства учебно-опытного хозяйства «Предуралье» Пермского ордена Трудового Красного Знамени Государственного университета имени М. Горького, Пермская аэрофотолесоустроительная экспедиция, 1980-1981 гг.

- Проект организации и развития лесного хозяйства учебно-опытного хозяйства «Предуралье» Пермского государственного университета Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Том 1. Объяснительная записка. Пермь, 1990 г.

- Проект организации и ведения лесного хозяйства учебно-научной базы «Предуралье» Пермского государственного университета. Том 1. Пояснительная записка. Пермь 2000-2001 гг.

- Таксационные описания по категориям лесов УНБ «Предуралье», 2016 г.

- Тихонов А.С. Лесоведение: учебное пособие для студентов вызов, 2-е издание. Калуга: ГП «Облиздат», 2011 г. – 332 с.

- Разин Г.С. О законах и закономерностях роста и развития, жизни и отмирания древостоев. Научный журнал «Известия высших учебных заведений». Выпуск № 1, 2012 г.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. - 637 с.

- Шутов В.В, Кожурин С.И. Словарь-справочник лесного инженера: под ред. В.В. Шутова. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2011 г. – 122 с.

- Бузмаков С.А., Воронов Г.А. Основные подходы в определении качества окружающей среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2-2. С. 587-590.

- Бузмаков С.А., Санников П.Ю., Андреев Д.Н. Подготовка и применение материалов аэрофотосъемки для изучения лесов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2-2. С. 313-317.

- Шуваев Н.С., Зайцев А.А., Бузмаков С.А. Анализ и оценка состояния особо охраняемых природных территорий Кунгурской лесостепи Пермского края // Геология, география и глобальная энергия. 2014. № 1 (52). С. 195-206.