Лесная растительность участка «Верховья Суры» заповедника «Приволжская лесостепь»

Автор: Кудрявцев А.Ю.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования лесных экосистем центральной части Приволжской возвышенности. Исследования проводили на территории участка «Верховья Суры» заповедника «Приволжская лесостепь». На территории участка описаны семь типов леса. В результате обработки данных таксации леса получены средние величины таксационных показателей древостоев. Одновременно проведен анализ изменений всех компонентов насаждений. На его основе возрастной ряд широко распространенного типа лесных экосистем - свежей субори (В2) был разделен на отдельные периоды и фазы. Проведенное исследование показало, что полученный возрастной ряд представляет собой ряд трансформации лесных сообществ. Нарушение хода лесообразовательного процесса привело к масштабной смене коренных насаждений на производные. После начала применения сплошнолесосечных рубок площадь, занятая лиственными деревьями (прежде всего, березой) постоянно росла. Следствием масштабного применения рубок промежуточного пользования, санитарных и добровольно-выборочных стало формирование изреженных сосновых древостоев. Одновременно происходила и трансформация нижних ярусов сообществ. Эти факторы вызвали ухудшение условий естественного возобновления сосны ( Pinus sylvestris L.). В результате, к настоящему времени возможность формирования сосновых древостоев путем естественного возобновления почти полностью исключена.

Лесорастительные условия, динамический ряд, антропогенная трансформация, приволжская возвышенность

Короткий адрес: https://sciup.org/148327239

IDR: 148327239 | УДК: 630*187 | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-4-106-125

Текст научной статьи Лесная растительность участка «Верховья Суры» заповедника «Приволжская лесостепь»

Леса заповедников имеют ряд специфических особенностей. Прежде всего, здесь формирование лесных насаждений происходит главным образом под влиянием естественных процессов роста леса без воздействия мероприятий применяемых в лесном хозяйстве (рубка леса, посадка лесных культур и др.). Эти леса имеют большую научную ценность, поскольку они представлены наиболее сохранившимися естественными насаждениями в высоком возрасте.

Вполне понятно, что исчерпывающее знание разнообразия экосистем и их компонентов, состава флоры и фауны является труднодостижимой целью.

Наиболее рациональной системой натурных исследований и наблюдений за лесными сообществами заповедников является многоступенчатая система, использующая данные взаимоувязанных, но различных по объему, детальности, точности и частоте повторяемости измерений, уровней работ. Одним из компонентов такой системы является лесоустройство заповедников.

Лесоустроительная информация позволяет объективно оценить состояние и динамику экосистем за счет регулярности получения и унификации материалов. Несмотря на многочисленные и справедливые упреки в отношении ненадежности отдельных данных, они получены по единым методикам и за счет массовости и всеохватности позволяют выявить тенденции изменения лесов.

Параметры насаждения, получаемые при таксации леса, имеют не только хозяйственное значение, но и глубокий биологический смысл,

Однако для полноценной характеристики лесных экосистем необходимо иметь описания всех ярусов фитоценозов. Если описание подроста и подлеска является стандартным для лесоустройства, то характеристика напочвенного покрова в таксационных описаниях не приводится, хотя она и служит для классификации сообществ.

Проблема изучения динамики лесов – одна из самых актуальных в лесоведении (Dyrenkov, 1984; Abaturov, Antyukhina, 2000; Abaturov, Melankholin, 2004; Borisov, Ivanov, 2019; Schleeweis et al., 2020; Borisov, Ivanov, 2022). К настоящему времени постоянно усиливающееся антропогенное воздействие привело к радикальному изменению состава и структуры лесов. Коренные лесные сообщества, характеризующиеся высоким биологическим разнообразием и устойчивостью, сменились вторичными лесами упрощенной структуры и низкой устойчивостью. Основными факторами, определяющими состояние и развитие лесных экосистем, являются различные виды антропогенного воздействия: рубки, отчуждение территории, атмосферное загрязнение, лесные пожары, изменение климата (Fornal-Pieniak et al., 2019; Keeley et al., 2019). Знания, полученные при исследовании динамики лесных сообществ, позволят решить задачу рационального использования лесных ресурсов.

Важнейшей составной частью программы экологического мониторинга в заповедниках является контроль состояния и естественного развития лесной растительности, не подверженной антропогенному воздействию (Maslov, 1995, 2020; Mirin, Tikhodeevaa, 2020). Теоретическую и практическую ценность имеют, прежде всего, долговременные данные о динамике коренных лесов, особенно не затронутых хозяйственной деятельностью, а также оценка роли природных или хозяйственных факторов в этой динамике.

Цель данной работы – на основании материалов таксации леса оценить разнообразие и динамику лесных экосистем заповедного участка.

Материалы и методы

Сурская Шишка – один из наиболее возвышенных участков Приволжской возвышенности, расположена в ее центре. Здесь берут начало крупные реки, впадающие в Волгу: Сура с ее притоком Барышом и Свияга. Это наиболее древняя поверхность Приволжской возвышенности. Ее средняя высота более 300 м.

К настоящему времени площади сосновых лесных массивов значительно уменьшились. Они утратили свой былой таежный характер и потеряли непосредственную связь с ушедшей на север чернолесной тайгой. В начале прошлого столетия в этом районе еще сохранились целые кварталы сосновых лесов 200–250летного возраста, причем встречались сосновые пни старше 300 лет.

Верхнесурский участок заповедника «Приволжская лесостепь», созданный в 1991 г., расположен неподалеку от истоков р. Суры. С востока он ограничен р. Сурой, а с запада ее правым притоком рекой Час. Почвообразующей породой служат третичные кварцевые пески, которые на различной глубине подстилаются песчаниками. Местами в толще песков на глубине до одного метра имеются линзы пылеватого суглинка. Почвы водоразделов дерново-подзолистые слабодифференцированные песчаные и супесчаные, подстилаемые на разной глубине песчаниками (более 80 % от общей площади), зачастую с различной степенью оглеения (около 30 %). Пойменные торфянисто-болотные оглеенные супесчаные и легкосуглинистые почвы составляют около 15 % от общей площади и расположены по замкнутым понижениям, в поймах рек и ручьев.

Преобладают коренные сосновые леса, различные по составу, строению и производительности. Производные леса представлены, в основном, березняками с примесью осины и липы. Для водораздела характерно наличие среди сосняков значительного количества болот, образующихся в понижениях между буграми и грядами. Многие участки сосновых боров заповедника можно считать уникальными в ценотическом, флористическом и лесоводственном отношении, поскольку подобные участки высокопродуктивных старовозрастных сосновых лесов встречаются на Европейской Территории России в настоящее время очень редко. Некоторые древостои имеют возраст 200–250 лет, высоту 34–36 м и диаметр ствола 70–80 см, отдельные деревья достигают 40 м высоты и более 100 см в диаметре. В борах сохранился комплекс растений, характерных для таежной флоры.

Первое лесоустройство на территории заповедника проведено в 2002–2004 г.г. Пензенской лесоустроительной экспедиции Поволжского государственного лесоустроительного предприятия. В соответствии с программой, разработанной автором статьи, инвентаризация лесного фонда заповедника выполнена с повышенной точностью и детализацией. Проведена таксация всех насаждений, начиная с молодняков, по элементам леса, с указанием для каждого из них возраста, высоты и диаметра. В каждом выделе проводилось описание живого напочвенного покрова, при котором учитывались степень проективного покрытия и основные доминанты. Видовые названия приводятся по С. К. Черепанову (Czerepanov, 1995).

Поскольку достаточно точно определять виды мхов и лишайников при таксации было невозможно, в описаниях приводились названия семейств, наиболее распространенных на территории участка: Cladoniaceae (напочвенные лишайники), Hylocomiaceae (зеленые мхи), Polytrichaceae (долгомошники), Sphagnaceae (сфагновые мхи).

В 1998–2001 гг. на участке были заложены 23 пробные площади, которые использовались для тренировки перед началом таксации леса. Часть этих площадей сохранена в качестве стационаров.

В 2001–2002 г.г. сотрудниками Почвенного Института им. Докучаева В.П. Белобровым и А.Я Ворониным проводилось картирование почвенного покрова участка «Верховья Суры», в результате которого составлена почвенная карта участка М 1:10000. При этом ими были выделены 27 разновидностей почв.

На основании полученных данных, путем ординации данных таксации по разновидностям почв, проведена типологическая оценка лесных земель. Для этого был использован картографический способ, при котором на почвенную карту накладывается план лесонасаждений, и все выделы, попадающие в один почвенный контур, относят к тому или иному типу лесорастительных условий. Анализ проведен для насаждений естественного происхождения. При этом к одному и тому же типу леса предлагается относить и коренной тип лесных биогеоценозов, и все производные типы, представляющие собой различные этапы восстановительного или деградационного процесса.

В результате обработки полученных данных построен возрастной ряд, состоящий из насаждений свежей субори естественного происхождения. В качестве учетных единиц для изучения динамики использовались описания таксационных выделов, занесенные в базу данных электронных таблиц Excel. В пределах ряда описания группировались по классам возраста. Классы возраста приняты одинаковыми для всех лесообразователей. Продолжительность двух первых классов, соответствующих начальным фазам формирования сообществ, составляет 10 лет, последующих – 20 лет. Для совокупности описаний, отнесенных к каждому классу возраста были вычислены средние показатели, характеризующие древостой, подрост, подлесок и напочвенный покров.

Оценка хозяйственного воздействия на экосистемы участка проведена по данным мероприятий, проведенных лесхозом в период с лесоустройства 1982 г. до заповедания участка в 1991 г., то есть (с учетом отметок в описаниях 1982 г.) более чем за 10 лет.

Результаты

По материалам лесоустройства 2002 г. покрытая лесом площадь составляет 96.5 % от площади участка. Древостои естественного происхождения занимают 73.4 %, лесные культуры – 23.1 %. При таксации описаны древостои различного состава и полноты (сомкнутости) в возрасте от 5 до 250 лет (Kudryavtsev, 2020)..

Анализ распределения лесов естественного и искусственного происхождения по возрастным категориям (классам возраста) позволяет в общих чертах восстановить историю хозяйственного освоения участка. Сохранилось чрезвычайно мало насаждений старше 140 лет. В тоже время сообщества с возрастом 121–140 лет занимают довольно значительную площадь. Это связано с началом применения в средней полосе европейской территории России сплошнолесосечных рубок. В последующие двадцать лет площадь этих рубок возрастает незначительно. Вполне возможно, что это связано с деятельностью Симбирского губернского лесоохранительного комитета, постановлением которого леса верховий р. Суры были признаны защитными. В течение первых 20 лет двадцатого века площадь вырубаемых лесов резко возросла, а в последующие двадцать лет она достигает максимума (треть всей площади). Однако это можно связать не только с массовыми рубками 20-х годов, но с катастрофическими пожарами 1921 г. В последние 60 лет 20-го века площади сплошнолесосечных рубок уменьшаются, и распределение по классам возраста становится равномерным. Очевидно, что до начала 20-го века возобновление сосны на вырубках происходило вполне успешно. Поэтому лесные культуры начали создавать только в 20–30-е годы. В дальнейшем объем производства лесных культур резко возрастает. Однако до середины 20-го века естественный способ возобновления леса остается преобладающим. Начиная с 60-х годов, площадь лесных культур значительно превосходит площадь древостоев естественного происхождения.

В течение 10 лет, предшествующих созданию участка заповедника, различными видами рубок было пройдено около 40 % лесов, причем основная нагрузка пришлась на древостои высокого возраста. Кроме того, за этот период на лесосеках было создано около 460 га лесных культур. Нужно особо отметить массовое проведение подсочки в сосновых древостоях. По материалам лесоустройства 2002 г. площадь заподсоченных сосняков составила более 860 га, что, безусловно, не могло не сказаться на состоянии деревьев и привело к ослаблению позиций сосны.

Результаты типологической оценки лесных земель позволили выделить семь типов лесорастительных условий (табл. 1).

Свежие боры (А2) занимают небольшую площадь. Пять довольно крупных участков приурочены к выровненным поверхностям водоразделов и надпойменных террас на севере и западе. Отдельные мелкие фрагменты встречаются неподалеку от них. Растут на дерново-подзолистых слабодифференцированных песчаных и супесчаных почвах подстилаемых песками.

Площадь влажных боров (А3) очень невелика. Они приурочены к понижениям надпойменных террас Суры и ее притока р. Кармалы с высотами около 240 м н.у.м. Наиболее крупный участок находится на северо-востоке. Почвы дерновонеглубокоподзолистые профильно-глеевые супесчаные на песках.

Свежие субори (В2) – наиболее распространенный на территории участка тип лесорастительных условий (рис. 1). Основная площадь земель этого типа занимает возвышенные поверхности водоразделов и надпойменных террас. Небольшая их часть вытянута в виде узких полос по склонам надпойменных террас. При этом они образуют сложную мозаику из мелких фрагментов, чередующихся надпойменных террас и склонов. Отметки высот колеблются от 260 до 290 м н.у.м. Высоты водораздельного массива немного превышают 300 м.

Рис. 1. Свежая суборь (возраст 150 лет)

Fig. 1. Fresh subor (age 150 year).

Почвы дерново-подзолистые неполноразвитые слабодифференцированные супесчаные на песках, склоновые дерново-подзолистые супесчаные на песках и дерново-подзолистые слабодифференцированные супесчаные на песках, подстилаемые песчаником на глубине до 150 см

Площадь влажных суборей (В3) также очень значительна. Они занимают пологие склоны речных долин (преимущественно правый берег Суры), и надпойменных террас (рис. 2). Почвы дерново-мелкоподзолистые поверхностно-слабоглееватые супесчаные на песках, подстилаемые песчаником на глубине 101-150см и дерновомелкоподзолистые поверхностно-слабоглееватые супесчаные на песках.

Рис. 2. Влажная суборь (возраст 200 лет).

Fig. 2. Humid subor (age 200 year)

Сырые субори (В4) – наименее распространенный тип леса. Узкие полосы земель этого типа окаймляют заболоченные котловины в понижениях водоразделов и речных террас. Почвы торфяно-глеевые и торфяные различной мощности

Довольно велика площадь влажных сложных суборей или судубрав (С3). Они занимают наиболее возвышенные части плоских водоразделов на северо-западе и северо-востоке участка (рис. 3, 4).

Рис. 3. Многоярусный древостой влажной судубравы (возраст сосны 250 лет)

Fig. 3. Complicated timber stand of the humid sudubrava (pine age 250 year)

Довольно крупный участок лесов этого типа находится в левобережье Суры, на ее второй надпойменной террасе. Почвы дерново-поверхностно-подзолистые неполноразвитые контактно-поверхностно-глееватые супесчаные на песках и дерновонеглубокоподзолистые контактно-неглубокоглееватые супесчаные на песках, подстилаемые суглинками.

Сырые сложные субори (С4) приурочены к поймам Суры и ее притоков и занимают довольно большую площадь (рис. 5). Они представляют собой своеобразные южные аналоги приручьевых ельников лесной зоны, в которых сосна заместила ель. Формируются на торфянисто-подзолистых оглеенных почвах.

Вследствие широкой экологической амплитуды основных лесообразующих пород, в каждом типе лесорастительных условий может формироваться ряд древостоев различного состава. Существующее в практике лесного хозяйства распределение лесов по «преобладающим породам» приводит к тому, что в одну категорию попадают сообщества, значительно различающиеся по составу древесного яруса.

Рис. 4. Широколиственный древостой влажной судубравы (возраст дуба 200 лет) Fig. 4. Broad-leafs timber stand qf the humid sudubrava (oak age 200 year).

Рис. 5. Сырая судубрава / Fig. 5. Damp sudubrava

Для оценки специфики лесных сообществ были выделены следующие категории древостоев естественного происхождения, существенно различающихся по составу и строению:

Сосновые чистые – в составе не менее 90 % сосны;

Сосновые смешанные – в составе 70–80 % сосны;

Сосново-мелколиственные – в составе 30–60 % сосны, мелколиственных (преимущественно березы) – 30–70 %;

Широколиственные смешанные – в составе не менее 40% широколиственных видов (в категорию включены один дубовый и один липовый выдела);

Березовые чистые – в составе не менее 90 % березы;

Березовые смешанные – в составе 70–80 % березы (чаще сосново-березовые);

Осиновые чистые – в составе не менее 90 % осины;

Осиновые смешанные – в составе 70–80 % осины (чаще с примесью березы);

Мелколиственные – в составе не менее 80 % мелколиственных видов (березы и осины);

Мелколиственные смешанные – в составе 60–70 % мелколиственных видов;

Ольховые чистые – в составе не менее 90 % ольхи черной;

Ольховые смешанные – в составе 70–80 % ольхи черной (в категорию включен один выдел с преобладанием вяза);

Ольхово-мелколиственные – в составе не менее 30% ольхи и не менее 40% мелколиственных видов;

Смешанные – ни одна группа видов (хвойные, широколиственные, мелколиственные) не имеет явного преобладания в составе;

Сложные – древостои с изреженным первым ярусом (как правило, сосновым) и более молодым вторым ярусом (преимущественно березовым). В одном случае отмечен третий ярус, состоящий из липы.

Соотношение различных категорий древостоев естественного происхождения в пределах каждого из типов условий местопроизрастания имеет свои особенности (табл. 1).

Таблица 1. Распространение различных типов древостоев по типам лесорастительных условий, % от покрытой лесом площади

Table 1. Spreading of the different types of timber stands by forest-growth conditions types, % of the common square of timber stands

|

Типы древостоев/ Community types |

Типы лесорастительных условий/ Forest-growth conditions types |

Всего/ In all |

||||||

|

А2 |

А3 |

В2 |

В3 |

В4 |

С3 |

С4 |

||

|

Сосняки чистые/ Pure pine |

34.4 |

21.8 |

29.8 |

50.5 |

1.3 |

1.6 |

30.8 |

|

|

Сосняки смешанные/ Mixed pine |

26.3 |

4.5 |

23.7 |

17.5 |

1.9 |

2.0 |

1.4 |

17.2 |

|

Сосново-мелколиственные/ Pine small-leafs |

25.0 |

11.6 |

12.2 |

11.5 |

11.6 |

2.7 |

7.4 |

11.3 |

|

Широколиственные смешанные/ Mixed broad-leafs |

0.1 |

1.4 |

0.4 |

12.4 |

0.3 |

2.0 |

||

|

Березовые чистые/ Pure birch |

7.9 |

12.2 |

7.3 |

2.8 |

29.7 |

10.0 |

8.4 |

6.7 |

Продолжение таблицы 1

|

Типы древостоев/ Community types |

Типы лесорастительных условий/ Forest-growth conditions types |

Всего/ In all |

||||||

|

А2 |

А3 |

В2 |

В3 |

В4 |

С3 |

С4 |

||

|

Березовые смешанные/ Mixed birch |

3.5 |

33.1 |

14.4 |

9.1 |

46.9 |

11.4 |

8.6 |

12.1 |

|

Осиновые чистые/ Pure aspen |

0.5 |

0.1 |

2.6 |

0.5 |

||||

|

Осиновые смешанные/ Mixed aspen |

0.7 |

1.3 |

1.0 |

8.2 |

0.2 |

1.6 |

||

|

Мелколиственные/ Small-leafs |

1.0 |

7.3 |

4.1 |

2.3 |

8.9 |

26.6 |

0.3 |

5.5 |

|

Мелколиственные смешанные/ Mixed small-leafs |

1.7 |

2.5 |

2.5 |

14.6 |

3.9 |

3.7 |

||

|

Ольшаники чистые/ Pure alder |

6.6 |

0.5 |

||||||

|

Ольшаники смешанные/ Mixed alder |

23.7 |

1.9 |

||||||

|

Ольшаники мелколиственные/ Small-leafs alder |

13.2 |

1.1 |

||||||

|

Смешанные/ Mixed |

0.6 |

0.1 |

3.7 |

19.3 |

2.2 |

|||

|

Многоярусные/ Complicated |

9.6 |

2.9 |

1.9 |

4.6 |

5.3 |

2.8 |

||

|

Площадь, га%/ Square, ha |

276.5 |

74.0 |

1886.7 |

1474.2 |

68.7 |

481.9 |

375.6 |

4637.6 |

|

Доля от общей площади, %/ Share of th of the common square, % |

6.0 |

1.6 |

40.7 |

31.8 |

1.5 |

10.4 |

8.1 |

100.0 |

На территории участка преобладают сосновые древостои, преимущественно чистые. Гораздо меньше площадь березняков. При этом преобладают смешанные березовые древостои. Довольно широко распространены мелколиственные леса, значительно меньше ольшаники. Площадь осинников, широколиственных и смешанных лесов невелика. Довольно много сложных древостоев. Однако в разных экотопах соотношение древостоев коренным образом различается. В борах отсутствуют широколиственные древостои и осинники. На территории суборей эти сообщества распространены незначительно. Для сложных суборей характерно преобладание лиственных древостоев. В местообитаниях с избыточным увлажнением преобладают березняки и ольшаники.

Кустарниковый ярус состоит из подроста главных лесообразующих пород, деревьев второй и третьей величины и лесных кустарников (табл. 2). В подросте наиболее распространены липа и береза. Значительно меньше площадь, на которой отмечен подрост сосны. Дуб и клен остролистный отмечались редко. В составе подлеска отмечено 13 видов. Явно выражено преобладание рябины. Достаточно часто встречается бересклет. Эти виды отмечены во всех типах древостоев, со значительными колебаниями степени их распространения. Широко распространены также ракитник русский и крушина ломкая. Изредка встречаются лещина, волчье лыко и можжевельник.

Таблица 2. Распространение видов кустарникового яруса по типам лесорастительных условий, % от покрытой лесом площади

Table 2. Spreading of the undergrowth by forest-growth conditions types, % of the common square of timber stands

|

Виды/ Species |

Типы лесорастительных условий/ Forest-growth conditions types |

Всего/ In all |

||||||

|

А2 |

А3 |

В2 |

В3 |

В4 |

С3 |

С4 |

||

|

Euonymus verrucosa Scop. |

3.0 |

18.2 |

26.8 |

12.2 |

49.8 |

1.9 |

20.6 |

|

|

Cerasus fruticosa Pall. |

0.1 |

0.2 |

0.1 |

|||||

|

Daphne mezereum L. |

1.6 |

2.8 |

0.2 |

1.0 |

||||

|

Lonicera xylosteum L. |

3.4 |

1.3 |

0.3 |

8.6 |

6.3 |

2.1 |

||

|

Amelanchier spicata Lam. |

0.1 |

0.1 |

||||||

|

Viburnum opulus L. |

0.0 |

0.9 |

0.2 |

0.1 |

||||

|

Acer tataricum L. |

0.3 |

0.1 |

||||||

|

Frangula alnus Mill. |

21.8 |

24.7 |

14.0 |

12.7 |

13.1 |

2.2 |

40.5 |

15.1 |

|

Corylus avellana L. |

5.8 |

2.6 |

1.3 |

19.4 |

3.0 |

4.1 |

||

|

Juniperus communis L. |

3.4 |

1.2 |

6.9 |

5.1 |

3.2 |

|||

|

Rubus idaeus L. |

0.3 |

6.1 |

0.6 |

|||||

|

Sorbus aucuparia L. |

51.3 |

52.6 |

75.0 |

56.5 |

14.0 |

49.7 |

13.3 |

58.8 |

|

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. Ex Woloszcz.) Klask. |

13.2 |

3.2 |

19.9 |

24.6 |

0.5 |

16.8 |

||

|

Ribes nigrum L. |

15.2 |

1.2 |

||||||

|

Salix cinerea L. |

0.0 |

2.7 |

21.3 |

11.2 |

2.1 |

|||

|

Padus avium Mill. |

17.8 |

0.7 |

1.9 |

7.1 |

2.3 |

63.4 |

6.6 |

|

|

Rosa cinnamomea L |

2.0 |

0.2 |

0.9 |

0.9 |

3.5 |

0.8 |

||

|

Malus praecox (Pall.) Borkh. |

3.2 |

0.1 |

||||||

|

Betula pubescens Ehrh. |

20.5 |

6.5 |

13.4 |

16.1 |

0.6 |

1.5 |

10.3 |

12.9 |

|

Ulmus laevis Pall. |

2.0 |

5.1 |

0.6 |

|||||

|

Quercus robur L. |

2.7 |

1.3 |

3.9 |

0.6 |

5.1 |

2.4 |

||

|

Salix caprea L. |

1.2 |

0.7 |

0.4 |

0.5 |

||||

|

Acer platanoides L. |

1.3 |

2.5 |

27.0 |

2.2 |

4.3 |

|||

|

Tilia cordata Mill. |

12.9 |

6.2 |

14.1 |

9.0 |

3.3 |

39.7 |

5.1 |

14.1 |

|

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. |

5.1 |

0.4 |

||||||

|

Pinus sylvestris L. |

8.3 |

6.5 |

7.5 |

6.3 |

2.5 |

0.4 |

1.2 |

5.9 |

|

% от покрытой лесом площади/ % of the common square of timber stands |

52.6 |

64.2 |

83.1 |

68.7 |

37.6 |

77.3 |

81.2 |

75.0 |

Кустарниковый ярус отмечен на половине площади свежих боров. В его составе 9 видов подроста и подлеска. В составе подроста наиболее распространена береза. Значительно меньше распространение липы и сосны. Дуб отмечается редко. Основным доминантом подлеска является рябина. Широко распространены крушина и ракитник. Изредка встречаются лещина и бересклет.

Во влажных борах кустарниковый ярус занимает более 60 % площади. В составе отмечено 12 видов. Распространение березы, липы и сосны примерно одинаково, они занимают небольшие площади. В подлеске явно преобладает рябина. Довольно часто встречаются крушина, бересклет и черемуха.

Кустарниковый ярус занимает более 80 % площади свежих суборей. В подросте наиболее распространены липа и береза. Значительно меньше площадь, на которой отмечен подрост сосны. Дуб и клен отмечались редко. В составе подлеска отмечено 13 видов. Явно выражено преобладание рябина. Достаточно часто встречается бересклет. Широко распространены также ракитник и крушина. Изредка встречаются лещина, волчье лыко и можжевельник.

Во влажной субори кустарниковый ярус занимает чуть более двух третей площади. В его составе 20 видов. Наиболее распространен подрост березы. Значительно меньше площадь, занимаемая липой и сосной. Самый распространенный вид подлеска – рябина. Широко распространен ракитник, значительно меньше крушина и бересклет. Изредка встречаются тальник (ива пепельная) и черемуха. Необходимо особо отметить значительную роль можжевельника, который произрастает недалеко от южной границы своего распространения.

В сообществах сырой субори кустарниковый ярус развит слабо и занимает лишь четверть площади. Виды, образующие подрост, встречаются редко. В подлеске преобладает тальник. Довольно широко распространены рябина и крушина, значительно меньше черемуха.

Для влажной сложной субори характерно хорошее развитие кустарникового яруса. Видовой состав подроста богат, в нем явно доминируют липа и клен. Сосна отмечалась очень редко. В составе подлеска 10 видов, доминируют бересклет и рябина. Довольно широко распространена лещина, значительно меньше жимолость.

Кустарниковый ярус в сообществах сложной сырой субори занимает более 80 % площади. При этом подрост развит слабо. В его составе преобладает береза. Довольно заметна роль широколиственных деревьев – вяза, дуба и липы, а также ольхи. Подрост сосны занимает незначительные площади. В подлеске явно выражено преобладание черемухи. Второй по значимости вид – крушина. Довольно широко распространены смородина, рябина, тальник. Заметна роль жимолости, малины и можжевельника.

Напочвенный покров в различных типах леса заметно различается по видовому составу (табл. 3). При этом коренные отличия характерны для сообществ с нормальным и избыточным увлажнением. Основной доминант напочвенного покрова – орляк обыкновенный, немного реже доминируют вейник наземный, ландыш, брусника, костяника, а также черника. Нередко в состав доминантов входят: звездчатка ланцетовидная, земляника, купена лекарственная, ортилия однобокая, осока волосистая и сныть обыкновенная. Заметна также роль герани лесной, чины весенней, грушанки круглолистной, зимолюбки зонтичной, кошачьей лапки, марьянника дубравного и лугового, медуницы неясной, прострела раскрытого, фиалки собачьей. Степень доминирования остальных видов незначительна.

Таблица 3. Распространение доминантов напочвенного покрова по типам лесорастительных условий в насаждениях естественного происхождения, % от покрытой лесом площади

Table 3. Spreading of the ground cover dominants by forest-growth conditions types, % of the common square of timber stands

|

Виды/ Community types |

Типы лесорастительных условий/ |

Всего/ In all |

||||||

|

Forest-growth conditions types |

||||||||

|

А2 |

А3 |

В2 |

В3 |

В4 |

С3 |

С4 |

||

|

Vaccinium vitis-idaea L. |

40.4 |

8.8 |

41.3 |

38.2 |

5.1 |

1.5 |

1.8 |

31.9 |

|

Сеntaurea sumensis Kalen. |

2.0 |

0.5 |

0.1 |

0.3 |

||||

|

Calamagrostis epigeios (L.) Roth |

62.0 |

2.7 |

54.2 |

52.9 |

6.0 |

43.3 |

||

|

Calamagrostis canescens (Weber) Roth |

22.0 |

9.5 |

1.1 |

|||||

|

Paris quadrifolia L. |

0.2 |

2.1 |

0.3 |

|||||

|

Geranium sylvaticum L. |

12.2 |

5.0 |

8.4 |

7.4 |

2.7 |

6.8 |

||

|

Pyrola rotundifolia L. |

11.1 |

8.4 |

4.7 |

4.2 |

0.6 |

1.9 |

4.3 |

|

|

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub |

3.4 |

0.1 |

0.5 |

0.2 |

||||

|

Stellaria holostea L. |

5.9 |

19.2 |

12.4 |

12.2 |

3.3 |

13.1 |

0.4 |

11.0 |

|

Fragaria vesca L. |

20.6 |

10.8 |

12.7 |

13.7 |

5.1 |

3.2 |

0.2 |

11.4 |

|

Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton |

6.4 |

3.2 |

3.0 |

2.6 |

||||

|

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. |

3.0 |

3.5 |

1.3 |

3.7 |

2.7 |

2.5 |

||

|

Rubus saxatilis L. |

15.0 |

10.0 |

42.3 |

36.2 |

31.1 |

8.5 |

33.7 |

|

|

Antennaria dioica (L.) Gaertn. |

11.9 |

3.5 |

2.9 |

3.1 |

||||

|

Urtica dioica L. |

6.6 |

0.0 |

27.6 |

2.4 |

||||

|

Polygonatum officinale (L.) |

4.2 |

13.8 |

8.3 |

4.8 |

0.9 |

8.6 |

||

|

Filipendula ulmaria (L.) |

3.0 |

12.8 |

1.1 |

13.7 |

73.8 |

6.9 |

||

|

Convallaria majalis L. |

44.2 |

31.9 |

55.5 |

48.6 |

5.8 |

11.4 |

13.0 |

43.5 |

|

Lilium martagon L. |

0.3 |

2.0 |

0.3 |

|||||

|

Ranunculus acris L. |

0.9 |

1.7 |

3.5 |

0.5 |

||||

|

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt |

0.9 |

2.5 |

0.6 |

3.4 |

1.5 |

|||

|

Melampyrum nemorosum L. |

24.8 |

6.2 |

6.5 |

6.7 |

1.0 |

0.2 |

6.5 |

|

|

Melampyrum pratense L. |

1.3 |

1.4 |

2.2 |

1.3 |

||||

|

Pulmonaria obscura Dumort. |

4.3 |

2.5 |

0.4 |

32.7 |

4.9 |

5.2 |

||

|

Molinia caerulea (L.) Moench |

4.6 |

0.1 |

3.1 |

11.1 |

0.1 |

1.3 |

||

|

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn |

45.1 |

16.8 |

68.1 |

47.3 |

5.7 |

8.7 |

46.7 |

|

|

Orthilia secunda (L.) |

15.8 |

17.3 |

11.2 |

11.6 |

||||

|

Carex riparia Curt. |

21.5 |

0.2 |

2.9 |

44.4 |

0.7 |

34.0 |

4.8 |

|

|

Carex pilosa Scop. |

17.3 |

41.8 |

14.1 |

17.2 |

10.9 |

78.1 |

4.9 |

21.6 |

|

Lycopodium clavatum L. |

0.5 |

1.6 |

0.3 |

|||||

|

Lycopodium annotinum L. |

0.2 |

3.4 |

0.2 |

3.7 |

1.0 |

0.4 |

1.4 |

|

Продолжение таблицы 2

|

Виды/ Community types |

Типы лесорастительных условий/ Forest-growth conditions types |

Всего/ In all |

||||||

|

А2 |

А3 |

В2 |

В3 |

В4 |

С3 |

С4 |

||

|

Pulsatilla patens (L.) Mill. |

0.8 |

3.0 |

4.3 |

2.6 |

||||

|

Trientalis europaea L. |

0.2 |

1.3 |

1.0 |

0.6 |

||||

|

Aegopodium podagraria L. |

3.0 |

0.9 |

11.1 |

5.6 |

68.2 |

24.9 |

15.6 |

|

|

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. |

3.0 |

12.4 |

0.4 |

23.9 |

14.5 |

2.0 |

||

|

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. |

9.3 |

0.1 |

71.5 |

44.3 |

4.8 |

|||

|

Viola canina L. |

3.0 |

1.8 |

1.0 |

26.4 |

2.1 |

4.2 |

||

|

Equisetum sylvaticum L. |

3.0 |

20.4 |

0.3 |

2.8 |

0.6 |

3.2 |

34.4 |

4.6 |

|

Humulus lupulus L. |

3.4 |

0.0 |

19.5 |

1.6 |

||||

|

Veratrum lobelianum Bernh. |

4.5 |

0.3 |

3.3 |

0.3 |

1.0 |

0.3 |

||

|

Vaccinium myrtillus L. |

27.0 |

28.1 |

29.2 |

30.9 |

10.8 |

2.3 |

3.6 |

24.4 |

|

Lathyrus vernus (L.) Bernh. |

4.0 |

6.5 |

3.6 |

39.8 |

1.6 |

8.3 |

||

|

Hylocomiaceae |

57.1 |

11.4 |

26.3 |

35.1 |

4.1 |

7.0 |

26.1 |

|

|

Polytrichaceae |

0.9 |

4.4 |

0.4 |

|||||

|

Sphagnaceae |

0.3 |

8.0 |

2.9 |

66.5 |

0.1 |

9.8 |

2.8 |

|

|

Cladoniaceae |

2.3 |

0.3 |

4.6 |

10.1 |

0.2 |

5.3 |

||

В напочвенном покрове свежих боров хорошо выражен моховой ярус, состоящий из зеленых мхов. Распространение лишайников очень невелико. В составе травостоя преобладают вейник наземный, орляк, ландыш и брусника. Довольно широко распространены черника, марьянник дубравный, земляника, осока волосистая, ортилия, костяника, герань, кошачья лапка и грушанка.

Моховой ярус влажных боров развит слабо. Распространение зеленых и сфагновых мхов примерно одинаково. Лишайники встречались крайне редко. Основные доминанты травостоя – осока волосистая, ландыш и черника. Велика роль осоки береговой, хвоща, звездчатки и орляка. Реже доминируют страусник, таволга, земляника, костяника, тростник, брусника и грушанка.

Для свежих суборей необходимо отметить довольно высокую роль зеленых мхов. Гораздо реже доминируют лишайники. Основной доминант травостоя – орляк, немного реже доминируют вейник наземный, ландыш, брусника, костяника, а также черника. Нередко в состав доминантов входят: звездчатка, земляника, купена, ортилия, осока волосистая и сныть. Заметна также роль герани, чины весенней, грушанки, зимолюбки, кошачьей лапки, марьянника дубравного, медуницы, прострела, фиалки собачей.

Ярус мхов и лишайников во влажных суборях развит довольно хорошо. В его составе наряду с преобладающими зелеными мхами встречаются сфагновые и политриховые мхи. Нередко доминируют лишайники. В составе травостоя преобладают вейник наземный, ландыш, орляк, костяника, брусника и черника. Довольно велика площадь распространения осоки волосистой, земляники, звездчатки и ортилии.

Моховой покров сырой субори характеризуется чрезвычайно сильным развитием и преобладанием сфагновых мхов. Доминанты травостоя – тростник и осока береговая. Содоминируют страусник и вейник седеющий. Значительно меньше распространение таволги, молинии, осоки волосистой, черники.

Во влажной сложной субори ярус мхов и лишайников отсутствует (единично отмечены лишь сфагновые мхи). В составе травостоя преобладают осока волосистая и сныть. Степень участия чины весенней, медуницы, костяники и фиалки собачей значительно меньше. Заметна роль звездчатки, ландыша и орляка.

Ярус мхов сырой сложной субори развит слабо. В его составе примерно одинаково представлены сфагновые и зеленые мхи. Травостой характеризуется явным преобладанием таволги, содоминантами которой являются тростник, хвощ, осока береговая, крапива и сныть. Довольно велика доля страусника, ландыша, вейника седеющего и костяники. Нередко встречается хмель.

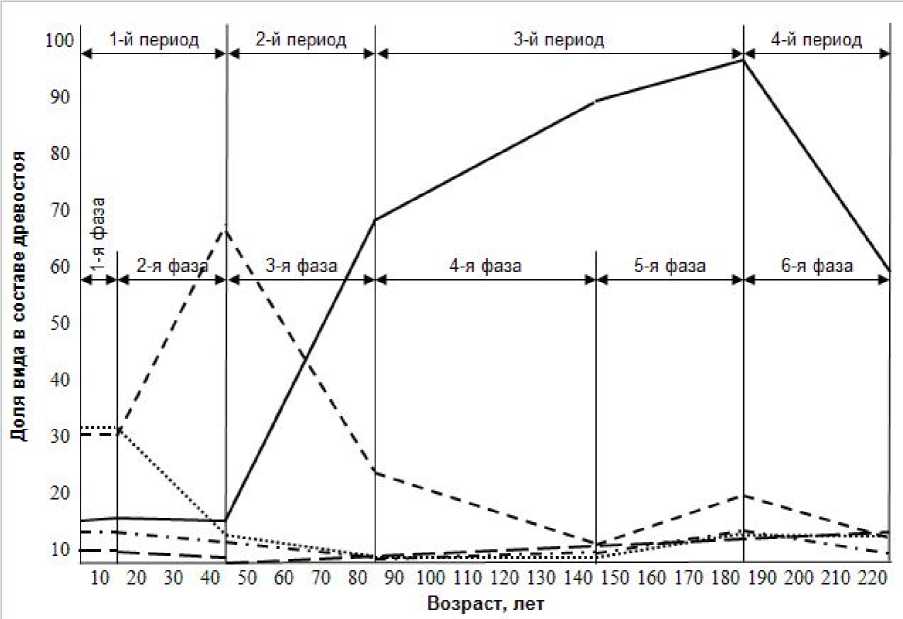

Анализ данных динамики всех ярусов растительности позволил разделить рассматриваемый возрастной ряд насаждений свежей субори на периоды, каждый из которых, в свою очередь, состоит из отдельных фаз (рис. 6).

Первый период продолжительностью до 40 лет характеризуется преобладанием мелколиственных пород с небольшой примесью широколиственных видов и сосны. Подрост отсутствует, только в конце периода отмечено появления сосны и дуба на незначительной площади.

В начальной фазе, в возрасте до 10 лет, формируются древостои средней сомкнутости, в составе которых преобладают мелколиственные породы, представленные примерно одинаково. Подрост отсутствует. Слабо развитый подлесок состоит из ракитника русского и рябины. В напочвенном покрове ярус мхов и лишайников не развит. В составе густого травостоя доминирует вейник наземный с примесью орляка.

сосна----береза осина - ■ - ■ - липа---дуб

Рис. 6. Возрастной ряд свежей субори

Fig. 6. Dynamic of the fresh subor age row

Следующая фаза от 10 до 40 лет характеризуется березовыми древостоями со значительной примесью других видов. При этом сосна, осина и широколиственные породы представлены примерно одинаково. К концу этой фазы древостои достигают максимальной сомкнутости. Значительно обогащается видовой состав подлеска. Доминирование переходит к рябине. В число содоминантов, наряду с ракитником, входит бересклет. Начинается формирования яруса мхов и лишайников. В составе травостоя доминируют орляк и ландыш. Вейник, наряду с костяникой и снытью входит в число содоминантов.

В течение второго периода от 40 до 80 лет происходит коренное изменение состава древостоя. Доля сосны значительно возрастает, а доля лиственных видов соответственно уменьшается. При этом наиболее резко сокращается степень участия осины и широколиственных видов. В течение этого периода древостои заметно изреживаются. Сосна, благодаря интенсивному росту в высоту к концу периода обгоняет все остальные виды деревьев. При этом наблюдается значительное отставание по высоте широколиственных пород. Начинает развиваться подрост. В составе подлеска резко снижается степень участия ракитника, а доля крушины ломкой также резко возрастает. Формируется лишайниково-моховой ярус. Появляется ярус кустарничков, состоящий из брусники и черники. В составе травостоя содоминируют несколько видов: орляк, ландыш, вейник и костяника.

Третий период – полное господство сосны. Его продолжительность составляет 100 лет. Примесь всех видов лиственных деревьев сокращается до минимума. Этот период можно разделить на две фазы.

Четвертая фаза длится от 80 до 140 лет. В результате отпада мелколиственных пород древостои значительно изреживаются. В их составе абсолютно доминирует сосна. Сохраняется лишь незначительная примесь березы, остальные виды представлены единичными экземплярами. Распространение подроста значительно. При этом широко распространен подрост сосны. Одновременно происходит интенсивное развитие подлеска, в составе которого вновь увеличивается роль ракитника. Возрастает и степень доминирования рябины. Формируется хорошо развитый ярус мхов и лишайников. Хорошо выражен ярус кустарничков. Доминанты травостоя остаются прежними, однако степень распространения вейника значительно снижается.

В пятой фазе, охватывающей период от 140 до 180 лет, начинается формирование нижних ярусов древостоев, что ведет к значительному увеличению их полноты. В составе нижних ярусов преобладает береза, представленная молодым поколением с примесью липы. Уже в начале этой фазы в сообществах полностью исчезает подрост сосны. В составе довольно многочисленного подроста, наряду с березой и липой, появляется значительная примесь клена остролистного. Хорошо развитый подлесок образован двумя видами – рябиной и бересклетом, они представлены примерно одинаково. Ярус мхов и лишайников отсутствует. Хорошо развит кустарничковый ярус. В составе травостоя доминируют костяника и орляк. Заметна роль ландыша. Резко возрастает степень распространения купены лекарственной, чины весенней, сныти.

В период более 180 лет формируются смешанные многоярусные древостои с преобладанием сосны. За счет образования нижнего яруса появляется значительная примесь как мелколиственных, так и широколиственных деревьев. При этом ведущее положение среди лиственных пород занимает береза. В составе подроста преобладают широколиственные виды – липа, с примесью клена остролистного. Довольно велика степень распространения березы. Видовой состав подлеска становится более разнообразным. В его составе появляется значительная примесь крушины ломкой и волчьего лыка. Степень участия бересклета заметно сокращается. В целом сохраняется преобладание рябины. Отмечены фрагменты лишайнико-мохового яруса. Ярус кустарничков развит слабее, чем на предыдущей стадии. В нем преобладает брусника. Травостой хорошо развит. Явное доминирование не выражено. В число содоминантов наряду с орляком и костяникой входят сныть, ландыш, осока волосистая и фиалка собачья. Вновь появляется примесь вейника наземного.

Обсуждение

Базовое лесоустройство заповедника, проведенное на почвенно-типологической основе, позволило выявить основные особенности экосистем участка.

Данные почвенных исследований показали, что на участке одновременно идет развитие подзолообразовательного и дернового процесса. Процесс подзолообразования обусловлен высоким увлажнением и легким механическим составом почв в сочетании с наличием водоупорных горизонтов. При этом нередко происходит оглеение почв. Однако подзолообразовательный процесс здесь выражен слабее, чем в подзоне смешанных лесов и тем более в тайге. Дерновый процесс, напротив более выражен. Его развитию в значительной мере способствует влияние хозяйственной деятельности: образование вырубок, на которых формируются мелколиственные древостои.

Сформировавшийся в результате интенсивной хозяйственной деятельности лесной покров участка представляет собой мозаику коренных и производных сообществ, которые одновременно характеризуют как богатство почв элементами питания и степень увлажнения, так и уровень антропогенной трансформации экосистем. В настоящее время сложно понять связано ли крайне незначительное распространение типичных боров на территории участка исключительно с климатическими условиями или оно является следствием хозяйственной деятельности. Наиболее сильно выражены изменения в местообитаниях с благоприятными условиями произрастания (сложные субори).

Последующий анализ таксационных описаний показал, что единый возрастной ряд состоит из сообществ различного состава.

При этом каждой возрастной стадии присущ определенный спектр сообществ. Самые молодые древостои характеризуются наиболее широким спектром и преобладанием смешанных сообществ. Среди древостоев более позднего возраста явно преобладают березняки. В сообществах старше 40 лет господство переходит к насаждениям с преобладанием сосны, а в более высоковозрастных группах сохраняются лишь чистые сосняки, которые постепенно трансформируются в многоярусные древостои.

Изменение лесной растительности в результате хозяйственной деятельности можно описать следующим образом.

После рубки коренных сосновых лесов формировались преимущественно сосновые древостои с небольшой примесью мелколиственных пород. Вырубка древостоев на месте коренных насаждений привела к формированию значительных площадей сообществ смешанного состава и мелколиственных древостоев (преимущественно березняков). К этому времени в экотопе происходят заметные изменения. Наличие примеси лиственных пород способствовало заметному увеличению плодородия почв. Под пологом мелколиственных и смешанных древостоев начинается развитие подроста широколиственных деревьев (прежде всего липы). Под пологом изреженных сосняков формируется березовый подрост. Изменение светового режима в результате сплошных и выборочных рубок привело к коренному изменению напочвенного покрова. Интенсивное развитие травостоя и, прежде всего корневищных злаков приводит к исчезновению яруса мхов и лишайников, а также брусники и черники. Особенно велика роль вейника. Начинается процесс задернения, который является главным фактором, препятствующим возобновлению сосны. Ведущую роль приобретает вегетативное возобновление лиственных пород, а молодое поколение березы продуцирует огромное количество семян. Семенным и вегетативным путем происходит новая, еще более мощная, чем на вырубках коренных сосняков, вспышка возобновления лиственных пород. Для них характерен энергичный рост, особенно в первое десятилетие после рубки, что еще более усугубляет угнетение сосны.

Лесные сообщества следующего поколения возникают уже на месте различных по составу производных лесов второго поколения. В результате образовались значительные площади осинников и древостоев с преобладанием широколиственных пород. В старовозрастных сосняках, пройденных выборочными рубками, формируются нижние ярусы, образованные различными видами лиственных деревьев. На вырубках появляется хорошо развитый травяной покров. В его составе заметно участие неморальных видов, характерных для широколиственных лесов, и мощное развитие злаков. Теневыносливые неморальные виды развиваются и под пологом многоярусных древостоев. Густой травостой и хорошо развитая дернина препятствуют возобновлению сосны, но не сдерживают рост вегетативного возобновления лиственных пород. В результате доля сосны в составе древостоев, как и доля сосновых лесов младших возрастов, становится минимальной.

Заключение

Лесные экосистемы участка чрезвычайно разнообразны, что связано с разнообразием условий местопроизрастания и способностью многих видов растений обитать в широком диапазоне экологических условий, а также с составом, возрастом и сомкнутостью древесного яруса, который, в свою очередь, обуславливает характер яруса кустарников и напочвенного покрова.

Характеристики сообществ в основном аналогичны описаниям, выполненным в изучаемом районе в течение предыдущих 120 лет. Прежде всего, это касается положения в рельефе и характеристик почв, а также видового состава и продуктивности хорошо сохранившихся насаждений достаточно высокого возраста (не ниже приспевающих).

Однако обработка таксационных описаний позволила выявить в экотопах, различные по составу и строению сообщества. Объединение полученных материалов во временной ряд показало, что каждой возрастной стадии присущ определенный спектр сообществ. При этом наибольшим разнообразием характеризуются ранние возрастные стадии. После начала применения сплошнолесосечных рубок площадь, занятая лиственными деревьями (прежде всего березой) постоянно росла. Следствием масштабного применения рубок промежуточного пользования, санитарных и добровольно-выборочных рубок стало формирование изреженных сосновых древостоев. Обильное плодоношение молодых мелколиственных древостоев обусловило возникновение в старовозрастных сосняках яруса из лиственных деревьев (преимущественно березы). Одновременно происходила и трансформация нижних ярусов сообществ, что в свою очередь привело к масштабному развитию дернового процесса.

Таким образом, проведенное исследование показало, что полученный возрастной ряд представляет собой ряд трансформации лесных сообществ, а выделенные периоды и фазы характеризуют этапы этой трансформации. Доказательствами этому служат как широкое распространение в сообществах молодого возраста, теневыносливых видов, характерных для поздних стадий сукцессии, так и возникновение в древостоях высокого возраста яруса с преобладанием светолюбивых видов – березы и осины. Эти факторы вызвали ухудшение условий естественного возобновления сосны, которое отмечалось еще в ХIХ в. В результате к настоящему времени возможность формирования сосновых древостоев путем естественного возобновления почти полностью исключена.

Нарушение хода лесообразовательного процесса привело к масштабной смене коренных насаждений на производные. При этом среди наиболее молодых сообществ, наряду с мелколиственными (березняки и осинники), довольно значительную площадь занимают древостои с преобладанием широколиственных пород (липы и дуба).

Однако, несмотря на значительные изменения, растительность участка заповедника во многом сохранила особенности первозданных лесов Сурской Шишки: господство сосновых лесов естественного происхождения с развитым лишайникомоховым покровом и целым комплексом таежных видов, большинство из которых находятся около южной границы своих ареалов. Особую ценность представляют участки наиболее старых лесов со сложными древостоями.

Список литературы Лесная растительность участка «Верховья Суры» заповедника «Приволжская лесостепь»

- [Abaturov, Antyukhina] Абатуров А. В., Антюхина В. В. 2000. Динамика хвойных лесов Подмосковья. М. 222 с.

- [Abaturov, Melankholin] Абатуров А. В., Меланхолин П. Н. 2004. Естественная динамика леса на постоянных пробных площадях в Подмосковье. Тула 336 с.

- Borisov A. N., Ivanov V. V. 2019. Pinus sylvestris L. growth depending on available resources in ecological niche. - Environmental Analysis & Ecology Studies. - 5(5). 571 -573. https://doi.org/ 10.31031/EAES.2019.05.000624

- [Borisov, Ivanov] Борисов А. Н., Иванов В. В. 2022. Имитационное моделирование роста сосновых древостоев. - Сибирский лесной журнал. 3. 40 - 47.

- [Czerepanov] Черепанов С. К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб. 992 с.

- [Dyrenkov] Дыренков С. А. 1984. Структура и динамика таежных ельников. Л. 173 с.

- Fornal-Pieniak B., Ollik M., Schwerk A. 2019. Impact of different levels of anthropogenic pressure on the plant species composition in woodland sites. - Urban Forestry & Urban Greening. 38. 295 - 304. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.01.013

- Keeley J. E., van Mantgem P., Falk D. A. 2019. Fire, climate and changing forests. -Nature Plants. 5(8). 774 - 775.

- [Kudryavtsev] Кудрявцев А. Ю. 2020. Типы леса возвышенности «Сурская Шишка». - Лесохозяйственная информация. 3. 27 - 45.

- [Maslov] Маслов А. А. 1995. Динамический тренд в заповедных лесах центра Русской равнины и анализ причин сукцессионной динамики популяций растений. -Экология популяций : структура и динамика. 2. 643 - 655.

- [Maslov] Маслов А. А. 2020 Вековой широколиственный лес в центре Москвы: структура и динамика за 20 лет наблюдений. - Лесохозяйственная информация. 4. 32 -39.

- [Mirin, Tikhodeevaa] Мирин Д. М., Тиходеева М. Ю. 2020. Изменения растительности дубравы «Лес на Ворскле» заповедника Белогорье за 60 лет. -Ботанический журнал. 105(7). 672 - 686.

- Schleeweis K. G., Moisen G. G., Schroeder T. A., Toney C., Freeman E. A., Goward S. N., Huang C., Dungan J. L. 2020. US national maps attributing forest change: 1986-2010. -Forests. 11(6). 653 - 672.