Лесные поляны. Первый совхоз республики

Автор: Чермошенцев А.В.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: По итогам третьей научно-практической конференции «Музей и город»

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Первый совхоз республики - так называлась экскурсия, которая в советские годы проводилась сотрудниками музея города Пушкино по территории бывшего первого, то есть передового совхоза «Лесные поляны». Из небольшого совхоза вблизи Москвы «Лесные поляны» вырос до передового сельскохозяйственного предприятия, куда съезжались перенимать опыт производства делегации не только со всех областей и республик Советского Союза, но и из стран «народной демократии» социалистического лагеря. А сегодня эта покинутая производством территория хранит в своей архитектуре память о великих годах социалистических свершений и обязана стать историко-культурным объектом.

История, архитектура, культура, наследие, сельское хозяйство, совхоз, ссср, ленин

Короткий адрес: https://sciup.org/170206591

IDR: 170206591 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2024.46.3.009

Текст научной статьи Лесные поляны. Первый совхоз республики

До революции.

Неподалеку от с. Куракина в Мальце-Бродове в Московской губернии с 1861 г. работала шелковая фабрика, владельцем которой был купец Алексей Васильевич Фомичев.

Братья Фомичевы имели в Москве несколько шелковых, в том числе достаточно крупных фабрик, производивших материи для платьев, жилетов, салопов и дамские платки.

Мальце-Бродово было дачным поместьем с несколькими зданиями для летнего и зимнего проживания на природе, принадлежавшим в начале 19 века Ярцеву Матвею Филатовичу (1831– 1834 гг. Московский городской голова). Имение было окружено лесом, вплотную к нему подступала р. Клязьма.

В нем ничто не было предназначено для фабричного производства. Фомичев приспособил под фабрику два здания — каменное и деревянное.

На Мальце-Бродовской фабрике в 70-е годы XIX века значилось два конных привода, один паровой котел, 11 мотальных машин, 20 шпульных станков, 4 сновальни для натягивания основы, 18 красильных барабанов и 60 ткацких станов, работало 135 мужчин, 46 женщин, 22 «малолетних».

Когда начала работать Сапожниковская фабрика в Куракине, это не могло не сказаться на состоянии дел у Фомичева. Соседство с крупнейшей шелковой текстильной фирмой России не оставляло перспектив. Тем не менее, фабрика в Маль-це-Бродове работала вплоть до 10-х годов XX в. Алексей Васильевич Фомичев нашел свою «нишу»

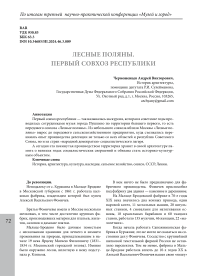

Илл 1. Мальце-Бродово было дачным поместьем.

рядом с гигантом. Будучи шелковой и полушелковой, фабрика вырабатывала, наряду с чисто шелковыми тканями, материи со значительным добавлением хлопка, сравнительно непритязательные и дешевые. Это были ткани иного назначения и рассчитанные на совершенно другой круг покупателей, чем у Сапожниковых. Здесь не создавались новые художественные стили тканей, не устанавливалось импортное оборудование — сам владелец был достаточно консервативным человеком. Однако здесь были свои, проверенные несколькими десятилетиями традиции и свои заказчики.

Алексей Васильевич Фомичев совершил заметное восхождение по социальной и общественной лестнице. В конце столетия он стал потомственным почетным гражданином, выбирался от московского купечества в Городскую Думу, состоял казначеем православного миссионерского общества, попечителем Елизаветинских яслей. В Ветошном проезде в Москве держал магазин шелкового товара.

Алексей Васильевич умер в 1908 г. С его кончиной прекратила свое существование и фабри- ка, не выдержав конкуренции с более крупными местными производствами Сапожниковых и Рабенека. Его дочь Елена Алексеевна вышла замуж за доктора Николая Васильевича Соловьева из Ярославской губернии, сочувствовавшего большевикам.

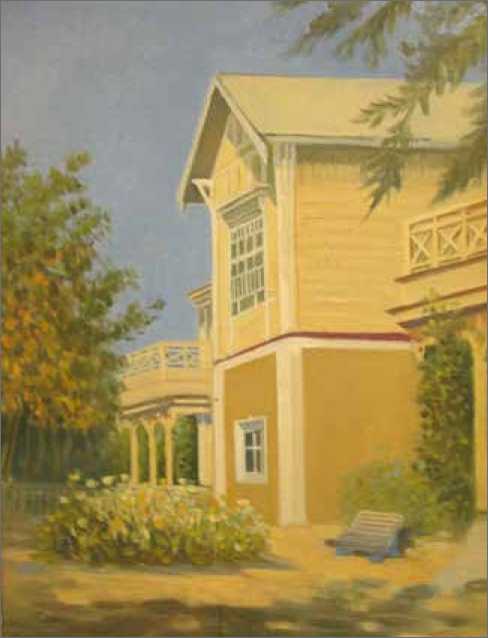

Илл.2 Николай Васильевич Соловьев.

Сохранившиеся от фабрики жилые здания супруги приспособили под загородные дачи в наем, а в одном из флигелей поселились на летний отдых сами.

После Великой октябрьской социалистической революции усадьба Мальце-Бродово была национализирована, а доктор Соловьев с супругой окончательно перебрались в Ярославскую губернию, где у Николая Васильевича была своя врачебная практика.

Ленинские дни в Мальце-Бродово.

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома в первые годы Советской власти, в своих воспоминаниях рассказывал, что после переезда правительства из Петрограда в Москву, ближе к лету 1918 года, Владимир Ильич Ленин чувствовал себя очень усталым, он не мог не согласиться с товарищами, настаивающими на необходимости создания условий для отдыха.

Из воспоминаний В.Д. Бонч-Бруевича: «Я обратился к Ивану Ивановичу Скворцову-Степанову, которого хорошо и давно знал как московского старожила и который великолепно знал все окрестности Москвы. Я посвятил его в цель исканий, и мы, взяв автомобиль из автобазы Совнаркома, поехали, по его предложению, по Ярославскому шоссе до села Тарасовки, а там в небольшое имение доктора Соловьева, которое называлось Мальцебродово и находилось около выселка Ко-маровки, как раз на реке Клязьме. По дороге Иван Иванович рассказал мне, что это место он очень хорошо знает, так как здесь он родился и вырос, и что его отец, давно умерший, был когда-то управляющим мануфактурной фабрикой, находившейся именно в этом имении: фабрика эта погибла от того, что владелец ее, упрямый, деспотический купец, производивший великолепные шелковые, парчовые и бархатные ткани, ни в коем случае не хотел применять паровые двигатели, считая это немецкими выдумками, а рядом находившаяся фабрика известного фабриканта Сапожникова, введшего у себя европейские способы производ-

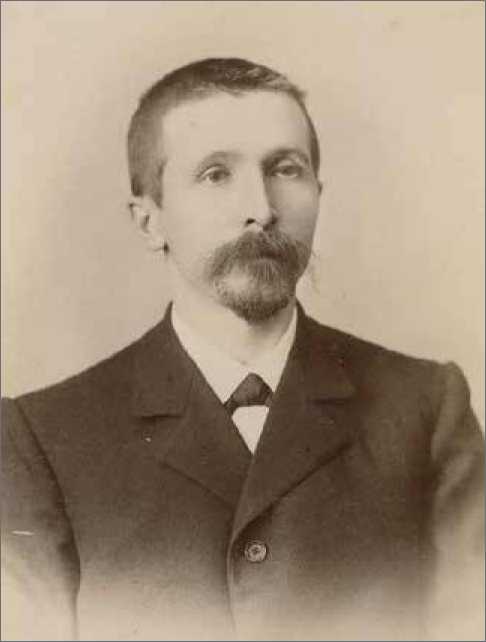

Илл. 3 Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич ства, конечно, уничтожила кругом на много верст все подобные мануфактуры, в том числе и эту.

Когда мы, проехав через очаровательный сосновый лес, наконец подкатили к воротам этого небольшого имения, Иван Иванович сказал мне, что мы вступаем в старое владение Салтычихи, ее летнюю резиденцию, где она не морила своих крепостных, не травила их медведями и волками, что она делала в своей зимней резиденции, а только лишь запарывала тех своих дворовых, которые не угождали ей в ее летних причудах и прихотях.»1

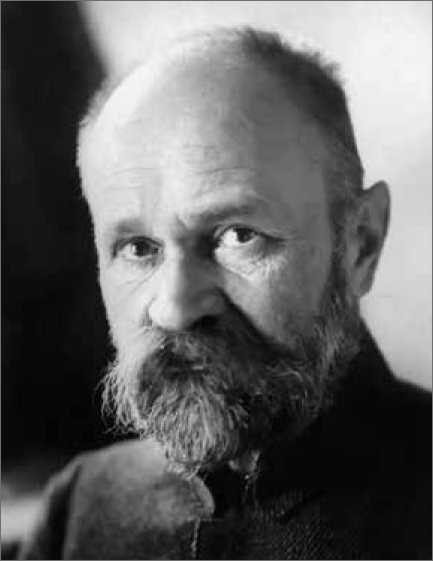

Илл.4. Иван Иванович Скворцов-Степанов

В свой первый приезд, 19 мая, на правительственном автомобиле «Renault 40CV» Владимир Ильич провел в Мальце-Бродове около двух часов, осмотрел дачу, близлежащие окрестности и остался очень доволен.

Для В.И. Ленина, Н.К. Крупской и М.И. Ульяновой (сестры Ленина) отвели три комнаты на втором этаже одного из бывших дачных домов.

Илл. 5 Комнаты были обставлены очень просто.

В.Д. Бонч-Бруевич описывает ее так: «В одной комнате направо (комната Владимира Ильича и Надежды Константиновны) в углу стояла обыкновенная железная кровать. Налево в углу стояла кровать Надежды Константиновны, такая же простая. Они были доставлены из Кремля, обыкновенные кровати с досками и матрацами, так называемые солдатские кровати...

В головах у Владимира Ильича у окна стоял небольшой столик, приблизительно 1х0,75 метра, совершенно простой белый столик, даже не покрашенный, с одним ящиком. Тут стояли чернила в пузырьке, ручка, карандаш, блокнот, бумага. Когда он уезжал, все это складывал в ящик...

Стулья были самые обычные, венские, гнутые, кажется темно-коричневые... На стенах ничего решительно не было, и на окнах не было никаких штор»2.

Так же просто были обставлены и другие комнаты, в местах где жил Ленин.

Актом «О проживании В.И. Ленина на даче доктора Соловьева в совхозе «Лесные поляны» в 1918 году.» от 1940 года подтверждается скромность обстановки комнат Владимира Ильича:

«29 декабря 1940 года составлены в присутствии бывшего управляющего делами С.Н.К.

В.Д. Бонч-Бруевича, который жил с В.И. Лениным в 1918 году в даче доктора Соловьева. Зав фондом Центрального музея В.И. Ленина тов. Шахова и зав. Домом-музеем при совхозе «Лесные поляны» тов. Баруховой произведен осмотр бытовых вещей, которыми пользовались семья В.И. Ленина.

Вещи находились у бывшей владелицы этой дачи Е.А. Соловьевой (в документе опечатка «Е.Н.»). Соловьевым был предоставлен дом в 1923 году на территории д/о имени Калинина и разрешено было вывезти все вещи в том числе и с дачи, в которой жил В.И. Ленин.

В результате осмотра считать, что семья В.И. Ленина пользовалась следующими вещами:

-

1. Желтенький стол 92 см на 52 см на точеных ножках с одним ящиком. Этот стол стоял рядом с кроватью В.И. Ленина.

-

2. Ломберный столик 93 см на 46,5 см в сложенном виде на простых ножках. Стол был покрыт серой скатертью и им пользовалась Надежда Константиновна.

-

3. Стол 190 на 100 см на точеных ножках с откидными сторонами. Стол стоял в столовой /в проходной комнате/ и был покрыт белой скатертью.

-

4. Простой стол не окрашенный 100 на 97 см стоял под каменной лестницей.

-

5. Простой не окрашенный столик 89 на 56 см стоял в комнате Марии Ильиничны и был покрыт белой скатертью.

-

6. Шесть венских гнутых стульев желтенького цвета /с сетчатым сиденьем/ всего было шт. 12–14.

-

7. Дачный диван редкого плетения из сплошных прутьев.

-

8. Два кресла /плетеные как диван/.

-

9. Плетеный стул /должно быть четыре/.

-

10. Плетеный стол на одной ножке, крышка в диаметре 60 см обтянута голубой клеенкой.»3

Вот какой случай приводит в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич. Однажды он предложил Владимиру Ильичу устроиться в «Лесных полянах» поудобнее, поставить постели помягче. Но Ленин, засмеявшись, ответил: «Вы меня в инвалиды не записывайте, мне никакого комфорта не нужно».

В этой же даче, на втором этаже, через стенку от Ленина поместилась семья В.Д. Бонч-Бруевича.

Дочь Владимира Дмитриевича, Елена Дмитриевна, вспоминала: «Столовая была общая. Располагалась она на площадке под лестницей на первом этаже, в нашей половине. Вся её меблировка состояла из простого, покрытого скатертью стола и простых деревянных стульев и табуреток… Завтракали, обедали и ужинали вместе. Готовила наша няня…За столом всегда велись оживлённые разговоры, решались многие вопросы. Часто к чаю приходил Иван Иванович Скворцов-Степанов. Чай пили из самовара. Было уютно, легко и дружно».

Стоит отметить, что И.И. Скворцов-Степанов к этому времени уже перебрался обратно в Мальце-Бродово в бывший родительский дом.

Напротив в доме жили сотрудники бельгийского посольства; они из любопытства приходили смотреть и удивлялись, как это глава государства, а обедает под лестницей.

Во время одной из прогулок в августе 1918 года Владимир Ильич разговорился с Владимиром Дмитриевичем о проблемах с совхозным хозяйством.

— Сведения о совхозах нехороши. Отчего же это? Как вы думаете? — настойчиво спрашивал он меня, усевшись на корточках возле мшистой кочки и быстро обирая целый выводок белых грибов.

— Да все потому, — ответил я, — что берутся за это дело неопытные люди...

— Так вы хотите устроить такое хозяйство... Это прекрасно! — воскликнул Владимир Ильич.

— Вот именно, — отвечал я ему. — Надо устроить на свободных землях наше советское хозяйство, где бы не было никакого наследия прошлого, чтобы каждый видел, и знал, и мог бы сказать, что да, это действительно новое, образцовое советское хозяйство, в котором есть чему поучиться, что оно создано вновь, самостоятельно, в наше время, нашими усилиями, без какого-либо наследия от помещиков. А в глазах окрестных крестьян это обстоятельство, несомненно, будет иметь большое значение.

— Это верно! — сказал Владимир Ильич. — И это надо сделать... А где же предполагаете вы налаживать это хозяйство?

— Как где? — ответил я ему. — Да вот здесь, где мы гуляем с вами.

Такой простой разговор во время прогулки за собиранием грибов в итоге привел к созда- нию передового сельского хозяйства Советского Союза.

Создание совхоза.

В декабре 1918 года, выступая на 1м Всероссийском съезде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун, Владимир Ильич определил задачи советских хозяйств: «…мы должны применить наилучшие приемы земледелия и привлечь агрономические силы России так, чтобы мы могли использовать все наилучше поставленные хозяйства, которые…должны служить источником сельскохозяйственного знания и культуры и повышения производительности для всех миллионов трудящихся».

Илл 6. Совхоз «Лесные поляны».

Совхоз «Лесные поляны» был организован по предложению Владимира Ильича в 1919 г. Первым директором был назначен его создатель, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, совмещавший до декабря 1920 года эту должность с основной работой управляющего делами Совнаркома. После своей отставки (по различным причинам) он полностью углубился в работу на посту директора совхоза вплоть до 1929 года.

До сих пор многие историки и краеведы спорят о дате создания совхоза.

22 апреля 1978 года вышла статья в газете «За дело Ленина» о мемориальной квартире. В статье указано что совхоз создан Постановлением СНК от 7 сентября 1920 года, за подписью Ленина4.

На самом деле за этой датой в Центральном государственном архиве Московской области числится следующий документ: 7 сентября. Постановление СНК об организации в районе ст. Тарасовка дома отдыха и санатория для ответственных работников Совета Народных Комиссаров РСФСР // Проект, 1 л., с подписью В. И. Ленина после утверждения в Малом СНК; на бланке: Российская Социалистическ. Федера-тивн. Советская Республика. Совет Народных Комиссаров. Москва, Кремль; пометки: Принят МС 7 сентября. М. Козловский. Члены: А. Якубов. Чуцкаев. А. Аникст || Докладчики; Н. Семашко. М. Владимирский. Влад. Бонч-Бруевич || Наркомюст Курский || 1

А вот еще один интересный документ, также из Центрального государственного архива Московской области: Из письма ЦК профсоюза рабочих совхозов РСФСР ЦК профсоюза сельскохозяйственных рабочих НРБ об организации труда животноводов. 21 августа 1952 г. //: «Этот совхоз создан в 1919 году по инициативе В.И. Ленина и является одним из старейших хозяйств крупного рогатого скота отечественной холмогорской породы5»

Ссылаясь также на воспоминания Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, описанные в его книге «В.И. Ленин и Лесные поляны», мы приходим к убеждению, что совхоз «Лесные поляны» был создан в сентябре 1919 года.

В первые годы своей работы совхоз снабжал молоком и другими продуктами московские больницы и детские учреждения. Как вспоминает В.Д. Бонч-Бруевич, Ильич говорил, что вокруг Москвы надо организовать кольцо крупных государственных хозяйств — не менее ста, которые должны залить молоком детскую и рабочую Москву. Для организации хозяйства были выданы 20 тысяч рублей из средств Управления делами Совнаркома. Деньги были даны в долг, который необходимо погасить в течение года. Ссуду совхоз возвратил досрочно — через восемь месяцев. В первый год совхоз распахал небольшой участок — 6 гектаров, вскоре расширил пашню до 46 гектаров; приобрёл крупный рогатый скот, рабочих лошадей, свиноматок. Коллектив рабочих и специалистов взялись за работу и дело спо- рилось. Этому способствовало и то, что молодому хозяйству государство оказывало всемерную помощь. Когда, например, потребовалось приобрести оборудование для лесопильного завода, совхозу выделили необходимые средства. Помогали совхозу приобрести моторы и машины. Эта помощь быстро дала результаты. Вскоре после организации совхоз регулярно стал поставлять в Москву молоко для детских учреждений, школ, больниц. Поставляли продукты и в кремлёвскую столовую. Большую помощь оказывал совхоз и местным крестьянам. Уже в первую осень тракторами совхоза было вспахано около 300 гектаров земли.

Совхоз активно развивался до начала Великой отечественной войны.

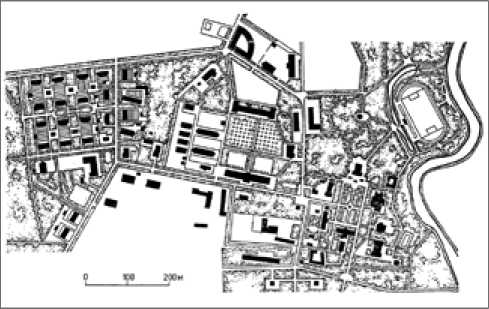

Архитектурный ансамбль «Лесные поляны»

Война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству. Было разрушено и сожжено более 70 тыс. сел и деревень. В 1943 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». А уже во второй половине 40-х годов начинается постепенное развитие совхозов и колхозов и на остальных территориях Союза. Не обошли стороной и «Лесные поляны». В этот период принимается генеральный план развития совхоза.

Именно в этом виде, сформированном в конце 40-х — начале 50-х годов ХХ века, центральная «усадьба» бывшего совхоза предстает перед нами и сегодня.

Всех гостей этой богатой историей и достижениями территории встречают удивительной красоты въездные ворота, которые являются

Илл.7. Архитектурный ансамбль «Лесные поляны».

визитной карточкой этого уголка Подмосковья. Уникальность их заключается в том, что сами створки ворот сохранились еще с дореволюционных времен. Пилоны ворот в разное время меняли свой вид, и до наших дней дошли они в том виде, в котором были выполнены в послевоенное время, в характерном для сталинской архитектуры.

Справа от центральной аллеи, за многолетними елями, прячется одноэтажное здание конторы совхоза. Это главное здание, в котором располагалось руководство «Лесных полян», своим архитектурным оформлением показывает важность данного объекта. Декоративный фронтон над главным входом украшен барельефом с изображением профиля Ленина в окружении знамен и звездой. Справа и слева пилоны декорированы бетонными гирляндами. На правом пилоне в 1967 году размещена мраморная табличка с надписью «За победу в социалистическом соревновании в ознаменование 50-летия Великого Октября коллектив Государственного племенного завода «Лесные Поляны» 21 октября 1967 года награжден почетным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Памятное знамя оставлено в коллективе на вечное хранение как символ трудовой доблести».

Илл. 8 Одно из старейших зданий, сохранявшееся еще с дореволюционных времен.

К сожалению, вечному хранению не удалось сбыться. В начале 90-х, в период развала Советского Союза, знамя пропало из совхоза, и о его существовании нам напоминает только сохранившаяся табличка на входе.

Рядом с конторой, до конца 80-х годов, располагалось одно из старейших зданий, сохранявшееся еще с дореволюционных времен. Во времена работы ткацкой фабрики это был один из усадебных флигелей. После смерти владельца фабрики Алексея Фомичева в этом деревянном доме поселились доктор Соловьев со своей супругой. В первые годы существования совхоза в нем располагался клуб, а после 60-х годов, в период активного развития совхоза — строительное управление. После пожара на этом месте сохранился только фундамент здания.

Еще одно из дореволюционных зданий, сохранившихся до наших дней — это здание совхозной столовой. Изначально, во время существования фабрики это был одноэтажных каменный жилой дом для рабочих. Когда фабрика закрылась, и территорией стали владеть Соловьевы, здание было надстроено вторым, деревянным этажом и оно стало сдаваться для загородного летнего отдыха зажиточным москвичам. В конце 80-х его также повредил пожар — полностью сгорел второй этаж, и до наших дней он сохранился, к исторической иронии, в своем первозданном виде.

Илл 9. Дом, в котором в 1918–1919 годах отдыхал Владимир Ильич Ленин.

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» одно из зданий совхоза получило статус объекта культурного наследия федерального значения. Это тот самый дом, в котором в 1918–1919 годах отдыхал Владимир Ильич Ленин. Удивление вызывает то, что этим законом Б.Н. Ельцин, в самый активный период борьбы с коммунистическим наследием, все места, в которых пребывал

Ленин наделил статусом культурного наследия. Объект получил название «Усадьба Соловьева, кон. XIX в.». Однако, это не совсем корректное название. Дело в том, что само здание не является усадебным, и в нем никогда не жил доктор Соловьев. Выше уже описано здание, в которое поселились Николай Васильевич со своей супругой. Дом, в котором отдыхал Ленин, так же, как и описанное здание совхозной столовой, в начале своей истории было общежитием для рабочих фабрики, а позднее, после надстройки второго, деревянного этажа, сдавалось в аренду Соловьевыми для летнего отдыха. 22 апреля 1967 года здесь был открыт мемориальный музей-квартира В.И. Ленина, который занимал три комнаты, а в остальных помещениях располагался детский сад. Местные жители вспоминали, как заведующая детского сада собирала детей из старших групп, проводила их до музея-квартиры, открывала ключами комнаты и показывала детям скромную обстановку, в которой отдыхал Владимир Ильич.

Еще до конца 80-х годов, если пройти по центральной аллее совхозной «усадьбы», можно было бы увидеть самый старый сохранившийся дом на этой территории. По легенде он был построен еще во времена упоминавшейся в воспоминаниях И.И. Скворцова-Степанова Салтычихи (Салтыкова Дарья Николаевна, 1730–1801 гг). В 1920–1929 годах в этом доме поселился В.Д. Бонч-Бруевич, в период, когда он полностью посвятил себя работе на должности директора совхоза.

В конце центральной аллеи находилось самое красивое здание совхоза. Это и был главный усадебный дом при фабриканте Фомичеве, а с 1919 года в нем разместились ясли для работников совхоза. Когда здание было утрачено точно не известно. Последний раз оно упоминается в 1953 году в книге директора совхоза на тот момент, а в последующем заместителя министра совхозов РСФСР ЮФ. Голубаша.

По генплану на территории совхоза были также построены в 1951 г. новые дома типа коттеджей для рабочих совхоза. В каждом доме две квартиры, состоящие из трех комнат, кухни и террасы, с электричеством, водопроводом и другими удобствами. На производственной территории были построены коровники, свинарники, конюшни. Также по проекту генерального плана была сформирована спортивная зона, на которой позднее был создан стадион, а в 1981 году рядом с ним построена современная школа.

Наши дни. Эпилог.

Совхоза «Лесные поляны» не существует уже около двадцати лет. Территория является жилым районом городского округа Пушкинский. Но с 2020 года волонтерский проект «Культурный субботник», занимающийся сохранением культурного наследия, проводит на этом объекте работу по поддержанию культурного наследия в порядке. Каждый год к мероприятиям в Лесных полянах присоединяются более пятидесяти волонтеров. В 2021 году был разработан проект противоаварийных и консервационных работ, и собственником начали проводиться противо-аварийные работы.

В марте 2021 г. вместе с реставратором Государственного научно-исследовательского института реставрации Павлом Котельниковым было проведено обследование состояния въездных ворот на территорию совхозной «усадьбы», для проведения в последующем реставрационных работ.

Это место должно стать первым в стране объектом культурного наследия, рассказывающем об уникальной мировой истории формирования передового сельскохозяйственного предприятия в Советском государстве.

Список литературы Лесные поляны. Первый совхоз республики

- В.Д. Бонч-Бруевич "В.И. Ленин и Лесные поляны" // Наука, Москва, 1939 г. (В первой редакции опубликовано в газете "Московский большевик" (16.VIII 1939, No 136) под названием "Идея Владимира Ильича претворилась в жизнь". Печатается по III т. Избр. соч.).

- Альбом проектов, применяемых в сельскохозяйственном строительстве (колхозах, совхозах, МТС и др. с.-х. предприятиях) // Сельхозстройпроекта НКЗ СССР, Москва, 1937.

- Б.Зорич. "Совхоз "Лесные поляны" // Московский рабочий, 1939 г.

- Ю.Ф. Голубаш "Совхоз Лесные поляны" // Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Москва, 1953 г.

- "Всеобщая история архитектуры. Том 12. Книга первая. Архитектура СССР" под редакцией Н.В. Баранова. Автор: В.Н. Калмыкова // Стройиздат, Москва, 1975.

- Н.А. Иванов "Первый совхоз республики: (О совхозе "Лесн. Поляны" Моск. обл.)" // Московский рабочий, Москва, 1978 г.

- Альбом Илл.графий "Лесные Поляны" (Мальцево - Бродово). СССР, Московская обл. 1980 г. // Архив Государственного исторического музея, Собрание фондов музея В.И. Ленина/Илл. графии.

- Электронная библиотека исторических документов, ЦПА, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 15303.

- "Советско-болгарские отношения и связи: Док. и материалы". Т. II. Сентябрь 1944-декабрь 1958. // Наука, Москва, 1981.