Лесные пожары и их связь традиционным природопользованием в верховьях реки Печоры

Автор: Алейников А.А.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

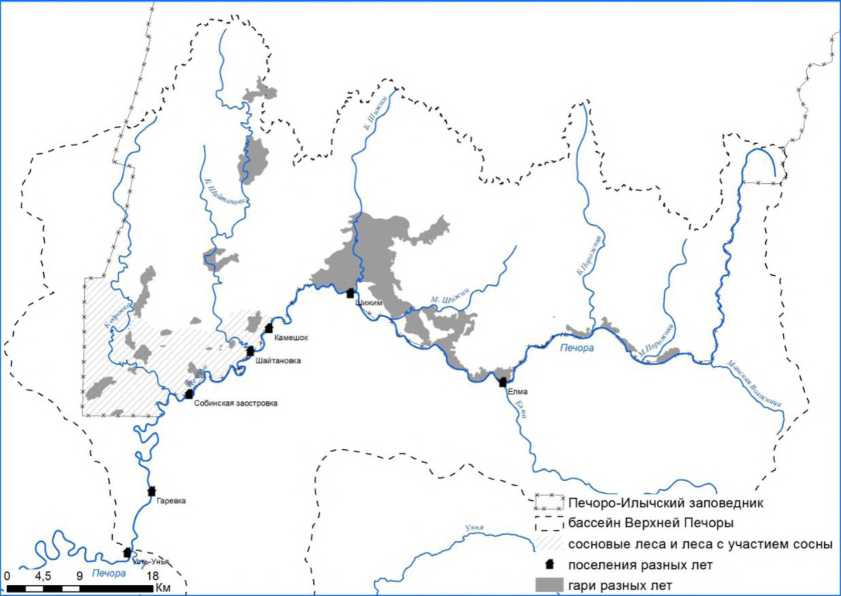

Исследование современных лесов должно базироваться на детальном изучении истории природопользования за последние несколько столетий. На примере бассейна Верхней Печоры (территория Печоро-Илычского заповедника) показана возможная связь лесных пожаров с прошлым традиционным хозяйствованием местного населения.

Бореальные леса, северный урал, печоро-илычский заповедник, история природопользования, история пожаров, лесные экосистемы, сукцессии

Короткий адрес: https://sciup.org/147226787

IDR: 147226787 | УДК: 630*902(1-924.93):574.42:58.02

Текст научной статьи Лесные пожары и их связь традиционным природопользованием в верховьях реки Печоры

Исследование современного облика растительного покрова любой территории должно базироваться на детальном изучении истории природопользования этой территории. Особенно важно учитывать исторические факторы формирования экосистем при исследовании особо охраняемых природных территорий. К сожалению, зачастую исследователи рассматривают такие территории как эталонные, пренебрегая историческим прошлым и делая преждевременные выводы о природных закономерностях структурно-функциональной организации лесных экосистем. Однако для понимания причин формирования современного облика лесов необходим анализ воздействия внешних факторов на протяжении возраста нескольких поколений деревьев. Необходимо также признать, что очень часто исследователи ограничены сохранностью исторических материалов и изучаемых сообществ, представляющих собой палимпсест из-за природных и антропогенных воздействий. Поэтому особую ценность имеют малонарушенные лесные массивы, незатронутые масштабными лесозаготовками в XX веке. Один из таких массивов расположен на западном макросклоне Северного Урала и имеет площадь более 5 млн. га. Части этого лесного массива под охраной национального парка Югыд-Ва, заповедников Печоро-Илычского, Вишерского и Денежкиного Камня. Часть массива в пределах республики Коми входит в Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», хотя, правильнее было бы включить в Объект весь уникальный лесной массив.

Печоро-Илычский заповедник - самый старый и большой заповедник на Урале. Заповедный режим на этой территории установлен в 1930 году, однако в 1951 году его площадь была сильно сокращена и частично вырублена. Сохранившиеся после интенсивных послевоенных рубок участки лесов (современная территория заповедника) вновь стали охраняться с 1959 года. Темнохвойный (предгорный) участок расположен в пределах двух крупных речных бассейнах: Верхней Печоры и Илыча. Площадь бассейна Верхней Печоры в пределах Печоро-Илычского заповедника составляет около 215 700 га. Основная часть исследуемой территории занята темнохвойными лесами и производными от них, меньшая часть - сосновыми и производными от них. В качестве потенциальной растительности на большей части бассейна следует рассматривать темнохвойные леса, сформированные позднесукцессионными видами деревьев: пихтой сибирской и елью сибирской. Доминирование этих видов на поздних стадиях сукцессии обусловлено их биологическими и экологическими свойствами. Детальные исследования старовозрастных (давность нарушения более 500 лет) крупнопапоротниковых и высокотравных пихто-ельников показали, в качестве небольшой примеси также встречаются кедр сибирский, береза пушистая и рябина [1,2]. Преобладание в древостое раннесукцессионных видов (сосны, березы, осины, лиственницы)

свидетельствуют о прошлых нарушениях, которые способствовали их массовому расселению. При длительном отсутствии нарушений раннесукцессионные виды перестают доминировать и сменяются позднесукцессионными. С помощью визуального дешифрирования космических снимков разного пространственного разрешения нами были выделены участки с растительным покровом, отличающимся от потенциального. По предварительной оценке, общая площадь этих участков составляет около 11% от площади бассейна

Печоры в пределах заповедника, но в дальнейшем

Рис. Гари разных лет в верховьях Печоры [3].

будем уточнена. Маршрутные исследования отдельных участков подтвердили, что причина нарушений - пожары. Наиболее сложная задача -определение давности каждого пожара, которая может быть установлена либо по историческим документам, либо при натурных исследованиях с определением максимального возраста первого поколения послепожарных деревьев.

В документах заповедника с 1936 года зафиксировано только 8 пожаров в верховьях Печоры.

Таблица

Задокументированные пожары в верховьях Печоры с 1936 по 2017 годы

|

Год пожара |

Площадь гари, га |

Бассейн реки |

Причина пожара |

|

1934 |

9651 |

Печора |

неостор.обращ.с огнем |

|

1937 |

844 |

Печора |

неостор.обращ.с огнем |

|

1978 |

4 |

Печора |

неостор.обращ.с огнем |

|

1999 |

29 |

Печора |

сухая гроза |

|

2004 |

2 |

Печора |

сухая гроза |

|

2005 |

1 |

Печора |

сухая гроза |

|

2005 |

1 |

Печора |

сухая гроза |

|

2005 |

3 |

Печора |

сухая гроза |

|

Итого |

10535 |

Общая предварительная площадь выявленных гарей за последние 150 лет составила более 17700 га. Таким образом, до создания заповедника на этой территории случались пожары, о причинах которых пока что ничего неизвестно. Для понимания возможных причин возникновения лесных пожаров, случившихся до образования заповедника, необходимо исследовать особенности пространственного расположения гарей и историю природопользования на этой территории. Анализ пространственного расположения гарей показал, что практически все пожарища расположены либо возле устья крупных притоков Печоры (Большой Шижим), либо вдоль реки Печоры от устья Большого Шижима до устья Манской Волосницы. Такое расположение гарей связано с использованием Печоры и крупных притоков в качестве транспортных артерий населением [4] .

Анализ исторических источников показал, что верховья реки Печоры ранее входили в Чердынский уезд Пермской губернии. До русской колонизации эту территорию активно использовали вогулы, традиционное природопользование которых заключалось в охотничьем промысле, рыболовстве и транспортном оленеводстве, а также собирательстве кедровых орехов и дикоросов. Неоднородные орографические условия бассейна Верхней Печоры обусловили комплексное использование территории. Горный район, включающий западные отроги Уральского хребта и западный склон самого хребта, вогулы использовали в качестве летних пастбищ. В предгорном районе основное воздействие заключалось в охоте на копытных и пушных зверей. На этой территории устраивали «огороды» с самострелами. Для привлечения лосей к этим местам, вогулы могли выжигать хвойные леса, на месте которых формировались молодые леса с богатым травяным покровом. Сосновые лишайниковые леса в равнинном районе (район Собинской Заостровки и Шайтановки) использовали в качестве зимних пастбищ. Кроме того, в верховьях Печоры расположена Канинская пещера, которая на протяжении многих веков была святилищем. Сведений о существовании постоянных вогульский поселений в бассейне Верхней Печоры пока что нет [5].

В XIX веке русские переселенцы с более южных территорий (бассейн р. Камы) постепенно вытеснили вогулов и начали более активно осваивать природные ландшафты с помощью огня. Средопреобразующая деятельность переселенца начиналась сразу с момента его заселения.. Отыскав удобное место для выселка, переселенцы, в первую очередь, выжигали себе территорию от леса. Для скота требовалось сено, поэтому расчищали сенокосы, для пастьбы скота расчищали выгоны и пастбища. Постепенно формировалась мозаика из лесных и нелесных ландшафтов. Самому переселенцу постоянно требовалась древесины для строительства, дрова для отопления, пищевые ресурсы. Вероятно, в первые годы переселенцу было достаточно небольшой территории вокруг своего починка, которая исчислялась гектарами, но постепенно в окружающем лесу заканчивается сухостой, деревья нужных размеров и человек постепенно осваивал окружающие пространства. Удворных пашен не хватало, поэтому выбирали хорошо прогреваемые освещаемые и прогреваемые участки в лесу и устраивали подсеки, которые и были основной причиной лесных пожаров. Очевидно, что чем выше была плотность населения, тем интенсивнее преобразовывались территории вокруг. В 1889 году была проведена подворная перепись всего населения. К этому времени в верховьях реки Печоры (от ее истока до впадения р. Унья) существовали несколько населенных пунктов: 2 деревни (Усть-Унья, Гаревка) и 3 выселка (Собинская Заостровка, Шайтановка, Елма) с общим населением 163 человека [6]. Во время полевых работ 2016 года, вокруг деревень Шайтановка и Камешок (основана в 1910-е годы), были найдены подсеки внутри старых гарей (размер этих гарей от 50 до 300 га) на месте темнохвойных лесов. Самый крупный пожар от подсеки произошёл в 1934 году, в окрестностях д. Шижим (теперь -кордон Шижим), в результате которого сгорело более 9500 га. По некоторым данным, подсеки вокруг кордонов местные жители продолжали делать вплоть до 1950-х годов.

В сосновых лесах подсеки не устраивали, однако в них пожары случались достаточно часто, о чем сохранились письменные свидетельства: «...Бор по правой стороне Печоры между реками Кедровка и Шайтановка - длиной более 10 верст и шириной в среднем 2 версты, площадью 2000 десятин. Два раза повреждался огнем и весь молодняк при этом погиб -остались только неповрежденные сосны начиная от среднего возраста. В западной части взамен сосновым молодняком появилась береза и ель, а в восточной части возобновления не последовало. Сосны 120-150 лет 10%, 150-200 лет 50%, 200-250 лет 20%>, 250-300 и старше 20%...» [7]. Одни из наиболее ранних документированных пожаров в этих лесах датированы серединой XIX века. В это время постоянных поселений еще не было, но сосновые леса активно посещались (в 1860-е годы была составлена карта-схема распространения сосновых и лиственничных лесов), поскольку представляли коммерческий интерес. После образования выселков, пожары могли быть как преднамеренными (например, брусничный промысел), так и случайными от гроз или неосторожного обращения с огнём.

Таким образом, в результате анализ архивных материалов, космических снимков и собственных маршрутных исследований показана значительная роль прошлых антропогенных факторов в формировании современной растительности.

Исследование выполнено в рамках госзадания ЦЭПЛ РАН на тему «Экосистемные функции природного и антропогенно преобразованного лесного покрова (0110-2014-0003) и при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-34-20967, № 16-0400395, № 17-05-00300).

Список литературы Лесные пожары и их связь традиционным природопользованием в верховьях реки Печоры

- Aleynikov А. А., Smirnova O. V, Smirnov N. S., Zaprudina M. V. Old-Growth Dark Coniferous Forests in the Pechora-Ilych Nature Reserve / European Russian Forests. Their Current State and Features of Their History. Springer. 2017. In press.

- Aleynikov A.A., Smirnov N.S., Smirnova O. V. Tall-Herb boreal Forests on North Ural // Russ. J. Ecosyst. Ecol. 2016. Vol. 1, № 3. P. 1-13.

- Алейников А. А., Тюрин А. В., Симакин Л. В., Ефименко А. С., Лазников А. А. История пожаров в темнохвойных лесах Печоро-Илычского заповедника со второй половины XIX века по настоящее время // Сибирский лесной журнал. 2015. № 6. С. 31-42.

- Алейников А. А., Лисицына О. В., Владимирова Н. А., Крылов А. М., Симакин Л. В. Влияние доступности территории и характеристик рельефа на расположение и размер гарей в темнохвойных лесах Печоро-Илычского заповедника // Лесотехнический журнал. 2017. № 3. С. 49-58.

- Алейников А.А. Население и особенности трансформации природных ландшафтов бассейна Верхней Печоры до начала русской колонизации в XV-XIX вв. // Russ. J. Ecosyst. Ecol. 2017. Vol. 2, № 3. P. 1-16.

- Алейников А.А., Чагин Г.Н. Население в верховьях Печоры и Уньи в конце XIX - начале XX века // Труды Печоро-Илычского заповедника. № 17. 2015. P. 4-12.

- ГАВО. Ф.276. Оп.1. Д.11374