Лесные участки как историко-культурные ценности: особенности их выявления и сохранения на северо-западе Пермского края

Автор: Алейников А.А., Алейникова Н.И., Чагин Г.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: К юбилею И.К. Кирьянова

Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.

Бесплатный доступ

Особенности выявления и сохранения исторически ценных лесных участков рассматриваются в соответствии с Концепцией высокой природоохранной ценности (High Conservational Value, HCV), которая разрабатывается с 1999 г. в рамках системы добровольной лесной сертификации международной организации Forest Stewardship Council (FSC) - Лесного попечительского совета. Концепция позволяет говорить об исторической ценности лесов, связанных не только с территориями объектов культурного наследия/категориями «ценных лесов» российского лесного законодательства, но также с элементами (и компонентами) ландшафта, значимыми для воспроизводства традиций, обычаев и особенностей самосознания местного населения. В рамках Концепции такие элементы (и компоненты) ландшафта принимаются за равноценные природным, объединяются общим понятием «высокие природоохранные ценности» (ВПЦ) и в ходе лесохозяйственной деятельности сертифицированных предприятий получают обоснованные механизмы защиты. Исследование охватывает северо-запад Пермского края в границах северных районов Коми-Пермяцкого округа (территории компактного проживания аграрных этнических сообществ в зоне арендованных сертифицированными предприятиями лесов, зоны межэтнических контактов, ареалы с уникальными по степени сохранности традиционными мифологическими представлениями). Статья включает интерпретацию определений культурных ценностей Концепции (ВПЦ 6) с учётом региональных особенностей Прикамья, описывает возможности применения Концепции для сохранения культурных и ландшафтных ценностей, объектов исторического и культурного наследия на землях лесного фонда. Результаты работы имеют практическое значение для заинтересованных сторон, держателей сертификатов FSC, а также широкого круга вовлечённых в прикладные исследования региональных экспертов.

Исторически ценные лесные участки, объекты культурного наследия, северное прикамье, коми-пермяки, добровольная лесная сертификация, концепция высокой природоохранной ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/147245182

IDR: 147245182 | УДК: [502.13:630]:39(470.53) | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-3-163-173

Текст научной статьи Лесные участки как историко-культурные ценности: особенности их выявления и сохранения на северо-западе Пермского края

Обращаясь к проблемам выявления и охраны ценных лесных участков, мы используем возможности Концепции High Concervational Value (HCV), которая имеет прикладное значение для сохранения объектов наследия на землях лесного фонда в ходе хозяйственной деятельности и позволяет рассматривать лес как особый культурный ландшафт. В рамках Концепции становится возможным рассматривать как «ценные» не только леса, связанные с территориями объектов культурного наследия / категориями «ценных лесов» российского лесного законодательства, но также с элементами (и компонентами) ландшафта, значимыми для воспроизводства традиций, обычаев и особенностей самосознания местного населения [ Браун и др. , 2014, с. 3]. В рамках Концепции такие элементы (и компоненты) ландшафта принимаются за равноценные природным, объединяются общим понятием « высокие природоохранные ценности» (ВПЦ) и в ходе лесохозяйственной деятельности сертифицированных предприятий получают обоснованные механизмы защиты.

Определяя границы исследования, мы обращаемся к староосвоенному лесному краю в верхнем течении Камы – географическому и культурному пограничью между Русской равниной и Пре-дуральем, между финно-угорским миром и территориями переселенческого движения русских в XIV–XV вв. Эти обширные земли Прикамья к югу от Северных Увалов с верховьями рек Весляны

и Лупьи до бассейна р. Косы – ареал формирования и единственная территория компактного проживания этнографической группы коренного финно-угорского населения, северных (камско-косинских) коми-пермяков. В настоящее время этническая территория коми-пермяков, сложившаяся к XVII–XIX вв., сохраняет статус округа в составе Пермского края. Мы будем говорить о ней в очерченных границах трёх северных районов: Гайнского, Кочёвского и Косинского. Общие природные и историко-культурные особенности позволяют рассматривать эти районы как особую эт-ноэкологическую зону, в которой коми-пермяцкое население составляет национальное большинство (Итоги ВПН, 2010) и находятся самые крупные эксплуатируемые лесные массивы. Несмотря на многовековую историю заселения и освоения, лесистость края по-прежнему остается одной из самых высоких в России – более 80% (Лесной план…, 2017, с. 14), земли лесного фонда занимают 95,6% территорий (Там же, c. 17).

В ХIХ – начале ХХ вв. северные территории округа относились к окраинным волостям Чер-дынского уезда на границе с Вятской губернией и до настоящего времени составляют один из специфических в культурно-языковом отношении прикамских регионов [ Чагин , 1995]. Современный этноконфессиональный ландшафт формировался здесь под влиянием интенсивных межэтнических контактов, старообрядчества, притока полиэтничного по составу населения в XX в. Типы ландшафтов и уклад жизни во многом определила история леса: от подсек до типов отхожих промыслов, от заготовки и сплава солеваренных дров, строевого леса для пермских соляных заводов до интенсивного промышленного освоения в XX в., когда Коми-Пермяцкий округ стал одним из крупнейших лесозаготовительных районов страны [ Оборин , 1956; Лаллука, 2010; Алейников и др. , 2018]. Лесные ресурсы остаются основой экономической состоятельности округа и в настоящее время.

Под воздействием длительного лесопользования, пожаров и сплошных рубок древняя темнохвойная тайга сменилась здесь лиственными и смешанными лесами, которые с продвижением на юг, за границы Юрлинского района, постепенно переходят в сельскохозяйственные территории. Естественные и преобразованные староосвоенные лесные ландшафты – условия, в которых воспроизводится сейчас традиционная культура коренного населения края. Занимая положение окраинной периферии на протяжении нескольких столетий, северные районы до настоящего времени остаются территориями с исключительным преобладанием сельского населения (100%), что во многом способствовало консервации и воспроизводству старинных обычаев, сохранности мифологических представлений [ Королёва , 2000]. В настоящее время большая часть лесов округа (61%) вместе с урочищами, «чудскими местами», старыми деревнями, дорогами, заброшенными кладбищами находится в аренде крупных лесозаготовительных предприятий (Лесной план…, 2017, с. 156–161). Масштабное освоение лесов затрудняет процессы охраны наследия и одновременно обостряет проблемы ответственного лесоуправления.

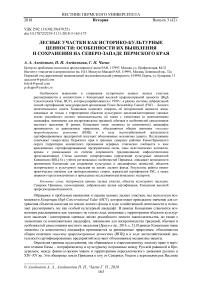

Для рассматриваемых территорий применение Концепции HCV (ВПЦ), которая до настоящего времени используется в России только для лесных экосистем в рамках добровольной лесной сертификации по схеме FSC, имеет особое значение. По данным Российского национального офиса на 16 октября 2017 г. в регионе сертифицировано 1,09 млн га лесов (9,08% эксплуатационных лесов Пермского края), причем половина всех сертифицированных лесных территорий находится в Коми-Пермяцком округе (рис. 1).

Исходя из Концепции ВПЦ рассматривались экологические ценности региона [ Слащев, Санников , 2011; Слащев, Гиляшова , 2010], однако не выяснялись возможности сохранения исторически ценных лесных участков. Обширная зона аренды сертифицированных предприятий, совпадающая с этническими территориями, интенсивность и продолжительность лесозаготовительной деятельности, преобладание сельского населения и его исключительная зависимость от леса делают эту задачу сохранения указанных участков в округе чрезвычайно важной для общероссийского опыта.

Объекты культурного наследия на землях лесного фонда в Пермском крае и Концепция высокой природоохранной ценности

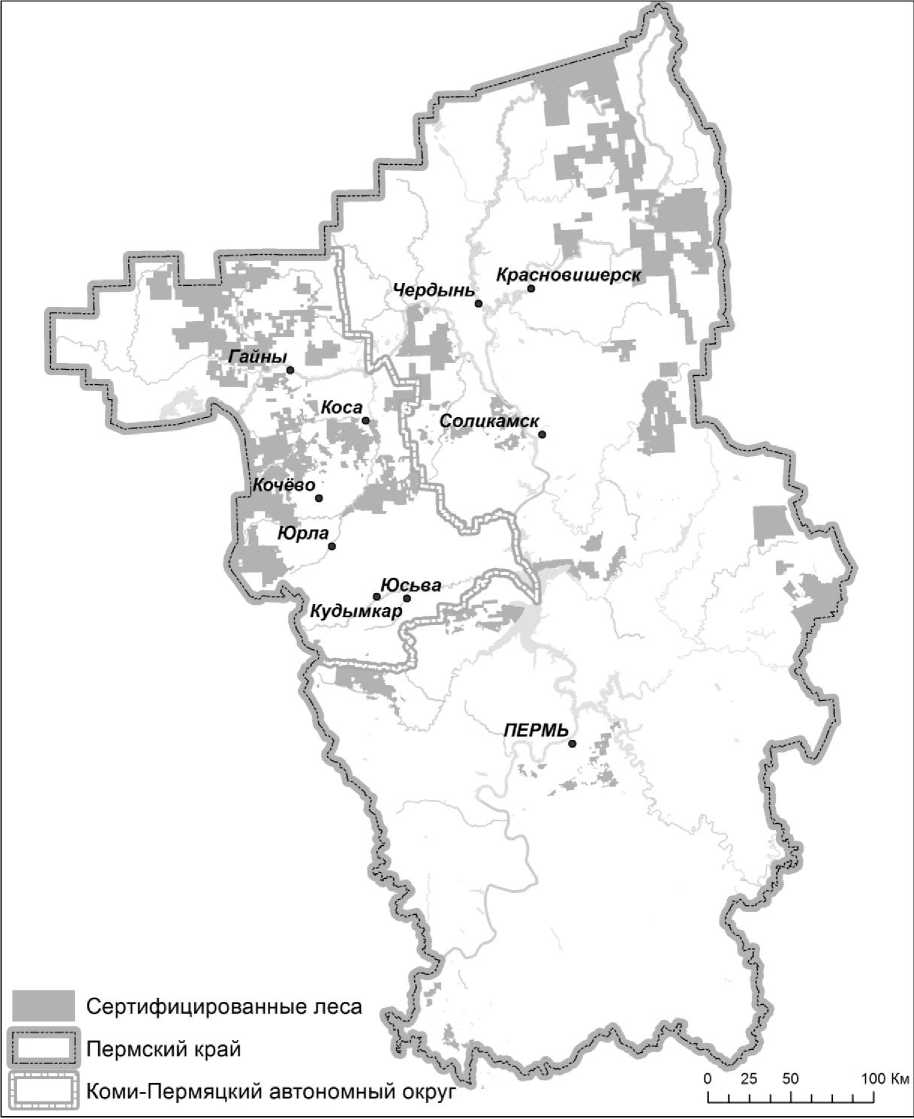

По данным государственного учёта на территории Пермского края расположено 2812 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (Единый гос. реестр..., 2018) и 389 природных объектов, имеющих статус ООПТ (Приказ…, 2018). Лесам, находящимся в границах территорий объектов культурного наследия, действующее законодательство предписывает особый охранный статус: перевод в категорию защитных («ценные леса») и закрепление в основном доку- менте лесного планирования региона — Лесном плане. В отдельных случаях комплексным памятникам в целях обеспечения сохранности объекта наследия в его исторической среде и на сопряжённой с ним территории может быть присвоен статус ООПТ. Однако сопоставление списков объектов культурного наследия с перечнями ценных лесов и ООПТ в действующем Лесном плане Пермского края позволяет обнаружить, что на землях лесного фонда учтены (и, соответственно, исключены из лесозаготовительной деятельности) только два памятника: пещера Двухэтажка и Белый (Близне-цова) грот как ООПТ местного значения (Лесной план…, 2018; Приказ…, 2018). В то же время предварительный пространственный анализ расположения археологических памятников в Гайн-ском районе дал возможность установить, что на землях лесного фонда расположены не менее трети всех объектов этого типа (рис. 2).

Рис. 1. Карта расположения лесов Пермского края, сертифицированных по схеме FSC (по данным на 1 июня 2017 г.)

Рис. 2. Расположение объектов археологического наследия Гайнского района но землях лесного фонда

Отсутствующие в Лесном плане сведения об археологических памятниках не включены в лесохозяйственный регламент Гайнского лесничества (Лесохозяйственный регламент…, 2013) и не учены в проектах освоения лесов арендаторами лесных участков (к категории ценных лесов отнесены только водоохранные, нерестоохранные зоны и противоэрозионные леса). Можно допустить, что часть объектов культурного наследия оказалась в границах этих зон и действующих ООПТ, однако это означает, что режим лесопользования был установлен без учёта их охранной специфики.

Ситуация во многом обусловлена отсутствием определения и закрепления границ территории большинства археологических памятников, которые необходимы для перевода занятых памятниками земель в земли историко-культурного назначения. В Пермском крае границы территории установлены для 1907 объектов культурного наследия из 2812 (Единый реестр…, 2018). Несмотря на предусмотренные правовые категории российского законодательства («объекты культурного наследия», «историко-природные комплексы», «леса, имеющие научное или историческое значение», «земли историко-культурного назначения»), значительная часть объектов наследия на землях лесного фонда вследствие рассогласованной работы ведомств, арендаторов территорий и экспертов оказывается вне правового поля.

Преимущество Концепции ВПЦ перед российскими законодательными определениями состоит в том, что она объединяет общим понятием (high conservational value) экологические (ВПЦ 14), социальные (ВПЦ 5) и культурные (ВПЦ 6) ценности экосистем, предписывая им разные режимы управления, стратегии использования и охраны.

В Российском национальном стандарте сертификации ВПЦ 5 (сommunity needs) и ВПЦ 6 (cultural values) объединяются как «социальные типы», «социально значимые/социально ценные леса», «социальные леса», «социальные ВПЦ» и в большинстве случаев рассматриваются совместно [Ильина и др., 2014]. Национальный стандарт определяет такие ВПЦ как «лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания местного населения, добычи средств к существованию или поддержания здоровья и/или играющие ключевую роль в сохранении культурного самосознания местного населения» (Российский национальный стандарт…, 2008). На наш взгляд, при таком подходе к оценке хозяйственного значения лесов их историческая и культурная ценность оказывается второстепенной и учитывается факультативно. Мы намеренно разводим понятия исторической (культурной) и социальной ценности лесных участков. Во многих случаях режим пользования ВПЦ 5 соответствует режимам защитных лесов и ОЗУ, предусмотренным в соответствующих нормативах, в то время как режим пользования ВПЦ 6 требует более сложных охранных стратегий.

В соответствии с Концепцией участки, ресурсы, места обитания и ландшафты, связанные с ВПЦ 6, определяются при участии местного населения/коренных народов, картируются и хранятся в свободном доступе, учитываются при планировании лесохозяйственной деятельности. Выделяют две категории ВПЦ 6:

-

1) ценности глобального/национального значения:

-

- места, культурное значение которых законодательно признано / которые обладают признаками объектов культурного наследия,

-

- места, которым международными организациями (ЮНЕСКО и др.), придан официальный статус,

-

2) ценности регионального/местного значения:

-

- места, обладающие исторической или культурной ценностью без официального статуса,

-

- места религиозного поклонения, проведения традиционных обрядов, священные места, места захоронений,

-

- растительные/животные ресурсы, используемые в традиционных обрядах/имеющие тотемную ценность.

Задача выявления ВПЦ 6 при планировании лесохозяйственной деятельности, таким образом, становится комплексной задачей изучения культурных ландшафтов, систем святынь, их функциональной структуры и пространственной организации в соотношении с природным каркасом территории. Качественное решение этой задачи возможно только с привлечением региональных научных консультантов и проведением полевых исследований. На практике выявление культурных ценностей затрудняют нехватка аналитических работ по определению региональной специфики ВПЦ 6 и отсутствие должной работы предприятий по подбору экспертов.

Региональная специфика культурных ценностей (ВПЦ 6) в северных районах Коми-Пермяцкого округа

Методы выявления ВПЦ 6 на этой территории во многом определяются особенностями этнической самоидентификации местного населения и связаны с трансформацией традиционной системы расселения в XX в. (создание сети лесных посёлков, объектов системы ГУЛАГа, усложнение этнического состава сельского населения и формирование национально-смешанной среды в местах традиционного расселения коми-пермяков, политика ликвидации починков и хуторов, какими по преимуществу являлись традиционные поселения). Можно говорить о значительной нарушенности культурных ландшафтов в XX в., однако охране и исключению из лесозаготовительной деятельности объекты наследия, переставшие функционировать и/или не распознающиеся местным населением как ценные, подлежат в равной мере.

Ценности глобального/национального значения

-

1. Погребальные и поселенческие археологические памятники, культовые места, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Пермского края. В этой категории наиболее уязвимы памятники, расположенные на сопредельных с зонами аренды сертифицированных предприятий территориях, включённых в общую лесохозяйственную деятельность (обычно на границах земель лесного фонда и земель других категорий). Угроза разрушения археологических памятников и/или визуального нарушения ландшафтов на этих участках связана со строительством лесовозных дорог, проездом лесозаготовительной техники, устройством плотбищ и временных складов древесины. Несмотря на то что согласно принципам FSC лесохозяйственная деятельность должна планироваться с учётом её воздействия на ландшафтном и локальном уровнях, на практике ответственность за сохранность памятников вне территории аренды « размывается » общим использованием дорожной инфраструктуры, отсутствием закреплённых границ территории памятников и несовершенством механизмов государственной охраны.

Ценности регионального/местного значения

-

1. Почитаемые «важ-места» и культовые места проведения обряда поминок «древних» (« важжесо касьтылом »).

Создание системы почитаемых мест в северных районах округа связано с коллективными поминками «древних» (« важжесо касьтылом ») и верой в мыжу - наказание со стороны умерших (в форме болезни, пропажи скота и т.п.) за неисполнение предписанного [ Королёва, 2011]. Обряд характеризуют локальная приуроченность к северным районам округа, связь с фольклорными преданиями о чуди, устойчивость и пластичность, проявляющаяся в существовании множества микролокальных традиций. Среди других региональных традиций обряд выделяется наличием специфических элементов, дающих основание относить его к обрядовой архаике. Приуроченный к Троицкой неделе (Семику или субботе), обряд включает ритуальное кормление умерших старых людей ( важжез ), обнаруживает связь с коми-пермяцким культом предков и элементами народного православия.

Для понимания ареала распространения традиции необходимо пояснить, что к старым людям на севере округа относят две категории умерших: (1) ниль важжез (новые старые): несколько поколений умерших родственников, имена и события жизни которых сохраняет семейная память; (2) важ важжез (старые старые), к которым относят умерших, выполняющих роль общих мифологических предков: (а) древний народ ( важ отир ), живший на землях коми-пермяков до их прихода, обычно отождествляется с чудью, чудским народом (чучкой йоз); (b) первопоселенцы - мифологические и реальные основатели поселений [ Чугаева , 2008, с. 261]. В отличие от семейных поминок на могилах ниль важжез в установленные дни, коллективные поминки устраивают для важ важжез на общих культовых важ-местах . Важным вербальным элементом обряда выступают народные поминальные молитвенные тексты. Важ-места включают заброшенные и действующие кладбища, древние захоронения и городища, водные источники, церкви и часовни (в том числе утраченные).

Однако категория предков на основе актуальных для данной традиции моделей может включать новые группы умерших: ареал бытования практики поминок «древних» ставновится шире системы важ-мест и распространения преданий о чуди [ Королёва, 2012, с. 201-202]. В локальные обрядовые поминальные практики входят погребения, возникшие на памяти старожилов/их родителей: памятники Гражданской войны, массовые захоронения репрессированных и спецпереселен-цев, прицерковные кладбища [ Королёва, 2011, с. 199].

Большое количество сведений о культовых местах, функционировавших на территории Коми-Пермяцкого округа в к. 1950 - середине 1960-х гг., ввела в научный оборот Л. С. Грибова [ Грибова , 1975]. С 2000 г. сведения о коллективных поминках северных коми-пермяков собирают сотрудники лаборатории культурной и визуальной антропологии ПГНИУ.

В числе важ-мест особый статус имеют чудские памятники , широко представленные в топонимике северных районов округа:

-

а) «чудские могильники», «чудские ямы», «чудские кладбища», «могилы чудских родителей», к которым приурочен фольклорный сюжет о самопогребении чуди. В большинстве случаев они соотносятся со средневековыми археологическими памятниками родановской культуры X-XIV вв., местами обнаружения кладов и случайных находок [ Моряхина, Сарапулов, 2011]. Интенсивность поминания чуди на севере округа, в районах компактного проживания коми-пермяков и на территориях культурного пограничья, до настоящего времени остаётся высокой [ Королёва, 2014а];

-

b) «чудские колодцы» ( чучкой ошымос, чучкэй колодец ) - водные объекты (родники, источники и ключи), вошедшие на севере округа в обширный мифо-ритуальный комплекс поминок предков [ Королёва, 2011, с. 200]. Они часто соотносятся с захоронениями и часовнями, обетными деревьями. В число этих объектов включены обряды, проводимые в рамках церковных престольных праздников, народные медицинские практики (Кочёвский, Косинский р-ны). С действующей мифо-ритуальной практикой в северных районах округа связаны два источника: у с. Пелым и в ур. Таркомыс (Кочёвский р-н) [ Голева , 2016, с. 125-133]. Составляя важное звено сакральной сети региона, «чудские колодцы» могут быть как невыделенными в природной среде, так и выделенными мостками, срубами, становиться местами массового посещения, включаться в туристические маршруты [ Четина, 2010];

-

c) почитаемые места и природные объекты, связанные с топонимическими преданиями о богатырях–основателях селений. Легендарные и исторические герои могут отождествляться с «чудским народом» и выступать в роли мифологических предков отдельных локальных групп (Чадз, Бадз, Юкся, Пукся и др.). К их деятельности (перебрасыванию камнями, палицами, разбиванию огородов, т. п.), местам погребения нередко возводится почитание элементов местного ландшафта (сопок, камней, гряд). Среди объектов этого типа выделяется комплекс почитаемых урочищ, природных объектов и археологических памятников в верховьях р. Лупьи, связанный с преданиями о братьях-богатырях Пере и Мизе. Такие предания составляют обширный, сопоставимый с эпосом повествовательный цикл, занимающий исключительное место в коми-пермяцкой культуре и структуре идентичности северных коми-пермяков [ Королёва , 2012, с. 224–225].Обладая выраженной локальной спецификой, фольклорные тексты в некоторых случаях имеют историческую основу (сохраняют имена поселенцев, отражают процессы освоения территорий в XVI–XVII вв., региональную специфику хозяйственно-культурной колонизации) и могут привлекаться исследователями как дополнительные данные к архивным источникам [ Данилко, 2007; Королёва, Четина, 2017].

-

2. Места, связанные с памятью о жертвах политических репрессий и государственного террора в XX в.: братские захоронения, территории исчезнувших спецпоселений с кладбищами, остатки бараков, мемориальные знаки (постоянные и временные), мемориалы в память о жертвах политических репрессий. ВПЦ 6 этого типа могут быть выявлены на основании консультаций с местным населением и открытых данных электронного ресурса Пермского отделения общества «Мемориал» «Карта ГУЛАГа в Прикамье» ( www.pmem.ru/karta ). Почитание переселенческих кладбищ и братских могил входит в микролокальные поминальные традиции в Кочёвском, Косинском районах [ Королёва и др. , 2015, с. 139; Королёва , 2014b, с. 126–127].

-

4. Расположенные на территории аренды нежилые деревни с кладбищами и традиционными типами коми-пермяцких жилищ.

-

5. Участки старых дорог, волоков, места прохождения паломнических маршрутов:

Выявление лесных участков с культовыми местами, их картирование и проведение консультаций с местным населением усложняют социокультурный контекст функционирования традиции. Важ-места не всегда выделяются знаками, выражающими их сакральный статус и обозначающими границы. Они имеют разные ареалы почитания (известность одних локальна, в то время как почитание других выходит далеко за пределы селенческого куста) [ Королёва , 2012, с. 226]. Существуют локальные традиции почитания недавних погребений, варианты общих дней поминовения умерших. Старые люди не всегда соотносятся с чудью в сознании современных носителей традиции: на основании системы представлений и знаний о прошлом захоронения могут связываться со староверами, беглыми крепостными и др. [ Королёва , 2012, с. 229; Штырков , 2012, с. 48). Территории важ-мест могут переходить из почитаемых в категорию заброшенных или «опасных» [ Королёва , 2011, с. 198], становиться своего рода «маргинальной зоной» (по описанию Т. В. Голевой) ещё культур-ного/уже природного пространства [ Голева , 2012a, с. 232]. Для нескольких поколений коми-пермяков отсутствие обрядности и слом религиозного сознания в советский период обусловили восприятие важ-мест прежде всего через понимание их исторического значения, и устные рассказы в ходе консультационной деятельности предприятий, как правило, раскрывают особенности сакрального ландшафта только фрагментарно. Для выявления ВПЦ 6 этого типа оценка рисков возможно только на основании заключений экспертов, прежде всего сотрудников лаборатории культурной и визуальной антропологии ПГНИУ.

-

a) лесные дороги и тропы на границе с Афанасьевским районом Кировской области, где сохраняется устная традиция, связанная с существовавшими здесь старообрядческими скитами и «пустынями» [ Четина, 2015].

-

b) маршруты крестных ходов, паломнический маршрут к Стефанову кресту в ур. Пернаяг от д. Монастырь;

-

c) ыджит туй, участки Московско-Сибирского тракта (Кай–Юксеево–Коса–Соликамск). Особую значимость имеют сохранившиеся участки в границах Косинского района, где тракт выступает одним из территориальных символов (в районе проходит фестиваль исторических мест «Ыджит туй», проводятся обзорные экскурсии по старинным дорогам окрестностей с. Коса).

-

6. «Приметные» и «заветные» деревья (отмеченные величиной, возрастом, особенностями роста, следами от попадания молнии и т. п.). Часто места утраченных часовен, кладбищ остаются

визуальными доминантами сельских ландшафтов. Могут выделяться как почитаемые, оберегаемые объекты, на рубку которых установлен запрет. В традиционных представлениях коми-пермяков существование таких деревьев может быть связано с установленным миропорядком и судьбой сельского сообщества [ Голева, 2012b].

-

7. Ареалы с уникальными по степени сохранности комплексами отражающими традиционные мифологические представления о лесном хозяине.

Элементы архаики, связанные с системой правил, регулирующих отношения человека с миром леса, продолжают занимать важное место в традиционной культуре коми-пермяков и во многом определяют специфику сельской повседневности на севере округа. Традиция почитания и одаривания лесного хозяина, обряд письменного прошения о возвращении потерянного ( кабала ) устойчивы и широко распространены (особый ареал выделяетсяв Кочёвском р-не округа с. Большая Коча) [ Королёва, Арустамова, 2010, с. 141–145]. Во всех северных районах округа распространены представления о невидимых дорогах, принадлежащих лесному духу - лешак-туй . Они отличаются постоянством местоположения, не всегда совпадают с нахоженными тропами (могут проходить через деревни, просеки), маркируются как ветренные места, где «чудит», «водит» и поэтому нельзя (во избежание несчастья) строить жилья человеку. В рамках Концепции такие места могут быть также выявлены как ВПЦ 6.

Заключение

Описанная концепция – один из немногих инструментов в России, позволяющий не только сохранять историко-культурные ландшафты, обосновывать территориальную систему охраняемых территорий, но и вовлекать местное население в процессы лесоуправления.

Коми-пермяки и русское старожильческое население Коми-Пермяцкого округа остаются преимущественно аграрными этническими сообществами, компактно проживающими в зоне арендованных сертифицированными предприятиями лесов. В этой зоне сохраняется единый сакральный ландшафт [ Четина , 2014], включающий важ-места; народно-традиционные формы почитания памятных мест ранней советской истории, захоронения спецпереселенцев, «страшные места» («лешак-туй» и др.), почитаемые водные источники и паломнические тропы. Полное выявление таких объектов возможно только во взаимодействии консультантов сертифицированных предприятий и местного населения, региональных экспертов и регионального научного сообщества.

Сохранение культурных ценностей и традиций на северо-западе Пермского края во многом зависит от стратегии лесного хозяйства, которая должна поддерживать прежде всего возможность проживания населения на территориях традиционного расселения. Опыт применения Концепции ВПЦ в России насчитывает десять лет и нуждается в освещении не только в прикладных, но и в аналитических научных работах.

Список литературы Лесные участки как историко-культурные ценности: особенности их выявления и сохранения на северо-западе Пермского края

- Алейников А.А., Стенно С.П., Циберкин Н.Г., Мельничук А.Ф., Садовникова Е.Н. Влияние пермских соляных промыслов XV - XIX вв. на трансформацию лесов: опыт оценки масштабов воздействия // Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2018. Vol. 3 (1). С. 1-16.

- Браун Э.Н., Дадли А., Линд Д.Р., Мухтаман К., Стюарт Т., Синнот Т. Единое руководство по выявлению высоких природоохранных ценностей. Ресурсная сеть ВПЦ / пер. с англ. под общ. ред. К. Н. Кобякова. М.: Б.и., 2014. 78 c.

- Голева Т.Г. Природные объекты в традициях коми-пермяков: представления и хозяйственно-бытовое значение // Человек и север: антропология, археология, экология: Матер. всерос. конф. Тюмень: Б.и., 2012a. С. 231-234.

- Голева Т.Г. Дерево - человек: сравнительные параллели в мировоззрении коми-пермяков // От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов. Сборник докладов. Т. 2. М.: ГРЦРФ, 2012b. С. 148-156.

- Голева Т.Г. Водные объекты как места памяти о древнем населении в традиционной культуре северных коми-пермяков // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. Т. 10. №3. С. 125-133.

- Грибова Л.С. Пермский звериный стиль (Проблема семантики). М.: Наука, 1975. 148 с.

- Данилко Е.С. Историческая память в исторических преданиях зюзьдинских и язьвинских коми-пермяков // Этногр. обозрение. 2007. № 2. С. 1-13.

- Ильина О.В., Карпачевский М.Л., Кобяков К.Н., Кулясова А.А., Кулясов И.П., Яковлева А.И. Методические рекомендации по выделению и сохранению лесов, имеющих важное социальное и культурное значение / под ред. О.В. Ильиной, К.Н. Кобякова. М.: Б.и., 2014. 124 с.

- Королёва С.Ю., Арустамова А.А. Образ «лесного хозяина» и мифологизация пространства у коми-пермяков // Образный мир русской культуры. Сборник статей. М.: ГРЦРФ, 2010. С. 141-145.

- Королёва С.Ю. Представления о мыже в народных молитвах, несказочной прозе и обрядовой практике коми-пермяков (опыт системного описания) // Вестник Пермского университета. Филология. 2011. №4. С. 194-203.

- Королёва С.Ю. «Помяни, Господи, всех моих родителей»: современное бытование народных поминальных молитв у коми-пермяков // От конгресса к конгрессу: Матер. Второго всерос. конгресса фольклористов. М.: ГРЦРФ, 2012. Т. 4. С. 220-234.

- Королёва С.Ю. Чудь с русскими именами: кого и как поминают на чудских могильниках? (материалы Верхнего Прикамья) // Социо- и психолингвистические исследования. 2014а. Вып. 2. С. 156-170.

- Королёва С.Ю. Народные поминальные молитвы коми-пермяков и мифо-ритуальный контекст их бытования // Коми-пермяцкий этнографический сборник. / Под. ред. А. В. Черных, А. С. Лобановой (Труды Ин-та языка, ист. и трад. к-ры коми-перм. народа. Вып. Х) СПб.: Маматов, 2014b. С. 115-162.

- Королёва С.Ю. «Знающий» в современной коми-пермяцкой деревне. К вопросу о механизмах передачи и сохранения локальных форм традиционной культуры (на материале экспедиционных исследований. 2000. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/koroleva1.htm (дата обращения: 18.03.2018).

- Королёва С.Ю., Четина Е.М., Колегова О.А. Локусы памяти в пространстве традиции (почитание братских могил в Юрлинском районе Пермского края) // Социо- и психолингв. исследования. 2015. Вып. 3. С. 128-144.

- Королёва С.Ю., Четина Е.М. Предания о братьях-богатырях Пере и Мизе: источники, историзм, локальность (на подступах к теме) // Человек и событие в исторической памяти / отв. ред. Ю.А. Крашенинникова. Сыктывкар: Изд-во ИЯЛИ КомиНЦ УрО РАН, 2017. С. 116-131.

- Лаллукка С. Коми-пермяки и Коми-Пермяцкий округ. История, демографические и этнические процессы. СПб.: Европейский Дом, 2010. 336 с.

- Моряхина К.В., Сарапулов А.Н. Пространственный анализ легенд о пермской чуди и их соотношение с археологическими памятниками // Вестник научной Ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2011. №1 (7). С. 9-18.

- Оборин В.А. К истории земледелия у древних коми-пермяков // Советская этнография. 1956. № 2. С. 66-75.

- Слащев Д.Н., Гиляшова А.В. Территории высокой природоохранной ценности Березовского района Пермского края // Географический вестник. 2010. №3. С. 60-66.

- Слащев Д.Н., Санников П.Ю. Леса высокой природоохранной ценности северо-запада Пермского края // Географический вестник. ПГНИУ. 2011. №2. С. 66-73.

- Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII-первой половине XIX века. Пермь: Б.и., 1995. 363 с.

- Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды середины XX в. Ч. 4. Местные праздники. СПб.: Маматов, 2015. 256 с.

- Чугаева С.В. Важ важжез касьтылом - поминание предков на культовых местах коми-пермяков // Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции: Сб. ст. М., 2008. Вып. 22. С.260-271.

- Штырков С.А. Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и мифология ландшафта (на материалах Северо-Восточной Новгородчины). СПб.: Наука, 2012. 228 с.