Лесопригодность рекультивированных техноземов на Крымском полуострове

Автор: Селиванова Л.А., Грицай Н.А., Роговой В.И., Неонета А.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная мелиорация

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки пригодности рекультивированных почв на ракушечных известняках для выращивания лесомелиоративных насаждений, полученные в процессе комплексных исследований почвенного и живого напочвенного покровов, а также химического анализа почв. Определены почвенные индикаторы и параметры лесопродуктивной способности почв с укороченным профилем на ракушечных известняковых породах степной зоны.

Лесомелиоративные насаждения, лесопригодность почв с укороченным профилем, фитоиндикация

Короткий адрес: https://sciup.org/14336733

IDR: 14336733 | УДК: 630.114+630.182.47

Текст научной статьи Лесопригодность рекультивированных техноземов на Крымском полуострове

Лесопригодность рекультивированных техноземов на Крымском полуострове [Электронный ресурс] / Л. А. Селиванова, Н. А. Грицай, В. И. Роговой, А. А. Неонета // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2016. – № 3. – С. 18–24. URL:

Д ля повышения лесистости Крыма перед лесоводами была поставлена задача – создать лесомелиоративные насаждения в степных районах. Под лесомелиорацию выделены низкопродуктивные и малопригодные для ведения земледелия земли, в частности рекультивированные земли на месте бывших карьеров по добыче ракушечного известняка в Сакском районе Крыма [1].

Полную оценку пригодности техногенных земель для биологической рекультивации, в частности – лесомелиорации, можно осуществить только при использовании комплексного почвенно-геоботанического подхода, который включает исследование физико-химических свойств горных пород с одновременным анализом процессов их самозарастания. Многие авторы пришли к выводу, что характер заселения травянистой и древесной растительностью и формирование фитоценозов позволяет сделать вывод о плодородии и режиме влажности нарушенных земель [2].

Объект исследований – земли, рекультивированные в 1970-е гг. на месте бывших карьеров по добыче ракушечного известняка открытым способом. На заложенных исследуемых площадках проводили оценку природно-климатических условий, детальное комплексное исследование живого напочвенного и почвенного покровов, фитоиндикационный анализ. Лесорастительные свойства почв определяли на основе их морфологических особенностей, а также химического анализа водной вытяжки, содержания подвижных питательных веществ, уровня кислотности (потенциометрически) [3–5].

Исследования базировались на принципах лесной типологии как научно-теоретической основы лесоводства и лесного хозяйства с использованием классических методик изучения почв.

Результаты и обсуждение. Территория Сак-ского района расположена в степной зоне, в границах Северо-Крымской низменности на побережье Каламитского залива Черного моря, рельеф – равнинный. Согласно лесорастительному районированию, территория государственного автономного учреждения (ГАУ) «Евпаторийское лес- ное хозяйство», расположенная в границах Сакс-кого административного района, относится к западной части Крымского округа подзоны разнотравно-злаковых степей [6].

Климат района – умеренно-теплый с жарким сухим летом и мягкой влажной зимой [7]. К климатическим факторам, которые негативно влияют на рост и развитие лесных насаждений, относятся высокие температуры воздуха летом, недостаточное количество осадков (350–435 мм), низкая влажность воздуха и частые суховеи, а также сильные ветры зимой, которые сдувают снежный покров. В прибрежной зоне лесоразведение усложняется влиянием морских аэрозолей.

В целом климатические условия района неблагоприятны для выращивания лесных культур, но опыт лесоразведения показывает, что при правильном подборе пород и агротехники выращивания даже в таких условиях их можно создавать.

Для определения степени лесопригодности почв в условиях засушливого климата Сакского района заложены 3 пробные площади (ПП).

Исследуемые участки расположены в урочище Желтокаменка вблизи Евпатории.

ПП-1 заложена в культурах айланта ( Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), созданных весной 2008 г. крупномерными саженцами на площади 20 га, схема посадки 5 х 5 м, посадочных мест – 400 шт./га, число рядов – 10. Подготовку почвы проводили тракторным мотобуром, посадка механизированная. Почва – рекульви-рованный технозем на грубообломочном элювии известняка. Глубина профиля – 17 см, почва «вскипает» от НCl с поверхности. Травянистая растительность участка представлена степными и рудеральными видами, проективное покрытие – 30 %. Видовой состав разнообразный, насчитывает 37 видов. Доминируют: лапчатка таврическая ( Potentilla taurica ), лапчатка прямая ( P. еrecta ), скабиоза украинская ( Scabiosa ucrainicа ), жабрица извилистая ( Seseli tortuosum ), молочай Сегиеров ( Euphorbia seguierana ), молочай хрящеватый ( E. glareosa ), приноготовник головчатый ( Paronychia cephalotes ) [8, 9]. В напочвенном покрове отмечается незначительное участие (5 %)

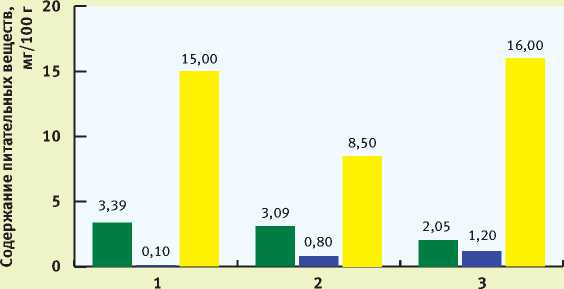

лишайника Aspicilia viridescens , который характерен для почв на известняковых породах, в открытых, хорошо освещенных и сухих местах [10]. Перечисленные виды относятся к ксерофитам и олигомезотрофам. Видовой состав травянистой растительности свидетельствует о низком почвенном плодородии, что подтверждается химическими анализами. Содержание подвижных питательных веществ в верхнем слое почвы: Nлг (азот легкогидролизуемый) – 3,39 мг/100 г почвы; Р2О5 – 0,1 мг/100 г почвы; К2О – 15 мг/100 г почвы. Эдатоп участка определяется как сухая суборь – В1.

ПП-2 заложена в полезащитной лесополосе, созданной посадкой гледичии трехколючковой ( Gleditsia triacanthos L.). Ширина полосы – 5 м, число рядов – 3, расстояния в междурядьях – 1,5 м. Возраст культур – 30–35 лет, высота – 6–7 м, диаметр – 8–9 см, состояние культур удовлетворительное. Почва – чернозем карбонатный маломощный на грубообломочном элювии известняка. Глубина профиля – 40 см, почва «вскипает» от НCl с поверхности. Травянистая растительность под пологом насаждений представлена степными и рудеральными видами, проективное покрытие – 90 %. Доминируют жабрица извилистая ( Seseli tortuosum ), мятлик луковичный ( Poa bul-bosa ), мятлик бесплодный ( P. sterilis ), подмаренник цепкий ( Galium aparine ), резак обыкновенный ( Falcaria vulgaris ), пырей ползучий ( Elytrigia repens ). Перечисленные виды относятся к ксерофитам, ксеромезофитам, олигомезотрофам и ме-зотрофам. Видовой состав травянистой растительности свидетельствует о низком почвенном плодородии, что подтверждается химическими анализами. Содержание подвижных питательных веществ в верхнем слое почвы составляет: Nлг – 3,09 мг/100 г почвы; Р2О5 – 0,8 мг/100 г почвы; К2О – 8,5 мг/100 г почвы. Эдатоп участка определяется как сухой сугруд – С1.

Удовлетворительное состояние лесополосы свидетельствует о том, что почвы на плотном ракушечном известняке с глубиной залегания породы 40 см пригодны для выращивания ксерофитов с поверхностной корневой системой, которые при этом являются алкалифилами.

ПП-3 заложена в культурах гледичии, созданных осенью 2008 г. 1-летними саженцами на площади 36 га, схема посадки - 4 х 3 м, количество посадочных мест на 1 га – 833 шт., число рядов – 10, подготовка почвы – тракторным мотобуром ямками 30 х 30 см, посадка вручную. Почва - ре-кульвированный технозем на грубообломочном элювии известняка. Глубина профиля – 21 см, почва «вскипает» от НCl с поверхности.

Травянистая растительность представлена степными и рудеральными видами, проективное покрытие – 42 %. Доминируют тонконог гребенчатый ( Koeleria cristata ), бородач кровоостанавливающий ( Bothriochloa ischemum ), жа-брица извилистая ( Seseli tortuosum ), подмаренник распростертый ( Galium humifusum ). До 10 % поверхности почвы покрывает мох Racomitrium lanuginosum , характерный для каменистых легкосуглинистых, реже песчаных почв [11]. Перечисленные виды относятся к ксерофитам и олигомезотрофам. Видовой состав травянистой растительности свидетельствует о низком почвенном плодородии, что подтверждается химическими анализами. Содержание подвижных питательных веществ в верхнем слое почвы составляет: Nлг – 2,05 мг/100 г почвы; Р2О5 – 1,2 мг/100 г почвы; К2О – 16,6 мг/100 г почвы. Эдатоп участка определяется как сухая суборь – В1.

Созданные культуры имеют высоту 30–40 см. Их неоднократно дополняли. При посадке использовали улучшитель почвы «Теравет». Уход за культурами осуществляли механизированной междурядной культивацией и прополкой вручную на отдельных участках. Согласно проектам ГАУ «Евпаторийское лесное хозяйство» № 3 и № 5 за 2008 г. в 2014 г. планировалось перевести культуры гледичии трехколючковой в покрытые лесной растительностью земли, но в настоящее время это осуществить невозможно. Аналогичное положение наблюдается и с культурами ай-ланта, которые согласно проекту № 2 за 2007 г. планировалось перевести в покрытые лесной растительностью земли в 2013 г.

Глубина обследованных почв варьируется от 17 до 40 см, в зависимости от этого они диффе-

Физические характеристики почв исследуемых участков

По гранулометрическому составу исследуемые почвы относятся к тяжелосуглинистым и легкоглинистым, за исключением почвы на ПП-1, которая характеризуется более легким гранулометрическим составом и относится к среднесуглинистой песчаной почве. Значения показателей плотности твердой фазы почвы возрастают с увеличением количества песка в почве.

Химический анализ почвенных образцов позволил установить, что реакция почв во всех горизонтах – слабощелочная (рН=7,84–8,00). Щелочность почв формируется под влиянием гидрокарбонатов (карбонатов) кальция.

Отмечается низкая обеспеченность растений питательными веществами (рисунок):

-

✓ легкогидролизуемым азотом - Nлг не превышает 3,39 мг/100 г почвы;

-

✓ подвижными соединениями фосфора -Р2О5 – на ПП-1 и ПП-2 – менее 1 мг/100 г почвы, на ПП-3 – менее 1,5 мг/100 г почвы;

-

✓ калием К 2 О - на ПП-2 - 5-10 мг/100 г почвы, на ПП-1 и ПП-3 – 15–20 мг/100 г почвы.

В сухом остатке водных вытяжек во всех образцах почвы содержится незначительное количество водорастворимых солей, что позволяет отнести почвы к незасоленным. В составе водорастворимых солей преобладают бикарбонаты кальция и магния. Сульфаты отсутствуют, в некоторых образцах наблюдаются только их следы. В образцах почв не выявлено наиболее опасной для растений соды (СО3).

Содержание хлора в почве на всех пробных площадях находится в допустимых границах. Учитывая, что исследуемые почвы не засолены, основным фактором, лимитирующим выращивание лесных насаждений, является укороченный профиль почв и их чрезвычайная сухость.

Потому мы предлагаем относить земли сухих местообитаний с мощностью почвенного профиля до 30 см к категории «лесонепригодных». Выращивание лесных культур на таких землях, как показывает опыт, является неэффективным и нецелесообразным. Земельные участки зоны сухих степей, на которых плотная материнская порода залегает на глубине от 30 до 40 (50) см, условно лесопригодны, но требуют специальной подготовки почвы.

Выводы. В условиях сухого и очень сухого климата главным критерием определения типа лесорастительных условий и лесопригодности почв с укороченным профилем являются исключительно свойства почвы, в частности мощность почвенного профиля и минералогический состав материнских пород. Методы фитоиндикации яв-

Пробные площади

N лг Р 2 O 5 К 2 O

Содержание питательных веществ в верхнем слое почв, мг/100 г почвы

ляются второстепенными, поскольку свидетельствуют только о свойствах поверхностного слоя почвы, что недостаточно для оценки условий произрастания древесной растительности в условиях близкого залегания плотной породы. Однако эти методы представляют интерес для изучения процесса самозарастания рекультивируемых почв.

Уровень увлажненности рекультивированных техноземов и маломощных карбонатных черноземов не зависит от степени развития почвенного профиля (в границах мощности профилей 20–40 см), остается стабильно низким и соответствует сухому градиенту влажности. Неблагоприятные условия местопроизрастания, обусловленные климатом южной степи, усиливаются близким залеганием к земной поверхности карбонатных пород.

В этих условиях рекультивированные техно-земы на известняковых породах с мощностью почвенного профиля до 30 см непригодны для ле-совыращивания. Увеличение мощности почвенного профиля до 40 см способствует повышению уровня лесопригодности почв для выращивания ксерофитов с поверхностной корневой системой, которые одновременно являются алкалифилами.

Таким образом, к лесопригодным можно отнести почвы с мощностью почвенного профиля более 30 см. Однако создание культур в рассматриваемых условиях требует специальной подготовки почв.

Список литературы Лесопригодность рекультивированных техноземов на Крымском полуострове

- Драган, Н. А. Почвенные ресурсы Крыма/Н. А. Драган. -Симферополь: Доля, 2004. -208 с.

- Мигунова, Е. С. Леса и лесные земли (количественная оценка взаимосвязей)/Е. С. Мигунова. -М.: Экология, 1993. -364 с.

- Определитель высших растений Крыма/под ред. проф. Н. И. Рубцова -Л.: Наука, 1972. -550 с.

- Методики визначення складу та властивостей ґрунтiв. -Кн.-Харкiв: ННЦ IГА, 2003. -210 с.

- Методики визначення складу та властивостей ґрунтiв. -Кн. -Харкiв: ННЦ IГА, 2005. -222 с.

- Агрохимические методы исследования почв. -М.: Наука, 1975. -656 с.

- Кочкин, М. А. Почвенно-климатическое районирование Крымского полуострова/М. А. Кочкин. -Т. 37. -Ялта: Труды ГНБС, 1964.

- Бабков, И. И. Климат/И. И. Бабков. -Симферополь: Крым, 1966. -67 с.

- Определитель высших растений Украины/Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин . -К.: Наукова думка, 1987. -548 с.

- Окснер, А. М. Флора лишайникiв України/Альфред Миколайович Окснер. -Т. 2. -Вiп. 3. -Київ: Наукова думка, 2012. -663 с.

- Водоросли, лишайники и мохообразные СССР/отв. ред. М. В. Горленко. -Мысль, 1978. -365 с.