Лесорастительное районирование природной территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Автор: Домбровский Р.С., Лузганов А.Г., Иванов В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

Выделены лесорастительные районы в Забайкальском национальном парке и прилегающих к нему территориях на основе спектров высотно-поясных комплексов типов леса. Проведенное районирование послужит для совершенствования профилактики и охраны лесов от пожаров.

Национальный парк, оз. байкал, лесные пожары, спектры высотно-поясных комплексов типов леса, лесорастительные районы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083448

IDR: 14083448 | УДК: 630.43

Текст научной статьи Лесорастительное районирование природной территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Проблемы охраны природы озера Байкал как участка мирового наследия имеют важное значение. Богатые природные ресурсы, уникальные памятники природы и живописные ландшафты в условиях постоянно нарастающего рекреационного и хозяйственного освоения требуют их сохранения. Заинтересованы в этом не только Россия, но и мировое сообщество [1].

Забайкальский национальный парк был образован в 1986 году с целью сохранения, изучения и рекреационного использования уникальных природных комплексов побережья озера Байкал. Парк расположен на территории Республики Бурятия в Баргузинском округе горно-таежных и подгольцово-таежных пихтовых и кедровых лесов. Площадь территории национального парка составляет 267 тыс. га и поделена на функциональные зоны с учетом историко-культурных и социальных особенностей [2].

Министром природных ресурсов и экологии России 14 сентября 2011 г. был подписан приказ о реорганизации в форме слияния двух федеральных государственных бюджетных учреждений – Забайкальского национального парка и Баргузинского государственного природного биосферного заповедника. В результате в мае 2012 г. было создано новое учреждение – ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Согласно исследованиям Ю.Н Краснощекова, М.Д Евдокименко, Ю.С. Чередниковой и др. (2010), лесные экосистемы Восточного Прибайкалья формируются при регулярном воздействии лесных пожаров [3].

Лесопожарная обстановка в национальном парке меняется год от года. Еще до его создания, особенно в военное и послевоенное время, здесь действовали повальные лесные пожары, следы которых отмечаются и сейчас практически повсеместно. В отдельные, наиболее горимые годы леса парка в силу своих природных особенностей (высокополнотность, перестойность, разновозрастность, захламленность) не раз подвергались воздействию огня на значительных площадях. Поэтому имеются предпосылки возникновения и распространения лесных пожаров.

Одной из основных задач национальных парков является сохранение лесов с использованием профилактики лесных пожаров в соответствии с экологическими условиями, а этого возможно добиться, опираясь на лесорастительное районирование всей охраняемой территории.

Цель работы . Реализовать принципы выделения лесорастительных районов по В.Н. Смагину и др. (1980). Такие районы более соответствуют природным особенностям изучаемых территорий, определяющим их горимость, чем административно выделенные функциональные зоны в национальном парке.

По мнению В.Н. Смагина, лесорастительное районирование служит основой для последующего лесоэкономического и лесохозяйственного районирования, в том числе и лесопожарного, для размещения и внутренней организации заповедников, заказников, национальных парков и т.д. [4].

Для лесов бассейна оз. Байкал коллективом авторов ИЛ СО РАН выделены экосистемы среднего таксономического уровня, соответствующие рангу ландшафтных урочищ. Контуры выделенных экосистем занимают площадь в 5–15 км² и включают группу или даже серию типов леса на сопряженном с ними типе почвы. Однако гидротермические условия лесной территории, от которых зависит ее горимость, определяются не только типом леса и почвы, но и климатическими характеристиками (главным образом сочетанием тепла и влаги). Такой комплекс гидротермических условий выражается через классы экосистем, которые представляют собой высотно-поясные объединения экосистем (высотно-поясные комплексы типов леса - ВПК). Площадь контуров, занятых классами экосистем, может быть в пределах от десятков до сотен квадратных километров [5].

Именно такими по площадям территориями или ареалами высотно-поясных комплексов оперировал М.Д. Евдокименко при анализе пожарной опасности и горимости лесов бассейна Байкала в целом [5].

По В.Н. Смагину (1980), спектр высотно-поясных комплексов типов леса - это объединение закономерно сменяющих друг друга ВПК от подошвы хребта до его водораздела. Спектры ВПК, отражающие влияние климата одного типа и класса зональности, относятся к одному типу поясности. На территории Забайкальского национального парка и прилегающих районов, в частности Баргузинского заповедника и юговосточного склона Баргузинского хребта, выделено два типа поясности [6, 7]. Их формирование связано с близостью озера Байкал, характером береговой линии, с особенностями геоморфологических, климатических, почвенно-гидрологических условий и растительности. Так, сухопутная территория Забайкальского национального парка в 2302 км2 представлена на 2/3 северо-западным склоном Баргузинского хребта и на 1/3 - полуостровом Святой Нос с перешейком, соединяющим полуостров и материк. Баргузинский хребет и хребты полуострова Святой Нос вытянуты параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток перпендикулярно направлению преобладающих ветров [8]. Воздушные массы с открытой водной поверхности Байкала поднимаются с преобладающими в теплое время года северо-западными ветрами на хребты полуострова Святой Нос. При подъеме теряют влагу, а затем круто отпускаются по сбросовому уступу на территорию подгорной наклонной равнины и далее на Баргузинский и Чивыркуйский заливы, на заболоченный перешеек между ними с мелководным озером Арангатуй в его центре. Опускающийся сухой и теплый воздух (явление фена) насыщается влагой над прогретыми мелководными частями заливов, озером Арангатуй и болотами перешейка. Далее этот теплый и уже влажный воздух поднимается по наветренному склону Баргузинского хребта, формируя «влажный прибайкальский» тип поясности растительности на материковой части национального парка [7].

Здесь лесной пояс начинается ложноподгольцовым ВПК лиственничных, сосновых и кедровых лесов (450-600 м). Выше расположен горно-таежный ВПК светлохвойных лесов (600-855 м). Еще выше - горнотаежный ВПК темнохвойных лесов (855-1100 м) с преобладанием в нижней части кедровников, а в верхней - пихтарников. Вблизи верхней границы леса пихтовые древостои формируют субальпийско-подгольцово-таежный ВПК (1100–1300 м) в сочетании с ассоциациями кедрового стланика и золотистого рододендрона. Материковая часть национального парка на северо-западном наветренном склоне Баргузинского хребта отнесена к зоне избыточного увлажнения [9].

Иной тип поясности на юго-восточных склонах хребтов полуострова Святой Нос, отнесенных к зоне умеренного увлажнения. Лесной пояс (450–1300 м) начинается ложноподгольцовым ВПК листвиничников багульникового ряда и мелкотравных осветленных с кедровым стлаником в подлеске (отмечаются также сосновые и кедровые насаждения – 450–550 м), развит фрагментарно в прибрежной полосе. Выше расположен горнотаежный светлохвойный ВПК сосново-лиственничных брусничных, ольховниково-рододендроновых лесов с участием кедрового стланика в подлеске подгорной наклонной равнины (550–700 м). Еще выше – подгольцовотаежный ВПК сухих сосновых лесов крутого сбросового уступа. В верхней части склона сосняки осветленные толокнянковые и остепненные. На верхнюю границу леса выходит сосна. Встречаются заросли кедрового стланика, фрагменты горных лугов и степей (700–1300 м). Подгольцовый пояс с 1300 м включает подпояс кедрового стланика с редкими пионерными соснами, реже кедрами.

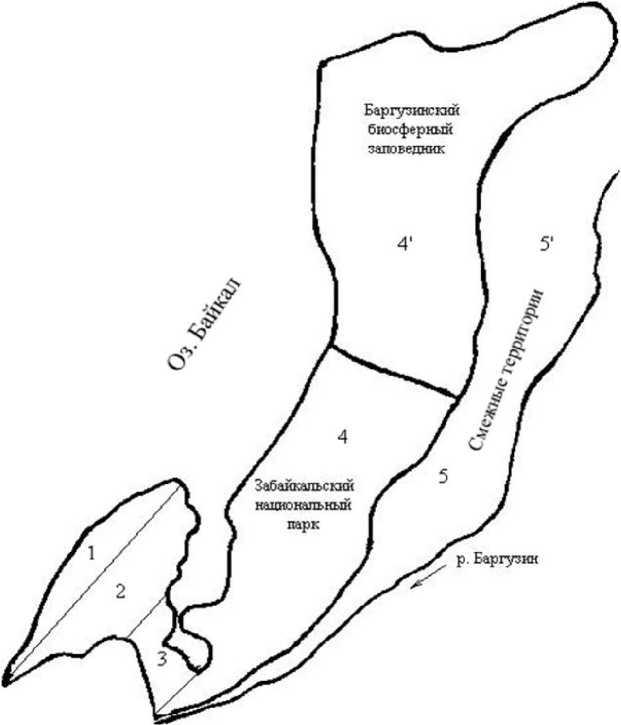

По преобладанию одного из описанных типов поясности растительности территория парка делится на четыре части, рассматриваемых нами в качестве лесорастительных районов: 1) наветренный северо-западный склон полуострова Святой Нос; 2) подветренный юго-восточный склон полуострова Святой Нос, занятый в основном сосняками; 3) перешеек, соединяющий полуостров Святой Нос с материком, включая низкогорную береговую полосу (характеризуется наибольшей рекреационной нагрузкой); 4) наветренный северо-западный склон Баргузинского хребта. Для полноты представления общей лесопожарной обстановки в национальном парке необходимо выделить пятый лесорастительный район, расположенный на юго-восточном подветренном склоне Баргузинского хребта с преобладанием светлохвойных сосновых лесов (рис. 1).

Рис. 1. Схема выделенных лесорастительных районов: 1 – северо-западный лесорастительный район полуострова Святой Нос; 2 – юго-восточный лесорастительный район полуострова Святой Нос; 3 – перешеек, соединяющий полуостров и материк; 4 – северо-западный лесорастительный район Баргузинского хребта; 5 – юго-восточный лесорастительный район Баргузинского хребта

-

1. Северо-западный лесорастительный район полуострова Святой Нос характеризуется труднодо-ступностью и удаленностью от населенных пунктов. Пожароопасный сезон наступает в третьей декаде июня и заканчивается в конце сентября. Тушение лесных пожаров осуществляется только ручными инструментами. Доставка сил и средств пожаротушения выполняется с помощью водных и воздушных судов.

-

2. Юго-восточный лесорастительный район полуострова Святой Нос доступен для посетителей в силу наличия грунтовой дороги, связывающей небольшие населеннее пункты с материковыми поселениями и рай-

- онным центром. Пожароопасный сезон наступает в конце апреля и заканчивается в первой декаде октября. Тушение пожаров осуществляется ручными и механизированными средствами (при наличии подъездных путей). При доставке сил и средств к местам возгорания применяется в основном наземная и водная техника.

-

3. Перешеек, соединяющий полуостров и материк, отличается наибольшим количеством лесных пожаров по ряду причин: наличие дороги, пляж протяженностью более десяти километров, близкое расположение к населенным пунктам и, соответственно, большое количество посетителей. Пожароопасный сезон наступает в конце апреля, заканчивается в первой декаде октября. Доставка сил и средств пожаротушения осуществляется с помощью наземной техники, а оперативность, с которой это делается, не дает распространяться огню на значительные территории. В связи с этим средняя площадь одного пожара самая низкая в национальном парке.

-

4. Северо-западный лесорастительный район Баргузинского хребта расположен на материковой части и характеризуется прежде всего отсутствием дорог и наличием мелководных бухт, в связи с чем посетители данной природной территории прибывают только водным путем, что создает предпосылки загорания в прибрежных ВПК. Соответственно пожары, возникающие у верхней границы леса, имеют природный характер. Пожароопасный сезон длится 110 дней, на что влияет, конечно же, несветовая экспозиция макросклона. Патрулирование в основном водное. Тушение пожаров осуществляется ручными инструментами и изредка с применением мотопомп.

-

5. Юго-восточный лесорастительный район Баргузинского хребта, который не входит в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», но непосредственно граничит с ним, отличается от вышеприведенных наличием автомобильной дороги республиканского значения и повышенной плотностью населения (около 40 тыс. чел.), в связи с чем опасность возникновения лесных пожаров здесь намного выше. Верхние же ВПК труднодоступные, за исключением нескольких туристических маршрутов, проходящих через весь хребет. Патрулирование ведется наземным и воздушным способом, доставка сил и средств в основном с применением наземной техники. Тушение осуществляется всеми имеющимися на вооружении техническими средствами. Необходимо отметить, что данный лесорастительный район характеризуется наличием больших площадей старых вырубок разных лет. Зачастую пожары, возникающие у подножия хребта, из-за крутых склонов и значительных запасов лесных горючих материалов быстро распространяются вверх на большие территории, иногда переходят даже в 4-й лесорастительный район на северо-западном склоне хребта.

В силу единства геоморфологических и лесорастительных условий Баргузинского хребта на территории Баргузинского биосферного заповедника и Баргузинского лесничества выделены аналогичные лесорастительные районы 4' и 5' (см. рис. 1).

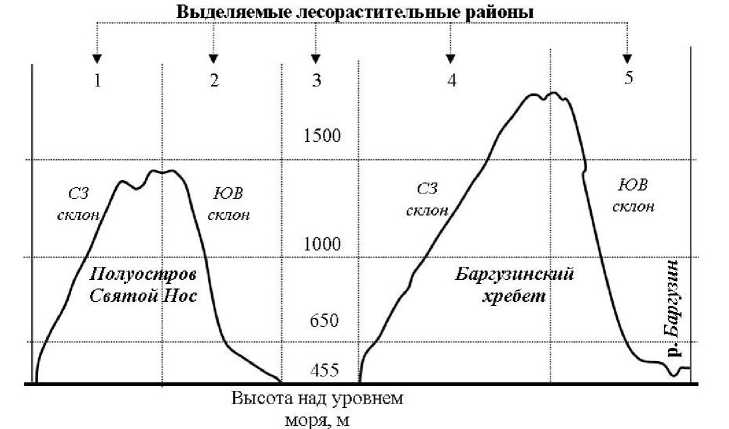

Для наглядного представления о расположении выделяемых нами лесорастительных районов приведен вертикальный разрез территории национального парка через хребет полуострова Святой Нос и Баргу-зинский хребет с нанесением основных границ высотно-поясных комплексов (рис. 2).

Рис. 2. Разрез через полуостров Святой Нос и Баргузинский хребет с северо-запада на юго-восток с выделяемыми лесорастительными районами

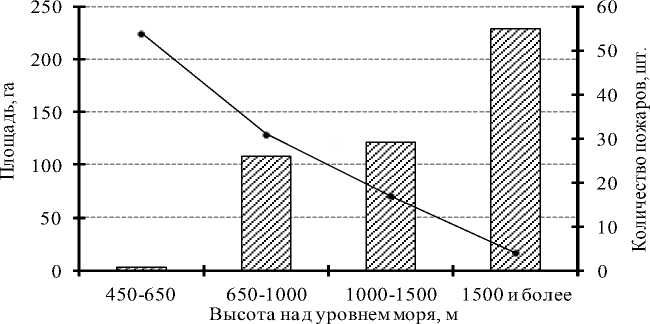

В дополнение к вышеприведенному анализу горимости лесов по лесорастительным районам приводим распределение средней площади пожаров и их количество в зависимости от высоты над уровнем моря (рис. 3). На рисунке 3 видно, что чем выше высота над уровнем моря, тем меньше число загораний, но больше средняя площадь одного пожара. Труднодоступность высокогорных территорий определяет малое число загораний (в основном от молний), сложность своевременного обнаружения и тушения пожаров, что приводит к увеличению площадей, пройденных огнем.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что опасность возникновения и распространения крупных лесных пожаров в заповедных лесах Байкала высокая.

EZZZ3 Средняя площадь одного пожара, га —•— Количество пожаров, шт.

Рис. . ре няя площа ь о ного пожара и количество возгораний (за лет) в зависимости от высоты над уровнем моря

Помимо природных предпосылок (горный рельеф местности, отсутствие дорог, высокая полнота и захламленность насаждений, значительные запасы лесных горючих материалов и др.) появилась новая проблема, так или иначе влияющая на успех пожаротушения, – нехватка высококвалифицированных кадров лесного профиля. Данная ситуация во многом сложилась в результате ошибочного мнения о возможности заменить специалистов лесного профиля на кадры зачастую далеких от леса специальностей. Следовательно, о грамотной и результативной охране лесов от пожаров не приходится говорить, в связи с чем целесообразно укомплектовывать не только природоохранные отделы кадрами именно лесного профиля, но и научные отделы различных учреждений ООПТ. Иначе, к глубокому сожалению, в ближайшем будущем опыт тушения лесных пожаров в горных лесах оз. Байкал может быть попросту утрачен.

Выявленные особенности горимости лесов Северо-Восточного Прибайкалья на примере Забайкальского национального парка и прилегающих к нему территорий по выделенным лесорастительным районам в какой-то степени позволят оптимизировать уровень охраны лесов от пожаров за счет более рационального территориального планирования комплекса противопожарных мер.

Для снижения горимости лесов ООПТ необходимо улучшать кадровую политику и осуществлять комплекс организационно-технических и социально-материальных мероприятий, которые в совокупности будут направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров и ликвидацию их в начале развития.