Лесоводственный опыт выращивания культур лиственницы в центре Русской равнины

Автор: Мерзленко М.Д., Мельник П.Г., Глазунов Ю.Б., Кузнецова С.Л.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: К 75-летию института лесоведения ран

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен длительный опыт интродукции лиственницы европейской в центре европейской части России. Отмечен высокий лесоводственный эффект при создании лесных культур лиственницы европейской разными приемами и в различных условиях местопроизрастания. Определен возраст естественной спелости лесных культур лиственницы европейской в Московской обл. Видовое и формовое разнообразие лиственниц позволяет создавать искусственные леса, соответствующие целевому назначению, в том числе и для получения высоких объемов стволовой древесины.

Лесные культуры, лиственница, интродукция, рост и производительность культур

Короткий адрес: https://sciup.org/143169949

IDR: 143169949 | УДК: 630.232 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.4.05

Текст научной статьи Лесоводственный опыт выращивания культур лиственницы в центре Русской равнины

Для ссылок: –3083.2019.4.05

Лесоводственный опыт выращивания культур лиственницы в центре Русской равнины [Электронный ресурс] / М. Д. Мерзленко, П. Г. Мельник, Ю. Б. Глазунов, С. Л. Кузнецова // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 4. – С. 55–66. URL:

Лиственница – перспективная порода для рекреационного использования лесов в густонаселенных районах в силу ее долговечности и высокой, по сравнению с другими хвойными, газоустойчивостью. Ее древесина обладает высокими физико-механическими свойствами.

В центре европейской части России в настоящее время ни один из видов лиственницы естественно не произрастает. Вместе с тем, по данным палеоисследований, в конце плиоцена и межледниковье плейстоценового периода ареал лиственницы в Европе значительно превышал современный. В. Н. Сукачев [1] сообщал о находке ископаемых останков древесины лиственницы в плейстоценовых отложениях в Псковской, Московской и Калужской областях. По мнению В. П. Тимофеева [2], учитывая, что лиственница сравнительно недавно естественно произрастала в зоне хвойно-широколиственных лесов и в лесостепи европейской части России, интродукция ее в эти географические условия по существу является возвращением на территорию прежнего местообитания. Повышенный интерес к выращиванию лиственницы во многих странах северной и восточной Европы обусловлен не только высокой продуктивностью и ценностью ее древесины, но и информацией о широком распространении отдельных ее видов в доледниковый период [3].

Искусственно выращивать лиственницу в Московской и прилегающих к ней областях начали в первой половине XIX в. Эти насаждения привлекали пристальное внимание лесоводов с начала их создания. Так, в лиственничных культурах К. Ф. Тюрмера в Поречье (Московская обл.) первые пробные площади А. Ф. Рудзкий заложил в 1871 г. и осуществил на них повторный перечет в 1877 г. [4, 5]. Наиболее интенсивно работы по изучению культур лиственницы стали проводить в середине XX в. [2]. В 1969 г. сотрудниками института «Союзгипролесхоз», а затем коллективом лаборатории лесоводства Института лесоведения РАН под руководством М. В. Рубцова были развернуты работы по исследованию лиственничных культур Порецкого (Московская обл.) и Андреевского

(Владимирская обл.) лесничеств [6–9]. С 1970-х гг. М. Д. Мерзленко, а затем П. Г. Мельник проводили наблюдения в Никольской лесной даче на северо-востоке Московской обл. [10, 11]. В Андреевском лесничестве в 1969 г. работала экспедиция института «Союзгипролесхоз», а в 2009 г. повторные учеты проведены Ю. Б. Глазуновым.

В статье представлены результаты изучения роста лиственничных культур на протяжении 50-ти лет (с 1969 г.). Особенность этих насаждений состоит в том, что их создавали в различных лесорастительных условиях и разными способами. Данные исследования позволят дать оценку эффективности выращивания лиственницы в разных ценотических условиях.

Объекты исследований и методика

Для исследований выбраны лесные культуры лиственницы европейской ( Larix decidua Mill.), созданные во второй половине XIX в. в Московской и Владимирской областях. Исследования проводили на 3-х объектах:

-

1. Поречье (Московская обл.). Большинство посадок лиственницы здесь создано К. Ф. Тюр-мером в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Условия произрастания соответствуют типу леса ельник кисличный (тип лесорастительных условий С3). Культуры лиственницы создавали на хорошо дренированных участках. В настоящее время их возраст превысил 150 лет, а площадь составляет около 114 га.

-

2. Андреевское лесничество (Владимирская обл.). Культуры лиственницы, созданные К. Ф. Тюрмером в 1890-х гг., значительно моложе, чем в Поречье. В настоящее время площадь культур составляет около 72 га, условия произрастания соответствуют группе типов леса сосняк зеленомошный (тип лесорастительных условий А2–А3). Данные по Андреевскому лесничеству приведены в статье [9].

-

3. Никольская лесная дача (Московская обл.). В Никольской лесной даче создание лесных культур лиственницы европейской (судетской формы) лесничим Готгетреем, специально приглашенным

из Саксонии, началось в 1870-х гг. [12]. Условия произрастания здесь соответствуют типу леса сосняк черничный свежий (тип лесорастительных условий В2). Культуры лиственницы закладывали посадкой и посевом. На лесокультурную площадь одновременно вводили 3 хвойные породы: лиственницу европейскую судетской формы, сосну обыкновенную, ель европейскую. Следует отметить, что Никольская лесная дача – единственный и уникальный объект на территории Русской равнины, где культуры лиственницы европейской созданы посевом.

Лиственничные культуры в основном закладывали на вышедших из-под сельскохозяйственного использования землях посадкой 1- или 2-летних сеянцев вручную по сплошь обработанной почве или в плужные гребни. Семена лиственницы европейской судетской формы ( Larix decidua Mill.) для Никольской лесной дачи закупали у немецкой фирмы Генрих Келлер. К. Ф. Тюр-мер для формирования высокопроизводительных смешанных и сложных (по форме) древостоев, как правило, отдавал предпочтение смешанным культурам. Кроме лиственницы, в них вводили сосну ( Pinus silvestris L.) и ель ( Picea abies L.) местного происхождения. Густота посадки составляла в среднем 4,5 тыс. шт./га, в том числе лиственницы – 0,3–4,2 тыс. шт./га при долевом ее участии в общем числе посадочных мест от 6 до 50%. Лиственницу смешивали порядно и (или) в рядах с сосной и (или) елью. Расстояние между рядами изменялось от 1,5 до 3,0 м и между сеянцами в ряду – от 0,7 до 1,5 м. Встречаются культуры с междурядьями лиственницы шириной более 6 м, в которые высаживали сосну и ель.

Изучение лиственничных культур на постоянных пробных площадях (ППП) осуществлялось общепринятыми в лесоводстве и лесной таксации методами.

Результаты и обсуждение

В Поречье в первые годы после создания культур лиственница в смешении с сосной заметно уступала последней в росте. Показательна динамика роста древостоя на ППП 1Рд. Культуры на данном участке были созданы в 1860 г. посадкой по бывшему полю чистыми рядами в плужные гребни 2-летних сеянцев лиственницы и 1-летних – сосны. Первоначальная густота посадки составляла по 4,1 тыс. шт./га для каждой породы, всего – 8,2 тыс. шт./га. В возрасте 11 и 17 лет лиственница имела меньшие средние диаметр и высоту, чем сосна; в составе абсолютно преобладала сосна [4, 5]. В 1871, 1876, 1882 и 1890 гг. К. Ф. Тюрмер провел на данном участке интенсивные рубки ухода с целью создания лучших условий для роста культур. Выбирали усыхающие и ослабленные деревья обеих пород. После последнего ухода в 1890 г. общее число деревьев в насаждении составило 1 523 шт. /га [13].

В 65-летних культурах ситуация в корне изменилась. Лиственница стала сильно опережать сосну по высоте и диаметру и преобладать в составе [14]. В дальнейшем участие сосны неуклонно снижалось, и в настоящее время данная порода представлена единичными деревьями. Подобная картина наблюдается во всех культурах, созданных с участием сосны: в зрелом возрасте насаждений сосна сильно угнетается лиственницей, ее участие в составе становится незначительным.

В Поречье на ППП запас лиственницы в 146–156-летних насаждениях составлял 858– 1 471 м3/га, общий запас находился в пределах 993–1 508 м3/га (табл. 1).

Средняя высота лиственницы на ППП, возраст которой превысил 140 лет, составляла 44,8 м, при этом на некоторых пробных площадях она достигла 45,7 м. Самую высокую производительность в Поречье наблюдали в возрасте культур 130–150 лет [9] – в этом возрасте они достигли естественной спелости. На ППП наибольший запас лиственницы был равен 1 140 м3/га, а в целом по насаждениям – 1 265 м3/га. Ель образовывала второй ярус, запас которого изменялся от 28 до 197 м3/га и в среднем составлял 112 м3/га. Запас сохранившихся деревьев сосны не превышал 37 м3/га и в среднем равнялся 13 м3/га. Максимальный запас лиственницы был зафиксирован в возрасте 141 год на ППП 24П – 1 497 м3/га, при этом общий запас древостоя составил 1 543 м3/га.

Таблица 1. Таксационные характеристики лиственничных насаждений на постоянных пробных площадях в лесных культурах К.Ф. Тюрмера в Поречье

|

№ ППП год перечета |

Ярус |

Состав |

Биологический возраст, лет |

Средние |

Класс бонитета |

G, м2/га |

N, шт./га |

Полнота |

M, м3/га |

|

|

H, м |

D, см |

|||||||||

|

1Т 2014 |

1 |

10Л |

146 |

45,7 |

50,5 |

Iб |

58,3 |

291 |

1,1 |

1135 |

|

+Е |

146 |

37,8 |

40,7 |

Iа |

1,0 |

8 |

0,0 |

18 |

||

|

2 |

10Е |

146 |

23,9 |

23,7 |

III |

7,2 |

164 |

0,2 |

94 |

|

|

Итого |

64,5 |

484 |

1,3 |

1247 |

||||||

|

1 |

10Л |

146 |

42,4 |

54,7 |

Iб |

56,2 |

239 |

1,0 |

994 |

|

|

2Т |

+С |

146 |

37,2 |

42,5 |

Iа |

1,0 |

7 |

0,0 |

16 |

|

|

2014 |

2 |

9Е |

136-148 |

21,2 |

21,2 |

IV |

11,3 |

321 |

0,2 |

123 |

|

1 1 |

1С |

146 |

33,5 |

33,5 |

II |

0,7 |

8 |

0,0 |

10 |

|

|

Итого |

69,2 |

506 |

1,2 |

1142 |

||||||

|

3Т 2014 |

1 |

10Л |

146 |

44,6 |

62,7 |

Iб |

53,7 |

174 |

1,0 |

964 |

|

2 |

10Е |

53-137 |

21,2 |

20,4 |

III |

13,4 |

409 |

0,3 |

159 |

|

|

+С |

146 |

33,8 |

39,8 |

I |

0,4 |

3 |

0,0 |

6 |

||

|

Итого |

67,5 |

586 |

1,3 |

1129 |

||||||

|

4Т |

1 |

10Л |

153 |

45,4 |

56,8 |

Iб |

70,4 |

278 |

1,3 |

1310 |

|

2014 |

2 |

10Е |

92-154 |

17,0 |

16,0 |

IV |

7,0 |

349 |

0,2 |

69 |

|

Итого |

77,4 |

627 |

1,5 |

1379 |

||||||

|

5Т 2014 |

1 |

10Л |

124 |

41,6 |

44,7 |

Iб |

70,7 |

478 |

1,4 |

1374 |

|

ед. С |

124 |

36,0 |

35,0 |

Iа |

0,3 |

3 |

0,0 |

5 |

||

|

2 |

10Е |

н/д |

15,7 |

18,4 |

IV |

7,5 |

281 |

0,2 |

65 |

|

|

Итого |

78,5 |

762 |

1,6 |

1444 |

||||||

|

6Т 2014 |

1 |

10Л |

156 |

45,0 |

60,2 |

Iб |

47,8 |

168 |

0,9 |

870 |

|

+С |

156 |

40,6 |

44,2 |

Iа |

2,2 |

14 |

0,0 |

38 |

||

|

2 |

10Е |

120-153 |

25,5 |

28,5 |

III |

14,8 |

232 |

0,3 |

197 |

|

|

Итого |

64,8 |

446 |

1,2 |

1105 |

||||||

|

1Рд 2014 |

1 |

10Л+ |

155 |

45,5 |

61,1 |

Iб |

46,9 |

160 |

0,9 |

858 |

|

С |

154 |

41,3 |

43,2 |

Iб |

0,9 |

6 |

0,0 |

16 |

||

|

2 |

100Е |

н/д |

25,8 |

27,3 |

III |

11,0 |

188 |

0,2 |

120 |

|

|

Итого |

58,8 |

396 |

1,1 |

993 |

||||||

|

24П 2015 |

1 |

10Л |

151 |

44,9 |

60,6 |

Iб |

81,1 |

281 |

1,4 |

1471 |

|

ед. С |

151 |

36,7 |

43,9 |

Iа |

0,5 |

3 |

0,0 |

7 |

||

|

2 |

10Е |

92-151 |

14,6 |

17,5 |

V |

3,7 |

153 |

0,1 |

30 |

|

|

Итого |

85,3 |

437 |

1,5 |

1508 |

||||||

Примечание: H – высота; D – диаметр на высоте 1,3 м; G – площадь поперечных сечений стволов; N – число деревьев на 1 га; M – запас; н/д – нет данных.

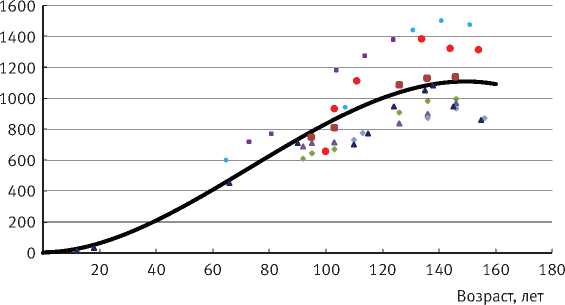

В возрасте насаждений более 150 лет на ППП наблюдается снижение запаса древесины лиственницы (рис. 1).

Изреживание древостоев обусловлено, главным образом, падением живых деревьев в результате ветровала: основная ветровая нагрузка приходится на лиственницу, которая заметно выше окружающих деревьев. Кроме того, падение лиственниц нередко приводит к «эффекту домино», когда падающее дерево увлекает за собой еще несколько деревьев. Наиболее интенсивное изреживание происходит на пробных площадях, расположенных на возвышенных участках: ППП 1Рд, ППП 6Т и ППП 4Т.

В лесных культурах Андреевского лесничества (Владимирская обл.), на песчаных и супесчаных почвах, насаждения лиственницы европейской также отличаются очень хорошим ростом, хотя и несколько уступают лиственничным культурам Поречья. На пробных площадях, заложенных в

Андреевском лесничестве, в возрасте культур 114 лет производительность лиственницы соответствовала Iб классу бонитета, наибольшие значения высоты – 40,1 м, диаметра – 42,2 см2, запаса – 977 м3/га (табл. 2).

О производительности лиственничных древостоев на дренированных легких и суглинистых почвах есть разные мнения. Нами выполнен сравнительный анализ производительности культур в разных условиях произрастания. Для приведения древостоев к сопоставимому возрасту использованы данные перечетов деревьев, выполненные в разные годы на ППП 1АЛ, 2АЛ и 3АЛ (2009 г.) в Андреевском лесничестве, на ППП 5Т (2004 г.), 4Т и 6Т (1971 г.) в Поречье. Возраст культур различался несущественно: на ППП 4Т и 6Т он равен 111 и 113 годам, на других четырех пробных площадях – 114 годам. В этом возрасте средние значения таксационных показателей лиственничных древостоев в Поречье следующие: высота – 39,7 м, диаметр – 42,7 см, объем ствола – 2,5 м3, запас стволовой древесины – 1 050 м3/га. По сравнению с ними 114-летние лиственничные культуры в Андреевском лесничестве существенно не отличались по высоте, но были меньше по диаметру на 6%, по объему ствола – на 9% и по запасу – на 12%.

Расчетный запас (М расч.)

Запас по ППП: ■ 1Т ♦ 2Т д 3Т • 4Т ■ 5Т • 6Т • 24П д 1Рд

Рис. 1. Зависимость запаса лиственницы от возраста древостоев на пробных площадях в лесных культурах К. Ф. Тюрмера в Поречье:

M = 3,02 . A2 – 0,011 . A2 . Ln(A) – 0,000588 . A3, R2 = 0,76, Fст = 187.

Для оценки потенциальной производительности лиственницы определены значения характеристик лидирующих деревьев. К ним отнесены наиболее крупные деревья, доля которых принята равной 10% общей численности деревьев на каждой пробной площади. Общее число включенных в анализ деревьев – 273, в том числе в Поречье – 149, в Андреевском лесничестве – 124. В Поречье средняя высота (H)

Таблица 2. Таксационная характеристика лесных культур с преобладанием в составе лиственницы европейской на пробных площадях Андреевского лесничествв в 2009 г.

|

№ ППП |

Площадь, |

Ярус |

Состав |

Происхож- |

Возраст, |

N, шт./га |

Средние |

G, м2/га |

M, м3/га |

||

|

га |

дение |

лет |

H, м |

D, см |

V, м3 |

||||||

|

1АЛ |

0,65 |

1 |

10Л |

и |

114 |

465 |

39,1 |

38,1 |

2,1 |

53,0 |

955 |

|

ед. С |

и |

114 |

3 |

34,4 |

41,9 |

2,0 |

0,4 |

6 |

|||

|

2 |

8Е |

и |

114 |

110 |

21,7 |

20,5 |

0,4 |

3,6 |

44 |

||

|

2Б |

е |

н/д |

10 |

33,0 |

31,9 |

1,1 |

0,8 |

11 |

|||

|

2АЛ |

0,71 |

1 |

10Л |

и |

114 |

390 |

40,1 |

42,2 |

2,5 |

54,5 |

977 |

|

3АЛ |

0,61 |

1 |

10Л |

и |

114 |

391 |

38,6 |

40,5 |

2,2 |

50,4 |

877 |

|

ед. С |

и |

114 |

8 |

34,1 |

39,0 |

1,7 |

1,0 |

14 |

|||

|

2 |

10Е |

и |

114 |

142 |

24,2 |

24,2 |

0,6 |

6,5 |

86 |

||

Список литературы Лесоводственный опыт выращивания культур лиственницы в центре Русской равнины

- Сукачев, В. Н. К теории развития лиственницы / В. Н. Сукачев // Лесное дело. - М.-Л.: Новая деревня, 1924. - С. 12-14.

- Тимофеев, В. П. Лесные культуры лиственницы / В. П. Тимофеев. - М.: Лесная пром-сть, 1977. - 216 с.

- Лиственница в Беларуси (литературный обзор) / Н. К. Крук, А. К. Пальченко, Е.И. Шараг, А. Д. Янушко - Минск, 2006. - 94 с.

- Рудзкий, А. Ф. Несколько материалов к статике лесных посевов, посадок и прореживаний (описание исследований в Порецкой даче графа Уварова) / А. Ф. Рудзкий // Лесной журнал. - 1872. - Вып. IV. - С. 36-48.

- Рудзкий, А.Ф. Исследования прироста в Порецкой даче / А.Ф. Рудзкий // Лесной журнал. - 1878. - Вып. X. - С. 543-572.

- Рубцов, М. В. Лесные культуры К. Ф. Тюрмера / М. В. Рубцов, М. Д. Мерзленко. - М.: ЦБНТИлесхоз: экспресс-инф. - Вып. 14. - 1975. - 42 с.

- Мерзленко, М. Д. Рукотворный лес К. Ф. Тюрмера / М. Д. Мерзленко. - М.: ВНИИЦлесрусурс, 1991. - 27 с.

- Мерзленко, М. Д. Интродукция лиственницы европейской в Поречье / М. Д. Мерзленко, А. А. Коженкова // Науч. тр. МГУЛ. - Вып. 275. - М.: МГУЛ, 1994. - С. 86-95.

- Рубцов, М. В. Лиственница европейская в центре Русской равнины / М. В. Рубцов, Ю. Б. Глазунов, Д. К. Николаев // Лесн. хоз-во. - 2011. - № 5. - С. 26-29.

- Мерзленко, М. Д. Опыт лесоводственного мониторинга в Никольской лесной даче / М. Д. Мерзленко, П. Г. Мельник. - М.: МГУЛ, 2015. - 112 с.

- Мельник, П. Г. Результаты интродукции лиственницы в северо-восточное Подмосковье / П. Г. Мельник, Н. Н. Карасев // Лесной вестник. - 2005. - № 2 (38). - С. 36-40.

- Сычев, Г. А. Описание Никольской лесной дачи / Г. А. Сычев // Лесопромышленный вестник. - 1906. - № 51. - С. 466-472; № 52. - С. 477-482.

- Тюрмер, К. Ф. Пятьдесят лет лесохозяйственной практики / К. Ф. Тюрмер. - М., 1891. - 186 с.

- Васильев, Я. Я. Насаждения европейской лиственницы в Поречье Уваровского района Московской области / Я. Я. Васильев // Тр. Ботанического ин-та им. Комарова. - 1950. - Серия VI. - Вып. 1. - С. 59-78.

- Турский, М. К. Устройство Никольской лесной дачи владения Товарищества Вознесенской Мануфактуры / М. К. Турский. - М., 1886. - 117 с.

- Frydl, J. Provenance plots with European larch (Larix decidua Mill.) of the IUFRO series 1958/59 at the age of 38 years in the Czech Republic (CR). Communicationes Inst. forestalis Bohemicae / J. Frydl, J. Sindelar // Vyzk. ustav lesniho hospodarstvi a myslivosti. - Jiloviste-Strnady. - 2003. - Vol. 20. - P. 5-36.

- Schober, R. Der Garenberger Lärchenprovenienzversuch. Eine biologisch-ertragskundliche Untersuchung und metodische Studie / R. Schober, H. J. Frölich. - Frankfurt a. M., 1967. - 208 s.

- Schober, R. Vom II. Internatioalen Lärchenprovenienzversuch: Ein Beitrag zur Lärchenherkunstrage. Schriftenreihe der Forstlichen Fakultat der Universitat Gottingen / R. Schober. - Frankfurt a. M., 1977. - 359 s.

- Szeligowski, H. The assessment of Polish provenances of European larch at an experimental plot in Rogow (Central Poland) / H. Szeligowski // Folia forest. pol. - Ser. A. - № 43. - Warsaw, 2001. - P. 53-68.

- Карасев, Н. Н. Повышение продуктивности лесов Подмосковья путём интродукции лиственницы: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук: 06.03.01 / Н. Н. Карасев. - М., 2009. - 21 с.

- Мельник, П. Г. Географическая изменчивость лиственницы в фазе приспевания / П. Г. Мельник, Н. Н. Карасев // Лесной вестник. - 2012. - № 1. - С. 60-73.

- Мерзленко, М. Д. Рост хвойных интродуцентов в западном Подмосковье / М. Д. Мерзленко, А. А. Коженкова, П. Г. Мельник // Вестник АГАУ. - 2017. - № 5 (151). - С. 87-90.

- Тимофеев, В. П. Лиственница в культуре / В. П. Тимофеев. - М.-Л.: Гослестехиздат, 1947. - 296 с.