"Лестница жизни": археология и иконография в Новом Иерусалиме XVII-XVIII вв

Автор: Беляев Л.А., Глазунова О.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Среди находок, сделанных при раскопках 2011-2012 гг. в Воскресенском монастыре на р. Истре (Новый Иерусалим), была обнаружена серия из 25 фрагментов, относящихся к изразцам с изображением на сюжет «Лестница возраста человека». Он никогда ранее не встречался на изразцах ни в России, ни, сколько известно, в Европе. В то же время этот сюжет очень распространен в нравоучительных гравюрах XVI и, особенно, XVII-XIX вв., в основном в протестантских странах.Среди русских гравированных и рисованных лубков (народных картинок) он также встречается. Анализ изображения позволяет видеть в изразцовой серии из Нового Иерусалима самостоятельную вариацию на тему этой притчи, составленную одним из европейских мастеров, работавших в монастыре с середины XVII до середины XVIII в. Изменение возрастной хронологии, введение дополнительных элементов симметрии и др. выявляют местное влияние.

Ауксология, изразцы, иконография возраста человека, европейские связи, вестернизация, новый иерусалим

Короткий адрес: https://sciup.org/143164058

IDR: 143164058

Текст научной статьи "Лестница жизни": археология и иконография в Новом Иерусалиме XVII-XVIII вв

В составе огромной коллекции стенных и печных изразцов, полученной при работах ИА РАН в Новом Иерусалиме в 2009–2016 гг. (см. предварительные публикации: Беляев, Глазунова, 2015. С. 147–154; Беляев, 2016. С. 400–417, там же библиография), немало необычных как по технологии изготовления, так и по изображенным сюжетам. Особое место занимают картинки эмблематического и аллегорического характера, рельефные изразцы с которыми начали делать в уже отстроенном монастыре, как считают, в первой трети XVIII в. Изготовителями видят наследников художников эпохи патриарха Никона и пленных шведских мастеров (Сергеенко, 1993. С. 52–70; Черненилова, 2016. С. 65–74). Важно отметить, что даже среди них сюжет, о котором пойдет речь в статье, резко выделяется: это аналог хорошо известных в XVI–XIX вв., сложных по составу назидательных гравюр «Возраст человека» (= «Лесница жизни», «Ступени http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.314-327

жизни»). Сколько нам известно, ни на русских, ни на европейских рельефных изразцах этот сюжет не встречается.

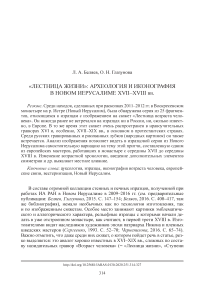

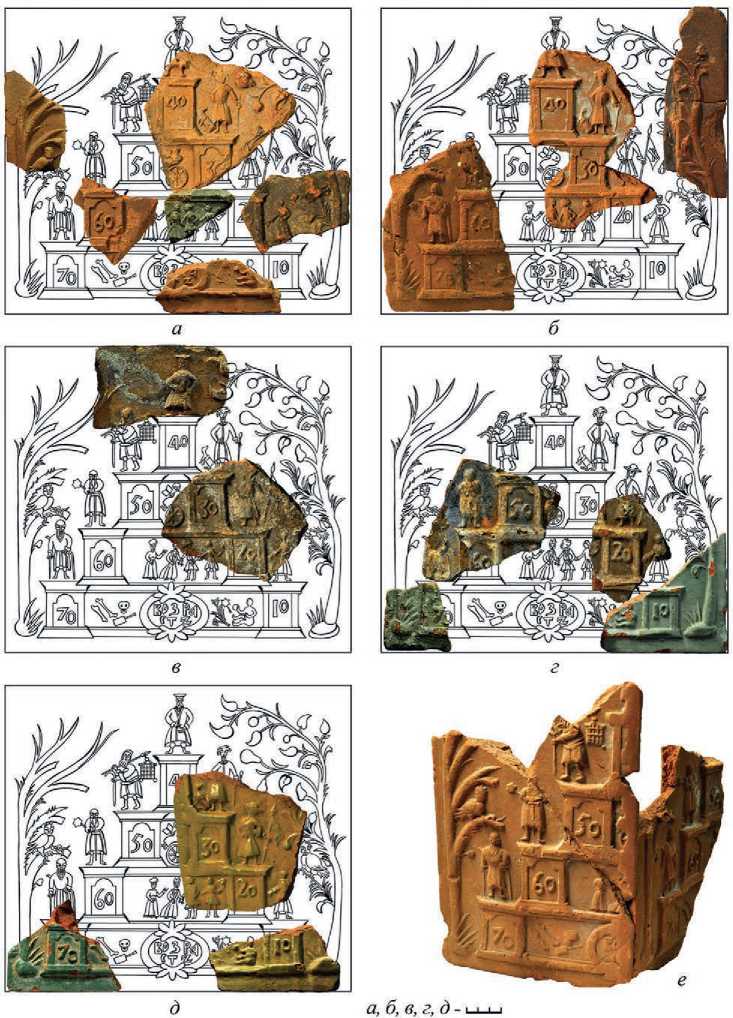

Фрагменты собраны при раскопках Новоиерусалимской экспедиции ИА РАН в 2011–2012 гг. (рис. 1). Всего находок 25, они сгруппированы в северной (жилой, бытовой и хозяйственной, не парадной) части монастырской территории, а именно: в зоне оранжереи XIX в. (здесь встречены экземпляры, покрытые сажей с тыльной стороны, то есть стоявшие в печи); возле керамического горна, работавшего в мастерских конца XVII – XVIII в. в зоне Солодовых палат (здесь преобладали бракованные фрагменты со вздувшейся поливой); вне стен, в засыпке северного склона Сионского холма (покрыты желто-зеленой поливой грязноватого оттенка – видимо, они были отбракованы из-за неудачного обжига, как это обычно случалось и с другими изразцами XVII–XVIII вв. с символическими сюжетами). До наших работ, во время реставрации 1980-х гг., часть такого изразца (рис. 2) попала в коллекцию музея Нового Иерусалима из кладки скита (Отходной пустыни) патриарха Никона, в которой их вторично использовали. Но фрагмент не позволял представить композицию в целом и был опубликован только в ходе исследований ИА РАН ( Черненилова , 2016. Рис. 16).

Изразцы этой группы технологически мало отличаются от общей массы произведенных в Новом Иерусалиме. Все они изготовлены из красножгущейся глины жирных сортов, с добавлением в тесто песка. Лицевые пластины оттиснуты в деревянной форме, что хорошо видно на боковых сторонах. Тыльная часть заглажена по сырой глине специальным инструментом, видимо деревянной лопаточкой или шпателем шириной 3,0 см. Румпа отступающая, примазана к лицевой пластине вручную (сохранились следы пальцев). Ангоб не применялся.

Большая часть изразцов не имеет поливы. Поливные фрагменты можно разделить по цвету на три группы: с желто-зеленой поливой грязноватого оттенка (2 экз.), с белыми элементами и синим фоном (3 экз.) и с бирюзовой поливой (2 экз.). Не исключено, что они происходят всего от трех изразцов: найденные фрагменты друг с другом не стыкуются, а их рисунок не образует наложений. Изразцы со следами сажи (3 экз.) поливы не имели (на угловом изразце сажа на «полной» части, на половинке же тыльная сторона чистая), видимо, в готовых печах стояли именно терракотовые неглазурованные изразцы.

Обсуждаемые изразцы крупнее обычных, что, возможно, связано с их назначением для определенной части печи: реконструируемая лицевая пластина имела высоту 25,0–26,5 см при ширине 30 см (то есть была немного вытянута по горизонтали). Той же высоты только изразцы с сюжетом «Врата любви», но они гораздо у же (22,0 см) и вытянуты по вертикали. Общую же массу «эмблематических серий» образуют квадратные пластины, чья сторона существенно короче: 18,5 х 18,5 см. Следует добавить, что изразцы оттиснуты не в одной, а по крайней мере, в двух схожих формах, различающихся деталями резьбы.

По собранным фрагментам композицию удается восстановить полностью, хотя и с небольшими лакунами (рис. 3). Почти все поле пластины заполняет фронтально развернутая пирамидально-ступенчатая структура, края которой образуют два марша лестницы, по три ступени с каждой стороны, ведущие к центральной верхней площадке. Считая с нею, ступеней семь (нумерологически важное число). Каждая площадка устроена как невысокий пьедестал, его фас

Рис. 1. Изразцы с сюжетом «Возраст». Начало XVIII в. (?). Новоиерусалимская экспедиция ИА РАН, 2011–2012 гг.

а ‒ д - основные фрагменты

Рис. 2. Рельефный поливной изразец из Отходной пустыни в Новом Иерусалиме. Верхняя часть композиции «Возраст». По: Черненилова , 2016. Илл. 16

обрамляет плоская рамка с неширокими краями – пилястрами и аркой, а край имеет короткие выступы – карнизы.

Свободная плоскость внутри пирамидальной структуры (то есть ниже пьедесталов и между ними) разделена по горизонтали на три поля соответственно ступеням-постаментам. В верхнем, самом маленьком поле очень схематично изображено Колесо Фортуны, на котором «сидит» человеческая фигурка с книгой в руках. В среднем, достаточно протяженном, помещен фриз, заполненный изображениями дам и кавалеров (его прототип – сцена свадьбы на одном из гравированных лубков XVIII в., см.: Ровинский , 1881. Кн. 3. С. 102–104. Атлас № 237, нижний угол слева). Посредине самого длинного нижнего поля помещен небольшой картуш (в него вписано слово «возрастъ», в две строки); слева от картуша Адамова голова и отдельные кости скелета, справа – сидящий в траве с цветами младенец, играющий с шаром (мыльным пузырем).

На каждом из семи постаментов – мужская фигура в подпоясанной, длинной (до колен и ниже) европейской одежде, в треуголке. Цифры на постаментах обозначают возраст фигур, проставленный арабскими цифрами по десяткам, от 10 до 70. Таким образом, средней (верхней) ступени отвечает цифра 40. Каждая фигура символизирует определенное возрастное состояние: ребячливость подростка; воинственность юноши; уверенность тридцатилетнего и спокойную взвешенность сорокалетнего мужчины. Затем человек движется по нисходящей, от одной ступени старости к другой. Возрастные состояния определяют очень скупо намеченные атрибуты: у двадцатилетнего юноши боевой стяг; у тридцатилетнего человека собака; у стариков палки и костыли. Несомненно, что к семи возрастам следует прибавить, по меньшей мере, еще

Рис. 3. Рельефный терракотовый изразец. Реконструкция композиции по находкам 2011–2012 гг. Рисунок Светланы Борзовой два, которые цифрами не обозначены и помещены вне лестницы: играющий младенец – это первые, самые ранние, годы жизни, а шар-пузырь в его руках – символ скоротечности и хрупкости; лежащие под лестницей кости указывают на последние, уже не размеренные десятилетиями, годы старости, соседствующей со смертью.

Лестницу с ее обитателями фланкируют своеобразные кулисы в виде деревьев. Справа – дерево в расцвете сил, с широкими листьями и условно изображенными плодами. Слева – сухое дерево без листьев, на ветвях которого сидит птица. Похожая, впрочем, дана и на цветущем дереве, вероятно, для симметрии, в ней можно видеть «птицу дня» или рассвета, противопоставленную «птице ночи» (правая сторона композиции представлена в находках хуже левой, возможно, «птица молодости» была только на одном из двух вариантов).

Ступени возраста также восходят справа и нисходят налево, против часовой стрелки. Это – одно из важных отличий, которые мастера Нового Иерусалима внесли в композицию западных гравюр на тот же сюжет, которые известны с 1540–1550-х гг. Их много, но систематического свода или хотя бы указателя пока, кажется, не существует (обсуждение генезиса и европейские аналоги см.: Беляев , 2018). В европейских «лестницах» сторона молодости – левая (от зрителя), а не правая. Здесь помещают, при наличии, цветущее дерево, и отсюда человек поднимается по ступеням. Соответственно, правая сторона – «сторона старости» с ее атрибутами (см.: Visser , 2017: https://beeldtaalblog.wordpress . com/page/5/). Это не случайный выбор: у европейских народов и лента времени, и строка письма разворачиваются по движению солнца и по вращению Земли, слева направо. Зеркальное нарушение этого базового правила объяснимо: мастер, видимо, резал форму по лицевой стороне рисунка, не перевернув его, – в результате при оттиске композиция вышла зеркально отраженной.

Но этим дело не ограничивается. Важно, что в качестве высшей ступени – ступени зрелости – избраны 40 лет. Во всех известных нам европейских примерах это неизменно 50 – середина столетия. Конечно, ни в XVI, ни в XVII в. юбилей не был реальной серединой и зенитом жизни – среднестатистический человек умирал гораздо ранее не только 100, но и 70 лет (в благополучной Голландии XVII в. средняя продолжительность жизни – 50 лет), так что помещать на вершину 50-летие – традиция умозрительная, идущая из глубин схоластики, но крайне устойчивая. Поэтому изменение маркировки верхней, осевой, ступени выглядит странным и, пожалуй, преднамеренным. Редукции и упрощения в схеме вызвали необходимость втиснуть сложный многофигурный сюжет в маленькое поле изразца, но это не кажется серьезным основанием менять один из важных нумерологических «ключей» композиции.

Обратимся к представлениям о возрастах в XVI–XVIII вв. В Европе они бытуют, по крайней мере, с античности, причем схемы узнаваемо представляют возрастные группы, используя деление на 3, 7, 9 и 10 возрастных периодов, часто соединяя эти цифры (у Солона 10 стадий по 7 лет каждая; у Гиппократа 7 стадий; классическая «семерка» и у Шекспира («Как вам это понравится»), где в пьесе из семи действий на сцене жизни люди-актеры играют 7 ролей: младенца, школяра, влюбленного, воина, благополучного средовика, стареющего скопидома и, наконец, впавшего в детство старца). Литература по истории вос- приятия возрастных групп в Европе огромна, ей посвящаются конгрессы (The Life cycle – 3rd Сongress of SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore): Zürich, 8–12 April 1987 г.; циклы конференций «Fundamentals of Medieval and Early Modern Сulture» и мн. др.) и специальные работы по иконографии возрастных аллегорий (благодарю А. В. Чернецова за указание на сводку материала позднего средневековья и Ренессанса: Marle, 1931. Р. 153–165).

В России пользовались аналогичными конструкциями, деля жизнь человека либо на периоды по 7 лет (при семи таких периодах человеческий век сводился к 49 годам с последующей старостью (см., напр., цитату из рукописи XVII в. «коло родства человеча» с описанием особенностей семи возрастов: Ровинский , 1881. Кн. 4. С. 552), либо на 7 периодов по 10 лет каждый (в результате век равнялся 70 годам), и гораздо реже – к 10 частям по 10 лет. Определения периодов могли изменяться в деталях, но в целом довольно устойчивы: младенец (новорожденный), юноша (отрок), «муж совершен», «средовек», «седовласый» и, наконец, «матерой», окончательно состарившийся человек (Там же).

Под «совершенным» подразумевали чаще не юбилейный возраст, а гораздо более молодой. Так, усопшие, восстав в день Страшного суда, должны вернуть облик тридцатилетних (вариант – свой возраст на день смерти, см.: Кабакова , 1995. С. 406). Далее шли тридцатипятилетние, как пятое звено в цепочке семи седмиц. И наконец, сорокалетние. Числительное 40, впитавшее древние представления о счете вообще и нумерологической магии в особенности, было ключевым в представлениях о полноте жизненного цикла (недаром оно единственное не имеет десятеричного окончания, тем самым выпадая из общей системы наименований десятков, хотя в прошлом существовали менее привычные нам «четыре десяте»). С о рок известно как денежная единица (связка из четырех десятков шкурок). Его использовали в условно-сакральном «счете» церковных округов – «с о роков» (куда входило не 40 престолов или храмов, а их произвольное количество, так же как «сорок сороков» Москвы, конечно, не насчитывали 1600 престолов – это просто аналоги полноты, целостности). Числовая магия исключительно отчетливо отражена в представлениях о сорокадневных странствиях души после смерти, в обряде поминок-сороковин (стоит отметить, что в нем иногда играла роль символическая лестница), в празднике Сорока мучеников и мн. др. ( Толстая , 2009. С. 165–169; 2012. С. 546; 315; викисловарь: http// ru.wiktionary.org/wiki//сорок#//русский).

Таким образом, для выделения более ранней, чем 50 прожитых лет, вершины жизненного цикла в Московии раннего Нового времени есть основания. Представления о времени расцвета колеблются здесь между 30 (и, как увидим, даже раньше) и 40, что отчетливо видно при анализе лубков. Например, лист начала XIX в. (иконографически явно более ранний) озаглавлен: «На оном театре равновесие жизни человеческой в 35 лет» (тут же дается более полное разъяснение: «Восхождение вверх и схождение вниз по лествице и по степеням человеческим и по седмицам», см.: Ровинский , 1881. Кн. 3. С. 106. Атлас № 739). Марши лестниц здесь разделены на 70 ступеней, возле которых расставлены вперемешку 11 мужских и женских фигур с очень подробными комментариями (европейские листы показывают в основном «возрасты» мужчины, реже – женщины или семейной пары, смешанных почти не бывает).

В явно связанном с этим изводом старообрядческом рисованном лубке середины XIX в. «Возрасты жизни человеческой» (ГИМ, сер. XIX в. Инв. № 29770, см.: Иткина , 1992. С. 100, 182; 183) ступени лестницы также размечены погод-но, но высшая включает, кроме 35-летия, еще 6 лет, предваряющие его, между 27-м и 34-м годами. В этой довольно путаной картинке один год пропущен (восходящая лестница кончается 27-м, 28-й не указан вовсе), а 34-й дан уже на нисходящем марше. Отметим, что 6 – тоже не чуждое символике число: 40 дней состоят, условно, из шести недель (в ряде случаев их так и называют). Человеческая жизнь здесь насчитывает как раз шесть десятков (точнее, 61 год), остальное – в воле Господа. Отражена ли здесь эмпирическая оценка человеческого века? Очевидно, нет. Скорее, перед нами еще один вариант условного деления, внесенный русским рисовальщиком в европейскую версию.

Представляется, что трактовки лестницы не как ступенчатой пирамиды, а как своего рода стремянки – русский, во всяком случае, восточнохристианский вклад в иконографию «возрастов». За это говорит композиционно-сюжетное родство с привычными и, часто, лубочными же лествицами: мытарствами души, горовосходными холмами и, глубже, с традиционными «лестницами» византийского извода, от миниатюр и икон на сюжет «Лествицы» Иоанна Синаита до ветхозаветной Лестницы видения Авраама ( Беляев , 2011. С. 72–84).

Всего 7 седмиц, то есть только 49 лет, показаны на прямой русской кальке с европейских гравюр XVII в., рисующих восхождение и нисхождение супружеской четы (ср., напр., офорт неизвестного нидерландского художника «Trap des ouderdoms», ок 1642–1665: http://collectie.boijmans.nl/nl/object/31496/Trap-des-ouderdoms/Anoniem ). Верхняя ступень здесь соответствует 28 годам, но в комментарии определена как средний возраст, а «муж совершенен и личною добротою и брадою украшен», 35-ти лет, помещен на первой нисходящей ступени ( Ровинский , 1881. Кн. 3. С. 104–106. Атлас № 738).

В самом, видимо, архаичном из лубков с «возрастами» показано 12 ступеней с соответствующими фигурами, внешне очень похожими друг на друга. Выделены возрасты в 1 и 2 года, затем следует сразу 10 лет, и далее по десятилетиям до 100. Высшая ступень, как во всех европейских изводах, – юбилей (Там же. Атлас № 237). Мы не ставим перед собой задачу ни выявить неизвестные изобразительные источники, ни сопоставить все известные западноевропейские листы с русскими (например, к ним давно пора привлечь итальянские версии: Bertarelli , 1923. Pl. 33, 35, 71; даже титульным изображением к третьему конгрессу SIEF (см. выше) была избрана гравюра с Лестницей жизни).

Поэтому вернемся к композиции на изразцах из Нового Иерусалима. Вписав многофигурный и сложный, с массой деталей, сюжет в имевшееся поле, художник отказался от подавляющего большинства присущих гравюрам с «возрастами» символов (от аллегорий возрастных свойств в виде животных осталась только собака, скачущая вокруг тридцатилетнего человека; знаки зодиака исчезли полностью). Остались избранные, атавистические элементы. Фланкирующие лестницу справа и слева деревья обычны в XVII в., но позже в европейских листах они быстро исчезают. С б о льшим упорством сохраняется сидящая на сухом дереве птица – атрибут старости (в исходных версиях это сова, символ мудрости, но и ночи, мрака, несчастья – да и просто старческой слепоты, так как

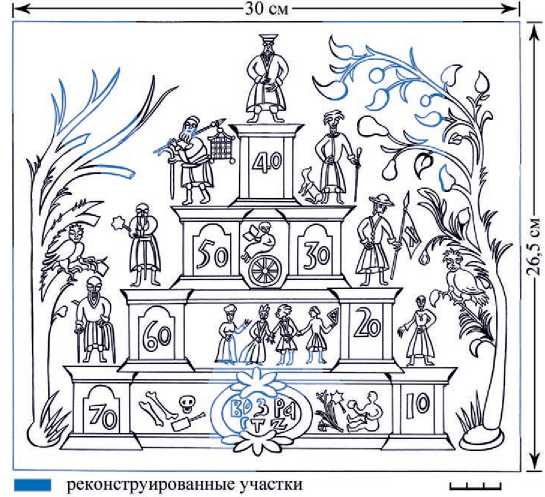

Рис. 4. Изразец «Возраст», фрагмент: изображение на ступени «50»

днем сова «слепнет»). Симметричная ей «птица радости» в Европе, как уже сказано, не встречается вообще, но для народной культуры типична общая тяга к бинарной симметрии и переосмысление сюжета: раз есть птица смерти, то нужна и птица жизни (примеры в русском крестьянском и городском искусстве многочисленны).

Не все атрибуты удалось полностью раскрыть. Так, неясно, что за предмет держит шестидесятилетнй персонаж – подобие жезла, увенчанного довольно крупной звездой. За спиной пятидесятилетнего (в данной схеме – стареющего) человека на длинном шесте (копье?) висит объект, похожий на клетку (способ переноски за спиной на шесте обычен для Европы и многократно отражен в живописи и графике) (рис. 4) Мы не нашли прямого аналога, но считаем возможным сопоставление с такими «дарами старости», как состоятельность, скупость, бережливость. В тексте на лубке первой половины XVIII в., изображающем ступени старости от 60 до 100 лет, читаем о 60-летних людях: «Сребролюбия же и скупости не лишатся, богатство свое детям оставити тщатся» ( Ровинский , 1881. Кн. 3. С. 109, со ссылкой на Атлас № 740). Атрибутами традиционно служили кошелек или сумка в руках или на поясе, но иногда и окованный сундук (например, в гравюре «Богач» из серии «Образы смерти» Гольбейна-младшего), достаточно схожий со схематично изображенной клеткой (возможно, стоит указать и на аллегорическое изображение кошелька-узелка, подвешенного к оружию, в гравюре Урса Грефа «Возвращение ландскнехта», 1519). Наконец, допустима связь с лубочными изображениями шутов, особенно восходящими к «портретам» Гоноса (1730–1740-е гг., имеет немецкий протограф), где он

Рис. 5. Сафтлевен К. Возрасты мужчины. Вторая-третья четверть XVII в. Университет Бирмингема, Великобритания изображен с клеткой на шесте, в которой сидит ворона. Площадной характер картинки и текста в стиле комедии дель арте уместен – осмеивание старости имело в европейской культуре прочную традицию (см., напр.: Old Age…, 2012). Не исключены какие-то аллюзии на слепоту и мрак (если в предмете за плечами видеть фонарь) с ложной мудростью (клетки с совами – один из ее символов) и т. д. Возможность трактовок широка, и мы будем благодарны коллегам за указание на точный прототип, буде он обнаружится.

Подведем некоторые итоги. Общий генезис композиции совершенно очевиден: это европейская гравюра назидательного содержания XVI–XIX вв. на достаточно распространенный сюжет Возрасты, или Ступени жизни (De Trap des ouderdoms, De Trap des Levens, das Lebenstreppe, the Steps of Life). При этом несомненного, прямого протографа пока ни в русской, ни в зарубежной изобразительной среде не обнаруживается, что подтвердил и признанный специалист в этой области О. М. Хромов (мы благодарим коллегу за консультацию). Сохранены только базовые элементы: пирамидальная конструкция, ступени-пьедесталы, два дерева-кулисы, избранные атрибуты и набор символов, свойственный композициям Memento mori и Vanitas. Целый ряд элементов (ларец/«клетка», две птицы вместо одной, Колесо Фортуны), не говоря уже о смене юбилея на сорокалетие – нововведения. В символике барокко, в том числе в графике, они хорошо известны сами по себе, но в «возрасты», похоже, введены впервые.

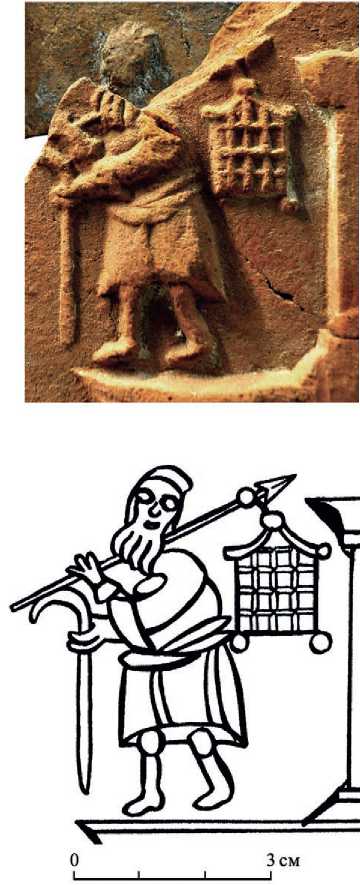

Таким образом, перед нами самостоятельно и уверенно упрощенный вариант общераспространенной схемы. Композиция по-своему совершенна, она приобрела лаконичность и ясность, отличающие ее от перегруженных (в основном) европейских «притч». Похожий по лаконизму вариант есть в живописи, это небольшое полотно голландского художника Корнелиса Сафтлевена (1607–1681) «Возрасты мужчины», где, кстати, использована исключительно схожая с новоиерусалимской манера подписывать пьедесталы арабскими цифрами (рис. 5).

Автор должен был владеть техникой пастиччо. Так, уже упоминавшийся фриз «свадьба» известен не только в «возрастах», но и в сюжетно близком «Зерцале грешного», где вообще много тех же мотивов (текущее и летящее время, взвешивание грехов и т. п.). Он хорошо ориентировался в графике, пользуясь как широко известными гравюрами XVII–XVIII вв., так и совсем ранними, восходящими к XVI в., или их позднейшими (нам неизвестными) дериватами.

Рано гадать, был это один из смутно известных нам шведских пленных (Ян Флегнер?; его соратник, некий Кристиан? – достоверность старых сведений явно нуждается в проверке, которая сейчас проводится). Но вне зависимости от авторства и истории создания композиции, встреченной в Новом Иерусалиме, она хронологически должна опережать известные нам на русской почве графические версии. Этот пример прямого переноса на русскую почву европейской модели позволяет увидеть еще один ручеек, просочившийся в Россию из безбрежного океана символов и аллегорий языка европейской культуры Нового времени.

Список литературы "Лестница жизни": археология и иконография в Новом Иерусалиме XVII-XVIII вв

- Беляев Л. А., 2011. Камень под головой и лестница в небо: археология, иконография, источник//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 2 (5). С. 72-84.

- Беляев Л. А., 2016. Археология Нового Иерусалима и францисканская идея в Центральной Европе XVII в.//От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI-XVIII вв.: мат-лы науч. конф./Отв. ред.: Л. А. Беляев, А. В. Юрасов. М.; Вологда: Древности Севера. С. 400-417.

- Беляев Л. А., 2018. Занимательная ауксология в России начала XVIII века: серия изразцов из Нового Иерусалима//Сборник к юбилею А. М. Лидова. М. (В печати.)

- Беляев Л. А., Глазунова О. Н., 2015. Маркёры Запада: новые элементы европейской художественной и технологической традиции в археологических материалах Ново-Иерусалимского монастыря//Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук/Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. C. 147-154.

- Иткина Е. И., 1992. Русский рисованный лубок конца XVIII -начала XX века: из собрания Государственного Исторического музея, Москва. М.: Русская книга. 256 с.

- Кабакова Г. И., 1995. Возраст//Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М.: Международные отношения. С. 405-407.

- Ровинский Д. А., 1881. Русские народные картинки. Кн. 3: Притчи и листы духовные. СПб.: Тип. Акад. наук. 750 с.

- Ровинский Д. А., 1881. Русские народные картинки. Кн. 4: Примечания и дополнения. СПб.: Тип. Акад. наук. 788 с.

- Сергеенко И. И., 1993. Об изразцах с «иероглифическими фигурами», эмблематами и о московском мастере Яне Флегнере//Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 5 Ч. I. М.: Гос. музей-заповедник «Коломенское». С. 52-70.

- Толстая С. М., 2009. Поминки//Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Под ред. Н. И. Толстого. Т. 4. М.: Международные отношения. С. 162-169.

- Толстая С. М., 2012. Траур//Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Под ред. Н. И. Толстого. Т. 5. М.: Международные отношения. С. 312-317.

- Толстая С. М., 2012. Число//Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Под ред. Н. И. Толстого. Т. 5. М.: Международные отношения. С. 544-547.

- Черненилова Л. М., 2016. Фонд изразцов Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим»: формирование и изучение//Керамические строительные материалы в России: технология и искусство Позднего Средневековья: материалы I и II Всерос. науч.-практ. конф. (Новый Иерусалим, 2014-2015): сб. ст. и тез./Ред. Л. А. Беляев. М.: Коллектор. C. 65-74.

- Bertarelli A., 1923. L'Imagerie populaire Italienne. Paris: Duchartre & Van Buggenhout, 105 pp.

- Marle R. van, 1931. Iconographie de l'art profane au moyen âge et à la Renaissance et la décoration des demeures. Vol. 1. La Haye: M. Nijhoff. 539 p.

- Old Age in the Middle Ages and the Renaissance. Interdisciplinary Approaches to a Neglected Topic/Ed. A.Classen. Berlin; N. Y.: Walter de Gruyter, 2012. 575 p.

- Visser W. Waarom het leven van links naar rechts gaat als je ouder wordt . Access mode: https://beeldtaalblog.wordpress.com/2017/05/02/waarom-het-leven-van-links-naar-rechts-gaat-als-je-ouder-wordt/. Access Date: 28.03.2018.