Летальные травмы головы в эпоху бронзы (новые методы изучения)

Автор: Медникова М. Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Современные методы радиологии и визуализации сегодня вносят существенный вклад в изучение смертельных ранений у представителей разных археологических культур. В эпоху бронзы самым грозным оружием стал боевой топор. Настоящая статья посвящена применению метода микротомографии в описании некоторых впервые найденных травм на черепах из Пепкинского коллективного захоронения (абашевская археологическая культура, Среднее Поволжье). Наши данные позволяют оценить некоторые последствия применения боевых топоров и их тип. Трехмерные виртуальные реконструкции несквозных повреждений свода черепа, причиненных боевыми топорами, позволяют определить форму ударного края, которая имеет диагностическую ценность. Одновременно производились эксперименты по использованию боевого топора абашевского типа. Получены отпечатки в пластике ударов под разными углами. После микротомографии сопоставлялись ЭО-виртуальные изображения ударного края оружия и травм черепа. Главный вывод данной работы заключается в констатации гибели пепкинских мужчин под ударами абашевских боевых топоров. Это означает существование возможного внутриплеменного конфликта в этой культурной общности.

Эпоха бронзы, абашевская культура, пепкинский курган, травмы черепа, микротомография, боевой топор, экспериментальная биоархеология

Короткий адрес: https://sciup.org/143171194

IDR: 143171194

Текст научной статьи Летальные травмы головы в эпоху бронзы (новые методы изучения)

В «археологическом» прошлом человечества очень часто встречаются проявления насилия. Изучая скелетные останки, поступающие из раскопок, палеопатологи и археологи могут оценить печальный опыт древних культур, в частности, описывая случаи боевых ранений и травм.

Всемирная организация здравоохранения разработала экологическую модель насилия, т. е. универсальную социальную шкалу, включающую военные действия как форму коллективного насилия. Эта шкала классифицирует эпизоды, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.327-338

возникающие между группами и нациями по причинам неравного доступа к власти, социального расслоения, контроля за ресурсами отдельной могущественной группы или быстрых демографических изменений ( Redfern , 2017. P. 6).

Термин «война» до сих пор применяется антропологами, социологами и культурологами с большими оговорками. Это целиком зависит от контекста событий. Обычно под войной понимают период открытого вооруженного конфликта между государствами и нациями, противостояние «до победного конца». Она отличается от других конфликтов, в которых конкурирующие стороны могут прибегать к оружию как к главному аргументу. Соответственно, война – это прерогатива государственных образований, она отлична по масштабам от столкновений между племенами и другими группами (Ibid. P. 7).

В арсеналах племенных конфликтов – засады, внезапные нападения и открытые вооруженные стычки. Специалистами исследованы основные факторы племенных противостояний: борьба за (личную) свободу, за доступ к ресурсам, при переходе к оседлости или под влиянием изменений окружающей среды (опять же влияющих на доступ к ресурсам) ( Ferguson , 2008).

Археологический источник служит основой информации об уровне насильственных действий в прошлом. Находки оружия позволяют понять способы ведения военных действий в разные эпохи. Параллельные исследования человеческих останков со следами травм способствуют пониманию губительных результатов применения такого оружия.

Биоархеологическое, т. е. контекстуальное, рассмотрение подобных случаев (артефактов и скелетных повреждений) все чаще подразумевает экспериментальный подход.

Ярким примером может служить недавняя реконструкция орудий, использовавшихся в кровавых столкновениях неолитическими земледельцами Европы ( Dyer, Fibiger , 2017). Травмы черепа, причиненные тупым предметом, часто фиксировались исследователями европейского неолита, что служило для антропологов мерилом социальной агрессии в ту эпоху. Вместе с тем связь этих повреждений с конкретным оружием до последнего времени выявлена не была. В недавней экспериментальной работе шотландских биоархеологов для реконструкции преисторических событий была использована синтетическая полиуретановая модель, названная «кожа-череп-мозг», т. е. наиболее соответствующая по своим биомеханическим характеристикам анатомическим особенностям головы человека. Также была изготовлена реплика деревянной палицы из Темзы (т. н. the Thames Beater, прямая датировка 4660 ± 50 BP – Beta-117088 (Ibid. P. 6)), с помощью которой были получены следы повреждений на синтетической модели. Экспериментальные «травмы» сравнивались с результатами изучения антропологической серии из раскопок археологического комплекса Аспарн-Шлетц в Австрии, где, согласно предположению палеопатологов, было применено сходное оружие ( Teschler-Nicola , 2012. P. 107). Эксперимент подтвердил, что травмы черепа причинялись деревянными дубинками, имевшими широкое распространение у населения культур линейно-ленточной керамики в континентальной и островной Европе.

В эпоху бронзы главным смертоносным оружием становится боевой топор. Предлагаемая публикация посвящена новым методическим аспектам в изучении результатов его применения. Эта работа стала возможной благодаря развитию в последние годы методов радиологии и трехмерной визуализации. В качестве примера мы использовали оригинальные данные микротомографического обследования уникальной антропологической коллекции из раскопок Пепкинско-го кургана, относимого к средневолжскому варианту абашевской культуры (Халиков и др., 1966).

Публикация полного описания всех травм пепкинских абашевцев, заново изученных при помощи микротомографии, еще предстоит. Однако сейчас мы фокусируем внимание на впервые обнаруженных несквозных краниальных повреждениях, изучение объемной формы которых позволяет определить форму применявшихся в вооруженном столкновении топоров. Одновременно была проведена серия экспериментов с получением отпечатков от боевого топора абашевского типа. Соотнесение трехмерных изображений может способствовать ответу на вопрос, кто был убийцей группы молодых мужчин абашевского племени около четырех тысяч лет назад.

Методы и материал

В данном исследовании образцы были подвергнуты сканированию на рентгеновском микротомографе HELISCAN («Системы микроскопии и анализа», Москва). Он позволяет получать единичную рентгеновскую проекцию образца (при ускоряющем напряжении от 20 до 160 кВ); круговую томографию образца (с пространственным разрешением до 0,8 мкм), а также спиральную томографию (с пространственным разрешением до 0,8 мкм); томографию по траектории «двойная спираль» (с пространственным разрешением до 0,8 мкм), по итеративной траектории (с пространственным разрешением до 0,8 мкм); выполнять непрерывную томографию образцов с соотношением длина/диаметр более 1:1 (до 8 см) и реконструкцию томографических данных по алгоритмам FBP и Multigrid с коррекцией сдвига образца и увеличения жесткости пучка, визуализацию 2D (виртуальных сечений) томографических данных.

В антропологической выборке из Пепкинского кургана присутствуют двенадцать черепов разной степени сохранности, в 1960-х гг. отреставрированных Г. В. Лебединской при помощи специальной мастики. Для удержания формы и состыковки изолированных фрагментов мастика часто наносилась на внешнюю и внутреннюю поверхности краниумов, прежде всего, поврежденных. Применение микротомографии позволило нам виртуально «очистить» эти поверхности и обнаружить незаметные под реставрационной мастикой дефекты. Большинство из ранее визуально определенных травм ( Медникова, Лебединская , 1999; Медникова , 2001) носит сквозной характер, т. е. имеют входное отверстие на поверхности и расширение со стороны эндокрана, что указывает на огромную силу воздействия применявшихся в боевом столкновении топоров. Однако благодаря микротомографии впервые удалось выявить последствия некоторых несквозных повреждений, описанию которых и будет посвящена данная конкретная работа.

На втором этапе исследовались трехмерные отпечатки ударного лезвия топора абашевского типа из раскопок Малокизильского селища (см.: Сальников ,

1954)1. Отпечатки были получены нами под разными углами в отверждающемся пластилине2, нагретом затем для сохранения формы до температуры свыше 110 °С. Пластина с отпечатками была подвергнута радиологическому сканированию, трехмерные искусственные «травмы» – процедуре сегментации.

На заключительном этапе исследования мы сравнивали последствия несквозных повреждений черепа и экспериментальные результаты. При работе с изображениями использовалась программа PerGeos3.

Результаты

Осмотр сквозных краниальных повреждений не дает возможности для детального определения формы оружия. Возможно, это связано с большим весом этих изделий. Определенный нами вес топора с Малокизильского селища (однотипного топорам самих пепкинских абашевцев, если судить по литейной форме, найденной в кургане) составил 953 грамма. Длина топора – 207 мм, высота лезвия – 50 мм, ширина ударного края – порядка 6 мм, в наиболее заостренной части лезвие достигает 0,3 мм.

Как уже отмечалось выше, подавляющее число травм черепа, полученных абашевскими мужчинами, захороненными коллективно в Пепкинском кургане, представляют собой сквозные отверстия. Тем не менее более детальное рассмотрение при помощи микротомографии выявляет последствия ранений, которые оказались более поверхностными. Подобное было возможным, когда жертва нападения пыталась сопротивляться, отпрянула, или удар пришелся по касательной. Но, по-видимому, даже «легкий» несквозной удар боевым топором, вследствие большой тяжести этого предмета, мог вызвать биомеханическую «волну» изменений в прилегающей толще костной ткани. Эти изменения сами по себе не были смертельными, но, по-видимому, именно их изучение может дать ответ о типе применявшегося оружия.

Индивидуум № 3 (череп № 76).

В ходе сражения многие пепкинские абашевцы испытали многочисленные удары, нацеленные в голову.

Так, судя по визуальным наблюдениям, у молодого мужчины под № 3 из коллективного захоронения в Пепкинском кургане «в центральной части левой теменной кости локализовано отверстие овальной формы (29 мм в длину, 11 мм в ширину). Наружный контур входного отверстия несколько уже внутреннего. От отверстия проходят сквозные трещины. На этой же теменной кости наблюдаются еще два дефекта. Незаживший импрессионный перелом наружной костной пластинки (длина – 15 мм, ширина – 6 мм) и удлиненное сквозное отверстие

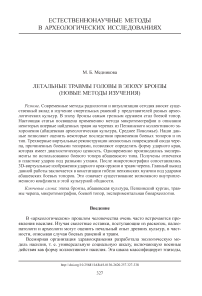

Рис. 1. Пепкинский курган. Результаты микротомографии черепа индивидуума № 3

а – виртуальная трехмерная реконструкция с поверхностным дефектом от боевого топора в задненижнем квадранте левой теменной кости; б – сквозные травмы от боевого топора (левая теменная кость); в центре стреловидного шва обнаружен еще один несквозной дефект, который пересекает обширная трещина; в – поверхностная и сквозные травмы от топора, фронтальная проекция; г – поверхностная травма с увеличением; д – виртуальный вертикальный срез через область сагиттального шва запечатлел форму лезвия боевого топора; в полость эндокрана отходят образовавшиеся при травматизации трещины в форме восьмерки (длина – 51 мм), внутренние края которого несколько расширены по сравнению с наружным контуром. От отверстия отходят три сквозные трещины. Таким образом, можно реконструировать 4 удара, по-видимому, топором, пришедшихся на левую теменную кость. Первый удар был скользящим, но три последующих способствовали образованию сквозных повреждений и целой сети разломов. Два последних удара слились воедино, образовав «восьмерку» (длина верхнего овала составляла примерно 26 мм, нижнего – 30 мм, верхняя ширина – 13 мм, нижняя – 16 мм). Скорее всего, удары нанесены одним и тем же орудием, но под разным углом, поэтому форма дефектов несколько отличается (Медникова, 2001. С. 194, 195). Также на правой теменной кости наблюдается обширное сквозное отверстие неправильной формы. Длина его – 87 мм, высота – 66 мм. Задний край и, возможно, участок нижнего контура повреждения, по-видимому, несут следы намеренного воздействия.

После микротомографического обследования внимание привлекает поверхностный дефект овальной формы в задненижнем квадранте левой теменной кости (рис. 1). Судя по всему, этот удар мог быть первым. Жертва стояла лицом к лицу с нападавшим, который бил справа в височную область, пыталась уклониться, но неизбежно была оглушена, обездвижена, могла упасть, после чего ее добивали другими ударами в голову. О серьезнейших последствиях даже несквозного удара боевым топором говорит виртуальный поперечный срез в верхней части свода черепа по линии стреловидного шва (рис. 1: д ): удар вызвал «волну» в толще свода черепа, спровоцировав серьезнейшие нарушения морфологической структуры, и образовал глубокие сквозные трещины, открытые в полость эндокрана. На этом виртуальном срезе хорошо видна форма заостренного ударного края топора, оставившего вертикальный след подтреугольной формы.

Индивидуум № 21 (череп 84).

В затылочной части свода черепа этого человека было ранее описано стреляное отверстие округлой формы, по-видимому, ставшее смертельным (Там же. С. 198).

Но теперь мы обнаружили при микротомографии результаты «легкого» удара в левую скуловую область, оставившую дефект подтреугольной формы (рис. 2: а ). Подвергшаяся воздействию костная ткань испытала «волновое» воздействие и частично запечатлела форму оружия нападения (рис. 2: б ). Итак, вновь можно воссоздать картину лобового столкновения и попытку отпрянувшей жертвы его избежать.

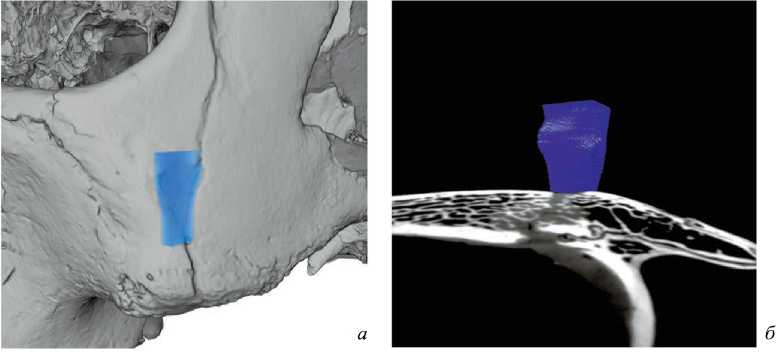

После томографии отвержденного пластилина нами была получена серия виртуальных 3D- и 2D-изображений «ударов» боевым топором абашевского типа, нанесенных под разными углами (рис. 3). Особого внимания заслуживают изображения, полученные в результате ударов под углом 90° и 45°, по разным осям. Как можно убедиться, форма травмы на черепе № 76 (рис. 1: д ) больше всего соответствует последствиям от удара топора абашевского типа под углом 45° (рис. 3: в ).

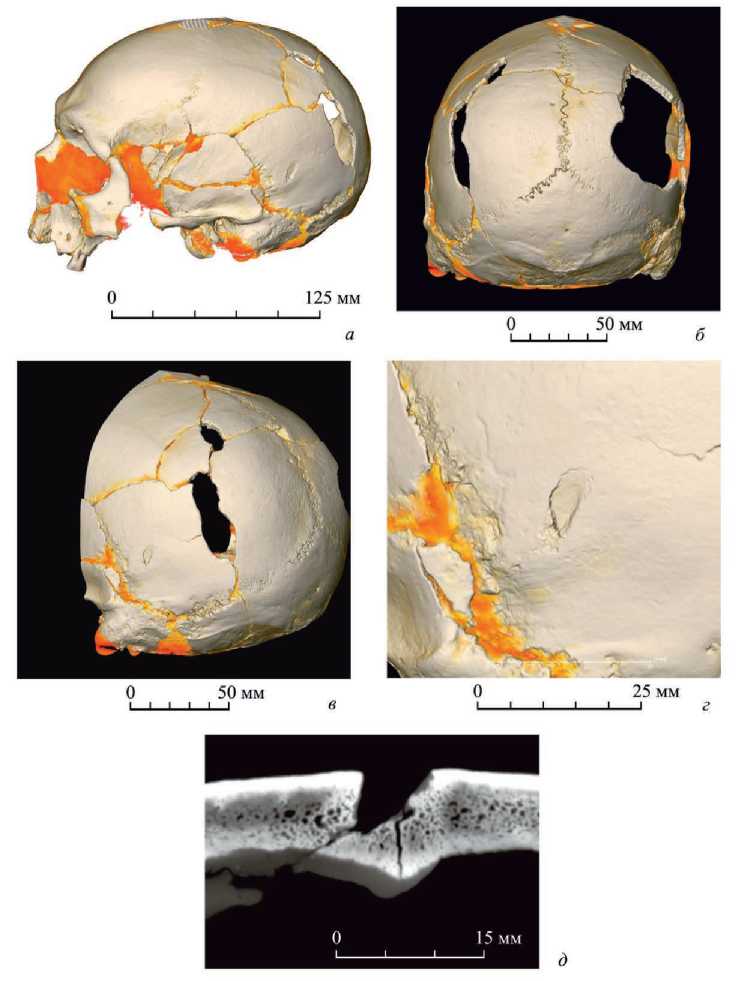

Рис. 2. Пепкинский курган.

Результаты микротомографии черепа индивидуума № 21

а – поверхностная травма в левой скуловой области; б – область вхождения краешка лезвия боевого топора

Рис. 3. Результаты экспериментов с топорами: трехмерная цифровая модель куска пластика (отвержденного пластилина) со следами экспериментальных ударов абашевским топором ( а ); виртуальные вертикальные срезы области удара (отмечены цветными треугольниками) под углом 90º ( б ) и 45º ( в ) к поверхности

Обсуждение

Применение недеструктивных (радиологических) методов помогает объективно подходить к оценке травм в биоархеологии. Современные подходы позволяют предложить новое прочтение давно ставших хрестоматийными материалов из раскопок Пепкинского кургана.

Уже первыми исследователями было высказано предположение, что похороненные в коллективном погребении мужчины были убиты одновременно, попав в засаду или во время ночлега. «Врагам первоначально удалось одержать победу, и они почти у всех убитых отрубили головы. Но торжество победителей было недолгим – подоспевшие соплеменники убитых сумели отбить тела погибших» ( Халиков и др. , 1966. С. 17). Человеческие останки со следами летальных травм и декапитаций, найденные при раскопках Пепкинского кургана, курганов 5 и 9 Абашевского могильника, кургана 2 у деревни Бишево-Катергино интерпретировались как свидетельство враждебных отношений абашевцев с другими племенами Среднего Поволжья в эпоху бронзы (Там же. С. 18, 19).

Но кто были враги средневолжских абашевцев? Ответить на этот вопрос можно, установив тип топоров, которые использовались нападавшими.

Собственно абашевские топоры определяются как узковислообушные, гра-цильные с дуговидным абрисом, широким изогнутым клинком, сильно скошенной верхней гранью обуха, четким перегибом в профиле, отделяющим обушную часть от клинка ( Дегтярева , 1999. С. 29).

Они заметно отличаются от фатьяновских, специфическим признаком которых является овальное сечение клина, так как этот топор не имеет граней. В свою очередь, клин ямного топора был граненый, а в сечении прямоугольный ( Кузьмина , 2003. С.95). Добавим, что у абашевских топоров был более тонкий и заостренный ударный конец (Там же. С. 101. Рис. 4), по сравнению с относительно закругленными лезвиями фатьяновских или ямных топоров. Понятно, что следы от ударов такими топорами должны были отличаться по форме.

В этой связи нельзя не отметить идентичность последствий травмы на черепе индивидуума № 3 из Пепкинского кургана полученным в ходе эксперимента слепкам при «ударе» абашевским топором под углом 45°.

Таким образом, результаты нашей работы с большей вероятностью свидетельствуют не о межплеменном конфликте, а о сложной ситуации внутри одной культурной группы.

Предпринятое недавно изотопное исследование прижизненной мобильности пепкинских абашевцев позволило обрисовать очень широкий «домашний ландшафт» этой группы средневолжского населения ( Медникова , 2018). Собственно, при анализе соотношения изотопов стронция удалось выяснить, что эти люди – «неместные» для территории Горно-Марийского района, где они были похоронены. Примерно до 10 лет они, будучи практически ровесниками, жили в местности с существенно более низкими изотопными сигналами, соответствующими более западному ареалу проживания абашевцев в бассейне Оки. Однако последние годы жизни, т. е. отрочество и юность большинство из них прожили в геохимических условиях Среднего Поволжья, для которых характерны очень высокие изотопные сигналы.

В этой группе выделяются два молодых человека, по-видимому, выросшие отдельно от остальных (№ 12 и 5). Про одного из них, индивидуума № 12, удалось получить данные, свидетельствующие о стабильной геохимической обстановке на протяжении всей его жизни, а значит, об относительной «оседлости» этого человека. Похожий изотопный сигнал встречен при анализе контрольного образца из урочища Бардицы (на противоположном берегу Волги). Впрочем, дополнительное исследование контрольных образцов, характеризующих окружающую среду на месте раскопок Н. А. Кренке в Подмосковье ( Кренке , 2014), позволило нам получить аналогичные изотопные сигналы, что может также указывать на западное происхождение этих индивидуумов.

С другой стороны, двадцатилетний кузнец-литейщик из Пепкинского кургана после детства в кругу товарищей или родственников юные годы провел в геохимических условиях, соответствующих степным районам Южного Урала. Здесь нельзя не вспомнить результаты исследования Е. Н. Черных ( Черных , 1970. С. 154) о происхождении металла некоторых изделий, найденных в Пеп-кинском кургане, из Таш-Казганского месторождения меди.

Возвращаясь к теме насильственной гибели пепкинских абашевцев, отметим, что прижизненные перемещения на сотни километров на протяжении очень ограниченного временного отрезка могут указывать на кризисную ситуацию, на которую выпало время жизни этих людей, погибших очень молодыми. В глобальном смысле это могло быть связано с резким изменением климата, спровоцировавшим миграцию абашевского населения через территории Брянской, Московской, Ярославской областей ( Кренке , 2014; Луньков , Энговатова , 2003; Мимоход , 2018).

Кризис порождает конкурентные отношения, в том числе в однокультурной среде. Возможно, пепкинские абашевцы на протяжении нескольких лет заняли стратегическую позицию в горах Марий Эл, контролируя важные пути с запада на восток, к рудным месторождениям. В борьбе за ресурсы внутриплеменные конфликты могли обостриться.

Заключение

Исследование антропологической коллекции из Пепкинского кургана аба-шевской культуры эпохи средней бронзы методом микротомографии позволило выявить и описать новые последствия несквозных краниальных повреждений, причиненных боевыми топорами. Применение современных методов трехмерной и двухмерной визуализации предоставило возможность определить форму ударного края применявшегося оружия. Параллельно были произведены эксперименты, связанные с получением отпечатков узковислообушного топора абашевского типа. Производилось сопоставление виртуальных цифровых копий травм черепа и экспериментальных повреждений. Результаты данной работы свидетельствуют о высокой вероятности гибели группы молодых мужчин из Пепкинского кургана под ударами абашевских топоров. Применение новых методов анализа позволяет уточнить интерпретацию этого археологического памятника и выдвинуть предположение о возможности конфликтной ситуации внутри абашевского социума.

Список литературы Летальные травмы головы в эпоху бронзы (новые методы изучения)

- Дегтярева А. Д., 1999. Металл Кондрашкинского кургана эпохи бронзы // ВААЭ. № 2. C. 30-38.

- Кренке Н. А., 2014. Абашевская находка в долине Москвы-реки // АП. Вып. 10 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 29-35.

- Кузьмина О. В., 2003. К вопросу о происхождении бронзовых топоров абашевского типа // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: мат. междунар. науч. конф. (Чебоксары, 26-30 мая 2003 г.) / Ред. О. В. Кузьмина. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук. С. 92-103.

- Луньков В. Ю., Энговатова А. В., 2003. Курганный могильник Орлово 1 (абашевская культура в Волго-Окском междуречье) // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: Мат. междунар. науч. конф. (Чебоксары, 26-30 мая 2003 г.) / Ред. О. В. Кузьмина. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук. С. 193-197.

- Медникова М. Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Научный мир. 304 с.

- Медникова М. Б., 2018. Как стать кузнецом? О мобильности абашевского населения по материалам Пепкинского кургана эпохи средней бронзы // КСИА. Вып. 253. С. 378-389.

- Медникова М. Б., Лебединская Г. В., 1999. Пепкинский курган: данные антропологии к реконструкции погребений // Погребальный обряд: Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений / Отв. ред. В. И. Гуляев и др. М.: Восточная литература. С. 200-216.

- Мимоход Р. А., 2018. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н. э. // РА. № 2. С. 33-48.

- Сальников К. В., 1954. Абашевская культура на Южном Урале // СА. Вып. XXI. С. 52-94.

- Халиков А. Х., Лебединская Г. В., Герасимова М. М., 1966. Пепкинский курган (Абашевский человек). Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 48 с.

- Черных Е. Н., 1970. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М.: Наука. 180 с.

- Dyer M., Fibiger L., 2017. Understanding blunt force trauma and violence in Neolithic Europe: The first experiments using a skin-skull-brain model and the Thames Beater // Antiquity. Vol. 91. Iss. 360. P. 1515-1528.

- Ferguson C. J., 2008. An evolutionary approach to understanding violent antisocial behavior: diagnostic implications for a dual process etiology // Journal of Forensic Psychology Practice.Vol. 8. Iss. 4. P. 321-343.

- Redfern R. C., 2017. Injury and trauma in bioarchaeology. Interpreting violence in past lives. Cambridge: Cambridge university press. 329 p.

- Teschler-Nicola M., 2012. The Early Neolithic site Asparn/Schletz (Lower Austria): anthropological evidence of interpersonal violence // Stick, Stones, and Broken Bones: Neolithic Violence in a European Perspective / Eds.: R. Schulting, L. Fibiger. Oxford: Oxford University Press. P. 101-120.