Летальный случай цереброспинального менингита, вызванного бледной трепонемой

Автор: Маслякова Г.Н., Колоколов О.В., Лукина Е.В., Колоколова А.М., Абрамова Т.П., Моисеев А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен разбор клинического случая — история заболевания молодого мужчины, причиной смерти которого явился сифилитический генерализованный цереброспинальный менингит. Описаны результаты аутопсии и гистологического исследования. Обсуждается возможность применения магнитно-резонансной томографии для прижизненной верификации формы нейросифилиса.

Аутопсия, гистологическое исследование, магнитно-резонансная томография, менингит, нейросифилис

Короткий адрес: https://sciup.org/14917564

IDR: 14917564

Текст научной статьи Летальный случай цереброспинального менингита, вызванного бледной трепонемой

-

1Н ейросифилис (НС), как в России, так и за рубежом, по-прежнему остаётся значимой медико-социальной проблемой, выражающейся в преимущественном поражении лиц трудоспособного возраста. Современная эпидемиологическая ситуация в России характеризуется высоким уровнем заболеваемости сифилисом, которая в 2010 г. составила 60,2: 100 000 населения, что в 4,5 раза меньше, нежели на пике эпидемии сифилиса в 1997 г. (277,6: 100 000), но в 8,5 раз больше по сравнению с доэпидемическим уровнем (7,1: 100 000) [1, 2].

Большинство клиницистов описывают патомор-фоз сифилиса, развившегося под влиянием лечения пенициллином и других факторов [3, 4]. Изменение структуры заболеваемости НС заключается в уменьшении случаев паренхиматозного и увеличении доли мезенхимального НС.

Смертность от сифилиса в настоящее время во всем мире сведена до минимума. По данным отечественной литературы, в течение XX столетия регистрация сифилиса при патологоанатомических исследованиях снизилась с 5% в 20-х гг до 0,8% в 30-50-х гг и 0,008% в 70-80-х гг По данным аутопсий, уровень регистрации случаев спинной сухотки, сифилитических менингоэнцефалитов и менингоми-елитов, гумм мозга, костей и внутренних органов резко уменьшился [5, 6]. В современной отечественной литературе приводятся единичные подробные описания гистологических исследований при позднем НС [7]. Вследствие эпидемии сифилиса в начале XXI столетия увеличилась частота обнаружения сифилиса при аутопсии (до 1,08%), однако, как правило, сифилис являлся сопутствующим заболеванием и не служил непосредственной причиной смерти [6].

Известно, что внедрение бледной трепонемы (БТ) в оболочки мозга может привести к развитию вторичного серозного цереброспинального менингита. Клинически сифилитическое поражение оболочек мозга в настоящее время обычно протекает как церебральный базальный менингит, затрагивающий главным образом мозговые оболочки в области хиазмы и распространяющийся на корешки спинномозговых и черепных нервов. На ранних стадиях сифилиса могут встречаться острые формы, при поздних формах течение сифилиса приобретает подострый или хронический характер. Тяжесть течения сифилитического менингита варьирует значительно: от асимптомных до тяжелых форм с летальным исходом, последние в настоящее время встречаются крайне редко [8].

В связи с изменением клинической картины и характера течения заболевания, большим числом асимптомных и стертых форм НС увеличивается частота диагностических ошибок, что приводит к несвоевременному выявлению и неадекватному лечению больных.

Возможность достоверно диагностировать поражение нервной системы при жизни больных сифилисом впервые описал P. Ravaut (1903), что стало доступным благодаря внедрению во врачебную практику люмбальной пункции с исследованием цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Современная диагностика НС требует наличия трёх критериев: воспалительных изменений в ЦСЖ (лимфоцитарный плеоцитоз более 5 клеток в 1 мм3, гиперпротеино-рахия более 0,4 г/л, повышение содержания IgG и IgA) и положительных нетрепонемных и трепонемных тестов с ЦСЖ в сочетании с положительными трепонемными и нетрепонемными серологическими реакциями [1, 4]. Однако известно, что у пациентов с патологическими изменениями ликвора возможно транзиторное проникновение БТ в нервную систему без манифестации нейросифилиса и, наоборот, при нейросифилисе с клиническими симптомами может не выявляться никакой патологии ЦСЖ [4, 9]. С введением в медицинскую практику магнитно-резонансной томографии (МРТ) в современной литературе активно обсуждаются вопросы нейровизуализации при НС [10-12]. При помощи МРТ в сочетании с дуплексным сканированием церебральных сосудов и другими современными методами нейровизуализации возможно решение проблем дифференциальной диагностики НС с другими заболеваниями нервной системы [10, 12]. Кроме того, методы визуализации при сифилисе позволяют уточнить характер и распространенность поражения нервной системы [4, 13-15]. Однако, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в диагностике и лечении сифилиса, это заболевание до сих пор остаётся одним из наиболее тяжёлых, способных не только вызвать стойкие органические дефекты, но и стать причиной смерти больных.

Далее приводим разбор клинического случая. Больной 28 лет поступил в нейрохирургическое отделение с жалобами на головную боль, головокружение, тошноту и рвоту, которые сам больной и его родственники связали с бытовой травмой (падением). Известно, что за 2 недели до госпитализации без видимых причин стала беспокоить боль в поясничной области, иррадиирущая в обе ноги. По данным анамнеза ранее у пациента имели место судорожные припадки, провоцируемые приемом алкоголя. В детстве он состоял на диспансерном учёте по поводу гидроцефалии, вегетативно-сосудистой дистонии по гипертоническому типу.

При поступлении в стационар в клинической картине доминировал менингеальный синдром в виде ригидности мышц затылка, положительного симптома Кернига под углом 110º с обеих сторон. Сознание больного было ясным, контакт сохранен, ориентирован в месте, времени и собственной личности. Отмечалась легкая девиация кончика языка вправо. Парезы конечностей отсутствовали, выявлялась анизорефлексия сухожильных и периостальных рефлексов ног: коленные рефлексы преобладали спра- ва, правый ахиллов рефлекс имел клониформный характер. Выявлен положительный симптом Ласега под углом 50º с двух сторон. Пальпация и перкуссия позвонково-двигательных сегментов во всех отделах безболезненна. При осмотре офтальмологом выявлена ангиопатия сетчатки, оториноларингологом патологии не обнаружено.

Для уточнения характера поражения нервной системы выполнена люмбальная пункция, при которой получена жидкость, окрашенная свежей кровью, под давлением 210 мм H2O. В общем анализе ликвора уровень белка составил 1,0 г/л; р. Панди — 3+, р. Нонне — Апельта — 3+; обнаружено 88 лимфоцитов и 2 нейтрофила в 1 мм3, уровень глюкозы — 3,5 ммоль/л. На основании клинической картины заболевания и результата исследования ликвора диагноз дифференцировали между субарахноидальным кровоизлиянием и серозным менингитом.

При скриниговом серологическом исследовании на сифилис микрореакция преципитации (МРП) оказалась позитивной (3+). Удалось установить, что за 1 год до госпитализации больной получал лечение по поводу сифилиса, но форму заболевания и характер противосифилитической терапии уточнить не удалось. Диагноз сифилиса был верифицирован результатами реакции связывания комплемента (РСК) с кардиолипиновым (2+; титр 1:40) и трепонемным (2+; титр 1:40) антигенами, иимуноферментного анализа (ИФА) (КП — 14,2), и реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (4+). Исследование ЦСЖ на сифилис не проводилось, поскольку от повторной люмбальной пункции пациент отказался. В связи со сложностями дифференциальной диагностики больному была выполнена МРТ головы и пояснично-крестцового отдела позвоночника.

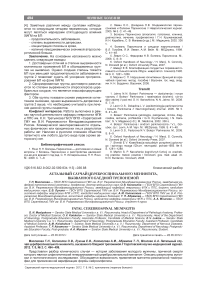

По данным МРТ очаговых и диффузных изменений в веществе головного мозга не обнаружено. От твёрдой мозговой оболочки в лобно-теменной области получен гиперинтенсивный сигнал по Т1 ВИ. Сигнал от мозолистого тела — гиперинтенсивный по Т1 ВИ и гипоинтенсивный по Т2 ВИ. На уровне подкорковых ядер и, в меньшей степени в суправентрикулярном белом веществе, обоих больших полушарий отмечено расширение периваскулярных пространств Вирхова — Робина вокруг перфорирующих артерий головного мозга. Обнаружено расширение III желудочка (до 0,7 см), IV желудочка, базальных цистерн, субарахноидальных пространств конвекситальной поверхности головного мозга. Борозды коры головного мозга незначительно углублены, преимущественно в лобно-теменных долях. Миндалины мозжечка — на уровне большого затылочного отверстия. Супраселлярная цистерна пролабирует в турецкое седло, ткань гипофиза имеет обычный сигнал (рис. 1).

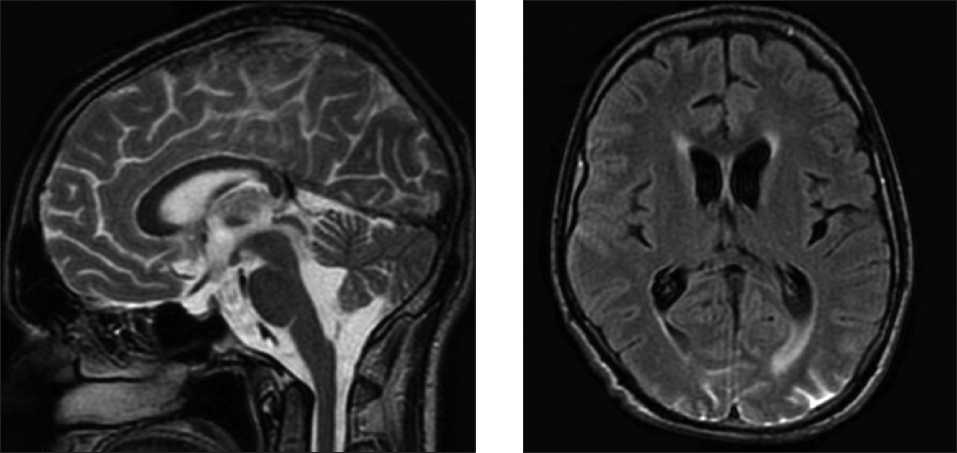

Отмечено неоднородное снижение интенсивности MP-сигнала на Т2 и Stir от нижних отделов дурального мешка с уровня середины позвонка L5, деформация корешков внутри субарахноидального пространства, утолщение оболочек спинного мозга, неоднородность структуры субарахноидального пространства. Спинальное субарахноидальное пространство проходимо. Conus medullaris на уровне тела позвонка L1 не смещен, не деформирован, интенсивность сигнала от него не изменена. Паравертебральные мягкие ткани не изменены. Сагиттальный размер позвоночного канала на уровне L 4 -1,8 см. В позвонково-двигательных сегментах (ПДС) поясничного отдела позвоночника выявлены признаки дегенеративно-дистрофических изменений. На уровне ПДС L5-S1 обнаружена задняя диффузная протрузия межпозвонкового диска, выступающая в просвет позвоночного канала на 0,4 см, минимально компре-мирующая переднюю поверхность дурального мешка (рис. 2).

На основании изложенного консилиум с участием нейрохирурга, невролога и дерматовенеролога диагностировал у больного нейросифилис с симптомами в форме генерализованного цереброспинального менингита. Назначена противосифилитическая терапия в соответствии с приказом Минздрава РФ от 30.07.2001 г. № 291, а также нейропротективное лечение

При МРТ, выполненной спустя 8 дней, обнаружено утолщение оболочек спинного мозга и нервных корешков, в большей степени выраженное на уровне тела позвонка L1 и на уровне ПДС L5-S1. На уровне тела позвонка L1 отмечено формирование узлового объемного образования диаметром до 0,5 см. На уровне ПДС L5-S1 в левых отделах канала визуали-

Рис. 1. Больной 28 лет. МРТ головы. Нейросифилис, генерализованный цереброспинальный менингит

Рис. 2. Больной 28 лет. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нейросифилис, генерализованный цереброспинальный менингит

зировано объемное образование размерами 1,2×1,3 см (в аксиальной плоскости), суживающее просвет канала, распространяющееся в терминальные его отделы с признаками полной обтурации. MP-сигнал от вещества спинного мозга на видимом протяжении не изменен. После введения контрастного вещества определяется патологическое повышение MP-сигнала от описанных объемных образований, оболочек мозга и корешков на всем видимом протяжении. Таким образом, по данным МРТ обнаружено формирование гуммозных узловых образований на фоне специфического лептоменингита.

В результате проведенной терапии ликвор был санирован (уровень клеток снизился до нормы: 3 клетки в 1 мкл; уровень белка до 0,9 г/л), а также отмечен регресс неврологической симптоматики в виде значительного уменьшения выраженности менингеального синдрома (исчезновение ригидности мышц шеи и затылка, симптом Кернига под углом 150º с обеих сторон) и купирования корешкового болевого синдрома (симптом Ласега отрицателен). При исследовании ЦСЖ антитела к БТ методами РСК, ИФА и РПГА не обнаружены.

По завершении курса противосифилитической терапии повторно (спустя 16 дней) была выполнена МРТ головы. При сравнении с предыдущим исследованием отмечено нарастание гидроцефалии, что проявлялось расширением мостомозжечковых цистерн с обеих сторон и предмостовой цистерны от 1,7 до 2,0 см.

После стабилизации состояния больной был выписан с рекомендациями повторить курс противо-сифилитической терапии. В течение последующих семи дней состояние больного оставалось стабильным, а затем без видимой причины резко ухудшилось, появились жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, нарушение мимики, слабость в конечностях, в связи с этим в экстренном порядке он был повторно госпитализирован в неврологическое отделение.

На момент госпитализации состояние больного было средней тяжести. Он был в сознании, контактен, правильно ориентирован в месте, времени и собственной личности. Температура тела 36,6ºС. Видимой соматической патологии выявлено не было. В неврологическом статусе отмечено поражение черепно-мозговых нервов (парез левого отводящего нерва, диплопия при взгляде влево, сходящийся страбизм за счет левого глазного яблока, грубый периферический парез мимической мускулатуры справа, девиация кончика языка влево, дизартрия). Мышечная сила в конечностях сохранена, однако наблюдалась атрофия мышц обеих голеней, бёдер, снижение сухожильных и периостальных рефлексов с конечностей, особенно с ног. Выявлен нистагм при взгляде вправо, положительный симптом Ромберга. Обнаружен грубый менингеальный синдром в виде ригидности шейных и затылочных мышц, положительного симптома Керни-га под углом 110º с обеих сторон.

Несмотря на назначенную антибактериальную, нейропротективную и базисную терапию, с третьего дня госпитализации в состоянии больного наметилась отрицательная динамика. С целью уточнения характера поражения головного мозга выполнена диагностическая люмбальная пункция, при которой получен прозрачный ликвор жёлтого цвета. В общем анализе ликвора (на фоне антибактериальной терапии) уровень белка составил 2,2 г/л; р. Панди — (4+), обнаружено 7 лимфоцитов и 3 нейтрофила в 1 мм3.

На пятый день госпитализации состояние больного стало тяжёлым. Сознание угнетено до степени оглушения. Сохранялся парез левого отводящего нерва, сходящийся страбизм за счет левого глазного яблока, грубый периферический парез мимической мускулатуры справа. Отмечалась вялая реакция зрачков на свет. Наросли двигательные нарушения (тетрапарез до 2-3 баллов со снижением мышечного тонуса и глубоких рефлексов, отсутствием брюшных рефлексов, наличием непостоянного симптома Бабинского с обеих сторон). Сохранялся грубый менингеальный синдром в виде ригидности шейных и затылочных мышц, положительного симптома Кер-нига под углом 110º с обеих сторон. В связи с нарастанием общемозговой и очаговой неврологической симптоматики больной был переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии, начата искусственная вентиляция лёгких.

Ввиду отсутствия технической возможности проведения МРТ была выполнена мультиспиральная компьютерная томография головного мозга с кон-

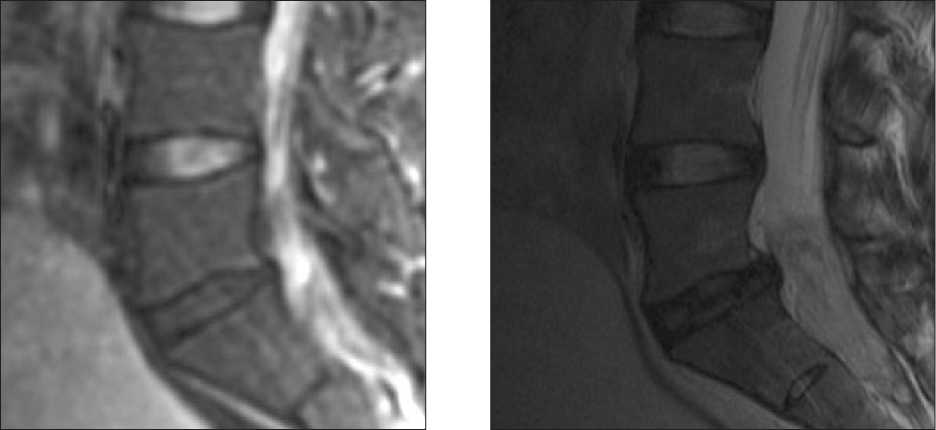

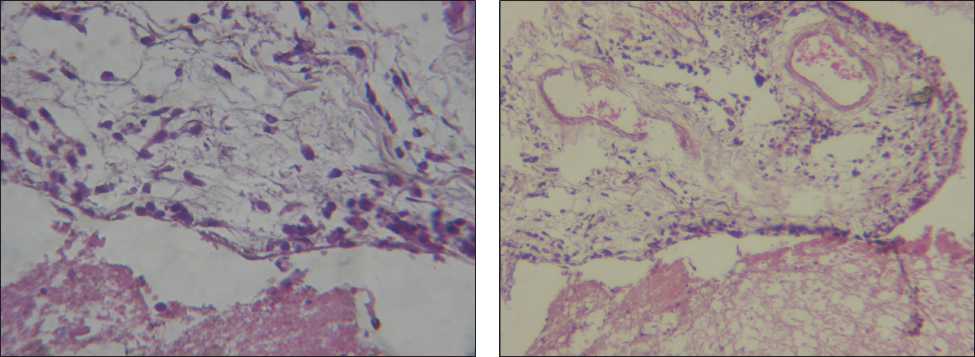

Рис. 3. Больной 28 лет. Отек, полнокровие и клеточная инфильтрация мягкой мозговой оболочки

(окраска гематоксилин-эозином, ув. 20×0,40). Нейросифилис, генерализованный цереброспинальный менингит

трастным усилением, при которой очаговых образований в веществе головного мозга не обнаружено.

Несмотря на проводимые мероприятия, спустя шесть дней от момента повторной госпитализации наступила смерть пациента.

Патологоанатомическое исследование подтвердило клинически установленную сифилитическую природу заболевания. Приводим выписку из протокола патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования:

«Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: Ранний нейросифилис. Менинговаску-лярная форма с вовлечением в процесс твердой (пахименингит) и мягкой (лептоменингит) мозговых оболочек. Осложнения основного заболевания: Кахексия. Отек легких. Отек и набухание вещества головного мозга с вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. При гистологическом исследовании в веществе головного мозга были выражены признаки отёка и дистрофических изменений нервных клеток. Мягкие мозговые оболочки утолщены за счёт фиброза, отёка и клеточной инфильтрации с преобладанием в клеточном инфильтрате плазматических клеток (рис. 3).

Острое общее венозное полнокровие внутренних органов (печени, почек, селезенки, легкого). Геморрагический гастрит, дуоденит. Очаговая нижнедолевая гнойная пневмония. Белковая дистрофия и очаговый некроз эпителия извитых канальцев почек».

Учитывая данные анамнеза, аутопсии и гистологического исследования, можно сделать вывод, что первоначальной причиной смерти больного явился нейросифилис, а непосредственной причиной смерти — отёк и набухание вещества головного мозга с вклиниванием миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие.

По данным патологоанатомической службы г. Саратова, за последние 15 лет сифилис не был ни разу зарегистрирован как непосредственная причина смерти. Описанный прецедент является первым случаем нейросифилиса, верифицированным морфологически вначале по данным прижизненной нейровизуализации, а затем гистологически после смерти пациента.

Как видно из разбора приведенного случая, при помощи МРТ возможно решение проблемы дифференциальной диагностики НС с другими заболеваниями нервной системы в случае невозможности верификации диагноза путем обнаружения антител к БТ в ЦСЖ у больного с доказанным диагнозом «сифилис». Однако в настоящее время отсутствуют точные диагностические МРТ-критерии, обеспечивающие раннее выявление НС при минимальных морфологических изменениях. Диагностика изменений при помощи МРТ в тех случаях НС, когда уже имеется грубый неврологический дефицит, по нашему мнению, не влияет существенно на исход заболевания. Возможно, проблема ранней нейровизуализации будет решена в недалеком будущем при использовании сверхвысокопольной МРТ с полем 3,0 Т и более.

Список литературы Летальный случай цереброспинального менингита, вызванного бледной трепонемой

- Лосева О. К., Тактамышева Э. Ш. Современный нейро-сифилис: клиника, диагностика, лечение//Русский медицинский журнал. 1998. № 15. С. 49 -46

- Значение и эффективность скринингового обследования на сифилис больных соматических стационаров Московской области (сообщение 1)/Т. М. Шувалова, Л. Б. Важбин, О. К. Лосева [и др.]//Клиническая дерматология и венерология. 2009. № 5. С. 43 -45

- Милич М. В. Эволюция сифилиса. М.: Медицина, 1987. 60 с.

- Marra C. M. Neurosyphilis//Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 2004. Vol. 4, № 6. P. 435 -440

- Сифилис как причина смерти/В. И. Прохоренков, М. В. Родиков, Т. Н. Гузей [и др.]//Вестник дерматологии. 2001. № 4. С. 77 -78

- Рубцов А. Б., Лосева О. К., Зайратьянц О. В. Сифилис: патологоанатомическая регистрация случаев//Вестник дерматологии и венерологии. 2004. № 4. С. 36 -37

- Родиков М. В., Шпрах В. В. Наблюдение летальных случаев при нейросифилисе//Сибирский медицинский журнал. 2010. № 6. С. 255 -257

- Актуальные проблемы нейросифилиса/В. В. Чеботарев, Л. В. Павлик, О. Д. Гужвиева [и др.]//Вестник дерматологии и венерологии. 2002. № 1. С. 69 -71

- Lange C., Harris A. H. Role of the laboratory in the prevention of irreparable injury in neurosyphilis//Am. J. Public Health Nations Health. 1951. Vol. 41. P. 168 -175

- Bash S., Hathout G. M., Cohen S. Mesiotemporal T2-weighted hyperintensity: neurosyphilis mimicking herpes encephalitis//AJNR Am. J. Neuroradiol. 2001. Vol. 2. P. 314 -316

- Neurosyphilis showing transient global amnesia-like attacks and magnetic resonance imaging abnormalities mainly in the limbic system/H. Fujimoto, T. Imaizumi, Y. Nishimura [et al.]//Intern. Med. 2001. Vol. 5. P. 439 -442

- Cerebral gumma showing linear dural enhancement on magnetic resonance imaging/R. Inoue, S. Katayama, T. Kusakabe [et al.]//Neurol. Med. Chir. (Tokyo). 1995. Vol. 11. P. 813 -817

- Самцов А. В. Теличко И. Н. Иванов А. М. Нейросифи-лис: cовременные представления о диагностике и лечении: рук-во для врачей/под ред. А. В. Самцова. СПб.: Спецлит, 2006. 128 с.

- Нейросифилис (патогенез, диагностика, лечение)/В. И. Прохоренков, Д. Н. Мисенко, Ю. В. Карачаева [и др.]//Вестник дерматологии и венерологии. 2003. № 2. С. 57 -60

- Яковлев Н. А., Дубенский В. В. Нейросифилис (клиника, диагностика и лечение)/под ред. В. В. Дубенского. Тверь, 2004. 175 с.