Летне-осенние перемещения и постювенальная линька поползня Sitta europaea в Барабинской лесостепи (юг Западной Сибири)

Автор: Чернышов Вячеслав Михайлович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 644 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152153

IDR: 140152153

Текст статьи Летне-осенние перемещения и постювенальная линька поползня Sitta europaea в Барабинской лесостепи (юг Западной Сибири)

Материал собран в 1973-1995 годах в Здвинском районе Новосибирской области в двух «ленточных» осиново-берёзовых колках, расположенных в районе устья реки Каргат и вытянутых в юго-западном направлении. Их общая длина 1.8 км, ширина 30-50 м, площадь 0.6 км2. До ближайших таких же колков – 6 км, до более крупных – 12 км. Даже в крупных колках в районе исследований поползни Sitta europaea не гнездятся, поэтому их появление здесь свидетельствует о начале дальних перемещений. Интенсивность кочёвок изучалась в 1973-1987 годах с помощью отловов постоянными линиями паутинных сетей (Юрлов и др. 1975), а также в 1974-1982 годах методом прямых визуальных наблюдений с постоянного наблюдательного пункта (НП) (Гаврилов 1977). В качестве показателей интенсивности перемещений рассчитывалось среднее за декаду количество птиц, пойманных в течение суток, в пересчёте на 100 м2 пространства, перекрываемого сетями, и количество поползней, зарегистрированных за один утренневечерний учёт с НП. Использовались суммарные за все годы данные. С целью прижизненного обследования в последующие годы птиц отлавливали временными сетями. Всего отловлено 71 и учтено с НП 115 поползней. Линьку пойманных поползней ( n = 31) регистрировали по методике Г.А.Носкова и Т.А.Рымкевич (1977). Для оценки продвинуто-сти линьки контурного оперения на определённых участках птерилий рассчитаны индексы обновления оперения (Rymkevich, Bojarinova 1996): V(t) = Σ m i × x i , где m i – доля перьев i -го состояния, а x i – их относительная длина в момент времени t . Индексы для каждого из линяющих участков оперения суммировались и вычислялось процентное отношение полученной суммы к максимально возможной сумме, т.е. при полном обновлении контурного оперения на данных участках.

В районе исследований поползень – немногочисленный, в некоторые годы обычный кочующий вид. В весенний период единичные поползни отмечены лишь во второй и третьей декадах апреля. По данным А.В.Бардина (1981), в Псковской области ранневесенний период подвижности поползня продолжается с середины февраля по начало марта. Возможно, на юге Западной Сибири основные весенние перемещения этого вида также происходят до начала наших наблюдений (самое раннее из которых – середина марта).

Сроки послегнездовых кочёвок поползня в разных районах ареала сильно различаются. В Псковской области выраженные перемещения молодых птиц происходят во второй половине июня, после чего пространственное распределение поползней остаётся постоянным до середины февраля (Бардин 1981). В Бельгии наиболее интенсивное расселение молодых птиц отмечено в августе (Matthysen, Dhondt 1983).

Рис. 1. Динамика летне-осенних перемещений поползня Sitta europaea .

1 – число особей на 100 м2 сетей в сутки (левая ось); 2 – число особей за учёт (правая ось).

На причановском участке Барабинской лесостепи самая ранняя встреча одиночного молодого поползня – 14 июля, а регулярные перемещения, как правило, начинаются в конце августа. В 1987 и 1995 годах этот вид появился в ленточных колках необычно рано: уже в середине августа. Наибольшее количество поползней обычно отмечается в сентябре, причём сроки и интенсивность миграций сильно варьируют по годам. Этим объясняются различия в данных отловов сетями и учётов с НП (рис. 1). Все осмотренные поползни, судя по неполной линьке, были молодыми. Из 40 особей, у которых по окраске оперения (Виноградова и др. 1976) определён пол, 23 (57.5%) были самцами. Отклонение от равного соотношения полов в имеющейся выборке статистически незначимо.

Кочующие поползни нередко появляются в посёлках и городах. В третьей декаде августа 2008 года поползни в массе наблюдались в Новосибирске. Отмечены многочисленные случаи гибели птиц от ударов о стёкла окон и витрин. Таким образом, перемещения поползней на юге Западной Сибири характеризуются сильной межгодовой изменчивостью, свойственной так называемым инвазионным видам (Бардин, Резвый 1988). Обычно поползни кочуют вместе со стаями синиц. В октябре их обилие в ленточных колках резко снижается, что свидетельствует о прекращении кочёвок. Часть поползней, подобно большим синицам Parus major (Чернышов 1996), зимует в Новосибирске и других городах.

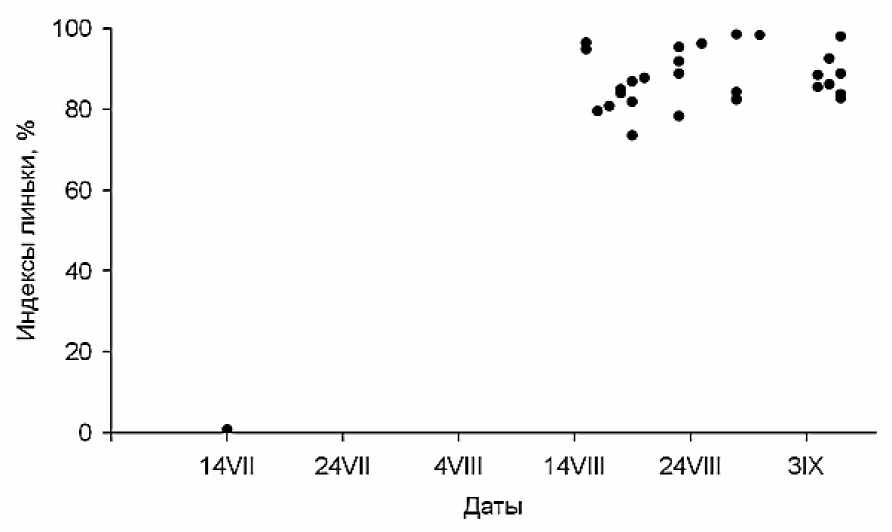

Рис. 2. Ход постювенальной линьки поползня Sitta europaea .

Послегнездовые кочёвки поползней совмещаются с частичной пост-ювенальной линькой. Самое начало смены юношеского оперения (небольшое количество трубочек на грудном отделе брюшной птерилии) зарегистрировано у самца, осмотренного 14 июля. Это свидетельствует о том, что молодые птицы могут покидать район рождения и кочевать на большие расстояния ещё до начала постювенальной линьки. В Псковской области молодые поползни заканчивают расселение и оседают до начала постювенальной линьки или в самом её начале (Бардин 1981). В районе наших исследований вторая половина постюве-нальной линьки происходит во время их интенсивных перемещений. Большинство линяющих молодых птиц отловлено с середины августа до конца первой декады сентября (рис. 2). По данным В.Н.Рыжанов-ского (2011), в Нижнем Приобье два пойманных 10 сентября молодых поползня также заканчивали постювенальную линьку. В Белгородской области постювенальная линька у этого вида заканчивается гораздо раньше – в конце июля – начале августа (Резвый и др. 1986).

Во время постювенальной линьки заменяется оперение брюшной и спинной птерилий, головы, плеча, бедра и голени, сменяются нижние и верхние кроющие хвоста. Из кроющих перьев крыла, вероятно, обновляются малые и средние верхние кроющие второстепенных маховых, верхние кроющие пропатагиума, нижние маргинальные кроющие; возможно, линяют также средние нижние кроющие второстепенных маховых. У всех птиц зарастают пуховидным пером аптерии, отмечается шелушение эпидермиса кожи. У некоторых особей заменяются большие верхние кроющие так называемых третьестепенных маховых. К сожалению, среди кроющих крыла не всегда удаётся с уверенностью различить перья ювенального и дефинитивного нарядов. В связи с этим при подсчёте «индексов линьки» данные по средним кроющим второстепенных маховых не учитывались.

Автор благодарен К.Т.Юрлову, А.К.Юрлову, В.М.Тотунову, А.И.Кошелеву, Г.И.Ходкову, Р.А.Сагитову, В.С.Жукову, оказавшим большую помощь в полевых исследованиях.