Летний фитопланктон водохранилища Сестрорецкий разлив по многолетним наблюдениям

Автор: Трифонова Ирина Сергеевна, Павлова Оксана Александровна, Афанасьева Анна Леонидовна, Станиславская Елена Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Здоровье населения, качество жизни и социально-гигиенический мониторинг

Статья в выпуске: 5-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В августе 2015 г. исследованы состав, биомасса и содержание хлорофилла летнего фитопланктона водохранилища Сестрорецкий Разлив, расположенного в черте г. Санкт-Петербурга. По данным многолетних наблюдений прослежена сукцессия водорослей под влиянием эвтрофирования. По показателям фитопланктона оценено экологическое состояние водоема в разные годы исследований.

Фитопланктон, водохранилище, многолетние наблюдения, антропогенное эвтрофирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148204090

IDR: 148204090 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Летний фитопланктон водохранилища Сестрорецкий разлив по многолетним наблюдениям

Водохранилище Сестрорецкий Разлив образовалось в 1723 г. в результате сооружения плотины на р. Сестре в 5 км от места впадения ее в Финский залив. Водоем был создан для нужд Сестрорецкого оружейного завода, сооруженного по инициативе Петра I. Площадь зеркала 10.3 км2, объем воды 19 млн. м3, длина – 5.5 км, ширина – 4.5 км, длина береговой линии – 20 км. Максимальная глубина – 5.5 м, средняя – 1.6 м. [1]. Мелководная береговая отмель озера практически по всей длине береговой линии, за исключением песчаных пляжей, на несколько метров заросла водной растительностью, преимущественно тростником и озерным камышом и осокой. Площадь водосбора составляет 566 км2 и включает водосборы основных притоков: рек Сестры и Черной, являющихся и основными источниками загрязнения, особенно р. Черная, принимающая стоки поселков Сертолово, Песочный, Ленинское и Белоостров. Непосредственно на берегу Разлива расположен г. Сестрорецк.

Несмотря на хозяйственную значимость водоема и интенсивное антропогенное воздействие на него, до начала 1980-х гг. экологические исследования Сестрорецкого Разлива практически не проводились. Исключение составляют режимные наблюдения за химическим составом воды, которые проводятся с 1966 г., когда после

вступления в строй Сестрорецкой водопроводной станции водоем стал использоваться как источник питьевого водоснабжения, что потребовало специального режима эксплуатации в соответствии с действующими санитарными нормами. Кроме того, водоем расположен в курортной зоне и имеет большое рекреационное значение.

В 1980-1981 гг. Институтом озероведения АН СССР впервые были проведены комплексные экологические исследования Сестрорецкого Разлива, результаты которых обобщены в монографии «Сохранение природной экосистемы водоема в урбанизированном ландшафте» [1]. Помимо гидрохимических исследований в программу входило изучение фитопланктона, первичной продукции и содержания хлорофилла в планктоне [1]. Позднее подробные исследования, включая фитопланктон, были проведены Институтом по той же программе в 2002 г. [2] и в августе и октябре 2015 г. Наличие многолетних данных по структуре и продуктивности фитопланктона Сестрорецкого Разлива позволяет оценить основные изменения экосистемы водоема за последние 30 лет.

Цель работы: оценить современное состояние летнего фитопланктона водохранилища и сравнить результаты с данными предыдущих лет наблюдений.

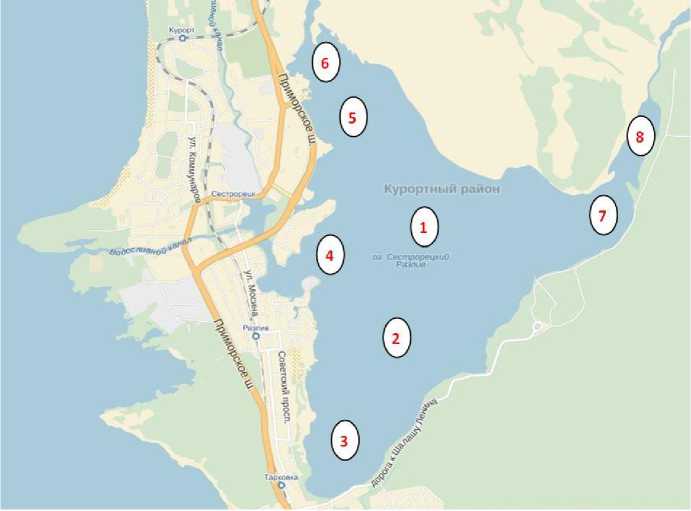

Материал и методы. Исследования фитопланктона в августе 2015 г. проводили на 8 станциях по всей акватории водохранилища (рис. 1) теми же методами, что и в предыдущие годы [2, 3]. Количественные пробы объемом 0,5 л отбирали с поверхностного горизонта, фиксировали раствором Люголя, концентрировали отстойным способом и подсчитывали в камере Нажотта объемом 0,05 мл [4] с использованием микроскопов AxioLab А1 и AxioVert CFL 40 (Carl Zeiss). Биомассу водорослей определяли по объемам массовых видов путем приравнивания их к наиболее близкому геометрическому телу. Содержание хлорофилла «A» (Хл а) в планктоне определяли стандартным спектрофото- метрическим методом в смешанном ацетоновом экстракте и рассчитывали по формулам ЮНЕСКО [5].

Рис. 1. Схема станций отбора проб на акватории Сестрорецкого Разлива в августе 2015 г.

Результаты и обсуждение. Предварительно в летнем планктоне Сестрорецкого Разлива обнаружено 118 таксонов водорослей рангом ниже рода, относящихся к 8 отделам: Chlorophyta – 43, Bacillariophyta – 27, Cyanophyta – 18, Eug-lenophyta – 12, Chrysophyta – 7, Cryptophyta – 7, Dinophyta – 3, Raphidophyta – 1. Большинство обнаруженных водорослей – типично планктонные организмы. Максимальное число таксонов (70) зафиксировано в планктоне на ст. 6 в месте впадения реки Сестры, минимальное (29) на ст. 1 в центральной части водохранилища. По числу таксонов лидирующее положение занимали зеленые водоросли – 40% всех обнаруженных водорослей, в первую очередь хлорококковые – 74%, относящиеся к 19 родам. Наибольшей видовой насыщенностью характеризовался род Scenedesmus (5 таксонов). Повсеместно отмечены виды родов Oocystis, Scenedesmus, Monoraphidium, Pediastrum. Из десмидиевых в планктоне единично встречались виды родов Staurastrum и Closterium. Диатомовые водоросли занимали второе место – 23% всех встреченных таксонов. Класс центрических диатомей представлен 11 таксонами из 5 родов. Наибольшей видовой насыщенностью отличался род Aulacoseira – 5 таксонов. В состав доминирующего комплекса на всей акватории входила крупноклеточная Aulacoseira granulata var. muzzanensis (F. Meister) Sim. Повсеместно в планктоне встречались Aulacoseira ambigua (Grṻn.) Sim. и индикатор антропогенного загрязнения Stephanodiscus hantzschii Grun. in Cl. et Grun. Представители пен-натных диатомовых отмечены единично, преимущественно в устьевых участках рек встречались Asterionella formosa Hass., Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. и виды рода Fragilaria. Третьей по разнообразию группой являлись синезеленые (цианобактерии) – представители 10 родов, определявшие 15 % общего таксономического состава альгофлоры. Наиболее разнообразны по количеству таксонов были роды Microcystis и Chroococcus.

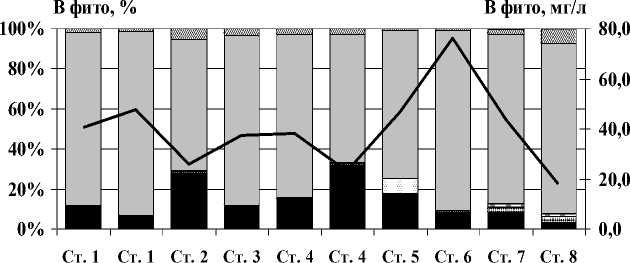

В августе 2015 г. биомасса фитопланктона в центральной части Сестрорецкого Разлива (станции 1-4) составляла 25,9-40,5 мг/л, в устьевых участках рек Сестры и Черной – 17,7-76,1 мг/л (рис. 2). Экстремально высокие значения (76,1 мг/л) отмечены на ст. 6 в устье р. Сестры; значительные величины – 40,5-47,6 мг/л наблюдались на ст. 1 в центральной части водоема, на ст. 5 ниже устья р. Сестры и на ст. 7 ниже устья р. Черной, а минимальные величины в устье р. Черной и на ст. 2 в центре. Абсолютным доминантом были диатомовые водоросли (64-92% биомассы), в первую очередь крупноклеточная Aulacoseira granulata var. muzzanensis (F. Meister) Sim. определявшая до 90% общей биомассы водорослей в центральной части Сестрорецкого Разлива и до 80% – в устьевых участках (58 и 34-43 мг/л соответственно). В предыдущие годы эта форма не отмечалась, в летнем планктоне в массе вегетировала Aulacoseira granulata var. granulata (Ehr.) Sim. [3, 6, 7]. Среди других представителей Bacillariophyta наиболее значимой была Aulacoseira ambigua (Grṻn.) Sim. – до 13 % общей биомассы на станциях 5 и 6 в устье р. Сестра; в небольших количествах повсеместно встречалась A. subarctica (O. Mṻll.) Haworth., A. granulata var. angustissima (O. Müll.) Sim.

дно дно

■ Cyanophycea jjijjttjjjijjt^ Cryptophyta Dinophyta Chrysophyta

Bacillariophyta Chlorophyta ^^^^^™ В фито

Рис. 2. Общая биомасса фитопланктона (В фито) и вклад (%) основных групп водорослей и на исследованных станциях Сестрорецкого Разлива в августе 2015 г.

Синезеленые водоросли (цианобактерии) доминировали в общей численности сообщества фитопланктона, но по биомассе лишь на центральных станциях составляли 10-15% (рис. 2). Наиболее массовыми среди них были виды рода Microcystis – M. aeruginosa Kütz. emend. Elenk. (47,2 млн. кл./л) , M. wesenbergei Kom. (75,2 млн. кл./л), M. novacekii (Kom.) Comp., а также Aphanothece stagnina (Spreng.) A. Braun, составлявшие в среднем 3-5% общей биомассы. Развитие нитчатых форм – Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Rafls , и видов рода Anabaena , составлявших основу сообщества фитопланктона в начале 2000-х гг., не превышала

3% общего количества. При этом абсолютный доминант летнего планктона в 2002 г. Planktothrix отмечен единично в придонном горизонте. К сопутствующим относились зеленые водоросли ( Oocystis borgei Snow, Botryococcus braunii Kütz.), определявшие до 7% биомассы и криптомонады (рис. 2).

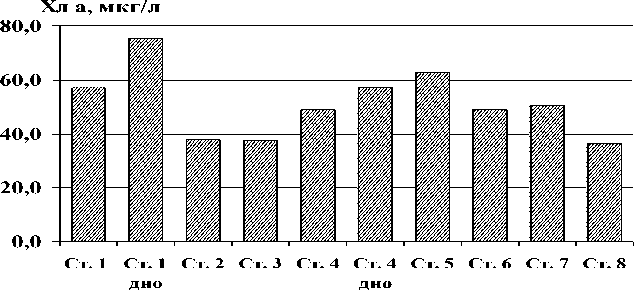

Содержание хлорофилла «а» на разных станциях акватории Сестрорецкого Разлива изменялось от 30 до 75 мкг/л (рис. 3). Максимальные величины отмечены на ст. 1 в центральной части водоема, на ст. 5 ниже устья р. Сестры, что полностью соответствовало распределению биомассы фитопланктона.

Рис. 3. Пространственное распределение содержания хлорофилла «а» (Хл а) по станциям озера Сестрорецкий Разлив в августе 2015 г.

Для оценки качества воды по фитопланктону проведено определение уровня сапробности по численности видов-индикаторов по методу

Пантле и Букк в модификации Сладечека [8]. Всего встречено 117 таксонов, имеющих индикаторное значение (75 % от общего числа). Анализ видового состава показал, что большинство видов-индикаторов относятся к β-мезосапробам и β-мезо-олигосапробам, характеризующим условия средней степени загрязнения. Ксеносапробы, являющиеся показателями чистых вод, в планктоне Сестрорецкого Разлива представлены двумя видами диатомей Entomoneis ornata (Bail.) Reim. и Rhizosolenia longiseta Zachar. Индикаторные виды принадлежат в основном к зеленым, эвгленовым и синезеленым водорослям. Наблюдалось активное развитие показателей умеренного загрязнения – синезеленых Microcystis wesenbergei, M. aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae, видов родов Anabaena, Woronichinia, различных зеленых водорослей – Dictyosphaerium pulchellum Wood, видов родов Scenedesmus, Pediastrum, Tetrastrum, Oocystis, а также β-мезосапробных эвгленовых и криптомонад.

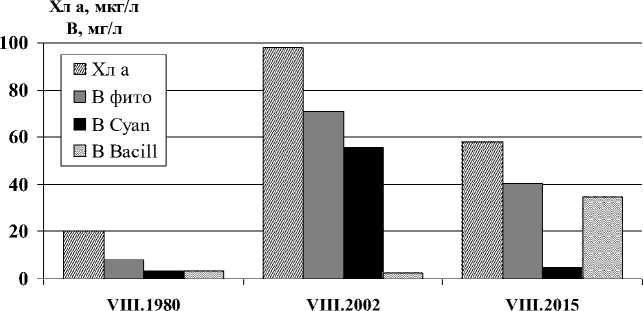

В августе индексы сапробности на исследованных станциях составляли 1.82-2.05, в среднем 1.94. Максимальные значения, соответствующие β-мезосапробной степени и характерные для зон повышенного загрязнения, были получены для придонных горизонтов, минимальные- для станций в месте впадения реки Сестры за счет массового развития о-мезосапробных хризомонад и β-о-мезосапробных видов Chlorococcales. В целом, центральные и приустьевые участки акватории Сестрорецкого Разлива характеризовалась как α-олигомезосапробные – умеренно загрязненные воды [8, 9]. Сравнение средних показателей продуктивности фитопланктона Сестрорецкого разлива за три периода наблюдений показано на рис. 4.

Рис. 4. Уровень содержания хлорофилла а, общей биомассы фитопланктона (В фито) и основных групп: Cyanophyceae (B Cyan) и Bacillariophyta (B Bacill) в центральной части Сестрорецкого Разлива в августе 1980, 2002 и 2015 гг.

По данным исследований в 1980-1981 гг. в фитопланктоне Сестрорецкого Разлива обнаружено 187 видов, разновидностей и форм водорослей [3]. По числу видов преобладали зеленые и диатомовые водоросли. По биомассе в течение вегетационного периода в планктоне доминировали диатомовые водоросли, преимущественно виды рода Aulacoseira (рисунок 4). Летом большую роль по биомассе играли синезеленые и динофитовые. Синезеленые водоросли составляли не более 10 % биомассы, цветения воды не отмечалось. В 1980 г. биомасса фитопланктона в Разливе с мая по октябрь изменялась от 0.5 до 20 мг/л и в среднем за сезон составляла 5,7 мг/л. Доминировали диатомовые водоросли Aulaco-seira ambigua (до 84% общей биомассы), A. islandica (до 58%), A. subarctica (до 38%), Asterio-nella formosa Hass., Fragilaria berolinensis (Lemm.) Lange-Bert., виды родов Cyclotella и Stephanodiscus, а максимальная биомасса отмечалась в период весеннего пика в конце мая – начале июня. Развитие синезеленых водорослей было слабым. Биомасса летнего фитопланктона составляла 4,78,1 мг/л. В этот период наблюдалось максимальное развитие Cyanophyceae (до 40% общего количества), обусловленное вегетацией Aphanizo-menon flos-aquae и видов рода Microcystis. Содержание хлорофилла «а» в течение сезона изменялось от 1 до 30 мг/л при среднем за сезон 14 мг/л. Максимальные величины в июле-августе до 30 мг/л отмечались на центральных станциях. По всем показателям продуктивности фитопланктона это был мезотрофный водоем [10-12]. Однако гидрохимические наблюдения показали, что биогенная нагрузка на водоем была избыточной и был сделан прогноз о неизбежном эвтрофирова-нии Сестрорецкого Разлива [1].

За 20 лет в Сестрорецком Разливе годовая фосфорная нагрузка на водоем увеличилась в два раза (с 2,2 до 4,5 г/м2 ), причем, поступление минерального фосфора возросло с 8-10 до 20-40% [2], достигая величин, характерных для гипер-трофных водоемов [2]. Отмечалось увеличение видового разнообразия фитопланктона до 268 таксонов и разнообразия состава массовых видов синезеленых водорослей[6,7]. Биомасса фитопланктона за этот период возросла в 6-7 раз, и в среднем за сезон составляла 45 мг/л (рис. 4). В 2002 г. с мая по октябрь биомасса фитопланктона в оз. Сестрорецкий Разлив изменялась от 18 до 95 мг/л. Максимальные величины в июле, на разных станциях колебались в пределах 56,7-99,6 мг/л, а в августе – 39,1-70,8 мг/л. Диатомовые водоросли доминировали только в весеннем планктоне (до 50 %), в дальнейшем их роль не превышала 310%.

В мае в фитопланктоне озера на всех станциях преобладали диатомеи и синезеленые (до 35%) – в первую очередь Aulacoseira ambigua и Planktothrix agardhii , в значительном количестве отмечались диатомовые: Aulacoseira granulata , A. islandica, Asterionella formosa , Fragilaria berolinensis и синезеленые: виды рода Microcystis и Aphani-zomenon flos - aquae . Но уже в июле-августе по всей акватории полностью доминировали синезеленые водоросли – P. agardhii (до 1200 млн. кл./л), A. flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Anabaena lemmer-manii P. Richt. , A. spiroides Kleb., составляя до 95 % биомассы (рис. 4). Planktothrix определяла 30-50% суммарной биомассы. В ходе сукцессии синезеленые водоросли полностью вытеснили другие группы. Из диатомовых, которые давали не более 2-8 % биомассы, наиболее массовыми были A. ambigua, A. granulata, Stephanodiscus hantzshii Grun. В состав субдоминантов также входили криптомонады и динофитовая Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Bergh. В октябре синезеленые продолжали доминировать, составляя до 96 % биомассы фитопланктона, причем 60-80% – за счет Planktothrix agardhii . Пре-обладание этого вида считается показателем органического загрязнения [12], и связано с резким усилением антропогенной нагрузки на водоем, прежде всего количества бытовых стоков. Из других синезеленых важную роль в планктоне играли Anabaena lemmermanii , A. solitaria Kleb., A. spiroides , виды из рода Microcystis . В течение вегетационного периода отмечалось постоянное «цветение» воды.

Содержание хлорофилла «а» в течение сезона изменялось от 4 до 175 мг/л. Максимальные концентрации пигмента были отмечены в июле (до 175 мг/л) и августе (до 98 мкг/л) (рис. 4), а среднее содержание по акватории Разлива в мае составило 22 мг/л, в июле – 140 мг/л, в августе – 89 мг/л и в октябре – 21 мг/л.

В целом структура и продуктивность фитопланктона значительно изменились с начала 1980-х гг., когда доминировали диатомовые и хлорококковые, а субдоминантами были дино-фитовые и синезеленые водоросли. По сравнению с предыдущими результатами биомасса фитопланктона возросла почти на порядок. По среднему за сезон уровню водорослей (40-45 мг/л) и содержанию хлорофилла «а» в начале 2000-х гг. Сестрорецкий Разлив характеризовался как гипертрофный водоем [10-12]. Это было связано как со значительным загрязнением притоков озера по сравнению с 1980-ми гг., особенно р. Черной, так и с гидрологическими особенностями 2002 г. (маловодность и высокие температуры воды). Наблюдения в 1980 г. проводились при высокой водности. Условия водности наряду с температурными условиями являются важнейшими факторами функционирования биологических сообществ водных экосистем [13].

Выводы: результаты исследований 2015 г. показали, что в современных условиях водохранилище Сестрорецкий Разлив по показателям летнего фитопланктона – биомассе и содержанию хлорофилла в планктоне по-прежнему является гипертрофным водоемом. Преобладание диатомовых водорослей в летнем планктоне и слабое развитие синезеленых, по-видимому, определялось погодными условиями 2015 г. – холодное лето, низкие температуры воды и постоянное перемешивание. Aulacoseira granulata , доминировавшая в планктоне, более приспособлена к условиям перемешивания и повышенной мутности, одновременно являясь при массовом развитии показателем эвтрофирования [12]. Тем не менее, синезеленые, преимущественно виды рода Microcystis в массе отмечались в придонных слоях на центральных станциях водохранилища и затем доминировали в осеннем планктоне в октябре.

Список литературы Летний фитопланктон водохранилища Сестрорецкий разлив по многолетним наблюдениям

- Сохранение природной экосистемы водоема в урбанизированном ландшафте/Под ред. Е.А. Стравинской. -Л.: Наука. 1984. 144 с.

- Водные объекты Санкт-Петербурга/Под ред. С.А. Кондратьева, Г.Т. Фрумина. -СПб.: Символ, 2002. 348 с.

- Трифонова, И.С. Фитопланктон и первичная продукция/И.С. Трифонова, Н.Ю.Сенатская//Сохранение природной экосистемы водоема в урбанизированном ландшафте. -Л.: Наука, 1984. С. 43-58.

- Гусева, К.А. К методике учета фитопланктона//Тр. Ин-та биологии водохранилищ. -Л., 1959. Т. 2. С. 44-51.

- UNESCO working group № 17. Determination of photosynthetic pigments in seawater. -Paris, 1966. 69 p.

- Трифонова, И.С. Состав и сукцессия диатомовых водорослей в планктоне городских водоемов Санкт-Петербурга/И.С. Трифонова, С.И. Генкал, О.А. Павлова//Ботан. журн. 2003. Т. 88, № 11. С. 43-53.

- Трифонова, И.С. Структура и сукцессия фитопланктона урбанизированных водоемов Санкт-Петербурга/И.С. Трифонова, О.А. Павлова//Гидробиол. журн. 2005. Т. 41, № 1. С. 3-12.

- Унифицированные методы исследования качества вод. -М., 1975. 176 с.

- Жукинский, В.Н. Проект унифицированной системы для характеристики континентальных водоемов и водотоков и ее применение для анализа качества вод/В.Н. Жукинский, О.П. Оксиюк, Я.Я. Цееб, В.Б. Георгиевский//Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям. -Л.: Гидрометиздат, 1977. С. 43-53.

- Винберг, Г.Г. Первичная продукция водоемов. -Минск, 1960. 329 с.

- OECD. Eutrophication of waters, monitoring, assessment and control/Vollenweider R.A. (ed.). -OECD, Paris, 1982. 154 р.

- Трифонова, И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. -Л.: Наука, 1990. 184 с.

- Методические аспекты лимнологического мониторинга/Под ред. И.С. Трифоновой. -Л.: Наука, 1988. 184 с.