Леваллуазские остроконечники в индустрии слоя 7Г местонахождения Барун-Алан-1 (Западное Забайкалье)

Автор: Ташак В.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В палеолитической индустрии литологического слоя 7г многослойного местонахождения Барун-Алан-1, расположенного в Западном Забайкалье, значительную роль играла техника леваллуа в ее классическом варианте скалывание отщепов с нуклеусов с центростремительным оформлением фронтальной поверхности. Продолжение исследований леваллуазской техники Барун-Алана-1 показало, что наряду с классическим вариантом получения леваллуазских отщепов здесь хорошо представлена техника производства леваллуазских остроконечников. Вне зависимости от формы фронтальная поверхность нуклеусов, с которых скалывались леваллуазские остроконечники, оформлялась по стандартной схеме, которую можно охарактеризовать как дистальная, дивергентная. В рамках этой схемы в дистальной части нуклеуса дивергентно расходящимися сколами, направленными от дистального конца в сторону ударной площадки, создавалось продольное ребро. В процессе расщепления это ребро способствовало получению сколов с острым концом. Наиболее четкие аналогии леваллуазским материалам слоя 7г Барун-Алана-1 прослеживаются в горизонтах финала среднего и раннего верхнего палеолита монгольских местонахождений Мойлтын ам и Орхон-1. При этом схема подготовки нуклеусов для остроконечников из слоя 7г Барун-Алана-1 отличается от однонаправленной, конвергентной схемы, предложенной при рассмотрении леваллуазской техники монгольских памятников. Если предполагать, что индустрия слоя 7г формировалась в результате проникновения в Западное Забайкалье индустрии указанных монгольских памятников, то такое проникновение происходило не позднее конца среднего палеолита. Данный вывод подтверждается наличием в литологическом слое 8 Барун-Алана-1 всех элементов каменной индустрии, характерной для слоя 7г, включая леваллуазскую технику расщепления. Этот факт указывает на то, что индустрия слоя 7г длительное время развивалась на местной основе.

Средний палеолит, ранний верхний палеолит, леваллуазская техника, леваллуазские остроконечники, каменная индустрия, барун-алан-1, западное забайкалье, монголия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146601

IDR: 145146601 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0334-0338

Текст научной статьи Леваллуазские остроконечники в индустрии слоя 7Г местонахождения Барун-Алан-1 (Западное Забайкалье)

Археологические материалы забайкальских местонахождений Варварина Гора и Санный Мыс, а также местонахождения Мойлтын ам в Монголии, стали основой для обоснования леваллуазской техники палеолита на территории Монголии и Забайкалья [Окладников, 1981, с. 104]. При этом, как отмечал А.П. Окладников, полного сходства между леваллуаз-скими материалами Европы и Забайкалья с монгольскими не наблюдалось [Там же]. В результате новых исследований в Забайкалье Варварина Гора, нижние горизонты Санного Мыса и ряд новых местонахождений с подобными археологическими материалами, были отнесены к толбагинской культуре [Константинов, 1994]. Хронологически эти памятники относились к раннему этапу верхнего палеолита. В основе каменной индустрии местонахождений толбагин-ской культуры было подпризматическое первичное расщепление с небольшим присутствием различных элементов леваллуазской техники расщепления [Та-шак, 2015, 2018]. Классическое леваллуазское расщепление, представленное нуклеусами с радиальным оформлением фронта скалывания или нуклеусами для получения леваллуазских остроконечников, в большинстве толбагинских местонахождений отсутствует или единично.

Барун-Алан-1 – это единственное пока в Западном Забайкалье многослойное археологическое местонахождение, в литологических слоях 7г и 8 которого массово зафиксированы материалы, демонстрирующие леваллуазскую индустрию, направленную на получение отщепов при расщеплении нуклеусов с радиально подготовленным фронтом скалывания. Также было отмечено присутствие данных о производстве остроконечников [Ташак, 2015, 2018]. Новые детальные исследования индустрии этих слоев показали, что расщепление, направленное на получение леваллуаз-ских остроконечников, здесь играло более существенную роль, чем предполагалось ранее.

Археологические материалы и их обсуждение

Леваллуазкие нуклеусы в литологическом слое 7г Барун-Алана-1 (далее 7г БА-1) составляют одну из самых многочисленных групп нуклеусов (47 экз.). Кроме этого, они обнаружены в различных уровнях литологического слоя 7 (19 экз.), большинство из которых находились в норах и в контактной зоне со слоем 7г.

Этот факт позволяет считать, что леваллуазские нуклеусы, происходящие из слоя 7г, были перемещены выше по норным ходам. Вне нор землеройных животных артефакты из слоя 7, относящиеся к леваллуаз-ской индустрии, единичны и чаще всего несут следы реутилизации. Это указывает на то, что в период формирования слоя 7 люди эпизодически использовали в качестве сырья древние артефакты. Леваллуазские нуклеусы для отщепов из слоев 7г и 7 демонстрируют центростремительное оформление фронта скалывания и фасетированные площадки. Наряду с ними, в рассматриваемой леваллуазской индустрии представлено большое количество нуклеусов с удлиненной – сердцевидной или миндалевидной – формой. Анализ материалов слоя 7г БА-1, как нуклеусов, так и сколов, показал, что леваллуазская техника расщепления применялась для производства остроконечников. При этом конечные продукты расщепления, направленного на получение остроконечников, были близки по форме, а на нуклеусах, если они не переоформлялись для дальнейшей утилизации, оставались негативы от снятых остроконечников.

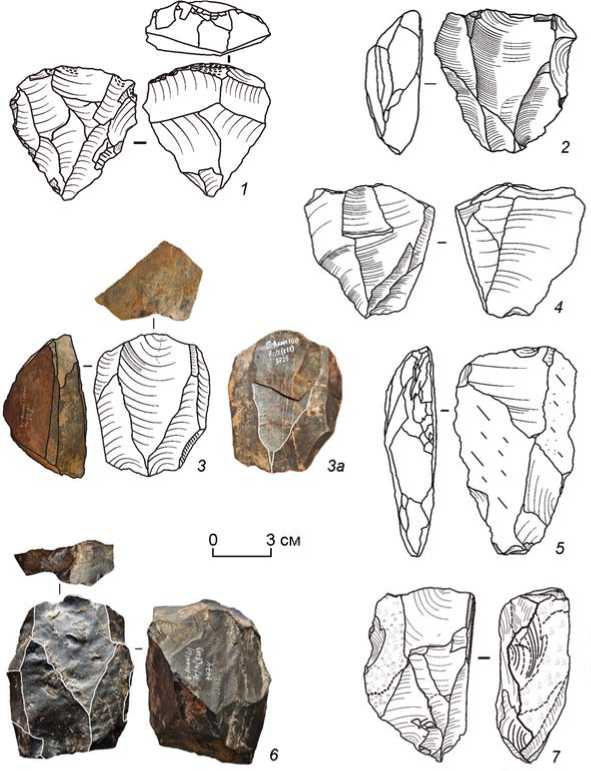

Нуклеусы для остроконечников слоя 7г БА-1 разнообразны по форме, что может служить основанием для выделения типов и подтипов в этой группе арте фактов. Нуклеусы подтреугольных форм наиболее выразительны, поскольку очертания их фронтальной поверхности могут предопределять форму будущего скола-заготовки. Один из таких нуклеусов был оставлен на начальной стадии расщепления. Его фронтальная поверхность частично оформлялась конвергентными сколами от ударной площадки, но остроконечную форму будущего скола-заготовки предопределяли встречные дивергентные сколы, которыми в дистальной части формировалось продольное ребро. Ударная площадка фасетированная и выпуклая в центре (рис. 1, 1 ). Ярким представителем этого же типа, но уже с негативом от снятого остроконечного скола, является нуклеус из норы на контакте уровней 7б и 7в слоя 7 (рис. 1, 2 ). Поскольку нора проходит в верхнюю часть слоя 7г, с большой долей достоверности можно считать, что нуклеус происходит из этого слоя. Указанные нуклеусы имеют уплощенное «тело» и тщательно подработанный контрфронт. Численно представительны нуклеусы с фронтом скалывания, подготовленным по такой же схеме, но массивные в поперечном сечении, т.е. оформленные на объемных кусках сырья (рис. 1, 3 ). В 4 м южнее одного из таких нуклеусов в разные годы полевых работ был найден проксимальный фрагмент снятого с него леваллуаз-

Рис. 1. Барун-Алан-1. Нуклеусы для производства леваллуазских остроконечников.

1 , 3-7 - литологический слой 7г; 2 - нуклеус из норы в нижней части слоя 7.

ского остроконечника (рис. 1, 3а). Фронтальная поверхность рассмотренной группы нуклеусов продолговатая: треугольная, овальная или миндалевидная. Эти нуклеусы можно рассматривать как специально подготовленные для скалывания остроконечников по основной схеме. Кроме этого, в слое 7г найдены нуклеусы с негативами от снятых остроконечников или подготовленных к целевому расщеплению в результате переориентации в ходе утилизации. У таких нуклеусов форма фронтальной поверхности подтреугольная, миндалевидная (рис. 1, 5), прямоугольная, ромбовидная или округлая, но принцип подготовки фронтальной поверхности к скалыванию остроконечников однообразен - в дистальной части фронта скалывания создается продольное ребро, как правило, дивергентными продольными сколами, направленными от дистального конца. Сколы дистальные или встречные основному направлению скалывания занимают от 1/3 до 3/4 протяженности фронтальной поверхности. Такую схему можно описать как дистальную, дивергентную. Эта схема отличается от конвергент- ной однонаправленной схемы, охарактеризованной как основная при анализе техники леваллуа для остроконечников палеолитических местонахождений Монголии [Рыбин и др., 2015].

Леваллуазские остроконечники скалывались не только с численно превалирующих одноплощадочных нуклеусов, но и с двуплощадочных, которые встречаются реже. В этом случае дистальное ребро оформлялось крупными пластинчатыми сколами, дивергентно направленными от одной площадки или сколами с двух площадок, направленными к противоположным площадкам под разными углами. Один из нуклеусов слоя 7г с подпрямоугольным в плане фронтом скалывания демонстрирует именно такой способ создания дистального ребра (рис. 1, 6).

Леваллуазские остроконечники получали также с асимметричных нуклеусов типа Арц-Богдо (рис. 1, 4 , 7 ) [Ташак, 2018], которые ранее выделены в отдельный тип по материалам Монголии как разновидность леваллуазских нуклеусов [Деревянко, Петрин, Кривошапкин, 1998]. Для них характерно оформление одной латерали как у типичных леваллу-азских нуклеусов, с созданием продольного краевого ребра. Вторая латераль оставалась перпендикулярной фронту скалывания. При этом на дистальном конце фронтальной поверхности нуклеуса оформлялось продольное ребро по той же схеме, что и других типов нуклеусов.

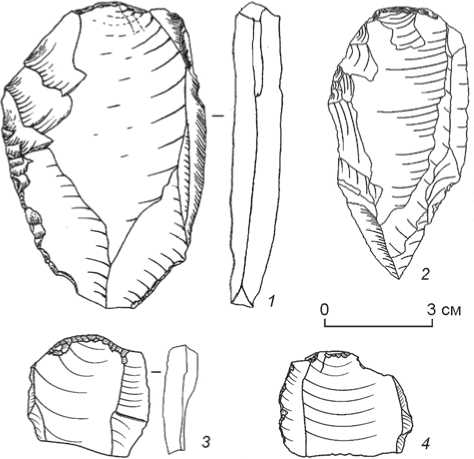

Таким образом, в слое 7г БА-1 зафиксировано более де сятка нуклеусов, подготовленных к скалыванию остроконечников или уже с негативами от снятых остроконечников. Судя по негативам сколов на нуклеусах и на самих остроконечниках, во всех случаях с одного нуклеуса скалывали остроконечники, как минимум, первого и второго порядка. Предположительно, с некоторых нуклеусов скалывались остроконечники третьего порядка. Все это указывает на широкое применение в индустрии леваллуазской техники, направленной на получение такого скола-заготовки, как леваллуазский остроконечник. Среди почти 10 тыс. каменных артефактов слоя 7г БА-1 достоверно установлено наличие только четырех артефактов этого типа: один остроконечник, снятый с нуклеуса типа Арц-Богдо (рис. 2, 1 ), один целый типичный остроконечник (рис. 2, 2 ), два проксимальных фрагмента остроконечников (рис. 2, 3 ), один из которых (рис. 2, 4 ) апплицируется с нуклеусом. На этом нуклеусе остался негатив от целого остроконечника (см. рис. 1, 3а ). Такая диспропорция в представлен-

Рис. 2. Барун-Алан-1. Леваллуазские остроконечники из литологического слоя 7г.

ности нуклеусов и конечного продукта подтверждает ранее сделанные выводы о том, что раскопанный участок на уровне слоя 7г большей своей частью входил в производственную зону. Другими словами, здесь располагалась стоянка-мастерская, связанная с первичным расщеплением, а сколы-заготовки всех типов отсюда уносились.

Анализ нуклеусов и остроконечников указывает на ряд специфических признаков, характерных как для конечных продуктов, так и для производственного процесса. Остаточные ударные площадки всех остроконечников тщательно фасетированы, а кромка между фронтом скалывания и ударной площадкой полностью подработана мелким пикетажем. У всех нуклеусов для остроконечников ударные площадки скошены к контрфронту. Угол наклона площадок варьирует от умеренного до крутого. У всех остроконечников угол между вентральной поверхностью и поверхностью остаточной площадки почти прямой, что как раз и достигалось тщательным фасетированием края площадки на нуклеусе. На нуклеусах, с которых уже были сняты остроконечники, наблюдаются только остатки мелких фасеток, т.е. фасетирование площадки происходило перед скалыванием и только на участке скалывания. На двух нуклеусах зафиксированы ретушированные площадки и подработка пикетажем по кромке, т.е. была проведена подготовка к снятию очередных остроконечников, но скалывание не было осуществлено. Характерной деталью леваллуазского расщепления в индустрии слоя 7г БА-1 является своеобразный прогиб фронтальной поверхности сколов в проксимальной части, а на нуклеусах этот прогиб фиксируется в виде глубокого желоба при взгляде со стороны ударной площадки.

Заключение

Леваллуазская техника расщепления для отщепов и остроконечников, зафиксированная в слое 7г БА-1 на сегодняшний день, уникальна среди индустрий всех известных палеолитических местонахождений Западного Забайкалья, где могут встречаться ее единичные и отдельные элементы. Выраженные аналогии этой техники прослеживаются в индустриях монгольских палеолитических местонахождений, расположенных значительно южнее Барун-Алана-1. В частности, общие черты прослеживается в леваллуазской составляющей индустрии слоя 7г БА-1 и в материалах орхонской группы памятников: горизонт 4 Мойлтын ама; горизонт 3 (раскопы 1, 2) Орхона-1. Горизонты, содержащие леваллуазские материалы, датируются финалом среднего палеолита и эпохой перехода от среднего к верхнему палеолиту [Деревянко, Канды-

ба, Петрин, 2010]. Единичные элементы производства леваллуазских остроконечников зафиксированы и в слоях раннего этапа верхнего палеолита этих памятников. При этом массово и количественно сопоставимо со слоем 7г БА-1 леваллуазские материалы встречаются только в указанных горизонтах палеолитических памятников Монголии. Важно подчеркнуть, что в верхней части слоя 8 БА-1 присутствуют все элементы индустрии, фиксируемые в слое 7г. В нижней части слоя 8 обнаружен один поврежденный нуклеус, демонстрирующий элементы леваллуазской техники скалывания остроконечников. Все это указывает на то, что индустрия 7г БА-1 развивалась на местной основе в течение длительного времени, а проникновение сюда леваллуазской техники расщепления произошло не позднее финала среднего палеолита.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-18-00198).

Список литературы Леваллуазские остроконечники в индустрии слоя 7Г местонахождения Барун-Алан-1 (Западное Забайкалье)

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Петрин В. Т. Палеолит Орхона. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 384 с.

- Деревянко А.П., Петрин В. Т., Кривошапкин А.И. Вариант леваллуазского рекуррентного метода для получения треугольных сколов в палеолитических комплексах северо-восточного фаса Арц-Богдо (Южная Монголия) // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий: мат-лы междунар. симп. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -Т. 2. - С. 256-264.

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. - Улан-Удэ: Изд-во ИОН; Чита: Изд-во Читин. гос. пед. ин-та им. Н.Г. Чернышевского, 1994. - 265 с.

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1981. - 460 с.

- Рыбин Е.П., Кандыба А.В., Хаценович А.М., Славинский В. С. Вариабельность и хроностратиграфия леваллуазской технологии в среднем и раннем верхнем палеолите Монголии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология, 2015. - Т. 14, вып. 3: Археология и этнография. -С. 37-48. EDN: TUTTOX

- Ташак В.И. Леваллуазская индустрия Барун-Алана-1 // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2015. - Вып. 4. -С. 229-339. EDN: VPUOCH

- Ташак В.И. Техника леваллуа в палеолите Забайкалья // Stratum plus. - 2018. - № 1. - С. 327-338. EDN: YQGLAL