"Левый поворот" и трансформация политических режимов в странах Латинской Америки

Автор: Исобчук М.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения

Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение: феномен «левого поворота» в странах Латинской Америки остается предметом академического интереса преимущественно специалистов по латиноамериканской политике. Однако представляется возможным расширение горизонта методологического интереса к данному феномену через актуализацию вопроса о связи «левого поворота» с изменением характера политического режима. Речь идет о смещении фокуса исследования с вопроса об идеологической составляющей / природе «левого поворота» к выявлению и объяснению его политико-институциональных эффектов в контексте политических трансформаций. Цель: выявить влияние доминирования «левых» правительств на трансформацию политических режимов в странах латиноамериканского региона. Методы: сравнительный количественный (регрессионный) анализ. Результаты: влияние «левого поворота» на трансформацию политических режимов в Латинской Америке статистически не доказано. Обнаружено, что в одних случаях политико-институциональные эффекты «левого поворота» являются «авторитарным откатом», в других - проявлением свойственного Латинской Америке феномена «политических качелей». Выводы: гетерогенность казусов, относящихся к «левому повороту» и полученные в результате сравнительного количественного (регрессионного) анализа результаты обусловливают необходимость концептуального уточнения феномена «левого поворота».

"левый поворот", латинская америка, трансформация политических режимов, авторитаризм, "политические качели", "авторитарные откаты"

Короткий адрес: https://sciup.org/147204268

IDR: 147204268 | УДК: 329(8=6) | DOI: 10.17072/2218-9173-2018-1-155-167

Текст научной статьи "Левый поворот" и трансформация политических режимов в странах Латинской Америки

Массовый приход левых политиков к власти в странах Латинской Америки на рубеже XX–XXI веков вызвал повышенный интерес как среди исследователей стран Латинской Америки, так и среди политэкономистов, исследователей общественных движений и т.д. (Castaneda, 2006). Однако данные работы зачастую носят достаточно дескриптивный характер, отличаясь историческим редукционизмом. Сосредотачивая внимание на исторических предпосылках и социально-экономических детерминантах «левого поворота», специалисты зачастую упускают из виду политико-институциональные последствия самого «левого поворота». Это связано с двумя факторами: во-первых, незавершенностью «левого поворота» в некоторых кейсах (например, Никарагуа, Эквадор); во-вторых, гетерогенностью данных кейсов.

Тем не менее факт влияния «левого поворота» на трансформацию политических режимов требует осмысления: аргентинский киршнеризм и актуализация института и практик преемничества, казус Чавизма в Венесуэле, деформация демократических институтов в Боливии под влиянием политики Эво Моралеса (Kaltwasser, 2011), так или иначе, свидетельствуют о дрейфе в сторону авторитаризма в этих и других странах Латинской Америки (Seligson, 2007). Это означает необходимость объяснения влияния «левого поворота» на характер политического режима.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Демонтаж авторитарных режимов в конце XX века в Латинской Америке был сопряжен с проведением неолиберальных экономических реформ и значительными изменениями в социально-экономическом положении государств. Доминирующая включенность государства в социальную политику и отношения, свойственные большинству авторитарных режимов, сменились доминированием экономических рычагов и практикой саморегулирования общественной жизни (Yates and Bakker, 2013). Именно последствия неолиберальных реформ исследователи рассматривают в качестве основной детерминанты «левого поворота» (Arditi, 2008). Действительно, возрастающая поляризация населения в сочетании с маргинализацией масс в результате данных реформ приводят к возникновению протестного потенциала (Кудея-рова, 2005). Вкупе с кризисом демократии, обусловленным падением доверия населения к традиционным партиям (Белоглазов и Масленников, 2013, с. 4), эти факторы обусловливают нарастание массового протестного движения, что и приводит к «левому повороту».

Большинством исследователей «левый поворот» определяется как доминирование на континенте левых правительств, чья политика выражается в «четко выраженном упоре на социальную политику, нацеленности на решение проблем бедности, смягчении конфликтов в распределении доходов, на повышение занятости и улучшение условий жизни малоимущих» (Белоглазов и Масленников, 2013, с. 5). При этом ученые отмечают гетерогенность

«левого дрейфа», его «палитра» имеет, по крайней мере, три идеологических «оттенка»: левый фундаментализм, левый популизм и левый реформизм (Окунева, 2009, с. 45). Объясняется это разнообразием казусов «левого поворота»: в период с 1998 по 2009 год «левый поворот» был зафиксирован в четырнадцати странах Латинской Америки (Белоглазов и Масленников, 2013, с. 5).

Все эти факты, как минимум, указывают на значимость «левого поворота» в трансформации политических и экономических систем в странах Латинской Америки. «Левый поворот» стал, по сути, первым маркером вовлечения широких общественных масс в политику в данных странах (Debs and Helmke, 2010). Кроме того, политика этатизма, проводимая левыми правительствами, во многом сформировала современные тенденции развития латиноамериканских государств (Panizza, 2005). И все это в совокупности иллюстрирует актуальность более детального исследования влияния «левого поворота» на трансформацию политических режимов в государствах Латинской Америки.

Как было отмечено ранее, в ряде стран, таких как Венесуэла или Боливия, очевидна связь между политикой пришедших на волне «левого поворота» правительств и усилением авторитарных трендов (Levitsky and Loxton, 2012). Но в иных случаях подобная связь неочевиднf (Майданик, 2006). Это обусловливает актуальность теоретической интерпретации вопроса о влиянии «левого поворота» на изменение характера политического режима. В данном случае объяснительным потенциалом могут обладать исследования в области взаимосвязи экономической политики, проводимой государством, и типом политического режима. Экономическая и социальная политика этатизма, проводимая правительствами «левого поворота», идеологически и содержательно связана с феноменом «социализма XXI века» (Окунева, 2009, с. 45–46). Данный феномен, как и любая другая левая идеологическая платформа, предполагает практически неограниченное вмешательство государства в сферы общественной жизни, в том числе и в политическую сферу. В результате частная инициатива попадает под существенный контроль государства через «включение» профсоюзов в партийные структуры, посредством массового участия в партиях, кооптированных в государственные структуры, и т.п. Ввиду этого уровень гражданского плюрализма в государстве может существенно снизиться, что недвусмысленно влияет на демократичность политического режима. Так, Т. Ф. Ремингтон отмечает прямую связь между демократичностью политического режима и функционированием в нем «истинно рыночных» институтов (Remington, 2011, p. 89). Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон также акцентируют внимание на взаимообусловленности социально-экономического неравенства (которое, в свою очередь, напрямую регулируется экономической политикой государства) и типа политического режима (Аджемоглу и Робинсон, 2015, с. 12). Кроме того, данная каузальная связь не раз была подтверждена эмпирически (Boix, 2009; Acemoglu et al., 2014; Osipian and Remingron, 2012).

Соответственно, исследовательский вопрос данной работы можно сформулировать так: «Как «левый поворот» повлиял на появление/усиление авторитарных тенденций в странах Латинской Америки?». С целью ответа на него и будет осуществлен последующий анализ.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве центральной гипотезы исследования рассмотрим тезис о влиянии «левого поворота» на становление авторитарных трендов в странах Латинской Америки, а в качестве зависимой переменной в регрессионной модели – уровень демократичности политического режима. Операционали-зирован данный показатель посредством индекса демократичности Freedom House. Несмотря на многочисленные претензии к объективности данного источника, все же следует отметить его востребованность в количественных исследованиях, а также простоту в использовании для регрессионного анализа.

В качестве независимой переменной выступает «левый поворот». В целом можно выделить два подхода к операционализации данного критерия: структурный и идеологический. В русле структурного подхода «левость» поворота будет определяться через совокупную долю «левых» мандатов в национальной легислатуре. Данный параметр выявляется из электоральной статистики и фиксируется в количественном выражении. Напротив, в русле идеологического подхода значимость придается не доле «левых» в легислатуре, а непосредственно их «идеологической левости», т.е. силе выражения левых идей в правящей партии как основной силе, артикулирующей «левую» повестку. Операционализируется данный параметр по порядковой шкале, в соответствии с приведенной выше классификацией «левого дрейфа» (Окунева, 2009): левые реформаторы (как наименее радикальные, значение 1); левые популисты (как средний уровень, значение 2); и левые фундаменталисты (как наиболее радикальные, значение 3). Также в качестве независимой переменной выступает исторический бэкграунд политии, т.е. наличие авторитарного режима в прошлом государства и его идеологическая окраска (табл. 1). Данный параметр также закодирован по порядковой шкале.

Кроме того, нельзя исключать из внимания социально-экономические детерминанты воздействия на политический режим. Именно поэтому в качестве контрольных переменных в регрессионную модель были включены ВВП на душу населения и индекс Джинни, как основные маркеры социальноэкономического развития государства. Зачастую именно данные показатели позволяют скорректировать объяснительную значимость регрессионной модели посредством выявления мультиколлинеарности переменных и других не менее значимых для количественного анализа факторов. Таким образом, регрессионная модель представляет собой совокупность одной зависимой, трех независимых и двух контрольных переменных. В связи с гетерогенностью независимых переменных, помимо генеральной гипотезы предлагаются три сопутствующих:

-

1) доля левых партий в национальной легислатуре повышает вероятность становления авторитарности в ходе «левого поворота»;

-

2) радикальность идеологии правящей партии также повышает вероятность становления авторитарности в ходе «левого поворота»;

-

1 Freedom House Archive [Электронный ресурс]. URL: https://freedomhouse.org/ (дата обращения: 23.11.2017).

-

2 Adam Carr’s Election Archive [Электронный ресурс]. URL: http://psephos.adam-carr.net/ (дата обращения: 23.11.2017).

Таблица 1 / Table 1

|

Наименование переменной |

Шкала и кодировка |

Источник |

|

Зависимая переменная |

||

|

Демократичность политического режима |

Порядковая (min – 1; max – 7) |

Freedom House1 |

|

Независимые переменные |

||

|

Доля левых партий в национальной легислатуре |

Количественная |

Adam Carr’s Election Ar-chive2 |

|

Идеология правящей партии |

Порядковая (по силе «авторитарного» мотива), где:

|

Авторская кодировка согласно программам партий, классификация «левого дрейфа» заимствована из: (Окунева, 2009) |

|

Авторитарный исторический бэкграунд |

Порядковая (по силе идеологического мотива), где: 0 – отсутствие авторитаризма;

|

Авторская кодировка согласно историческим источникам и литературе |

|

Контрольные переменные |

||

|

Валовый внутренний продукт на душу населения |

Количественная |

Trading Economics3 |

|

Индекс поляризации населения (Джинни) |

Количественная |

The World Bank4 |

Описание переменных / Description of variables

Источник: составлено автором.

-

3) наконец, исторический бэкграунд5 и его идеологическая окраска также положительно влияет на авторитарность «левого поворота».

В качестве единиц наблюдения в регрессионной модели представлены избирательные циклы в государствах, относимых экспертами и исследователями к странам «левого поворота». Всего в выборку (табл. 2) были включены 35 избирательных циклов в 14 государствах Латинской Америки.

Таблица 2 / Table 2

|

Государство |

Год начала «левого» избирательного цикла |

|

Аргентина |

1997, 1999, 2003, 2007, 2011 |

|

Боливия |

2005, 2009, 2014 |

|

Бразилия |

2002, 2006, 2010, 2014 |

|

Венесуэла |

2005, 2010 |

|

Гватемала |

2007 |

|

Коста-Рика |

2006, 2010, 2014 |

|

Никарагуа |

2006, 2011, 2016 |

|

Панама |

2004 |

|

Парагвай |

2008 |

|

Перу |

2011 |

|

Сальвадор |

2009 |

|

Уругвай |

1999, 2004, 2009 |

|

Чили |

2005, 2009, 2013 |

|

Эквадор |

2006, 2009, 2013, 2017 |

Описание выборки / Description of Sample

Для тестирования гипотезы была осуществлена порядковая регрессия, результаты которой описаны ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе регрессионного анализа были протестированы две регрессионные модели (без контрольных переменных и с контрольными переменными). Результаты регрессий представлены в таблице 3.

Результаты регрессий / Regressions Results

Таблица 3 / Table 3

|

Переменные |

(1) |

(2) |

||

|

Значимость |

Оценка |

Значимость |

Оценка |

|

|

Доля левых партий |

0,944 |

0,108 |

0,716 |

0,582 |

|

Идеология доминирующей партии |

0,089 |

1,695 |

0,185 |

1,309 |

|

Авторитарный бэкграунд |

0,557 |

-0,324 |

0,651 |

-0,252 |

|

ВВП на душу населения |

- |

- |

0,000 |

0,000 |

|

Индекс Джинни |

- |

- |

0,359 |

0,071 |

|

Нэйджелкерк R2 |

0,113 |

0,415 |

||

|

N |

35 |

35 |

||

Как можно заметить, объяснительная значимость первой регрессионной модели достаточно низка (R2 едва превышает 0,1), а статистической значимостью обладает лишь переменная, связанная с идеологией правящей партии. Во второй модели данная переменная также сохраняет свою статистическую значимость и коэффициент. Все это указывает на влиятельность данной переменной, даже в условиях повышения объяснительного потенциала модели во втором случае. Особенно значимы во второй модели социально-экономические показатели, в то время как доля левых партий и авторитарный бэкграунд не имеют значения. Все эти тезисы указывают на тот факт, что «сработала» лишь одна из трех предложенных гипотез.

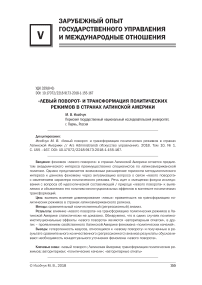

Примечательно в данном случае и соответствие предсказанной категории

Рис. Соответствие предсказанной категории отклика и реальных значений / Fig. The correspondence between the predicted response category and real values

Как можно отметить, регрессионная модель предсказывает большую авторитарность политическим режимам в указанной выборке. В целом коэффициент корреляции по Спирману между предсказанным и реальным значением – 0,587 (значимость на уровне 0,01).

Таким образом, регрессионная модель демонстрирует фактическое отсутствие влияния «левого поворота» на трансформацию политического режима в сторону авторитарности. Даже тот факт, что одна из переменных («Идеология правящей партии») статистически значима, можно объяснить следующим образом: безусловно, левый фундаментализм (как и любой другой) влечет за собой большую степень авторитарности по своей природе, и «левый поворот» здесь лишь форма ее выражения, а не детерминанта.

ОБСУЖДЕНИЕ

Гипотеза о влиянии «левого поворота» на политический режим не подтвердилась. Однако возникает вопрос о несоответствии давно выработанной теоретической конструкции о данной каузальной связи, апробированной не единожды в политической науке (Аджемоглу и Робинсон, 2015), и реальными результатами. В данном случае можно предложить два подхода к интерпретации этого несоответствия: инструментальный и функциональный.

Инструментальный подход сосредоточен преимущественно на проблемах самой генеральной совокупности. Сюда можно отнести большую гетерогенность казусов исследования, описанную выше. Кроме того, немаловажным представляется временной «лаг» исследования: существует высокая вероятность того, что влияние «левого поворота» на политический режим проявится куда позднее, нежели сиюминутно, а в некоторых случаях он все еще продолжается. Наконец, связь между «левостью» и режимом может не иметь прямой линейной каузальной связи, а может быть осложнена некоторыми факторами, которые пока не представляются очевидными.

Функциональный подход сфокусирован непосредственно на особенностях политического развития латиноамериканских государств. Прежде всего следует отметить экономическую и политическую «открытость» большинства латиноамериканских политий: влияние извне изначально не позволяло латиноамериканской экономике стать истинно «левой», и она, в свою очередь, являлась скорее «диффузной», нежели исключительно «левой». Немаловажно и влияние США на латиноамериканские государства как на особую зону своих геополитических интересов, что предупредило «авторитарные откаты» в выбранных государствах (Сударев, 2007). Наконец, внутренняя неконсо-лидированность левого движения вкупе с многочисленными ситуативными факторами (коррупционные скандалы и т.п.) повлияли на снижение популярности «левых», обусловив незавершенность «левого поворота» (Льоса, 2013).

Наконец, в качестве объяснения несработавшей модели можно указать на недостатки самого концепта «левый поворот». Дело в том, что если рассматривать данный концепт как политическое единство нескольких левых политических курсов, то данная трактовка, в силу максимальной гетерогенности казусов, показывает свою несостоятельность. Если несколько случаев объединяет один концепт, то они, в свою очередь, должны иметь схожие и последствия, и предпосылки. А в ходе исследования данное утверждение было опровергнуто. Так, в одних странах «левый поворот» явился авторитарным откатом (Эквадор, Венесуэла, Боливия), в других – фазой демократизации (Чили, Уругвай, Бразилия) (Wiesehomeier and Doyle, 2012). «Левый поворот», последствия которого наиболее ярко проявились в Венесуэле, Эквадоре и Боливии, повлек за собой коренные изменения в политических системах данных государств: углубление рецентрализации (Eaton, 2014), усиление государственного вмешательства (Grugel and Riggirozzi, 2012) и др. Ввиду вышесказанного данные процессы зачастую характеризуются не только как альтернатива современному видению модернизационных процессов (Escobar, 2015), но и как очевидный возврат этих государств к авторитарным режимам (Seligson, 2007). И именно в данных случаях правительства, пришедшие к власти на волне «левого дрейфа», воспринимаются как «неправильные левые» (Cameron, 2009), так как политика, проводимая ими, зачастую прямо противоречит постулатам «левой» политики. Напротив, приход к власти «левых» в Чили, Бразилии наглядно демонстрирует усиление демократических институтов в данных государствах, а политика, проводимая данными правительствами, наиболее соответствует истинно «левой» идеологии. Кроме того, здесь наблюдается сохранение политического, в том числе партийного, плюрализма (Molyneux, 2008). Таким образом, выясняется, что случаи «левого поворота» содержательно различны по отношению друг к другу, что не позволяет отнести их к одному концепту. Поэтому концепт «левого поворота» может быть сужен от собственно политического значения к значению электоральной девиации в регионе. А это, в свою очередь, дает новые возможности для переосмысления феномена «левого поворота».

Список литературы "Левый поворот" и трансформация политических режимов в странах Латинской Америки

- Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. Экономические истоки диктатуры и демократии/пер. с англ. С. В. Моисеева; под науч. ред. Л. И. Полищука, Г. Р. Сюняева, Т. В. Натхова. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2015. 512 с.

- Белоглазов А. В., Масленников А. В. Феномен «левого поворота» в странах Латинской Америки в 1998-2012 годах//Вестник Чувашского университета. Серия: История. 2013. №. 1. С. 3-11.

- Кудеярова Н. Ю. Социальные предпосылки «левого поворота» в странах Латинской Америки . URL: http://www.ilaran.ru/?n=479 (дата обращения: 01.12.2017).

- Льоса А. В. Конец левого движения в Латинской Америке? . URL: http://inosmi.ru/latamerica/20130224/206261867.html (дата обращения: 03.12.2017).

- Майданик К. «Четвертая волна»//Мировая экономика и международные отношения. 2006. №. 11. С. 27-38.

- Окунева Л. С. «Левый поворот» и демократия в Латинской Америке//Международные процессы. 2009. №. 1. С. 4-53.

- Сударев В. П. США и «левый поворот» в Латинской Америке//Латинская Америка. 2007. №. 5. С. 4-17.

- Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., Robinson J. A. Democracy Does Cause Growth . URL: https://economics.mit.edu/files/10759 (дата обращения: 22.11.2017).

- Arditi B. Arguments about the Left Turns in Latin America: A Post-Liberal Politics?//Latin America Research Review. 2008. Vol. 43, № 3. P. 59-81 DOI: 10.1353/lar.0.0061

- Boix C. The Conditional Relationship between Inequality and Development . URL: http://www.princeton.edu/~cboix/conditional-relationship-growth-inequality.pdf (дата обращения: 27.11.2017).

- Cameron A. Latin America's Left Turns: Beyond Good and Bad//Third World Quarterly. 2009. Vol. 30, № 2. P. 331-348.

- Castaneda J. G. Latin America's Left Turn//Foreign Affairs. 2006. Vol. 85, № 3. P. 28-43.

- Debs A., Helmke G. Inequality under Democracy: Explaining the Left Decade in Latin America//Quarterly Journal of Political Science. 2010. Vol. 5, № 3. P. 209-241 DOI: 10.1561/100.00009074

- Eaton K. Recentralization and the Left Turn in Latin America. Diverging Outcomes in Bolivia, Ecuador, and Venezuela//Comparative Political Studies. 2014. Vol. 47, № 8. P. 1130-1157. DOI: https://doi.org/10.1177/0010414013488562.

- Escobar A. Latin America at a Crossroads. Alternative Modernizations, Post-Liberalism, or Post-Development?//Cultural Studies. 2015. Vol. 24, № 1. P. 1-65 DOI: 10.1080/09502380903424208

- Grugel J., Riggirozzi P. Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis//Development and Change. 2012. Vol. 43, № 1. P. 1-21 DOI: 10.1111/j.1467-7660.2011.01746.x

- Kaltwasser C. R. Toward Post-Neoliberalism in Latin America?//Latin American Research Review. 2012. Vol. 46, № 2. P. 225-234 DOI: 10.1353/lar.2011.0029

- Levitsky S., Loxton J. Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes//Democratization. 2012. Vol. 20, № 1. P. 107-136.

- Molyneux M. The ‘Neoliberal Turn' and the New Social Policy in Latin America: How Neoliberal, How New?//Development and Change. 2008. Vol. 39, № 5. P. 775-797 DOI: 10.1111/j.1467-7660.2008.00505.x

- Osipian A., Remington T. F. The Politics of Inequality in Russia//Laboratorium. 2012. Vol. 4, № 3. P. 143-144.

- Panizza F. Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-of-Centre Politics in Latin America//Political Studies. 2005. Vol. 53, № 4. P. 716-736 DOI: 10.1111/j.1467-9248.2005.00553.x

- Remington T. F. The Politics of Inequality in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 234 p.

- Seligson M. A. The Rise of Populism and the Left in Latin America//Journal of Democracy. 2007. Vol. 18, № 3. P. 81-95 DOI: 10.1353/jod.2007.0057

- Wiesehomeier N., Doyle D. Attitudes, Ideological Associations and the Left-Right Divide in Latin America//Journal of Politics in Latin America. 2012. Vol. 4, № 1. P. 3-33.

- Yates J. S., Bakker K. Debating the "Post-Neoliberal Turn" in Latin America//Progress in Human Geography. 2013. Vol. 38, № 1. P. 62-90. DOI: https://doi.org/10.1177/0309132513500372.