Лицензирование недродопользования

Автор: Хелая Ираклий Теймуразович, Петров Иван Васильевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

В России необходимо реализовать такой принцип рационального недропользования, как органичное сочетание рыночных механизмов саморегулирования и поддержки государством оптимального потребления и сбережения минерально-сырьевых ресурсов. Лицензирование призвано достичь рационального сочетания административных и экономических методов государственного регулирования в области недропользования, формирование эффективной системы органов государственного управления и контроля в сфере недропользования и охраны окружающей среды.

Лицензирование, недропользование, регулирование, закон

Короткий адрес: https://sciup.org/140215090

IDR: 140215090

Текст научной статьи Лицензирование недродопользования

USAGE PROSPECTS FOR THE STOCHASTIC MODELS IN ENGINEERING - GEOLOGICAL RESEARCHES OF THE OPEN MINING

В связи с масштабностью проблемы восстановления нарушенных земель в отечественной науке и производстве все чаще возникает необходимость проведения различных видов изысканий на техногенных массивах для определения направления их дальнейшего использования. Несомненно, наиболее ценный ресурс отвалов – территориальный, при этом земельные площади могут быть возвращены в экономический оборот различными способами: восстановлен почвенный покров, в этом случае территория выводится из горнодобывающего производства, либо может происходить дополнительная отсыпка пород (часто этот метод применяется на гидроотвалах после их заполнения). Многие массивы техногенных отложений могут быть использованы в качестве месторождений полезных ископаемых (золота, легирующих металлов, высококачественных песков и т.д.). Особый интерес представляют хвостохранилища, в которых при намыве протекают процессы минералогического фракционирования, при котором формируются участки с высоким содержанием полезного компонента [1].

Для разработки способов использования площадей и слагающих пород отвалов необходимо иметь о них достоверную и полную информацию, которая позволит обеспечить безопасность проведения мероприятий и качественно использовать ресурсный потенциал техногенных массивов. Наиболее проблематично на сегодняшний день проведение исследований на намывных отвалах и хвостохранилищах, так как данный тип техногенных сооружений отличается высокой степенью изменчивости в пространстве и во времени. Проведение изысканий на гидроотвалах связано с гигантскими затратами как финансовыми, так и временными, данная задача осложняется недостаточно развитой методологической базы построения сетей исследования.

На сегодняшний день актуальность данной темы обусловлена в первую очередь большими площадями земель, занятых намывными сооружениями, нуждающимися в переобустройстве. Применение математических методов на этапах проектирования инженерно -геологический сетей изысканий и первичного анализа полученных материалов позволит сократить объем проводимых натурных и лабораторных исследований за счет моделирования изменчивости техногенного массива. Это в свою очередь способствует значительному снижению капиталовложений и временных затрат, а также получению возможности прогнозирования поведения массива во времени.

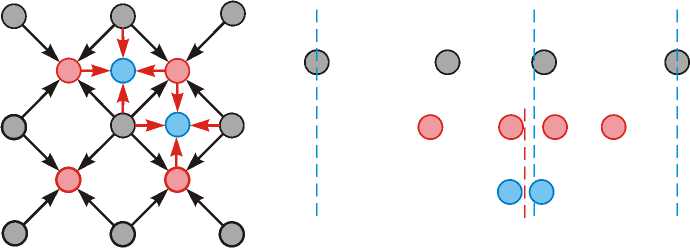

Современные методы проектирования инженерно - геологических сетей в основном базируются на принципе «последовательного сгущения» в результате чего возникает избыточность. Применив принцип «последовательных приближений» (см.рис.1), когда исследование массива производится параллельно (испытания охватывают всю территорию массива одновременно, при этом плотность регулируется заранее оговоренными критериями: равномерность охвата по объему, площади и т.п.) - можно в значительной мере приблизиться к оптимальному сочетанию: материальные и временные затраты - качество (полнота) исследований [2].

Новизна разрабатываемой идеи заключается в создании математически формализованного метода построения инженерногеологических сетей исследования техногенных массивов, которые позволяют уменьшить плотность пунктов опробования за счет моделирования пространственно-временной изменчивости намывных отвалов. Математические основы полученного способа позволяют легко переходить от физической модели к математической, что позволяет автоматизировать процесс анализа данных и позиционирования точек опробования при сгущении сети.

Метод последовательного сгущения

Метод последовательного приближения

Рис.1. Современные методы построения инженерно-геологической сети.

Для определения положения границ зон районирования используются принципы кластерного и дисперсного анализа. Проведение анализа полученных результатов на основе факторного анализа позволяет выявлять наиболее значимые параметры районирования и оценивать погрешность. Важно отметить, что все алгоритмы кластеризации подчиняются гипотезе компактности, т.е. “в используемом базисном пространстве объекты, принадлежащие одному и тому же классу, максимально близки между собой, а объекты, принадлежащие разным классам хорошо разделимы друг от друга”. Уместнее говорить о достаточной разнице между центрами кластеров, так как различие между двумя объектами, принадлежащими соседним классам, может быть меньше, чем между двумя объектами одного класса. Исходя из упомянутого выше принципа компактности, уместно ввести количественную оценку качества кластеризации объектов. Простейшей оценкой будет отношение суммы дисперсий в каждом классе к дисперсии между центрами всех классов [3]:

Q - дисперсия между центрами кластеров.

При проведении исследований на техногенных массивах важным фактором является определение пространственных и временных зависимостей изменения наблюдаемых параметров. Это позволяет значительно сократить объем изысканий. Существенным отличием техногенных массивов «тела» от естественных является тот факт, что большинство характеристик техногенного объекта изменяется функционально, а не скачкообразно. Зная технологию намыва и исходные свойства намывного материала можно с высокой степенью достоверности прогнозировать и пространственную, и временную изменчивость массива.

Полученные функциональные зависимости пространственно -временных изменений свойств техногенного массива могут широко применяться при моделировании наблюдаемого объекта или планировании инженерно-геологической сети изысканий. Построенная модель в общем случае может быть задана следующим образом: целевая функцию H(u) -полнота исследований, ограничения затрат T(u) - временные и M(u) -материальные (в лучшем случае они минимально необходимы). Решением (S) является инженерно-геологическая сети с заявленными требованиями.

(Н (и) -» maxS = < Т (u) -» min ^М(и) -^ min

Моделирование намывного сооружения осуществляется последовательно и на каждой итерации происходит уточнение полученной модели. Наиболее важным отличием данного подхода от существующих является квазиодновременное (в условиях данной задачи считаем, что все действия произошли одновременно и независимо друг от друга) исследование всего массива за один этап - границы всех зон при районировании определяются параллельно. Мониторинг технико- физических показателей массивов является своего рода регулятором построенной системы.

Важность для народного хозяйства данной проблемы позволяет говорить о ней как об одной из наиболее перспективных для ведения исследований и разработки в современных условиях открытого рынка. Во многом реализация данного метода проектирования инженерногеологических сетей изысканий позволит вести разработку автоматизированных систем, позволяющих ускорить и облегчить труд исследователя, а так же минимизировать количество субъективных ошибок, так называемого человеческого фактора.

Список литературы Лицензирование недродопользования

- Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономические методы управления природопользованием. -М.: Наука, 1993.

- Охрана окружающей природной среды. Постатейный комментарий к Закону России 1998.

- Новикова Е.В. О необходимости реформирования законодательства о недрах. -М.: Экологическое право, №4, 2003 г.

- Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. -М.: Издательство НОРМА, 2000 г.

- Петров И.В. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка предложений по совершенствованию недропользования при освоении и эксплуатации угольных месторождений» -М.: МГГУ.

- Чаплыгин Н.Н. Обзор существующей институциональной структуры и нормативно-правового регулирования в сфере недропользования.