Личностное самостановление будущих психологов

Автор: Тодышева Татьяна Юрьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология личности

Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема. Статья посвящена исследованию проблемы личностного самостановления будущих психологов. Для достижения успешности в профессиональной деятельности будущим психологам очень важно знать и оценивать личные ресурсы, ориентируясь на особенности личностного самостановления, чтобы, получая жизненный опыт, гармонично приближаться к оптимальным состояниям, гибко приобретать новые формы в процессе развития в период юношества, где сам процесс самостановления преображается в яркое и интенсивное действо, когда наступает гражданская зрелость и меняются социальные роли. Изменение социальных ролей, как правило, происходит гетерохронно, одни роли усваиваются раньше, другие позже, поэтому оценка личностью своих ресурсов зачастую проходит некорректно. Отмеченная специфика личностного самостановления в юношестве ставит вопрос о необходимости анализа личностного самостановления будущих психологов и описания ее типологических особенностей для формирования и развития профессиональных компетенций. Цель статьи - представление результатов исследования об особенностях личностного самостановления будущих психологов. Ме тодология исследования основана на материалах научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых по проблеме личностного самостановления. В качестве диагностических инструментов были использованы: методика «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index, LSI), копинг-тест Лазаруса, тест «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьева) (далее - СЖО), тест мотивации на достижение успеха Т. Элерса. При анализе эмпирических материалов применялся кластерный анализ (метод одиночной связи). Резуль та ты. Выделены значимые различия особенностей личностного самостановления у студентов с различными уровнями по общему показателю осмысленности жизни. У студентов с низким уровнем СЖО отмечена тенденция использования механизма защит «реактивное образование» и «замещение». Выявлено, что в группах студентов с высоким уровнем СЖО к 4-му курсу возрастает общая напряженность психологических защит. Установлено, что у студентов со средним уровнем СЖО процесс личностного самостановления характеризуется слабой связью психологических защит и копинг-стратегий. Отмечено, что на всех курсах будущие психологи с различными уровнями СЖО редко используют механизм защиты «отрицание». Заключение. Сделаны выводы, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости развития технологий по работе с психологическими защитами в образовательном процессе будущих психологов.

Самостановление, личность, студенты, саморегуляция, копинг-стратегии, психологические особенности, саморазвитие, ведущая потребность, ценности, смысл

Короткий адрес: https://sciup.org/144162443

IDR: 144162443 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-62-4-371

Текст научной статьи Личностное самостановление будущих психологов

DOI:

П остановка проблемы. Анализ феномена «личностное самостановление» неизменно приводит к рассмотрению огромного количества труднодифференцируемых понятий из различных областей социальногуманитарных наук и теорий личности. Сама сущность человека, как отмечают Г.Б. Аскарова и Р.Б. Сабекия, «это становление, процесс гармо- низации его природных, социальных, душевнопсихических, космических начал. Поэтому она никогда не завершена, не определена, не замкнута…» [Аскарова, Сабекия, 2015, с. 187].

Одним из актуальных направлений исследования проблемы личностного самостановления можно выделить направленность на саморазвитие, которую, по мнению В.И. Слободчикова,

можно определить как фундаментальную способность человека становиться и быть подлинным субъектом собственной жизни [Слободчиков, 2017]. Определяя саморазвитие и самоста-новление одними из ведущих потребностей и целей человеческой жизни [Дегтярева, 2020], мы в этой статье особое внимание уделяем периоду юношества, где процесс самостановления преображается в яркое и интенсивное действо, когда наступает гражданская зрелость и меняются социальные роли. Изменение социальных ролей, как правило, происходит гетерохронно, одни роли усваиваются раньше, другие позже, поэтому оценка личностью своих ресурсов зачастую проходит некорректно.

Для достижения успешности в профессиональной деятельности будущим психологам очень важно знать и оценивать личные ресурсы, ориентируясь на особенности личностного самостановления, чтобы, получая жизненный опыт, гармонично приближаться к оптимальным состояниям, гибко приобретать новые формы в процессе развития. Л.В. Косикова и И.М. Кондакова приходят к выводу, что движущими силами самореализации и развития личности в юношеском возрасте становятся осмысленность жизни и формирование ценностей. Они пишут: «Ценности связаны с такими экзистенциальными вопросами, как смысл жизни. Юношескому периоду присущи размышления о том, что время необратимо и скоротечно, это заставляет задуматься над тем, как не прожить жизнь впустую, совершить как можно меньше ошибок» [Косикова, Кондакова, 2016, с. 73]. Отмеченная специфика личностного самостановления в юношестве ставит вопрос о необходимости анализа личностного самостановления будущих психологов и описания ее типологических особенностей для формирования и развития профессиональных компетенций.

Вышеизложенное определяет актуальность и цель статьи - представление результатов исследования об особенностях личностного само-становления будущих психологов.

Обзор научной литературы по проблеме. Личностное самостановление в XVIII в. (эпоха

Просвещения и романтизма) немецкими философами (И. Кант, И. Гердер, Ф. Шиллер) рассматривалось как процесс самопознания, когда человек осваивает общие способы человеческой деятельности (мышление, чувство, волю) через культурную деятельность. Ранее, в XVII-XVIII вв., по мнению М. Монтеня и Т. Кампанеллы, на развитие личности влияла «трансцендентная» внешняя действительность, по утверждению Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо - «естественная» внешняя действительность, с точки зрения П. Гольбаха, К. Гельвеция и Д. Дидро – «социальная» действительность [Лайпанова, 2005].

В философской антропологии (М. Шелер, Г. Плеснер, Э. Кассирер) «объективным характером самостановления личности была не сколько установка на самоутверждение, сколько потребность активного и самостоятельного развития своих деятельностных сил средствами и способами культуры» [Лайпанова, 2005, с. 6].

Самостановление личности исследовалось в рамках характерологии (Л. Клагес, П. Ге-берлин), психоанализа (З.Фрейд), психологии индивидуальности (А. Адлер), гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу ). Автор экзистенциально-аналитической теории личности А. Лэнгле считал, что «состоявшееся самоста-новление означает бытие собой с чувством внутреннего согласия и с данным себе разрешением быть таким, какой я есть, несмотря на все отличия от других» [Лэнгле, 2009, с. 6].

К. Ясперсом, М. Хайдеггером, Ж.-П. Сартром разрабатывалась экзистенциальная концепция самостановления личности. Центральным тезисом этой концепции стало утверждение, что человек ищет подлинную жизнь и не может в ее поиске действовать только в рамках биологических потребностей. При реализации большого количества возможностей и идет развитие, происходит самостановление. Ю. Хабермас мыслил историю жизни процессом самостановления, «цель которого - осознание своих идентификаций, отчуждения, объективаций, заблокировавших путь к конституированию субъектом самого себя» [Букловский, 2009, с. 920].

Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм также указывали, что во время глубоких социальных перестроек и конфликтов процесс личностного становления протекает очень тяжело и трудно.

В философской антропологии (М. Шелер, Г. Плеснер, Э. Кассирер) «объективным характером самостановления личности была не сколько установка на самоутверждение, сколько потребность активного и самостоятельного развития своих деятельностных сил средствами и способами культуры» [Лайпанова, 2005, с. 6].

По определению отечественного философа В.А. Андрусенко, «самоопределение человека – объективный процесс его утверждения в жизни через развитие его природных, социальных и духовных качеств в направлении формирования собственного ‟Я” как самоценности, универсализации мироотношений, жизненной пластичности, максимальной защищенности, эффективной представленности в мире» [Стрелец, 2009, с. 22].

Ю.Ш. Стрелец считает самоопределение реальным процессом, состоящим из самонаблюдения, самооценки и самокоррекции [Стрелец, 2009]. Он высказывает мнение, что «полнота картины человеческого самоопределения должна включать в себя и сущность, и существование человека, и предпосылки (потребности, способности, культурные нормы), образующие систему отношений человек – мир, и реализацию этих отношений в деятельности) [Стрелец, 2009, с. 227].

Методологию исследования составляют научно-исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых по проблеме личностного самостановления.

Методы исследования. В исследовании особенностей личностного самостановления будущих психологов приняло участие 58 студентов направления подготовки «Практическая психология в образовании» КГПУ им. В.П. Астафьева, из них: 15 студентов 2-го курса, 26 студентов 3-го курса, 17 студентов 4-го курса.

Первоначально студенты всех курсов были разделены на группы по общему показателю осмысленности жизни: высокий, средний и низкий. По мнению Е.Л. Буслаевой, смысл жизни в жизнедеятельности студентов «определяет и направляет активность личности на значимые ценности» [Буслаева, 2018, с. 310], поэтому его можно представить как системобразу-ющий компонент самостановления. Личностное самоопределение в нашем исследовании рассматривалось как процесс, в который входят саморегуляция, самоотношение, мотивация к успеху как контроль взаимосвязи с внешним миром и копинг-стратегии как эгопроцессы, направленные на оптимальную адаптацию к ситуации. Соответственно были подобраны диагностические методики: методика «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index, LSI), копинг-тест Лазаруса, тест «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьева) (далее – СЖО), тест мотивации на достижение успеха Т. Элерса. При обобщении и анализе эмпирических материалов применялся кластерный анализ (метод одиночной связи Single Linkage).

Результаты. На первом этапе исследования были выделены на каждом курсе три группы по общему показателю осмысленности жизни: высокий, средний и низкий (с помощью теста СЖО). На 2-м курсе группу с низким уровнем СЖО составили 3 человека, группа со средним уровнем включала 9 человек, группа с высоким уровнем – 3 человека. На 3-м курсе в группу с низким уровнем СЖО вошло 6 человек, в группу со средним уровнем – 14 человек, в группу с высоким уровнем – 6 человек. На 4-м курсе группа с низким уровнем СЖО включала 5 человек, группа со средним уровнем – 9 человек, группа с высоким уровнем – 3 человека.

Далее проанализируем полученные результаты для высокого уровня СЖО.

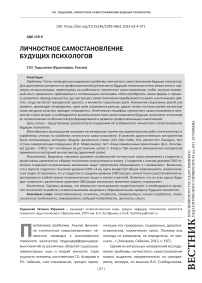

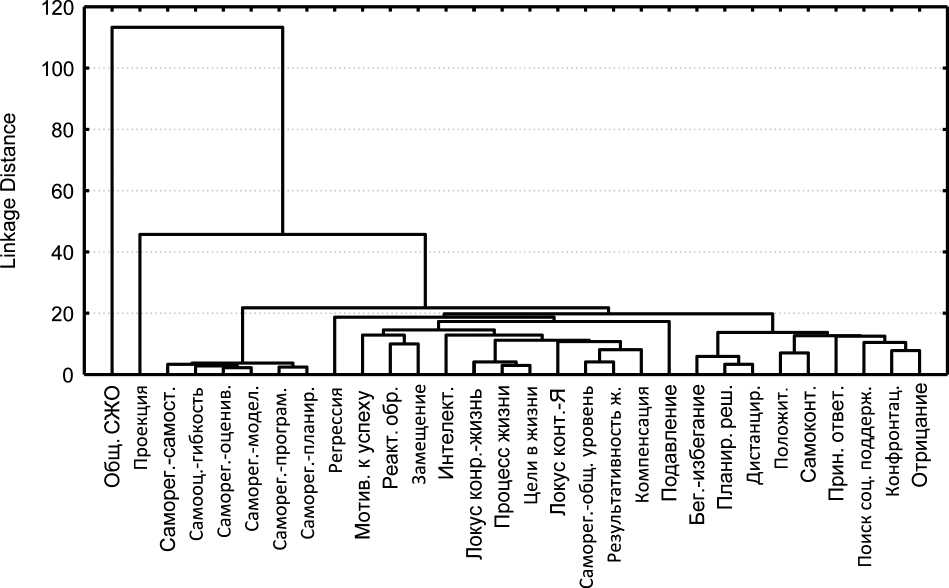

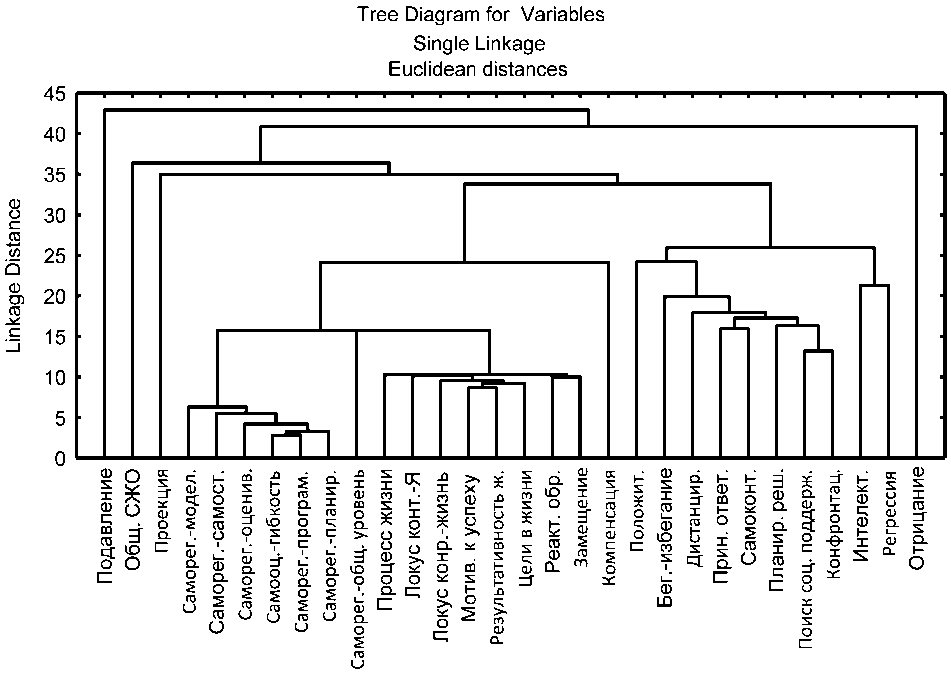

Для студентов 2-го курса с высоким уровнем СЖО результаты кластерного анализа распределились следующим образом: 1-й кластер состоит из пунктов теста «Стиль саморегуляции поведения» и теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса; 2-й кластер – пункты теста СЖО; 3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса, 4-й кластер – пункты методики «Индекс жизненного стиля».

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

Рис. 1. Дендрограмма для студентов 2-го курса с высоким уровнем СЖО

Fig. 1. Dendrogram for 2nd year students with a high level of life-purpose orientation

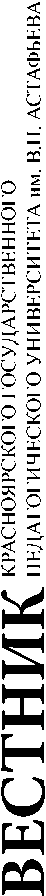

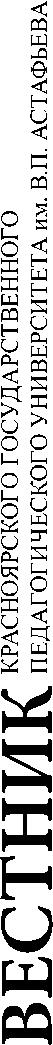

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

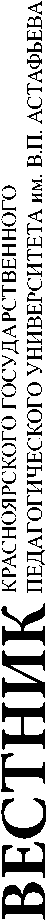

Рис. 2. Дендрограмма для студентов 3-го курса с высоким уровнем СЖО

Fig. 2. Dendrogram for 3rd year students with a high level of life-purpose orientation

Для студентов 3-го курса с высоким уровнем СЖО следующие результаты кластерного анализа: 1-й кластер состоит из пунктов методики «Индекс жизненного стиля»; 2-й кластер – пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса, пункты теста «Стиль саморегуляции поведения», пункты теста СЖО; 3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса.

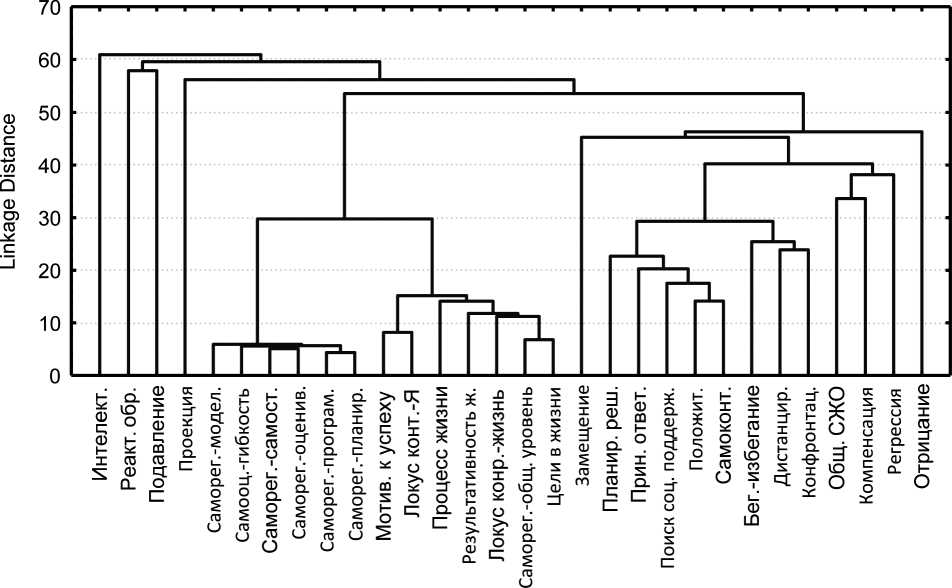

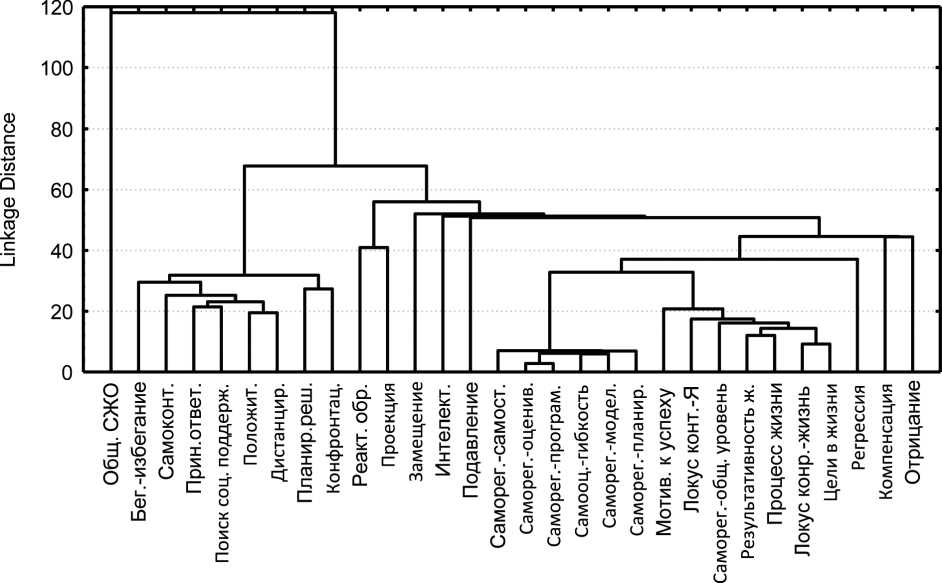

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

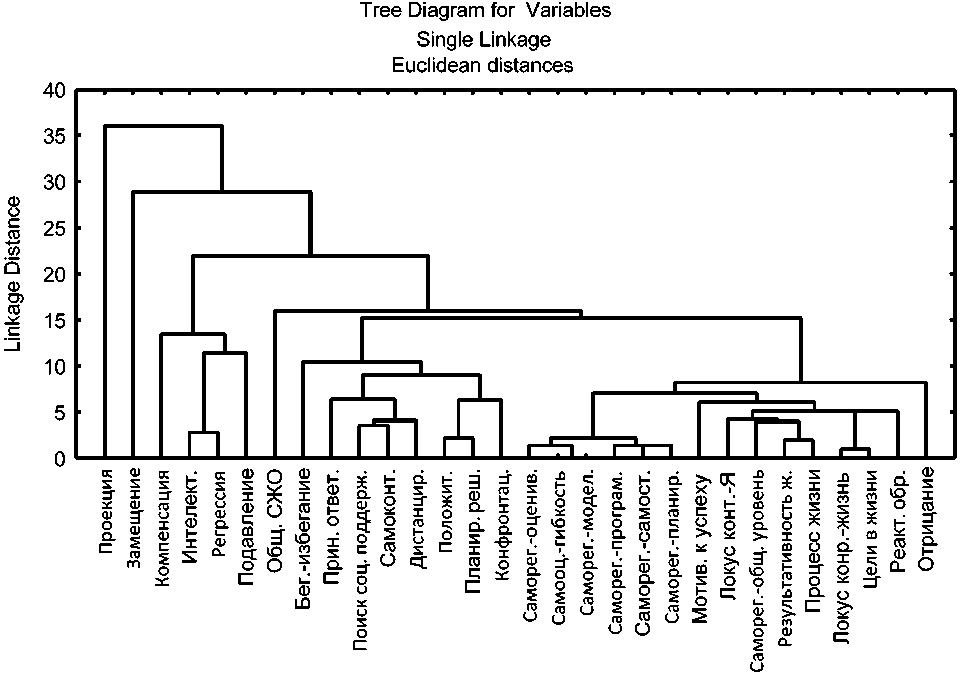

Рис. 3. Дендрограмма для студентов 4-го курса с высоким уровнем СЖО

Fig. 3. Dendrogram for 4th year students with a high level of life-purpose orientation

Для студентов 4-го курса с высоким уровнем СЖО кластерный анализ показал: 1-й кластер составляют пункты теста «Стиль саморегуляции поведения», 2-й кластер – пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса, пункты методики «Индекс жизненного стиля», пункты теста СЖО, 3-й кластер – пункты методики «Индекс жизненного стиля», пункты копинг-теста Лазаруса.

Выявлено, что в группах студентов 2–4-го курсов с высоким уровнем СЖО существуют незначимые различия в процессе личностного самостановления. Группа 2-го курса характеризуется тем, что у респондентов саморегуляция тесно связана с мотивацией к успеху, а реализация копинг-стратегий тесно связана с такой психологической зашитой, как «интеллектуализация», т.е. объяснение событий для развития чувства субъективного контроля над ситуацией. У респондентов 3-го курса с высоким уровнем СЖО выражена явная связь, как и 2-го курса, мотивации к успеху и саморегуляции. У респондентов 4-го курса не отмечена связь мотивации к успеху и саморегуляции. Здесь мотив к успеху входит в кластер, который составляют смысложизненные ориентации и психологические защиты. Возможно, это связано с тем, что к 4-му курсу возрастает общая напряженность защит, поэтому в 3-м кластере налицо тесная связь психологических защит и копинг- стратегий.

Далее проанализируем полученные результаты для низкого уровня СЖО.

Рис. 4. Дендрограмма для студентов 2-го курса с низким уровнем СЖО

Fig. 4. Dendrogram for 2nd year students with a low level of life-purpose orientation

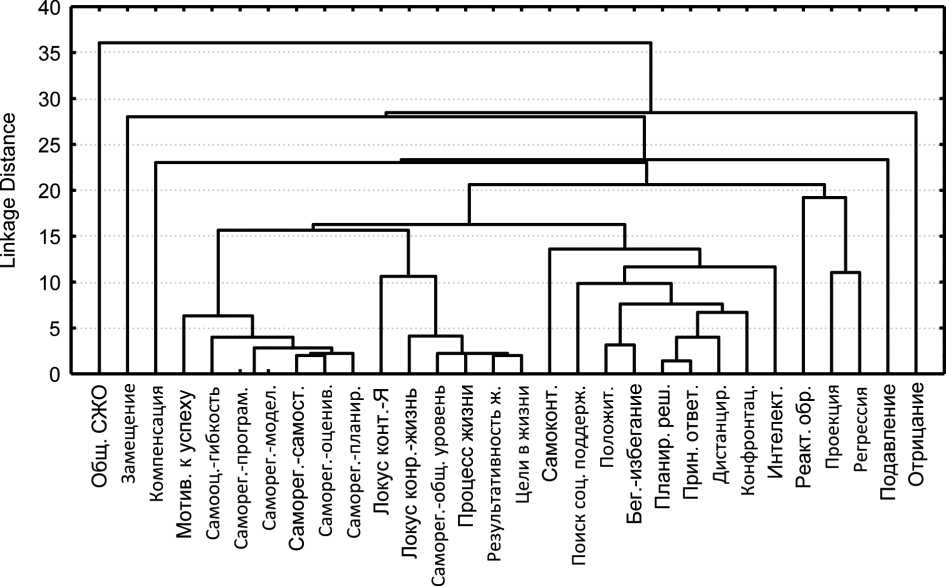

Для студентов 2-го курса с низким уровнем СЖО результаты тестирования распределились следующим образом: 1-й кластер состоит из пунктов методики «Индекс жизненного стиля», 2-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса; 3-й кластер – пункты теста «Стиль саморегуляции поведения»; 4-й кластер – пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса, пункты теста СЖО и пункт методики «Индекс жизненного стиля» «Реактивное образование».

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

Рис. 5. Дендрограмма для студентов 3-го курса с низким уровнем СЖО

Fig. 5. Dendrogram for 3rd year students with a low level of life-purpose orientation

Для студентов 3-го курса с низким уровнем СЖО результаты тестирования распределились следующим образом: 1-й кластер состоит из пунктов теста «Стиль саморегуляции поведе- ния»; 2-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса; 3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса, пункты методики «Индекс жизненного стиля».

Рис. 6. Дендрограмма для студентов 4-го курса с низким уровнем СЖО

Fig. 6. Dendrogram for 4th year students with a low level of life-purpose orientation

Для студентов 4-го курса с низким уровнем СЖО результаты тестирования распределились следующим образом: 1 кластер состоит из пунктов теста «Стиль саморегуляции поведения»; 2-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса, пункты методики «Индекс жизненного стиля»; 3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса.

Как показал анализ, у групп с низким уровнем СЖО достаточно идентичный состав выделенных кластеров. Эти кластеры можно назвать «Саморегуляция», «Копинг-стратегии». Также для всех курсов оказался характерен кластер связи смысложизненных ориентаций и мотивации к успеху. Уточним, что на 4-м курсе в этом кластере отмечены психологические защиты «реактивное образование» и «замещение». Таким образом, к 4-му курсу будущие психологи с низким уровнем СЖО стремятся свои подавленные негативные эмоции направить на более безопасный объект и трансформировать их в противоположные, социально одобряемые действия. Злоупотребление этим может в итоге привести к раннему эмоциональному выгоранию и профессиональной не-успешности.

Проанализируем полученные результаты для групп со средним уровнем СЖО, наиболее многочисленных на всех курсах.

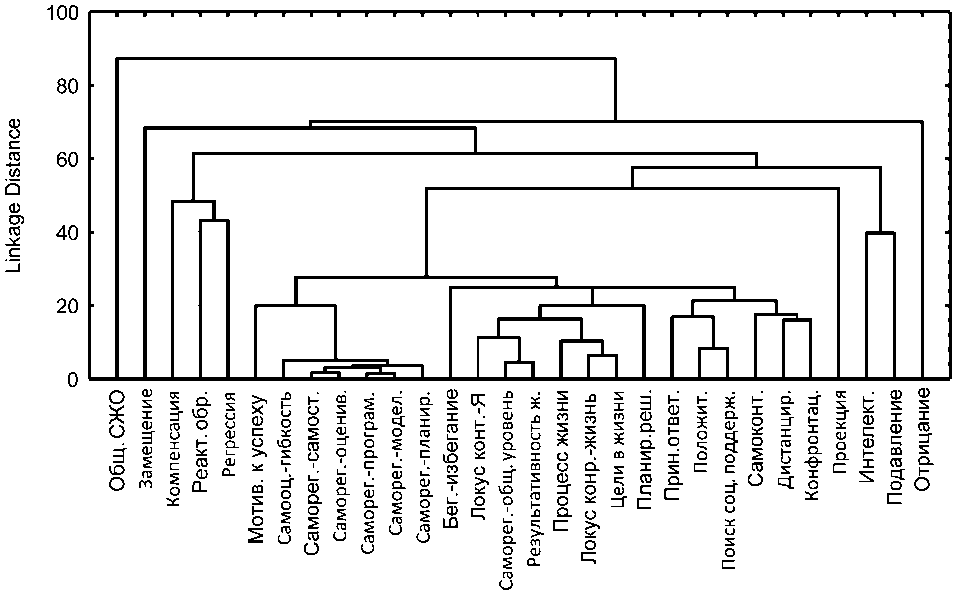

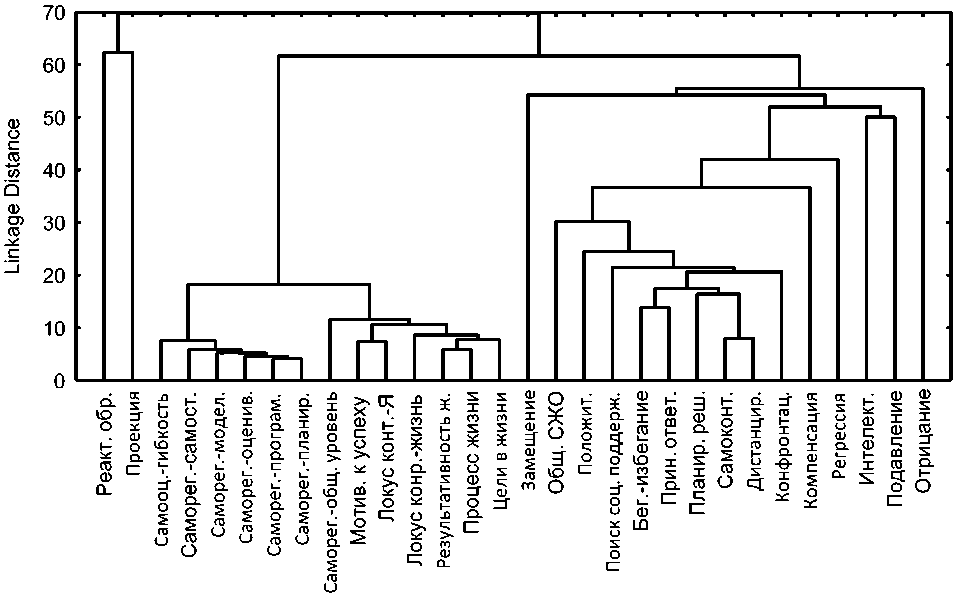

Для студентов 2-го курса со средним уровнем СЖО результаты тестирования распределились следующим образом: 1-й кластер состоит из пунктов теста «Стиль саморегуляции поведения»; 2-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса; 3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса, пункты методики «Индекс жизненного стиля».

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

Рис. 7. Дендрограмма для студентов 2-го курса со средним уровнем СЖО

Fig. 7. Dendrogram for 2nd year students with an average level of life-purpose orientation

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

Рис. 8. Дендрограмма для студентов 3-го курса со средним уровнем СЖО

Fig. 8. Dendrogram for 3rd year students with an average level of life-purpose orientation

Для студентов 3-го курса со средним уровнем СЖО получено: 1-й кластер состоит из пунктов методики «Индекс жизненного стиля»; 2-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса; 3-й кластер – пункты теста «Стиль саморегуляции поведения»; 4-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса.

Tree Diagram for Variables Single Linkage Euclidean distances

Рис. 9. Дендрограмма для студентов 4-го курса со средним уровнем СЖО

Fig. 9. Dendrogram for 4th year students with an average level of life-purpose orientation

Для студентов со средним уровнем СЖО значимые различия между кластерами не отмечены. Для всех групп оказались характерны отдельные кластеры саморегуляции и связи с СЖО с мотивацией к успеху. На 3-м и 4-м курсах выделены кластеры «Копинг-стратегии» и «Психологические защиты», на 2-м курсе копинг-стратегии и психологические защиты связаны между собой.

Установлено, что на всех курсах будущие психологи с различными уровнями СЖО редко используют механизм защиты «отрицание», т.е. допускают со стороны окружающих как позитивную, так и негативную оценку в отношении себя.

Для студентов 4-го курса со средним уровнем СЖО следующие результаты кластерного анализа: 1-й кластер состоит из пунктов копинг-теста Лазаруса; 2-й кластер – пункты методики «Индекс жизненного стиля»; 3-й кластер – пункты теста «Стиль саморегуляции поведения»; 4-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста мотивации на достижение успеха Т. Элерса.

Также можно предположить, что будущие психологи, несмотря на направленность подготовки, недостаточно знают личностные ресурсы.

З аключение. Анализ результатов кластерного анализа позволил описать особенности личностного самостановления будущих психологов. Выделены значимые различия особенностей личностного самостановления у студентов с различными уровнями по общему показателю осмысленности жизни. У студентов с низким уровнем СЖО отмечена тенденция использования механизма защит «реактивное образование» и «замещение». Выявлено, что в группах студентов с высоким уровнем СЖО к 4-му курсу

возрастает общая напряженность психологических защит. Установлено, что у студентов со средним уровнем СЖО процесс личностного самостановления характеризуется слабой связью психологических защит и копинг-стратегий. Отмечено, что на всех курсах будущие психологи с различными уровнями СЖО редко используют механизм защиты «отрицание».

Мы считаем, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости развития технологий по работе с психологическими защитами в образовательном процессе будущих психологов.

Список литературы Личностное самостановление будущих психологов

- Аскарова Г.Б., Сабекия Р.Б. Самость человека и этапы его самостановления // Экономика и социум. 2015. № 1-1 (14). С. 186–189. URL: https://readera.org/read/140110616

- Букловский С.Г. Диссоциированная личность в модусе самостановления (психоаналитический аспект) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 4 (4). С. 920–924.

- Буслаева Е.Л. Смысложизненные ориентации современных студентов // Психологические проблемы смысла жизни и акме: электр. сб. матер. XXIII Междунар. симпозиума. ФГБНУ «Психологический институт РАО», 2018. С. 309–311. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35270151

- Голованова Н.Ф., Дерманова И.Б. Два проявления саморазвития личности: психолого-педаго-гический взгляд // Вестник Удмурского университета. Ижевск: Изд-во: УГУ. 2017. № 4, т. 27. С. 443–450. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-proyavleniya

- Голышева З.В. Динамика смысложизненных ориентаций (лонгитюдное исследование) // Психологические проблемы смысла жизни и акме: матер. XIV симпозиума. М.: ПИ РАО, 2009. С. 120–124. URL: https://www.pirao.ru/images/labs/gporl/XIV-simpozium.pdf

- Дегтярева Г.И. Профессиональное саморазвитие // ЭНИГМА. 2020. № 27-3. С. 71–77. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44263637

- Дубровская Е.А. Понятие личности и ее самореализация в гуманистической психологии // Диспут плюс. 2014. № 9–10 (29). С. 54–59. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23143293

- Дьячук А.А., Бочарова Ю.Ю., Климацкая Л.Г., Шпаков А.И. Особенности совладающего поведения студентов с различной академической успешностью // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2022. № 2 (60). С. 132–150. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48710517

- Знаков В.В. Психология понимания мира человека. М.: Ин-т психологии РАН, 2016.

- Косикова Л.В., Кондакова И.М. Особенности самореализации в юношеском возрасте // Современные тенденции развития науки и технологии. Ртосв на/Д: Изд-во Южного федерального ун-та, 2016. № 11-13. С. 72–74. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27676388

- Лайпанова Ф.Х. Самостановление личности в культуре. Карачаевск: КЧГУ, 2005. 174 с.

- Лебедев А.Н. Мотивация и психологические механизмы саморазвития личности // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии. Результаты и перспективы развития / отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН. 2017. С. 751–757. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30669958

- Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2009. 70 с.

- Романова Л.М. Саморазвитие и самообразование личности студента // Personal development: psychological foundations and social conditions: materials of the V International scientific conference. Изд-во: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018. С. 22–25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32744423

- Селезнева Е.В. Грани самосуществления: от самоотношения к самореализации: монография: М.; Берлин: Директо-Медиа, 2015. 404 с. URL: https://pps.ranepa.ru/Publication2/2015/d2d7bbbc (дата обращения: 12.04.2018).

- Слободчиков В.И. Проблемы развития и воспитания личности в студенческом возрасте // Социальное воспитание. 2017. № 2. С. 4–9. URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/301056

- Стрелец Ю.Ш. Смысл жизни человека: от истории к вечности. Оренбург: Изд-во Оренбур. гос. ун-та, 2009. 540 с. URL: http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/11340/1/3932_20131119.pdf

- Тодышева Т.Ю. Одиночество в период ранней взрослости: матер. междунар. психол.-пед. чтений памяти Л.В. Яблоковой. Сер.: Современное психолого-педагогическое образование / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2020. С. 42–45. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44606446

- Фоминых Е.С. Взаимосвязь самоэффективности и жизненной позиции молодежи // Вектор науки ТГУ. 2020. № 2 (41). С. 55–59. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43076457

- Akishina E.M., Olesina E.P., Mazanov A.I. Influence of competitive activity on the development of self-realization among adolescents // International Journal of Evaluation and Research in Education. 2022. Vol. 11, No 2. P. 927–935. DOI: 10.11591/ijere.v11i2.22361. URL: https://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/22361

- Borokhovski E., Obukhova Yu.V. Emotional intelligence contributes to the feeling of self-realization: A case of Russian young adults // Russian Psychological Journal. 2021. Vol. 18, No 3. P. 54–69. DOI: 10.21702/rpj.2021.3.4

- Fedorova M.A., Tsyguleva M.V., Tsoupikova H.V., Efimenko I.N. Providing professional self-realization for technical university students when teaching the humanities // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Vol. 907. P. 23–30. DOI: 10.1007/978-3-030-11473-2_3

- Glavinska O.D., Ovdiyenko I.M., Brukhovetska O.V. et al. Professional self-realization as a factor in the psychological well-being of specialists of caring professions // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2020. Vol. 8, No 3. P. 548–559. DOI: 10.6000/2292-2598.2020.08.03.32 URL: https://www.academia.edu/68800481/Professional

- Kudinov S.I., Kudinov S.S., Mikhailova O.B. et al. Different self-attitude indicators in students and their self-realization in a university // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2020. Vol. 8, No 3. P. 47–59. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-3-47-59. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Different

- Odinokaya M., Krepkaia T., Sheredekina O., Bernavskaya M. The culture of professional self-realization as a fundamental factor of students’ internet communication in the modern educational environment of higher education // Education Sciences. 2019. Vol. 9, No 3. P. 187. DOI: 10.3390/educsci9030187. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/The-Culture