Личностные особенности в прогнозировании детей-сирот

Автор: Артищева Лира Владимировна, Кузнецова Евгения Анатольевна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Проблемы социальной педагогики и социальной работы

Статья в выпуске: 1 (35), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена имеющейся проблемой прогнозирования у детей- сирот. Дети-сироты находятся в особых жизненных и социальных условиях, что обусловливает особенности их личностного развития и формирования личностных качеств. Наше исследование направлено на то, чтобы раскрыть взаимосвязь личностных особенностей детей-сирот и вероятностного прогнозирования. Цель исследования - на основе анализа статистического метода корреляции Пирсона обосновать значимые взаимосвязи между признаками способностей к прогнозированию с такими личностными особенностями, как жизнестойкость и самооценка. Исследование направлено на решение следующих задач: анализ научных работ, посвященных проблеме сиротства; определение сущности понятий «прогнозирование», «жизнестойкость», «самооценка»; выявление взаимосвязи между признаками способности к прогнозированию и личностными особенностями. Согласно теории вероятностного прогнозирования, прогнозирование исхода ситуаций, правильность принятия решений, а также тактика поведения зависят от индивидуальных личностных особенностей. В результате проведенного исследования выявлены положительные и отрицательные значимые взаимосвязи показателей способностей к прогнозированию, жизнестойкости, самооценки. Результаты могут быть использованы в области психологии для совершенствования способности к прогнозированию детей-сирот.

Дети-сироты, прогнозирование, жизнестойкость, самооценка, метод корреляции пирсона, личностные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/142229492

IDR: 142229492 | УДК: 159.922.73 | DOI: 10.33065/2307-1052-2021-1-35-48-59

Текст научной статьи Личностные особенности в прогнозировании детей-сирот

Личностные особенности детей в условиях семейной депривации. Научный интерес к проблеме сиротства, актуальной до сих пор, берет свое начало в XVIII веке. Особые условия воспитания способствуют возникновению специфических личностных особенностей, которые касаются физического, физиологического и психического развития ребенка [Трухманова 2004: 288]. Подтверждено, что дети, воспитывающиеся в условиях семейной депривации, могут иметь негативные стороны развития [Shulga, Savchenkova 2016: 10493–10504]: замедленный уровень когнитивного развития [Mukhamedrakhimov 2006: 21–24], низкий IQ [Bardyshevskaya, Lebedinsky 2003: 320], эмоциональные и регуляторные расстройства [Shulga, Savchenkova 2016: 10493–10504], неправильная самооценка [Shvets 2011: 181; Трухманова 2004: 288; Наливайко 2006: 30; Karnaukh 2006: 28], тревожное и враждебное отношение к взрослым [Karnaukh 2006: 28; Трухманова 2004: 288], низкий уровень самоконтроля [Mikhaylova 2004: 225; Наливайко 2006: 30; Shvets 2011: 181] и социально приемлемого поведения [Muhamedrahimov, Nikiforova 2008: 297; Ахметзянова 2019: 131–136; Kuznetcova, Akhmetzyanova 2017: 1085–1082], нарушенная идентичность [Савкова 2003: 14–16] и модель семьи [Shubina 2013: 14–16; Shulga, Tatarenko 2013: 203–213], состояние одиночества и изолированности [Трухманова 2004: 288].

Специфический фактор воспитания в условиях детского дома приводит к дезадаптации, Причины дезадаптации следующие: нехватка общения с родными, принудительное общение со взрослыми и сверстниками в закрытом учреждении, режим, отсутствие личного пространства и др. [Трухманова 2004: 288; Наливайко 2006: 30; Пантелеева 2008: 23].

Пребывание в условиях стресса способствует возникновению нарушения психологической или когнитивной выносливости, стойкости личности. Данным характеристикам впервые дали определение американские ученые С. Кобаса и С. Мади, обозначив их термином «hardiness» [Kobasa, Maddi 1983: 41–51]. В дальнейшем Д. А. Леонтьев определил этот термин как «жизнестойкость» [см.: Зеер 2015: 69–76].

Жизнестойкость – свойство личности человека, проявляющееся в трудных ситуациях в умении привлекать ресурсы и силы для преодоления неблагоприятных обстоятельств жизни. Жизнестойкость обеспечивает нормативную жизнедеятельность человека и его психологическую сохранность, определяющуюся эмоциональной устойчивостью и сопротивляемостью конфликтам, кризисам, травмам и угрозам [Зеер 2015: 69–76]. Дети, воспитывающиеся в условиях семейной депривации, в силу объективных причин чаще других находятся в ситуации стресса. Это может, как мы полагаем, либо выработать в них жизнестойкость, либо надломить их личность.

Своеобразная социальная ситуация и система взаимоотношений в условиях детского дома способствуют формированию отличительной самооценки детей, там воспитывающихся, от сверстников, воспитывающихся в семьях [Авдеева 2005: 26].

Самооценка – это составляющая сознания, подкрепленная миропониманием человека, положением в обществе. Самооценка влияет на поведение и формируется в зависимости от моральных принципов и ценностей общества [Петровский 2005: 512; см. также об этом: Мартышова 2016].

Самооценка является важным «стержневым параметром» личности и средством повышения жизнестойкости человека [Кузьмина 2004: 103–105].

Прогнозирование и личностные особенности индивида. Ряд индивидуальных особенностей личности обуславливает прогнозирование последствий и результатов исхода ситуации, определяют правильность принятия решений и тактику собственного поведения [Сычев 2009: 196; Прохоров, Валиуллина 2011: 624]. Построение будущего носит не определенный, а вероятностный характер, так как информация о прошлых событиях моделирует будущее с неким уровнем достоверности. Следовательно, прогнозирование является вероятностным [Солобутина 2009: 182]. Вероятностное прогнозирование подразумевает предвосхищение будущих событий, основанных на вероятностном прошлом опыте и информации о существующей ситуации. Прошлый опыт и существующая ситуация дают предпосылки для появления гипотез о будущих событиях. Соответственно прогнозу осуществляется приготовление к действиям в будущей ситуации, обусловленной с большей вероятностью достижением некоторых целей [Гуревич, Фейгенберг 1977].

Термин «вероятностное прогнозирование», введенный И. М. Фейгенберг, может касаться разных сторон будущего:

-

- прогнозирования событий окружающего мира, неподвластных индивиду (прогноз наблюдателя со стороны);

-

- прогнозирования событий окружающего мира, на которые можно повлиять (планирование собственных действий и, соответственно, прогнозирование собственного поведения);

-

- прогнозирования действий индивида, которые всегда ориентированы на достижение определенной цели; планируемые действия заключаются в оценке вероятности того,

что индивид будет действовать так, чтоб достичь желаемой цели или приблизиться к ней;

-

- цели индивида могут не совпадать с целями окружающих активных «элементов среды»; в таком случае прогноз опирается на гипотезу вероятностного поведения «элементов среды» и включает рефлексивное развитие;

-

- при построении сценария предстоящих действий учитывают собственные затраты энергии, времени и т.д.

Действия являются подходящими, если приближают к цели при оптимальных затратах [Гуревич, Фейгенберг 1977: 392].

-

Р . М. Фрумкина определяет вероятностное прогнозирование как умение индивида использовать сведения из прошлого опыта для предвосхищения предстоящих событий, т.е. подготовить поведение в новых обстоятельствах [Солобутина 2009: 182].

-

А. А. Леонтьев говорит о вероятностном прогнозировании как об учете индивидуумом вероятностного опыта, аккумулированного в прошлом и заведующего анализом вероятностей в «модели будущего» [Солобутина 2009: 182].

По мнению П. К. Анохина, способность человека предвосхищать будущее,т.е. способность опережающего отражения, раскрывается благодаря механизмам вероятностного прогнозирования [Гуревич, Фейгенберг 1977: 392].

-

В. В. Соколов выделяет следующие механизмы вероятностного прогнозирования:

-

- эмпатия,т.е. предвосхищение событий на основе эмоционального состояния участников будущих событий;

-

- идентификация, т.е. попытка субъекта мысленно представить жизненную ситуацию глазами другого человека и таким образом спрогнозировать его поведение и психическое состояние;

-

- рациональный или дедуктивный прогноз: в одной и той же ситуации человек с одними чертами характера ведет себя одним образом, с другими, соответственно, – другим;

-

- рефлексия, играющая важную роль в процессах интерсубъективного понимания и лежащая в основе механизмов прогнозирования того, другие как индивида будут воспринимать и принимать;

-

- интуитивный прогноз – прогноз, при котором человек не может объяснить, каким образом он пришел к определенному выводу [Соколов 2006: 276—278].

Несовершенство механизмов вероятностного прогнозирования может спровоцировать внутриличностные конфликты, ведущие к психическим расстройствам [Менделевич 2005: 445].

Важным фактором психологически здорового и устойчивого к стрессам индивида является наличие способности прогнозирования. Нарушение данной функции может привести к социальной дезадаптации личности. Психическая напряженность, вызванная стрессом, является причиной изменения психического состояния человека, препятствующего выходу из стрессовой ситуации.

Одним из важнейших аспектов рассмотрения теории вероятностного прогнозирования является взаимосвязь данной способности с личностными особенностями детей-сирот. Для детей-сирот характерна высокая тревожность [Artishcheva 2019: 31–44], проявляющаяся в построении прогнозов в рамках узкого социального контекста, а также в конструировании пассивной позиции в прогнозируемых ситуациях. В прогнозах дети-сироты выступают в качестве пассивных субъектов, никак не участвующих в разрешении ситуации [Artishcheva 2019: 31-44]. Анализ ожиданий человека в зависимости от индивидуальных характеристик является задачей нашего исследования. Для решения данной задачи необходимо выявить значимые взаимосвязи между признаками способностей к прогнозированию и личностными особенностями (жизнестойкость и самооценка).

Описание выборки. В исследовании приняли участие воспитанники ГБУ «Детский дом Приволжского района г. Казани» – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 8–11 лет. Исследование проводилось в первой половине дня во время внеклассных занятий.

Методики исследования. Для выявления значимых взаимосвязей между признаками способностей к прогнозированию с личностными особенностями (жизнестойкость и самооценка) использовались методики, соответствующие возрасту.

При исследовании применялась следующие методики:

-

- методика «Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или реального нарушения социальной нормы»: основу методики составляет авторская модель прогностической способности младшего школьника как показателя благополучной социализации и предиктора девиантного поведения;

-

- «Угадайка» – методика Л. И. Перслени и В. Л. Подобеда, направленная на исследование особенностей прогностической деятельности для выявления дифференциальной значимости показателей, полученных в процессе диагностирования;

-

- тест жизнестойкости С. Мадди (адаптированный Д. А. Леонтьевым), направленный на изучение выраженности компонентов, препятствующих возникновению стресса и напряжения в сложных ситуациях;

-

- методика самооценки С. Хартер (адаптированная Н. С. Чернышевой), позволяющая выявлять у детей собственной умелости в соответствии с исследуемыми компетентностями.

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках эмпирического исследования представляют важность не только общие показатели (способность к прогнозированию, жизнестойкость, самооценка), но и изучение частных показателей (способность к прогнозированию в ситуациях реального или потенциального нарушения социальной нормы, способность к прогнозированию в каждой из сфер отношений, оценка рисков возникновения девиаций, познавательная компетентность, компетентность в общении со сверстниками, компетентность во внеурочной деятельности, общее самопринятие, вовлеченность, контроль, риск).

Детям-сиротам свойственна высокая скорость формирования прогноза, но этот прогноз не всегда оказывается эффективным. Способность прогнозировать развита относительно ситуаций реального или потенциального нарушения социальной нормы, а также в значимых сферах жизнедеятельности (учеба, внеучебные ситуации, отношения со взрослыми и сверстниками и т.д.). Прогностическая компетентность в целом имеет свою специфику по выраженности критериев (ориентир на просоциальное или асоциальное поведение, зрелые или инфантильные стратегии, оптимистическая или пессимистическая установка, активная или пассивная позиция, вариативность или инва-риативность, детализированность или обобщенность, широта или узость, рациональность или нерациональность прогноза, степень вербализации и использования речеязыковых средств, категорий будущего времени).

Характеристики жизнестойкости (вовлеченность, контроль и принятие) у исследуемой группы детей-сирот в целом имеют низкую выраженность. Дети не вовлечены в происходящее, что приводит к чувству отвергнутости; не все они имеют убежденность, что сами выбирают свой путь; на риск идут либо осмотрительно, либо избегают его вовсе.

Согласованность всех показателей жизнестойкости указывает на частое возникновение стрессов и низкую способность преодоления стрессовых ситуаций.

Согласно результатам исследования уровень самооценки в группе по всем субшкалам является средним, соответственно, общий показатель также является средним, что говорит о согласованности общих и частных показателей.

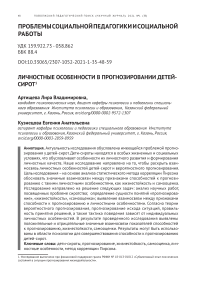

Целью нашего исследования является выявление статистической значимости кор- реляционной связи между показателями: способность к прогнозированию и уровня жизнестойкости; способность к прогнозированию и уровня самооценки. Соответственно полученные данные согласовывались между собой по 28 шкалам (см. Рис. 1).

Условные обозначения: 1. широта / узость социального контекста; 2. полнота / бед ность речи – языковых средств; 3. максимальная / минимальная вербализация прогноза;

-

4. детализированность / обобщенность прогноза; 5. контроль; 6. риск; 7. жизнестойкость; 8. компетентность во внеурочной деятельности;

-

9. рациональный / нерациональный прогноз;

-

10. оптимистическая / пессимистическая установка на будущее; 11. Вариативность / инвариативность прогноза; 12. вовлеченность;

-

13. компетентность в общении со сверстниками.

Связи: = положительная связь,уровень значимости p≤0,01; - положительная связь, уровень значимости p≤0,05; = = = отрицательная связь, уровень значимости p≤0,01; - - - отрицательная связь, уровень значимости p≤0,05.

Корреляционный анализ подтвердил зависимость исследуемых показателей прогнозирования и жизнестойкости, что выражено

Рис. 1. Взаимосвязь прогностических характери-

статистически значимыми отрицательными стик и личностных особенностей детей-сирот связями: показатель вариативность/ инвариативность прогноза и риск (r= -0,723*высо-кая); широта / узость социального контекста и риск (r= -0,737*высокая); рациональный / нерациональный прогноз и контроль (r= -0,694* высокая); рациональный / нерациональный прогноз и риск (r = -0,791* высокая); полнота / бедность речи, языковых средств и жизнестойкость (r = -0,730*высокая); детализированность / обобщенность прогноза и вовлеченность (r = -0,810** очень высокая); максимальная / минимальная вербализация прогноза и вовлеченность (г = -0,801** очень высокая); полнота / бедность речи - языковых средств и вовлеченность (r = -0,809** очень высокая).

При оценивании показателей способности к прогнозированию и самооценке выявлены прямые линейные взаимосвязи, что выражено следующими показателями: оптимистичекая / пессимистическая установка на будущее и компетентность во внеурочной деятельности (r = 0,710* высокая положительная); детализированность / обобщенность прогноза и компетентность во внеурочной деятельности (г = -0,734* высокая); максимальная / минимальная вербализация прогноза и компетентность в общении со сверстниками (r = -0,779* высокая); максимальная / минимальная вербализация прогноза и компетентность во внеурочной деятельности (r = -0,829** очень высокая). Коэффициенты корреляции варьируют в диапазоне 0,829 – 0,694, что соответствует высокому уровню согласованности исследуемых показателей.

Полученные результаты корреляционного анализа доказывают факт взаимосвязи способности к прогнозированию с критериями самооценки и жизнестойкости. Можно утверждать, что ожидание благоприятного или неблагоприятного исхода ситуации, выстраивание образа будущего и компонентов события, степень развернутости вербализации прогноза, умение или неумение пользоваться языковыми средствами взаимозависимы с компонентами самооценки и жизнестойкости.

Выявленные взаимосвязи подтверждают необходимость привлечения личностных ресурсов и жизненных сил для преодоления трудных жизненных ситуаций. Именно жизнестойкость помогает человеку преодолевать тревогу, которая сопровождается выбором будущего (неизвестного) в ситуации существующей дилеммы.

Для более детального анализа обусловленности специфики прогнозирования личностными качествами мы разделили испытуемых на подгруппы по выраженности жизнестойкости (дети-сироты с высоким и низким уровнем жизнестойкости).

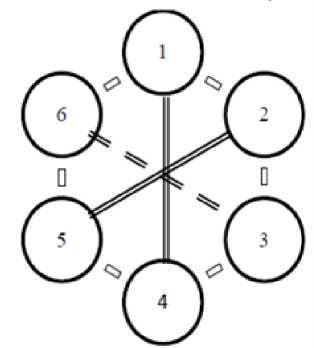

На рисунке представлены данные, отражающие модель прогнозирования детей-сирот с низкой жизнестойкостью (см. Рис. 2).

Условные обозначения: 1. оценка рисков возникновения девиаций; 2. детализи-ованность / обобщенность прогноза; 3. полнота / бедность речеязыковых средств; 4.

Рис. 2. Структура прогнозирования у детей-сирот с низкой жизнестойкостью

просоциальное / асоциальное поведение; 5. максимальная / минимальная вербализация прогноза;

-

6. активная / пассивная позиция.

Связи: = положительная связь, уровень значимости p≤0,01; - положительная связь, уровень значимости p≤0,05; = = = отрицательная связь, уровень значимости p≤0,01; - - - отрицательная связь, уровень значимости p≤0,05.

В результате анализа статистической линейной связи между признаками способностей к прогнозированию у группы с низкими показателями жизнестойкости выявлены связи с прямо пропорциональными зависимостями, т.е. положительные: оценка рисков возникновения девиаций и просо-циальное / асоциальное поведение (r=1** высокий уровень значимости); детализированность / обобщенность прогноза и максимальная / минимальная вербализация прогноза (r=1** высокий уровень значимости); а также связи с обратно пропорциональной зависимостью, т.е. отрицательные: полнота / бедность речеязыковых средств и активная / пассивная позиция (r=-1** высокий уровень значимости).

Дети-сироты со сниженной жизнестойкостью в прогнозировании ориентируются на более ранние, несоответствующие возрасту, модели поведения, но при этом более ориентированы на соответствие ожиданиям социума, выделяют значимые отношения и учитывают социальные нормы. Их прогнозы строятся с учетом широких социальных связей, то есть в рамках широкого социального контекста, а сами выступают как активный субъект. Но в разрешении сложившейся ситуации дети-сироты с низкой жизнестойкостью прогнозируют единственный возможный сценарий развития и чаще с неблагоприятным исходом.

Структура прогнозирования детей-сирот, демонстрирующих сниженную жизнестойкость, не имеет целостности, раздроблена на три плеяды с одной взаимосвязью в каждой. Данные дети выстраивают прогнозы, опираясь на образ будущего; они вербализуют свой прогноз, используя речевые конструкции и определяя себя в активной или в пассивной позиции. При ориентации на социально одобряемое поведение дети с низкой жизнестойкостью уменьшают риски возникновения девиаций.

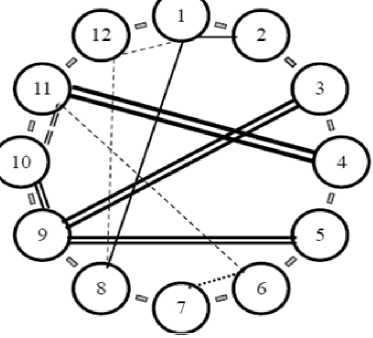

Далее рассмотрим специфику построения прогноза детьми, имеющими высокие показатели жизнестойкости (см. Рис. 3).

Условные обозначения: 1. активная / пассивная позиция; 2. вариативность / инвариа- тивность прогноза; 3. количество ошибок; 4. рациональный / нерациональный прогноз; 5.

максимальная / минимальная вербализация прогноза; 6. оценка рисков возникновения девиаций; 7.полнота / бедность речеязыковых средств; 8. зрелые / инфантильные стратегии прогноза; 9. детализированность / обобщенность прогноза; 10. ошибки отвлечения; 11. широта / узость социального контекста; 12. просоциальное / асоциальное поведение.

Рис. 3. Структура прогнозирования у детей-сирот со средней жизнестойкостью

Связи: = положительная связь, уровень значимости p≤0,01; - положительная связь, уровень значимости p^0,05; = = = отрицательная связь, уровень значимости p≤0,01; - - - отрицательная связь, уровень значимости p≤0,05.

В группе со средними показателями жизнестойкости наблюдаются следующие положительные взаимосвязи: активная / пассивная позиция и зрелые / инфантильные стратегии прогноза (r=0894* высокая); вариативность / инвариативность прогноза и активная / пассивная позиция (r=0894* высокая); детализированность / обобщенность прогноза и количество ошибок (r=0972** очень высокая); детализированность / обобщенность прогноза и ошибки отвлечения (r=0933** очень высокая); рациональный / нерациональный прогноз и широта / узость социального контекста (r=1** очень высокая); максимальная / минимальная вербализация прогноза и детализированность / обобщенность прогноза (r=1** очень высокая). Наблюдаются и отрицательные связи: зрелые / инфантильные стратегии прогноза и оценка рисков возникновения девиаций (r=-0894* высокая); зрелые / инфантильные стратегии прогноза и просоциальное / асоциальное поведение (r=-0970** очень высокая); активная / пассивная позиция и просоциальное / асоциальное поведение (r= -0868* высокая); полнота / бедность речеязыковых средств и оценка рисков возникновения девиаций (r=-1** очень высокая).

Жизнестойкость определяется как возможность выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации благодаря развитым и устойчивым копинг-стратегиям. В прогнозах детей-сирот с более высокой жизнестойкостью чаще отражены установки на деструктивные формы поведения; несмотря на это они ожидают благоприятный исход событий. Их прогнозы более вариативны,то есть они прогнозируют различный путь развития сложившейся ситуации. В прогнозах дети-сироты демонстрируют модели поведения, соответствующие возрасту и социальному развитию, но выступают пассивно, указывая субъектами ситуации других участников – их прогноз построен без учета прошлого опыта и на узком социальном контексте с учетом только непосредственных участников ситуации.

Структура прогнозирования у детей со средним уровнем жизнестойкости характеризуется большей связанностью. Она раздроблена на две плеяды, которые состоят из пяти – восьми показателей, что говорит о более сложной модели построения прогноза.

Когда дети при прогнозировании ориентированы на социально одобряемое поведение и адаптивные стратегии поведения, они редко используют языковые средства. Чем больше при прогнозировании дети опираются на широкий спектр социальных связей и значимых отношений, тем их прогноз чаще носит более рациональный характер, то есть строится на основе анализа ситуаций с опорой на прошлый опыт.

Детям со средней жизнестойкостью свойственна отвлекаемость при прогнозировании. С одной стороны, их прогноз характеризуется обобщенностью: в нем отсутствует описание различных компонентов ситуации; это определяет минимальную вербализацию прогноза. С другой стороны, дети со средней жизнестойкостью ориентируются на узкий социальный контекст, а, следовательно, на непосредственных участников прогнозируемой ситуации, что обусловливает нерациональность самого процесса прогнозирования: при нем не учитывается или частично учитывается прошлый опыт; в данном случае ребенок демонстрирует неумение использовать речевые средства в прогнозировании.

Анализ зависимости характеристик процесса прогнозирования от уровня жизнестойкости (низкого или среднего) позволил нам сформулировать некоторые проблемы. А. А. Реан, рассматривая проблемы девиаций и асоциального поведения, подчеркивает важность влияния семьи в этом процессе: психосоциальная деформация семьи является важным механизмом определения асоциального поведения ребенка. Согласно теории спланирован- ного поведения, для прогнозирования поведения важно учитывать отношение человека к поступку, оценку легкости или трудности совершения поступка; помимо этого, для успешного прогноза необходимо знать социально одобряемые нормы [Реан 2015: 105–110].

Корреляционный анализ отображает только взаимодействие факторов. Опираясь на ранее проведенные исследования, предположим, что респонденты с низким уровнем жизнестойкости, как правило, не занимают активную позицию относительно события и не управляют ситуацией; респонденты со средними показателями жизнестойкости, наоборот, ранее успешно справлялись с трудной жизненной ситуацией [Вербина 2017].

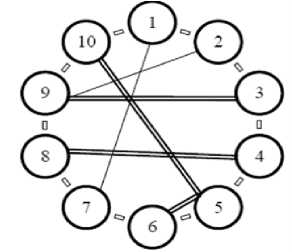

Рассмотрим специфику прогнозирования детей-сирот в зависимости от выраженности самооценки (см. Рис. 4).

Условные обозначения: 1. просоциальное / асоциальное поведение; 2. полнота / бедность речеязыковых средств; 3. максимальная / минимальная вербализация прогноза;

Рис. 4. Структура прогнозирования у детей-сирот со средней самооценкой

-

4. внеучебные ситуации; 5. широта / узость социального контекста; 6. рациональный / нерациональный прогноз; 7. оценка рисков возникновения девиаций;

-

8. отношение к болезни; 9. детализированность / обобщенность прогноза; 10. вариативность / инва-риативность прогноза.

Связи: = положительная связь, уровень значимости p≤0,01; -положительная связь, уровень значимости p≤0,05; = = = отрицательная связь, уровень значимости p≤0,01; - - - отрицательная связь, уровень значимости p≤0,05.

В результате исследования способности к про- гнозированию у группы со средним показателем самооценки выявлены следующие взаимосвязи: просоциальное / асоциальное поведение и оценка рисков возникновения девиаций (r=0,707* сильная); полнота / бедность речеязыковых средств и детализиро-ванность / обобщенность прогноза (r=0,725* сильная); полнота / бедность речеязыковых средств и максимальная / минимальная вербализация прогноза (r=0,725*1 сильная); внеучебные ситуации и отношение к болезни (r=1** очень сильная); широта / узость социального контекста и вариативность / инвариативность прогноза (r=1** очень сильная); рациональный / нерациональный прогноз и широта / узость социального контекста (r=0,808** очень сильная); максимальная / минимальная вербализация прогноза и дета-лизированность / обобщенность прогноза (r=1 **очень сильная).

Структура прогнозирования состоит из нескольких плеяд, объединяющих в себе 2–3 показателя. То есть дети-сироты со средней самооценкой (в нашей выборке это была вся исследуемая группа) выстраивают прогноз, не используя все аспекты прогнозирования. Если при построении прогнозов они ориентированы на асоциальное поведение, то возрастают риски появления девиантных форм поведения. Бедность речеязыковых средств, неумение использовать их при построении прогноза, отсутствие развернутости вербального прогноза, характерные для многих детей-сирот, приводят к обобщенности прогноза – образ будущего представляется им нерасчлененным. Если в процессе прогнозирования дети-сироты не учитывают прошлый опыт, не выделяют значимые отношения и характеристики ситуации, то прогноз строится в рамках узкого социального контекста, без определения значимых характеристик и элементов ситуации. Это детерминирует, в свою очередь, инвариативность прогноза: такие испытуемые, как правило, предполагают единственный сценарий развития ситуации.

Асоциальные нормы поведения и ценности могут усваиваться посредством подражания, если они являются доминирующими в той среде, где ребенок живет и учится. Представления ребенка об отрицательных или положительных отношениях побуждает его к негативным либо, наоборот, к положительным установкам поведения. Если тенденция развития положительной самооценки не находит поддержки у взрослых, то вероятность возникновения девиантного поведения возрастает [Реан 2015: 105–110]. Такие испытуемые, скорее всего, при прогнозировании будут ориентироваться на асоциальное поведение.

Выводы:

-

1. Детям-сиротам свойственна высокая скорость формирования прогноза, но он не всегда эффективен. Способность прогнозировать находит свое развитие в ситуациях реального или потенциального нарушения социальной нормы и в значимых сферахжиз-недеятельности. Характеристики жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие) в целом у исследуемой группы детей-сирот имеют низкую выраженность. Дети-сироты, как правило, не вовлечены в происходящее, что приводит к чувству отверженности – такие дети, как правило, не имеют убежденности, что сами выбирают свой путь, на риск идут осмотрительно либо вообще избегают его. Самооценка у детей-сирот средняя, они неактивны в обучении и в выборе занятий во внеурочное время.

-

2. Специфика прогнозирования детей-сирот обусловлена уровнем жизнестойкости. Возможность выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации способствует выстраиванию прогноза без учета социальных норм, что увеличивает вероятность проявления девиаций – при этом такие дети ожидают позитивный исход события. Испытуемые со средним уровнем жизнестойкости, в отличие от своих сверстников со сниженной жизнестойкостью, могут идти на риски. Дети со сниженной жизнестойкостью из-за отсутствия устойчивых копинг-стратегий ориентируются в прогнозе на просоци-альное поведение, уменьшая риски девиантного поведения.

-

3. Структура прогнозирования детей-сирот со средней жизнестойкостью более сложная. В прогноз учитываются различные компоненты, которые имеют тесную взаимосвязь, что способствует улучшению качества прогнозирования.

-

4. Средняя самооценка детей-сирот детерминирует упрощенную структуру прогнозирования – такие испытуемые выстраивают прогноз, не учитывая все возможные аспекты прогнозирования.

Список литературы Личностные особенности в прогнозировании детей-сирот

- Авдеева Л. И. Особенности самооценки младших школьников, воспитывающихся в учреждениях закрытого типа: автореферат дис. ... кандидата психологических наук. (автореф. дис. … канд. психол. наук) М., 2005. 26 с.

- Ахметзянова А. И. Изучение установок внутригруппового взаимодействия: методика экспресс-диагностики // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 29. №2. С. 131–136.

- Вербина Г. Г. Жизнестойкость человека как личностный ресурс достижения высокого уровня физического и психического здоровья // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. 2017. Т. 5. № 4(18). [Электронный ресурс]. URL: http://medpsy.ru/climp (дата обращения: 20.09.20202).

- Гуревич И. И., Фейгенберг И. М. Какие вероятности работают в психологии. Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. / Под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е Журавлева. М.: Наука, 1977. 392 с.

- Зеер Э. Ф. Социально-психологические аспекты развития жизнеспособности и формирования жизнестойкости человека // Педагогическое образование в России. 2015. №8. С. 69–76.

- Кузьмина З. В. Самооценка и жизнестойкость личности // Инициативы XXI века. 2014. №4. С. 103–105.

- Мартышова В. В. Влияние самооценки на развитие личности // Инновационная наука. 2016. №6. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-samootsenki-na-razvitie-lichnosti (дата обращения: 16.09.2020).

- Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: учебн. пособие. СПб.: Речь, 2005. 445 с.

- Наливайко Т. В. Исследование жизнестойкости и ее связей со свойствами личности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Челябинск, 2006. 30 с.

- Пантелеева Н. А. Развитие личностных качеств в структуре адаптационного потенциала воспитанников детского дома: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Казань, 2008. 23 с.

- Петровский А. В. Психология. Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М.: Академия, 2005. 512 с.

- Прохоров А. О., Валиуллина М. Е., Габдреева Г. Ш., Гарифуллина М. М., Менделевич В.Д. Психология состояний: учебн. пособие. / Под ред. А. О. Прохорова. М.: Когито-Центр, 2011. 624 с.

- Реан А. А. Факторы риска девиантного поведения: семейный контекст // Национальный психологический журнал. М., 2015. С. 105–110. [Электронный ресурс]. URL: http://npsyj.ru (дата обращения: 09.10.2020).

- Савкова Е. А. Семейная идентичность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Психическая депривация детей в трудной жизненной ситуации: образовательные технологии профилактики, реабилитации, сопровождения. 2003. С. 14–16.

- Соколов В. В. Механизмы и способы осуществления прогноза поведения человека // ИТС. 2006. №4. С. 276–278.

- Солобутина М. М. Взаимосвязь антиципационных способностей в речевой деятельности с выраженностью дистресса в норме и при невротических расстройствах: дис. ... канд. психол. наук. Казань, 2009. 182 с.

- Сычев О. А. Личностная обусловленность прогнозирования: дис. ... канд. психол. наук. Бийск, 2009. 196 с.

- Трухманова Е. Н. Личностные особенности подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, как фактор их дезадаптации: на материалах сельских детских домов: дис. ... канд. психол наук. М., 2004. 288 с.

- Artishcheva L. V. Forecasting in the Environment of Personal and Situational Anxiety of Orphan Children / 3nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (3Ie CSHSS), 28 June 2019. Bulgaria: Center for Open Access in Science (COAS). 2019. Р. 31–44. [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.32591/coas.e-conf.03.04031a (дата обращения: 20.08.2020).

- Bardyshevskaya M. K., Lebedinsky V. Diagnosis of emotional disturbances in children: a tutorial. Moscow: Moscow State University. 2003. 320 p.

- Karnaukh I. S. Psychological characteristics of children's home of adolescent students: PhD Abstract. Moscow: Moscow State Regional University, 2006. 28 р.

- Kobasa S. C., Maddi S. R., Zola M. A. Type A and hardiness // Journal of Behavioral Medicine. 1983. № 6 (1). P. 41–51.

- Kuznetcova E. A., Akhmetzyanova A. I. Anticipation in the conditions of intellectual and mental disability // The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication: TOJDAC Special Edition. 2017. P. 1085–1082.

- Mikhaylova Yu. A. Development of emotional regulation in pupils of children's home from birth to 4 years. Thesis. Moscow: Moscow Lomonosov State University, 2004. 225 p.

- Muhamedrahimov R. J., Nikiforova N. V., Palmov O. I., Groark C. J., McCall R. B. The Effects of Early Social-Emotional and Relationship Experience on the Development of Young Orphanage Children. Boston, Massachusetts: Wiley-Blackwell, 2008. 297 p.

- Mukhamedrakhimov R. J. Effect of the experience of living in an institution on the subsequent development of the child // Defectology. 2006. №1. Р. 21–24.

- Shulga T. I., Savchenkoa D. D., Filinkova E. B. Psychological Characteristics of Adolescents Orphans with Different Experience of Living in a Family // International journal of environmental & science education. 2016. V. 11. № 17. Р. 10493–10504.

- Shubina A. The image of the family in children's picture of the world, deprived of parental care. Volgograd: Volgograd State Pedagogical University. 2013. 303 p.

- Shulga T. I., Tatarenko D. D. Psychological characteristics of adolescent orphans who have no experience of socialization in the family // Psychological Science and Education. 2013. №2. P. 203–213.

- Shvets S. A. The development of subjectivity orphanage adolescent inmates. Moscow: Moscow Open Social Academy. 2011. 181 p.