Линейно-пороговые эффекты g-облучения наземного моллюска F. fruticum M. третьей возрастной группы

Автор: Лаврентьева Г.В., Черкасова Е.Е., Мирзеабасов О.А., Шошина Р.Р., Сынзыныс Б.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.32, 2023 года.

Бесплатный доступ

Экоцентрическая стратегия радиационной защиты предполагает расширение экспериментальных баз радиационно-индуцированных эффектов у представителей биоты. В данной работе изучено изменение релевантного показателя (смертность) наземного моллюска F. fruticum M . после g-облучения дозами от 10 до 300 Гр. Наземный моллюск пока не входит в список референтных видов, однако отвечает требованиям МКРЗ, предъявляемым к референтным организмам. Цель работ: установление зависимостей «доза-эффект» при изучении смертности наземного моллюска F. fruticum M . третьей возрастной группы после острого g-облучения для расширения баз данных о радиоционно-индуцируемых эффектах биоты. Представлены результаты исследования для моллюсков только третьей возрастной группы, что является частью эксперимента по выявлению возрастных особенностей радиочувствительности представителя наземной малакофауны. Возраст моллюсков определяли по количеству оборотов раковины. Для проведения лабораторного эксперимента были подобраны условия содержания животных таким образом, что смертность в контрольной группе оставалась на нулевом уровне в течение всего эксперимента, длительность которого составила 210 дней. Показатель ЛД50/60 для моллюска оценивался расчётным методом пробит-анализа с применением метода наименьших квадратов и составил 141,4±26,3 Гр. Изменение показателя оценивалось через каждые 30 дней после облучения. Для каждого временного диапазона, начиная с 60 сут после облучения, установлена линейно-пороговая зависимость с двумя пороговыми переходами на новый уровень летальности и, соответственно, тремя дозовыми диапазонами: дозонезависимый диапазон при низких дозах облучения, дозозависимый диапазон при увеличении дозы облучения и дозонезависимое плато при переходе на уровень абсолютной летальности. Установлены четыре дозовых диапазона проявления летальности наземного моллюска на протяжении 210 сут после облучения: 10-130 Гр (100% выживаемость), 140-160 Гр (абсолютная смертность через 180 сут), 170-190 Гр (абсолютная смертность через 150 сут), 200-300 Гр (100% летальность через 90 сут). При этом наибольшая динамика увеличения смертности отмечается в первые 60 сут после облучения.

Экоцентрическая концепция, референтный вид, релевантный показатель, наземный моллюск, лд50/60, смертность, g-облучение, пороговые эффекты, лабораторный эксперимент, радиационно-индуцированный эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/170200562

IDR: 170200562 | УДК: 504.75:539.1.047:594 | DOI: 10.21870/0131-3878-2023-32-3-84-96

Текст научной статьи Линейно-пороговые эффекты g-облучения наземного моллюска F. fruticum M. третьей возрастной группы

В связи с развитием экоцентрического принципа нормирования радиационного фактора, основные аспекты которого отражены в публикациях МКРЗ [1-3], всё большее внимание уделяется изучению радиационно-индуцируемых эффектов у представителей биоты. Несмотря на существующий научно обоснованный набор «условных (референтных) животных и растений» (RAPs – reference animals and plants), предложенный МКРЗ [2], остаётся ряд нерешённых вопросов к его практическому применению, например, в конкретных природно-климатических условиях. В связи с этим рекомендуется проведение работ по заполнению существующих баз данных и обоснованию других референтных видов. В рамках данной работы установлены радиобиологические эффекты, возникающие у представителя наземной малакофауны – моллюска Fruticicola

fruticum M. В качестве изучаемого показателя выступает смертность, рекомендуемая МКРЗ в качестве релевантного показателя. Следует отметить, что моллюски отвечают требованиям к RAPs, обладая широкой географической распространённостью; коротким жизненным циклом; простой геометрией для моделирования воздействия радиацией; возможностью идентификации радиационных эффектов на организменном уровне. Несмотря на то, что моллюски признаны радиорезистентными организмами, они обладают высокой аккумулирующей способностью по отношению к радионуклидам [4], что также является одним из требований МКРЗ (не радиочувствительность, а биоаккумуляция радионуклидов).

Стоит отметить, что многие исследования были проведены на водных моллюсках, обитающих в водоёмах, подвергшихся радиоактивному загрязнению [5, 6]. Представители водной малакофауны, а также почвенные беспозвоночные в качестве референтных организмов фигурируют в публикации Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН) [7]. При этом накоплен достаточно большой массив экспериментальной информации о радиационно-индуцированных эффектах у моллюсков, включая морфологические, популяционные, генетические, поведенческие показатели [8].

Целью данной работы является установление зависимостей «доза-эффект» при изучении смертности наземного моллюска F. fruticum M . третьей возрастной группы после острого γ-облучения для расширения баз данных о радиоционно-индуцируемых эффектах биоты. Экспериментальное исследование проведено в рамках цикла работ по изучению воздействия β- и γ-облучения на релевантные показатели наземных моллюсков, результаты которых отражены в публикациях [9, 10].

Материал и методы

Объектом исследований является наземный моллюск F. fruticum M. Пробоотбор моллюсков производился в Калужской области на особо охраняемой природной территории на значительном расстоянии от города и промышленных предприятий. Моллюски отбирались в августе с растительности (преимущественно с крапивы) и с поверхности почвы ручным сбором. Для исследований отбирали особи третьей возрастной группы без видимых повреждений раковины. У моллюска F. fruticum M. выделяют четыре возрастные группы. Возраст моллюсков определяли по количеству оборотов раковины [9]. Для третьей возрастной группы количество оборотов составляет 4,25-5,0. Моллюски данной возрастной группы относятся к половозрелым, как и особи второй возрастной группы. При этом моллюски третьей возрастной группы старше, чем особи второй группы, в связи с чем, могут наблюдаться различные биологические эффекты при воздействии ионизирующего излучения.

Лабораторный эксперимент. Для выполнения лабораторного эксперимента были подобраны условия содержания моллюска, которые апробировались в течение трёх лет до начала эксперимента по облучению животных [11]. Необходимость подбора условий содержания обусловлена чувствительностью моллюсков к факторам внешней среды, что может сказываться на их питании, размножении, поведенческой активности [12]. Плотность моллюсков в контейнере составляет 25-35 особей на 1 м2 [13].

Облучение моллюсков в диапазоне поглощённых доз от 10 до 300 Гр с шаговым отличием 10 Гр проводили на γ-установке ГУР 120. Мощность поглощённой дозы при облучении составляла 30 Гр/ч. Схема эксперимента в соответствии с шаговым отличием при облучении включает

30 проб по 15 особей моллюсков в каждой. Контрольная проба моллюсков не подвергалась облучению. Смертность моллюсков регистрировалась каждые 30 сут в течение 210 сут после облучения и определялась по следующим признакам: не реагирует на орошения водой; находится глубоко в раковине и нет плёнки, которая закрывает устье; из раковины вытекает мягкое тело; улитка источает очень неприятный запах; в результате раковина становится пустой. Полулеталь-ная доза через 60 сут после облучения (ЛД 50/60 ) определялась расчётным способом пробит-ана-лиза с применением метода наименьших квадратов [14, 15].

Статистическая обработка данных. Экспериментальные данные обработаны с помощью программного пакета Microsoft Excel 2019 и программного пакета R [14]. На графиках представлены средние значения и стандартная ошибка среднего. Для определения значимости раз личий между средними значениями изучаемых показателей и контролем использовался t-тест

Стьюдента. Уровень доверия по умолчанию равен 95%.

Линейно-кусочные модели определялись с учётом трёх параметров: Ds - доза достижения 100% смертности; Dp - доза, до которой смертность постоянна (пороговое значение); Mo - значе ние постоянной смертности до пороговой дозы (Dp). Оценки средних значений параметров моде- лей проводились с использованием метода наименьших квадратов (в языке R метод реализован в функции nls), достоверность параметров оценивалась по статистке ошибок р<0,05.

Зависимость изменения смертности моллюсков (M, %) от дозы облучения (D, Гр) опреде- ляется следующим образом:

( M(D) = Мо при D < Dp

{ M(D) = Мо + (D - Dp)/ (Ds - D p ) • (100 - Mo) при Dp < D < Ds

( M(D) = 100 при D > Ds

Результаты и обсуждение

Анализ данных лабораторного эксперимента позволяет установить дозовую и временную зависимости изменения релевантного показателя (смертность) наземного моллюска при облучении в широком диапазоне доз - 10-300 Гр. Отметим, что условия содержания моллюсков подобраны таким образом, что в контрольной группе на протяжении 210 дней эксперимента отмечается 100% выживаемость особей.

В ранний период после облучения (до 30 сут) отмечается недостоверное изменение показателя смертности от контрольной группы более чем в 50% облучённых проб. Пороговое значение дозы при переходе к линейному увеличению показателя до 33% составляет 88,8 Гр.

В следующие временные диапазоны изменение смертности характеризуется линейно-пороговой зависимостью с переходами на новые уровни летальности: первый дозонезависимый диапазон, второй дозозависимый диапазон, третий - дозонезависимое плато при переходе к абсолютной летальности (табл. 1).

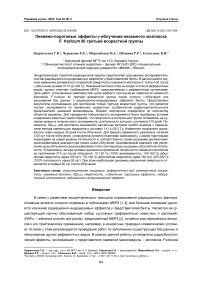

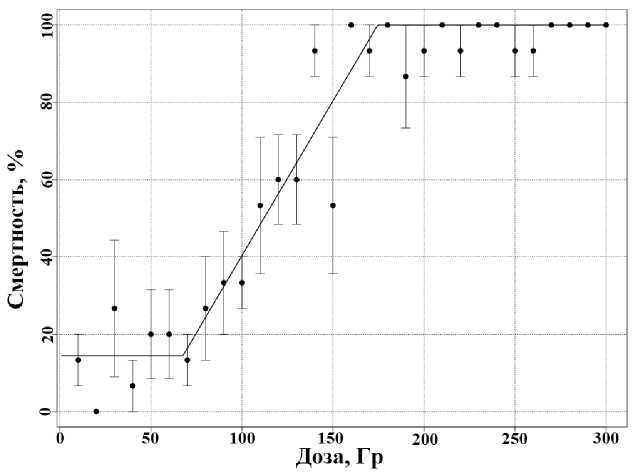

Через 60 сут после облучения установлено дозонезависимое плато со смертностью моллюсков на уровне 11,3% при облучении дозой менее 74,5 Гр (рис. 1). При повышении дозы обучения отмечается увеличение смертности с переходом на абсолютный уровень летальности при облучении дозами более 285 Гр. Релевантный показатель увеличивается в 3 и 15 раз при облучении моллюсков дозами 10-130 Гр и 140-300 Гр соответственно.

Параметры линейно-пороговых зависимостей

Таблица 1

|

Сутки после облучения |

Параметры модели |

||

|

M(D)=M0 при D |

M(D)=M

o

+(D-D

p

)/(D

s

-D

p

)-(1OO-M

o

) при D

p

|

M(D)=100 при D>D s |

|

|

60 сут |

M(D)=9,5 при D<74,5 |

M(D)=9,5+0,528-(D-74,5) при 74,5 |

M(D)=100 при D>285 |

|

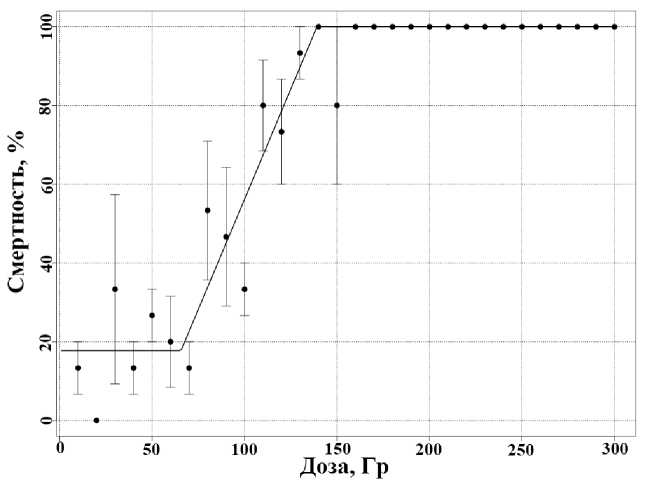

90 сут |

M(D)=11,4 при D<77,2 |

m(d)=11,4+0,612

-

(D-77,2)

при 77,2 |

m(d)=100 при D>222 |

|

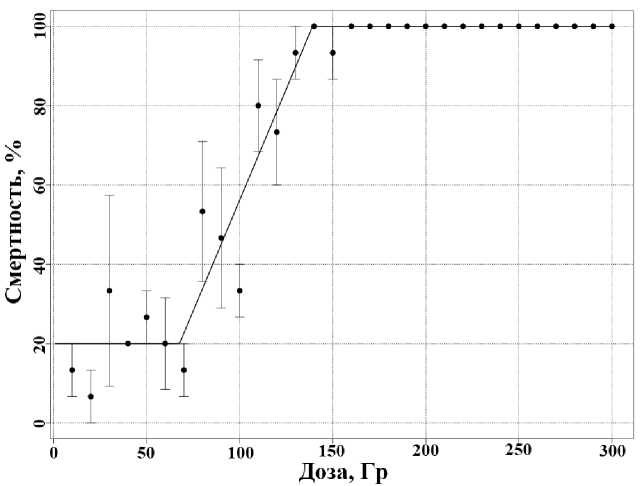

120 сут |

m(d)=12 при D<59,7 |

M(D)=12+0,633-(D-198,7), 59,7 |

m(d)=100 при D>198,7 |

|

150 сут |

M(D)=14,4 при D<67,6 |

M(D)=14,4+0,8-(D-174,5), 67,6 |

M(D)=100 при D>174,5 |

|

180 сут |

M(D)=17,8 при D<65,7 |

M(D)=17,8+1,12-(D-139), 65,7 |

M(D)=100 при D>139 |

|

210 сут |

M(D)=20 при D<67,7 |

M(D)=20+1,12-(D—139), 67,7 |

M(D)=100 при D>139 |

6 50 100 150 200 250 300

■ Доза, Гр

Рис. 1. Смертность моллюсков через 60 сут после облучения.

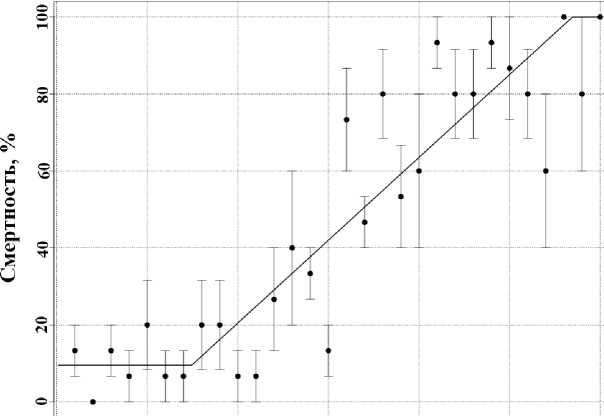

Через 90 сут после облучения отмечается увеличение смертности моллюсков в среднем в 2 раза по отношению к предыдущему периоду наблюдения (рис. 2). При этом наблюдается первый дозонезависимый диапазон изучаемого показателя при облучении моллюсков дозами 10-77,2 Гр, который находится на уровне 11,4%. При дальнейшем увеличении дозы облучения наблюдается дозозависимое повышение смертности до перехода на уровень абсолютной летальности при достижении дозы 222 Гр.

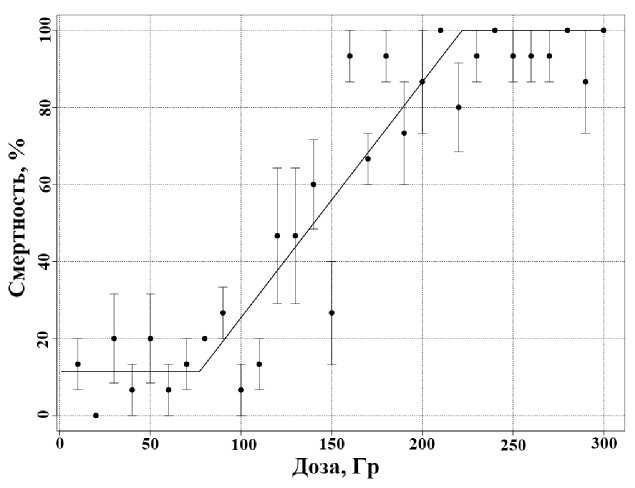

Через 120 и 150 сут после облучения также установлена зависимость «доза-эффект» с тремя диапазонами (табл. 1, рис. 3, 4): дозонезависимый диапазон при дозах облучения 59,7 Гр и 67,6 Гр соответственно; дозозависимый диапазон при увеличении дозы облучения до 198,7 Гр и 174,5 Гр соответственно; дозонезависимое плато при переходе на уровень абсолютной летальности. При этом в первом дозовом диапазоне наблюдается незначительное (до 1,3%) увеличение показателя смертности относительно предыдущего периода наблюдения и достигает значений 12% и 14,4% через 120 и 150 сут наблюдений соответственно.

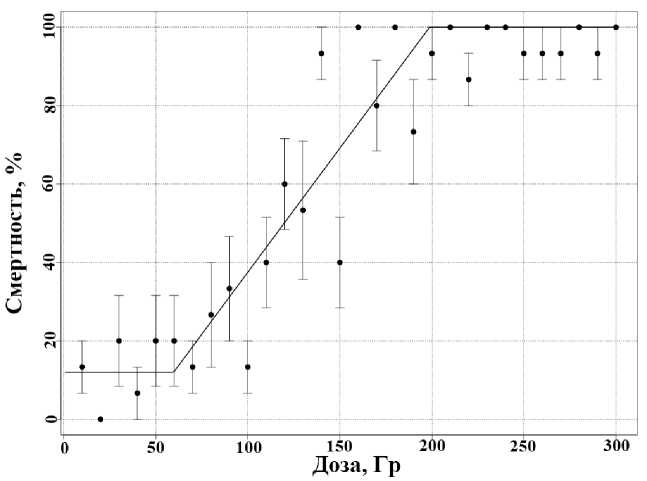

Увеличение смертности относительно 150 сут после облучения в 1,5 раза отмечается через 180 сут после облучения (рис. 5). В данный временной период также установлены пороговые дозы при переходе на новые уровни летальности. При этом первая пороговая доза облучения от дозонезависимого плато к дозозависимому диапазону изучаемого показателя составляет 65,7 Гр с сохранением смертности на уровне 17,8%. 139 Гр – второй дозовый порог при переходе к 100%-ной смертности моллюска.

Рис. 2. Смертность моллюсков через 90 сут после облучения.

Рис. 3. Смертность моллюсков через 120 сут после облучения.

Рис. 4. Смертность моллюсков через 150 сут после облучения.

Рис. 5. Смертность моллюсков через 180 сут после облучения.

В самый отдалённый период после облучения (210 сут), предусмотренный экспериментом, сохраняется линейно-пороговая зависимость изменения показателя смертности от дозы облучения с тремя дозовыми диапазонами (рис. 6). Следует отметить, что на фоне незначительного увеличения относительно предыдущего периода наблюдения первого дозового порога до 67,7 Гр доза облучения при переходе к абсолютной смертности остаётся прежней (139 Гр). При этом показатель смертности в рамках первого дозонезависимого плато увеличен до 20% относительно предыдущего временного диапазона эксперимента.

Рис. 6. Смертность моллюсков через 210 сут после облучения.

Следует отметить, что линейно-пороговые радиационно-индуцируемые эффекты обнаруживались и в экспериментах с другими биологическими объектами, например, при изучении летальности Daphnia magna [16] и Drosophila melanogaster [17], цитогенетических повреждений в корневой меристеме проростков ячменя [18], уровня белков металлотионеинов в мягких тканях моллюсков [8].

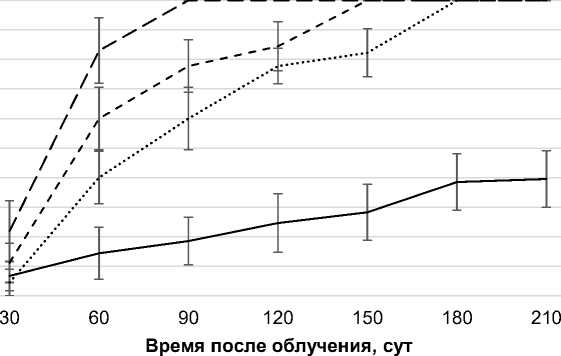

Для установления дозовых диапазонов, где наблюдаются идентичные закономерности изменения смертности во временной динамике, дозы облучения объединены в диапазоны 10-130, 140-160, 170-190 и 200-300 Гр с учётом достижения абсолютной смертности (рис. 7).

н" 60 о

Z 50

о 40

о 30

10-130 140-160 170-190 200-300

Рис. 7. Временная динамика изменения смертности моллюсков.

При облучении моллюсков в дозовом диапазоне 10-130 Гр абсолютная смертность не достигается на протяжении всего эксперимента (210 сут). При этом каждые 30 сут после облучения смертность увеличивается в среднем в 1,4 раза, а через 210 сут - в 5,9 раза относительно первого периода наблюдения.

В дозовом диапазоне 140-160 Гр показатель достигает 100% через 180 сут после облучения моллюсков. Максимальное увеличение показателя (в 9 раз) происходит в первые 60 сут, в следующие временные периоды эксперимента показатель увеличивается в среднем в 1,3 раза каждые 30 сут и достигает увеличения в 18,5 раза через 150 сут по отношению к первому периоду наблюдения. Увеличение показателя (в 2,6 раза) также отмечается относительно предыдущего дозового диапазона (p<0,05).

Сохраняется тенденция увеличения смертности с течением времени после облучения и относительно предыдущего дозового периода и при облучении моллюска дозами 170-190 Гр. При этом абсолютная смертность достигается через 150 сут после облучения. Наибольшее увеличение показателя (в 5,4 раза) отмечается также через 60 сут эксперимента на фоне последующего увеличения в 1,2 раза каждые 30 сут. Показатель увеличивается в среднем в 7,6 раза через 90 сут относительно первого временного периода и в 1,5 раза - относительно предыдущего дозового диапазона.

При увеличении доз облучения до 200-300 Гр отмечается раннее наступление абсолютной смертности моллюсков (через 90 сут) по сравнению с предыдущим дозовым диапазоном. Через 60 сут после облучения показатель увеличивается в 4,6 раза относительно первого временного периода наблюдения. Также отмечается увеличение смертности в 2,3 раза по сравнению с дозовым диапазоном 170-190 Гр.

Установлено, что максимальная динамика увеличения изучаемого показателя наблюдается в первые 60 сут после облучения моллюска, что отмечается для диапазонов облучения выше 140 Гр. Возможно, это связано с гибелью особей наиболее чувствительных к облучению. Подобные эффекты также обнаружены в исследовании, например, с дафниями [19], где авторы отмечают гибель наиболее радиочувствительных особей в ранний период после облучения дозами в 1000 раз меньше, чем ЛД 50 .

Был определён показатель ЛД 50/60 [20] для наземного моллюска F. fruticum M . третьей возрастной группы, который составляет 141,4±26,3 Гр. Следует отметить, что разброс значений показателя ЛД 50 для представителей малакофауны в соответствии с различными источниками отличается на несколько порядков. Например, по данным НКДАР ООН доза 9 Гр приводит к резкому снижению плотности и видовому составу почвенной фауны [7], а показатель ЛД 50 для водных моллюсков по разным источникам варьирует от 20 до 200 Гр [21] и даже до 500 Гр [22].

Заключение

С учётом ранее проведённых лабораторных наблюдений [10, 11, 20] и результатов эксперимента, представленных в этой работе, показатель ЛД 50/60 для наземного моллюска F. fruticum M . третьей возрастной группы составил 141,4±26,3 Гр.

Установлено радиационно-индуцируемое изменение релевантного показателя (смертность) представителя наземной малакофауны, которое описывается линейно-пороговой зависимостью. При этом в течение 210 сут после облучения для каждого временного диапазона (с шагом 30 сут) наблюдаются два пороговых перехода на новый уровень летальности. С течением времени после облучения моллюсков отмечается снижение порога летальности от 263 Гр через 60 сут до 139 Гр через 180 сут с сохранением пороговой дозы при переходе на абсолютный уровень летальности через 210 сут эксперимента.

На основании представленной в работе линейно-кусочной модели установлены четыре дозовых диапазона с различным проявлением изучаемого показателя в зависимости от времени после облучения. При этом дозовый ой диапазон облучения наземного моллюска 10-130 Гр не приводит к абсолютной смертности на протяжении 210 сут эксперимента; дозы в диапазоне 140-160 Гр вызывают абсолютную смертность моллюсков через 180 сут наблюдений; 170-190 Гр – через 150 сут; 200-300 Гр – через 90 сут после облучения.

Следует отметить, что в данной работе представлены установленные закономерности динамики смертности после облучения моллюска F. fruticum M . только третьей возрастной группы, что является частью эксперимента по выявлению возрастных особенностей радиочувствительности представителя наземной малакофауны.

Полученные данные о радиационно-индуцируемых эффектах у представителя наземной малакофауны расширяют базы данных радиобиологических эффектов у биоты в рамках развития экоцентрической концепции радиационной защиты.

Список литературы Линейно-пороговые эффекты g-облучения наземного моллюска F. fruticum M. третьей возрастной группы

- ICRP, 2008. Environmental protection: the concept and use of reference animals and plants. ICRP Publication 108 //Ann. ICRP. 2008. V. 38, N 4-6. P. 1-234.

- ICRP, 2009. Environmental protection: transfer parameters for reference animals and plants. ICRP Publication 114 //Ann. ICRP. 2009. V. 39, N 16. P. 1-111.

- ICRP, 2014. Protection of the environment under different exposure situations. ICRP Publication 124 //Ann. ICRP. 2014. V. 43, N 1. P. 1-59.

- Lavrentyeva G., Shoshina R., Mirzeabasov O., Synzynys B. Influence of Sr-90 on the morphometric indices and the level of proteins of metallothioneins in the soft tissues of terrestrial mollusks Bradybaena fruticum in the area of location of the regional radioactive waste storage facility //Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine: book of abstracts of the 2nd International Symposium. M.: MEPhi, 2017. P. 246-247.

- Гудков Д.И., Назаров А.Б., Дзюбенко Е.В., Каглян А.Е., Кленус В.Г. Радиоэкологические исследования пресноводных моллюсков в Чернобыльской зоне отчуждения //Радиационная биология. Радиоэкология. 2009. Т. 49, № 6. С. 703-713.

- Романова Е.М., Индирякова О.А., Куранова А.П. Перспективы использования моллюсков в биоиндикации водных объектов //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. Биологические науки. 2008. Т. 4, № 20. С. 157-159.

- Effects of radiation on the environment. UNSCEAR 2008. Report to the General Assembly with Scientific Annexes. Volume II, Scientific Annex E. Effect of ionizing radiation on non-human biota. New York: United Nations, 2011.

- Лаврентьева Г.В., Шошина Р.Р., Мирзеабасов О.А., Сынзыныс Б.И. Оценка влияния 90Sr на мор-фометрические показатели и уровень белков металлотионеинов в мягких тканях сухопутных моллюсков Bradybaena fruticum на биотопе регионального хранилища радиоактивных отходов //Радиация и риск. 2017. Т. 26, № 4. С. 43-51.

- Черкасова Е.Е., Лаврентьева Г.В., Трофимова Л.А. Влияние у-облучения на биомассу наземного моллюска Fruticicola fruticum разных возрастных групп //Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии: сб. докладов IV Международной научно-практической конференции, 22-24 сентября 2021 г. Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2021. С. 97-100.

- Черкасова Е.Е., Лаврентьева Г.В., Трофимова Л.А. Влияние у-облучения на релевантный показатель наземного моллюска Fruticicola fruticum разных возрастных групп //Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС: сб. докладов международной научно-практической конференции, 22-23 апреля 2021 г. Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2021. С. 228-232.

- Черкасова Е. Е. Лаврентьева Г.В., Трофимова Л.А. Обоснование возраста и условий содержания наземного моллюска Fr. fruticum для проведения лабораторных экспериментов //Будущее атомной энергетики - AtomFuture 2019: тезисы докладов XV Международной научно-практической конференции, 25-26 ноября 2019 г. Обнинск: ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ», 2020. С. 18-19.

- Петухова Г.А. Моллюски как чувствительные тест-индикаторы состояния перифитона при действии антропогенного пресса загрязнителей //Вестник Тюменского государственного университета. 2005. № 5. С. 97-100.

- Резник Е.П., Попов В.Н. Разведение улиток Helix Lucorum и Helix Albescens (Helicidae) в условиях фермерского хозяйства в Крыму //Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2010. Т. 21, № 2. С. 153-157.

- Шипунов А.Б., Балдин Е.М., Волкова П.А., Коробейников А.И., Назарова С.А., Петров С.В., Суфиянов В.Г. Наглядная статистика. Используем R! М: ДМК Пресс, 2012. 298 с.

- Черкасова Е.Е., Лаврентьева Г.В., Сынзыныс Б.И. Экспериментальное определение показателя полулетальной дозы для наземного моллюска Fruticicola Fruticum //Международный научно-исследовательский журнал. 2022. Т. 119, №. 5. С. 162-167.

- Сарапульцева Е.И., Малина Ю.Ю., Сарапульцев Б.И. Линейно-пороговые эффекты у-облучения Daphnia magna в диапазоне малых доз //Радиация и риск. 2007. Т. 16, № 2-4. С. 33-38.

- Скоробагатько Д.А., Страшнюк В.Ю., Мазилов А.А. Продолжительность жизни в потомстве Drosophila melanogaster после острого у-облучения //Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Серия: Биология. 2016. № 26. С. 74-84.

- Гераськин С.А., Дикарев В.Г., Удалова А.А., Дикарева Н.С. Закономерности индукции малыми дозами ионизирующего излучения цитогенетических повреждений в корневой меристеме проростков ячменя //Радиационная биология. Радиоэкология. 1999. Т. 39, № 4. С. 373-383.

- Сарапульцева Е.И., Горский А.И., Малина Ю.Ю. Радиационные риски смертности и сокращение продолжительности жизни у-облучённых в малых дозах дафний //Радиация и риск. 2011. Т. 20, № 1. С. 34-40.

- Черкасова Е.Е., Лаврентьева Г.В., Сынзыныс Б.И. Расчёт полулетальной дозы облучения наземного моллюска Fruticicola fruticum //Сахаровские чтения 2022 года: экологические проблемы XXI века: материалы XXII Международной научной конференции, 19-20 мая 2022 г. Минск: Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь, 2022. Т. 1. С. 325-328.

- Гудков И.Н., Кудяшева А.Г., Москалёв А.А. Радиобиология с основами радиоэкологии: учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2015. 512 с.

- Лазаревич Н.В., Сергеева И.И., Лазаревич С.С. Радиобиология: курс лекций. В 4 ч. Ч. 3. Радиобиология животных и человека. Горки: БГСХА, 2012. 103 с.