Линейно-пороговые эффекты γ-облучения Daphnia magna в диапазоне малых доз

Автор: Сарапульцева Е.И., Малина Ю.Ю., Сарапульцев Б.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2-4 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

При остром у-облучении рачков вида Daphnia magna Straus зарегистрированы дозонезави-симые эффекты в диапазоне 0,01-0,1 Гр с пороговым сальтационным переходом на новый 25 %-ный уровень летальности при дозах до 1,0 Гр, который сохранялся на уровне дозонеза-висимого плато до 100 Гр с последующим вторым сальтационным переходом к 100%-ному уровню летальности при дозах 250-600 Гр. Аналогичные дозонезависимые пороговые эффекты получены при анализе фертильности, количества пометов и частоты сердцебиения Daphnia magna. Полученные результаты линейно-порогового действия у-излучения служат исключительно важным аргументом в пользу экологической безопасности функционирования объектов атомной энергетики в безаварийном режиме, равно как и безопасности методов медицинской радиологии, основанном на эпигенетическом нерепарационном элиминировании генетических повреждений.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169922

IDR: 170169922

Текст научной статьи Линейно-пороговые эффекты γ-облучения Daphnia magna в диапазоне малых доз

Возможность существования специфических эффектов при облучении клеток дрожжей, простейших, растений и млекопитающих, включая человека в области малых доз, отличных от общепринятых представлений линейного беспорогового действия получает все большее экспериментальное подтверждение.

В работах И.Б. Бычковской с соавт. [1, 2] на амебе, инфузориях и клетках млекопитающих продемонстрировано отсутствие эффектов летальности в диапазоне доз до 100 Гр (амеба) с последующим сальтационным пороговым переходом на новый уровень устойчивости (дозонезависимое плато) вплоть до 800 Гр с последующей дозозависимой линейной гибелью при сублетальных и летальных дозах.

При исследовании радиационной надежности генома от вирусов до клеток эукариот, включая человека, показано, что накопление информационного потенциала происходит по градуалистическому (дарвиновскому) механизму с сальтационным сбросом избыточной генетической информации полипотентных геномов после достижения порога надежности (точек бифуркаций) [5].

При массовом скрининге различных видов заболеваемости ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от поглощенной дозы и сроков после радиационного воздействия однозначно наблюдалась тенденция существования дозонезависимых эффектов в диапазоне доз от 5 до 30 сГр [4].

Нами также была продемонстрирована особая форма реакции клеток инфузорий Spirostomum ambiguum Ehrbg на радиационное воздействие в широком диапазоне доз, включая малые от 0,01 до 1 Гр [3], которая заключалась в «скачкообразном» переходе спиростом на новый более низкий, чем в контроле уровень спонтанной двигательной активности уже при дозе в 0,01 Гр. При этом эффект сохранялся на одном и том же пороговом уровне в диапазоне доз до 850 Гр включительно.

Целью данной работы было продемонстрировать общебиологические закономерности этих особых клеточных эффектов.

Материалы и методы

Род Daphnia (класс Crustacea , отряд Cladocera ) включает 50 видов и имеет повсеместное распространение. В работе использовали рачков вида Daphnia magna Straus. Они имеют крупные размеры (новорожденная молодь 0,7-0,9 мм в длину, к моменту половозрелости – 2,2-6,0 мм). Короткий биологический цикл развития (5-8 дней) позволяет проследить рост и развитие дафний в нескольких поколениях за 21 (30) сут.

Культивировали дафний в лабораторных стаканах с отстоянной водопроводной дехлорированной водой (рН~7,7; содержание кислорода 5,8 мг О 2 /л; общая жесткость 4 мг·экв./л) в лю-миностатах с освещением 400 лк при оптимальной температуре 20 ± 2 ° С. Кормили раз в сутки суспензией водорослей из расчета 1 мл (плотность 600-1000 млн.кл/мл) на 1 л воды. В эксперимент отбирали генетически однородных особей, используя молодь одного помета в возрасте 4 сут.

Для изучения действия ИИ дафний помещали в стеклянные биологические пробирки в объеме воды 20 мл в количестве 15 штук. Облучение проводили на установках «Исследователь» (Россия, 60Co, 53,1 Гр/мин) и «Гамма-целл» (Канада, 60Co, 21 сГр/мин) на базе Медицинского радиологического научного центра РАМН в дозах 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 250 и 600 Гр. После облучения по 5 шт. дафний пересаживали в стаканчики со 100 мл воды.

Летальные эффекты оценивали на 4 и 14 сут, фертильность (количество молоди на 1 самку) и количество пометов на 21 сут после острого у -облучения. Изменение частоты сердцебиения фиксировали через 1 ч после воздействия с помощью системы видеонаблюдения, состоящей из видеоокуляра к микроскопу МБС-10, соединенному с компьютером, обеспеченным программой Pinnacle Studio Plus .

Было проведено по 3 серии опытов для каждой дозы. Функциональные параметры просчитывали на 15 дафниях в пробе. Результаты обрабатывали статистически с использованием программы Microsoft®Excel'2003 SR-2 Origin® по параметрическому критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение

В работе впервые проведены исследования изменения функциональных показателей дафний, подвергшихся действию у -радиации в широком диапазоне доз, включая малые дозы от 0,01 до 1,0 Гр. При этом получены результаты, которые интересны для разработки методов биотестирования воды в зонах радиационного загрязнения, и в более широком плане – в связи с проблемой действия малых доз радиации на биоту.

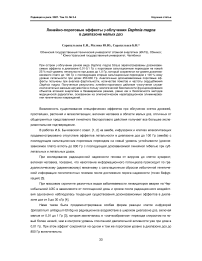

На рис. 1 представлено изменение летальности дафний с увеличением дозовой нагрузки от 0,01 до 600 Гр. Видно, что при облучении в дозах до 0,1 Гр летальные эффекты не регистрируются. В диапазоне 0,1-1,0 Гр выявляется первый сальтационный пороговый переход на но- вый 25 %-ный уровень летальности, не изменяющийся с ростом дозовой нагрузки вплоть до 100 Гр, с последующим вторым сальтационным пороговым переходом и линейным дозозависимым достижением 100 %-ной летальности при дозах 250-600 Гр.

Рис . 1. Летальность дафний на 4 (♦) и 14 (□) сутки после γ -облучения в дозах 0,01-600 Гр. По оси абсцисс – доза γ -облучения, Гр.

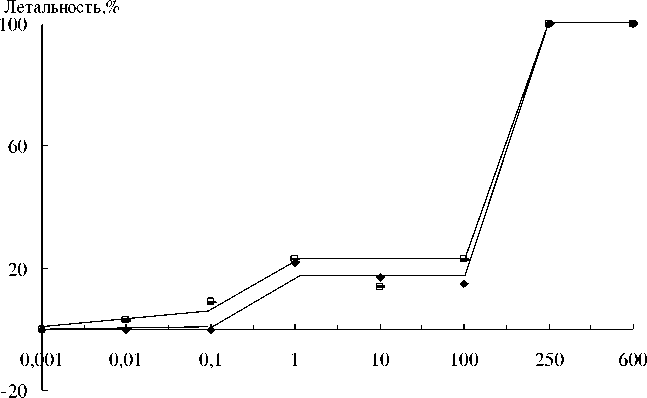

На рис. 2 показаны подобные дозонезависимые (пороговые) эффекты в диапазоне малых доз от 0,01 до ~1,0 Гр, где фертильность дафний сохранялась на уровне контроля (9,2±0,4 особи на одну самку) с последующим компенсаторным увеличением фертильности до (16,0±1,3 особи) при дозе 10 Гр и линейным дозозависимым снижением фертильности до нулевого уровня при дозе 100 Гр.

Фертильность ,

Рис . 2. Фертильность дафний на 21 сутки после γ -облучения в дозах от 0,01 до 100 Гр. По оси абсцисс – доза γ -облучения, Гр.

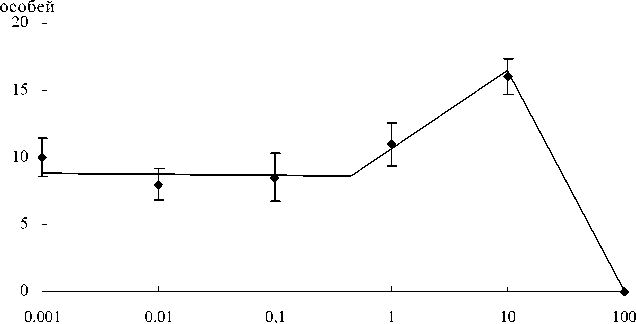

Из рис. 3 видно, что количество пометов в контроле на 21 сут было равно четырем и оставалось на плато не зависимо от дозы вплоть ~10 Гр с последующим линейным дозозависимым снижением до нулевого уровня при 100 Гр.

Количество

Рис . 3. Динамика изменения количества пометов (штук) дафний на 21 сутки после γ -облучения в дозах от 0,01 до 100 Гр. По оси абсцисс – доза γ -облучения, Гр.

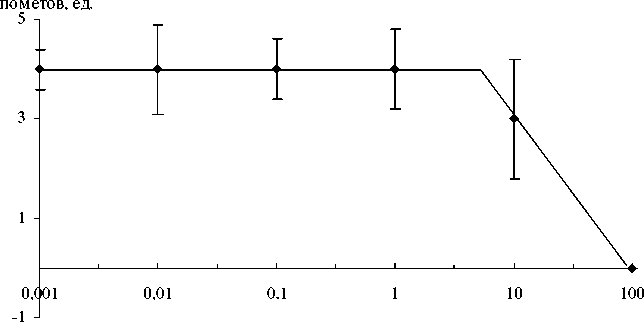

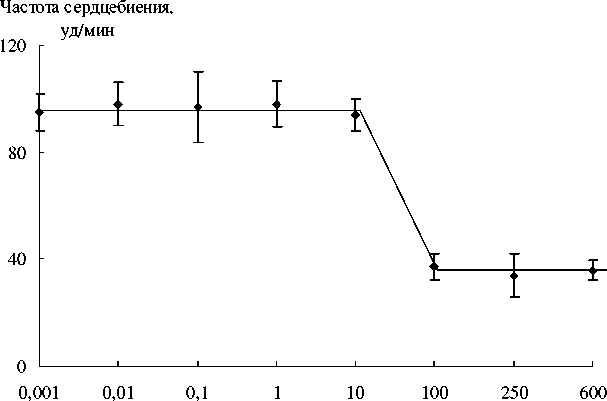

Анализ изменений частоты сердечных сокращений (рис. 4) показал, что в диапазоне доз от 0,01 до 10 Гр через 1 ч после облучения (первый порог) наблюдается дозонезависимое плато на уровне (96,4±6,8) уд/мин с последующим сальтационным переходом на новый функциональный уровень с частотой сердцебиения (36,7±5,9) уд/мин в диапазоне доз 10-100 Гр с сохранением дозонезависимого плато вплоть до максимальной в эксперименте дозы 600 Гр.

Рис . 4. Динамика изменения частоты сердцебиения (уд/мин) через 1 ч после γ -облучения в дозах от 0,01 до 600 Гр. По оси абсцисс – доза γ -облучения, Гр.

При этом необходимо подчеркнуть, что эффект достоверного снижения частоты сердцебиения дафний был зарегистрирован через 1 ч после воздействия. Это открывает возможность практического использования данного метода как экспресс-теста при биотестировании радиационного загрязнения.

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на существование особой формы реакций целого организма на радиационное воздействие, которое выражается в регистрации дозонезависимых плато и сальтационном переходе при достижении пороговых значений доз в новое устойчивое состояние.

Вероятность существования специфических форм реакции живых организмов при действии ионизирующих излучений, наблюдаемые нами и другими исследователями на различных биологических объектах (простейших, дрожжах, клетках растений и млекопитающих, включая человека), позволяет выдвинуть обоснованную гипотезу об экологической безопасности функционирования объектов атомной энергетики в безаварийном режиме и приемлемый риск использования технологий медицинской радиологии. При этом феномен линейно-порогового действия малых доз γ -излучения можно рассматривать как общебиологическую закономерность, основанную на эпигенетических взаимодействиях и обусловленную способностью организмов элиминировать клетки с генетическими повреждения.

Список литературы Линейно-пороговые эффекты γ-облучения Daphnia magna в диапазоне малых доз

- Бычковская И.Б. Проблема отдаленной радиационной гибели клеток. -М.: Энергоатомиздат, 1986. -160 с.

- Бычковская И.Б., Федорцева Р.Ф., Антонов П.В. и др. Особые клеточные эффекты и соматические последствия облучения в малых дозах. -СПб.: СПИКС, 2006. -150 с.

- Егорова Е.И. Изменение двигательной активности инфузорий после γ-облучения в широком диапазоне доз как информативный методов биотестирования//Радиационная биол. Радиоэкология. -2007 (в печати).

- Иванов В.К., Цыб А.Ф. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России: оценка радиационных рисков. -М.: Медицина, 2000. -392 с.

- Сарапульцев Б.И., Гераськин С.А. Генетические основы радиорезистентности и эволюции. -М.: Энергоатомиздат, 1993. -208 с.