Лингвостилистический анализ ошибок в русских публичных надписях и объявлениях (на примере г. Иркутска)

Автор: Антонова Алла Борисовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день в лингвистических исследованиях на первое место выходит антропоцентрический подход, а специфика языковых нарушений такова, что в их изучении трудно абстрагироваться от человеческого фактора. В статье дается анализ ошибок, встречающихся в публичных объявлениях и надписях г. Иркутска. Представлен также разный подход к определению «речевая ошибка» в лингвистической и методической литературе. Отмечается, что в лингвистике существует проблема разработки научно обоснованной, внутренне непротиворечивой и общепризнанной классификации речевых ошибок, описываются наиболее известные типологии речевых ошибок. Ошибки вычленялись методом сплошной выборки из текстов публичных надписей и объявлений г. Иркутска. В результате было получено 134 фрагмента, содержащие нарушения. Цель работы состояла в выявлении, описании и систематизации этих ошибок. В качестве основных методов исследования применялись интерпретативный анализ и количественный метод. Собранный эмпирический материал позволяет сделать вывод о том, что в публичных объявлениях г. Иркутска представлены все виды ошибок. Количественный анализ свидетельствует о преобладании отдельных видов нарушений. Чаще всего имеют место пунктуационные нарушения. Второе место занимают орфографические ошибки. Речевые ошибки представлены различными видами: нарушение лексической сочетаемости, плеоназм, речевая недостаточность, тавтология, употребление слова без учета его семантики, смешение паронимов и т. д. Грамматические ошибки чаще всего связаны с неверным построением сложного предложения и нарушением норм согласования. Логические нарушения зачастую возникают при неправильном построении однородного ряда. Фактические ошибки можно объяснить невнимательностью автора текста. К намеренным нарушениям относятся эрративы, которые используется для привлечения внимания ключевой аудитории. Проведенный анализ ошибок в публичных надписях и объявлениях демонстрирует необходимость дальнейшего изучения этого отрицательного материала, выявления наиболее «проблемных» зон и составления рекомендаций для повышения речевой культуры жителей Иркутска.

Речевая ошибка, языковая ошибка, языковая норма, публичное объявление, публичная надпись, иркутск

Короткий адрес: https://sciup.org/147229679

IDR: 147229679 | УДК: 81’38 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-1-5-15

Текст научной статьи Лингвостилистический анализ ошибок в русских публичных надписях и объявлениях (на примере г. Иркутска)

Разного рода нарушения в речи всегда привлекали внимание лингвистов, давая не только пищу для размышлений, но и эмпирическую базу для теоретических выводов. Не случайно Л. В. Щерба считал, что роль разного рода ошибок, «роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании» [Щерба 1956: 259]. На сегодняшний день в лингвистических исследованиях на первое место выходит антропоцентрический подход, а специфика языковых нарушений такова, что в их изучении трудно абстрагироваться от человеческого фактора. Ошибки помогают проследить взаимодействие человека и языковой системы, они являются необходимой частью речевой деятельности. Исследования, посвященные анализу ошибок, проводятся в лингвистике, лингводидактике, социолингвистике, в работах по межкультурной коммуникации. Теоретизация проблемы речевых ошибок имеет большое значение для лингвистической экспертизы текста.

В 90-е гг. XX в. Г. В. Ейгер подчеркивал важность изучения отрицательного материла при изучении нормализации. Лингвист утверждал, что отклонения от нормы целесообразно изучать в рамках ортологии – раздела языкознания, который изучает нормы языка и отклонения от этих норм [Ейгер 1990]. А швейцарский ученый Анри Фрей в 1929 г. в составленной им «Грамматике ошибок» отмечал, что многие ошибки закономерны и подсказываются аналогией или другими системными проявлениями живого языка [Фрей 2006]. Тем не менее «как бы ни изменялись слова, в каждую данную эпоху существуют очень определенные, очень твердые нормы правильной речи образованного, культурного общества, которые для каждого из нас обязательны» [Чуковский 2009: 54]. Повышение речевой культуры человека бесспорно связано не только со слепым следованием языковым догмам, но и с осмыслением закономерностей литературного языка. На сегодняшний день недостаточно быть только хранителем культурной языковой традиции. Необходимо каким-то образом участвовать в борьбе за совершенствование языка [Горбаче-вич 1989: 203].

Актуальность исследования обусловлена тем, что ошибки встречаются в различных ситуациях общения, однако проблема интерпретации подобных нарушений не нашла на данный момент достаточно полного отражения в лингвистике.

Изучение методической и лингвистической литературы показывает, что ученые по-разному подходят к определению «речевая ошибка».

По мнению известного русиста Т. А. Ладыженской, весь отрицательный языковой материал можно разделить на ошибки и недочеты. Ошибка – это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного языка… Недочет – это нарушение требований правильности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т. е. богатой, точной и выразительной [Ладыженская 1991: 30].

Педагог, методист по русскому языку, член-корреспондент РАО М. Р. Львов определяет речевую ошибку как «неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма» [Львов 1975: 152].

Советский и российский лингвист С. Н. Цейтлин понимает под речевыми ошибками «любые случаи отклонения от действующих языковых норм» [Цейтлин 1982: 3].

Ю. А. Рыженко рассматривает речевые ошибки как «немотивированные (неоправданные) отступления от кодифицированных литературноязыковых норм, выделяемых в соответствии с уровнями (ярусами) языка», как «различные нарушения правильности литературной речи» [Рыженко 2016: 290].

А. Уемов пишет об отличительных характеристиках логических ошибок и о том, что логические ошибки следует отличать от фактических: «Логические ошибки относятся не к мыслям как таковым, а к тому, как связывается одна мысль с другой, к отношениям между различными мыслями. Каждая мысль может рассматриваться сама по себе вне связи с другими мыслями. Если такая мысль не соответствует реальному положению вещей, то в этом случае будет налицо фактическая ошибка» [Уемов 1958: 3].

Понятие «языковая норма» тесно связано с представлениями о правильности речи. Языковые нормы отражают внутренние закономерности языковой системы в ее непрерывном развитии и совершенствовании и подтверждаются словоупотреблением авторитетных писателей [Горбачевич 1989: 29, 31].

На сегодняшний день в лингвистике существует проблема разработки научно обоснованной, внутренне непротиворечивой и общепризнанной классификации речевых ошибок. В научно-методической литературе встречаются различные классификации речевых ошибок, представленные учеными-лингвистами (Г. А. Анисимов, А. В. Баринова, Л. О. Бутакова, М. Р. Львов, В. Е. Маму-шин, В. И. Капинос, Л. С. Потапова, О. В. Рисс, Ю. А. Рыженко, Н. Е. Сулименко, Ю. В. Фоменко, С. Н. Цейтлин, П. Г. Черемисин и др.).

М. Р. Львов делит стилистические ошибки на речевые и неречевые. Первые подразделяются им на лексико-стилистические, морфологостилистические и синтаксико-стилистические. Ко вторым он относит логические ошибки, композиционные и ошибки, связанные с искажением фактов [Львов 1975].

М. С. Соловейчик выделяет две группы речевых ошибок: грамматические и речевые недочеты, которые вызваны неумением пользоваться языковыми средствами [Соловейчик 1979: 14].

В классификации Т. А. Ладыженской четко прослеживается разграничение системы языковых единиц и языковых средств в речи. В ее типологии представлены две группы ошибок: ошибки в структуре или форме языковой единицы (грамматические ошибки) и ошибки в функционировании языковых средств (речевые ошибки) [Ладыженская 1991].

Отметим, что все три исследователя делят ошибки на две большие группы: речевые ошибки или недочеты и неречевые или грамматические ошибки.

С. Н. Цейтлин дифференцирует ошибки на системные, композиционные и просторечные. Системными ошибками исследователь называет «нарушение языковой нормы вследствие слишком прямолинейного следования системе языка» и считает их принадлежностью исключительно детской речи. К композиционным ошибкам она относит местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще всего подлежащего. С. Н. Цейтлин проводила исследование речи в онтогенезе и выделила три больших класса ошибок речи школьников: 1) ошибки, свойственные только письменной речи: орфографические, пунктуационные; 2) ошибки, свойственные только устной речи: фонетические, акцентологические; 3) ошибки, не зависящие от формы речи: морфологические, словообразовательные, лексические, синтаксические, фразеологические и стилистические [Цейтлин 1982].

По мнению П. Г. Черемисина, речевые ошибки можно разделить на пять видов: 1) пунктуационные, 2) орфографические, 3) грамматические, 4) словарные и 5) стилистические ошибки [Черемисин 1973].

О. Б. Сиротинина в своей типологии речевых ошибок выделяет следующие группы нарушений: разговорный порядок слов и ассоциативный принцип построения текста. Ко второй группе лингвист относит неправильное использование местоимений, неполноту предложений в письменной речи и замену книжных конструкций разговорными [Сиротинина 1983].

И. Ю. Голованова полагает, что в современной русистике существуют разнообразные подходы к разработке классификаций ошибок. Среди принципов, положенных в основу типологи-зации, исследователь выделяет четыре: подход «от формы», представленный в традиционных уровневых классификациях (B. Н. Капинос, В. Ф. Сергеев, Ю. Н. Фоменко, С. Н. Цейтлин); с точки зрения стилеобразующих факторов (C. А. Арефьева, М. Н. Кожина), с позиций коммуникативной целесообразности и с точки зрения участников коммуникации (Б. Н. Мучник); с опорой на функционально-деятельностную основу, т. е. в зависимости от типа выполняемой речемыслительной операции или типа квалифицируемого смысла (О. В. Кукушкина А. А. Леонтьев) [Голованова 2004].

Е. М. Епихина, анализируя в своей работе коммуникативные ошибки, классифицирует их следующим образом: 1) системные / стилевые нарушения языковых норм (акцентологические, грамматические, орфографические, лексические, орфоэпические и паравербальные ошибки); 2) адресантные и адресатные нарушения общения (ошибки при речевом оформлении мысли либо при ее интерпретации); 3) релевантные и нерелевантные ошибки (вызывающие либо не вызывающие коммуникативный сбой); 4) культурно-обусловленные / ситуативные нарушения коммуникативных норм (ошибки иностранцев и носителей родного языка, недостаточно внимательных к собеседникам); 5) жанрово-дискурсивные / логические ошибки (недостаточное владение жанровой компетенцией и неумение логически выстроить речь); 6) ошибки, обусловленные либо не обусловленные патологией речемыслительных процессов; 7) реальные и фиктивные ошибки (соответствующие коллективно разделяемым стереотипам общения либо произвольно устанавливаемым интерпретативным ходам) [Епихина 2014: 5].

Как справедливо отмечает Н. В. Данилевская, «сегодня в рамках свободной (не подвергающейся профессиональному, в том числе лингвистическому контролю) массовой коммуникации не только изобилует пренебрежительное отношение к языку и самому процессу текстопорождения, когда люди пишут “на авось” и, не задумываясь над результатом своего словотворчества, эксплицируют мысли так же примитивно, как понимают и чувствуют жизнь на бытовом уровне; но можно говорить и о том, что в такого рода коммуникации сегодня интенсивно реализуется принцип пренебрежения к Другому. Сегодня типичной является коммуникативная ситуация, когда автору речи безразлично, что о нем подумают, как поймут его текст, каким окажется коммуникативный акт “на выходе”» [Данилевская 2012: 36] (курсив наш. – А. А.).

В качестве материала для исследования языковых нарушений нами были выбраны публичные объявления и надписи в г. Иркутске. Подобного рода тексты Н. В. Данилевская условно называет уведомительными, понимая под ними тексты, предназначенные для сообщения гражданам о результате совершенного ими действия (напр., товарные чеки), о наличии / существовании какого-либо факта действительности (напр., объявления, ценники на продаваемом товаре или сопровождающие его небольшие по объему уточняюще-конкретизирующие замечания), различные номинативы (тексты, представляющие товар на обертках, фантиках, упаковках, коробках и др.), рекламные тексты уличных вывесок, баннеров, щитов [там же: 31]. Уведомительные тексты в современном медийном пространстве имеют массовый характер, поэтому они оказывают большое влияние на языковой вкус общества и на его речевую практику. В этой связи возникает логичный вопрос, что отражают эти тексты: низкий уровень речевой грамотности определенной части общества или факт регрессивных процессов в развитии самого языка? [Данилевская 2013: 33].

Объявление относят к разновидностям рекламы, которая встречается, в основном, в газетах и периодических изданиях. Она также присутствует в Интернете, на радио и телевидении [Википедия]. Как известно, в каждом рекламном тексте есть конкретная авторская интенция, которая становится важным жанрообразующим признаком рекламных текстов [Миронова 2012].

Объявление – это сообщение, извещение о чем-либо, доводимое до всеобщего сведения, помещенное где-либо для широкого ознакомления [Викисловарь]. Объявление – это какая-либо важная информация (о продаже / покупке / находке, различных услугах, о приеме на работу, о проведении или отмене какого-либо предприятия, о переносе события на другое время и т. д.), предоставленная для привлечения внимания читателя. К тексту объявления предъявляются следующие требования: краткость, простота изложения, смысловая насыщенность. Отличитель- ные особенности и структура объявления зависят от типа объявления. В частности, объявление о каком-то событии или мероприятии обычно строится следующим образом: привлечение внимания (Не пропустите! Внимание! и т. д.), обращение (Уважаемые покупатели!), описание предстоящего события (что, где, когда, планируется), формула приглашения (Ждем вас по адресу…, Приглашаем вас! и т. д.). Объявление – это текст различной длины, содержащий в своей структуре как минимум три компонента (к кому обращаются, что сообщают, кто обращается), в конце объявления почти всегда содержится идентификатор (т. е. номер телефона, адрес, электронная почта).

Надпись – это короткий текст на чем-либо, содержащий различные указания или сведения по поводу принадлежности, назначения, содержания и т. п. того предмета, на котором он написан [Карта слов].

Под публичной надписью мы понимаем короткий текст информативного характера, содержащий в своей структуре (в отличие от публичного объявления) один компонент: что сообщают .

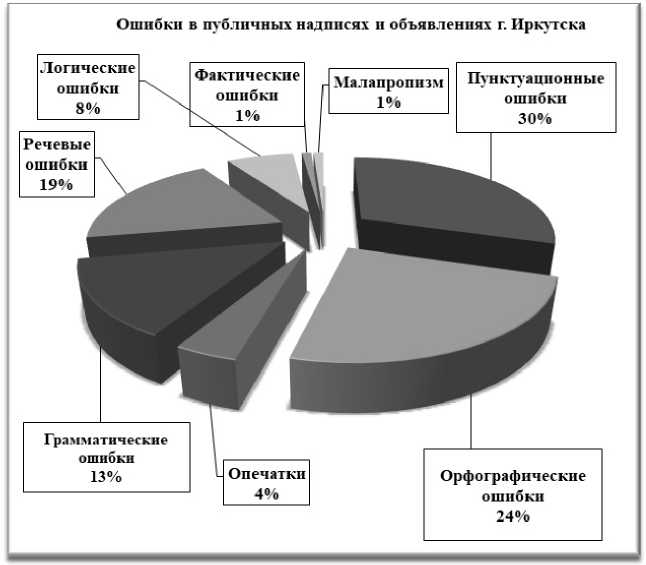

Основываясь на классификациях П. Г. Черемисина и М. Р. Львова, мы делим ошибки на орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые, логические, этические и фактологические. Нами были проанализированы 83 текстовых фрагмента, в которых мы обнаружили 134 нарушения норм русского языка. Проведенный анализ показал, что в публичных надписях и объявлениях г. Иркутска встречаются все виды ошибок. Их распределение в количественном и процентном отношении можно видеть в представленной таблице, а также в диаграмме.

Количественное и процентное соотношение различных видов ошибок в публичных объявлениях и надписях г. Иркутска

The Number and Percentages of Different Types of Errors in Irkutsk Notices

|

Виды ошибок |

Кол-во, % |

|

1. Языковые ошибки |

77 (58 %) |

|

Пунктуационные |

40 (30 %) |

|

Орфографические |

32 (24 %) |

|

Опечатки |

5 (4 %) |

|

2. Грамматические ошибки |

18 (13 %) |

|

3. Речевые |

25 (19 %) |

|

4. Логические |

11 (8 %) |

|

5. Фактические |

2 (1 %) |

|

6. Эрративы |

1(1 %) |

|

Количество (всего) |

134 |

Для наглядности представим процентное соотношение ошибок на диаграмме (см. рисунок).

Процентное соотношение всех видов ошибок в публичных надписях и объявлениях г. Иркутска Percentages of Different Types of Errors in Irkutsk Notices

Как видно из таблицы и рисунка, по количественному показателю первое место занимают языковые ошибки (58 % общего количества нарушений). Среди них чаще всего (в 30 % случаев) имеют место пунктуационные нарушения, которые состоят, как правило, в пропуске запятых при обособлении обращений, придаточных предложений и определительных оборотов, а также в их излишней постановке в простом предложении. Нередко наблюдается контаминация пунктуационных и орфографических ошибок. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1

Если у Вас возникли какие-то вопросы

Звоните по телефонам: .

Ирина-8-964-2-148-777

Кристина - 8-984-2-757-942

В данном объявлении (пример 1) пунктуационная ошибка состоит в отсутствии запятой (перед словом вопросы) при отделении придаточного предложения со значением условия от главного предложения в составе сложноподчиненного предложения. Кроме этого, содержится орфографическая ошибка, поскольку главное предложение должно писаться со строчной буквы.

В следующем примере поставлена лишняя запятая перед словом «мусоропроводом». Как известно, однородные члены, соединенные одиночным соединительным союзом и, запятыми не отделяются.

Пример 2

Уважаемые собственники!

Убедительная просьба пользоваться мусоропроводом, и не оставлять мусор у подъездов!

Второе место занимают орфографические ошибки (24 %). К наиболее распространенным можно отнести ошибки в написании двойных согласных, гласных в падежных окончаниях существительных, а также ь в глаголах.

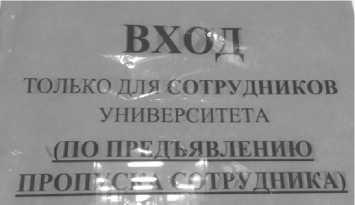

В следующем объявлении (пример 3) ошибка состоит в нарушении норм управления. Так, правописание словосочетания по предъявлении определяется двумя правилами. Окончание существительного среднего рода с неодносложной основой на -ие в предложном падеже единственного числа имеет в безударном положении, в отступление от общего правила, окончание -и. Это сочетание входит также в разряд устойчивых сочетаний с предлогом по с существительным на -ие, которые близки по своей роли в предложении к предлогу. Соответственно, правильным является вариант по предъявлениИ [Правила русской орфографии и пунктуации].

Пример 3

В объявлении ниже (пример 4) ошибка состоит в употреблении со словом касса винительного падежа вместо предложного. Хотя ситуация с нормативностью неоднозначна, тем не менее литературной норме соответствует предложный вариант оплатить в кассе (пройти к кассе / в кассу) [Грамота]. В пользу постановки в предложном падеже в данном объявлении свидетельствует и присутствие второго однородного члена, также употребленного в форме предложного падежа ( в других отделениях ).

Пример 4

Уважаемые студенты!

Доводим до Вашего сведения, что все платежи можно производить не только в кассу нашего университета, но и в любых других отделениях банков.

В проанализированных нами объявлениях г. Иркутска часто встречаются также речевые ошибки (19 %) и представлены они различными видами: нарушение лексической сочетаемости, плеоназм, речевая недостаточность, тавтология, употребление слова без учета его семантики, смешение паронимов, неоправданное употребление слов со стилистической окраской, не соответствующей официально-деловому стилю, неуместное употребление экспрессивных, эмоционально-окрашенных слов и т. д. Рассмотрим примеры.

Типичным примером лексических ошибок является нарушение лексической сочетаемости (см. объявление сервисного центра – пример 5).

Согласно нормам сочетаемости русского языка после глагола позвонить должен употребляться предлог по в словосочетании позвонить по какому-л номеру, а не предлог на [Словарь сочетаемости слов русского языка 1983: 185]. Кроме того, в данном контексте необходимо использовать форму множественного числа существительного номер, поскольку указаны два телефонных номера.

Пример 5

Сервисный центр не работает в связи с ремонтом. По вопросам ремонта (сдать устройство, забрать устройство) обращаться в офис 524,5 этаж, «Dr Apple». По всем вопросам звонить на номер 97-98-93, 60-90-48. Приносим свои извинения за неудобства.

В следующем примере ошибка вызвана неправильным выбором слова.

Пример 6

Уважаемые члены клуба!

В сауне запрещено использовать:

-

- аромамасла;

-

- скрабы, гели для тела;

- различные косметические средства-

- Дадим определение косметическим средствам. Косметические средства – это средства, предназначенные для личной гигиены, профилактики заболеваний кожи и косметических дефектов, а также для улучшения внешности человека; это средства для ухода за кожей, волосами, губами и т. д. Из данного определения следует, что аромамасла, скрабы и гели для душа также являются косметическими средствами. Однако в тексте объявления (пример 6) употребление слова различные означает, что аромамасла, скрабы и гели для тела не являются косметическими средствами. Вместо слова различные здесь следует употребить слово другие.

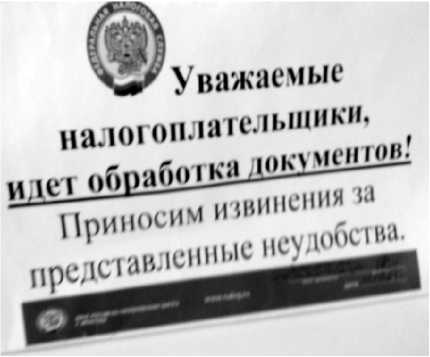

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано смешением паронимов (пример 7). Ср.: «Приносим извинения за представленные неудобства». Очевидно, в тексте имеет место смешение паронимов предоставленный / представленный .

Пример 7

Одним из видов речевых ошибок является речевая избыточность, которая состоит в употреблении лишних слов. Рассмотрим один из возможных случаев.

Пример 8

Фото-Студия Ликвидировалась совсем

В представленном примере (пример 8) нарушение вызвано совместным использованием слов ликвидировалась и совсем . В объявлении нарушена также орфографическая норма русского языка – слово ликвидировалась должно быть написано с строчной буквы. Кроме того, неправильно написано слово Фотостудия , которое пишется слитно.

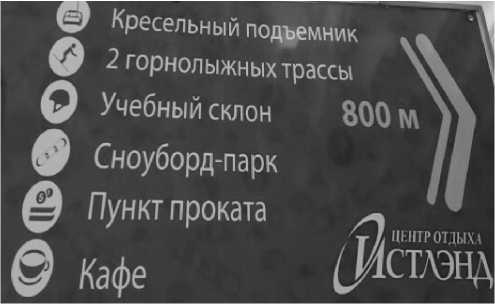

Четвертое место по количественному признаку занимают грамматические ошибки (13 %), которые чаще всего связаны с неверным построением сложного предложения, а также ошибочным образованием форм существительного и нарушением норм согласования. См., например, следующее объявление:

Пример 9

В данном примере мы имеем дело с нарушением морфологических норм русского языка. Если определение относится к существительному, зависящему от числительного два , то при словах женского рода это определение должно употребляться в именительном падеже. Следовательно, в рассматриваемом объявлении правильным должно быть такое написание: две горнолыжные трассы .

Логические ошибки занимают пятое место (8 % от общего числа) и связаны с нарушением логической правильности речи. Подобные нарушения часто возникают при смешении родовых и видовых категорий, неправильном построении однородного ряда, когда в перечислении происходит наложение объемов понятий.

В приведенном далее тексте объявления (пример 10) логическая ошибка состоит в сопоставлении двух логически неоднородных понятий: техника и электроэнергия . См.:

Пример 10

УВДЖАЕМЫЕ ПРЕПОДава ТЕЛИ!

Большая просьба выключать после занятий технику и электроэнергию, закрывать окна и двери на ключ.

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Как видно, техника в данном контексте – это собирательное существительное, которое обозначает разные механические устройства. Электроэнергия – это абстрактное существительное, имеющее значение «энергия электрического тока» [Большой толковый словарь русского языка].

Сопоставление неоднородных понятий становится ошибкой и в тексте следующего объявления (пример 11). В одном ряду находятся несопоставимые понятия: бахилы и дети . Ср.:

Пример 11

Уважаемые родители!30 января в 19.00

Состоится родительское собрание с министром спорта Иркутской области.

Явка обязательна, с бахилами и без детей.

СШ «Атланты»

Приведем еще один пример с логической ошибкой, причиной которой стало сопоставление в рамках одной синтаксической конструкции неоднородных понятий:

Пример 12

Объявление

Здесь НЕТ!!?

•Суд мед эксперт лзы

(медицинской экспертизы)

-

• Юристов

(мисплатного бюро)

•Переводов

Они находятся во дворе мания!!!

Просьба не беспокоить по этому поводу!!!

Судмедэкспертиза , юристы и переводы – это различные по объему и содержанию понятия. Устраняя нарушение, можно написать так: Здесь не оказывают услуги судмедэксперты, юристы и переводчики…

В текстах публичных надписей и объявлений нам также встретились два примера, содержащие фактическую ошибку, которая относится к нарушению такого коммуникативного качества речи, как фактологическая точность (см. пример 13).

Пример 13

Очевидно, что перепутана хронология в ценах. Действующая цена перечеркнута и ошибочно заявлена ранее существующая более высокая стоимость товара.

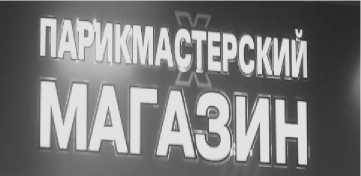

Отдельно следует отметить эрративы. Эрра-тив – это слово или выражение, которое подвергается носителем языка, владеющим литературной нормой, умышленному искажению. Эррати-вы используются для создания особого эффекта [Википедия].

В своей диссертации Е. М. Епихина относит подобные девиации к орфографическим ошибкам (например, «аффтар жжот») и отмечает, что сегодня они находят наиболее широкое рас- пространение в сфере интернет-коммуникации [Епихина 2014: 13].

Мы считаем, что подобную намеренную деформацию слова для создания особого эффекта следует отнести не к ошибкам, а к языковой игре. Нами был обнаружен один пример эрратива (пример 14).

Пример 14

В данном случае владелец магазина намеренно использовал этот прием для привлечения внимания потенциальных покупателей к необычному названию. Замена слова парикмахерский на сходное по звучанию и не существующее в русском языке парикмастерский служит в данном случае стилистическим приемом.

Итак, анализ методической и лингвистической литературы показал, что ученые по-разному подходят к определению понятия «ошибка» и используют различные подходы к составлению типологии нарушений. На сегодняшний день в лингвистической науке существует проблема разработки научно обоснованной, внутренне непротиворечивой и общепризнанной классификации ошибок.

Завершая размышления о состоянии этого пласта современной массовой коммуникации (публичные объявления и надписи, локализованные в г. Иркутске), следует подчеркнуть необходимость серьезной, ответственной работы авторов с подобными текстами, а также бережного отношения к языку, его законам и нормам.

На наш взгляд, ошибки в публичных объявлениях и надписях г. Иркутска вызваны низкой речевой культурой авторов текстов. Перспективным представляется дальнейшее изучение ошибок в объявлениях и надписях г. Иркутска с целью разработки рекомендаций, способствующих повышению речевой культуры горожан.

Список литературы Лингвостилистический анализ ошибок в русских публичных надписях и объявлениях (на примере г. Иркутска)

- Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.

- Википедия. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 02.12.2019).

- Викисловарь. URL: http://en.wiktionary.org/-wiki/ (дата обращения: 02.12.2019).

- Голованова И. Ю. Проблема анализа речевых ошибок в контексте онтогенеза языковой компетенции: дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2004. 258 с.

- Горбачевич К. С. Нормы современного русского языка. М.: Просвещение, 1989. 208 с.

- Грамота - Справочно-информационный портал русского языка. URL: http: http://gramota.ru/ (дата обращения: 02.12.2019).

- Данилевская Н. В. Ослабление диалогичности как проявление кризиса массовой коммуникации // Речевое общение: спец. вестник / под ред.

- A. П. Сковородникова. вып. 14(22). Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. С. 29-37.

- Данилевская Н. В. Деструкция литературной нормы в современной массовой коммуникации // Речевая коммуникация в средствах массовой информации: материалы II Междунар. науч.-практ. семинара (17-19 апр. 2013 г.) / под ред.

- B. В. Васильевой, В. И. Конькова. СПб., 2013. C.32-35.

- Ейгер Г. В. Механизм контроля языковой правильности высказывания. Харьков: Основа, 1990. 183 с.

- Епихина Е. М. Эмблематические коммуникативные ошибки: дис. .канд. филол. наук. Волгоград, 2014. 155 с.

- Карта слов - Карта слов и выражений русского языка URL: https://kartaslov.ru (дата обращения: 02.12.2019).

- Ладыженская Т. А. Методика развития речи на уроках русского языка: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 240 с.

- Львов М. Р. Речь младших школьников и пути ее развития. М.: Просвещение, 1975. 170 с.

- Миронова А. А. Жанры рекламы: к проблеме квалификации // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2012. Вып. 71, № 32(286). С. 67-71.

- Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М.: АСТ, 2009. 432 с.

- Рыженко Ю. А. К проблеме классификации речевых ошибок // Научные труды КубГТУ. 2016. № 6. С. 290-298.

- Сиротинина О. Б. Русская разговорная речь: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1983. 125 с.

- Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. М.: Рус. яз., 1983. 688 с.

- Соловейчик М. С. Нарушение языковых норм в письменной речи младших школьников // Начальная школа. 1979. № 5. С. 13-18.

- Уемов А. И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. М.: Госполитиздат, 1958. 120 с.

- Фрей А. Грамматика ошибок. М.: КомКнига, 2006. 304 с.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1982. 143 с.

- Черемисин П.Г. К вопросу о классификации речевых ошибок в сочинениях учащихся средней школы // РЯШ. 1973. № 2. C. 34-40.

- Чуковский К. Живой как жизнь: о русском языке. М.: АСТ: Зебра Е, 2009. 304 с.

- Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании: хрестоматия по истории языкознания XIX-XX вв. / под ред. В. А. Звегинцева. М.: Просвещение, 1956. С. 252-264.