Листовидная опухоль молочной железы и беременность. Случай из практики

Автор: Пароконная Анастасия Анатольевна, Нечушкин Михаил Иванович, Любченко Людмила Николаевна, Поспехова Наталия Ивановна, Лушникова Анна Александровна, Ермилова Валерия Дмитриевна

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Проблема/клинический случай

Статья в выпуске: 1 т.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся три клинических случая возникновения листовидной опухоли на фоне беременности.

Листовидная опухоль, рак молочной железы, беременность

Короткий адрес: https://sciup.org/14045411

IDR: 14045411

Текст научной статьи Листовидная опухоль молочной железы и беременность. Случай из практики

Malign Tumours 2012;2:44-46. © 2012 RUЅЅСО

Авторам известны 3 случая возникновения листовидной опухоли на фоне беременности. Приводим подробное описание одного из них. Пациентка З., 23 лет, находилась в отделении радиохирургии ФБГУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» РАМН с клиническим диагнозом: листовидная опухоль правой молочной железы промежуточного гистологического типа. Состояние после секторальных резекций правой молочной железы в 2002—2003 гг. Фиброаденома левой молочной железы. Беременность 20 недель.

Из анамнеза известно, что более 10 лет назад, в 1998 г. больная впервые заметила уплотнение в правой молочной железе. К врачам не обращалась. На фоне наступившей в том же году беременности пациентка обратила внимание, что опухоль быстро увеличивается. Беременность была завершена медицинским абортом, однако опухоль со слов больной продолжала расти. При обращении к врачу в 2002 г., когда опухолевое образование занимало весь верхневнутренний квадрант, поставлен диагноз фиброаденомы и выполнено хирургическое вмешательство в объеме секторальной резекции. Спустя 6 месяцев больная вновь обратилась за медицинской помощью в связи с рецидивом заболевания. Вновь была выполнена секторальная резекция. К моменту госпитализации в РОНЦ пациентка перенесла 3 хирургических вмешательства по поводу рецидива опухоли.

Статья получена 01 мая 2012; утверждена в печать 06 августа 2012

В 2003 году наступила вторая беременность, во время которой, помимо появившейся вновь рецидивной опухоли в правой молочной железе, стала определяться опухоль и во внутренних квадрантах левой молочной железы. Со слов больной образование слева за 2 недели наблюдения увеличилось в 3 раза, появились болезненность, чувство «распирания». При сроке 17 недель беременности пациентка обратилась в РОНЦ.

При осмотре правая молочная железа деформирована за счет послеоперационных рубцов. Всю оставшуюся часть железы занимает бугристая опухоль диаметром до 6,5 см. Слева кожа молочной железы истончена, с выраженным венозным рисунком, синюшного цвета, половина молочной железы занята множественными узловыми образованиями, общим диаметром до 10 см. Регионарные лимфатические узлы не определяются (рис. 1).

С учетом быстрого роста опухоли, тенденции к рецидивированию поставлен диагноз «рецидив листовидной опухоли правой молочной железы. Листовидная опухоль левой молочной железы», который был подтвержден при ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной томографии.

С учетом данных анамнеза (длительный срок наблюдения, рецидивирующий характер опухоли), большого объема образований, предполагаемой возможности озлокачествления опухолей, а также объема предстоящего хирургического вмешательства решением консилиума пациентке было предложено прерывание беременности с последующим хирургическим лечением. Однако от прерывания беременности пациентка отказалась. Проведена консультация в Центре планирования семьи и репродукции. Противопоказаний к хирургическому вмешательству при сроке беременности 19—20 недель не определено. Вви-

Рис.1. Внешний вид пациентки

ду большого объема опухолевых масс, быстрого экспансивного роста, возможности озлокачест-вления опухоли выполнено хирургическое вмешательство в объеме двусторонней мастэктомии.

Описание макро- и микропрепаратов.

«Правая молочная железа։ … определяется неправильной формы узел размерами 8 х 4 х 4,3 см, дольчатого вида плотноэластической консистенции с участками более рыхлой ткани белесоватого цвета…․Узел в правой молочной железе имеет строение, характерное для листовидной опухоли․ …Строма сосочков обильная, то почти бесклеточная, то образована «более клеточной» рыхлой соединительной тканью․ Клеточные участки стромы составляют небольшие очаговые зоны, в которых видны рыхло лежащие клетки вытянутой или округло-овальной формы․ Ядра клеток умеренно полиморфны, слабо окрашены, встречаются единичные фигуры деления․ Подобные изменения в узле позволяют отнести его к листовидной опухоли промежуточного типа, без достоверных признаков озлокачествления»․ «…Левая молочная железа։…узел дольчатого строения, размерами 11х10,5 х 5,5 см… ․ Узел в левой молочной железе имеет типичное гистологическое строение фиброаденомы с участками периканаликулярного строения․ Эпителиальный и стромальный компоненты представлены в равном объеме…․ Размеры узла позволяют отнести его к так называемой гигантской фиброаденоме»․

МОЛЕКУЛЯРНО^ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Интенсивные разработки молекулярных технологий в последнее десятилетие позволили добиться значительных успехов в изучении генетических факторов, задействованных в процессах канцерогенеза при опухолях молочных желез и в некоторых случаях определяющих предрасположенность к возникновению заболевания, развитию контралатеральных и рецидивирующих опухолей, возможности метаста-зирования․

Несмотря на отсутствие отягощенного семейного анамнеза у больной З․‚ двустороннее поражение молочных желез и рецидивирова-ние процесса указывают на высокую вероятность генетических нарушений․

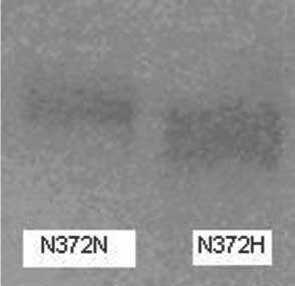

Наиболее значимыми молекулярно-генетическими маркерами являются мутации и однонуклеотидные полиморфные варианты генов-супрессоров ВRCA 1, BRCA 2, ТР53․ В этой связи было проведено молекулярно-генетическое исследование этих генов․ При анализе ДНК, выделенной из периферической крови и ткани опухоли, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и конформационно-чувствительного гель-электрофореза проведен скрининг мутаций и однонуклеотидных полиморфных вариантов, характерных для патологии молочной железы։ гена ВRCA 1 — экзонов 20 (5382insC), 5 (C61G), 2 (185delA) 11․8 (2080delA), (4154delA), 11․4 (E1038G), BRCA 2 — экзонов 10 (N372H), 2 (203G/A) и гена ТР53 (локус R72P)․ Мутаций изучаемых генов не выявлено, однако структура гена ВRCA2 представлена частым однонуклеотидным полиморфизмом в экзоне 10 — Ν372Н в гетерозиготном состоянии, расположенном в зоне аминокислотных остатков 230—453, взаимодействующих с гистоновой ацетилтрансферазой Р/CAF, что приводит к активации транскрипции других генов (рис․ 2)․

Рис.2. Пример электрофоретического разделения полиморфных аллелей Ν372Н гена ВRCA2. Гетерозиготный вариант Ν372Н представлен в виде двух полос - двух фрагментов ДНК (ПЦР - продуктов) с различной подвижностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Беременность благополучно завершилась срочными родами. При обследовании пациентки через 7 лет после операции рецидива заболеваний не отмечено. За период наблюдения у пациентки родился третий ребенок. Во время последней беременности роста опухоли также не наблюдалось.

Разработки молекулярных технологий в последнее десятилетие позволили добиться значительных успехов в изучении генетических факторов, задействованных в процессах канцерогенеза при опухолях молочных желез и в некоторых случаях определяющих предрас- положенность к возникновению заболевания, развитию контралатеральных и рецидивирующих опухолей, возможности метастазирования. По нашему мнению, при выявлении подобных клинических случаев беременность пациентки не должна являться причиной отказа от операции. Для определения оптимальных и наиболее безопасных сроков выполнения хирургического вмешательства необходима консультативная поддержка акушеров-гинекологов. Больные с листовидными опухолями нуждаются также в проведении тщательного молекулярно-генетического исследования для выявления факторов риска и возможных причин патологии с целью оптимизации лечения и наблюдения.