Литейная форма с рисунками из Владимира

Автор: Попов А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается литейная форма с рисунками, обнаруженная в 1995 г. на территории «Ветчаного города» г. Владимира. Находка датируется серединой XII в. - 1238 г. Изделие предназначено для изготовления жуковин -металлической фурнитуры книжного переплета, украшающей и защищающей последний. На литейной форме нарисован лучник, стреляющий в многоглавое чудовище. Последнее, как установлено М. В. Седовой, изображено взрослым, а его победитель - ребенком. Облик чудовища восходит к Лернейской гидре. Шлем лучника опознается как относящийся к типу II по А. Н. Кирпичникову, вероятно, к разновидности ПБ.

"ветчаный город", владимир, литейная форма, фурнитура книжного переплета, жуковины, рисунок, дракон, лернейская гидра, античное наследие, византия, русь, детское творчество, шлем

Короткий адрес: https://sciup.org/143173121

IDR: 143173121

Текст научной статьи Литейная форма с рисунками из Владимира

Литейная форма предназначалась для изготовления сердцевидного и округлого изделий с отверстиями в центре. Как первая, так и вторая формы обычны http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.315-326

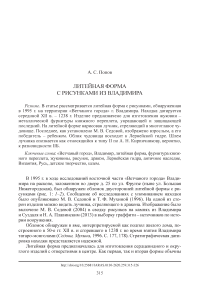

Рис. 1. Владимирская находка и жуковины на древнерусских переплетах

1, 2 – литейная форма с рисунком из восточной части «Ветчаного города» Владимира (по: Седова , 2004; Седова, Мухина , 1996); 3 – Евангелие апракос полный. РГАДА, Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 6. XII в. Переплет XIII (?) в. Верхние углы нижней крышки; 4 – торжественник триодный. РНБ. Сол. Анз. 62/1428. 1493 г. Переплет современен рукописи. Верхний левый угол верхней крышки

3, 4 – рис. В. С. Беляевой для жуковин – металлических накладок, крепившихся к доскам книжного переплета для украшения и защиты последнего. Подобный облик присущ и другим предметам. Примерами могут служить сердцевидные с отверстием поясные накладки типа I1Г и округлые, также с отверстием, типа О37, по В. В. Мурашевой (2000. С. 26, 27, 55). Но они значительно тоньше изделий, для изготовления которых предназначена владимирская литейная форма. Кроме того, положение отверстия на сердцевидных поясных накладках тяготеет к нижней части, а не к центру.

Древнерусские рукописи дошли до наших дней в основном в поздних переплетах. Причиной тому уязвимость этих частей кодексов, приводящая к починкам и замене, нередко неоднократным. Но все же округлая жуковина и отпечаток от аналогичной (рис. 1: 3 ) встречены на переплете, приблизительно датируемом XIII в. (см.: Каталог…, 1988. С. 52–54). Крепление фурнитуры к доске осуществлялось сравнительно крупными заклепками. Именно для последних предназначены отверстия в изделиях, изготавливаемых с помощью владимирской литейной формы. Округлые жуковины и отпечатки от них встречены на переплетах XIV–XV вв. (причем тексты некоторых из указанных кодексов более ранние): РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 96, 148, 137, 106, 76, 52, 107, 111, 113, 124, 174, 170; Ф. 188. Оп. 1. Ед. хр. 819 (см.: Там же. Ч. 1. С. 85, 86, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 123–126, 130–132; Ч. 2. С. 186–190, 197, 198, 263–266, 279, 280, 313, 314). Нередко прослеживается крепление к доскам, аналогичное вышеописанному.

Не удалось проследить бытование сердцевидных жуковин на переплетах, датируемых XIII в. и ранее. Однако в рамках настоящего исследования изучены не все дошедшие до наших дней средневековые рукописи. Сердцевидные жуко-вины можно видеть на переплете 1493 г. (рис. 1: 4 ) (также см.: Описи…, 2003. С. 208, 209). Их облик близок к изделиям, для изготовления которых служила владимирская находка. Сердцевидные же, но несколько иные по форме жукови-ны можно видеть на кодексах РГБФ. 113 № 193 (591), 198 (596); Ф. 173.1. № 43; Ф. 304.1. № 3, 63, 162, 164, 224, 761. Иногда, как на РГБ Ф. 304.1. № 492, можно видеть следы, свидетельствующие о креплении к доске заклепкой. Упомянутые переплеты были изучены С. А. Клепиковым (1960) и датированы не ранее конца XV в. Некоторые положения исследования к настоящему времени устарели (Мокрецова, 2001.С. 31, 32).Но вышеуказанная датировка переплетов не пересматривалась. Гипотетически, при починке или замене переплета могла использоваться архаичная фурнитура. Но применительно к сердцевидным жуковинам это предположение подтвердить не удается.

Металлическая фурнитура книжного переплета аналогичных форм известна в Византии. По всей видимости, она послужила прототипом древнерусских жуковин. Византийские рукописи также дошли до наших дней, в основном в поздних переплетах. Но о фурнитуре XI–XIII вв. можно судить по письменным источникам и изображениям. Терминология элементов переплета византийской книги изучена Б. Ацалосом (1977). Для обозначения сердцевидных накладок, наряду с миндалевидными, использовалось название «амигдалии» (Ibid. P. 28–30). Среди изученных исследователем документов оно впервые встречено в Диатаксисе Михаила Атталиата 1077 г. (Ibid. P. 17). Для обозначения округлых накладок с гладким или зубчатым краем использовалось название «вуллы» (Ibid. P. 30–32). Среди изученных Б. Ацалосом источников оно впервые встречено в описи имущества монастыря Ксилургу 1143 г. (Ibid. P. 18). На византийских изображениях Христа и святых, держащих в руках книги, часто можно видеть как сердцевидные, так и округлые накладки. Обычно они красные или синие, по всей видимости, изготовленные из стекла и драгоценных камней. Но иногда встречаются изображения накладок бронзового цвета, явно выполненных из цветных металлов. Вуллы с гладким краем можно видеть на книге, лежащей на столе евангелиста Марка на миниатюре на f. 89v Евангелия из монастыря Дионисиат на Афоне Сod. 588 конца X – начала XI в. (Οι Θησαροι, 1973. Σ. 225. Εικ. 284). Кодекс с накладками того же облика, а также сердцевидными амигдалиями передает св. Григорию Богослову заказчик рукописи на миниатюре на f. 1v шестнадцати Слов из монастыря Дионисиат на Афоне Сod. 61 XI в. (Ibid. Σ. 102. Εικ. 104). Византийские книги застегивались при помощи «кинжальчиков» характерной формы (Мокрецова, 2003. С. 68, 69). Аналогичные изделия найдены в «Ветчаном городе» Владимира (Жарнов, 1996. C. 136. Рис. 27). На кожаном покрытии переплета (скорее всего, первоначального) византийского Четвероевангелия конца XII в. РГБ. Ф. 304/III № 28 (см.: Мокрецова и др., 2003. Кат. 15. Рис. XV/1) можно видеть следы от миндалевидных амигдалий. Судя по ним, крепление к крышке осуществлялось при помощи сравнительно крупной заклепки, подобно жукови-нам, для отливки которых служила владимирская литейная форма. Возможно, эта фурнитура предназначалась для переплета, соответствовавшего византийской традиции.

Интересен также рисунок с драконом и лучником. Изображение построено таким образом, что крыльями чудовища служат рабочие полости, предназначенные для отливки сердцевидных жуковин. М. В. Седовой (2004. С. 363) установлено следующее. Рисовали два человека. Первый, взрослый, изобразил тело дракона, использовав функциональные элементы в качестве крыльев. Второй, ребенок, нарисовал лучника, поражающего фантастическое существо.

По всей видимости, каждая линия с утолщением на конце передает голову чудовища на длинной шее. Крылатое многоглавое существо ассоциируется с изображениями дракона Апокалипсиса. Самое раннее древнерусское произведение искусства с этим сюжетом – икона Успенского собора Московского Кремля ок. 1480 г. (Иконы…, 2016. Кат. № 4). В Византии иллюстрации Апокалипсиса также не были популярны. Они хорошо известны в Западной Европе. Изображения многоглавых крылатых драконов встречены уже в начале XI в. ( O’Hear N., O’HearA ., 2015. P. 117, 118. Fig. 5: 1–2 ), известны и в XIII в. (Ibid. P. 120–121. Fig. 5: 3–4 ). В соответствии с текстом Откровения (12:3), у них обычно семь голов, десять рогов и семь диадем. Первый признак для рисунка на владимирской находке проверить затруднительно ввиду фрагментарной сохранности, остальные явно отсутствуют. Кроме того, для средневековых изображений дракона Апокалипсиса нехарактерна передача голов в виде абстрактных утолщений.

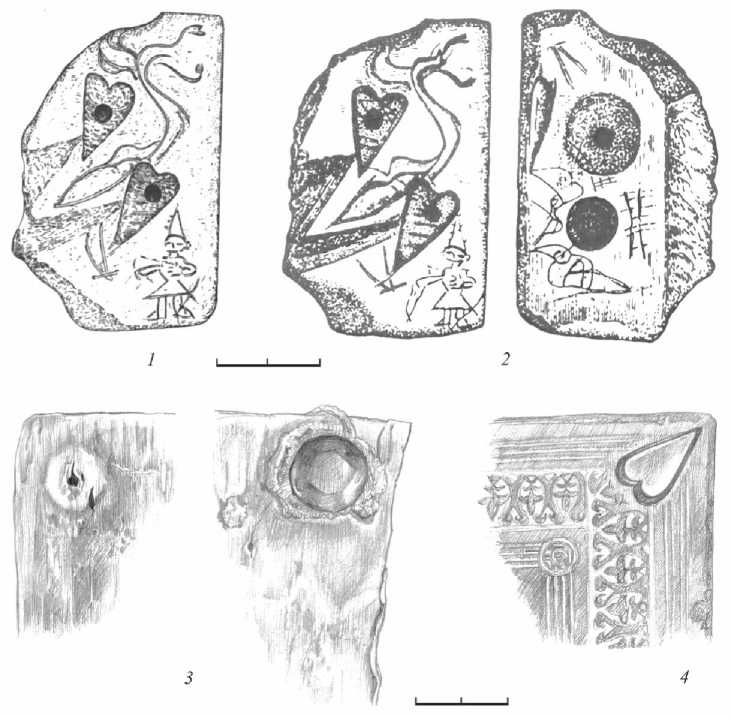

Чудовище, сходное с рисунком на владимирской литейной форме, встречено на византийской камее-печатке начала XIV в. из собрания Метрополитен-музея в Нью-Йорке со сценой змееборчества св. Феодора Тирона (рис. 2: 1 ). В каталожном описании С. Брукс (Byzantium…, 2004. P. 239, 240) отмечает, что прототипом сцены послужило античное изображение победы Геракла над Лернейской гидрой. Чудовище, сходное обликом с встреченными на владимирской литейной форме и камеей из Метрополитен-музея, образует инициал «Ж» на л. 280 Буслаевской Псалтири (РГБ. Ф. 304.1. № 308) последней четверти XV в. (см.: Стасов , 1887. Табл. XCVIII. Рис. 20). В отличие от первых двух оно

Рис. 2. Многоглавый дракон и Лернейская гидра

1 – Змееборчество св. Феодора Тирона. Камея-печатка. Византия. Начало XIV в. Метрополитен-музей, Нью-Йорк (по: Byzantium…, 2004); 2 – Геракл и Лернейская гидра. III в. н. э. Мозаика из Лирии. Национальный археологический музей, Мадрид (по: Tarradell, 1969). Масштабы изображений различны обладает всего тремя головами. Это объяснимо необходимостью сходства облика существа с буквой.

Датировка иконографических аналогий чудовища на владимирском рисунке не является основанием для утверждения о создании последнего в пределах XIV–XV вв. Находка происходит из закрытого комплекса. Кроме того, в пределах раскопа отсутствуют напластования второй половины XIII – XVI в. ( Седова, Мухина , 1996. C. 177). Тем самым, маловероятно незамеченное нарушение стратиграфии или выпадение вещи из борта.

Для античных изображений Лернейской гидры обычна передача голов абстрактными утолщениями. Характерным примером может служить мозаика из Лирии первой половины III в. н. э. (рис. 2: 2 ). В отношении небольшого изображения можно было бы говорить об упрощении неких деталей из-за размера. Но на произведении монументального искусства такая абстрактная трактовка голов объяснима именно замыслом мастера.

По всей видимости, прообразом чудовища на владимирском рисунке послужила именно Лернейская гидра. При этом облик существа является именно иконографической инновацией Средневековья. На античных изображениях у Лер-нейской гидры отсутствуют крылья.

Использование Гераклом лука в сцене победы над Лернейской гидрой известно по описанию Павсанием не дошедшего до наших дней ларца Кипсела, а также встречено на нескольких произведениях античного искусства (Ogden, 2013. P. 32). На византийских и романских иллюстрациях этого сюжета герой не применяет метательное оружие. Кроме того, ни в Античности, ни в Средне- вековье Геракл не изображался значительно меньше гидры. На стороне литейной формы, предназначенной для изготовления округлых жуковин, ниже и левее нижней рабочей полости можно видеть две орнитоморфные фигуры. Коль скоро на изделии присутствует Лернейская гидра, можно счесть и эти рисунки иллюстрирующими подвиги Геракла, а именно частью сцены истребления Стимфа-лийских птиц. Но сюжетная связь лучника с орнитоморфными изображениями сомнительна. В античном и средневековом искусстве, как правило, фигуру Геракла можно видеть в каждой иллюстрации его подвигов, если таковых несколько. Кроме лучника, людей на литейной форме нет, причем едва ли возможно разместить человеческую фигуру на несохранившихся частях. Таким образом, стрелок на владимирском рисунке не является Гераклом. Очевидно, он не может быть и святым воином, подобным Феодору Тирону на вышеупомянутой камее. Лучник был изображен ребенком, вероятно, в ходе игры. На известном рисунке новгородского мальчика Онфима автор представлен победителем врага (Рыбина , 1998. С. 19. Рис. 1: 2). Предположительно, и юный владимирский художник изобразил в схватке с чудовищем самого себя. Что же до вышеупомянутых птичьих фигур, орнитоморфные изображения – известный мотив византийского и древнерусского искусства. Он, по всей вероятности, и воспроизведен на литейной форме.

В ранневизантийское время победа над Лернейской гидрой встречена на коптских тканях из собрания Государственного Эрмитажа и Метрополитен-музея в Нью-Йорке ( Каковкин , 1994). Не удается проследить бытование сюжета в IX– XIII вв., хотя изображения других подвигов Геракла известны ( Weitzmann , 1951. P. 120–122, 157–165). Победа героя над Лернейской гидрой опознана на одном из рельефов Дмитриевского собора во Владимире ( Даркевич , 1962. С. 99–101). То есть сюжет в принципе мог быть известен жителям города с конца XII в. Но иконография сцены на рельефе восходит к романским образцам, и облик чудовища несходен с фигурирующим на литейной форме.

Отсутствие византийских аналогий не уникально для владимирского рисунка. В исследовании А. Е. Мусина (2010) указан ряд древнерусских реалий материальной культуры, иконографических вариантов и даже богослужебных текстов, несомненно, заимствованных в Империи. При этом византийские аналогии известны плохо или неизвестны вовсе. Сходным образом обстояло дело с «цитатами» из античного изобразительного искусства. На каменной пластине из Увека, панагии из собрания ГИМ, а также энколпионах из собрания ГИМ и Русского музея облик архангелов копирует изображение Ники с венком (см.: Порфиридов , 1975; Рындина , 1984). Аналогии в византийском искусстве IX–XV вв. неизвестны. Изображения Ники послужили прототипами ангелов на монетах первой половины V в. и архангела Гавриила на мозаике со сценой Благовещения в Санта-Мария Маджоре ( Grabar , 1936. P. 156, 226). Но именно копирования облика богини в ранневизантийском искусстве не встречено.

По мнению А. А. Медынцевой (2018. С. 239), рисунки на камне, опубликованные М. В. Седовой, представляют собой тренировочные упражнения или наброски древнерусских резчиков. С утверждением можно согласиться в отношении фигуры чудовища. Скорее, ее следует считать именно наброском, коль скоро мастер использовал рабочие полости, а не создавал изображение целиком. Но чудовище могло быть нарисовано и специально для детской игры. Весомые аргументы для предпочтения одной из этих версий отсутствуют. С одной стороны, на усадьбе, с территории которой происходит находка, следы металлообработки не прослежены. Литейная форма могла быть принесена ребенком со стороны, не исключено, уже с рисунком чудовища. С другой стороны, в заполнении ямы, из которой происходит находка, встречены кусочки янтаря (Седова, Мухина, 1996. С. 178). Они могут интерпретироваться как свидетельство изготовления лаков и красителей или занятия иконописью (см.: Колчин и др., 1981. С. 128; Завьялов, 2005. С. 99). В таком случае, человек, умевший рисовать, мог обитать в жилище или посещать его и изобразить чудовище специально для ребенка.

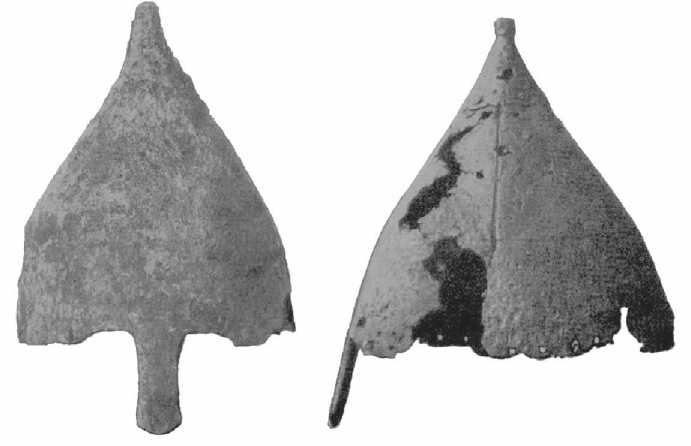

Можно согласиться с опознанием Н. А. Плавинским (2013. С. 396) наголовья лучника как «стожкового», т. е. конического или сфероконического шлема. Обращает на себя внимание значительная высота его тульи. Этот признак присущ шлемам разновидности IIБ по А. Н. Кирпичникову (1971. С. 28, 29). Однако юный художник явно не соблюдал пропорции изображаемых объектов. Например, голова лучника лишь немногим меньше тела.

Обращают на себя внимание небольшие зубчики, расположенные снаружи линий, ограничивающих изображение оголовья. Разделяющие их расстояния приблизительно равны. Лицо лучника, очевидно, изображено анфас. Следовательно, зубчики расположены приблизительно над ушами. Шлем разновидности IIБ по А. Н. Кирпичникову, происходящий, предположительно, с территории Украины (рис. 3), собран из двух частей на заклепках. Их ряды расположены приблизительно над ушами. По всей видимости, зубчиками переданы именно заклепки. Однако последних на шлеме явно больше, нежели первых на рисунке. Формирующие тулью детали вышеупомянутого шлема склепаны впо-тай. Полное сходство с рисунком было бы достигнуто в случае рельефного оформления головок крепежей. Так на шлеме соединены тулья и навершие. Это различие, с учетом сравнительной малочисленности известных боевых наголовий такого облика, не представляется принципиально важным. Соединение формирующих тулью частей шлема рельефно оформленными заклепками обычно для типа II по А. Н. Кирпичникову ( Кирпичников , 1971. C. 25–27). Показательным примером является шлем, найденный на Райковецком городище (Там же. Табл. XV: 1 ) и датируемый XII – первой половиной XIII в., т. е. сравнительно близким временем с литейной формой. Боевое оголовье собрано из четырех частей. При этом со стороны лица видны два ряда заклепок, но не над ушами, как у разновидности IIБ, а ближе к глазам. По характеру рисунка затруднительно судить, придавал ли юный художник значение положению рядов заклепок. В целом шлем лучника можно довольно уверенно отнести к типу II по А. Н. Кирпичникову, склоняясь к разновидности IIБ. Но наличие наиболее существенного признака последней, высокой тульи, дискуссионно из-за особенностей изображения.

Может представляться удивительным стремление передать такие детали, как заклепки, при игнорировании других, не менее важных. Но такова манера юного художника вообще. У стрелка нарисовано лишь одно ухо, хотя должно

Рис. 3. Шлем. С территории совр. Украины (?). XII–XIII в (?). Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (по: Кирпичников , 1971)

быть видно оба. Пальцы есть только на руке, удерживающей тетиву. Одежда (или доспех) лучника резко перехвачена в талии, но пояс не нарисован.

Интерпретация изображения лучника как детской игры склоняет к мнению о его относительной независимости от установок древнерусского искусства, а именно от воспроизведения византийских прототипов. Однако лицо лучника передано анфас, хотя по логике сцены оно должно быть представлено в профиль. Это известная установка средневекового искусства. Например, так изображались святые воины-всадники. Но подобное можно видеть и в творчестве новгородского мальчика Онфима ( Рыбина , 1998. С. 19. Рис. 1: 2, 8–9, 11 ). Затруднительно судить, срисовал ли юный художник шлем с натуры или с некоего произведения средневекового искусства.

На текущий момент малоизвестен инструментарий древнерусского изготовителя фурнитуры книжных переплетов. Вызывают интерес связи античного и, через посредство византийского, древнерусского искусства. Наконец, изображение шлема может быть привлечено в качестве источника по истории оборонительного вооружения. Владимирская находка, таким образом, позволяет осветить достаточно широкий круг проблем, что делает ее весьма примечательной.

Список литературы Литейная форма с рисунками из Владимира

- Даркевич В. П., 1962. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире // СА. № 4. С. 90-104

- Жарнов Ю. А., 1996. Раскопки усадьбы в "Ветчаном городе" Владимира // АО 1995 года. М.: ИА РАН. С. 135-136.

- Завьялов В. И., 2005. Археологические исследования посада // Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 90-104.

- Иконы Успенского собора Московского Кремля. Вторая половина XV - XVI век: каталог. М.: Гос. ист.-культур. музей-заповедник "Московский Кремль", 2016. 328 с.

- Каковкин А. Я., 1994. О двух коптских тканях с изображениями двенадцати подвигов Геракла // Византия и Ближний Восток / Науч. ред. В. С. Шандровская. СПб.: ГЭ. С. 41-54.

- Каталог славяно-русских рукописных книг XI-XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР / Сост.: О. А. Князевская, Н. С. Коваль, О. Е. Кошелева, Л. В. Мошкова. М.: Тип. Главархива СССР, 1988. 2 т.

- Кирпичников А. Н., 1971. Древнерусское оружие. Вып. 3: Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. Л.: Наука. 127 с.

- Клепиков С. А., 1960. Орнаментальные украшения переплетов конца XV - первой половины XVII в. в рукописях библиотеки Троице-Сергиева монастыря // Записки отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 22. С. 57-73.

- Колчин Б. А., Хорошев А. С., Янин В. Л., 1981. Усадьба новгородского художника XII в. М.: Наука. 168 с.

- Медынцева А. А., 2018. Из инструментария древнерусских мастеров - резчиков по камню // КСИА. Вып. 252. С. 233-241.

- Мокрецова И. П., 2001. Древнерусский обиходный переплет по материалам Синодального собрания в Российском государственном архиве древних актов // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. Вып. 19. М.: Гос. НИИ реставрации. С. 31-47.

- Мокрецова И. П., Наумова М. М., Киреева В. Н., Добрынина Э. Н., Фонкич Б. Л., 2003. Материалы и техника византийской рукописной книги. М.: Индрик. 320 с.

- Мурашева В. В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М.: Эдиториал УРСС. 136 с.

- Описи Соловецкого монастыря XVI в. / Сост.: З. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая, М. И. Мильчик; отв. ред. М. И. Мильчик. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 357 с.

- Плавинский Н. А., 2013. Древнерусские граффити как источник по истории вооружения: к постановке вопроса // Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы 58-го заседания (17-19 апреля 2012 г.). / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.; Псков: ИА РАН: Псковский музей-заповедник. С. 389-399.

- Порфиридов Н. Г., 1975. История одного изображения в древнерусском искусстве // Древнерусское искусство. Зарубежные связи / Ред.-сост. Г. В. Попов. М.: Наука. С. 119-124.

- Рыбина Е. А., 1998. Рисунки средневековых новгородцев (по археологическим материалам) // Историческая археология. Традиции и перспективы / Ред.-сост. Т. А. Пушкина; отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 15-27.

- Рындина А. В., 1984. Эллинистические мотивы в памятнике московской торевтики последней трети XIV в. // Древнерусское искусство XIV-XV вв. / Отв. ред. О. И. Подобедова. М.: Наука. С. 94-100.

- Седова М. В., 2004. Рисунки на камнях из Владимира и Суздаля // Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы 50-го научного семинара / Отв. ред. В. В. Седов. Псков: Псковский гос. объед. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. С. 358-366.

- Седова М. В., Мухина Т. Ф., 1996. Работы во Владимире (ул. Фрунзе, 25) // АО 1995 года. М.: ИА РАН. С. 177-178.

- Стасов В. В., 1887. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени. СПб.: Картографическое заведение А. А. Ильина. 399 с.

- Atsalos B., 1977. Surquelquestermesrelatifs à lareliuredesmanuscritsgrecs // Studia Codicologica. Berlin: Akademie Verlag. P. 15-42.

- Byzantium. Faith and power. New York: New Heaven: London: The Metropolitan Museum of Art, 2004. 658 p.

- Grabar A., 1936. L'empereur dans l'art byzantin. Paris: Les Belles Letres. 336 p.

- Musin A., 2010. Russian Medieval Culture as an "Area of Preservation" of the Byzantine Civilizantion // Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art / Eds.: P. Grotowski, S. Skrzyniarz. Warsaw: The Polish Society of Oriental Art: Cardinal Stefan Wyszyński University. P. 11-44. (Series Byzantina; vol. VIII.)

- O'Hear N., O'Hear A., 2015. Picturing the Apocalypse. The Book of Revelation in the Arts over two Millenia. Oxford: Oxford University Press. 333 p.

- Ogden D., 2013. Drakōn. Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds. Oxford: Oxford University Press. 472 p.

- Οι Θησαροι του Αγιου Ορους: Εικονογραφημένα χειρόγραφα. Αθηνα: Εκδοτικη Αθηνων, 1973. 496 σ.

- Tarradell M., 1969. Arte Romano en España. Barcelona: Ediciones Poligrafa. 243 p.

- Weitzmann K., 1951. Greek Mythology in Byzantine Art. Princeton: Princeton University Press. 280 p.