Литература «на всех каналах» II – многоканальный диалог

Автор: Гречушникова Татьяна Викторовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории и практики исследований

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена многостороннему диалогу (текстов, автора, критики, публики) как форме существования электронной и сетевой литературы.

Художественный текст, диалог, мультимедиа, интернет, автор, литературная критика

Короткий адрес: https://sciup.org/146120976

IDR: 146120976 | УДК: [801.7+82.09]

Текст научной статьи Литература «на всех каналах» II – многоканальный диалог

Общение в Сети может происходить и как почти реальный диалог, и как спор глухих. Но оно в любом случае образует сферу предельно актуальных взаимодействий.

Евгений Ермолин

Стремительный темп развития и уровень технологий электронной среды превратили её в неотъемлемую часть существования современного человека.

«В экономике или в политике, в сфере досуга или в науке - без битов и байтов уже ничего не происходит <...>. Созданный в 2011 году Берлинский Институт интернета и общества им. А. фон Гумбольдта проводит активные исследования, цель которых - дать возможность всем слоям населения использовать и совместно творить дигитальное сетевое будущее и развивать свободный, открытый Интернет со всем его потенциалом» [7] (здесь и далее - перевод мой. Т.Г.).

Ключевыми темами исследований являются инноватика, администрирование и безопасность Сети, политика массмедиа, правовая философия и авторские права [там же]. По сравнению с этой реальностью российская электронная среда на первый взгляд кажется отражением в кривом зеркале. Необъятное число пользователей, государственные меры по включению в Интернет-среду образовательных и социальных учреждений - и абсолютный правовой хаос, до исследования которого у социологов и электронщиков традиционно «не доходят руки». Однако стремящийся к упорядоченности европейский и во многом стихийный российский Интернет имеют в своей основе одну безусловную общность: это в большинстве случаев общедоступное публичное пространство остро нуждается в культуре диалога.

Статус сетевого аналога библио- или медиатеки для современного Интернета является значимым, но уже не определяющим. Статус же пространства для общения – на форумах, чатах, в Твиттере и социальных сетях – невероятно высок, и потенциал его пока необозрим. Рассмотрим лишь несколько сторон этого пространства, интересных с точки зрения бытования (художественного) текста. Упомянутые выше социальные сети и чаты мы сразу оставим за скобками: их тематика, как правило, не выходит за рамки частной информации, а орфографический и цензурный уровень давно стали притчей во языцех. Начнём с читательских форумов («беседок», «обсуждалок» etc), задуманных как средство обратной связи с автором.

Идея, по сути своей, не нова. Жанр «письма в редакцию» традиционно допускал эмоциональность и нередко становился источником языковых и содержательных курьёзов. Однако возможность спонтанного реагирования в режиме реального времени и почти повсеместно распространённая анонимность пишущего способны многократно усилить курьёзность происходящего и даже стать пищей для – электронных же! – пародий. В качестве примера приведём «Гостевую книгу Буратино», конструирующую возможный ход современной читательской мысли в адрес Алексея Толстого и его «Золотого ключика». Отдавая должное блестящему чувству стиля виртуального автора Мэри Шелли, приносим извинения за неполное изложение текста: формат публикации налагает на нас определённые цензурные требования и не позволяет цитировать абсолютно выходящие за академические рамки высказывания, имеющие место в Интернет-реальности. Лексика и орфография автора сохранены.

«АлексНик : Ух, выложил наконец-то "ЗК". Все приглашаются обсуждать.

Девочка Маша : Замичатилная скаска! Пишити ищщо! Я квам ищщо буду хадить!

Кузнец Втравесиделло : Не, не фонтан. Суховато как-то, без огонька. А этот деревянный с носом – типичный голливудский дебил. Если бы у него хоть не нос был длинный, а что другое... <…>

Лось : Да, про Марс веселее было. Стареет Толстый, в маразм впал -ключики, куколки, черепашки. Или на публику стал работать, прохиндей?

Девочка Маша : Ниправда, эта самая харошая скаска на Свети, в нашем дитсаде всем ндравицца!!!!!

Черепаха Тортилла : Я сама-а была тако-ою триста лет тому-у наза-ад...

Буратино : Слушай, Леша, ты ведь и вправду меня идиотом вывел. Чтобы я послушал каких-то кошаков да лис поганых, и кучу бабок в землю зарыл?! Ты хоть и хороший писатель, и мы с тобой старые корефаны, но ты базар-то фильтруй иногда. Я тебе могу переслать бизнес-план всего этого предприятия, если хочешь. Полная раскладочка со всей цифирью...

Чиполлинский-Томатов : Стыдно, господин Толстой. Втихомолку плагиатом занялись? Ваш "Буратино" – это же чистый "Пиноккио". Да если бы чистый – вы половину чудесной сказки просто выкинули! А этот палиндром про лапу Азора – его вы нагло украли у Афанасия Фета. Я уже не говорю об использовании фамилии великого Льва Толстого в качестве псевдонима. Стыдно! До чего докатилась великая русская литература!

Боец Невидимого Фронта : "ЗК" – это зашифрованный протокол сионских мудрецов. Присмотритесь к этим символам – "пять золотых" (золотая пентаграмма!), зарытые в "Стране Дураков" (Россия!). Намек на Маркса (папа Карло) вам тоже даром не пройдет! Не допустим красно-коричневой пропаганды скрытого сионизма!

КАРАБАС БАРАБАС , президент компании "BARANETS": Сильно написано! Похоже, парню неплохо заплатили, чтобы он нас так профессионально отделал. Но ничего у них не выйдет – у меня есть документальные свидетельства, что я никого не бил и не выражался. Этот шрайбикус заплатит на суде втрое больше, чем был его гонорар за эту художественную клевету. <…>

Spidor : HI I AM 20 WHITE AMERICAN MALE LOOKING FOR OTHER GAYS WHY DONT WRITE ENGLISH HERE LIFE SUCKS LETS GET A LIFE . <…>

Джонсон и Джонсон : Верно говорите, друзья! Все это – лишь дешевая реклама пиявок. Колдуны обманывают народ. Друзья, не поддавайтесь! Пейте шампуни "Джонсон и Джонсон"! Мы заботимся о вас и о вашей семье. Счастья и радости всем! <…>

Митька : Нааармальный ход :))))))) Ключик рулез :))))))))) Мальвиноч-ка, кинь адресок :))))))) Брат Митька ухи просит :)))))))) <…>

Александр Жучинский : Неплохой рассказ. Конечно, я давно знаю автора, и рассказ этот не впервые вижу. Помню даже забавную историю, связанную с ним. Как-то на дне рожденья БГ мы все изрядно набрались и стали спорить - кто самый толковый писатель современности. Кто говорил "Кортасар", кто "Воннегут". Некоторые сразу закричали: "Жучинский, Жу-чинский!". А Боб молчал-молчал, да и говорит: "Самый толковый – это Толкиен. Особенно – Золотой Ключик." Тут все и выпали в осадок.

Доброжелатель : ЗА ТАКОЕ НАДО НОСЫ ОТРЫВАТЬ НА МЕСТЕ!

Золотой Ключик : А я так скажу – спасибо товарищу Толстому, что прописал о жизни нашей трудной. Хоть и не все прописал... Меня ведь куда только не совали, пока я до нужной скважины добрался. И ведь ни одна сволочь у меня у самого не спросила. Правда товарищ АлексНик явно эту проблему не высветил, но хоть намекнул художественно в своем рассказе "ЗК". И за то ему наше золотое спасибо и других творческих успехов.

Девочка Маша : Я жы гаварю – класная скаска! Асобино пра яблаки мне пандравилос. Ищщо чиго-небуть пра яблаки напишыти, ладна? Мне все пра яблаки ндравицца. Пра ключики тожы ничиво, но пра яблаки больши. Пишити ищщо харошых сказак пабольши!

АлексНик : Аaaaa....АЭЛИТА!!!!!!!!!!» [4].

По отношению к дилетантским высказываниям профессионалы от сетевой критики, как правило, настроены философски:

«Авторских страниц, профилированных на критике <…> мало. Вос-требуемые от критика усердие, усидчивость, регулярность – это такие постулаты, которыми трудно вдохновиться дилетанту. Остаются летучие читательские суждения на форумах и в гостевых книгах. Суждения, как правило, анонимные. Как правило, непочтительные, даже часто грубые. Субъективно-бездоказательные, отмеченные силой выражений и экспрессией тона. Тем не менее, самостийная гостевая критика – это, конечно, говоря строго, тоже критика. Такая, какая есть. С нею можно не считаться, её можно вовсе не замечать. Но Cеть создает и такой феномен. Это элементарное жанровое явление. Своего рода электронное граффити» [2].

К чертам профессиональной сетевой критики Е. Ермолин относит автономность автора и зачастую его независимость от программы издания, где он публикуется; ресурс неограниченной свободы самовыражения и связанные с ним бездоказательность, «рискованные и очень рискованные» в языковом плане выражения, многословие; сокращение как технической, так и ментальной дистанции между автором и публикой; более острую по сравнению с бумажными носителями полемику и возможность интерактива - «и критик может получить ответ» [там же]. На сегодня наиболее признанными в российской он-лайн критике являются проекты «Сетевая словесность» ( www.netslova.ru ), «Русский журнал» ( www.russ.ru ) с «Журнальным залом» ( www.magazines.russ.ru ), литературно-философский журнал «Топос» ( www.topos.ru ), Национальный сервер современной прозы ( www.proza.ru ), Национальный сервер современной поэзии ( www.stihi.ru ), литературный сайт «Вавилон» ( www.vavilon.ru ), проект «Литературная промзона» (www.litpromzona. narod.ru), литературный интернет-журнал «Русский переплет» (www. pereplet.ru) и др. Для сравнения: в немецкоязычном Интернете на профессиональной литературной критике специализируются единичные электронные проекты, один из них «Literaturkritik.de» отметил недавно десятилетний юбилей. Его редактор Ян Зузельбек комментирует кредо выросшего из форума студенческих рецензий издания:

«Как редактор и журналист я не хотел бы смотреть на любительскую критику свысока. У этих рецензий есть потребительская ценность: речь идёт о приобретении книги, высказывания соответствующе импульсивны. Но ясно также, что эти рецензии редко пишутся проинформированными людьми. Для молодых читателей это различие непринципиально. Они бес-комплексно передвигаются по Сети и наивно ей верят. Страстные читатели, тем не менее, понимают, что на Literaturkritik.de или в газете они могут прочесть обоснованную критику, и что хорошо написанная рецензия тоже может доставить наслаждение» [10].

Как видим, в отношении западного читателя срабатывает аргументация к профессионализму и потреблению качественного продукта. Подобный подход обнаруживают и другие популярные в немецкоязычном пространстве литературно-художественным ресурсы: портал «Lese-lupe» ( www.leselupe.de ), где соседствуют любительские тексты и рецензии, его австрийским аналогом можно считать проект «Textwelt» ( www.vhs.at ); «Literatur-Café» ( www.literaturcafe.de ) – текстовый и ре-цензионный ресурс, нередко становящийся платформой литературных дискуссий или конкурсов (в частности, по медийной литературе) – интересно, что при несоответствии, на взгляд жюри, работ уровню или формату конкурса премию не присуждали; «Textgalerie» ( www.textgalerie.de ) – открытый для любительского рецензирования портал, имеющий, однако, вес и выход на издательства; и недавнее приобретение в этом сегменте Сети – сайт www.vorablesen.de , идущий на неслыханный для чтущего авторские права европейца шаг: читателям для знакомства и отзывов предлагаются фрагменты ещё не опубликованных профессиональными авторами книг.

В российской действительности аргументация к профессионализму весьма условна и заменяется беспроигрышной аргументацией к свободе творчества и потребления. В какой-то момент юридически небезупречная стихийность русского Интернета сыграла на руку его литературно-критическому наполнению: по объемам публикуемого « русский литературный Интернет» ( РуЛиНет) значительно обходит Запад, где на пути «дигитальной революции» стоит закон об авторском праве, практически не допускающий полнотекстовых публикаций. Однако качество публикаций Рулинета часто сомнительно:

«Литература перестала быть элитарным занятием. Писатели (или, скорее, те, кто так себя называет) сейчас появляются в огромном множестве. Они заполняют Интернет своими «нетленками», изобилие которых неизбежно приводит к энтропии текстов и к некоторой деградации литературной деятельности. Понятно, что в таких условиях падает не только престиж самой профессии, но и наблюдается девальвация самого писательского труда, в том числе и его качественных аспектов» [3].

Надеемся, что однажды ситуация изменится, и безудержный полилог Рулинета сведётся к уважительному диалогу любителей и профи:

«С приходом в Сеть профессионалов её пресловутый демократизм испарится: ведь под демократизмом большинство пользователей Сети сегодня понимают возможность размещать там ЛЮБОЙ текст. С этой возможностью ничего не сделается – просто маргинальное снова станет маргинальным, а бездарное – бездарным» [1].

Рассуждая о сетевой литературе в подобной логике, Д. Быков приходит к выводу о том, что сетевой литературы как особого жанра не существует, электронная среда – есть лишь новая среда обитания литературы в её универсальном понимании [там же]. Однако уже в конце ХХ века в зарубежном литературном авангарде оформилось мнение об особом роде текстов, бытование которых возможно только в Сети; для своей реализации они сочетали традиционные и виртуальные выразительные возможности, создавая новую концепцию письма: netography/ netografie [9] (если угодно – сетеграфию. Т.Г.).

В 2000 году исследователь и теоретик сетературы и гипермедиа Йоханнес Ауэр обнародовал «7 тезисов Сетературы», в которых, в частности, утверждалось:

«… в век технических и медийных возможностей привычная концепция авторства становится сомнительной. Последовательно развивается идея диалога искусств и художников, из синтеза программирования, писательства и искусства возникают «коллаборативные» произведения; Сетература «живет» не только в Сети, она не аналог электронной почты. Воспроизводить произведения можно на любом технически пригодном для этого локальном компьютере. Сетевое искусство всегда дуалистично и имеет две ипостаси: техническую (программирование) и социальную (сотворчество пользователя)» [5].

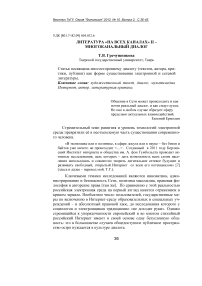

Как видим, идея диалога лежит в основе понимания Сетературы: в него могут вступить как авторы, так и публика. Авторский диалог может быть навеян художественным образом – необычайно продуктивным в этом плане стало хрестоматийное «Яблоко» Райнхарда Дёля (см. рис. 1–3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3

Райнхард Дёль Перевод на китайский Хироо Комимура

Языковые и переводные интерпретации «Яблока» имеют сегодня и сетевое продолжение: на сайте Йоханнеса Ауэра они обретают способность двигаться – червяк выползает наружу, яблоко бьётся как сердце, поворачивается и т.д. [6].

Однако наиболее полно идея диалога реализуется в визуальных гипертекстах подобных «My boyfriend came back from the war. After dinner they left us alone» Оли Лялиной, где читатель следует своим маршрутом, кликая визуальные образы, открывая новые окна, читая реплики, и всякий раз творит свою альтернативную художественную реальность [8]. Использование мультимедийных технологий не просто иллюстрирует и украшает текст, они – единое целое с его вербальной составляющей. В сравнении с творческой, но чисто вербальной продукцией Ру-ЛиНета, будь то «Роман» Р. Лейбова (www.cs.ut.ee/~roman_ l/hyperfiction/) или «Сад расходящихся хокку» (www.zhurnal.ru/slova/ hokku/) , где читатель может развивать сюжет дописывая свои концовки, это уже некий новый уровень диалога – диалога искусств и одновременно диалога автора с реципиентом. Диалога, который ещё далеко не исследован окончательно.