Литература "на всех каналах" VII: о визуальности современной slam poetry

Автор: Гречушникова Татьяна Викторовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В основу статьи легла попытка анализа визуализации текстов современной slam poetry в их мультимедийном и печатном бытовании.

Экспериментальный текст, визуализация, мультимедиа

Короткий адрес: https://sciup.org/146281305

IDR: 146281305 | УДК: 81`42

Текст научной статьи Литература "на всех каналах" VII: о визуальности современной slam poetry

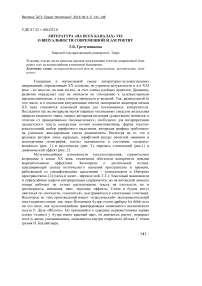

Тенденция к интенсивной смене литературно-художественных направлений, определявшая ХХ столетие, не утратила актуальности и в в ХХI веке – во многом, на наш взгляд, за счет смены идейных акцентов. Динамику развития определяет уже не нигилизм по отношению к художественным предшественникам, а идея синтеза процессов и явлений. Так, радикальный (в том числе, и в отношении визуализации текста) эксперимент авангарда начала ХХ века становится классикой жанра для послевоенных конкретистов. Последним так же интересна неотягощенная «излишним» смыслом визуальная природа языкового знака, однако, авторская интенция существенно меняется: в отличие от принципиально бессмысленного, свободного для интерпретации дадаистского текста конкретная поэзия коммуникативна, форма текстов-констелляций, выбор шрифтового выделения, авторская графика «работают» на успешное декодирование текста реципиентом. Несмотря на то, что в арсенале авторов лишь карандаш, шрифтовой ресурс печатной машинки и монохромная полиграфия, тексты оказываются в состоянии «сыграть» визуально (рис. 1) и акустически (рис. 2), передать статический (рис.1) и динамический эффект (рис. 2).

Мультимедийные возможности текстопостроения, стремительно возросшие в конце ХХ века, технически обогатили конкретизм новыми выразительными эффектами. Заговорили о дигитальной поэзии, «расширяющей спектр поэтического освоения пространства и времени, работающей со специфическими средствами – компьютером и Интернет пространством» [2] (здесь и далее – перевод мой. Т.Г . ). Текстовый минимализм и определённая широта интерпретации сохраняются, но на авторский замысел теперь работает не только расположение текста на плоскости, но и трехмерность, анимация, цвет, звуковые эффекты. Слова и буквы могут двигаться по плоскости, «осыпаться», выстраиваться в спонтанные сочетания. Некоторые из этих произведений имеют «классический» экспериментальный текст-первоисточник: так, текст Йоханнеса Ауэра «worm applepie for döhl» есть ни что иное, как мультимедийная трансформация знаменитого иконического текста Р. Дёля «Яблоко». Но прячущийся в середине первоисточника червяк (слово «wurm») у Ауэра имеет красный цвет, он двигается, растет, пожирает плод и, вновь уменьшившись, оказывается внутри очередного яблока. С точки зрения Н. Бахляйтнера,

«дигитальная версия широко выходит за рамки печатной. У Дёля ничто не указывает на то, что червяк собирается съесть яблоко <…> Эта ассоциация выходит у читателя на первый план, благодаря кинетическим эффектам Ауэра <…> Подобная интерпретация приводит нас, в том числе, и к литературоведческим размышлениям о проблематике значения, которое невозможно зафиксировать, обостряющейся за счёт исчезновения сигнификанта; бесконечная же череда возникновений и исчезновений указывает на недолговечность и нестабильность дигитальных текстов» [1].

Заметим, однако, что печатная версия данного иконического текста также имеет множество интерпретаций. Более того, возможность домыслить значение у публики даже шире, т.к. ей не предложен и, по сути, не навязан некий (анимационный) сценарий.

Burkhard Garbe

Рис. 1

Ernst Jandl: Aus «Kleine Erdkunde»

niagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ra felle niagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ra felle

Рис. 2

В этой логике мультимедийная визуализация может обогатить текст технически, но де факто не привносит чего-то радикально нового в идею поэтического эксперимента: «уже со времен Малларме, Хлебникова или Балля книга и типография не являются для поэзии постоянными величинами» [2].

Определённые художественные перспективы могла бы открыть дигитальная поэзия «открытых форм», где публике отводилась не только роль реципиента, но и активного соавтора. Так, текст Джима Эндрюса «Seattle Drift» (пример 1) можно было активировать кликом (команда «do the text») и затормозить произвольное расползание строк и слов в любой момент (команда «stop the text»). Если результат не устраивал, команда «discipline the text» возвращала текст в исходное состояние. Текст «Enigma n», по определению автора, «философская поэтическая игрушка для поэтов и философов в возрасте от 4 лет», позволял произвольно долго экспериментировать с буквами, составляющими слово «meaning» и, нажав на кнопку «run away», прийти к своего рода поэтической «морали» (пример 2, цит. по [ 1]):

Jim Andrews Seattle Drift

Enigma n

I’m a bad text

I used to be a poem but drifted from the scene. Do me.

I just want you to do me. (Пример 1)

The meaning of anything is open to vast interpretation.

But that does not mean

X means anything you want it to mean.

What do you mean?

(Пример 2)

Следующим шагом в этом направлении стали «поэтические генераторы» – компьютеры, производящие тексты по определённому алгоритму. Однако подобные технические изыски вызвали скорее временный ажиотаж. Довольно скоро читательский интерес вновь обратился к живому автору и в буквальном смысле живой импровизации.

С конца ХХ века на международной и немецкоязычной поэтической сцене наблюдается стойкий рост популярности импровизационного устного жанра – slam poetry. Короткие (3–5 минут) устные выступления, в распоряжении авторов которых только собственный текст, голос и ораторские способности, представляются публике на поэтических баттлах. Использование музыки, реквизита и спецэффектов не предусматрено. Проблематика чаще всего личная, несколько реже – социально политическая и на злобу дня, форма текста – свободная. Принципиальным отличием и, с точки зрения авторов, ценность первых текстов слэма были их устность и недолговечность. Их или не публиковали (не печатали) принципиально, или выпускали компакт-диски ограниченным тиражом. С ростом доступности Интернета и распространением социальных сетей авторы получили возможность публиковать свои произведения в формате аудио- и видеозаписей; текст слэма – априори медийное явление – получает дигитальный формат. Однако простая аудио или видео фиксация текста уже не воспринимается сегодняшним читателем как нечто из ряда вон выходящее; это скорее технологичный аналог печатного текста, лишённый каких-либо изысков. Подобно конкретистам 90-ых современные слэмеры пытаются использовать возможности компьютера и Интернета не просто в качестве библиотечного хранилища; нередко в поиске новых выразительных возможностей они совмещают функции автора и программиста. Ярким примером является один из ведущих немецкоязычных слэмеров, последовательно работающий со слэмом в Сети, Баз Бёттхер. В разделе «Эксперименты» его личного сайта представлены тексты, созданные с учетом компьютерных технологий: «Trackselector» содержит переводы текстов на иностранные языки и используется, в частности, для синхронного сопровождения зарубежных выступлений; «Looppool-Konsole» представляет собой анимированную версию генератора открытой поэзии на основе стриминговых технологий; «Looppool – Ein Hyperpoetry Clip» позволяет создавать в Сети тексты, переключая движения шарика в лабиринте слов. Особого внимания заслуживает проект «Poetenplanet – Eine MP3 Jukebox für

U20-Poetry-Slam-Texte» [3], созданный для сохранения и презентации текстов молодых (до 20 лет) слэмеров. Порядка 200 текстов тематически визуализировано на сайте в виде интерактивных шаров – планет (рис. 5).

Bas Böttcher

Из «Poetenplanet»

Рис. 3

Каждый сегмент планеты содержит запись текста. Навигация сайта напоминает компьютерную игру и идеально решает две задачи: сохраняет интеллектуальный формат и целостность устного текста и поддерживает привлекательный для подростков медийный интерфейс.

Заметим: визуализация слэма может быть куда более радикальной. Популярность жанра вызвала к жизни особое направление – Spam pоetry. В 2014 году эстонская художница Варвара Гуляева и ее испанский партнер Мар Кане запустили проект, в рамках которого перерабатывали разрозненные и часто неудачные рекламные тексты компьтерного спама в стихи. Но не печатали их на бумаге, а вручную вывязывали на свитерах нарочито неудобных фасонов (очень длинные или связанные друг с другом рукава, два свитера с общей горловиной и т.д.). По мнению авторов, это «подчеркивает различие между дигитальным миром и традиционной ручной работой вязальщика. Первый невероятно стремителен и за ним подчас не угнаться. Вторая же требует внимания к каждому движению <…> Эта одежда также дисфункциональна как спам. В ней можно распознать свитер, но использовать его не получится» (цит. по [4]).

Для прочих авторов этого нетривиального направления творческим стимулом стал язык спама, насыщенный ошибками, клише, курьёзами машинного перевода. Интересно, однако, что креативное и демократичное сообщество слэмеров восприняло это направление без восторга. Вполне возможно, что уже переросший родство с рэпом и прочими субкультурами слэм более не ассоциирует себя с легкой импровизацией и экспериментом любого рода. Актуальные тренды – серьёзность, искренность и интеллектуальный (!) юмор.

Попадание в них стало залогом популярности одной их культовых фигур современного немецкоязычного слэма – Юлии Энгельманн. Своим успехом она обязана Интернету – именно там благодаря трансляции баттла в Билефельде разошёлся её первый хит «One day». На сегодня из-под пера

Энгельманн вышли три печатных издания – в этом случае слэм явно перерастает Интернет-формат и не гонится за сиюминутностью. В поле зрения нашей статьи находится третья книга «Jetzt, Baby» (2016), снабженная авторской графикой.

Собственно тексты сборника не перенасыщены инновациями, шрифтовые выделения курсивом минимальны и служат своего рода рефреном в ритмической организации текста. В отличие от своей австрийской коллеги М. Медузы, Ю. Энгельманн практически не использует увеличение шрифта для маркирования интенсивности и громкости. Её визитная карточка – разговорный устный язык, насыщенный англицизмами и парадоксальными образами (см., например, текст «Selfie»):

Julia Engelmann

Aus «Selfie»

War nicht van Gogh nur ein wirrer, verwirrer

Narzisst auf `nem Instagram-Selfie mit Filter?

War nicht auch Dürer ein Photobooth-Nutzer mit Hang, sich in düstere Ecken zu kuscheln? <…>

War auch nicht Kahlo Tutorial-Star mit Beauty-Blog und bunten Blumen im Haar? <…>

War Friedrich nicht auch nur ein Polaroid-Hipster mit der Leidenschaft, neblige Felsen zu knipsen?

Hat da Vinci nicht auch nur schnell Snapchat gecheckt und dabei dann das Lächeln von Mona entdeckt?

Ist das der gemeinsame Nenner der Menschen, die Suche, das Ich und das Selbst zu erkennen?

Ein Klick auf dem Touchscreen, und schon sind wir Kunst!

Und sagte nicht schon mal das Orakel von Delphi:

“Erkenne dich selbst?“

Also mach ich ein Selfie [5: 72–75]

Интересно, что практически все тексты данного издания снабжены авторскими иллюстрациями в примитивной «детской» стилистике: текст «Сэлфи» сопровождают портреты Ван Гога и Кало, а также автопортрет автора с лицом, закрытым в жесте селфи-съёмки собственной книгой. Текст «Stressed out» прерывается изображением человеческих фигурок, пытающихся остановить стрелки часов или удержаться в шпагате на двух компьютерах, балансируя фаст-фудом и смартфоном и т.д. Ряд текстов содержит на полях рисованные реплики чата и эмотиконы, часто встречаются изображения романтических пар или, напротив, одиноких фигурок, противопоставленных, например, городу. Нередки и символические предметные зарисовки.

Детскость и примитивизм рисунков, безусловно, усиливает впечатление от искренности автора. Однако это не просто иллюстрации. На наш взгляд, здесь уместна аналогия с рисуночной графикой классика и теоретика австрийского конкретизма Фредерики Майрёкер. В своем эссе «Ma-gische Blätter» она пишет: «Я мыслю не линейно, а образно. Эти образы, а именно эти самые повседневные и, казалось бы, мало значащие события, происшествия, опыты могут во мгновение ока превратиться в метафору, в словесную констелляцию» (цит. по: [6: 162]).

Использование в ситуациях, которые, по определению Майрёкер, «слишком возвышенны или слишком банальны для слова», небольших примитивистских иллюстраций-вставок является неотъемлемой частью поэтического текста, образуя «неразделимую виртуальную игру между текстом и картинкой» [цит. раб.: 147–148]. Воздействие таких текстов комплексно; это рефлексия писательской экзистенции в духе эстетического (пост)модернизма: «в мире, где доминирует видение, текст капитулирует перед засильем образов, которые он уже не в состоянии различать. Таким образом, речь идет о некоей формуле для радикальной, достигшей своих границ текстуальности. Переходя эти границы, она становится визуальным образом» [цит. раб.: 159].

Разумеется, подобный философский подход не свойственен большинству читательской аудитории. Для рядового реципиента авторский рисунок чаще всего является дополнительным иллюстративным компонентом или эмотивным маркером и наглядно и кратко демонстрирует то, для чего традиционному тексту потребовалось бы пространное описание. Однако налицо интересная тенденция: представитель мультимедийного поколения Y, к которому относится большинство слэмеров, выбирает для своих текстов символическую графическую визуализацию, не отвлекаясь от содержания на мультимедийные спецэффекты. И снова назад в будущее?

Список литературы Литература "на всех каналах" VII: о визуальности современной slam poetry

- Bachleitner N. Formen digitaler Literatur 2.0//URL: https://www.netzliteratur.net/bachleitner/(Дата обращения 19.12.2017)

- Block F.W. Acht poetologische Thesen zur digitalen Poesie//URL: http://www.brueckner-kuehner.de/BLOCK/acht_thesen.htm (Дата обращения 11.12.2017)

- Bottcher B. Poetenplanet//URL: http://www.poetenplanet.de (Дата обращения 15.04.2018)

- Dickel S. Wie aus dem digitalen Mull Poesie wird//URL: http://www.dw.com/de/wie-aus-digitalem-mull-poesie-wird/a-17457615 (Дата обращения 11.02.2016)

- Engelmann J. Jetzt, Baby. Munchen, Goldmann, 2016. 125 S.

- Lersch-Schumacher B. Das "Ende der Allegorien" oder "etwas mahr als ein Stilleben"//Text+Kritik. Sonderband. IX/1997. S.142-168.