Литое стекло с поселения черняховской культуры Комаров: престижная посуда или сырье стеклоделательной мастерской?

Автор: Румянцева О.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования памятников железного века

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

На поселении Комаров (Средний Днестр, Украина) позднеримского времени была обнаружена серия фрагментов сосудов литого стекла - синего (I в. н. э.) и миллефиори (синхронного времени существования памятника или более раннего). Большинство из них привязаны к скоплениям стекла, которые могут быть интерпретированы как стеклобой, предназначенный для вторичного производства, зафиксированного на памятнике. Некоторые скопления стекла происходят из построек,хронология которых позволяет сделать вывод о том, что данное производство существовало здесь в середине - третьей четверти IV в. Этот вывод подтверждается также данными о составе стекла. Характер построек позволяет предположить, что в обеспечении мастерской стеклобоем принимало участие местное население. Среди стеклобоя присутствует как стекло, которое могло быть собрано на памятнике или в его округе, так и привозное.

Черняховская культура, литое стекло, стеклоделательное производство, позднеримское время

Короткий адрес: https://sciup.org/14328349

IDR: 14328349

Текст научной статьи Литое стекло с поселения черняховской культуры Комаров: престижная посуда или сырье стеклоделательной мастерской?

Поселение Комаров – уникальный памятник черняховской культуры на Среднем Днестре (Западная Украина, Кельменецкий р-он Черновицкой области) – известно, прежде всего, единственной за пределами Римской империи стеклообрабатывающей мастерской позднеримского времени, изученной здесь экспедицией М. Ю. Смишко (Смiшко, 1964). Кроме этого, Комаров выделяется на фоне большинства других черняховских поселений большой (30–35 га) площадью, многопрофильным ремесленным комплексом, включающим (помимо стеклообработки) гончарство и обработку цветного и черного металла, высокой долей античной керамики (обломков амфор, до 20 %), а также выраженными признаками присутствия на памятнике позднеантичного, вероятно, провинциально-римского населения, среди которых – наличие каменной постройки и использование в качестве строительных материалов плоских кирпичей и черепицы. Как предполагают исследователи, Комаров являлся позднеантичной ремесленной факторией и мог выполнять функции производственного, торгового и административного центра округи (Петраускас, 2014. С. 176, 180).

Количество находок из стекла превышает 2000 экз. с учетом только коллекции из раскопок М. Ю. Смишко (1956, 1957, 1962, 1965 и 1969 гг.)1. Среди них выделяется небольшая серия находок сосудов т. н. литого стекла. Цель предлагаемой публикации – ввести данные находки в научный оборот и попытаться выяснить, чем могло быть обусловлено их присутствие на памятнике.

Так называемые литые или прессованные в форму сосуды относятся к наиболее ранней продукции римского стеклоделия. К этой технологической группе принадлежат изделия, полученные методом формования горячего стекла при помощи как одночастных открытых форм, так и многочастных закрытых ( Lazar , 2003. Р. 29). На финальной стадии обработки некоторые из них шлифовались и полировались на токарном станке ( Grose , 1989. Р. 254).

Фрагменты литых сосудов представлены в коллекции 16 экз., среди которых – 14 монохромных темно-синего полупрозрачного или прозрачного в тонких сколах стекла и 2 фрагмента полихромных чаш, выполненных в технике миллефиори.

Сосуды синего стекла. Среди сосудов синего стекла наиболее выразительны следующие находки.

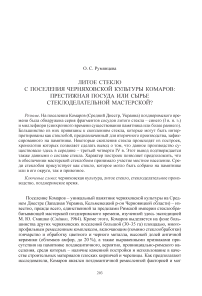

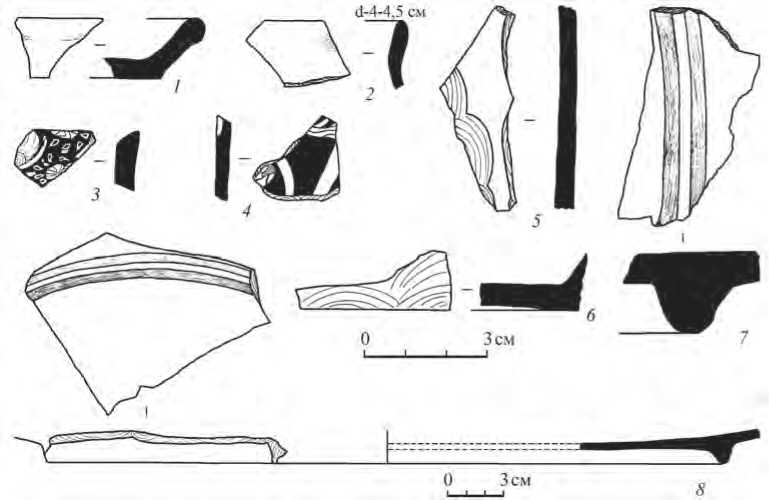

Фрагмент дна массивного блюда на кольцевом поддоне диаметром около 36,4 см и высотой 0,7 см. Толщина дна достигает 0,4–0,8 см (рис. 1, 8 ; 2, 7 ). Дно могло принадлежать блюду типа AR-6.1 или Is-5/AR-185 ( Isings , 1957. Р. 21; Fünfschilling , 2015. Ѕ. 272, 277).

Аналогичный ему фрагмент дна на кольцевом поддоне, вероятно, также от большого блюда (рис. 1, 7 ; 2, 8 ). Диаметр не определяется. Фрагмент деформирован в результате пребывания в огне. Толщина дна – 0,7–0,8 см, высота поддона – 1,2 см.

Данные сосуды относятся к группе форм, производившихся из одноцветного стекла ярких цветов и находящих аналогии среди синхронных им керамических сосудов. Считается, что некоторые из них имитируют галльскую террасигиллята ( Grose , 1989. Р. 255; Fünfschilling , 2015. Ѕ. 106–108). Они также находят прототипы среди керамики из итальянского Ареццо и серебряной посуды эпохи Юлиев-Клавдиев ( Grose , 1989. Р. 254). Наиболее ранние формы появляются в эпоху Августа; время наибольшего их распространения на территории Римской империи приходится на первую половину I в. н. э., отдельные экземпляры известны также во второй половине I в. н. э. (Ibid. Р. 254–256. Fig. 135; Fünfschilling , 2015. Ѕ. 106–108. Abb. 139; 140).

Полный профиль подноса (рис. 1, 1 ; 2, 4а, б ) высотой 1,5 см. Сохранившийся фрагмент представлен участком плоского дна, наклоненной наружу стенкой и венчиком с закругленным краем, имеющим небольшой наплыв с внешней стороны. Толщина дна и стенки – 0,4–0,5 см, толщина венчика – до 0,6 см.

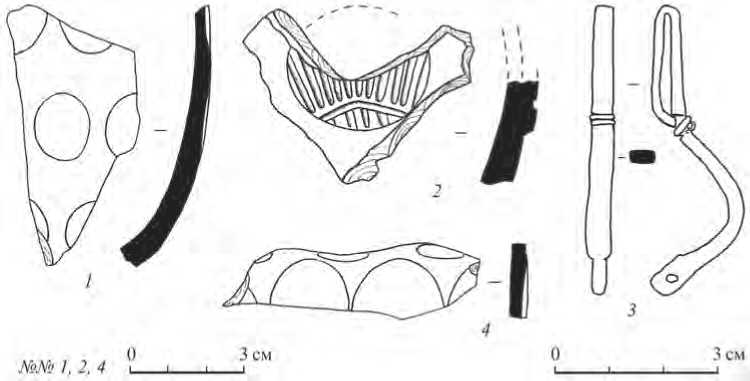

Рис. 1. Поселение Комаров. Фрагменты сосудов литого стекла (раскопки М. Ю. Смишко)

1, 2, 6 , 7 – 1957 г., раскоп I (III), кв. А-29, Б-23, В-20, 22; 3 – 1956 г., раскоп I, кв. Ж-27-29; 4 – без адреса; 5 – 1956 г., раскоп I, кв. Щ-10, 13, 16, 17, 19, 23, 25, Ц-27, У-26, 28, 29; 8 – 1956 г., раскоп I, кв. б-28, 29; а-28, 30, из-под обмазки постройки 2

Подносы прямоугольной формы, изготовленные из стекла ярких цветов, как и сосуды описанной выше группы, датируются I в. н. э., преимущественно первой его половиной ( Cool, Price , 1985. Р. 67, 68; Stern, Schlick-Nolte , 1994. Ѕ. 326, 327; Grose , 1991. Р. 9, 10).

Еще ряд находок из Комарова относится к группе сосудов одноцветного стекла ярких оттенков I в. н. э., преимущественно первой половины – середины столетия ( Grose , 1989. Р. 254; 1991. Р. 2–9; Fünfschilling , 2015. Ѕ. 37–39).

Фрагмент венчика сосуда (рис. 1, 2 ; 2, 3 ) с легким наклоном наружу и закругленным краем малого диаметра – около 4–4,5 см. По форме он наиболее близок глубоким ребристым чашам закрытых форм типа Is-3b / AR-2.2, время наибольшего распространения которых приходится на I – начало II в. н. э. ( Isings , 1957. Р. 19, 20; Fünfschilling , 2015. Ѕ. 263, 264) или сосудам типа Is-4 ( Isings , 1957. Р. 21).

Фрагмент плоского изнутри и немного вогнутого снаружи дна, переходящего в наклонную стенку (рис. 1, 6 ; 2, 5 ). Форма сосуда не определяется. Толщина дна – 0,5–0,6 см.

Фрагмент плоского дна (рис. 1, 5 ; 2, 6 ) толщиной до 0,5 см.

Сосуды-миллефиори. Фрагменты полихромных сосудов, выполненных в технике миллефиори, представлены двумя обломками стенок.

Рис. 2. Поселение Комаров. Литое стекло (места находки – см. рис. 1)

Один из них имеет основу темно-фиолетового стекла и декор, сочетающий крупные элементы зеленого глухого стекла, вероятно имитирующие цветки-розетки, и мелкие пятнышки белого глухого стекла, в некоторых случаях имеющие сердцевину цвета фона изделия (рис. 1, 3 ; 2, 2 ). С внутренней стороны на одном из элементов сохранился также фрагмент палочки-цапфы красного глухого стекла. Толщина стенки достигает 0,5 см.

Второй фрагмент (рис. 1, 4 ; 2, 1 ) имеет полихромный декор на внутренней поверхности, которую украшают розетка в технике миллефиори, состоящая из лепестков белого глухого и сердцевины желтого глухого стекла, и две расходящиеся полосы буро-зеленого глухого стекла; у края фрагмента сочетаются декоративные элементы буро-зеленого и ярко-зеленого глухого стекла. Толщина стенки составляет 0,3–0,4 см.

В период Империи наиболее массовое распространение сосудов в мозаичной технике начинается в эпоху Августа и приходится на I в. н. э. Позднее мозаичные сосуды менее популярны, однако они известны еще и в позднеримское время. На западе Римской империи они доживают по меньшей мере до III – начала IV в. Однозначных признаков, на основе которых можно было бы различать находки разных хронологических периодов, на сегодня не выделяется. Однако для сосудов III в. характерен, среди прочего, темно-коричневый или темнофиолетовый цвет фона (Fünfschilling, 2015. Ѕ. 70–74), что отличает и находки из Комарова. Есть среди них и изделия, декорированные цветками с лепестками и россыпью мелких пятнышек (Nenna, Gratuze, 2009. Р. 202, 203). К наиболее ярким примерам сосудов-миллефиори позднеримского времени относятся чаши из Закшува / Сакрау (погребения I и III), датируемые периодом С2 центральноевропейской хронологии, т. е. второй половиной III – началом IV в. (Rau, 1972. Ѕ. 164). Один из комаровских фрагментов (рис. 1, 4; 2, 1) по декору, возможно, близок египетским находкам позднеримского времени (Nenna, 2002. Р. 157. Fig. 9). Нельзя исключить и более позднее существование данной техники исполнения сосудов – до конца IV / начала V в. (Nenna, 2002; Nenna, Gratuze, 2009; Fünfschilling, 2015. Ѕ. 72).

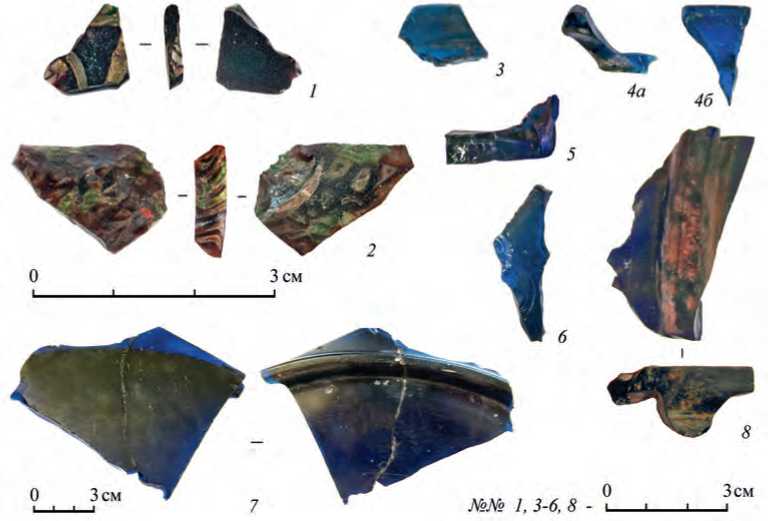

Все описанные изделия принадлежали образцам престижной столовой посуды. При этом если сосуды в технике миллефиори могут быть синхронны времени существования Комаровского поселения, то одноцветные литые изделия, безусловно, относятся к более раннему горизонту. Чтобы понять, чем могло быть обусловлено их присутствие на поселении, необходимо подробнее остановиться на их распределении в слое памятника (рис. 3).

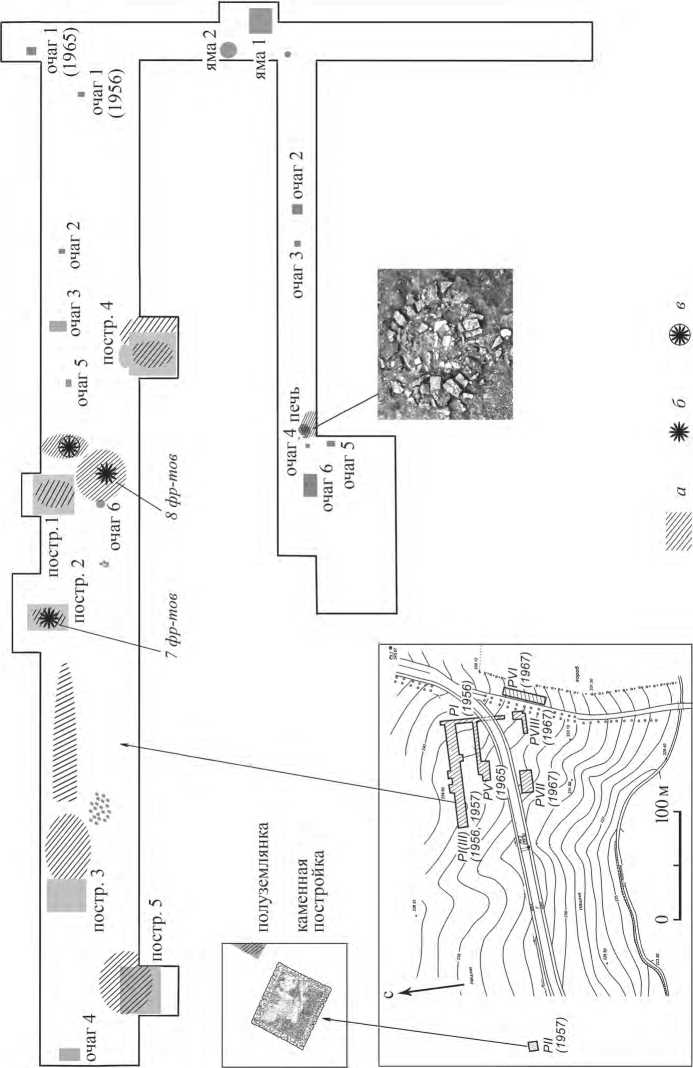

В одном случае находки литого стекла происходят, очевидно, из постройки 22. Судя по описанию М. Ю. Смишко, фрагменты дна от большого блюда синего стекла (рис. 1, 8 ; 2, 7 ) были найдены под завалом глиняной обмазки постройки. Она представляла собой наземное (?) сооружение прямоугольной формы. Помимо представленных выше фрагментов дна, М. Ю. Смишко упоминает в отчете еще 6 обожженных обломков сосудов синего стекла; по его мнению, они принадлежали тому же блюду. На сегодня в коллекции, кроме дна, присутствуют еще 3 небольших фрагмента, которые могли быть частями одного или разных толстостенных литых сосудов. Хронологическую принадлежность постройки (в целом типичной для поселений черняховской культуры) к позднеримскому времени подтверждает и найденная здесь же, под обмазкой, стенка сосуда с прошлифованными овалами, относящаяся к типу Ковалк, или Штрауме-I (рис. 4, 1 ) ( См1шко , 1956. С. 45; Rau , 1972. S. 129; Straume , 1987. S. 29). Время наибольшего распространения сосудов данного типа приходится на период, синхронный центральноевропейской фазе С3 (I пол. – середина / III четв. IV в.); возможно, появляются они в финале фазы С2 (т. е. в конце III – начале IV в.); на севере отдельные находки этих кубков могут встречаться также во время, синхронное фазе D1 (конец IV – начало V в.) ( Gavritukhin , 2011, там же см. библиографию).

Восемь фрагментов литых сосудов синего стекла, в т. ч. пережженных, происходят из раскопа I (III) 1957 г., из квадратов А-29, Б-23, В-20, 22 (в т. ч. один мелкий фрагмент имеет более точный адрес – кв. В-20) (рис. 3). Среди них – описанные выше фрагменты подноса, венчика сосуда, дна блюда на поддоне и плоского дна сосуда (рис. 1, 1, 2, 6, 7 ; 2, 3, 4а, б, 5, 8 ). М. Ю. Смишко отмечает при этом крайне высокую концентрацию стекла между постройкой 1 и очагом 6, преимущественно на квадратах Б-23, В-20, 22, на глубине 0,7–0,8 м от современной дневной поверхности. С этого участка происходят более 500 фрагментов стеклянных сосудов, а также «обломков стеклянной массы, капель разной формы и размеров, грудок спеченного стекла и кусков шлаков» ( Смiшко , 1957. С. 20, 21). В описании

М. Ю. Смишко в связи с данным скоплением упомянут один «обломок ровной плитки темно-синего прозрачного стекла», что подтверждает связь с ним по крайней мере одного из фрагментов3. Отсюда происходят и куски литого оконного стекла, что зафиксировано в отчете и подтверждается материалами коллекции. На этом же участке М. Ю. Смишко отмечает также находки стекла со шлифованным декором. Однако в данном случае они не могут рассматриваться в качестве надежного хронологического маркера скопления: оно не является закрытым комплексом, и нельзя исключить попадание в него случайных находок.

Фрагмент плоского дна сосуда синего литого стекла происходит из слоя раскопа I 1956 г., с периферии «производственной части» поселения и не привязан к объектам или скоплениям стекла в слое: он был обнаружен либо в траншее в восточной части памятника, ориентированной по линии «север – юг», либо в восточной части раскопа, прилегающей к данной траншее (рис. 3).

Деформированный фрагмент стенки или дна литого сосуда синего стекла происходит из раскопа 2, расположенного в центральной части поселения, 1957 г. ( Смiшко , 1957. С. 46). Локализовать находку точнее не удается.

Фрагмент одного из сосудов-миллефиори (рис. 1, 3 ; 2, 2 ) происходит из культурного слоя раскопа I 1956 г. Он был обнаружен к востоку – юго-востоку от постройки 1, между ее развалом и очагом 5. На данном участке М. Ю. Смишко отмечает небольшое скопление стекла, содержащее около 50 фрагментов сосудов, а также куски стекла-сырца и отходы производства ( Смiшко , 1956. С. 38). Данный участок расположен недалеко от описанного выше большого скопления стекла между упомянутой постройкой и очагом 6. Второй фрагмент сосуда с мозаичным декором (рис. 1, 4 ; 2, 1 ) депаспортизован, место его находки неизвестно.

Итак, все, за исключением одного, изделия литого стекла, места находки которых удается установить – и монохромного синего, и мозаичного, – происходят из юго-восточной части поселения (рис. 3), в которой была сосредоточена его производственная зона, включавшая остатки как стеклообрабатывающего производства, так и гончарного, а также обработку цветного и черного металла

Рис. 3. Поселение Комаров. Схематичный план раскопов М. Ю. Смишко с отмеченными зонами скоплений стекла и ориентировочными местами находок фрагментов литых сосудов а – зоны скопления стекла; б – сосуды синего (полу)прозрачного стекла; в – стенка со-суда-миллефиори

План поселения с нанесенными раскопами – по: ( Смишко , 1969); местоположение раскопа II (1957 г.) – по: ( Петраускас , 2014). Реконструкция местоположения объектов на плане выполнена на основе текстов отчетов М. Ю. Смишко (1956; 1957; 1965)

Рис. 4. Поселение Комаров. Хронологические индикаторы из построек

1 – постройка 2; 2 – постройка 1 (?) (по: Смишко , 1965); 3, 4 – полуземлянка (центральная часть поселения, 1957 г., раскоп II)

3 – рис. по эскизу И. О. Гавритухина

( Петраускас , 2014). Большинство локализованных находок литого стекла обнаружено в наземной глинобитной постройке или на тех участках культурно-гослоя, где были сосредоточены скопления фрагментов разбитых стеклянных изделий (стеклобоя) и свидетельства производства, и, весьма вероятно, связано с этими скоплениями. Один фрагмент литого стекла найден в раскопе 2, где изучены каменная постройка и полуземлянка; последняя также содержала большое скопление стеклобоя и кусков стекла-сырца ( Смiшко , 1957. С. 45, 46). В других раскопах находки сосудов цветного стекла (за исключением одного фрагмента толстостенного сосуда со шлифованным декором из раскопа в западной части памятника – см.: Смiшко , 1962. Табл. VII, 6 ; Румянцева , 2014. Рис. 9, 115 ) не упоминаются.

Крайне важен тот факт, что хронологически находки литого стекла из постройки 2 занимают существенно более раннюю позицию (I в. н. э.), чем сама постройка, из которой они происходят (не ранее конца III – начала IV в.). Чем может быть обусловлено их присутствие в сооружении, по меньшей мере на два столетия более позднем?

Выраженные скопления стекла, за исключением упомянутых сооружений и участка слоя, зафиксированы еще в двух наземных постройках (№ 1 и 4) на юго-востоке поселения, в полуземлянке в его центральной части (1957 г.), а также на 5 участках культурного слоя в «производственной» ЮВ части поселения, около построек и около печи, использовавшейся при производстве стеклянных изделий (рис. 3). Их отличают следующие признаки: основа скоплений представлена фрагментами выдувных сосудов прозрачного стекла – бесцветного или с натуральным оттенком (стеклобоем); количество находок насчитывает от 30 до более 240 в постройках4 и от 60 до более 550 в культурном слое, включая стекло-сырец и единичные (или довольно многочисленные в зоне у печи) отходы производства. Из 10 находок оконного стекла 6 происходит с участков, на которых зафиксированы подобные скопления (включая постройки). Находки из этих скоплений разновременны: наиболее ранние фрагменты литых сосудов относятся к I в. н. э., наиболее поздние обломки толстостенных «варварских» кубков со шлифованным декором – не ранее чем к концу III – IV в.

Данные скопления стекла ассоциируются, очевидно, с производственной активностью на памятнике и могут быть интерпретированы как стеклобой, предназначенный для вторичного использования в производстве.

Практика сбора стеклобоя и его применения в производстве нашла отражение как в письменных источниках, позднеантичных и раннесредневековых, так и в химическом составе стекла первых веков н. э. ( Whitehouse , 1999; Foy , 2003; Freestone , 2015 и многие другие). Выделение ее свидетельств при раскопках, как правило, затруднено и неоднозначно. Тем не менее большие скопления стекла на античных памятниках нередко интерпретируются исследователями как результат его намеренного сбора для нужд стеклоделия – местного или на продажу; при этом подобные находки нередко сопутствуют остаткам стеклоделательного производства. Раскопанная в Помпеях корзина, наполненная битым стеклом, по мнению Д. Фуа, позволяет заключить, что уже в I в. н. э. в городе существовала подобная практика (Ibid. Р. 272). Как скопления стеклобоя, предназначенного для вторичного использования, были интерпретированы следующие находки: несколько тысяч осколков стеклянных изделий, найденных в одной из ям при раскопках стекольной мастерской в Аосте (Франция, Изер, II–III вв.) ( Foy, Nenna , 2001. Р. 51); 7 кг стеклобоя, происходящего из подвалов дома № 30 античной Горгиппии, погибшего в пожаре около 240 г. н. э., в которых были также обнаружены другие возможные свидетельства местного стеклоделия ( Алексеева, Сорокина , 2007. С. 23–37). Скопления стеклобоя, близкие по объему комаровским (более 350 осколков), а также мозаичной смальты (около 600 тессер), рассортированной по цветам, были обнаружены на вилле Мило (Гард, Лангедок, Франция) в контексте конца IV – начала V в. ( Foy , 2003. Р. 272; Foy, Michel , 2003). В Маастрихте (Голландия), в мусорной яме конца VI – начала VII в. среди 750 предметов, связанных с производством стеклянных бус, были найдены фрагменты посудного и оконного стекла; они могли служить основой стекломассы, к которой при производстве украшений добавлялись красители и глушители ( Sablerolles et al. , 1997. P. 298). В Фостате (первом городе, основанном прибывшими в Египет арабами) снаружи у одного из домов, относящегося к эпохе Омейядов, была зафиксирована зона высокой концентрации стекла, содержавшая несколько сотен фрагментов ( Foy , 2003. P. 274).

Как и в Комарове, в опубликованных материалах среди боя есть примеры единичных фрагментов, датирующихся временем более ранним, чем основа скоплений и предполагаемое производство. Упомянутый выше комплекс из погибшего при пожаре 240 г. дома в Горгиппии содержал отдельные фрагменты сосудов I в. до н. э. – начала II в. н. э. Среди массы обломков стекла из херсо-несской мастерской конца IV – первой половины V в. был обнаружен поддон стакана второй половины I – начала II в. (Алексеева, Сорокина, 2007. C. 28; Белов, 1969. Рис. 23, д; о дате мастерской в Херсонесе см.: Голофаст, 1998. C. 314. Рис. 1). В комплексе из Маастрихта конца VI – начала VII в. единичные фрагменты сосудов датированы I в. и второй половиной IV – началом V в. (Sablerolles et al., 1997. P. 298, 299).

По данным археологии известны и свидетельства торговли стеклобоем на дальние расстояния: на затонувшем во II–III вв. н. э. в Адриатическом море (в Градо) корабле была обнаружена бочка, содержавшая около 140 кг битого стекла, бывшая, правда, лишь незначительным дополнением к основному грузу ( Foy , 2003. P. 272; Silvestri et al. , 2008). Подобные свидетельства известны и в эпоху Средневековья. На борту торгового корабля, погибшего в XI в. у западного побережья Малой Азии, находились 3 тонны осколков стеклянных сосудов и бус ( Алексеева, Сорокина , 2007. C. 38, там же ссылки на литературу).

Присутствие в комаровских скоплениях стеклобоя цветного, в первую очередь синего, стекла говорит о том, что оно могло использоваться для окрашивания различных элементов производившихся на памятнике сосудов: накладных кольцевых поддонов или декора в виде линий или волн. Применение в производстве синего стекла подтверждается здесь находками как сырца данного цвета, так и отходами производства, в первую очередь фрагментами тянутых нитей. Единичные отходы производства фиолетового стекла, аналогичные по цвету фону изделий-миллефиори, также зафиксированы в Комарове. Иначе это можно объяснить тем, что стеклобой мог быть недостаточно хорошо отсортирован и содержать, помимо бесцветного прозрачного, случайно попавшие фрагменты окрашенного стекла. Последнее обстоятельство повсеместно находит отражение в археометрических данных в виде незначительно повышенных концентраций в прозрачном, неокрашенном и незаглушенном стекле таких элементов, как медь, олово, сурьма (в тех случаях, где она не является обесцвечивателем), свинец, цинк, кобальт и никель ( Freestone , 2015).

В Комарове все подобные скопления зафиксированы в производственной зоне в северо-восточной части памятника – за исключением одного, обнаруженного в полуземлянке в его центральной части5. В общей сложности они насчитывают более 1650 обломков стеклянных сосудов и более 90 кусков стекла-сырца (см.: Смiшко, 1956; 1957; 1965), не считая «единичных» находок из слоя памятника, к ним не относящихся. По сравнению с ними, находки в западной и юго-восточной частях поселения очень немногочисленны. В раскопе 1962 г. площадью 1370 кв. м, расположенном на западе памятника, было обнаружено всего 37 фрагментов стеклянных сосудов и 6 кусков стекла-сырца (Смiшко, 1962. C. 18); в раскопах VI, VII и VIII общей площадью 440 кв. м в юго-восточной его части (рис. 3) (Петраускас, 2014. Pис. 2) они представлены, не считая мелких изделий (жетонов и бус), примерно 40 фрагментами сосудов, 5 кусками стекла-сырца и 4 стеклянными каплями (Смiшко, 1969. C. 10, 12, 13).

Сооружения, в которых зафиксированы скопления стеклобоя, представлены двумя типами (характерными для местного – полиэтничного варварского – населения черняховской культуры): наземными глинобитными постройками и полуземлянками. Первые ассоциируются исследователями предположительно с его восточногерманским компонентом, вторые – с раннеславянским ( Петраускас , 2014. C. 178). Для сравнения, в единственной каменной постройке, которая связывается с присутствием в Комарове позднеантичного населения, было зафиксировано лишь небольшое число обломков стеклянных сосудов ( Смiшко , 1957. C. 36).

В скоплениях стеклобоя в Комарове прослеживаются две составляющие: «привозная» и, предположительно, «местная». К первой относятся фрагменты оконного стекла и, вероятно, литых сосудов, которые могли поступить на памятник из античных центров, где подобное стекло было распространено. Они присутствуют, среди прочего, и в сооружениях, выполненных в местных традициях домостроительства. Ко второй принадлежат фрагменты толстостенных шлифованных кубков, характерных для материальной культуры варварского (в т. ч. черняховского) населения. Они могли быть собраны на Комаровском поселении или в его ближайшей округе. Нельзя исключить, что именно этим обстоятельством обусловлено невероятно большое количество находок шлифованных кубков, происходящих из Комарова: оно превышает 120 единиц ( Румянцева , 2014). На памятнике могли быть собраны и мелкие куски стекла-сырца, попавшие в слой в результате производственной активности на поселении. Осколки выдувных сосудов, производившихся в Комарове и составляющих основу обсуждаемых скоплений стекла, могли как поступить на памятник в качестве привозного стеклобоя, так и быть собраны здесь же.

Учитывая перечисленные обстоятельства, можно предположить, что представители местного населения (владельцы домов, в которых зафиксирован стеклобой) принимали участие в обеспечении существовавшего в Комарове производства этим видом «вторсырья». Было ли это возможно в случае недолговременного существования мастерской на протяжении нескольких лет? Или этот факт можно рассматривать в качестве подтверждения того, что Комаров был долговременно действующей производственной факторией (возможно, не единственной в округе), в результате чего между местным населением и античными мастерами успела сложиться определенная система отношений торговли / обмена?

Если предлагаемая интерпретация верна, то крайне важна информация о хронологии построек, содержащих скопления стекла: она позволяет оценить время существования на памятнике стеклообрабатывающего производства. Помимо рассмотренной выше постройки 2, даты таких сооружений могут быть определены еще в двух случаях.

Постройка 1 датируется IV в. на основании происходящих из нее амфор (Диденко, 2015. С. 24, 25). Этой дате не противоречит упомянутая в отчете М. Ю. Смишко находка фрагмента толстостенного сосуда со шлифованным декором в виде овала, покрытого рядом вертикальных желобков, обнаруженная под завалом обмазки. Находки с соответствующим шифром в коллекции ИУ НАНУ не оказалось, однако данному описанию в полной мере соответствует один из опубликованных М. Ю. Смишко фрагментов сосуда (рис. 4, 2) (Смiшко, 1964. С. 77. Табл. III, 8).

Хронологию полуземлянки, открытой в центральной части поселения, определяют две находки. Первая – фрагмент двучленной прогнутой подвязной фибулы (рис. 4, 3 ), близкой вариантам 1 и 2 группы 16 подгруппы 2 серии 1, по А. К. Амброзу. Данная находка может широко датироваться в рамках второй половины II – первой (?) половины IV в. ( Амброз , 1966. С. 61). По мнению И. О. Гавритухина, в контексте черняховской культуры она, вероятнее всего, маркирует период, синхронный центральноевропейским фазам С2 и С3 (вторая половина III – середина / третья четверть IV в.)6. Вторая находка – фрагмент сосуда со шлифованным декором типа Штрауме-VII (рис. 4, 4 ), время распространения которого начинается не ранее середины – второй половины IV в. н. э. (дискуссию и ссылки на литературу см.: Gavritukhin , 2011). Наиболее вероятной датой существования постройки, таким образом, представляется середина / третья четверть IV в.

Дата существования на памятнике стеклообрабатывающего производства, полученная на основании рассмотренных материалов – середина – третья четверть IV в., – наиболее вероятна и хорошо согласуется с данными о составе стекла-сырца из Комарова, указывающими на период не ранее второй трети / середины IV в. н. э. Это существенно корректирует вывод Ю. Л. Щаповой, датировавшей мастерскую третьей четвертью III в. ( Щапова , 1983), подтверждая наличие стеклоделательного производства в регионе в период распространения «варварских» кубков со шлифованным декором, проблема производства которых – одна из наиболее острых в археологии черняховской культуры ( Румянцева, Щербаков , 2015).

Остается неясным, чем может объясняться тот факт, что столь значительное количество стекла, собранное для нужд производства, осталось невостребованным. Возможно, дальнейшие исследования позволят пролить свет на этот вопрос.

Список литературы Литое стекло с поселения черняховской культуры Комаров: престижная посуда или сырье стеклоделательной мастерской?

- ЛИТЕРАТУРА

- Алексеева Е. М., Сорокина Н. П., 2007. Коллекция стекла античной Горгиппии (I-III вв.). М.: Интербук-бизнес. 160 с.

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР. М.: Наука. 166 с. (САИ; Вып. Д1-30.)

- Белов Г. Д., 1969. Стеклодельческая мастерская в Херсонесе//КСИА. Вып. 116. С. 80-84.

- Голофаст Л. А., 1998. К вопросу о стеклоделии в ранневизантийском Херсонесе//МАИЭТ. Вып. VI. Симферополь: Таврия. С. 312-326.

- Дiденко С. В., 2015. Дунайськi амфори з поселення пiзньоримського часу Комарiв//Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора В. И. Кадеева: материалы. Харьков: НТМТ. С. 23-27.

- Петраускас О. В., 2014. Деякi пiдсумки дослiджень комплексу пам'яток пiздноримського часу бiля с. Комарiв//Черняхiвська культура: пам'ятi В. П. Петрова/Отв. ред.: О. В. Петраускас, С. А. Горбаненко. Київ: IА НАН України, Iн-т iсторичної освiти НПУ iм. М. П. Драгоманова. С. 165-183. (OIUM; Nr. 4.)

- Румянцева О. С., 2014. Стеклянные сосуды со шлифованным декором и хронология поселения Комаров//Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов/Отв. ред. А.М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 401-427. (РСМ; вып. 15).

- Румянцева О. С., Щербаков И. Б.-Х., 2015. Краткие итоги изучения состава стекла-сырца с поселения Комаров на Среднем Днестре//КСИА. Вып. 241. С. 184-190.

- Смiшко М. Ю., 1956. Звiт про розкопки поселення першої половини I тисячолiття н. е. бiля с. Комарiв Кельменецького р-ну, Чернiвецької обл. в 1956 р.//Архив ИА НАНУ. Киев. №195737.

- Смiшко М.Ю., 1957. Звiт про розкопки поселення першої половини I тисячолiття н. е. бiля с. Комарiв Кельменецького р-ну, Чернiвецької обл. в 1957 р.//Архив ИА НАНУ. Киев. №195737.

- Смiшко М. Ю., 1962. Звiт про дослiдження поселення III-IV ст. з скляною майстернею бiля с. Комарове Чернiвецької обл. в 1962 р.//Архив ИА НАНУ. Киев. №196261.

- Смiшко М. Ю., 1964. Поселення III-IV ст. н. е. iз слiдами скляного виробництва бiл с. Комарiв Чернiвецькоїобластi//Матерiали i дослiдження з археологiï Прикарпаття i Волинi. Вып. 5. Київ: Наукова думка. С. 67-80.

- Cмiшко М. Ю., 1965. Звiт про дослiдження поселення III-IV ст. iз слiдами скляного виробництва бiля с. Комарове Чернiвецької обл. в 1965 р.//Архив ИА НАНУ. Киев. №196568.

- Cмiшко М. Ю., 1969. Звiт про дослiдження поселення бiля с. Комарове Чернiвецької обл. в 1969 р.//Архив ИА НАНУ. Киев.

- Щапова Ю. Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). М.: Московский университет. 200 с.

- Cool H. E. M., Price J., 1985. Roman Vessel Glass from the excavations in Colchester, 1971-1985. Colchester: Colchester Archaeological Trust Ltd. 268 p. (Colchester Archaeological Report; 8.)

- Foy D., 2003. Recyclages etréemplois dans l'artisanat du verre. Quelques exemples antiques et médiévaux//La ville et ses déchets dans le monde romain. Rebuts et recyclages: Actes du colloque (19-21 sept. 2002, Poitiers)/Eds.: P. Ballet, P. Cordier, N. Dieudonné-Glad. Montagnac: M. Mergoil. P. 271-276.

- Foy D., Michel D., 2003.Utilisationet recuperation du verre dans la villa de Milhaud (Gard) à la fin de l'Antiquité (vaiselle gravée et verre architectural)//Revue archéologique de Narbonnaise. T. 36. P. 319-334.

- Foy D, Nenna M.-D., 2001. Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France. Aix-en-Provence: Édisud. 256 p.

- Freestone I. C., 2015. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches//JGS. Vol. 57. P. 29-40.

- Fünfschilling S., 2015. Die römischen Gläsera us Augst and Kaiseraugst. Kommentierter Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981-2010 aus Augusta Raurica. Augst: Museum Augusta Raurica. 684 S. (Forschungen in Augst; 51.)

- Gavritukhin I., 2011. Cut Glass Beakers within the Context of Studies in the Connections between the South of Eastern Europe and Scandinavia in the Late Period of Roman Influence and the Great Migration Periods//Inter Ambo Maria: Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period/Eds.: I. Khrapunov, F.-A. Stylegar. Kristiansand; Simferopol: Dolya Publishing House. P. 39-69.

- Grose D. F., 1989. The Toledo Museum of Art. Early Ancient Glass. Core-formed, Rod-formed, and Cast Vessels and Objects from the Late Bronze Age to the Early Roman Empire, 1600 BC to AD 50. New York: Hudson Hills Press in association with The Toledo Museum of Art. 453 p.

- Grose D. F., 1991. Early Imperial Roman Cast Glass: The Translucent Coloured and Colourless Fine Wares//Roman Glass. Two Centuries of Art and Invention/Eds.: M. Newby, K. S. Painter. London: Society of Antiquaries of London. P. 1-18.

- Isings C., 1957. Roman Glass from Dated Finds. Groningen; Djakarta: J. B. Wolters. 185 p.

- Lazar I., 2003. The Roman glass of Slovenia. Ljubljana: Institute of archaeology ZRC SAZU. 252 p.

- Nenna M.-D., 2002. New Research on Mosaic Glass: Preliminary results//Hyalos-Vitrum-Glass. History, Technology, and conservation of glass and vitreous materials in the Hellenic world/Ed. E. Kodras. Athens: Glasnet publication. P. 153-158.

- Nenna M.-D., Gratuze B., 2009. Étude diachronique des compositions de verres employés dans les vases mosaïques antiques: resultants préliminaires//Annales du 17e Congrès de l'AIHV. Brussels: University Press Antwerp. P. 199-205.

- Rau G., 1972. Körpergräber mit Glasbeigaben des 4. nachchristlichen Jahrhunderts im Oder-Weichsel-Raum//Acta praehistorica et archaeologica. Nr. 3. Berlin. S. 109-214.

- Sablerolles Y., Henderson J., Dijkman W., 1997. Early medieval glass bead making in Maastricht//Perlen. Archäologie, Techniken, Analysen. Akten des Internationalen Perlensymposiumsin Mannheim vom 11. bis 14. November 1994/Hrgs.: U. fon Frieden, A. Wieczorek. Bonn: Dr. Rudolf Habelt. P. 293-313.

- Silvestri A., Molin G., Salviulo G., 2008. The Colourless Glass of Iulia Felix//JAS. Vol. 35, iss. 2. P. 331-341.

- Stern E. M., Schlick-Nolte B., 1994. Frühes Glas der alten Welt. 1600 v. Chr. -50 n. Chr. (Sammlumg Ernesto Wolf). Stuttgart: Hatje Cantz. 423 S.

- Straume E., 1987. Gläser mit Facettenschliff aus skandinavischen Gräbern des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr. Oslo: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 159 S., 112 Taf.

- Whitehouse D., 1999. Glass in the Epigrams of Martial//Journal of Glass Studies. Vol. 41. P.