Литогеохимическая характеристика верхнедевонской Якшинской свиты (Западное Забайкалье)

Автор: Ташлыков В.С., Минина О.Р.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (305), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты литогеохимических исследований терригенных пород верхнедевонской якшинской свиты, которая представляет наибольший интерес, поскольку вопросы, касающиеся возраста, состава, объема стратона до сих пор остаются открытыми. Новые данные в дальнейшем позволят расшифровать процессы, протекавшие как в бассейне седиментации, так и на прилегающих к нему территориях, которые выступают в качестве источников сноса обломочного материала. Свита сложена терригенно-карбонатными породами и имеет двучленное строение. Нижнеякшинская подсвита существенно карбонатная, верхнеякшинская - терригенная. По петрохимической характеристике терригенные породы якшинской свиты отвечают грауваккам. В то же время по химическому составу терригенные породы нижнеякшинской подсвиты классифицируются как нормотитанистые и супертитанистые нормосиаллиты, верхнеякшинской - как нормотитанистые нормосиаллиты. По геохимическим данным, нижнеякшинская подсвита накапливалась в условиях относительно мелководного шельфового побережья при незначительном поступлении терригенной кластики, верхнеякшинская подсвита - в более глубоководных, неритовых условиях открытой окраины шельфа. Источниками сноса пород могли быть близко расположенные поднятия позднедокембрийского фундамента, сложенные верхнерифейскими островодужными комплексами.

Якшинская свита, терригенные породы, обстановки осадконакопления, литохимическая характеристика

Короткий адрес: https://sciup.org/149129426

IDR: 149129426 | УДК: 552.5 | DOI: 10.19110/geov.2020.5.3

Текст научной статьи Литогеохимическая характеристика верхнедевонской Якшинской свиты (Западное Забайкалье)

Седиментологические критерии наряду с данными магматической петрологии и геохимии также являются индикаторами геодинамических режимов. Поэтому одним из важных элементов восстановления тектонической истории развития складчатых поясов является реконструкция некогда существовавших седиментационных бассейнов. Их фрагменты в современной структуре представлены осадочными вещественными комплексами, геохимические особенности которых применяются при реконструкции геодинамиче-ских обстановок. Для выявления последних используются различные дискриминантные диаграммы [10] и петрохимические модули [8], также позволяющие реконструировать источники сноса. Наши исследования связаны с комплексным изучением стратифицированных образований Багдаринской подзоны Витимкан-Ципинской зоны с использованием современных мето-

дов и направлены на реконструкцию позднепалеозойского Багдаринского палеобассейна седиментации. На протяжении многих лет разные исследователи изучали отложения Багдаринской подзоны, но, несмотря на это, до сих пор остаются нерешенные проблемы, касающиеся возраста, состава, объема стратонов и их взаимоотношений. Данная статья посвящена изучению геохимических особенностей терригенных пород якшин-ской свиты и реконструкции геодинамических условий ее формирования.

Якшинская свита Багдаринской подзоны

Багдаринская подзона расположена в центральной и северной частях Витимского плоскогорья. В структурном отношении она рассматривается как Багдаринская синформа (грабен-синклиналь) со сложной покровно-складчатой структурой, которая сформировалась в конце раннегерцинского этапа (C1–2) [4].

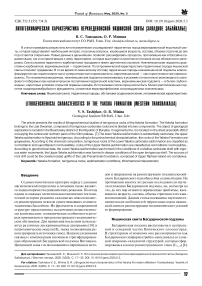

Ðèñ. 1. Схема геологического строения Багдаринской синформы [1] с дополнениями авторов): 1 — четвертичные отложения; 2 — имская свита (K1im): конгломераты, песчаники, алевролиты; 3 — ауникская толща (C1–2au): туфотерригенные породы, туфы; 4 — точерская свита (D3–C1tc): конгломераты, песчаники, алевропелиты, туфотерригенные породы, прослои известняков, туфов; 5 — киройская толща (D3fmkr): углисто-глинистые сланцы; 6 — багдаринская свита (D3f3bg): песчаники и алевролиты пестроцветные, прослои песчанистых известняков; 7 — якшинская свита (D3jk): переслаивание песчаников, алевролитов, алевропелитов, известняков; 8 — ороченская свита (D1–2or): известняки, доломиты; 9 — усойская свита (RF3us): базальты, риолиты, дациты и их туфы; 10 — сиваконская свита (RF3sk): эффузивы кислого и основного состава; 11 — шаманский комплекс (RF3s): габбро, диориты; 12 — ауникский комплекс (RF3ak): амфиболиты, серпентиниты; 13, 14 — витимканский комплекс (PZ3v): 13 — порфировидные биотитовые граниты, 14 — лейкократовые граниты; 15 — точерский субвулканический комплекс (C2tc): риолиты, андезиты; 16 — тектонические нарушения; 17 — абсолютный возраст; 18 — места отбора проб

Fig 1. Scheme of the geological structure of the Bagdarin synform: 1 — Quaternary deposits; 2 — imsky formation (K1im): conglomerates, sandstones, siltstones; 3 — Anunik sequence (C1–2au): tuffoterrigenous rocks, tuffs; 4 — Tocher formation (D3 — C1tc): conglomerates, sandstones, siltstones, tuffoterrigenous rocks, intercalations of limestone, tuff; 5 — Kiroi sequence (D3fmkr): carbonaceous shales; 6 — Bagdarin formation (D3f3bg): sandstones and siltstones variegated, interlayers of sandy limestone; 7 — Yakshinsky formation (D3jk): intercalation of sandstones, siltstones, siltstones, limestones; 8 — Orochensky formation (D1–2or): limestones, dolomites; 9 — Usoi Formation (RF3us): basalts, rhyolites, dacites and their tuffs; 10 — Sivakonskaya formation (RF3sk): acidic and basic effusives; 11 — shamanistic complex (RF3s): gabbro, diorites; 12 — Anunik complex (RF3ak): amphibolites, serpentinites; 13, 14 — Vitimkan complex (PZ3v): 13 — porphyritic biotite granites, 14 — leucocratic granites; 15 — Tocher subvolcanic complex (C2tc): rhyolites, andesites; 16 — tectonic dislocations; 17 — absolute age; 18 — places of sampling

Синформа располагается среди верхнепалеозойских гранитоидов и включает поля докембрийских метаморфических пород и относительно слабо метаморфизованных пород верхнего палеозоя (рис. 1).

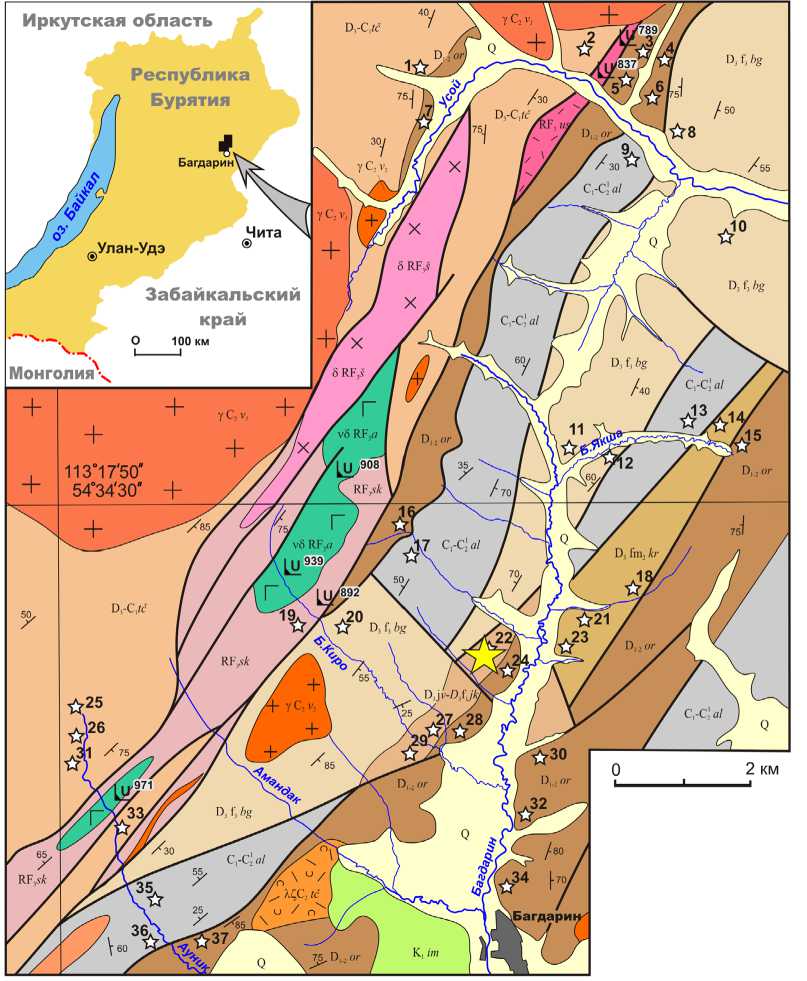

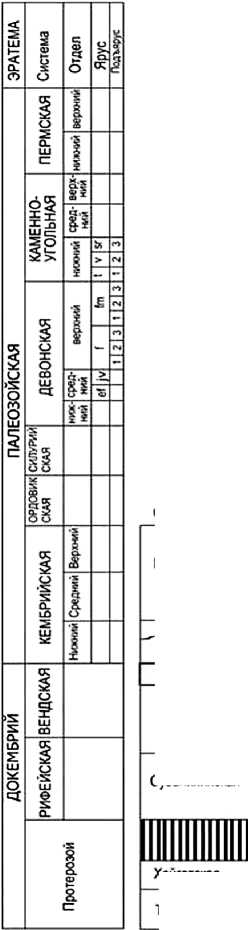

Докембрийские отложения образуют байкальский структурный этаж и слагают серию тектонических блоков в осевой части Багдаринской синформы (хребет Шаман). Палеозойские комплексы раннегерцинского структурного этажа представлены двумя типами разрезов: ороченским и точерским [4]. К первому типу отнесены ороченская (D1–2), якшинская (D3) и багда-ринская (D3–С21) свиты, ко второму — точерская свита (D3fm–C1t) (рис. 2) [1, 3].

Якшинская свита впервые была выделена П. В. Осокиным [3] на Чина-Амалатском междуречье и считалась верхнепалеозойской. Позже П. В. Осокиным (1960) и Н. А. Фишевым (1964) свита была отнесена к верхнему протерозою, А. Н. Булгатовым, Н. П. Андреевым (1991), В. И. Давыдовым (1981) — к среднему кембрию, Ю. П. Бутовым (1996) — к сред-нему-верхнему кембрию, Г. Л. Митрофановым (2005) — к нижнему-среднему кембрию (рис. 3).

Стратотипический разрез якшинской свиты расположен по ручью Средняя Якша (рис. 1). Свита мощностью до 1300 м сложена терригенно-карбонатными породами и имеет двучленное строение, подразделяясь на нижнеякшинскую и верхнеякшинскую подсвиты.

Нижнеякшинская подсвита (мощность 250— 460 м) существенно карбонатная, сложена ритмично переслаивающимися битуминозными темно-серыми, серыми алевритистыми, песчанистыми известняками и серыми, темно-серыми алевролитами, глинистыми сланцами при подчиненном количестве доломитов, песчаников. По ручью Крутой (приток р. Багдаринки) подавляющую часть основания разреза подсвиты слагают битуминозные комковатые (водорослевые), оолитовые и афанитовые известняки. Среди известняков присутствуют органогенные постройки, имеющие форму линз или неправильно-овальные очертания (типичны для края склона), образованные кораллами Graciolopora sp., Pachypora sp. (D2-D3f) и Chaetetes sp. , водорослями Rothpletzella sp. (S-D), строматопороидеями (PZ2) и хететидами Chaetetes sp. (D-P). В слоистых алевритистых известняках с прослоями алевролитов выделены конодонты Spathognathodus sp. (D3), Palmatolepis cf. transitans Mull., Panderodus sp., Mesotaxis asymmetricus Bisch. et Ziegl . и Palmatholepis cf. triangularis Sann. (D3f1) и миоспоры (D3f1). Возраст подсвиты определяется поздним девоном, франом [2].

Верхнеякшинская подсвита (мощность 450—850 м) терригенная, представлена переслаиванием полимиктовых и карбонатных песчаников, алевролитов с прослоями черных аргиллитов, песчанистых и глинистых известняков. Для последних характерно присутствие остатков сифоновых водорослей (D), строматопороидей Actinostroma cf. g uasifenestratum Khromych (D3fm), кри-ноидей (PZ2), хитинозой Conochitina sp., Rhabdochitina sp., Desmochitina sp. (O-D). Во всех разновидностях пород выделены миоспоры, определяющие позднедевонский, фаменский возраст отложений. Кроме того, в пробах установлены фрагменты докембрийско-нижнепалеозойской фауны (обломки граптолитов, мелкораковинной фауны, археоциат, трилобитов), которые

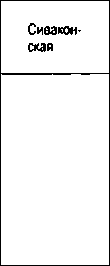

Ðèñ 2. Геологические разрезы девонско-каменноугольных отложений Багдаринской подзоны [2]: 1 — сланцы сивакон-ской свиты (RF3); 2—7 — девон — средний карбон: 2 — доломиты; 3 — известняки; 4 — конгломераты, гравелиты, песчаники; 5 — песчаники, алевролиты; 6 — алевропелиты, глинистые сланцы; 7 — риолиты, трахириолиты; 8 — уровни сбора органических остатков

Fig. 2 . Geological sections of the Devonian — Carboniferous deposits of the Bagdarin subzone: 1 — shales of the Sivakon formation (RF3); 2—7 — Devonian-Middle Carboniferous: 2 — dolomites; 3 — limestones; 4 — conglomerates, gravelites, sandstones; 5 — sandstones, siltstones; 6 — aleuropelites, clay shales; 7 — rhyolites, trachyriolites; 8 — levels of collection of organic residues.

Места находок конодонтов / Conodont locations: 1 — Spatho-gnathodus sp., Palmatolepis cf. transitans Mull., 2 — Panderodus sp., Mesotaxis asymmetricus Bisch. et Ziegl., 3 — Palmatholepis cf. triangularis Sann мы считаем седиментационно-переотложенными при размыве додевонских пород.

Якшинская свита согласно залегает на карбонатной ороченской свите (руч. Крутой, правый приток р. Багдаринки) и связана с ней постепенным переходом. Верхний контакт свиты не определен.

По данным А. В. Филимонова, отложения существенно известняковой части разреза якшинской свиты (нижнеякшинская подсвита) накапливались в обстановках открытой окраины шельфа и нижней части передового склона карбонатной платформы (подошва подводного склона и неритовые условия открытой окраины шельфа), глубина достигала 200—300 м [6]. Отложения терригенной верхнеякшинской подсвиты отвечают обстановкам морской палеодельты, продвигавшейся в море по карбонатной платформе, на фронте которой формировались турбидитовые слои [6].

Осокин,1960

Багдаринская

Типимская

Суванихинская

Аугле некая Точерская Якшинская

Фишев, 1964

Типимская

Суванихинская

Нижне-горбылокская

Бурундинская "Багдаринская

Точерская

Якшинская

Хойготская

Тапапинская

Давыдов, 1981

Багдаринская

Точерская

Якшинская

Типимская

Сива конская

Хойготская

Тапапинская

Бутов,1996

Багдаринская

Точерская

Якшинская

Ороченская

Суванихинская

Горбылокская

Минина, 2009

|

Ауглейская |

||

|

Багдаринская |

||

|

Точерская |

||

|

«аа |

||

Багдаринская

Якшинская

Ороченская

Тапапинская

Мало-

Якшинская

Белогорская

Хойготская

Андреев, 1991

Точерская

Безымянная

хойготская Тапапинская Гаргмнская

Ороченская

Багдаринская

Рис. 3. Схема корреляции докембрийских и палеозойских стратиграфических подразделений Багдаринской подзоныпо представлениям разных авторов

Fig. 3 . Correlation diagram of Precambrian and Paleozoic stratigraphic units of the Bagdarin subzone according to the ideas of different authors

Литохимическая характеристика

Изучение химического состава пород проводилось в Центре коллективного пользования «Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований» Геологического института СО РАН (г. Улан-Удэ) с использованием полного химического (силикатный, F, S, CO2) атомно-абсорбционного метода; анализа концентрации основных петрогенных элементов и микроэлементов (Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Ba, Y, Ha, Nb, Zr, Mo, W, Pb,), а также рентгенофлуоресцентного метода (РФА).

Согласно существующим на сегодняшний день методикам изучения осадочных толщ [9, 11, 12], использование литогеохимических данных позволяет расшифровать как вещественный состав пород в области источников сноса, так и геодинамические условия палеобассейна. Так, по результатам анализа литохимического состава терригенных пород якшинской 20

свиты были рассчитаны значения гидролизатного модуля (ГМ = 0.34—0.48) (см. табл.). Эти данные позволяют классифицировать породы как нормосиаллиты. Значения титанового модуля (ТМ) нижнеякшинской и верхнеякшинской подсвит отличаются. Согласно расчетам, терригенные породы нижнеякшинской карбонатной подсвиты классифицируются как нормотитанистые и супертитанистые нормомиаллиты (ТМ = 0.071—0.100), в то время как породы верхнеякшинской подсвиты относятся к нормотитанистым нормосиал-литам (ТМ = 0.030—0.070).

Одним из факторов повышенного TM у карбонатных пород нижнеякшинской подсвиты может быть проявление закономерности Мигдисова, поскольку многие из них (детритовые известняки) осаждались в относительно мелководных обстановках, в условиях активного движения воды, когда происходило не только отмучивание глинистой примеси, но даже шлихование тяжелых минералов [12].

Значения некоторых петрохимических модулей пород якшинской свиты The values of the petrochemical modules of the Yaksha suite

|

Модуль / Module |

Подсвиты / Subformations |

|

|

Верхнеякшинская (терригенная) Upper Yaksha |

Нижнеякшинская (карбонатная) Lower Yaksha |

|

|

Гидролизатный / Hydrolyzate [Al2O3+TiO2+Fe2O3+FeO+MnO)/SiO2] |

0.34—0.48 нормосиаллиты / normosyallites |

0.34—0.48 нормосиаллиты / normosyallites |

|

Титановый / Titanium [TiO 2 /Al 2 O 3 ] |

0.030—0.070 нормотитанистые нормосиаллиты |

0.071—0.100 нормотитанистые и супертитанистые нормомиаллиты |

|

Условия формирования Formation conditions |

морские фациальные обстановки (normotitanium normosyallites) Marine facies |

фациальные обстановки открытого шельфа (normotitanium and super titanium normosyallites) Open shelf facies |

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что нижнеякшинская подсвита предположительно формировалась в условиях относительно мелководного шельфового побережья, верхнеякшинская подсвита — в более глубоководных, неритовых условиях открытой окраины шельфа [5].

Наши данные в целом согласуются с имеющимися представлениями и позволяют говорить о том, что нижнеякшинская подсвита накапливалась на пологом склоне относительно мелководного шельфового побережья при незначительном поступлении терригенной кластики. Для отложений характерны биостромы и биогермы, сложенные кораллами, водорослями, строматопороидеями, а также карбонатно-глинистые, глинистые осадки, накапливающиеся в относительно неспокойной гидродинамической обстановке. Обломочный материал поступал с прилегающего побережья и рифа (ороченская свита). Для водорослевых образований характерны водорослевые корки, колонии водорослей, захороненные в органогенных известковистых илах.

Для пород верхнеякшинской подсвиты изученной части разрезы реконструируют морские обстановки шельфового открытого углубляющегося палеобассейна. Об этом свидетельствует увеличение поступления тонких карбонатно-глинистых, глинистых осадков (карбонатные алевролиты, аргиллиты). Для пород характерно присутствие на отдельных участках текстур взмучивания (наиболее углубленные участки), микроразрывов слойков, концентрация обломков скелетных организмов, водорослей и присутствие тента-кулит, конодонтов. Однако полученные данные в целом не противоречат представлениям предшественников о существовании небольшой субаквальной дельты в определенной части Багдаринского палеобассейна в это время.

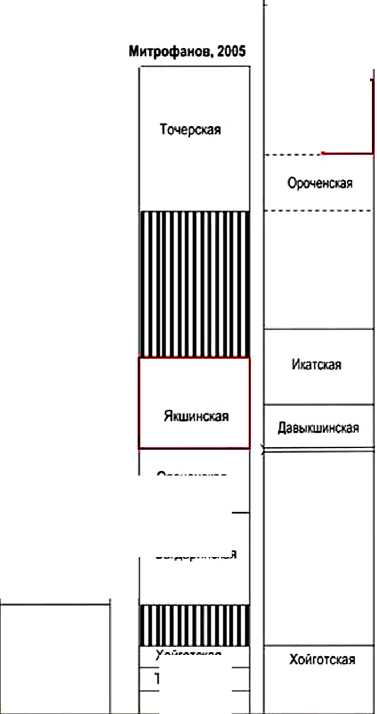

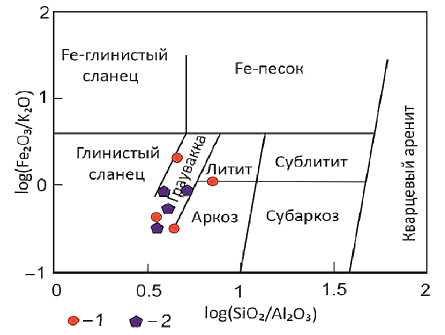

Терригенные породы обеих подсвит якшинской свиты соответствуют грауваккам. На классификационной диаграмме Ф. Дж. Петтиджона и др. [12] их фигуративные точки расположились преимущественно в поле граувакк (рис. 4).

В поле граувакк преимущественно попали фигуративные точки пород якшинской свиты и на диаграмме М. М. Хирона [11] (рис. 5).

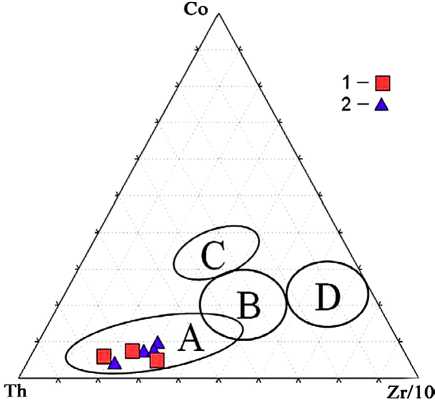

Для характеристики источников сноса терригенных пород якшинской свиты была использована треугольная диаграмма М. Бхатия и К. Крука [10] (Th-Co-

Рис. 4. Классификационная диаграмма Ф. Петтиджона и др. [12] log (Fe2O3/K2O) — log(SiO2/Al2O3) для песчаников якшин-ской свиты: 1 — нижнеякшинская подсвита; 2 — верхнеяк-шинская подсвита

Fig. 4. Pettijohn classification diagram log (Fe 2 O 3 /K 2 O) — log (SiO2 / Al2O3) for sandstones: 1 — Lower Yaksha subformation; 2 — Upper Yaksha subformation

Рис. 5. Классификационная диаграмма М. М. Хирона [11] для терригенных отложений якшинской свиты: 1 — нижне-якшинская подсвита; 2 — верхнеякшинская подсвита

Fig. 5. Classification diagram of Herron M. M. for terrigenous sediments: 1 — Lower Yaksha subformation; 2 — Upper Yaksha subformation

Zr/10) (рис. 6). На ней фигуративные точки упомянутых пород попадают в поле океанических островных дуг. Таким образом, авторы предполагают, что основным источником сноса для терригенных пород якшин-ской свиты были верхнерифейские вулканиты (усой-ская, жанокская, буромская свиты, сиваконская толща) и габбро-диориты (шаманский комплекс шаманской пластины) Витимкан-Ципинской зоны, слагающие выступы фундамента палеобассейна.

Ðèñ. 6. Источники сноса терригенных пород якшинской свиты на треугольной диаграмме М. Р. Бхатия и К. А. Крука [10] (Th-Co-Zr/10).

Поля: А — океаническая островная дуга; В — континентальная дуга; С — активная континентальная окраина; D — пассивная континентальная окраина

Fig. 6. Triangular diagram M. R. Bhatia (Th-Co-Zr / 10).

Fields: A — oceanic island arc; B — continental arc; C — active continental margin; D — passive continental margin

Выводы

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие выводы.

Терригенные породы нижнеякшинской существенно карбонатной подсвиты по величине титанового модуля классифицируются как нормотитанистые нормосиаллиты (0.030—0.070), в то время, как породы терригенной верхнеякшинской подсвиты относятся к супертитанистым нормосиаллитам (0.071—0.100). На классификационных диаграммах Ф. Дж. Петтиджона и др. и М. М. Хирона фигуративные точки терригенных пород обеих подсвит якшинской свиты расположились преимущественно в поле граувакк.

Геохимические данные свидетельствуют о том, что нижнеякшинская подсвита накапливалась в условиях относительно мелководного шельфового побережья при незначительном поступлении терригенной класти-ки; верхнеякшинская подсвита — в более глубоководных, неритовых условиях открытой окраины шельфа.

Источниками сноса при формировании пород як-шинской свиты могли быть верхнерифейские островодужные комплексы — вулканиты и габбро-диориты Витимкан-Ципинской зоны, слагающие выступы фундамента Багдаринского палеобассейна.

Авторы выражают признательность сотрудникам Центра коллективного пользования «Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований» ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ).

Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту IX.124.1.3 « Эволюция магматизма и седиментогенеза и ее связь с геодинамическим развитием каледонской и герцин-ской континентальной коры Центрально-Азиатского и Монголо-Охотского складчатых поясов», номер гос. рег. АААА-А17-117011650013-4, а также при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-05-00234.

Список литературы Литогеохимическая характеристика верхнедевонской Якшинской свиты (Западное Забайкалье)

- Минина О. Р., Доронина Н. А., Некрасов Г. Е., Ветлужских Л. И., Ланцева В. С., Аристов В. А., Наугольных С. В., Куриленко А. В., Ходырева Е. В. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой системы (Западное Забайкалье) // Геотектоника. 2016. № 3. С. 63-84.

- Минина О. Р. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой системы (состав, строение, геодинамическая эволюция) // Автореф. дис. … док. геол.-минерал. наук. Иркутск, 2014. 36 с.

- Осокин П. В. Новые данные о возрасте верхнепротерозойских отложений Чина-Амалатского междуречья Витимского плоскогорья // Геолог.-производ. информ. БГУ. 1959. № 2. С. 36-41.

- Руженцев С. В., Минина О. Р., Некрасов Г. Е., Аристов В. А., Голионко Б. Г., Доронина Н. А., Лыхин Д. А. Байкало-Витимская складчатая система: строение и геодинамическая эволюция // Геотектоника. 2012. № 2. С. 3-28.

- Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории: Пер. с англ. М.: Недра, 1980. 463 с.