Литогеохимические особенности глинистых сланцев саткинской свиты нижнего рифея Башкирского мегантиклинория: новые данные

Автор: Маслов А.В., Гареев Э.З., Крупенин М.Т., Ковалев С.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 1 (18), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены литогеохимические особенности тонкозернистых обломочных пород саткинской свиты нижнего рифея Башкирского мегантиклинория. Приведены данные сопоставления состава глинистых сланцев названного уровня бурзяния с такими эталонами, как верхняя континентальная кора (UCC) и средний постархейский австралийский глинистый сланец (PAAS), а также глинистыми сланцами айской свиты бурзянской серии. Показано, что формирование тонкозернистых обломочных пород саткинского уровня происходило преимущественно за счет разрушения пород кислого состава.

Литогеохимия, нижний рифей, башкирский мегантиклинорий, саткинская свита, глинистые сланцы

Короткий адрес: https://sciup.org/147200854

IDR: 147200854 | УДК: 551

Текст научной статьи Литогеохимические особенности глинистых сланцев саткинской свиты нижнего рифея Башкирского мегантиклинория: новые данные

Саткинская свита (мощность 1700– 3500 м) залегает согласно на айской свите и сложена в основном доломитами и известняками. Подчиненная роль в ее разрезах принадлежит глинистым сланцам и их низкоуглеродистым разностям с тем или иным количеством карбонатного компонента [3]. По особенностям литологического состава саткинская свита подразделяется на пять подсвит, из которых в половинкинской подсвите (третьей снизу) низкоуглеродистые тонкозернистые алюмосиликокластические образования преобладают [1, 5, 7]. Существует, однако, мнение, что в типовом разрезе поло-винкинской подсвиты у ж.-д. остановочного пункта «Речная» в окрестностях г. Сатка на самом деле вскрываются породы макаровской подсвиты бакальской свиты (В.И. Петров), но факты, свидетельствую- щие об этом, изложены в основном в отчетах по геологическому доизучению и не доступны для обсуждения широкому кругу специалистов.

Глинистые сланцы в разрезах сат-кинской свиты представлены в основном тонкочешуйчатым агрегатом гидрослюды с переменным количеством хлорита и мелкоалевритовых зерен кварца и плагиоклазов [4]. В верхней части верхнеку-синской подсвиты среди доломитов присутствуют прослои кварц-гидрослюди-стых и кварц-хлорит-гидрослюдистых сланцев, в которых терригенная примесь представлена мелкоалевритовыми зернами кварца, плагиоклазов и калиевых полевых шпатов. По данным рентгеновского анализа, основными минералами глинистых сланцев являются гидрослюда политипов 1М и 2М 1 и хлорит. В половин-

кинской подсвите главная роль принадлежит кварц-гидрослюдистым сланцам. Доля мелкоалевритовой примеси, представленной кварцем и плагиоклазами, не превышает n × 1%. В составе сланцев диагностирована слюда 2М 1 и плохо окри-сталлизованный магнезиально-железистый хлорит. В прослоях темно-серых глинистых филлитовидных сланцев верх-несаткинской подсвиты глинистая фаза представлена преимущественно хорошо окристаллизованным магнезиально-железистым хлоритом; в виде примеси иногда присутствует слюда политипа 2М 1 [2].

В ранее проведенных исследованиях [4] нами использованы сведения об особенностях распределения в глинистых сланцах саткинской свиты редких и рассеянных элементов в 7 образцах, из которых 4 были отобраны из пород нижнеку-синской подсвиты, а 3 представляли поло-винкинский уровень (разрез у ж.-д. остановочного пункта «Речная»). Было установлено, что отношение La N /Yb N составляет в них в среднем от 12 до 16. Вместе со значениями аномалии Eu от 0,6 до 0,7 это типично для подавляющего большинства постархейских глинистых пород, сформированных преимущественно за счет размыва кислой верхней коры. Свойственные глинистым сланцам сат-кинского уровня нижнего рифея, как и другим уровням бурзяния, значения La/Sc, La/Cr, La/Co, Th/Sc, Th/Co и Th/Cr также позволили сделать предположение о преобладании в области сноса пород кислого состава, хотя для половинкинского времени допускалась возможность существования на палеоводосборе и некоторой доли пород основного состава. Таким образом, полученные данные не подтвердили предположения о преобладании на всем протяжении саткинского времени в источниках сноса пород основного и ультраосновного состава [6].

В настоящей работе рассматриваются данные о валовом химическом составе и содержаниях редких и рассеянных элементов соответственно в 8 и 22 образцах глинистых сланцев саткинского уровня нижнего рифея Башкирского мегантикли-нория (все указанные образцы представляют коллекцию Э.З. Гареева, они отобраны как в карьерах Саткинского ОАО «Магнезит», так и в естественном разрезе половинкинской подсвиты у ж.-д. остановочного пункта «Речная»).

Таблица 1 . Средние, минимальные и максимальные содержания породообразующих оксидов в глинистых сланцах саткинской свиты (мас. %)

|

Оксид |

Содержания |

Оксид |

Содержания |

|

SiO 2 |

54,39±8,08 |

MgO |

5,58±3,51 |

|

41,60–67,07 |

1,48–10,80 |

||

|

TiO 2 |

0,42±0,28 |

CaO |

5,35±4,52 |

|

0,01–0,79 |

0,78–13,70 |

||

|

Al 2 O 3 |

15,41±4,16 |

Na 2 O |

1,58±2,17 |

|

8,70–22,30 |

0,01–6,57 |

||

|

Fe 2 O 3 |

1,46±1,05 |

K 2 O |

4,45±3,36 |

|

0,21–2,80 |

0,01–10,06 |

||

|

FeO |

2,32±2,07 |

P 2 O 5 |

0,20±0,22 |

|

0,94–7,13 |

0,02–0,55 |

||

|

MnO |

0,04±0,04 |

ппп |

8,56±4,09 |

|

0,01–0,11 |

3,64–15,30 |

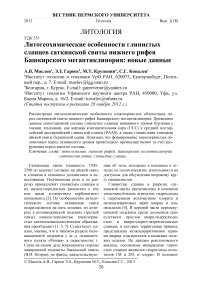

Содержания оксидов (табл. 1) определены методом мокрой химии в ИГ БФАН СССР и ЦКЛ «Башкиргеология» (г. Уфа), концентрации элементов-примесей (табл. 2, 3) установлены методом ICP-MS в ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Результаты исследований являются составной частью работ в рамках проекта по анализу фоновых и аномальных концентраций широкого спектра редких и рассеянных элементов в осадочных породах (песчаниках, глинистых сланцах и аргиллитах, известняках и доломитах) рифея Башкирского мегантиклинория и установлению на их основе прогнозно-металлогенических критериев для оценки территории указанной структуры Южного Урала. Цель данной публикации – представить современный «геохимический образ» фоновых (т.е. не затронутых какими-либо вторичными/на-ложенными процессами) терригенных пород саткинской свиты нижнего рифея. На классификационной диаграмме М. Хирро-на [10] фигуративные точки состава глинистых сланцев саткинской свиты концентрируются в основном в полях

Таблица 2 . Средние, минимальные и максимальные содержания редких и рассеянных элементов в глинистых сланцах саткинской свиты, г/т

log(SiO 2 /Al 2 O 3 )

Рис. 1. Положение фигуративных точек составов глинистых сланцев саткинской свиты на диаграмме М. Хиррона

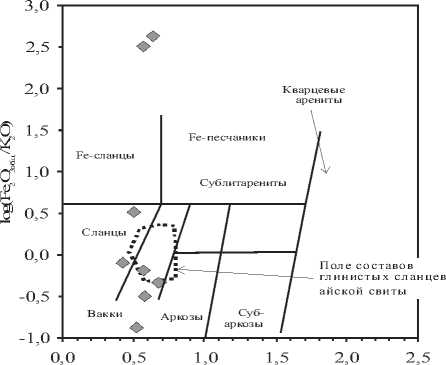

Нормирование валового химического состава глинистых сланцев саткинской свиты на PAAS [8] (рис. 2) показывает, что в среднем они заметно обеднены оксидами титана и железа (в пересчете на FeO), содержат несколько меньше, чем в PAAS, оксидов кремния и алюминия, тогда как оксиды натрия, калия и фосфора демонстрируют несколько более высокие, чем в среднем австралийском постархейском глинистом сланце, концентрации. Отличительная черта глинистых сланцев саткинского уровня – существенно более высокие по сравнению с PAAS средние содержания оксидов магния и кальция (соответственно 2,53 × … и 4,12 × PAAS). В целом особенности распределения основных породообразующих оксидов в глинистых породах саткинского уровня заметно отличаются от характера их распределения в тонкозернистых обломочных породах подстилающего айского уровня нижнего рифея. Наиболее хорошо это видно на примере TiO 2 , MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O и P 2 O 5 .

Таблица 3. Содержания элементов-примесей (г/т) в ряде образцов глинистых сланцев саткинской свиты

|

Компонент |

831/1 |

831/3 |

831/4 |

831/8 |

831/10 |

831/12 |

831/14 |

831/15 |

830/28 |

830/40 |

830/44 |

830/48 |

830/58 |

830/61 |

|

Sc |

8.7 |

12.3 |

13.2 |

14.3 |

13.2 |

9.4 |

9.6 |

13.6 |

17.8 |

4.8 |

6.7 |

6.8 |

8.8 |

5.4 |

|

V |

96.3 |

102.5 |

99.6 |

101.5 |

104.5 |

77.7 |

73.7 |

87.3 |

113.1 |

39.9 |

58.4 |

49.2 |

90.7 |

39.0 |

|

Cr |

68.7 |

74.0 |

74.7 |

66.2 |

73.6 |

59.0 |

53.8 |

64.6 |

100.2 |

23.8 |

32.6 |

33.3 |

55.5 |

25.2 |

|

Co |

5.9 |

15.5 |

15.5 |

11.5 |

11.3 |

6.7 |

5.1 |

8.2 |

11.0 |

6.1 |

7.6 |

9.2 |

10.4 |

6.5 |

|

Ni |

25.7 |

39.6 |

35.8 |

31.9 |

30.4 |

15.9 |

14.3 |

20.8 |

35.1 |

17.3 |

20.2 |

25.7 |

34.0 |

16.9 |

|

Cu |

16.9 |

33.7 |

32.5 |

24.0 |

36.6 |

14.8 |

23.7 |

35.6 |

41.5 |

10.2 |

15.3 |

19.1 |

27.3 |

11.2 |

|

Zn |

50.6 |

78.3 |

93.2 |

56.9 |

67.7 |

44.9 |

21.8 |

21.1 |

18.8 |

5.5 |

8.5 |

11.9 |

23.9 |

5.8 |

|

Ga |

22.9 |

24.8 |

25.3 |

23.7 |

24.6 |

21.4 |

20.1 |

19.9 |

20.7 |

5.7 |

7.7 |

8.0 |

12.4 |

6.8 |

|

Rb |

51.9 |

50.1 |

146.4 |

143.3 |

123.3 |

117.1 |

131.3 |

139.5 |

159.8 |

35.0 |

53.4 |

49.7 |

100.7 |

49.8 |

|

Sr |

19.2 |

20.0 |

28.4 |

34.1 |

15.8 |

22.5 |

25.9 |

31.3 |

3.8 |

32.6 |

29.0 |

28.2 |

32.6 |

27.9 |

|

Y |

5.5 |

6.9 |

14.8 |

14.9 |

10.0 |

8.3 |

13.3 |

16.0 |

11.9 |

12.8 |

12.4 |

16.5 |

20.0 |

13.9 |

|

Zr |

86.7 |

74.3 |

76.1 |

91.7 |

86.1 |

181.4 |

146.3 |

171.1 |

76.5 |

27.3 |

32.6 |

31.6 |

65.7 |

29.1 |

|

Nb |

12.7 |

12.7 |

13.0 |

12.6 |

13.6 |

13.0 |

10.6 |

11.4 |

9.0 |

2.7 |

3.8 |

3.1 |

6.6 |

2.7 |

|

Mo |

0.2 |

0.4 |

0.4 |

0.4 |

0.5 |

0.2 |

0.1 |

0.1 |

0.5 |

0.8 |

1.0 |

0.9 |

1.1 |

0.6 |

|

Cs |

1.7 |

2.9 |

3.9 |

3.2 |

3.0 |

5.7 |

6.8 |

6.9 |

4.3 |

0.8 |

1.1 |

2.0 |

4.8 |

2.0 |

|

Ba |

229.3 |

199.4 |

385.0 |

377.5 |

329.3 |

311.3 |

499.5 |

475.2 |

412.8 |

159.0 |

248.5 |

105.3 |

415.0 |

87.1 |

|

La |

8.6 |

11.9 |

35.0 |

48.0 |

15.8 |

28.2 |

45.8 |

49.8 |

42.7 |

15.5 |

20.1 |

20.0 |

31.5 |

21.8 |

|

Ce |

7.9 |

18.4 |

67.3 |

40.2 |

23.7 |

51.0 |

87.7 |

98.2 |

81.4 |

26.5 |

33.2 |

36.2 |

49.6 |

35.2 |

|

Pr |

2.3 |

2.8 |

7.5 |

11.1 |

4.4 |

7.0 |

9.9 |

11.4 |

9.7 |

3.3 |

4.1 |

4.4 |

7.2 |

4.5 |

|

Nd |

9.3 |

10.9 |

27.3 |

39.4 |

17.3 |

26.3 |

36.8 |

41.0 |

35.7 |

12.6 |

15.1 |

16.8 |

29.1 |

16.3 |

|

Sm |

1.8 |

2.1 |

4.6 |

6.1 |

3.3 |

4.3 |

5.8 |

6.5 |

5.7 |

2.3 |

2.6 |

3.1 |

5.1 |

2.8 |

|

Eu |

0.4 |

0.5 |

1.0 |

1.2 |

0.7 |

0.8 |

1.1 |

1.3 |

0.8 |

0.4 |

0.4 |

0.6 |

1.0 |

0.6 |

|

Gd |

1.6 |

1.9 |

3.6 |

3.9 |

2.7 |

3.0 |

4.0 |

4.0 |

3.0 |

1.9 |

1.9 |

2.6 |

3.9 |

2.4 |

|

Tb |

0.2 |

0.3 |

0.5 |

0.5 |

0.4 |

0.4 |

0.5 |

0.6 |

0.4 |

0.3 |

0.3 |

0.4 |

0.5 |

0.4 |

|

Dy |

1.5 |

1.8 |

3.4 |

3.2 |

2.7 |

2.4 |

3.2 |

3.7 |

2.4 |

1.9 |

1.9 |

2.5 |

3.3 |

2.2 |

|

Ho |

0.3 |

0.4 |

0.7 |

0.7 |

0.6 |

0.5 |

0.7 |

0.7 |

0.5 |

0.4 |

0.4 |

0.5 |

0.7 |

0.4 |

|

Er |

0.9 |

1.2 |

2.0 |

2.0 |

1.8 |

1.4 |

1.9 |

2.0 |

1.5 |

1.2 |

1.2 |

1.5 |

1.9 |

1.4 |

|

Tm |

0.1 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.3 |

0.2 |

|

Yb |

1.0 |

1.2 |

2.0 |

2.1 |

1.7 |

1.5 |

1.9 |

1.9 |

1.6 |

1.0 |

1.1 |

1.3 |

1.6 |

1.2 |

|

Lu |

0.1 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

|

Hf |

2.9 |

2.5 |

2.6 |

3.2 |

3.0 |

6.2 |

5.2 |

5.9 |

2.4 |

0.9 |

1.0 |

1.0 |

2.1 |

1.0 |

|

Pb |

6.0 |

8.5 |

8.5 |

6.3 |

3.7 |

5.8 |

6.3 |

7.2 |

6.5 |

3.0 |

3.5 |

5.4 |

3.5 |

3.3 |

|

Bi |

0.1 |

0.4 |

0.0 |

0.2 |

0.1 |

0.0 |

0.1 |

0.1 |

0.2 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

|

Th |

7.0 |

9.1 |

13.4 |

15.6 |

12.9 |

11.4 |

16.1 |

18.0 |

11.8 |

3.8 |

5.4 |

4.9 |

8.6 |

4.9 |

|

U |

1.7 |

1.6 |

1.9 |

2.6 |

2.4 |

2.9 |

1.7 |

1.6 |

2.4 |

1.3 |

1.5 |

2.3 |

2.2 |

1.2 |

Таблица 4. Параметры нормированных на хондрит спектров РЗЭ глинистых сланцев сат-кинской свиты из различных обнажений

|

La N /Yb N |

La N /Sm N |

Gd N /Yb N |

Eu/Eu* |

Ce/Ce* |

|

Обнажение 831 |

||||

|

11,53±4,06 |

4,10±0,75 |

1,59±0,25 |

0,67±0,12 |

0,77±0,22 |

|

5,80–16,65 |

3,05–4,98 |

1,26–2,03 |

0,33–0,74 |

0,41–1,00 |

|

Обнажение 830 |

||||

|

12,92±2,64 |

4,51±0,43 |

1,63±0,20 |

0,64±0,07 |

0,87±0,05 |

|

10,03–18,24 |

3,89–4,97 |

1,45–1,96 |

0,56–0,75 |

0,77–0,94 |

Примечание. В числителе – среднее значение и стандартное отклонение, в знаменателе – минимальное и максимальное значения.

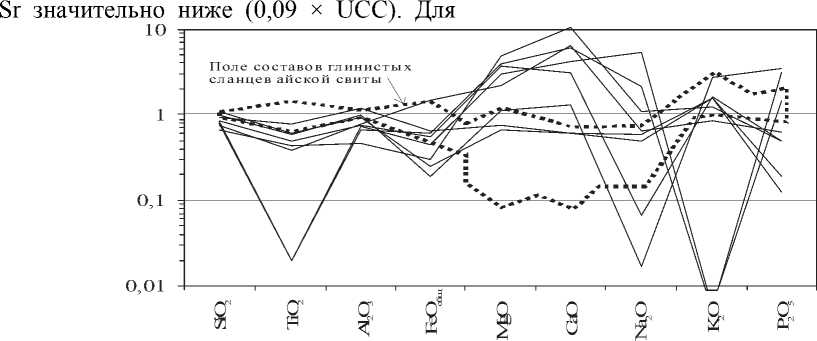

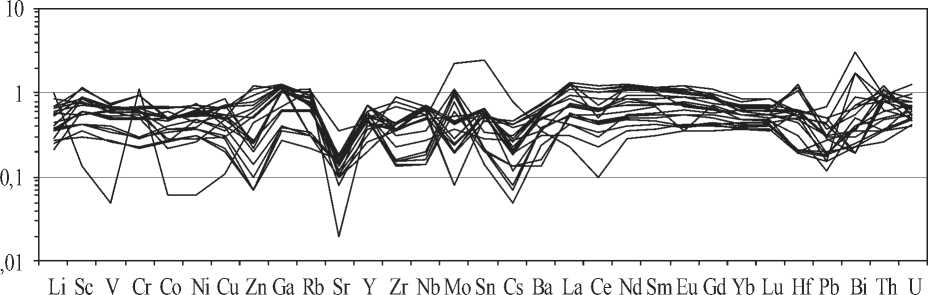

Как показывает анализ средних значений, содержания элементов-примесей в глинистых сланцах саткинской свиты, нормированные на их концентрации в верхней континентальной коре (UCC, [12]), в подавляющем большинстве случаев меньше, чем в PAAS (рис. 3). Только средние содержания Ga, Bi и Th сопоставимы с концентрациями этих элементов в UCC. Среднее содержание Rb в глинистых породах саткинской свиты составляет 1,25 × UCC, тогда как концентрация

Co, Ni, Sr, Y, Zr, Ba и Pb и минимальные, и максимальные содержания меньше, чем содержания перечисленных элементов в верхней континентальной коре; максимальные содержания остальных элементов-примесей выше, чем концентрации их в UCC. В целом распределение редких и рассеянных элементов в глинистых сланцах саткинской свиты относительно UCC в значительной степени сопоставимо с распределением их в тонкозернистых обломочных породах айского уровня.

Рис. 2. Особенности распределения нормированных на PAAS содержаний основных породообразующих оксидов в тонкозернистых обломочных породах саткинской свиты

Рис. 3. Особенности распределения нормированных на UCC содержаний редких и рассеянных элементов в тонкозернистых обломочных породах саткинской свиты

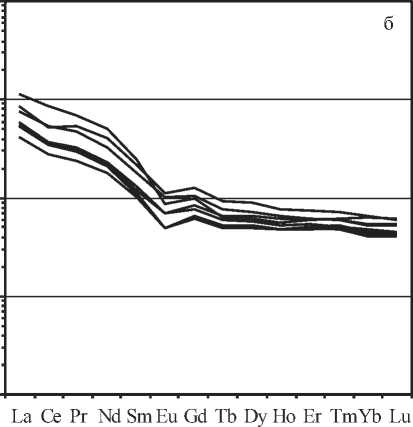

Рис. 4. Особенности распределения нормированных на PAAS содержаний редких и рассеянных элементов в тонкозернистых обломочных породах саткинской свиты

Сопоставление средних содержаний редких и рассеянных элементов в глинистых сланцах саткинской свиты и PAAS показывает (рис. 4), что исследуемые нами породы характеризуются тотальным дефицитом всех малых элементов. Минимальная величина С(элемент ) с р е д нее/СPAAS составляет 0,14 для Sr, тогда как максимальная равна 0,87 (Ga). Максимальные содержания V, Co, Ni, Cu, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, Yb, Lu и Pb в исследованных нами образцах глинистых сланцев саткинского уровня меньше, чем содержания перечисленных элементов в среднем постархейском глинистом австралийском сланце. Максимальные содержания Mo, Sn и Bi превышают содержания указанных элементов в PAAS более, чем в 2 раза; концентрации остальных элементов-примесей составляют от 1,01 (Li) до 1,31 (La) × PAAS.

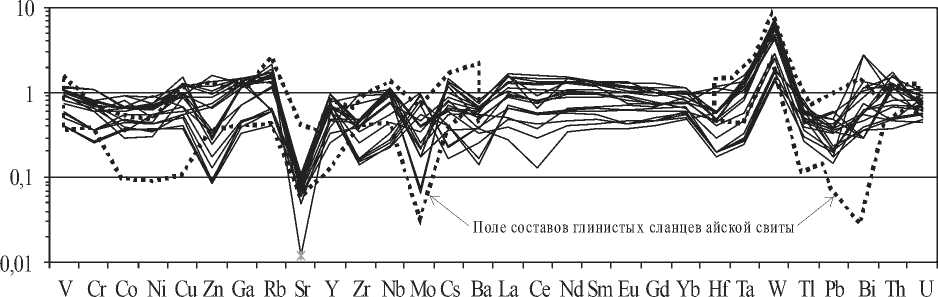

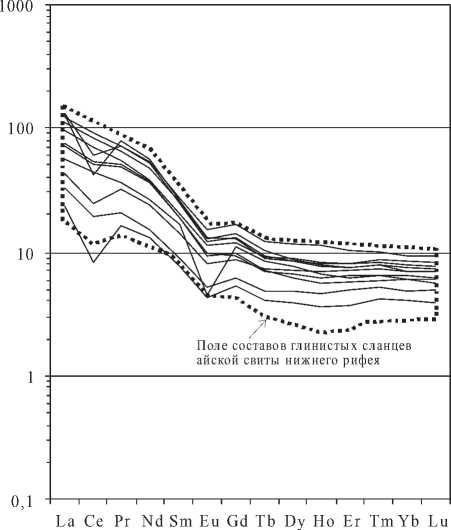

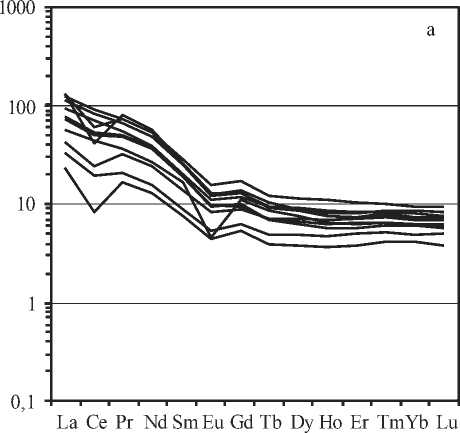

Нормированные на хондрит [8] содержания редкоземельных элементов (РЗЭ) в глинистых сланцах саткинской свиты демонстрируют распределение, в целом сходное с распределением РЗЭ в тонкозернистых обломочных породах айской свиты (рис. 5). Единственное, пожалуй, отличие – это присутствие в ряде образцов саткинского уровня отрицательной цериевой аномалии. Указанная аномалия присуща в основном образцам, отобранным в обн. 831, тогда как глинистые сланцы из обн. 830 такой особенностью обладают в заметно меньшей степени (рис. 6). Сопоставление средних, минимальных и максимальных значений La N /Yb N ,

La N /Sm N , Gd N /Yb N , Eu/Eu* и Ce/Ce* в образцах, отобранных из обнажений 830 и 831 (табл. 4), показывает существенное сходство спектров по всем перечисленным параметрам, за исключением Ce/Ce*.

Рис. 5. Нормированные на хондрит спектры распределения РЗЭ в глинистых породах сат-кинской свиты

Положение фигуративных точек составов глинистых сланцев саткинской свиты на диаграмме SiO 2 –K 2 O/Na 2 O [11] (рис. 7) не позволяет сделать какие-либо определенные выводы.

Рис. 6. Нормированные на хондрит спектры распределения РЗЭ в глинистых сланцах из различных обнажений (а – № 831, б – № 830) саткинской свиты

100,0

а

Пассивная континентальная

Активная окраина континентальная

окраина

,0

Q, :

^' ■

1,0

Океаническая островная дуга

о

0,1

Область значений, характерных для продуктов разрушения пород кислого состава

Область значений, характуерных для продуктов разрушения пород основного состава

0,1

40 50 60 70 80 90 100 0,01 0,1 1 10

SiO 2 La/Sc

Рис. 7. Положение фигуративных точек состава глинистых сланцев саткинской свиты на диаграммах SiO 2 –K 2 O/Na 2 O [11] и La/Sc–Th/Co [9]

На диаграмме La/Sc–Th/Co [9] точки составов глинистых пород саткинского уровня сконцентрированы в области значений обоих параметров, характерных для продуктов разрушения кислых магматических пород (см. рис. 7). Все сказанное выше дает наиболее общее и наиболее полное на сегодня представление об особенностях химического состава фоновых терригенных пород саткинской свиты нижнего рифея Башкирского мегантикли-нория.

Авторы искренне признательны Н.В. Чередниченко, Д.В. Киселевой, О.А. Березиковой и Л.К. Дерюгиной (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург) за определение содержаний рассеянных и редких элементов в тонкозернистых обломочных породах породах саткинской свиты.

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта УрО РАН 12-С-5-1002.

Список литературы Литогеохимические особенности глинистых сланцев саткинской свиты нижнего рифея Башкирского мегантиклинория: новые данные

- Гарань М.И. Верхний докембрий (рифей): Стратиграфия//Геология СССР. М.: Недра. 1969. Т.12. Пермская, Свердловская, Челябинская и Курганская области. Ч. 1. Геологическое описание. С. 149-200.

- Кагарманова Н.И. Глинистые породы рифея Башкирского мегантиклинория/ИГГ УрО РАН. Екатеринбург: 1998. 158 с.

- Маслов А.В., Крупенин М.Т., Гареев Э.З., Анфимов Л.В. Рифей западного склона Южного Урала (классические разрезы, седименто-и литогенез, минерагения, геологические памятники природы)/ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2001. Т. I. 351 с.

- Маслов А.В., Ронкин Ю.Л., Крупенин М.Т. и др. Нижнерифейские тонкозернистые алюмосиликокластические осадочные образования Башкирского мегантиклинория на Южном Урале: состав и эволюция источников сноса//Геохимия. 2004. № 6. С. 648-669.

- Нижний рифей Южного Урала. М.: Наука, 1989. 208 с.

- Рыкус М.В., Андреев Н.И., Муркин В.П. и др. Углеродистые отложения докембрия Южного Урала/ИГ УНЦ РАН. Уфа, 1993. 40 с.

- Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология/отв. ред. Б.М. Келлер, Н.М. Чумаков. М.: Наука, 1983. 184 с.

- Тейлор С.Р., МакЛеннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция.М.: Мир, 1988.384 с.

- Cullers R.L. Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of shales and limestones near Pueblo, CO, USA//Chem. Geol. 2002. Vol. 191. P. 305327.

- Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data//J. Sediment. Petrol. 1988. Vol. 58. P. 820-829.

- Roser B.D., Korsch R.J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio//J. Geol. 1986. Vol. 94. P. 635-650.

- Rudnik R.L., Gao S. Composition of the Continental Crust//Treatise on Geochemistry. 2003. Vol. 3. P. 1-64.