Литохимия в действии - Ельма-2003

Автор: Никулова Н.Ю., Швецова И.В., Юдович Я.Э.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 4 (124), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127935

IDR: 149127935

Текст статьи Литохимия в действии - Ельма-2003

Начиная с 2000 г., мы проводим полевые работы в верховьях Печоры. В 2003 г. мы исследовали литологию и геохимию толщ, выходящих в нижнем течении крупного левого притока Печоры — р. Ельмы*.

Работы на этом участке проводились тематическим отрядом Вычегодской геолого-разведочной экспедиции под руководством В. С. Озерова в течение полевых сезонов 2000—2004 гг. Изначально В. С. Озеров придерживался стратиграфической схемы, принятой для этого района предшественниками (Проскурин и др., 1972 г.), выделявшими два структурных этажа — верхнерифейско-венд-ский фундамент и нижне-, среднепалеозойский чехол. Однако в результате полевых исследований представления о стратиграфии древних толщ существенно изменились: в 2002 г. В. С. Озеров выделил здесь вместо закартированных съемщиками образований дифференцированного магматического комплекса позднепалеозойского возраста ¨лимин-ский (или Ельминский) метаморфический комплекс (гнейсы, пара- и ортоамфиболиты и рвущие их гранито-гнейсы), два раннерифейских магматических комплекса (титаноносные габброиды и прорывающие их щелочные граниты) и вендские гранитоиды (рис. 1) [3].

Студенткой кафедры геологии СыктГУ Н. С. Кузнецовой под руководством проф. А. М. Пыстина был изучен химический состав амфибола из амфиболитов Ельминского комплекса. Выяснилось, что амфибол принадлежит к ряду кремниевого энедита-парагоскита рода роговой обманки и соответстует минералу высокотемпературных субфаций амфиболитовой стадии метаморфизма. Исходными породами для образования амфиболитов могли служить габбро [2]. Таким образом, представления В. С. Озерова о древнем возрасте, по крайней мере части базитов Ельминского комплекса, получили косвенное подтверждение.

Геохимическое опробование Ель-минского метаморфического комплек- ca (PR1 el) и прорывающих их интрузивных образований ʜa рудопроявле-нии графита «Внуково», в коренных выходах в бортах долины р. Ельмы и ее притоков было проведено fl. Э. fiдови-чем во время полевого сезона 2003 г.

Рис. 1. Схема расположения Ельминского метаморфического комплекса (составлена по материалам В. С. Озерова, 2004).

1 — рудопроявление «Внуково»; PR1el — нижнепротерозойские образования Ельминско-го метаморфического комплекса, орто- и параамфиболиты, гнейсы, мигматиты; vV1 — комплекс ранневендских метагаббро; γ R1 — комплекс раннерифейских субщелочных гранитов

Нами проведено петрографическое описание 62 шлифов, изучен минеральный состав тяжелых фракций 42 прото-лочных проб, выполнено 60 силикатных анализов горных пород. Проведен рентгеноструктурный анализ ряда минералов и микрозондовый анализ биотита (электронный атмосферный сканирующий микроскоп Philips XL 30 ESEN/TMP c анализирующей приставкой EDS (EDAX типа Sapphire), г. Сосновец, Силезский университет, Польша).

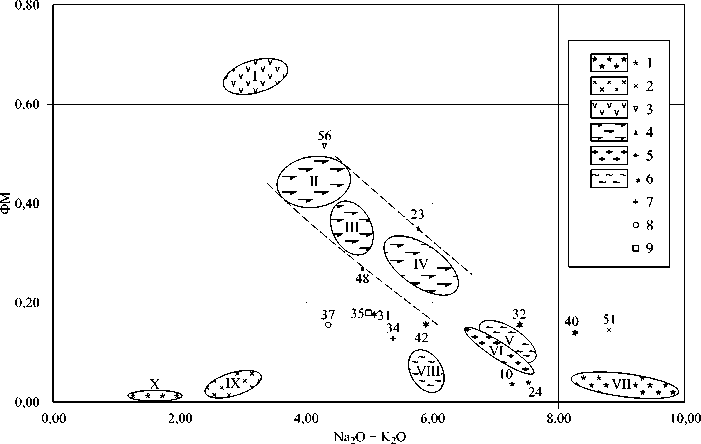

В ходе литохимической обработки данных силикатных анализов пород, с использованием «стандарта fiК» [4, c. 141], были рассчитаны литохимические модули (табл. 1) и построена модульная диаграмма (рис. 2) в координатах «Сумма щелочей — ФМ (фемический модуль)» [4, c. 116].

Для выделения кластеров (групп близких по составу пород, для которых возможно усреднение) использовались и другие (вспомогательные) модульные диаграммы, которые здесь не приводятся. Как известно, процедура кластеризации приводит к распадению исходного множества анализов ʜa два подмножества — кластеры (средние составы) и отдельные составы вне кластеров, не подлежащие усреднению вследствие cy-щественных отличий отдельных параметров [4, c. 141].

Комплексная интерпретация литохимических и петрографических данных позволяет выделить следующие разновидности горных пород.

Амфиболизированные габбро

Эти породы опробованы в коренном выходе ʜa правом берегу р. Ель-мы, в 0.5 км ниже устья руч. Састум-нел. Они характеризуются высоким значением фемического модуля (ФМ = 0.66, табл. 1), образуют кластер I (табл. 1 и рис. 2) и аттестуются как псевдогидролизаты.

Под микроскопом видно, что породы имеют массивную габбровую текстуру, участками переходящую в гранобла-стовую. В минеральном составе (здесь и далее мы приводим данные нормативного пересчета) доминирует роговая обманка (в среднем ~54 %) и соссюри-тизированный средний плагиоклаз соста-ʙa андезина-лабрадора (~18 %). Остальное приходится ʜa рудные минералы (в сумме около 9 %, из которых около 3 % — ильменит c лейкоксеном, остальное — магнетит c гематитом), цоизит и хлорит (по 4 %). В акцессорных количествах присутствуют сфен (~1 %) и карбонат (0.1 %). Особого упоминания заслуживает присутствие здесь двух минералов: реликтового авгита (около 2 %) и явно новообразованного калишпата (около 5—5.5 %) — продукта воздействия на эти габброиды прорывающих их гранитов. Минералогический анализ тяжелых фракций протолочных проб добавляет к

1 В разных источниках река именуется по-разному — Ельма, Елма, ¨лма, Елима и ¨лима. Мы придерживаемся названия Ельма, показанного ʜa топографических картах.

Таблица 1

Средний химический состав горных пород, мас. %

|

Компоненты и модули |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

|

Псевдогидролизаты |

Псевдо-сиаллит |

Гипо-сиаллит |

Миосилит |

Суперсилиты |

Гиперсилиты |

|||||

|

n |

3 |

8 |

7 |

3 |

5 |

3 |

3 |

4 |

3 |

2 |

|

SiO 2 |

41.59 |

46.71 |

49.23 |

51.56 |

64.3 |

68.01 |

72.06 |

73.27 |

84.55 |

92.42 |

|

TiO 2 |

2.98 |

2.16 |

1.52 |

1.34 |

0.81 |

0.71 |

0.14 |

0.46 |

0.2 |

0.06 |

|

Al 2 O 3 |

11.86 |

14.84 |

16.42 |

16.17 |

15.02 |

13.08 |

13.95 |

11.63 |

5.61 |

2.75 |

|

Fe 2 O 3 |

9.93 |

3.93 |

3.24 |

2.15 |

1.79 |

1.61 |

0.47 |

1.69 |

0.55 |

0.15 |

|

FeO |

9.94 |

9.05 |

6.86 |

6.28 |

3.71 |

3.4 |

0.72 |

1.83 |

0.96 |

0.45 |

|

MnO |

0.25 |

0.23 |

0.16 |

0.132 |

0.05 |

0.05 |

0.015 |

0.034 |

0.033 |

0.01 |

|

MgO |

7.18 |

6.71 |

6.20 |

5.54 |

2.23 |

1.75 |

0.64 |

1.01 |

0.77 |

0.22 |

|

CaO |

9.68 |

7.92 |

7.71 |

6.62 |

1.88 |

1.45 |

1.22 |

1.93 |

1.82 |

0.76 |

|

Na 2 O |

2.19 |

3.1 |

3.38 |

3.36 |

3.25 |

1.45 |

3.00 |

3.31 |

0.25 |

0.17 |

|

K 2 O |

0.93 |

1.13 |

1.36 |

2.4.0 |

3.94 |

5.65 |

6.13 |

2.57 |

2.58 |

1.47 |

|

P 2 O 5 |

0.10 |

0.27 |

0.23 |

0.313 |

0.19 |

0.06 |

0.057 |

0.065 |

0.050 |

0.02 |

|

ппп |

2.99 |

3.59 |

3.50 |

3.76 |

2.88 |

2.56 |

2.29 |

2.21 |

2.03 |

0.69 |

|

Сумма |

99.62 |

99.63 |

99.80 |

99.62 |

100.04 |

99.76 |

99.68 |

100.00 |

99.41 |

99.75 |

|

Na2O+K2O |

3.12 |

4.22 |

4.74 |

5.76 |

7.18 |

7.09 |

9.13 |

5.88 |

2.82 |

1.63 |

|

ГМ |

0.84 |

0.65 |

0.57 |

0.51 |

0.33 |

0.28 |

0.21 |

0.21 |

0.09 |

0.04 |

|

ФМ |

0.66 |

0.43 |

0.33 |

0.27 |

0.12 |

0.1 |

0.027 |

0.06 |

0.03 |

0.01 |

Примечание. I—X ‒ номера кластеров; n-количество проб.

этому списку пирит, халькопирит, циркон, сфалерит, турмалин, гидроксиды железа по пириту, пирротин.

За пределами кластера 1 оказался состав обр. ВП 03/56, отличающийся большим содержанием плагиоклаза (соответственно — меньшей фемично-стью), и, как можно думать, представляющий более измененную (гранитизи-рованную) породу.

Породы, вошедшие в кластеры II— III , представлены в различной степени измененными амфиболитами, обнажающимися вдоль правого борта долины р. Ельмы в интервале 1—3 км от ее устья.

Рис. 2. Модульная диаграмма.

Условные обозначения: 1 — жильные породы; 2 — полевошпатовые кварциты; 3‒ базиты; 4 — амфиболиты; 5 — кварцито-гнейсы; 6 —сланцы; 7 — граниты; 8 — метагравелиты;

9 — известняки

Альбитизированные амфиболиты

На модульной диаграмме образуют кластер II и аттестуются как псевдогидролизаты.

Под микроскопом видно, что основная ткань пород, в которой присутствует до 3 % рудного вещества, сложена мелко-, среднезернистым гранобласто-вым агрегатом зеленовато-коричневого амфибола и плагиоклаза, крупные кристаллы которого интенсивно соссю-ритизированы. Местами сохранились крупные лейсты плагиоклаза, указывающие на былую офитовую структуру долерита. Иногда выделения амфибола как бы плавают в базальном существен- но альбитовом цементе. В отдельных интенсивно хлоритизированных зернах амфибола различаются реликты пироксена. В обр. ВП 03/17 и ВП 03/25 местами по амфиболу развивается «красный» биотит — плеохроирующий от бледно-желтовато-розового до коричнево-красного. В обр. ВП 03/15 отмечено очень много мелкого сфена, образующего цепочечные скопления зерен по сланцеватости. Породы разбиты тонкими прожилками эпидот-кварцевого и серицит-хлоритового состава.

В составе пород присутствуют, %: амфибол (~37), альбит и олигоклаз (~27), хлорит (~9), биотит (~6), эпидот (~5), кварц (4.5), мусковит (4), ильменит (2.6), сфен (2.0), в незначительных количествах отмечаются апатит, магнетит. В прото-лочках присутствуют также (в акцессорных количествах) пирит, циркон, лейкоксен, пирротин, халькопирит, барит, гидроксиды железа, а в обр. ВП 03/54 — фуксит (?).

Альбитизированные и эпидотизиро-ванные амфиболиты

На модульной диаграмме образуют кластер III и аттестуются как псевдогидролизаты. От пород кластера II они отличаются более низкой фемичностью (ФМ 0.33 против 0.43) и несколько повышенным содержанием щелочей (Na2O + K2O = 4.7 против 4.2).

Для этих пород характерна массивная текстура и лепидогранобластовая структура. Средне- и крупнозернистая амфибол-плагиоклазовая основная

Таблица 2

Химический состав пород вне кластеров, мас. %

|

Компоненты и модули |

Гипогидролизат |

Нормосиаллит |

Псевдосиаллит |

Миосилит |

||||||||

|

23 |

56 |

32 |

34 |

40 |

31 |

51 |

48 |

35 |

10 |

24 |

37 |

|

|

SiO 2 |

49.02 |

45.26 |

58.92 |

69.15 |

61.8 |

63.01 |

56.5 |

55.44 |

41.40 |

72.74 |

72.30 |

63.38 |

|

TiO 2 |

1.22 |

2.97 |

0.73 |

0.33 |

0.97 |

0.85 |

0.97 |

1.41 |

0.47 |

0.17 |

0.21 |

0.79 |

|

Al 2 O 3 |

16.00 |

13.51 |

17.48 |

12.69 |

15.15 |

13.88 |

18.26 |

14.18 |

9.34 |

14.14 |

14.34 |

12.17 |

|

Fe 2 O 3 |

3.52 |

8.09 |

3.995 |

1.86 |

1.95 |

3.8 |

2.09 |

2.60 |

0.81 |

1.36 |

0.35 |

1.02 |

|

FeO |

6.85 |

8.33 |

2.41 |

4.23 |

4.23 |

3.19 |

3.36 |

7.21 |

2.72 |

0.72 |

1.48 |

4.34 |

|

MnO |

0.19 |

0.25 |

0.10 |

0.11 |

0.08 |

0.095 |

0.07 |

0.22 |

0.24 |

0.01 |

0.036 |

0.076 |

|

MgO |

6.68 |

6.68 |

2.68 |

2.68 |

2.5 |

4.01 |

2.72 |

4.90 |

3.67 |

0.56 |

1.01 |

4.42 |

|

CaO |

7.36 |

7.34 |

1.23 |

0.85 |

1.41 |

1.28 |

3.16 |

4.50 |

18.69 |

2.25 |

1.38 |

3.69 |

|

Na2O |

3.57 |

2.65 |

3.31 |

3.4 |

1.7 |

1.75 |

5.79 |

3.03 |

0.80 |

5.52 |

5.61 |

0.90 |

|

K 2 O |

2.19 |

1.64 |

4.06 |

1.97 |

6.39 |

3.31 |

3.00 |

1.83 |

4.19 |

1.74 |

1.91 |

3.44 |

|

P 2 O 5 |

0.21 |

0.09 |

0.088 |

0.073 |

0.085 |

0.16 |

0.400 |

0.11 |

0.065 |

0.028 |

0.044 |

0.11 |

|

ппп |

3.15 |

3.41 |

4.05 |

3.02 |

3.21 |

4.59 |

3.27 |

3.99 |

16.93 |

0.87 |

1.07 |

4.91 |

|

Сумма |

99.97 |

100.22 |

99.05 |

100.63 |

99.48 |

99.93 |

99.59 |

99.42 |

99.32 |

100.11 |

99.74 |

99.25 |

|

Na 2 O+K 2 O |

5.76 |

4.29 |

7.77 |

7.57 |

8.09 |

5.06 |

8.79 |

4.86 |

4.99 |

7.16 |

7.52 |

4.34 |

|

ГМ |

0.57 |

0.73 |

0.42 |

0.42 |

0.36 |

0.35 |

0.44 |

0.46 |

0.33 |

0.23 |

0.23 |

0.29 |

|

ФМ |

0.35 |

0.52 |

0.16 |

0.16 |

0.13 |

0.18 |

0.15 |

0.27 |

0.18 |

0.04 |

0.04 |

0.16 |

ткань, содержащая до 1—2 % рудных минералов, образована зернами олигоклаза и альбита, иногда образующими подобие базального цемента, и рассечена мелкозернистыми эпидот-хлори-товыми и серицит-кварцевыми прожилками. Видимо, сначала породы подвергались альбитизации, а затем последовали эпидотизация-хлоритизация. Плагиоклазы интенсивно соссюритизиро-ваны, часть амфибола замещена хлоритом. В обр. ВП 03/20 амфибол местами замещается пластинчатым «красным» биотитом, пятнистым — неравномерно окрашенным (вследствие хлоритизации?), плеохроирующим от бледно-розоватого до коричнево-красного, а порода рассекается прожилками (до 0.5 мм) амфибола-2.

В среднем породы состоят, %: из амфибола (~35), альбита и олигоклаза (~28), мусковита (~7), хлорита (~6), кварца (~5), биотита (4.6), эпидота (~4), ильменита (1), лейкоксена (1). Минералогический анализ тяжелых фракций про-толочных проб добавляет к этому списку апатит, пирит, циркон, гематит, барит, турмалин, сфен, рутил, сфалерит и гидроксиды железа.

Особенностью не вошедшего в кластер III обр. ВП 03/48 является повышенное содержание хлорита (16 % против ~6 % в кластере), при меньшем содержании амфибола (~12 % против 35).

Гранитизированные габбро-амфиболиты

Эти породы (кластер IV) включают пробы из обнажения на правом берегу р. Ельмы, в 0.5 км ниже устья руч. Сас- тумнел (обр. 7,13, 14), и участка «Внуково» (обр. 41) и аттестуются как псев-досиаллиты.

Они отличаются пониженной фе-мичностью и заметно повышенной щелочностью. Это выражается в заметно меньшем содержании амфибола (~15 против ~35 % в кластере III), при почти полном исчезновении титансодержащих минералов, в обогащении плагиоклазом (41 против 27 %) и ортоклазом (10 %). Все эти изменения — следствие более сильного воздействия на апогаб-бровые амфиболиты прорывающих их жильных тел молодых гранитов.

Под микроскопом наблюдается полосчатая габбровая, участками пойкилофитовая текстура, неравномернозернистая структура. Плагиоклаз составляет в мелкозернистых участках 60, в крупнозернистых — 40 % породы. Представлен гипидиоморфными зернами — либо удлиненными табличками, либо изометричными (до 2.0 мм). Характерна зональность, заметная по более интенсивной соссюритизации центральных частей кристаллов. В обр. ВП 03/41 в основной ткани присутствует примесь крупных зерен кварца, пигментированных графитовой пылью (до 10 %), и «красный» биотит (до 5 %). Такой биотит, интенсивно замещающий амфибол, отмечается и в других образцах, вошедших в этот кластер.

Можно предположить, что первичные амфиболиты (в данном случае — аподолеритовые) подверглись двухэтапному гидротермальному воздействию: (а) с разложением плагиоклаза и массовой эпидотизацией амфибола (и может быть, отчасти и с привносом Na — альбитизацией?), (б) с привносом К — биотитиза-цией оставшегося амфибола, тотальной серицитизацией и калишпатизацией плагиоклаза, с разложением эпидота-2.

Особенностью обр. ВП 03/23, не вошедшего в этот кластер, является присутствие до 4.0 % пироксена.

Кварц-полевошпатовые кристал-лосланцы (кластер V) из обнажения на правом берегу р. Ельмы, в 0.6 км ниже устья руч. Састумнел, аттестуются как гипосиаллиты.

Для них характерна сланцеватая текстура и неравномерно-зернистая, катак-ластическая, бластопорфировая структура. Размеры зерен основной ткани составляют 0.25—0.50 мм. Бластопорфировые вкрапленники представлены альбитом и ортоклазом, размером до 4 мм. У части зерен альбита наблюдаются пластические деформации и поперечные микротрещины, смещающие двойники. Ортоклаз встречается в виде бластопорфировых вкрапленников (размером до 3.5 мм) и в виде мелкозернистой массы (0.5—0.7 мм). Зерна ортоклаза содержат тонкие субпараллельные, иногда ветвящиеся пертитовые вростки альбита. Иногда в них развиты тонкие поперечные микротрещины, заполненные мелкозернистым хлоритом. Оба полевых шпата интенсивно пелитизированы. Кварц слагает линейные зоны мощностью до 1.0 мм, либо образует мелкогра-нулированный мезостазис (зерна до 0.15 мм). В линейных зонах кристаллы кварца (0.6—1.0 и 0.2—0.4 мм) имеют неровные зазубренные края и волнис- тое погасание. Местами видна четкая ассоциация хлорита с эпидотом и сфеном. Очевидно, что титан для сфена брался из биотита, а кальций — из разложенного плагиоклаза.

В среднем породы состоят в основном из полевых шпатов — 49 % (кислый плагиоклаз ~31, калиевый полевой шпат ~18), кварца (~26 %) и слюд (~8 %), заметную примесь образуют хлорит (~8 %) и рудные (~3 %). В акцессорных количествах присутствуют сфен (1.6 %), эпидот (0.9 %) и апатит (0.3 %). В частности, сфен наблюдался в виде крупных ромбовидных кристаллов размером до 1.2 мм и мелких агрегатов зерен. Минералогический анализ тяжелых фракций протолочных проб добавляет к этому списку пирит, халькопирит, пироксен, гидроксиды железа, циркон, барит.

По-видимому, эти породы следует трактовать как метаморфизованные плагиограниты.

Кварцито-гнейсы из коренных выходов на рудопроявлении «Внуково» и руч. Первач, первого левого притока р. Ельмы, аттестуемые как миосилиты, образуют кластер VI .

От очень близких к ним по составу плагиогранитов (?) кластера V данные породы отличаются несколько б о льшим содержанием кварца (33 против 26 %) и значительно более высоким содерожа-нием калишпата (31 против 18 %). По-видимому, породы надо трактовать как гнейсо-граниты.

Наблюдается крупнозернистая директивная микроструктура, в основном сложенная стебельчатым пигментированным графитовой пылью жильным пластически деформированным кварцем и полевыми шпатами, и отдельными чешуйками биотита. Субпараллельные слюдистые прожилки, к которым приурочены выделения мелкого сфена, эпидота и пирита, сложены мелкочешуйчатым хлоритом, серицитом и биотитом, в том числе и сильно разложенным. В мелких прожилках иногда присутствует также пелитоморфный и микро-, мелкозернистый карбонат. В обр. ВП 03/39 в слюдистых полосах отмечен «красный» биотит, а в зернистых — хло-ритизированный, обесцвеченный.

Кварц-полевошпатовые породы из жил на правом берегу р. Ельмы, в 0.6 км ниже устья руч. Састумнел, и на рудоп-роявлении «Внуково» образуют кластер VII и аттестуются как миосилиты.

Под микроскопом видно, что породы сложены крупнозернистой серици-тизированной кварц-полевошпатовой тканью, рассеченной зональными прожилками, центральные части которых выполнены кварцем, а периферийные — полевыми шпатами с мелкими зернами эпидота в интерстициях. Последнее указывает на то, что эпидотизация (привнос Са из вмещающих амфиболитов) произошла позже кристаллизации кварц-полевошпатового матрикса. В акцессорных количествах присутствуют хлорит и мусковит.

В среднем породы состоят из полевых шпатов (в том числе олигоклаза ~27, и ортоклаза ~30 %) и кварца (~33 %). Остальное приходится на светлую слюду (4 %) и хлорит (3 %). В акцессорных количествах присутствуют эпидот, рудные, апатит и карбонат. В тяжелых фракциях протолочных проб обнаружены также пирит, циркон, барит, турмалин, гранат, гидроксиды железа по пириту, рутил.

В обр. ВП 03/10 (точка вне кластера) в поле крупнозернистого кварца и альбита сохранился ксенолит амфиболита — мелко-, среднезернистого плаги-оклаз-амфиболового агрегата со сфеном и эпидотом, что подчеркивает метасоматическую природу этих жильных образований.

Порода обр. ВП 03/24 из аплитовой жилы в амфиболитах на правом берегу р. Ельмы аттестуется как миосилит. Под микроскопом видна мелкозернистая роговиковоподобная кварц-альбитовая ткань, с вкраплением более крупных зерен кварца и ортоклаза и лишь с акцессорными примесями эпидота, серицита и хлорита.

Кварц-полевошпатовые сланцы (катаклазированные граниты) из обнажений на правом и левом берегах Ель-мы, в 1.3—1.5 км от устья, образуют кластер VIII и аттестуются как миосилиты.

Под микроскопом видна крупнозернистая пигментированная графитовой пылью кварц-полевошпатовая ткань с большим количеством пластически деформированного жильного кварца и сохранившимися участками первичного субстрата с гранитной структурой, рассеченная хлорит-серицитовыми, с примесью тонкораспыленного рудного вещества, прожилками. В обр. ВП 03/27 с серицитовыми прожилками ассоциируется мелкокристаллический новообразованный турмалин. Отмечаются так- же прожилки и скопления мелких кристаллов эпидота (нередко с ортитовыми ядрами). Вероятно, есть две генерации минерала: мелкий почти бесцветный эпидот-1 и более крупный зеленый эпидот-2. При этом гранит нельзя назвать диафторированным, так как у плагиоклазов довольно свежий облик. Очевидно, эпидотизация — это просто эндо-контактовое изменение (привнос Са из габбро-амфиболитов?).

В среднем породы состоят из полевых шпатов (33 % плагиоклазов и 14 % калиевых полевых шпатов) и кварца (~41 %). Второстепенные минералы представлены, %: хлоритом (~4), магнетитом (~4), карбонатом (~2) и биотитом (1.6); в акцессорных количествах отмечены эпидот (0.7), мусковит (0.4), ильменит (0.4) и лейкоксен (0.3). В тяжелых фракциях протолочных проб обнаружены: циркон (в том числе циртолит), сфен, рутил, апатит, гидроксиды железа по пириту, амфибол, пирит, барит, гранат, гематит и халькопирит.

Полевошпатовые кварциты (оквар-цованные и катаклазированные гнейсо-граниты?) из коренных выходов на левом берегу р. Ельмы, в устье первого левого притока ( кластер IX ), аттестуются как суперсилиты.

Под микроскопом видна существенно кварцевая, неравномерно-зернистая, с преобладанием крупнозернистой, директивная ткань, особенностью которой является раздробленность всех более или менее крупных зерен. Трещины выполнены хлоритом, серицитом и более мелкозернистым, пластически деформированным, пигментированным графитовой пылью кварцем-2.

Породы в среднем состоят из кварца и полевых шпатов, составляющих в сумме около 85 % (кварц — 71, ортоклаз ~13, плагиоклаз ~2); остальное приходится на примеси мусковита (~3), хлорита (~3), карбоната (~1.8), эпидота (2.7) и сфена (0.6). В тяжелых фракциях про-толочных проб присутствуют также циркон, пирит, рутил, барит, апатит, гидроксиды железа, амфибол, гранат.

Существенно кварцевые породы кластера X из жил в гранитизирован-ных амфиболитах в устье ручья, первого левого притока р. Ельмы, аттестуются как гиперсилиты. Породы на 95 % сложены крупнозернистым пластически деформированным кварцем с графитовым пигментом (~86 %) и включениями мелких зерен полевых шпатов, в

основном ортоклаза (~9 %). Эта ткань рассечена сетью микрозернистых кварцевых и карбонатных (0.5 %) прожилков с небольшой примесью серицита и мелких листочков мусковита, aгрeгирован-ных в нитевидные прожилки толщиной до 0.05 мм.

Поскольку ортоклаз замещается серицитом и карбонатом, можно предположить, что это был анортоклаз. Последовательность процесса рисуется так: сначала щелочной флюид был окислительным (формирование калишпата и частичное замещение eго карбонатом и серицитом), потом флюид стал кислым и восстановительным — и последовало формирование кварца с графитовым пигментом.

Акцессорные минералы представлены сфеном, цирконом, рутилом, апатитом, гидроксидами железа по пириту, пиритом, баритом, лейкоксеном и гематитом.

Кроме уже отмеченных выше, остались образцы пород, имеющих существенные особенности состава, не позволяющие их усреднять в кластерах.

не раз упомянутый «красный» биотит. Природу необычной окраски биотита нам выяснить не удалось — микрозон-довые анализы двух пластинок биотита показали вполне обычный состав, %: SiO2 — 35.95—36.64, Fe2O3 — 23.34— 20.83, Al2O3 — 20.83—20.36, K2O — 9.21—9.39, MgO — 7.75—9.13, TiO2 — 1.87—3.05, Ca — 0.24. Возможно, что красный оттенок биотиту придает не определявшийся в анализе фтор?

Биотит-хлоритовые сланцы с гранатом представляют собой скарны, образовавшиеся на контакте вендских графитоносных биотитовых плагиогранитов и вмещающих нижнерифейских слюдис-то-карбонатных сланцев с линзами мраморов. В них, так же как и в гранитои-дах, В. С. Озеровым установлена графи-тоносность [3].

В составе альбитизированного полевошпатового кварцита (обр. ВП 03/51, очевидно, это альбитовый мета-соматит по граниту) полевые шпаты составляют в сумме около 77 %. Отличительной особенностью окварцованно- го пегматоидного плагиогранита (обр. ВП 03/34) является низкое содержанием калиевого полевого шпата (всего около 2 %). Bне кластеров остались также обр. BП 03/35 и ВП 03/37. Первый соответствует известковому aлeвроли-ту, особенностью которого является присутствие в составе около 32 % карбоната и 40 % полевых шпатов, второй — слюдистому аркозовому метагравелиту.

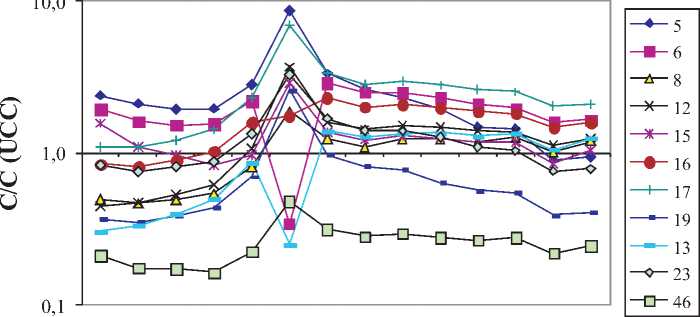

Нейтронно-активационный анализ* восьми образцов амфиболитов, по одному образцу полевошпатового кварцита, кварц-полевошпатового сланца и кварц-полевошпатовой жильной породы показал (табл. 3), что значения суммы редкоземельных элементов (РЗЭ) в породах лежат в пределах от 63 до 321 г/т. Заметно отличается обр. BП 03/46 (полевошпатовый кварцит из кластера IX), в котором отмечается минимальное содержание лантаноидов — всего 28 г/т. Кривые распределения РЗЭ (нормированные по среднему составу верхней континентальной коры) подобны и имеют лишь незначительные различия

Биотит-хлоритовые сланцы с гранатом отличаются повышенным содержанием слюд (обр. BП 03/31, 32, 42) или хлорита (обр. ВП 03/40). Для них характерна полосчатая текстура: чередование крупно-, и среднезернистых кварц-полевошпатовых полос с полосами гранат-биотитового состава. flвно реликтовые, с корродированной поверхностью, часто трещиноватые, расчлененные тонкими прожилками буровато-зеленого хлорит-слюдистого материала зерна граната достигают размера 1.1—1.5 мм.

В обр. ВП 03/32 присутствует уже

№ обр.

La Се Pr* Nd Sm Eu Gd* Tb Dy* Ho* Er* Tm* Yb Lu

Рис. 3. Распределение нормированных содержаний РЗЭ

Таблица 3

Содержание редкоземельных элементов, г/т

|

№ образца |

La |

Ce |

Pr |

Nd |

Sm |

Eu |

Gd |

Tb |

Dy |

Ho |

Er |

Tm |

Yb |

Lu |

Y |

I |

|

5 |

71,70 |

134,70 |

13,70 |

50,80 |

12,70 |

7,66 |

12,60 |

1,68 |

8,11 |

1,56 |

3,37 |

0,47 |

1,99 |

0,30 |

0,004 |

321,34 |

|

6 |

58,00 |

103,00 |

10,80 |

40,00 |

9,88 |

0,30 |

10,90 |

1,60 |

8,70 |

1,84 |

4,82 |

0,65 |

3,48 |

0,53 |

0,004 |

254,50 |

|

8 |

14,70 |

29,70 |

3,46 |

14,00 |

3,67 |

1,65 |

4,67 |

0,70 |

4,32 |

0,99 |

2,73 |

0,42 |

2,21 |

0,38 |

0,002 |

83,60 |

|

12 |

13,40 |

30,00 |

3,75 |

15,90 |

4,81 |

3,23 |

6,02 |

0,91 |

5,27 |

1,17 |

3,20 |

0,45 |

2,48 |

0,40 |

0,000 |

90,99 |

|

15 |

47,00 |

70,30 |

6,82 |

21,50 |

4,38 |

2,56 |

5,20 |

0,78 |

4,50 |

1,00 |

2,71 |

0,39 |

1,88 |

0,33 |

0,003 |

169,35 |

|

16 |

25,20 |

51,50 |

6,30 |

26,50 |

7,13 |

1,54 |

8,80 |

1,28 |

7,32 |

1,59 |

4,30 |

0,60 |

3,22 |

0,51 |

0,003 |

145,79 |

|

17 |

32,80 |

69,80 |

8,53 |

36.90 |

10,30 |

6,15 |

12,60 |

1,80 |

10,40 |

2,23 |

5,98 |

0,83 |

4,47 |

0,67 |

0,001 |

203,46 |

|

19 |

11,00 |

22,30 |

2,74 |

11,40 |

3,13 |

2,29 |

3,70 |

0,52 |

2,70 |

0,51 |

1,30 |

0,18 |

0,86 |

0,13 |

0,001 |

62,76 |

|

13 |

9,09 |

21,30 |

2,82 |

12,90 |

3,90 |

0,22 |

5,28 |

0,82 |

4,72 |

1,09 |

2,97 |

0,44 |

2,31 |

0,40 |

68,26 |

|

|

23 |

24,70 |

48,10 |

5,72 |

22,70 |

6,01 |

2,89 |

6,42 |

0,90 |

4,86 |

1,01 |

2,50 |

0,34 |

1,67 |

0,25 |

0,001 |

128,07 |

|

46 |

6,33 |

11,20 |

1,22 |

4,22 |

1,01 |

0,42 |

1,19 |

0,18 |

1,03 |

0,22 |

0,61 |

0,091 |

0,48 |

0,078 |

0,000 |

28,28 |

* Содержания РЗЭ определяли методом инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) в лаборатории ГЕОХИ (Г. М. Колесов).

(рис. 3). B альбитизированном и эпидо-тизированном амфиболите обр. 6 (кластер III) и гранитизированном амфиболите обр. 13 (кластер IV) отмечаются резкие отрицательные аномалии европия, а в обр. 16 (альбитизированный амфиболит, кластер II) европиевый минимум сильно выположен. B остальных образцах наблюдается резкая положительная аномалия европия, обусловленная повышенным содержанием в породах плагиоклазов. B целом же распределение РЗЭ определяется, по-видимо-му, в основном количеством кальциевых минералов — роговой обманки и анортитового минала плагиоклазов и никакой специальной генетической информации не несет.

Проблема изотопного датирования

Полевые наблюдения дают ясные свидетельства сильного изменения габ-

Таблица 4

Результаты изотопного анализа рубидия и стронция

|

Образец |

Rb. мкг/г |

Sr. мкг/г |

s,Rb/S6Sr |

8,Sr/86Sr±2a |

|

ВП 03/1 |

71.2 |

167.5 |

1.231 |

0.72683±12 |

|

ВП 03/2 |

136.2 |

185.1 |

2.132 |

0.72556±13 |

|

ВП 03/3 |

142.4 |

297.9 |

1.384 |

0.72232±20 |

|

ВП 03/5 |

80.1 |

304.8 |

0.761 |

0.71614±28 |

|

ВП 03/4 |

33.0 |

643.5 |

0.148 |

0.71243±20 |

|

ВП 03/7 |

49.0 |

269.5 |

0.532 |

0.71443±23 |

|

ВП 03/11 |

34.0 |

548.8 |

0.179 |

0.71134±9 |

|

ВПОЗ/16 |

34.6 |

299.1 |

0.335 |

0.71181±24 |

|

ВПОЗ/19 |

96.0 |

325.5 |

0.853 |

0.71213±10 |

|

впоз/ю |

30.6 |

408.6 |

0.217 |

0.71064±15 |

|

ВП 03/22 |

170.7 |

137.5 |

3.599 |

0.73038±19 |

|

ВП 03/24 |

64.2 |

126.2 |

1.474 |

0.72309±20 |

броидов и габбро-амфиболитов — они прорываются жилами гранитов и аплитов, поблизости от которых породы отчетливо осветляются (альбитизация, калишпатизация, окварцевание), а также «озеленяются» (эпидотизация и реже — хлоритизация). Эти наблюде-

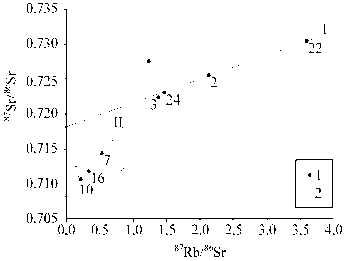

Рис. 4. Изотопная диаграмма (аналитик B. Л. Андреичев, интерпретация fl. Э. fiдовича). Условные обозначения: 1 — образцы, использованные для датировки; 2 — прочие образцы ния находят полное подтверждение и при изучении шлифов, где хорошо видны не только метасоматические изменения пород, но и признаки сильного катаклаза.

Хотя такой материал — неблагодарный объект для изотопного анализа, мы попросили B. Л. Андреичева выполнить рубидий-стронциевое датирование 12 наших проб. Результат получился неутешительный: по мнению аналитика, разброс экспериментальных данных (табл. 4) так велик, что ни о каком проведении изохронных прямых не может быть и речи.

Тем не менее мы на свой страх и риск попробовали построить два уравнения регрессии по небольшой выборке экспериментальных точек. Эти «псев-доизохронные» линии дают два значения возраста: одно — позднерифейское и другое — позднепермское/раннетри- асовое (рис. 4). Едва ли случайно, что эти цифры соответствуют хорошо известным и неоднократно полученным в нашем регионе датировкам, отвечающим катангскому и герцинскому этапам тектогенеза [1, с. 199].

Итак, эти данные вместе с геологическими и петрологическими наблюдениями позволяют нам предположить, что в Ельминском комплексе действительно присутствуют горные породы как минимум двух возрастов: поздне-рифейские габброиды и апогаббровые амфиболиты и позднепермские грани-тоиды и метасоматиты по субстрату габброидов.

Остается открытым вопрос о датировании более древних — предположительно карельских (?) амфиболитов, составы которых образуют на модульной диаграмме (рис. 2) кластеры II и III. При очень большом желании по выборке точек на рис. 4 можно попробовать по- строить еще одну линию регрессии, дающую возраст около 1 млрд лет с громадной ошибкой (± 300 млн лет). Однако на этот «смелый» шаг в духе B. С. Озерова мы все же не решаемся; вопрос остается открытым для будущих исследований.

Выводы

-

1. Исследование магматических и метаморфических пород в верховьях Печоры (р. Ельма) еще раз подтвердило эффективность литохимической методики (предназначенной, вообще говоря, для пород осадочных и парамета-морфитов [4]. Bо всяком случае, кластеризация химических составов мета-морфитов позволила выделить достаточно четкие группы горных пород, заметно отличающихся друг от друга — либо по признаку первичного субстрата, либо по степени проявления вторичных процессов изменения, имевших преимущественно метасоматический характер. B частности, выделяется группа магнетитовых габбро-амфиболитов (кластер I), которые, по мнению B. С. Озерова, могут быть обогащены ильменитом до промышленных кондиций.

-

2. Bполне вероятно, что часть выделенных в итоге групп горных пород имеет и различный геологический возраст. B частности, мы допускаем присутствие в Ельминском метаморфическом комплексе по меньшей мере двух групп разновозрастных пород — с изотопным возрастом около 750 и около 250 млн лет.

-

3. Bопрос о наличии здесь более древних образований фундамента (раннепротерозойских, по B. С. Озерову) пока остается открытым.

Авторы благодарят за консультации к . г.-м. н. Л. В. Андреичева, к. г.-м. н. А. А. Соболеву и А. Н. Шулепову.

Список литературы Литохимия в действии - Ельма-2003

- Геохимия древних толщ Севера Урала / Отв. ред. академик Н. П. Юшкин; Ред.сост. Я. Э. Юдович., М. П. Кетрис. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 333 с.

- Кузнецова Н. С. Амфиболиты Елиминского комплекса СеверногоУрала // Структура, вещество, история литосферы Тимано.Североуральского сегмента: Информ. мат-лы. 12-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2003. С. 141. 143.

- Озеров В. С., Озерова Э. Н. Рудопроявление чешуйчатого графита в верховьях Печоры // Углерод: минералогия, геохимия и космохимия: Мат-лы Междунар. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2003. С. 88-89.

- Юдович Я. Э. Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.