Литологическая характеристика предгребенского несогласия в разрезе ручья Сизимцелебейшор поднятия Чернова

Автор: Даньщикова И.И., Ульныров И.Л., Майдль Т.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (336), 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлено литологическое описание естественных выходов пород верхней подсистемы силура в разрезе ручья Сизим-целебейшор поднятия Чернова. На основании результатов исследований охарактеризован перерыв осадконакопления предгребенского времени. Связанные с несогласием брекчии и прослои красно-зеленых элювиальных глин рассматриваются как возможные проявления силурийского палеокарста. Данный фактор должен учитываться при локальном прогнозе зон с улучшенными коллекторскими свойствами для карбонатных пород. Проведенные исследования позволили существенно пополнить седиментологическую и хроностратиграфическую характеристики данного района работ, что в дальнейшем может способствовать решению проблем региональной корреляции, палеофациальных реконструкций и оптимизации геолого-разведочных работ.

Верхняя подсистема силура, гердъюский надгоризонт, гребенской надгоризонт, литологическое описание, несогласия, брахиоподы, конодонты, поднятие чернова

Короткий адрес: https://sciup.org/149142274

IDR: 149142274 | УДК: 551.733.33+552.54 | DOI: 10.19110/geov.2022.12.1

Текст научной статьи Литологическая характеристика предгребенского несогласия в разрезе ручья Сизимцелебейшор поднятия Чернова

Исследование карбонатных отложений в природных обнажениях является важным при реконструкции условий их образования, выявления в них перерывов и поверхностей несогласий, являющихся границами разноранговых секвенций [9]. В разрезах несогласия могут быть проявлены одной-двумя (или более) эрозионными поверхностями, а в карбонатных разрезах могут сопровождаться развитием карста [7, 8].

Однако обнаружение и выделение такого рода поверхностей на закрытых территориях не всегда возможно из-за фрагментарности опробования толщи керном. Применение геологических принципов, основанных на полевых наблюдениях, может помочь избежать неверной интерпретации скважинных или сейсмических данных. В связи с этим обоснование генезиса предгребенского несогласия на разрезе ручья Сизимцелебейшор поднятия Чернова является актуальным на сегодняшний момент и может служить региональным репером при корреляционных построениях.

Материалы и методы исследования

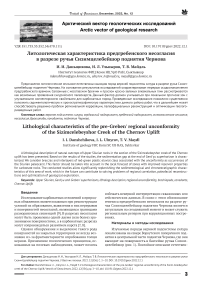

Изучаемые породы верхней подсистемы силура локализованы на севере Воркутского поперечного поднятия в центральной части поднятия Чернова, где они выходят на поверхность в бассейне ручья Сизим-целебейшор (рис. 1). Послойное описание естествен-

60°0'0"в. д. 62°0’0"в. д. 64°0'0"в. д. 66°0'0"в. д.

Рис. 1. Тектоническое районирование исследуемой территории: a — схема тектонического районирования (по [2] с изм.); b — геологическая карта (по [5] с изм.); c — естественные выходы пород на ручье Сизимцелебейшор.

Условные обозначения: 1 — расположение исследуемого разреза; 2 — стратиграфические границы: S2gj — гердъюский надгоризонт, S2gr — гребенской надгоризонт

Fig. 1. Tectonic zoning of the studied territory: a — tectonic zoning scheme (according to [2] with changes); b — geological map (according to [2] with changes); c — natural rock on the Sizimcelebeyshor Creek.

Symbols: 1 — location of the section under study; 2 — stratigraphic boundaries: S2gj — Gerd'yu superhorizon, S2gr — Greben superhorizon ных выходов было проведено И. И. Даньщиковой, И. Л. Ульныровым, И. С. Котиком, М. С. Нечаевым в 2021 году. Собранная коллекция содержит порядка 600 образцов осадочных пород, в том числе с ископаемой фауной. Литологические исследования производились И. И. Даньщиковой, И. Л. Ульныровым, Т. В. Майдль. Определения конодонтов (50 экз.) выполнены Л. В. Соколовой, брахиопод (11 экз.) — Т. М. Безносовой. Рентгенодифракционный анализ валового образца глинистой фракции выполнялся Ю. С. Симаковой на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-6000. Все исследования проводились в ЦКП «Геонаука». Кроме того, учитывались ранее опубликованные данные по литологии и фауне С. А. Князева [6], Г. А. Чернова [12], А. И. Антошкиной [1], Т. М. Безносовой [4].

За стратиграфическую основу верхней подсистемы силура России принимается утвержденная унифицированная схема расчленения по Международной стратиграфической шкале [11].

История изучения района работ

Изучение карбонатных пород верхней подсистемы силура в разрезе ручья Сизимцелебейшор гряды Чернова началось в 1961 году Г. А. Черновым [12]. 4

Исследования данного разреза были продолжены С. А. Князевым [6] и А. И. Антошкиной [1]. В результате были охарактеризованы лудловские и пржидоль-ские отложения. Необходимо отметить, что стратификация толщ верхней подсистемы силура неоднократно пересматривалась. Г. А. Чернов [12] выделял в разрезе ручья Сизимцелебейшор в объеме надлудловского яруса следующие толщи: 140-метровую «темно-серых тонкослоистых глинистых и битуминозных известняков, переслаивающихся с тонкими слоями синеватосерых глинистых сланцев и желтой охристой глины» с брахиоподами Camarotoechia sp., Lissatrypa sp., Spirifer pseudogibbosus Nikif., Spirifer sp., Protathyris sp., Whith-fieldela didyma var lata, «255-метровую однообразную толщу темно-серых тонкослоистых известняков, которые в нижней части разреза содержат богатую фауну брахиопод» Lissatrypa latisinuata Khod, Lissatrypa sp., Protathyris sp., Whithfieldela didyma var lata и 45-метровую толщу «известняков серых тонкослоистых, глинистых сланцев и глинистых известняков с прослоями строматолитов». В разрезах Падимейтывис и Сизимцелебейшор С. А. Князев [6] относил к нижнему лудлову 183-метровую толщу «серых и темно-серых плитчатых и тонкоплитчатых известняков и доломи-тизированных известняков» с широким развитием брахиопод Protathyris didyma (Dalm.), реже Shellwienella sp. и Spirifer sp. Залегающую выше 360-метровую толщу пород, представленную «серыми, голубовато-серыми тонкоплитчатыми, реже массивными скрыто- и тонкокристаллическими известняками хемогенного и органогенно-обломочного происхождения» с брахи-оподами Spirifer (Howellela) laeviplicatus Kozl., S. (Delthyris) cf. elevates Dalm., S. pseudogibbosus Nikif. (in litt.), Lissatrypa scheii Holt., Camarotoechia hebe Barr он сопоставил с гребенскими отложениями о. Вайгач. А. А. Антошкина [1] совместно с Т. М. Безносовой [4] выделила лудловский отдел по появлению брахиопод Didymothyris didyma (Dalm.), установленных «в кровле прослоя аргиллитов, перекрывающихся глинистыми комковатыми известняками с брахиоподами Atrypoidea scheii (Holt.), Collarothyris canaliculata (Wen.) и Howellella pseudogibbosa Nikif. белушьинского горизонта» пржи-дольского отдела. Мощность пржидольской толщи около 300 м.

Послойное описание

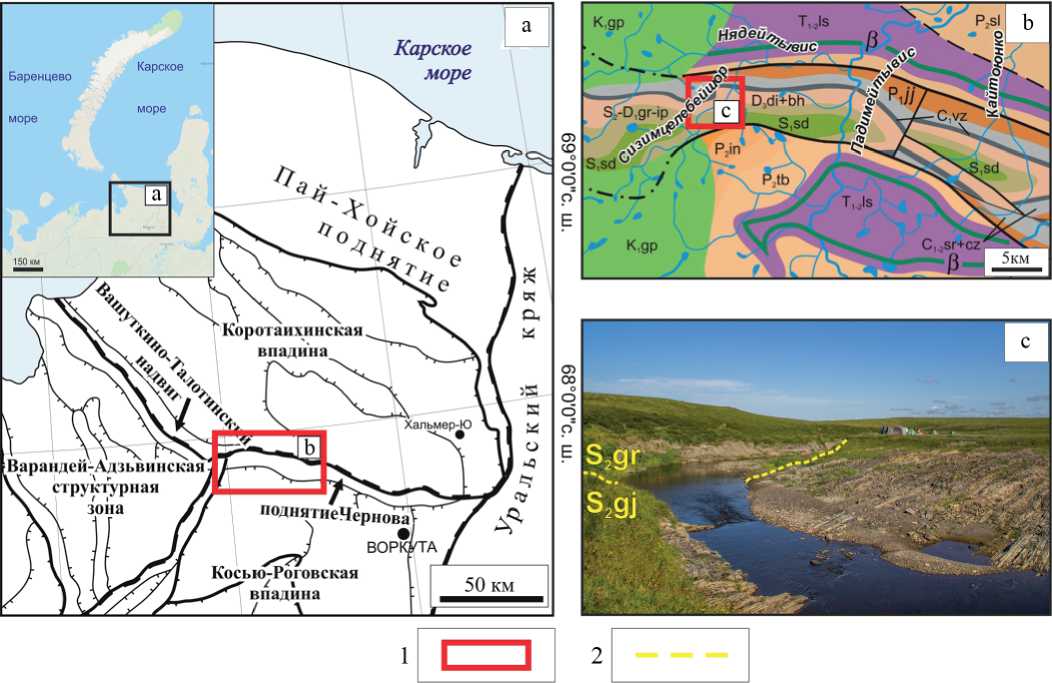

В данной работе описание изучаемого интервала, к которому относится предгребенское несогласие, начинается снизу вверх в 69 метрах от основания толщи в центральной части крутого поворота ручья Сизим- целебейшор и приходится на слои с 94 по 119 (рис. 2). Некоторые слои охарактеризованы совместно. Скальные выходы обнажены на левом и правом берегах. Комплекс конодонтов определен в слоях, находящихся ниже и выше изучаемого интервала. В нижележащих слоях (слои по 2–34) конодонты представлены видами Ozarko-dina sp., Panderodus spp., в вышележащих (слои по 191– 196) — видами Ozarkodina confluens (Branson et Mehl), Oulodus spp., Panderodus spp., Ctenognathodus spp., Adctenognathodus sp., Zieglerodina remscheidensis (Ziegler), Wurmiella excavata (Branson et Mehl).

Слои 94–98 . Известняки серые, тонкозернистые, сгустковые, с мелкими остракодами, с прослоями до 0.1–0.2 м доломита мелкокристаллического, замутненного пылеватой примесью глинистого состава с небольшим количеством детрита. Выше их сменяют сильно рассланцованные карбонатно-алевро-глинистые породы. Венчают слои известняки сгустково-пелоид-ные с пустотами, заполненными вторичным призматическим крупно-, яснокристаллическим кальцитом. Общая мощность 2.0 м.

Слой 99. Известняки серые, среднеплитчатые, глинистые, доломитистые, тонко-, мелкокристаллические, с несортированными раковинами остракод, гастропод и брахиопод размером от 1 мм до 5 см. Отмечаются кальцитовые прожилки, местами с пустотами расши-

Рис. 2. Карта-схема выходов силурийских пород на ручье Сизимцелебейшор (a) и их литологическая колонка (b)

Fig. 2. The map of Silurian rocks on the Sizimcelebeyshor creek (a) and their lithological column (b)

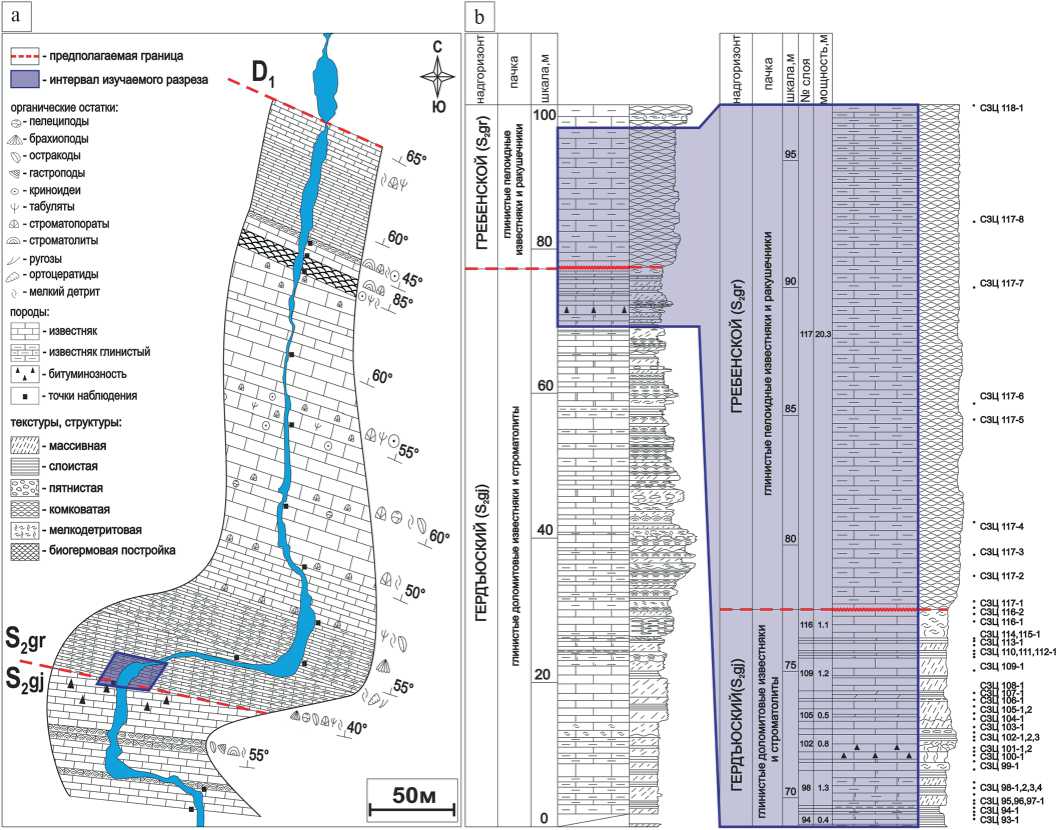

Рис. 3. Основные литологические типы пород в силурийских отложениях: а — известняк полибиокластовый, пористокавернозный, стрелками показаны пустоты выщелачивания, обр. СЗЦ 101-2; b — известняк пятнисто-полосчатый, обр. СЗЦ 102-3; c — темные прослои в пелоидном известняке, насыщенные органикой (биопленки) вдоль пелоидов, обр. СЗЦ 102-3; d (порода), d1 (шлиф) — известняковый конгломерат с пелоидными гальками бежево-серого цвета, удлиненно-вытянутой овальной формы; стрелками показаны состав породы и конгломерата, обр. СЗЦ 103-1; e — корочка тонкокристаллического ромбического кальцита по биокластам (указан стрелкой), обр. СЗЦ 103-1; f — известняк серый пелоидно-ооидный (f2) с прослоем известняка доломитового светло-серого пелоидного (f1); стрелками показаны типы пород, обр. СЗЦ 104-1; g — известняк доломитовый, пелоидно-остракодовый, обр. СЗЦ 109-1; h — известняк биокласто-вый с фенестрами, обр. СЗЦ 112-1; i — известняк пелоидный с волнисто-узорчатой слоистостью, деформированной неравномерным уплотнением и перекристаллизацией, обр. СЗЦ 114-1; j — известняк глинистый, биокластовый, брек-чированный, с неровными фестончатыми (или постепенно-ажурными) очертаниями кальцитового цемента в палеопустоте, которая указана стрелкой, обр. СЗЦ 116-1; k — ракушечник зеленовато-серый, слой 117; l — известняк биотур-бированный, биокластовый, микритово-тонкозернистый, обр. СЗЦ 117-3

Fig. 3. The main lithological types of rocks in Silurian deposits: a — porous-cavernous polybioclastic limestone, the arrows show voids of leaching, sample СЗЦ 101-2; b — spotted-striped limestone, sample СЗЦ 102-3; c — dark interlayers in peloid limestone saturated with organic matter (biofilms) along the peloids, sample СЗЦ 102-3; d (rock), d1 (slot) — peloid limestone with beige-gray conglomerates of elongated oval shape, the arrows show the composition of the rock and conglomerate, sample СЗЦ 103-1; e — crust of fine–crystalline rhombic calcite by bioclasts, indicated by an arrow, sample СЗЦ 103-1; f — gray peloid-ooid limestone (f2) with a layer of dolomite limestone light gray peloid (f1), arrows show rock types, sample СЗЦ 1041; g — peloid-ostracod dolomite limestone, sample СЗЦ 109-1; h — bioclastic limestone with fenestras, sample СЗЦ 112-1; i — peloid limestone with wavy-patterned layering deformed by uneven compaction and recrystallization, sample СЗЦ 114-1; j — bioclastic, breccated clay limestone with uneven scalloped (or gradually openwork) outlines of calcite cement in paleopustes, which is indicated by an arrow, sample СЗЦ 116-1; k — greenish-gray shell rock, layer 117; l — bioclastic, micrite-fine-grained bioturbated limestone, sample СЗЦ 117-3

рения. Поверхность кровли слоя бугристо-волнистая. Мощность 0.3 м.

Слой 100. Доломиты светло-серые, массивные, известковые, мелкокристаллические, с остатками раковин гастропод до 3 см. В кровле и подошве прослойки аргиллита до 3 мм с зеркалами скольжения. Мощность 0.1 м.

Слой 101. Известняки серые, светло-серые, плитчатые, полибиокластовые, с участками или пятнами, пелоидно-сгустковые. Органогенный материал представлен несортированными обломками раковин остра-код, брахиопод и гастропод. В основной массе и по биокластам отмечаются мелкие поры выщелачивания (рис. 3, а) и тонкие кальцитовые трещины. В кровле порода пятнами окрашена в красно-бурые тона. Возможно, окраска связана с окислением битума либо оксидов железа. Мощность 0.3 м.

Слой 102. Известняки светло- и темно-серые, неотчетливо пятнисто-полосчатые и массивные, тонкозернистые, глинистые, доломитовые и пелоидные (рис. 3, b). При микроскопическом изучении наблюдаются темные прослои, насыщенные органикой (биопленки), перекрывающие прослои с пелоидами (рис. 3, с). Остатки фауны присутствуют в небольшом количестве и представлены скоплениями детрита остра-код и брахиопод. Отмечаются мелкие каверны, образованные при растворении раковин (средний размер 2 см). В глинистых слоях отмечаются зеркала скольжения, в карбонатных — стилолитовые швы столбчатозубчатой формы. Мощность 0.8 м.

Слой 103. Известняковые конгломераты серые, крупнопелоидные, с пелоидными гальками бежевосерого цвета удлиненно-вытянутой овальной формы, длина которых от 1 до 7–8 см, толщина от 3 до 5 мм (рис. 3, d). Основная масса породы слоя представлена крупными, разнообразными комочками (пелоидами, ооидами, онкоидами, обломками раковин и пород) и сгустками с прослойками между ними органического вещества (битума?) темного цвета. Более поздний цемент выполняет межформенные пустоты и пустоты выщелачивания и представлен белым крупнокристаллическим кальцитом (рис. 3, d1). Нередко карбонатные зерна, комочки пелоидов, биокластов и стенки крупных пустот оторочены корочкой тонкокристаллического ромбического цемента, характерного для вадозной или пресноводной фреатической зон (рис. 3, e) [14; 15]. Гальки представлены известняками мелко пе-лоидными с пелитоморфным цементом (рис. 3, d1). Нижняя граница пласта имеет форму вреза. Мощность 0.2 м.

Слои 104–105. Известняки серые, пелоидно-ооид-ные, с линзами и прослоями известняка доломитово- го, светло-серого, пелоидного. Контакты между прослоями подчеркнуты стилолитовым швом и цементами разной генерации (рис. 3, f). В пелоидных (размеры не превышают 0.1 мм) известняках межзерновый (межпелоидный) цемент представлен наиболее ранней генерацией менискового типа (рис. 3, f2) [по 10, 15]. В ооидных (размеры 0.2–0.3 мм) известняках отмечается более поздняя генерация, представленная яснокристаллическим кальцитом базального типа (рис. 3, f1). Общая мощность 0.8 м.

Слой 106. Участок плохо обнажен и частично представлен в высыпках. Известняки серые, массивные, плитчатые, тонкозернистые, с прослоями зеленого мергеля. Мелкие биокласты распределены равномерно по поверхности напластования. Слой перекрыт глиной охристого цвета. Мощность 0.3 м.

Слой 107. Доломиты вторичные, коричневато-серые, плитчатые по известнякам литокластовым, с обильными крупными обломками раковин пелеципод, остракод, трилобитов. Детрит отсортирован, сильно перекристаллизован, корродирован и покрыт черными пленками со следами микробиальной коррозии. Мощность 0.1 м.

Слой 108. Известняки серые, тонкозернистые, с мелкими обломками раковин. В слое отмечаются тонкие (до 2 мм) горизонтально-волнистые глинистые прослои. Присутствует небольшая примесь плохо окатанных зерен кварца (до 5 %). Мощность 0.3 м.

Слой 109. Слой плохо обнажен, низкие выходы. Известняки темно-серые, мелкоплитчатые, доломитовые, пелоидно-остракодовые (рис. 3, g). Детрит сцементирован кальцитом разных генераций: призматическим яснозернистым и монокристаллическим вторичным. Наблюдаются следы активной микробиальной переработки раковинных наносов (колонии микробов, черные корочки на створках). Видимая общая мощность 1.2 м.

Слои 110–113. Известняки серые, плитчатые, глинистые, микрозернистые с биокластами. Из фаунистических остатков выделяются обломки и фрагменты пе-леципод, остракод. Детрит плохо сортирован, не ориентирован, корродирован. В основной микрозерни-стой сгустковой массе отмечается обилие фенестр (рис. 3, h) — полостей скопления газа. Внутренние стенки фенестровых полостей инкрустированы корочкой мелкокристаллического кальцита — цемента, относимого к пресноводной фреатической или вадозной зоне [по 15]. Более поздний цемент представлен крупнозернистым кальцитом. Кровля слоя пологобугристая. Общая мощность 0.58 м.

Слои 114–115. Слои плохо обнажены и представлены в высыпках. Известняки темно-серые, микрозер- 7

нистые, пелоидные, с волнисто-узорчатой, деформированной неравномерным уплотнением и перекристаллизацией слоистостью (рис. 3, i). В более глинистых прослоях структура породы тонко- и микрозер-нистая. На этом фоне выделяются линзы и прослои мощностью до 0.2 см, в которых наблюдаются пелои-ды, обломки вмещающей породы, обломки кварца и кальцита, проблематичные сфероиды. Общая мощность 0.25 м.

Слой 116а. Слой задернован, была произведена расчистка. Известняки темно-серые, сильно измененные, перекристаллизованные, с неопределимым раковинным детритом несортированных по размеру обломков от 0.5 до 1 см в микро- и тонкозернистом цементе со сгустками и пелоидными комочками (рис. 3, j). В палеопустотах причудливой формы, связанных сетью прямолинейных трещин, наблюдается кальцитовый цемент разных генераций. Края этих полостей неровные и имеют фестончатые (или постепенные ажурные) очертания. Пустотное пространство несколько раз заполнялось внутренним осадком и позднее было залечено полисинтетическими двойниками кальцита. Мощность слоя 1.0 м.

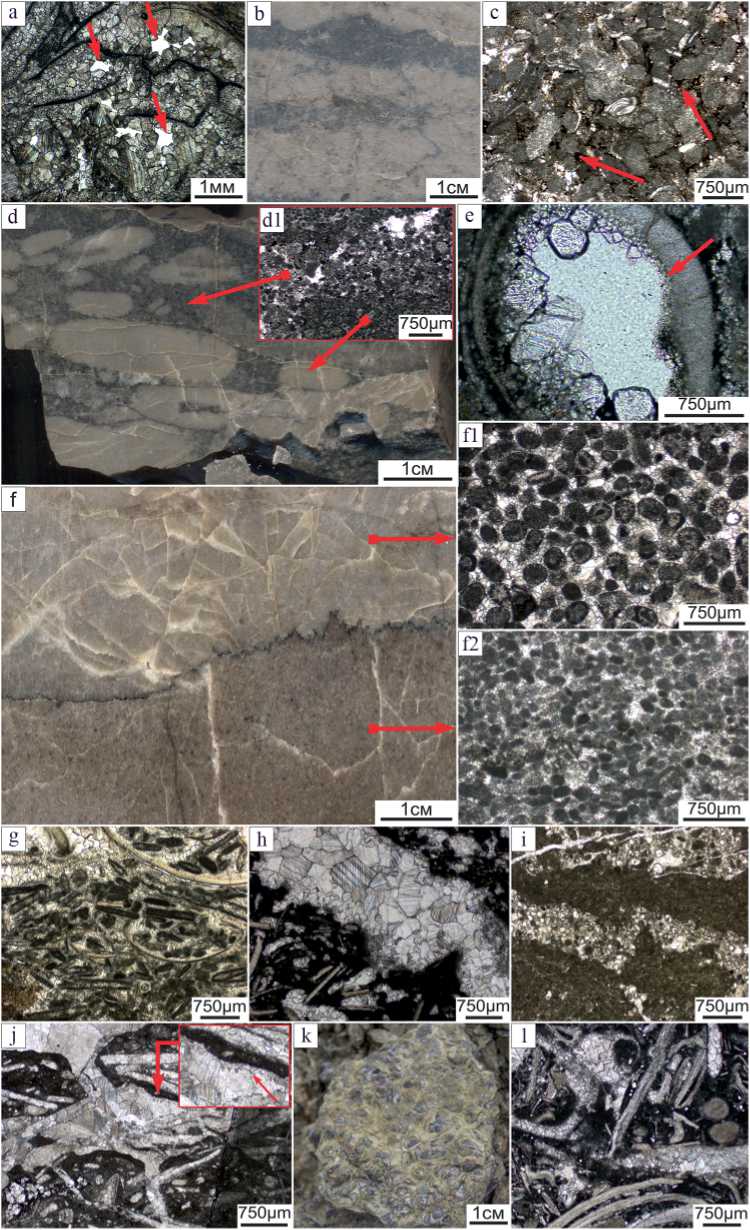

Слой 116б. Слой 116а перекрыт маломощным слоем пестроцветной (буро-красной, светло-зеленой) плохо уплотненной глины с многочисленными обломками буро-зеленого алевритистого мергеля (рис. 4). Мощность слоя 4 см. По результатам рентгенодифракционного анализа глинистая компонента представлена в основном иллитом, каолинитом, в меньшей степени смешаннослойными образованиями (иллит/смек-тит). По значению гидролизатного модуля (ГМ < 0.63– 0.76) глинистые мергели относятся к гидролизатам, которые, в свою очередь, попадают в класс гипогидро- лизатов [по 13]. Контакт с нижележащими известняками: выровненная поверхность с неглубокими эрозионными карманами. Подтверждением влияния процессов гипергенеза (гидролиза) является также присутствие в составе глинистой фракции таких минеральных индикаторов, как натриевый ярозит, иллит, коалинит. Мощность 0.04 м.

Слой 117. Слой местами сильно задернован, скальные выходы у уреза воды. Известняки зеленовато-серые, глинисто-алевритистые, мелкокомковатые био-кластовые до ракушечников, биотурбированные, доломитовые, микритово-тонкозернистые с обилием разнообразных фаунистических остатков и их детрита (рис. 3, k, l). Встречены крупные раковины брахио-под Atrypoidea scheii и Howellella pseudogibbosa , остра-код, гастропод, иглокожих. При макроскопическом изучении отмечаются прослои либо пятна глинистого доломита и оконтуривающие их стилолитовые швы, выполненные глинисто-битуминозным веществом. Порода содержит небольшое количество угловатых зерен кварцевого алеврита (10 %). Весь слой пронизан кальцитовыми тектоническими трещинами с небольшими расширениями в виде пустот выщелачивания толщиной от первых мм до 1 см. Мощность слоя 20.3 м.

Слой 118. Слой плохо обнажен и образует выходы у подножия берегового склона. Известняки серые, пятнисто-комковатые, мелкодетритовые, микритовые, с волнистой отдельностью в подошве. Детрит представлен обломками раковин иглокожих, остра-код, брахиопод. Развиты субвертикальные микротрещины, залеченные эпигенетическим яснокристаллическим кальцитом и сутурно-стилолитовые швы с глинисто-битуминозными примазками. Мощность слоя 0.6 м.

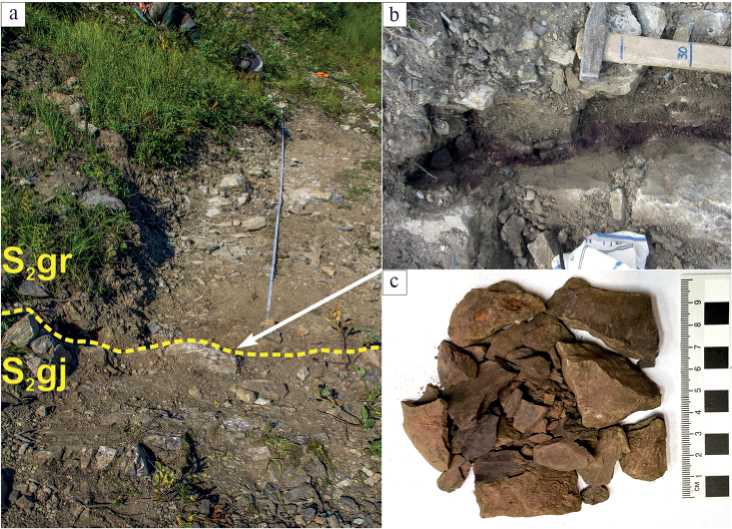

Рис. 4. Предгребенское несогласие в разрезе ручья Сизимцелебейшор: a — предполагаемая литологическая граница между гердъюским и гребенским надгоризонтами; b — прослой пестроцветной (буро-красной, светло-зеленой) глины; c — обломки буро-зеленого алевритистого мергеля с прослоями пестроцветной глины, обр. СЗЦ 116-2

Fig. 4. Pre-Greben regional unconformity of the Sizimcelebeyshor Creek: a — suggested lithological border between Gerdyu and Greben superhorizons; b — interlayer of variegated (brown-red, light green) clay; c — fragments of brown-green silty marl with an interlayer of variegated clay, sample СЗЦ 116-2

Слой 119. Низкие выходы пород у уреза воды. Ракушечники серые, комковатые, мелкоплитчатые, биокластовые, с пелоидами. Биокластовый материал представлен створками и раковинами брахиопод, остра-код, гастропод, плотно захороненных и образующих каркас осадка. Основная масса породы сложена мелкими пелоидами. При этом часть пространства между раковин оставалась не заполненной осадком, образуя полости, которые позднее были выполнены «друзовым» призматическим цементом обрастания раковин и позднее яснокристаллическим крупнозернистым кальцитом. Мощность слоя 0.9 м.

Обсуждение результатов

Поверхностями несогласия называют эрозионные поверхности с признаками субаэрального или субак-вального происхождения, сопряжённые со значительным перерывом в осадконакоплении [16]. В разрезе ручья Сизимцелебейшор отмечается несколько таких несогласий. В данной работе приведена литологическая характеристика одного из них — предгребенско-го несогласия.

В разрезе несогласие выражается четкой поверхностью, отделяющей крайне мелководные биохемо-генные известняки и доломиты (ниже его) от глинистых комковатых брахиоподовых ракушечников и био-кластовых известняков с нормально-морской фауной открытого шельфа (выше несогласия). Эти резко отличающиеся по составу и строению толщи разделены прослоем пестроокрашенной глины с обломками песчанистого мергеля (рис. 4, слой 116б), представляющими собственно супралиторальные элювиальные образования. Однотипный характер проявления данного несогласия установлен и описан также в разрезе р. Кожим западного склона Урала [3], что позволяет считать его региональным.

О выходе толщи известняков, подстилающих несогласие, на поверхность свидетельствуют также наблюдаемые в них зоны брекчий с корочками пресноводных вадозных цементов на обломках и стенках разделяющих обломки трещин (рис. 3, j). Подобные цементы из мелких карбонатных ромбоэдрических зерен, нарастающих на стенки пустот, уже в твердой породе встречаются и на пять метров ниже (слой 103) поверхности несогласия (рис. 2; 3, d, e). Как известно, нахождение карбонатных пород в вадозной зоне, и особенно в пресноводной фреатической гидрологической зоне, сопряжено, возможно, с развитием карста [10, 15, 16], с которым связаны и неуплотненные глины.

По палеонтологическим данным (брахиоподы и конодонты), граница между гердъюским и гребенским надгоризонтами в разрезе Сизимцелебейшор (рис. 2) предположительно расположена между видами конодонтов Adctenognathodus sp. A (обр. СЗЦ 29-1, слой 29) и брахиоподами Atrypoidea scheii (обр. СЗЦ 117-5, слой 117 ) и Howellella pseudogibbosa (обр. СЗЦ 117-5, слой 177 ) . Представители фауны, свидетельствующей о луд-фордском возрасте отложений, находятся значительно ниже описанного интервала.

Следовательно, стратиграфическая граница может быть проведена в подошве слоя 117 по первому появлению зонального вида гребенских (пржидоль-ских) брахиопод [3]. Примечательно, что данная гра- ница имеет отчетливо выраженный характер поверхности несогласия, ограничивающего значимый субаэральный перерыв в седиментационной последовательности.

Заключение

На основании литологических исследований охарактеризовано предгребенское несогласие. Выявленное несогласие имеет субаэральный характер, региональное проявление и может быть с успехом использовано для хроностратиграфических корреляций. Сопряженные с развитием несогласия возможные процессы карстификации карбонатных толщ повышают вероятность развития в них емких коллекторов с участием кавернового пространства.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме НИР 122040600010-8.

Список литературы Литологическая характеристика предгребенского несогласия в разрезе ручья Сизимцелебейшор поднятия Чернова

- Антошкина А. И. Стратиграфия и условия залегания силурийских отложений поднятия Чернова // Ежегодник-1974. Сыктывкар: Инст. геологии Коми филиала АН СССР, 1975. С. 40–46.

- Белонин М. Д., Буданов Г. Ф., Данилевский С. А., Прищепа О. М., Теплов Е. Л. Тимано-Печорская провинция: геологическое строение, нефтегазоносность и перспективы освоения. СПб.: Недра, 2004. 396 с.

- Безносова Т. М., Матвеев В. А., Пучков В. Н., Силаев В. И. Перерыв в осадконакоплении на границе лудлова и пржидола в разрезе силура на Приполярном Урале // Литосфера. 2020. № 6(20). С. 791–807. DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-6-791-807

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 218 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия Уральская. Лист Q–41 — Воркута / М.А. Шишкин, Я. Э. Файбусович, А. П. Астапов, А. С. Воронин, Е. В. Молчанова. СПб.: ВСЕГЕИ, ЗапСибГеоНАЦ, 2007.

- Князев С. А. Силурийские отложения центральной части поднятия Чернова // Материалы по геологии и полезным ископаемым северо-востока европейской части СССР. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1965. Вып. 6. С. 112–120.

- Майдль Т. В., Жемчугова В. А., Наумчев Ю. В. Геохимические предпосылки выделения предфранского несогласия в девонском разрезе Тимано-Печорского осадочно-породного бассейна // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 9. С. 30–38. DOI: 10.19110/2221-1381-2018-9-30-38

- Майдль Т. В. Литологическая характеристика среднедевонского и предфранского несогласий в осадочной толще Печорского бассейна // Геология горючих ископаемых Европейского Севера России (Труды Ин-та геологии Коми научного центра УрО РАН). Сыктывкар, 1998. Вып. 97. С. 37–43.

- Малышева Е. О., Жемчугова В. А., Майдль Т. В., Малышев Н. А., Рябинкина Н. Н. Региональные несогласия и хроностратиграфия палеозойских отложений Печорского бассейна // Геология горючих ископаемых Европейского Севера России (Труды Ин-та геологии Коми научного центра УрО РАН). Сыктывкар, 1998. Вып. 97. С.16–36.

- Махнач А. А. Стадиальный анализ литогенеза: Уч. пособие. Минск: БГУ, 2000. 255 с.

- Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. Вып. 38. 131 с.

- Чернов Г. А. Палеозой Большеземельской тундры и его перспективы нефтеносности. М.: Наука, 1972. 313 с.

- Юдович Я. Э., Беляев А. А., Кетрис М. П. Геохимия и рудогенез черных сланцев Пай-Хоя. СПб.: Наука, 1998. 366 с.

- Mitchum R. M., Campion K. М., Rahma-nian V. D. Silicielastic sequence stratigraphy in well logs, cores, and outcrops: conceps of high-resolution correlation of time and facies // Amer. Ass. Petrol. Geol. Methods in Exploration Series. 1990. №7. 55 p.

- Moore C. H. Carbonate Diagenesis and Porosity, Developments in Sedimentology. Elsevier Publishing Co, 1989. 338 p.

- Van Wagoner J. C., Posamentier H. W., Mitchum R. M., Vail P. R., Sarg J. F., Loutit T.S., Hardenbol J. An overview of the Fundamentals of sequence Stratigraphy and key definitions. Sea level changes: an integrated approach. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists special Publication. McLean, 1988. V. 42. pp: 39–45.