Литология силурийских отложений Усино-Кушшорской площади гряды Чернышева

Автор: Даньщикова И.И., Напалкова М.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (237), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются литологические особенности силурийских отложений Хоседаюского вала. Объектами изучения являются породы, вскрытые бурением в скв. 1- и 2-Усино-Кушшор. Особое внимание уделено вторичным преобразованиям пород и их влиянию на коллекторские свойства. Показано, что постседиментационные преобразования не привели к существенному увеличению эффективной пористости. Полезная емкость рассматриваемых отложений обеспечивается трещиноватостью и в меньшей степени выщелачиванием пород.

Силур, условия осадконакопления, постседиментационные преобразования, коллектор, гряда чернышева

Короткий адрес: https://sciup.org/149129139

IDR: 149129139

Текст научной статьи Литология силурийских отложений Усино-Кушшорской площади гряды Чернышева

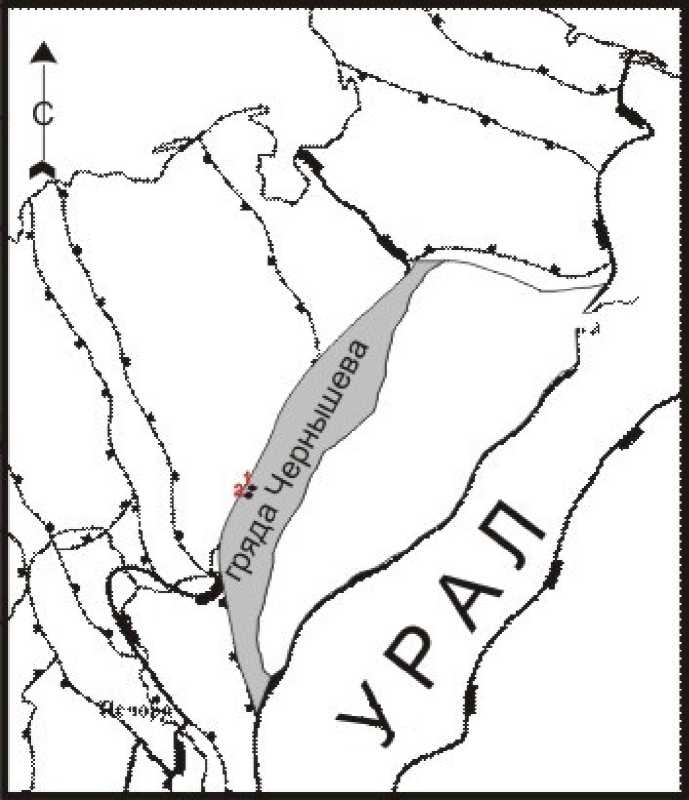

В настоящее время в связи с истощением фонда структур большое значение приобретает поиск литолого-тектонических ловушек в зонах сложного надвигового строения. Примером такой зоны является гряда Чернышева в северной части Предуральского краевого прогиба, которая является одним из основных структурных (тектонических) элементов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (рис. 1). При этом значимую роль приобретает изучение вторичных процессов, связанных с тектоническими деформациями пород, их влияние на формирование пустотного пространства и на коллекторские свойства пород.

Результаты исследований

Силурийские отложения в центральной части гряды Чернышева, 20

вскрытые бурением в скв. 1- и 2-Усино-Кушшор, представлены толщей глинисто-карбонатного состава, сложенной неравномерным чередованием в разной степени глинистых и доломитизированных известняков, доломитов и аргиллитов. В результате исследования кернового материала при помощи литолого-седиментологических методов определены первичная структура и состав, а также вторичные изменения данных отложений.

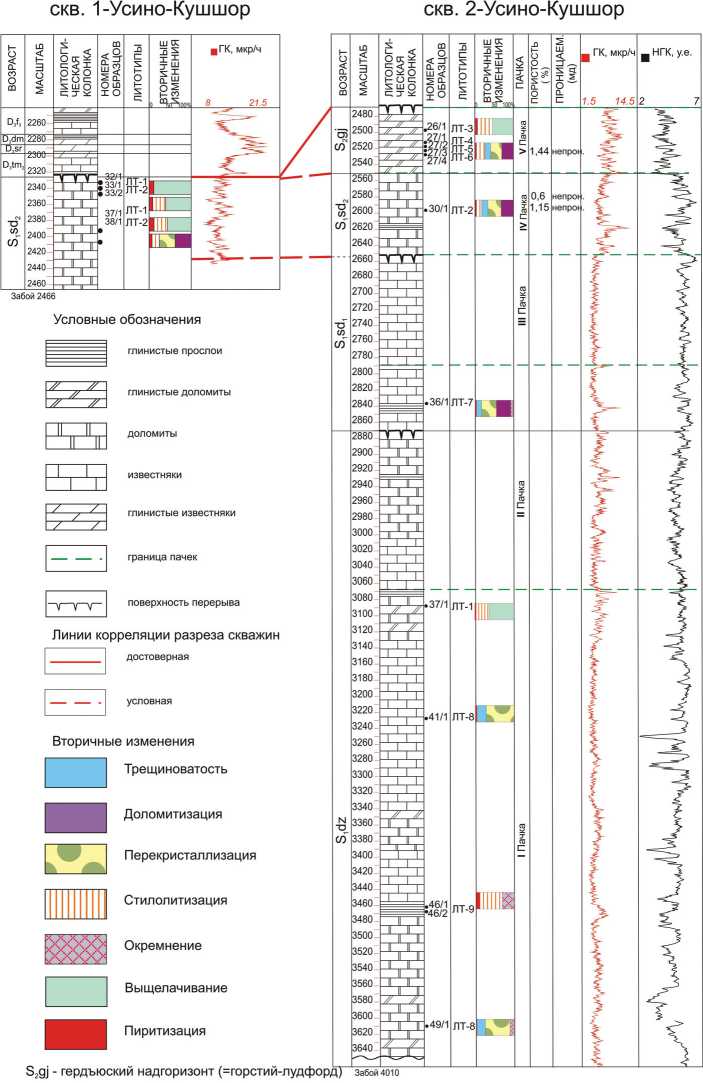

По результатам литологических исследований и по данным нейтронного (НГК) и гамма-каротажа (ГК) разрез скважины 2-Усино-Кушшор [4], вскрывшей наиболее полный разрез, можно разделить на пять литологических пачек: нижнюю карбонатную (I пачка), глинито-карбо-натную (II пачка), карбонатную (III пачка), глинисто-карбонатную (IV пачка) и верхнюю карбонатно-глинистую (Vпачка) (рис. 2).

I пачка сложена седиментационными и вторичными доломитами, часто с маломощными прослоями глинистых доломитов и аргиллитов. Нижняя часть пачки представлена глинистыми доломитами. Средняя часть пачки практически не содержит глинистых прослоев, слагают ее известняки и доломиты с немногочисленным детритовым материалом, в основном остракодами и бра-хиоподами, верхняя часть представлена перекристаллизованными глинистыми доломитами. Кристаллы доломитов (размером 0.05—0.07 мм) плотно прилегают друг к другу, образуя сплошную мозаику, в которой лишь изредка наблюдаются мелкие поры, иногда пропитанные битумом. Встречаются единичные органические остатки, определе-

Рис. 1. Схема расположения района исследований: 1 — скв. 1-Усино-Кушшор, 2 — скв. 2-Усино-Кушшор

ние которых затруднено из-за перекристаллизации. Они заполнены более крупными кристаллами доломита (размеры от 0.1 до 0.2 мм), чем основная масса. Мощность пачки 580 м.

II пачка сложена преимущественно глинисто-доломитовыми породами. Доломиты тонкозернистые (0.03—0.06 мм), известковистые.

В большинстве случаев ядра кристаллов загрязнены глинистой примесью, реже кристаллы прозрачные, плотно прилегающие друг к другу. Местами наблюдаются вторичные мелкие поры размерами 0.01— 0.03 мм. Встречаются ориентированные реликты органических остатков (содержание в породе не превышает ~ 3—5 %), определение которых затруднено из-за перекристаллизации и доломитизации, в некоторых случаях они пропитаны темно-коричневым битумом. Присутствуют редкие скопления и отдельные зерна пирита (общее количество ~ 1—2 %), в основном приуроченные к стилолитам. Мощность 280 м.

III пачка выделяется по геофизическим данным. На рис. 2 видно, что пачка представлена практически чистыми известняками, что подтверждено фондовыми материалами [15]. Мощность 140 м.

Подошва IV пачки фиксируется по резкой смене известняков доломитами в различной степени известковистыми с глинистыми прослоями. Доломиты содержат редкие органические остатки, которые представлены несортированными по размеру створками остракод (размеры 0.2— 1.2 мм), пелеципод (0.1—0.5 мм), ветвистых табулят. Редко встречаются цельнораковинные остракоды (0.6— 1.2 мм); в большинстве случаев наблюдаются лишь теневые структуры. Раковины выполнены вторичным кальцитом и мелкозернистым доломитом. Большинство органических остатков сильно перекристаллизовано, что затрудняет их определение. Наблюдаются межзерновые поры размерами 0.01 мм изометричной (седиментационные поры) и неправиль ной (поры выщелачивания) форм. И те и другие заполнены битуминозным веществом. Мощность пачки 100 м.

V пачка сложена в основном вто-рично-микрокомковатыми полиби-окластовыми доломитами и доломитами в разной степени глинистыми. Биокластический материал представлен строматопорами, раковинами и разрозненными створками остра-код (размеры 0.05—1 мм), гастропод (0.2—0.7 мм), криноидным детритом (0.5—1 мм), фрагментами мшанок и ругоз (0.6—1.1 мм). Органические остатки сильно перекристаллизованы. Наблюдаются седиментационные поры (содержание в породе 1—2 %), заполненные битуминозным веществом. Мощность 70 м.

Изучение кернового материала показало, что в лландоверийское время [7] происходила периодическая смена условий осадконакопления. В разрезе наблюдается смена лагунных фаций относительно глубоководными литоральными отложениями. К венлокскому веку бассейн седиментации становится более открытым и в нём накапливаются биоморфные известняки. В лудловское время в составе осадков начинает преобладать глинистый и биогенный материал, появляются органогенные постройки (биогермы), что свидетельствует об относительно глубоководных шельфовых обстановках и насыщенности его живыми организмами. Таким образом, рассмотренная часть разреза формировалась в условиях открытого мелководного шельфа с карбонатной седиментацией.

Влияние постседиментационных процессов на коллекторские свойства пород

Пустотное пространство по морфогенетическим признакам принято разделять на первичное и вторичное. Первичное пустотное пространство образуется в результате перерождения осадка в породу (стадия диагенеза) и наблюдается внутри раковин и чехлов организмов, между органогенными формами, комками и сгустками водорослей [6]. Происхождение вторичного пустотного пространства связывается с постседиментационными преобразованиями пород, которые происходили на различных стадиях диагенеза, катагенеза и гипергенеза [6, 8]. Выявление вторичных изменений и установление их последовательности в процессе преобразования карбонатных пород 21

S^^- седъельский надгоризонт, верхняя часть (=шейнвуд+гомер)

S^d,- седъельский надгоризонт, нижняя часть (=телич)

S^z - джагалский надгоризонт (=рудан, аэрон)

Рис. 2. Схема корреляции силурийских отложений скв.1, 2 - Усино-Кушшор (составленно с дополнениями по фондовым материалам [14, 15])

позволяет судить не только о смене физико-химических обстановок и изменении первичной структуры, текстуры пород, но и о формировании и переформировании в связи с этим их пустотного пространства [1]. Основным методом для установления вторичных преобразований карбонатных пород является литолого-седиментологический.

В процессе геологической истории изучаемые отложения испыта- 22

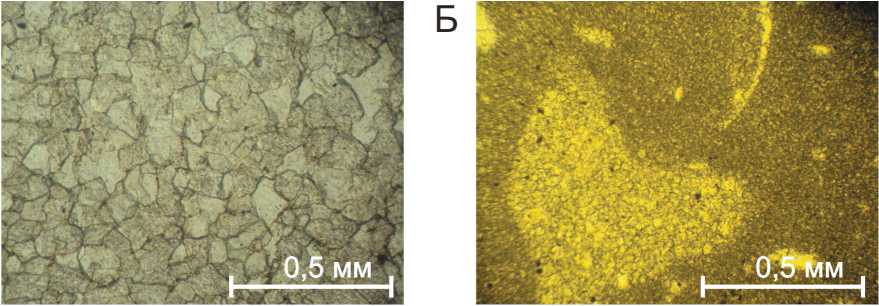

ли следующие постседиментационные преобразования (рис. 3): перекристаллизацию, доломитизацию, стилолитизацию, трещиноватость, выщелачивание, пиритизацию и реже сульфатизацию, которые вместе с первичными условиями осадконакопления оказали существенное влияние на формирование коллекторских свойств пород.

Процесс перекристаллизации характерен для всего разреза, но ин тенсивнее всего проявлен в органогенных известняках гердъюско-го надгоризонта и в доломитах джа-галского надгоризонта [7] и обычно сопровождается доломитизацией. Встречается перекристаллизация как с укрупнением зерен доломита, так и собирательная (рис. 3, А, Б). Одной из основных причин перекристаллизации является стремление вещества к уменьшению поверхностной энергии, что достигается при возрастании величины зерен [3].

В органогенных известняках данный процесс проявлен как в самом матриксе, так и в органических остатках, образуя довольно крупные участки неправильной, лапчатой формы, с неровными, извилистыми очертаниями, изолированными друг от друга. Как отмечают Г. А. Кледа, И. В. Хворова, Л. П. Гмид [12] перекристаллизация исследуемых пород происходит с привносом вещества на стадии диагенеза и эпигенеза.

В разрезе процесс доломитизации наблюдается в виде рассеянной и пятнистой доломитизации в гердъюском надгоризонте и доломитизации-перекристаллизации в джагалском (рис. 3, В, Г). Согласно В. Б. Татарскому [10], в разрезе исследуемых скважин встречается как диагенетическая, так и эпигенетическая доломитизация.

В силурийских отложениях во вторичных доломитах выделяются две генерации доломитовых зерен. К первой, более ранней, относятся зерна доломита ксеноморфной формы, серого цвета, блочного строения; ко второй — зерна идиоморфной, в основном, ромбоэдрической формы, с произвольно ориентированными кристаллами. В скоплениях зерен развиты вторичные, межзерновые поры доломитизации-перекристаллизации размером менее 0.01 мм. Они обычно заполнены коричневым, почти черным твердым битумом и не являются эффективными по мнению ряда исследователей [1]. Лишь незначительная часть таких пор (5—6 %) заполнена легким, желтым битумом (нефтью).

Согласно исследованиям Л. П. Гмид, генезис зерен доломита первой генерации связывается с метасоматическим замещением (в стадию диагенеза) первичных компонентов известкового ила доломитом, с последующей перекристаллизацией его в стадию позднего диагенеза [1]. Происхождение второй генерации Г. И. Теодорович объясняет медлен- ным ростом зерен доломита в породе из поровых растворов, в условиях, близких к нормальным [1, 11].

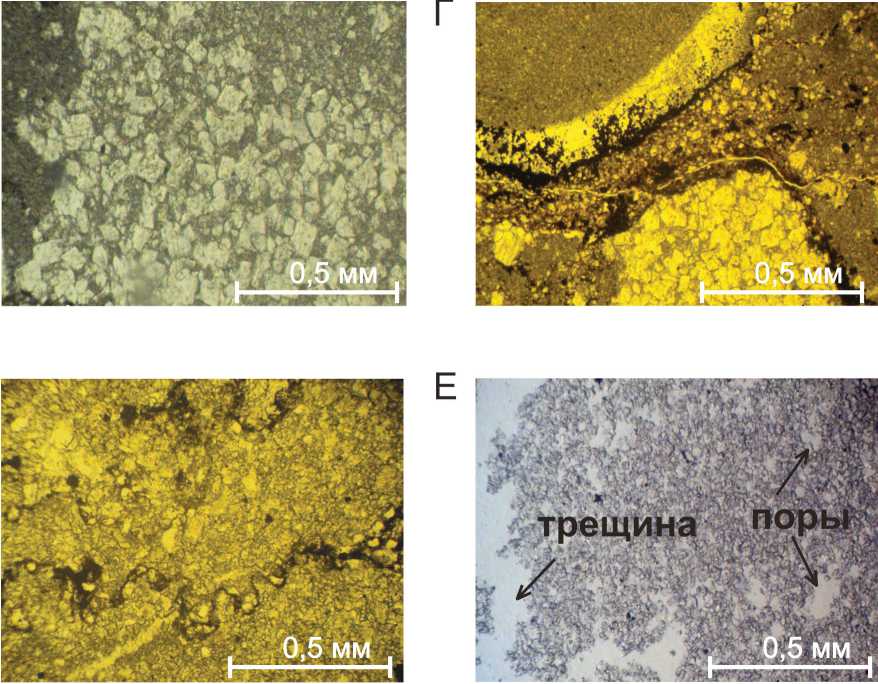

Стилолитизация. Данный процесс в изученном разрезе развит очень широко. Стилолиты в основном имеют бугорчато-столбчатую, извилистую форму; расположение швов относительно напластования пород меняется от субвертикального до субгоризонтального (рис. 3, Д). В доломитизированных известняках они встречаются в виде извилистых линий с шиповидными выступами. Швы выполнены глинисто-органическим веществом, либо глинистым материалом. В породе вблизи стилолитов нередко наблюдаются новообразования более крупных зерен доломита, пирита и примазки коричневого, или почти черного битума; по самим стилолитам часто развиваются открытые прямолинейные либо извилистые трещины. Формирование стилолитов происходит в твердой породе в результате однонаправленного давления (растворение под давлением) [5, 9].

Трещинообразование. В карбонатных и глинисто-карбонатных породах часто встречаются трещины, открытые и/или полностью или частично залеченные инеральным веществом (кальцитом, реже сульфатами), глинистым материалом либо черным метаморфизованным органическим веществом. Большинство трещин являются тектоническими, образованными уже в литифициро-ванной породе, так как секут стилолиты, породообразующие компоненты и цемент [2].

Процессы растворения и выщелачивания встречаются по всему изучаемому разрезу, но интенсивнее всего проявляются в толще гердъ-юской свиты (рис. 3, Е). Это объясняется тем, что данные отложения долго пребывали в зоне гипергенеза (регрессивный наложенный эпигенез). Форма пор самая разнообразная, между собой они сообщаются межзерновыми канальцами и микротрещинками шириной не более 0.01 мм. В породах процесс выщелачивания в основном приурочен к трещинным зонам (Кп 2—5 %).

Пиритизация. В породе пирит (FeS2) развит в небольшом количестве (до 10 %), встречается в тонкозернистых известняках и доломитах гердъюского горизонта, которые обычно содержат глинистую примесь и обогащены органическим веществом

У 'Vfo трещ|

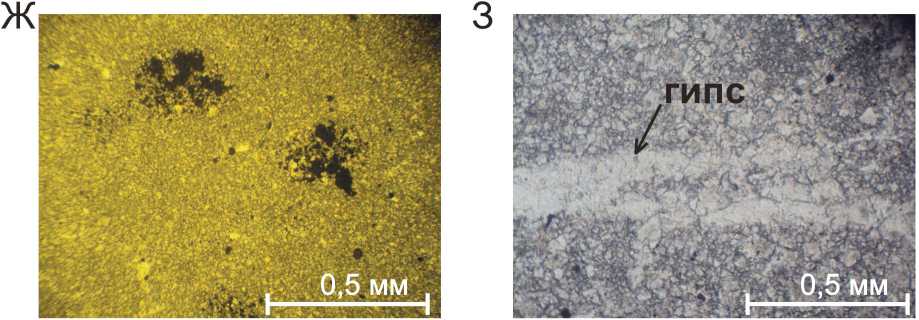

Рис. 3. Вторичные изменения в силурийских отложениях Усино-Кушшорской площади: А — перекристаллизация доломитов; Б — перекристаллизация органических остатков; В, Г — доломитизация пятнистая; Д — стилолитизация бугорчатая; Е — вторичные поры выщелачивания приурочены к трещинам; Ж — скопления новообразованного пирита; 3 — трещины, залеченные гипсом

(рис. 3, Ж). Пирит также наблюдается в доломитизированных известняках седъельского горизонта. Авторы данной работы полагают, что пиритизация проходила позднее доломитизации, так как пирит проникает в промежутки между доломитовыми ромбоэдрами, а включения его располагаются между известковистыми и доломитовыми участками либо внедряются и в те и в другие.

Сульфатизация. Процесс распространен в породах только джа-галского горизонта, выше по разрезу не прослеживается. В разрезе зерна гипса крупнозернистые, чистые. Встречается в межзерновых и межформенных порах, выполняет различные пустоты выщелачивания и открытые микротрещины (рис. 3, 3).

Анализ фактического материала показал, что процесс доломитизации оказывает отрицательное влияние на 23

пористость пород, уменьшая их полезную емкость, но в то же время положительное — на формирование емкостных и фильтрационных свойств пород. Например, в скв. 2-Усино-Кушшор по зонам роста кристаллов доломита отмечаются примазки светло-коричневого битума. Это позволяет предположить, что на стадии катагенетической доломитизации проникновение битума в породы связано с подземными флюидами [1]. Положительную роль в формировании полезной емкости пород и путей фильтрации оказали такие вторичные процессы, как трещиноватость, выщелачивание, частично стилолитизация; отрицательно влияли сульфатизация и пиритизация.

Пустотное пространство доломитов и доломитизированных известняков силурийского возраста определяется главным образом пустотами вторичного происхождения. К ним относятся поры диагенетической доломитизации и эпигенетиче ского выщелачивания. По данным С. Д. Танасовой, Л. А. Гобанова и др. [15], в карбонатных породах пористость по ГИС (КпнГК) изменяется от 3 до 9.5 %, а в верхней части джагал-ского надгоризонта (S1dz) достигает 13 %. Проведенные исследования в соответствии с классификацией А. А. Ханина [13], позволяют авторам отнести проницаемые интервалы силурийского возраста к порово-трещинному и трещинному типу коллекторов.

Выводы

Нами дана детальная литолого-петрографическая характеристика силурийских отложений скв. 1, 2 -Усино-Кушшор, в которой выделено 5 литологических пачек.

Отмечено, что постседиментационные преобразования, такие как сульфатизация, доломитизация-перекристаллизация, доломитизация, пиритизация, характерные для нижней части разреза, в той или иной степени отрицательно сказываются на коллекторских свойствах пород. Улучшение данных свойств отмечается в верхней части исследуемого разреза, где наблюдаются такие вторичные изменения, как выщелачивание, стилолитизация и трещиноо-бразование, которые способствовали увеличению размеров пустот.

В карбонатных породах силурийских отложений выделены порово-трещинный и трещинный типы коллекторов.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-5-6-012-АРКТИКА «Формирование углеводородных систем в толщах верхнего палеозоя в арктическом районе Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна».

Список литературы Литология силурийских отложений Усино-Кушшорской площади гряды Чернышева

- Гмид Л.П. Литологические аспекты изучения карбонатных пород-коллекторов // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2006. - Т.1. - http://www.ngtp.ru/rub/8/07.pdf

- Гмид Л. П., Белоновская Л. Г., Шибина Т. Д., Окнова Н. С., Ивановская А. В. Методическое руководство по литолого-петрографическому и петрохимическому изучению осадочных породколлекторов. СПб., 2009. 157 с.

- Григорьев Д. П. Перекристаллизация минералов//ЗВМО. Ч. 85. 1956. № 2.С. 147-170.

- Жемчугова В. А., Мельников С. В., Данилов В. Н. Нижний палеозой Печорского нефтегазоносного бассейна (строение, условия образования, нефтегазоносность). М.: Изд-во Академии горных наук, 2001. 110 с.

- Киркинская В. Н., Смехов Е. М. Карбонатные породы -коллекторы нефти и газа. Л.: Недра, 1981. 255 с.