Литолого-геохимическая характеристика силурийских отложений Тальбейского блока гряды Чернышева

Автор: Котик И.С., Даньщикова И.И., Котик О.С., Валяева О.В., Можегова С.В., Соколова Л.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (263), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты литологических и геохимических исследований силурийских отложений Тальбейского блока гряды Чернышева, актуальность изучения которых связана с высокими перспективами на поиски в них залежей углеводородов. По особенностям строения и литологического состава в разрезах скважин выделены три толщи: сульфатно-карбонатная, карбонатная и глинисто-карбонатная. В сульфатно-карбонатной и карбонатной толщах нижнего силура развиты преимущественно бедные нефтегазоматеринские породы (Сорг

Силурийские отложения, органическое вещество, генерационный потенциал, битумоиды, н-алканы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129183

IDR: 149129183 | УДК: 552.578.2.061.32:550.4 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-11-15-22

Текст научной статьи Литолого-геохимическая характеристика силурийских отложений Тальбейского блока гряды Чернышева

Силурийские отложения в составе среднеордовикс-ко-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса являются одним из основных объектов для поиска залежей углеводородов (УВ) в пределах гряды Чернышева. Проведенные здесь ранее ООО «Газпром переработка» геологоразведочные работы и анализ накопленной геологической информации позволили дать положительную оценку перспективам нефтегазоносности центральной части гряды [3, 4, 5]. По результатам бурения по всему разрезу силурийских отложений отмечаются нефтенасыщенные ин тервалы, в керне по трещинам и кавернам наблюдаются выпоты нефти, а при опробовании в скв. 2-Адакская из верхнесилурийско-нижнедевонского интервала получен приток легкой нефти.

При оценке перспектив нефтегазоносности этого комплекса немаловажное значение имеет характеристика литолого-геохимических факторов, обусловливающих условия накопления органического вещества (ОВ), распределения в разрезе нефтегазоматеринских пород и их генерационных свойств. Полученные нами новые аналитические данные с учетом исследований прошлых лет позволят дополнить сведения о литолого-петрографическом составе и углеводородном потенциале силурийских отложений.

Район и объекты исследований

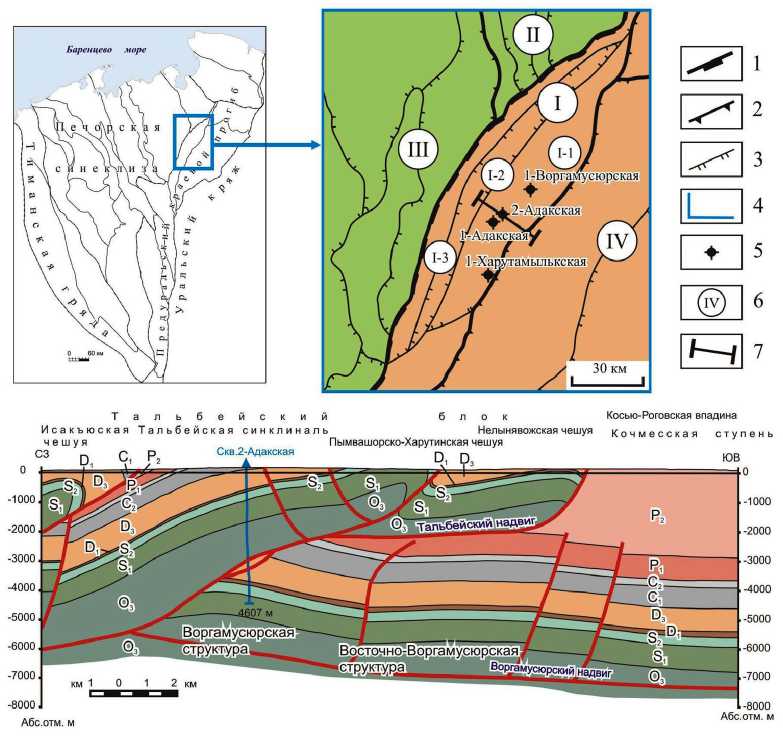

Исследуемая территория расположена в пределах Тальбейского блока — структуры второго порядка в составе гряды Чернышева (рис. 1). Тальбейский блок представляет собой тектоническую пластину, надвинутую в восточном направлении на пермский орогенный комплекс Косью-Роговской впадины [4]. Поверхностью срыва служат соленосные отложения верхнего ордовика. Западная опущенная часть блока сложена пермско-триасовыми терригенными отложениями, а восточная, наиболее приподнятая, — интенсивно дислоцированными палеозойскими карбонатными отложениями, составляющими Пымвашорско-Харутскую и Нелынявожскую чешуи. Поднадвиговая часть Тальбейской пластины образована теми же карбонатными отложениями.

Литолого-геохимические исследования проводились нами по скважинам 1-Воргамусюрская, 1-Харутамылькс-кая, 1- и 2-Адакская, в которых с различной полнотой вскрываются силурийские отложения в автохтонном и ал лохтонном залегании. В общей сложности по всем скважинам было проанализировано 72 образца.

Литолого-петрографическая характеристика

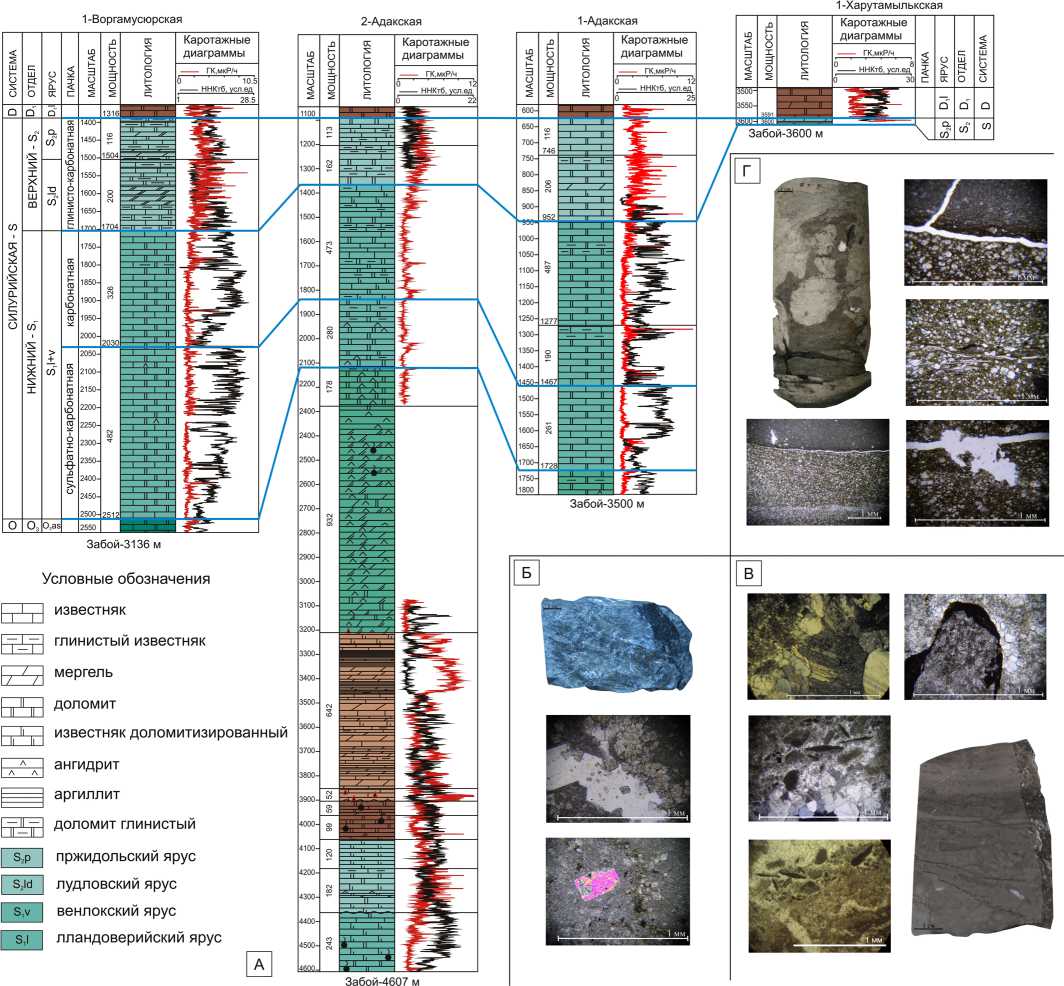

Силурийские отложения представлены преимущественно карбонатными и глинисто-карбонатными разностями, сформированными в прибрежно-морских и мелководно-морских условиях [7]. Породы силурийского возраста без видимого перерыва залегают на сульфатно-кар-бонатных отложениях позднего ордовика и перекрываются толщами нижнего девона. Общая мощность отложений по изученным скважинам изменяется от 808 до 1100 м. По особенностям строения и литологического состава в разрезе снизу вверх выделяются три толщи: сульфатно-кар-бонатная, карбонатная и глинисто-карбонатная (рис. 2).

Сульфатно-карбонатная толща в наиболее полном объеме вскрыта в скважинах 1-Воргамусюрская (480 м) и 1-Адакская (260 м). Породы представлены ритмичным чередованием доломитизированных известняков и ангид-ритодоломитов (рис. 2, А). Доломиты вторичные, перекристаллизованные, с теневой органогенной структурой и строматолитовыми прослоями, неравномерно пористо-кавернозные. Каверны мелкие, чаще всего изолирован-

Рис. 1. Тектоническая карта района исследований (составлено по [4,11] с изменениями): 1—3 — границы тектонических элементов: 1 — надпорядковых, 2 — первого порядка, 3 — второго порядка; 4 — район исследований; 5 — скважины; 6 — номера тектонических элементов, 7 — положение геологического разреза (по [4] с упрощениями). I — гряда Чернышева: I-1 — Тальбейский блок, I-2 — Адзьвавомская депрессия, I-3 — Хоседаюский вал; II — Варандей-Адзьвинская структурная зона; III — Хорейверская впадина; IV — Косью-Роговская впадина

Fig. 1. Tectonic map of study area (according to [4,11], with additions): 1—3 — boundaries of tectonic elements: 1 — superorder, 2 — first order, 3 — second order; 4 — research area; 5 — well; 6 — number of tectonic elements 7 — position of the geological section (according to [4], with additions). I — Chernyshev ridge: I-1 — Talbeysky block, I-2 — Adzvavomskaya depression, I-3 — Hosedayusky swell; II — Varandey-Adzvinskaya structural zone; III — Khoreyverskaya depression; IV — Kosyu-Rogovskaya depression

Рис. 2. Корреляция в разрезах скважин и литологический состав силурийских отложений Тальбейского блока: А — корреляция силурийских отложений в разрезах скважин (составлено по [4] с изменениями), Б — сульфатно-карбонатная порода (скв. 1-Вор-гамусюрская, гл. 2358,2 м, обр. 23/2), В — доломит известковистый (скв. 1-Адакская, гл. 1292, 7 м, обр. 13), Г — аргиллит известковистый (скв. 2-Адакская, гл. 4192 м, обр. 50-46)

Fig. 2. Correlation in wells sections and lithological composition of Silurian deposits in the Talbeysky block: A—wells correlation of Silurian deposits (according to [4], with additions), Б — sulphate-carbonate rock (well 1-Vorgamusyurskaya, depth 2358,2 m, sample 23/2), В — calciferous dolomite (well 1-Adakskaya, depth 1292, 7 m, sampl 13), Г — calciferous argillite (well 2-Adakskaya, depth 4192 m, sample 50-46)

ные, заполненные новообразованным гипсом, ангидритом либо кальцитом. Известняки серые, доломитизиро-ванные, тонко-, мелкозернистые. В подошве толщи отмечаются прослои вторичных доломитов пятнисто-брек-чиевидного облика. В шлифах таких пород часто отмечаются микроструктуры катаклазов и микститов.

В карбонатной толще мощностью 243—515 м выделяются две пачки (снизу вверх): доломитовая и глинисто-известняково-доломитовая. Нижняя пачка сложена доломитами серыми, вторичными, неравномерно окремненными, сульфатизированными, с каверново-поровыми участками (рис. 2, В). Пустотное пространство частично или полностью залечено ангидритом либо новообразованным кальцитом. Верхняя пачка толщи представлена преиму щественно пятнисто-комковатыми доломитизированны-ми известняками и вторичными доломитами по илово-биоморфным известнякам. В кровле пачки отмечаются прослои глинистых известняков, обогащенных большим (20—30 %) содержанием терригенной примеси.

Глинисто-карбонатная толща, выделяемая в верхнесилурийской части разреза, хорошо выдержана по мощности (302—322 м). Снизу вверх здесь выделяются три пачки: доломитово-известняковая, доломитовая и глинисто-карбонатная. Нижняя пачка (110—150 м) представлена доломи-тизированными известняками с остатками остракод, мшанок, фрагментами полностью перекристаллизованных створок брахиопод и гастропод. В подчиненном количестве присутствуют известковые доломиты и прослои, обо- гащенные глинистой примесью, в основном в кровле пачки. Средняя пачка (20—30 м) представлена большей частью вторичными доломитами, образованными по илово-биоморфно-детритовым известнякам с маломощными прослоями известняка и глинисто-алевритового материала. Органогенный детрит сложен обломками брахиопод, члеников криноидей, обрывками водорослей, створками остракод, единичными колониями мшанок. Породы в незначительной степени пиритизированные, сульфатизиро-ванные, участками трещиноватые и каверновые, с незначительными выпотами коричневой нефти. Верхняя пачка (250 м) состоит из глинисто-карбонатных пород. Известняки серые, биокластово-сгустковые, глинистые. Органические остатки представлены остракодами, мшанками, брахиоподами, табулятами, криноидеями и другими ископаемыми организмами, которые распределены равномерно или образуют скопления. Их содержание в породе составляет 65—80 %. В подчиненном количестве отмечаются вторичные доломиты. По всей пачке наблюдаются маломощные (1—4 см) глинисто-алевритовые прослои (рис. 2, Г).

На протяжении всего разреза в силурийских отложениях развиты стилолиты, заполненные глинисто-битуминозным материалом, трещиноватые и кавернозные участки, а также небольшие тектонические дислокации (складки, разрывы, зеркала скольжения) [10].

Геохимическая характеристика

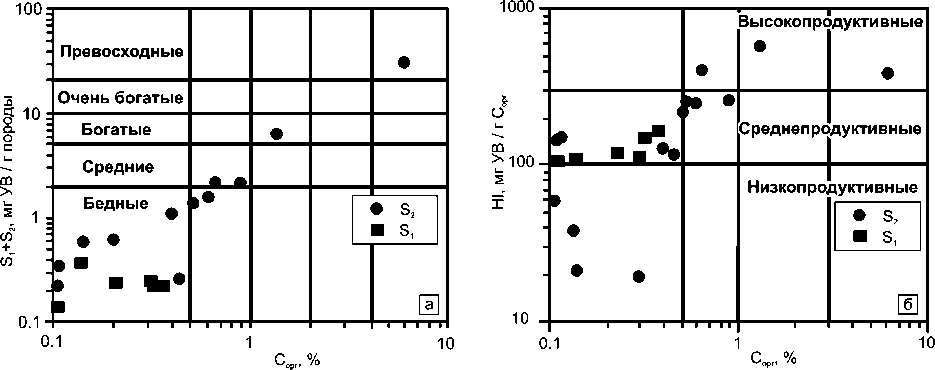

Содержание ОВ, его генетический тип и степень ка-тагенетической преобразованности являются важными показателями нефтегазогенерационных свойств пород и в целом определяют их углеводородный потенциал. На основании химико-битуминологических и пиролитических исследований в разрезе силурийских отложений выделяются различные классы нефтегазоматеринских пород (НГМП) — бедные, средние и богатые (табл. 1, рис. 3). Основными геохимическими характеристиками, определяющими класс НГМП, являются содержание в породе ОВ (Сорг, %) и хлороформного битумоида (ХБА, %), величина генерационного потенциала (S 1 +S 2 , мг УВ / г породы) и водородного индекса (HI, мг УВ / г Сорг).

Бедные НГМП выделены в основном в отложениях нижнего силура. Наиболее низкие концентрации Сорг < 0.1—0.3 % установлены в известняках и доломитах.

Значения водородного индекса в этих породах составляет 4—173 мг УВ/г Сорг, генерационный потенциал < 1 мг УВ/г породы (табл. 1, рис. 3). Средние и богатые НГМП приурочены к глинисто-карбонатным разностям пород, которые слагают верхнесилурийскую часть разреза. В мергелях, глинистых известняках и доломитах содержание Сорг составляет 0.5—6 %. Генерационный потенциал ОВ пород повышается до 2—6, достигая 33 мг УВ/г породы, значения HI составляют 224—580 мг УВ/г Сорг (табл. 1, рис. 3).

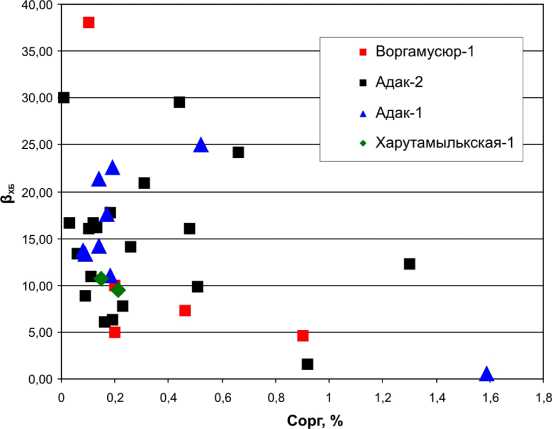

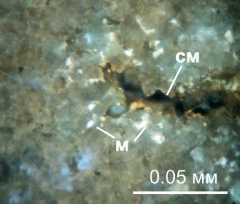

Выход ХБА из силурийских пород также различен и увеличивается от карбонатных к глинисто-карбонатным разностям пород. В известняках и доломитах содержание битумоидовсоставляет0.01—0.02 %. Вглинисто-карбонатных породах их концентрация повышается до 0.03—0.16 %. Значения битумоидного коэффициента ( в ХБ), выраженного отношением ХБА к Сорг, указывает на присутствие в породах как автохтонных, так и аллохтонных битумоидов (рис. 4, а). Во всех изученных разрезах скважин значения в ХБ для основной части образцов находятся в диапазоне 5—20 %, что характеризует их как автохтонные [1]. Аллохтонные битумоиды характеризуются повышенными значениями в ХБ (24—38 %), которые установлены для небольшого количества образцов в скважинах 1-Воргамусюрс-кая и 1-, 2-Адакская. Аллохтонное битумонасыщение пород подтверждается также данными люминесцентно-би-туминологического анализа. В ультрафиолетовом свете (УФ) в межзерновом пространстве, пустотах и стилолитовых швах диагностируются легкие, маслянистые и смолис-то-асфальтеновые битуминозные компоненты (рис. 4, б) [6]. Исследования в УФ также показали, что в породах присутствует несколько генераций битумов, имеющих различное положение в пустотном пространстве. Это может указывать на неоднократное поступление битуминозных веществ с более поздним притоком легких маслянистых компонентов по стилолитовым швам.

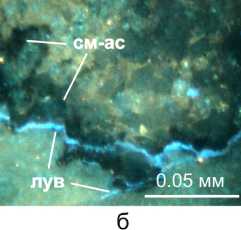

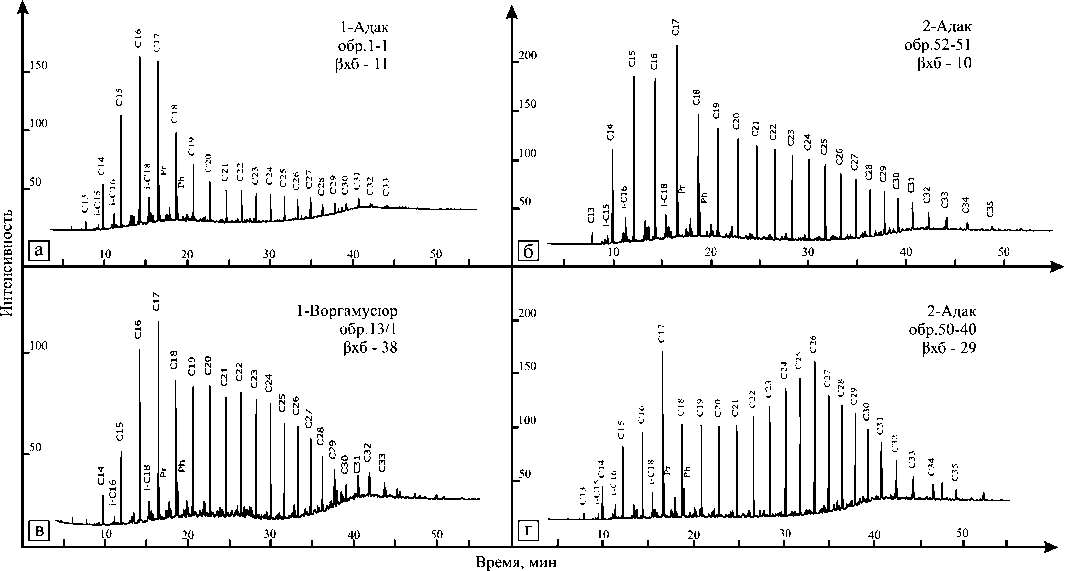

Индивидуальный состав н -алканов и изопреноидов в составе алифатической фракции битумоида изучался методом газовой хроматографии. Среди изученных битумоидов выделяются две группы образцов, характеризующихся различными молекулярно-массовыми распределениями алканов нормального строения. К первой группе относятся битумоиды, в которых значительно преобладает доля среднемолекулярных и -алканов С13—С18, составляя 46— 66 % (табл. 2). Гистограммы распределения алкановых уг-

Таблица 1

Характеристика нефтегазоматеринских пород силурийских отложений

Table 1

Geochemical characterization of the source rocks in Silurian deposits

|

Возраст Литология Сорг Тип О В Age Lithology TOC 12 ОМ type |

Класс НГМП Class of source rocks |

|

мергели mapls 1.0-6.1 (5)* 6.6-33.4 (3) 387-580 (3) $2____ глинистые известняки и доломиты L I окисленный, II г + ч 0.5-0.9(11) -2(5) 224-262(5) л argillaceous limestones and dolomites x 7 x 7 I, I oxydized, II |

богатые rich средние medium |

|

известняки, доломиты S, r ч <0.1-0.3(36) <0.12-0.38 (23) 4-173 (23) 1 limestones, dolomites x 7 x 7 x 7 |

бедные poor |

* в скобках количество образцов

* Sample number in brackets

Рис. 3. Генерационный потенциал силурийских отложений: а — диаграмма величины генерационного потенциала от содержания Сорг, б — диаграмма изменений водородного индекса (HI) от содержания Сорг

Fig. 3. Generation potential of the Silurian deposits: а — plot of TOC versus petroleum potential, б — plot of TOC versus hydrogen index (HI)

леводородов имеют одномодальное распределение с максимумом в области н- С15— н -С17 (рис. 5, а, б). В среднемолекулярной части отмечается преобладание нечетных соединений, коэффициент нечетности КнчС15—С21 — 1.0—1.3, КнчС17 > 1. Значения отношения нечетных к четным в высокомолекулярной области (CPI) 1.0—1.5. Полученные коэффициенты в целом отражают участие в составе исходного ОВ планктонной составляющей [12,14,15]. В этой группе выделяется ряд образцов с повышенной концентрацией высокомолекулярных н -алканов (рис. 5, б), что может отражать участие водорослевого ОВ. Подобные особенности в распределении н- алканов отмечаются также в силурийских отложениях прилегающих областей Хорейверской впадины и юга гряды Чернышева, где в составе ОВ встречены остатки водорослей [8, 9].

Во второй группе битумоидов доля среднемолекулярных соединений снижена, а концентрация углеводородов состава > С19 равна 51—74 % (табл. 2, рис. 5, в, г). Доля высокомолекулярных н -алканов в области С25—С33 повышается до 45%, значения соотношения н -Сп// / —С25 и CPI для этих битумоидов наиболее низкие — 1.1—2.9 и 0.92—1.2 соответственно. Полученные значения геохимических параметров в этой группе битумоидов могут указывать на смешанный состав ОВ, сформированного за счет планктонной и водорослевой составляющей, с увеличением вклада донных водорослей. Сходное распределение насыщенных УВ отмечаются Т. К. Баженовой в нефтематеринских отложениях Сибирской платформы, в ОВ которых присутствует максимальное количество остатков донных бурых водорослей (псевдовитринит) [2]. Значения в ХБ в рассматри-

а

Рис. 4. Битуминозность силурийских отложений: а — зависимость значений в ХБ от содержания С в породе, б — микрофотографии шлифов в УФ-свете. Битуминозные компоненты: см — смолистые, ас — асфальтеновые, м — маслянистые, лув — легкие углеводороды

Fig. 4. Bituminosity of the Silurian deposits: a — variation of the в ХБ values with TOC in the rock, b — micrographs of thin sections in ultraviolet light. Bituminous components: см — resinous, ac — asphaltic, м — oleaginous, лув — light hydrocarbons

Таблица 2

Геохимические параметры ОВ и насыщенных УВ ( ^ -алканов и изопреноидов) силурийских отложений Тальбейского блока

Geochemical characteristic of organic matter and saturated hydrocarbon ( n -alkanes and isoprenoids) in Silurian deposits of the Talbeysky block

Table 2

|

Скважина / Borehole |

l-Воргамусюр / 1-Vorgamusyur |

2-Адак / 2-Adak |

1 -Адак / 1-Adak |

|||||||||

|

Образец / Sample |

9-2 |

11-2 |

13-1 |

23-2 |

47-29 |

50-40 | |

| 52-51 | |

| 54-56 |

61-62 |

1-1 |

5-5 |

5-6 |

|

Возраст / Age |

S2ld |

Si |

S2p |

S2ld |

S,v |

S2gj |

Sjsd |

|||||

|

Copr, % |

0.9 |

0.46 |

0.1 |

0.2 |

0.31 |

0.44 |

0.51 |

0.19 |

0.12 |

0.18 |

0.14 |

0.14 |

|

ХБА, % |

0.041 |

0.033 |

0.038 |

0.019 |

0.065 |

0.130 |

0.050 |

0.012 |

0.020 |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

|

Рхб |

4.6 |

7.2 |

38 |

10 |

21 |

29.5 |

9.9 |

6.3 |

16.7 |

11.1 |

21.4 |

14.3 |

|

Св~С18 |

46.46 |

48.23 |

29.43 |

46.68 |

37.18 |

20.11 |

37.06 |

65.43 |

33.54 |

66.25 |

54.78 |

51.88 |

|

C19"C24 |

39.80 |

30.59 |

43.44 |

28.51 |

25.13 |

29.02 |

30.89 |

14.55 |

39.83 |

17.39 |

19.61 |

19.40 |

|

>С25 |

12.25 |

16.04 |

25.44 |

10.47 |

26.26 |

45.30 |

25.30 |

7.50 |

20.64 |

8.37 |

16.23 |

20.82 |

|

^i-алканов |

5.10 |

7.92 |

5.64 |

16.93 |

11.44 |

5.57 |

6.74 |

12.51 |

5.99 |

7.98 |

9.38 |

7.98 |

|

*к„чс15-с21 |

1.03 |

1.03 |

1.00 |

0.99 |

1.06 |

1.25 |

1.18 |

1.13 |

1.02 |

1.3 |

1.09 |

1.09 |

|

**KmC17 |

1.14 |

1.28 |

1.31 |

1.49 |

1.08 |

1.85 |

1.38 |

1.05 |

1.15 |

1.80 |

1.00 |

1.06 |

|

и~С17/и-С25 |

2.93 |

4.40 |

1.84 |

6.69 |

2.17 |

1.10 |

2.31 |

8.59 |

2.53 |

5.23 |

3.51 |

5.03 |

|

***cpi |

1.19 |

1.09 |

0.93 |

1.00 |

0.98 |

0.94 |

1.02 |

1.44 |

1.21 |

1.16 |

1.29 |

1.34 |

|

Pr/Ph |

1.10 |

1.01 |

0.81 |

1.09 |

0.95 |

1.03 |

1.33 |

1.22 |

0.95 |

1.26 |

1.47 |

1.34 |

|

Pr/«-C17 |

0.10 |

0.17 |

0.18 |

0.38 |

0.38 |

0.22 |

0.20 |

0.28 |

0.21 |

0.14 |

0.24 |

0.20 |

|

Ph/ w-C18 |

0.12 |

0.36 |

0.32 |

0.73 |

0.52 |

0.37 |

0.23 |

0.41 |

0.26 |

0.29 |

0.32 |

0.30 |

|

Pr+Ph/ hC17+hC18 |

0.11 |

0.23 |

0.24 |

0.49 |

0.44 |

0.28 |

0.21 |

0.33 |

0.24 |

0.18 |

0.27 |

0.23 |

*1/2*(((C15+C17+C19+C21)/(C14+C16+C18+C20))+(C15+C17+C19+C21)/(C16+C1s+C20+C22)))

**2*C17/(C16+C1s)

*** 1/2*(((С25 + С27+С29+С31 + С33)/(С26+С28+С3о+С32+С34)) + ((С25+С27+С29+С31)/(С24+С2б+С28+С3о+С32)))

Рис. 5. Хроматограммы распределения н- алканов и изопреноидов в насыщенной фракции битумоидов

Fig. 5. Chromatograms of n-alkanes and isoprenoids in saturated hydrocarbon fractions ваемой группе битумоидов составляет 16—38 %, что может свидетельствовать об их частично аллохтонной природе.

Концентрация изопреноидов во всех битумоидах низкая и составляет 5.1—16.9 % (табл. 2). Считается, что величина отношения пристана ( i -С19) к фитану ( i -С20) (Pr/Ph) является показателем окислительно-восстановительных условий диагенеза исходного ОБ [12, 14, 15]. Значения отношения Pr/Ph варьируют в диапазоне от 0.8 до 1.4, что может свидетельствовать о накоплении исходного ОБ в субокислительной обстановке.

Б целом характер распределения н -алканов в изученных битумоидах отражает участие морского планктонноводорослевого ОБ в составе исходной биомассы. По данным палинологических исследований скважин 1-, 2-Адак-ская и 1-Харутамылькская, основной биоценотический состав ОБ силурийских отложений представлен остатками фито- и зоопланктона и зообентоса [5].

Катагенез ОВ

Катагенетическая преобразованность ОБ силурийских отложений оценивалась преимущественно по материалам скважины 1-Боргамусюрская. По данным пиролитических исследований (Rock-Eval), значения Tmax (температура максимального выхода УБ) и PI (индекс продуктивности), используемые в качестве показателей зрелости ОБ, составляют 430—443 °С и 0.1—0.2 соответственно с увеличением вниз по разрезу (рис. 6). Полученные данные указывают на уровень катагенетической преобразованности ОБ силурийских отложений, соответствующий градациям МК12, то есть главной зоне нефтегенерации. Степень катагенетической преобразованности определялась также по индексу окраски конодонтов (ИОК), используемому для оценки прогрева вмещающих отложений [13]. Цветовые градации конодонтов, выраженные через индексы окраски, изменяются с глубиной залегания отложений, составляя 1.5—2. По данным ИОК, интенсивность прогрева вмещающих толщ достигала 90—140 °C, что отвечает градациям катагенеза на уровне МК12.

По данным проведенных ранее исследований по оценке катагенеза ОБ в скважинах 1-, 2-Адакская и 1-Ха-рутамылькская, ОБ силурийских отложений является более зрелым на уровне градаций МК23 [5]. Однако сами авторы отмечают, что для силурийских толщ, где отсут ствуют остатки высшей растительности, оценка катагенеза была определена в достаточной мере условно. По результатам наших исследований (пиролитических, ИОК), максимальный прогрев силурийских толщ в северной части Тальбейского блока (скв. 1-Боргамусюрская) достигал градаций МК2. Бариации уровня зрелости ОБ в пределах блока, вероятно, отражают латеральное изменение катагенеза по площади.

Заключение

Таким образом, в раннесилурийское время в мелководно-морских условиях формировались в основном бедные НГМП. Средние и богатые глинисто-карбонатные НГМП с повышенным содержанием ОБ накапливались преимущественно в позднесилурийское время. Значения HI варьируют в широких пределах — от 4 до 580 мг УБ / г Сорг, что, вероятно, обусловлено окислением ОБ на регрессивных этапах развития бассейна и частичной реализацией его углеводородного потенциала при катагенезе. Исходным органическим материалом являлось морское планктонноводорослевое ОБ. Катагенетическая преобразованность ОБ силурийских отложений изменяется по площади, достигая градаций МК12 в северной и МК23 в южной частях Тальбейского блока.

Аналитические исследования проводились в Институте геологии Коми НЦУрО РАН(ЦКП«Геонаука», г. Сыктывкар) и ВНИГНИ (г. Москва). Исследования выполнены при частичной поддержке программы УрО РАН (№ 15-18-5-21) и гранта РФФИ (№ 16-35-00278мол_а).

Список литературы Литолого-геохимическая характеристика силурийских отложений Тальбейского блока гряды Чернышева

- Баженова О. К., Бурлин Ю. К., Соколов Б. А., Хаин В. Е. Геология и геохимия нефти и газа: Учебник. М.: МГУ, 2004. 415 с.

- Баженова Т. К., Шапиро А. И. Алифатические углеводороды синбитумоидов как показатель фациально-генетического типа органического вещества//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2008. Т. 3. № 3. URL: http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf

- Богданов Б. П., Ростовщиков В. Б., Недилюк Л. П. и др. Тектонические и геохимические предпосылки нефтегазоносности гряды Чернышева//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2016. Т. 11. № 2. URL: http://www.ngtp.ru/rub/4/18_2016.pdf

- Данилов В. Н., Иванов В. В., Гудельман А. А. и др. Перспективы нефтегазоносности центральной части поднятия Чернышева по результатам геолого-разведочных работ на Адакской площади//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2011. Т. 6. № 2. URL: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2011.pdf

- Данилов В. Н., Огданец Л. В., Макарова И. Р. и др. Основные результаты изучения органического вещества и УВ-флюидов Адакской площади//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2011. Т. 6. № 2. URL: http://www.ngtp.ru/rub/1/22_2011.pdf