Лландоверийские строматолиты западного склона Приполярного Урала: основные морфотипы и микроструктуры

Автор: Матвеев В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (218), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены первые результаты изучения строматолитовых построек нижнего силура западного склона Урала. Рассматривается интервал разреза филиппъёльского горизонта лландовери, сложенный чередованием строматолитовых доломитов с тонкослойчатыми и массивными прослоями строматопоратовых и биокластовых доломитов.

Строматолит, нижний силур, лландовери, филиппъёльский горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/149129093

IDR: 149129093

Текст научной статьи Лландоверийские строматолиты западного склона Приполярного Урала: основные морфотипы и микроструктуры

Строматолитовые постройки в отложениях филиппъёльского горизонта были изучены в разрезе Кожым- 109, расположенном в 6 км ниже от устья р. Лимбекою, левого притока р. Кожым (рис. 1). Согласно стратиграфической схеме Урала по первому появлению строматолитов в отложениях нижнего силура определяется региональная граница между лола-шорским и филиппъёльским региональными горизонтами [7]. Уровень первого появления строматолитов в разрезе силура достаточно хорошо прослеживается на всей территории Тимано-Североуральского региона и является реперным уровнем для региональной корреляции [6].

На западном склоне Приполярного Урала отложения филиппъёльского горизонта представлены двумя разнофациальными разрезами — закрытошельфовым мелководным, который кроме строматолитовых построек практически не содержит других остатков бентоса (за исключением отдельных маломощных прослоев со строматопоратами), и рифогенным с обилием остатков разнообразных ископаемых организмов [1].

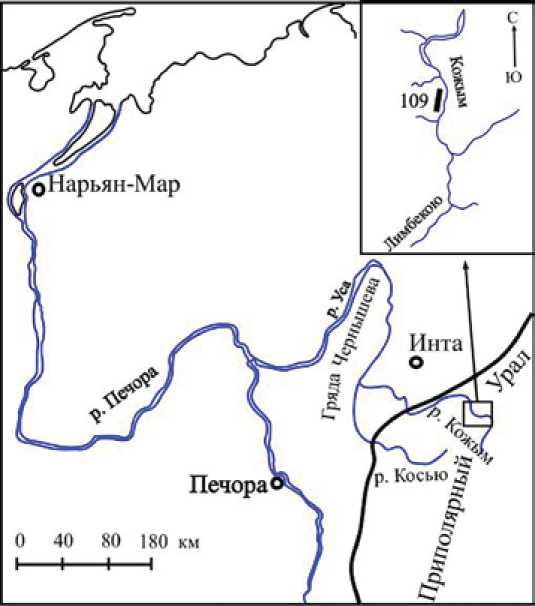

Изученный разрез филиппъёльского горизонта в обн. Кожым—109 представлен закрытошельфовыми мелководными отложениями. Общая мощность горизонта составляет более 150 м. Горизонт сложен чередованием средне- и тонкослойчатых до-

Рис. 1. Схема расположения разреза Кожым—109

ломитов, отчетливо микрослойчатых со строматолитами, трещинами усыхания осадка и известковыми доломитами — массивными детритовыми и строматопоратовыми.

Определение морфологических типов филиппъёльских строматолитов проводилось автором с использованием существующих классификаций [2, 10]. Анализ условий стро- матолитообразования был основан на изученном материале, а также опубликованных данных [6, 8, 11]. Описание филиппъёльского горизонта в разрезе Кожым—109 приводится стратиграфически снизу вверх, начиная от первого слоя со строма-толитовыми постройками в основании филиппъёльского горизонта. В разрезе выделены три пачки (рис. 2).

Условные обозначения:

|

II |

Доломит |

А аА |

Брекчии |

|

II |

|||

|

I1 |

Известняк доломитизированный |

Строматопороидеи |

|

|

// 11ZZ |

Детритовый |

© |

Криноидеи |

|

Трещины усыханий |

Ругозы |

|

= |

Микрослойчатость |

\А^ |

Брахиоподы |

|

Строматолиты |

Остракоды |

||

|

Гальки |

zQs |

Табуляты |

Л — лолашорский; М — маршрутнинский

Пачка I (слои 1—39). Общая мощность 46.7 м. Основные литотипы: известняки доломитизированные органогенно-детритовые, доломиты строматолитовые. Нижняя часть пачки включает прослои со строматолитами. Выше залегают слои с фрагментами ругоз, табулят, крино-идей, а также тонких створок раковин (брахиопод, остракод?) и слои со строматопоратами.

Строматолиты содержатся только в слое 14 (0.8 м). Они принадлежат к двум морфологическим типам. К первому типу относятся куполовидные колонии диаметром 1.0 и высотой 0.18 м, ко второму — лепешковидные колонии диаметром 0.42 и высотой 0.26 м (рис. 2).

Пачка II (слои 40—53). Общая мощность 59.9 м. Пачка представляет собой переслаивание доломитов серых микрослойчатых и известняков доломитизированных темно-серых органогенно-детритовых и известняков тонкослойчатых строма-топоратовых. В основании пачки залегает слой 40 (1.24 м) со строматолитами, достигающими диаметра 0.95 и высоты 0.23 м. Колонии строматолитов четко выраженной куполовидной формы разделены отчетливыми межколонковыми пространствами, которые заполнены более темным доломитом. В средней части слоя строматолитовые постройки диаметром 0.3 и высотой до 0.22 м имеют слабо выраженную куполовидную форму. В кровле слоя строматолиты образуют куполовидные постройки диаметром 0.4 и высотой 0.15 м (рис. 2).

Пачка III (слои 54—100). Общая мощность 43.2 м. Пачку слагают слои чередующихся известняков серых доломитизированных микрослойчатых, известняков строматолитовых и доломитов темно-серых строматопо-ратовых с прослоями галек. В пачке выделены три слоя со строматолитами (80, 91, 100), которые отличаются наиболее разнообразными по форме и размерам колониями (рис. 2).

В основании слоя 80 1.25 м развиты строматолитовые постройки куполовидной формы высотой до 0.13 м, которые перекрываются тонкими волнистыми строматолитовы-ми корковидными образованиями. Вверх по разрезу корковидные строматолиты сменяются округлыми караваевидными высотой 0.1 и диаметром 0.2 м. Их волнистая микрослой-чатая поверхность выделяется чере дованием светлых и темных тонких прослоев доломитизированных известняков. Кровлю слоя слагают колонии пластовых строматолитов мощностью 0.6 м (рис. 2).

Нижняя часть слоя 91 (1.55 м) представлена фрагментами разрушенных строматолитовых колоний. Пространство между ними заполнено темным доломитом с окатанными гальками размером от 2х до 5 см. Эту часть слоя перекрывают крупные куполовидные строматолиты, которые сменяются пластовыми строматолитами мощностью 0.1 м. Выше залегают куполовидные строматолиты диаметром 0.3 м и высотой 0.15 м. Самая верхняя часть слоя представлена пластовыми строматолитами с волнистой микрослойчатой поверхностью (рис. 2).

В основании слоя 100 (0.65 м) наблюдаются крупные строматолитовые постройки куполовидной формы, достигающие диаметра 0.6 и высоты 0.2 м. Выше залегают пластовые строматолиты мощностью 0.15 м. В верхней части слоя выделяется ряд симметричных строматолитов диаметром 0.6 м и высотой 0.3 м, имеющих куполовидную форму (рис. 2).

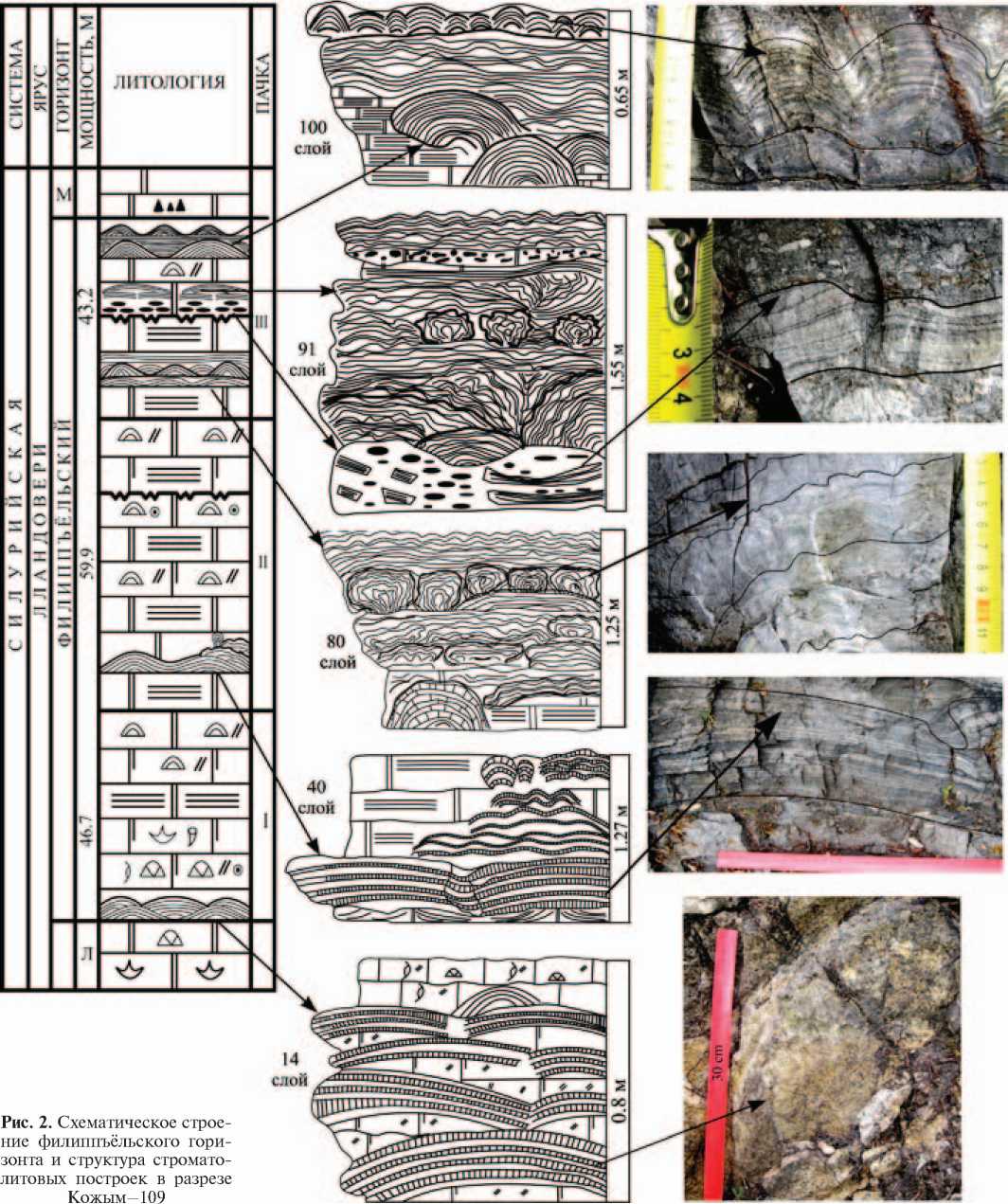

При микроскопическом изучении строматолитовых построек были установлены пять типов микрослойчатости: 1) неравномерная; 2) отчетливо-волнистая; 3) неравномерная с карманообразными выступами; 4) прерывистая субпараллельная микрослойчатость; 5) параллельная горизонтальная микрослойчатость (рис. 3). Тип микрослойчастости устанавливается по шлифам.

-

1. Шлиф 109/40. Лепешковидная форма колонии. В шлифе строматолит сложен серым тонкозернистым доломитом, состоящим из ксеноморфных кристаллов. Наблюдается неравномерная микрослойчатость, обусловленная чередованием светлых кристаллов карбоната и темных микрослойков глинистых частиц. Через весь шлиф вдоль и поперек проходят прожилки кальцита.

-

2. Шлиф 109/80. Пластовая форма колонии. Строматолит состоит из тонкозернистых ксеноморфных кристаллов доломита. В шлифе наблюдается отчетливо-волнистая микро -слойчатость, образованная переслаиванием светлых и темных кристаллов доломита.

-

3. Шлиф 109/91-1. Куполовидная форма колонии. Фрагмент межколонкового пространства с нарушен

-

4. Шлиф 109/91-2. Куполовидная форма колонии. Строматолит сложен серым тонкозернистым доломитом, наблюдается четкая волнистая микрослойчатость, образованная светлыми кристаллами доломита и тонкими прослойками темного глинистого материала.

-

5. Шлиф 109/100. Пластовая форма колонии. Строматолит сложен светлыми серыми кристаллами доломита и более темными тонкими глинистыми частицами, формирующими неравномерную прерывистую субпараллельную микрослойчатость.

-

6. Шлиф 109/115. Куполовидная форма колонии. Строматолит сложен серым тонкозернистым доломитом. Скопления светлых и тонких темных кристаллов доломита в нижней части шлифа образуют параллельную горизонтальную микро -слойчатость и небольшие карманообразные выступы.

ной неравномерной микрослойчатостью, образующей карманообразные выступы, которые разделяют колонии строматолитов. Строматолит сложен серым тонкозернистым доломитом. Скопления светлых кристаллов доломита переслаиваются с более темным глинистым материалом.

Таким образом, в разрезе фи-липпъёльского горизонта выделяются основные морфологические типы строматолитовых построек: корковидные, пластовые, лепешковидные и куполовидные. Прослеженные в разрезе типы построек свидетельствуют о том, что форма, размеры и скорость роста строматолитов находились в зависимости от глубины, условий гидродинамики, течений и интенсивности седиментации, т. е. определялись эколого-фациальными условиями существованиями. Даже незначительные изменения условий осадконакопления оказывали большое влияние на форму и развитие строматолитовых построек.

Образование строматолитовых полей в филиппъёльское время происходило в условиях мелководного осадконакопления с периодическими изменениями уровня моря, в зонах супралиторали, литорали и верхней сублиторали. Корковидные строматолиты формировались в зоне эпизодических затоплений суши (супралиторали), пластовые и лепешковидные строматолиты — вероятно, в зоне литорали. Для обра- 19

Рис. 3. Микроструктура строматолитов в шлифах: 1 — 109/40; 2 — 109/81; 3 — 109/91-1; 4 — 109/91-2; 5 — 109/100; 6 — 109/115. (Первая и вторая цифры соответствуют номеру образца, третья цифра — номеру шлифа)

зования пластовых строматолитовых построек необходимы были спокойноводные условия и стабилизация уровня морских вод, а также замедление темпов осадконакопления. Пластовые строматолиты формировались чаще на заключительной стадии роста строматолитовой постройки при значительном возвышении её над дном. Для образования куполовидных симметричных построек были необходимы спокойноводные условия верхней сублиторали. О нестабильных мелководных условиях с 20

интенсивной гидродинамикой свидетельствуют строматолитовые постройки с колониями неправильной формы, разрушенными колониями, пространства между которыми нередко заполнены терригенно-карбо-натным осадком с окатанными мелкими гальками и фрагментами разрушенных строматолитов.

Автор искренне благодарен П. Мяннику за совместные полевые исследования, Т. В. Майдлъ за консультации и замечания при написании статъи.

Работа выполнена при поддержке молодежной программы Президиума УрО РАН № 13-5-НП-236 и программы Президиума РАН № 12П-5-1015.

Список литературы Лландоверийские строматолиты западного склона Приполярного Урала: основные морфотипы и микроструктуры

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. С. 168-174.

- Крылов И. Н. Строматолиты рифея и фанерозоя СССР // Труды Геологического института АН СССР, 1975. Вып. 234. С. 49-73.

- Матвеев В. А. Строматолитовые постройки поднятия Чернова и западного склона Приполярного Урала // Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия: Материалы III Всерос. совещ. / Отв. ред. А. И. Жамойда. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. С. 144-147.

- Матвеев В. А. Стратиграфическая приуроченность строматолитов в верхнем ордовике-нижнем силуре и их основные морфотипы (западный склон Приполярного Урала) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы XX науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 112- 115.

- Медведев П. В., Макарихин В. В. Раннепротерозойские строматолитовые биостромы Фенноскандинавского щита // Рифы и карбонатные псефитолиты: Материалы Всерос. литол. совещ. Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 2010. С. 116 117.