Логика процесса институциональных изменений

Автор: Малахов Р.Г.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

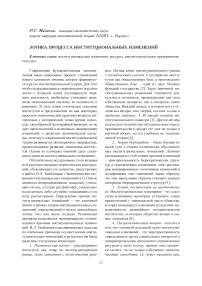

Произведен краткий обзор основных теорий институционального изменения, представленного в виде цепочки логических функций, учитывающих политические, социальные, экономические, юридические аспекты. Институциональное изменение рассмотрено с точки зрения подхода К. Левина, и выделены четыре стадии: диагностика, размораживание, изменение, закрепление. По предложенной схеме проведен анализ приватизации.

Институциональные изменения, ресурсы, институциональное предпринимательство

Короткий адрес: https://sciup.org/142178492

IDR: 142178492

Текст научной статьи Логика процесса институциональных изменений

Современная фундаментальная экономическая наука переживает процесс становления нового основного течения, которое формируется в русле институциональной теории. Для того чтобы складывающиеся теоретические посылки могли с большой долей достоверности отражать реальность, необходимо учитывать динамизм экономической системы, ее склонность к развитию. В этом плане статическое описание институтов и представление их как некоторых праоснов экономической практики является интересным с исторической точки зрения подходом, своеобразной фотографией времени, но не дает представлений о возможных направлениях изменений, о развитии экономической системы, поэтому в современной институциональной теории развивается эволюционное направление, предполагающее развитие, изменения институтов. Одним из ключевых понятий здесь становится понятие институционального изменения.

Обстоятельное исследование этого явления и обзор существующих теоретических конструкций, объясняющих его сущность, представлено в работе В.Л. Тамбовцева «Экономическая теория институциональных изменений» [1]. Они не являются исчерпывающими, поскольку учитывают не все, а только ряд факторов, специально исследуемых либо случайно попадающих в их поле рассмотрения. Определение причин институциональных изменений – это ключевой аспект в рамках теории институциональных изменений, определяющий в целом дальнейшую логику того или иного подхода. Различными авторами выделяются принципиально отличающиеся причины институциональных изменений. В.Л. Тамбовцев классифицировал подходы по ключевым причинам осуществления институциональных изменений, в результате им были выделены следующие концепции.

-

1. Политический подход – рассматривает институты как товар на институциональном рынке, тесно связанном с политическим рын-

- ком. Логика связи институционального рынка с политическим состоит в восприятии институтов как общественных благ, а производство общественных благ – одна из двух базовых функций государства [2]. Здесь причиной институциональных изменений становится деятельность политиков, продвигающих как свои собственные интересы, так и интересы элиты общества. Важный аспект, в котором могут отличаться авторы этих теорий, состоит только в проблеме «актора», Т. Ю вводит понятие институционального новатора [3]. Другие авторы используют понятие институционального предпринимательства и вводят его уже не только в научный оборот, но и в учебники по экономической теории [4].

-

2. Теория бюрократии – очень близкая по своей сути к теории политически обусловленных институциональных изменений. Логично вытекающая из этой теории причина изменений – заинтересованность бюрократических структур в определенных изменениях либо реализация инициированных политиками изменений и модификация этих изменений таким образом, что они наилучшим образом отвечают именно интересам бюрократических структур [5].

-

3. Теория, построенная на предпочтениях. Институциональные изменения – это следствие изменения некоторых установок, смена предпочтений у значительной части общества, которая инициирует изменения вследствие невозможности дальнейшего воспроизводства институтов, от которых общество желает и может отказаться [6].

-

4. Распределительная теория – состоит в том, что основной исходный пункт институциональных изменений – это заинтересованность определенных групп специальных интересов в перераспределении имеющихся ограниченных ресурсов в свою пользу, причем они стремятся сделать это не только собственно экономическими способами, т.е. через механизм цен,

-

5. Теория, считающая основой институционального изменения приращение знаний . Именно знания оказывают существенное давление на цены, на предпочтения, следовательно, на заинтересованность изменить существовавшие ранее способы перераспределения доходов [8].

но и правовыми, т.е. законодательно закрепить порядок перераспределения потока доходов в свою пользу [7].

В своей работе В.Л. Тамбовцев предложил свое видение институциональных изменений [9], которое можно формализовать следующим образом:

P = f (K);

DLR = f (P);

DR = f (LR), где Р – цены;

K – знания;

DLR – спрос на правовые нормы;

DR – распределение ресурсов,

LR – правовые нормы.

Если посмотреть на предложенную последовательность, то можно увидеть, что полити- ческие аспекты в осуществлении институциональных изменений выражены неявно, т.е. через спрос на правовые нормы, в то время как в некоторых теориях институциональных изменений они представлены как ключевая движущая сила.

Исследование сущности, причин, источников, процессов институционального изменения является очень значительной темой и не может предполагать обстоятельного исследования в рамках нескольких абзацев, однако нами были сделаны предложения по синтезу названных выше теорий институциональных изменений. В общем виде институциональное изменение можно представить в качестве последовательности, изображенной на рисунке. Предложенную последовательность мы представили в виде классической схемы К. Левина, отражающей изменение и включающей четыре пересекающиеся этапа: диагностика – размораживание – изменение – замораживание [10]. Очень похожую схему можно найти у И. Бьоркмана, только первым этапом является не диагностика, а смещение [11], которое можно рассматривать как частный случай диагностики.

Логика институциональных изменений

Раскроем обозначения, принятые на рисунке 1: PP – политическое давление; FBC – предсказываемые выгоды от институционального изменения; SP – социальные предпочтения; DLR – спрос на правовые нормы; DR – распределение ресурсов; LR – правовые нормы; P – уровень цен; Q – объем производства; NS – уровень удовлетворения потребностей, е – совокупность иных факторов, способных оказывать определенное влияние на институциональные изменения. Знания и их прирост как явные факторы, инициирующие институциональные изменения, в предлагаемом подходе не содержатся, но здесь их можно представить как присутствующие имплицитно в качестве еще одного аргумента в каждой из функциональных зависимостей. Знания, таким образом, являются фоном, на котором происходят институциональные изменения.

При разработке предлагаемой модели институциональных изменений нами была перенесена концепция изменения личности и ее установок на общество. В целом, можно принять тезис о некоторой некорректности переноса моделей с микроуровня на макроуровень, но предложенная модель была использована К. Левиным в отношении групп, некоторых общностей и лежит в основе групповых тренингов, что дает возможность, на наш взгляд, перенести ее на общество, поскольку институциональное изменение совмещает изменение как на личностном, так и на надличностном уровне. Разбирая предложенную последовательность логических функций, мы считаем необходимым отметить, что в предлагаемую модель включены и политические ( FBC, PP ), и социальные ( SP ), и правовые ( LR ), и экономические ( DR, P, Q, NS ) аспекты, связанные с институциональными изменениями. Важным моментом в предлагаемой модели является цикличность, но чтобы разорвать цепочку, в которой начальная причина является функцией некоторого конечного результата, мы разграничиваем удовлетворение потребностей в обществе в целом и удовлетворенность инициаторов изменений.

С проведением институциональных изменений связывается один парадокс, который отмечают многие исследователи: результаты институциональных изменений не соответствуют их первоначальным целям, причем очень часто различия очень существенны [12].

Рассмотрим приватизацию, проведенную в России в конце ХХ в., как институциональное изменение с использованием предложенной нами схемы на рисунке. Этап диагностики начинается с определения удовлетворенности потребностей населения: здесь можно сказать о том, что базовые потребности были удовлетворены. Несмотря на дефицит товаров, большая часть населения обладала минимально необходимым набором благ, кроме того, в обществе не было расслоения вследствие ограничения

Логика процесса институциональных изменений размера подконтрольного имущества, большинство могло раз в год воспользоваться туристическими услугами. Это было возможно за счет работы компенсаторных механизмов, снижающих неэффективность распределительной (в терминологии О.Э. Бессоновой – раздаточной [13]) экономики, к которым можно отнести блат, родственные связи, знакомства, использование служебного положения, подарки и др.

Государство, обладая монополией на собственность, взяло на себя и обязательства по обеспечению достойного уровня потребления. Неудовлетворенность в большей степени была у номенклатурных работников тем, что их доминирующее положение в обществе не закреплено, не передается по наследству, хотя такое положение начало сниматься превращением номенклатуры в некоторое сословие. Фиксация прав собственности за фактическими управляющими и выступала в качестве тех бенефиций, к которым стремилась значительная часть номенклатуры, объединившейся вокруг фигуры харизматического выразителя этих устремлений Б. Ельцина, в коммунистической элите возникает раскол.

Этап размораживания связан с политическим давлением, которое оказывалось с помощью СМИ. Многие журналисты сменили тон, начали представлять западную экономику как процветающую благодаря частной собственности, рассуждали о возможности рабочего в развитых капиталистических странах заработать миллион долларов и отсутствии такой возможности у отечественных рабочих. Предшествующий период однозначного порицания западной экономической системы начал представляться как результат идеологического давления, представления неверных, подтасованных данных, а новое представление – как неидеологизированное, свободное, отражающее реальность. Тем самым изменялись общественные предпочтения и формировался спрос на новые законодательные нормы. Это отражено в научной дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «Вопросы экономики» в 1988–1991 гг. В отношении собственности возникал ряд предложений от превращения государственной собственности в подлинно социалистическую до приватизации и перехода к рыночным отношениям. Политическое давление начало изменять социальные предпочтения в обществе, в котором появляются и легализуются такие действия и мировоззренческие позиции, которые были выведены в СССР за рамки легитимных и легальных, происходит коммерциализация мировоззрения, а предпочтения – это продукт эмоций, а не разума.

Этап изменений связан с предъявлением спроса на новые нормы. Благодаря новым нормам: законам «О кооперации», «О предприятии», «О собственности» – возникла реальная возможность перераспределения ресурсов, выведения части ресурсов из общественной (государственной) собственности, были сняты ограничения на объем и тип ресурсов, находящихся в собственности у одного лица. Именно последнее изменение норм стало разрушительным для режима тотальной государственной собственности: легитимизацию отсутствия ограничений на тип и количество ресурсов в личной / частной собственности можно, на наш взгляд, считать границей, отделившей иерархию от рынка в СССР. В рамках самого этапа преобразований можно выделить три стадии: 1) стихийную приватизацию; 2) массовую приватизацию (малую и ваучерную); 3) денежную приватизацию [14]. По своей сути, само институциональное изменение предстало как перераспределение ресурсов согласно принятым легальным нормам.

Этап закрепления связан с изменением цен и объемов производства. Перераспределение, проведенное в ходе приватизации, существенно изменило ценовые соотношения и повлияло на объемы производства. Уровень удовлетворения потребностей существенно снизился, что не привело к закреплению института частной собственности, и поскольку уровень удовле-торения потребностей может рассматриваться как начало этапа диагностики в новом цикле институциональных изменений, то можно рассматривать неудовлетворение общества проведенными реформами как повод к началу новых институциональных изменений. Окончательного закрепления института частной собственности в РФ не произошло, так считает ряд отечественных исследователей-институционалистов [15], так считают исследователи из отечественных [16] и зарубежных (например, www. в своей оценке индекса свободы в РФ) специальных организаций.

-

1. Тамбовцев В.Л. Экономическая теория институциональных изменений. М., 2005.

-

2. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Вопросы экономики. 1994. №6. С. 104–113.

-

3. Yu T. An Entrepreneurial Perspective of Institutional Change // Constitutional Political Economy. 2001. Vol. 12. №3. P. 217–236.

-

4. Салихов Б.В. Экономическая теория: учебник. М., 2009.

-

5. Губарь А.И. Собственность и власть. Барнаул, 1993; Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема. М., 2009.

-

6. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.

-

7. Libecap G. Distributional Issues in Contracting for Property Rights // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1989. V. 145. P. 6–24.

-

8. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.

-

9. Тамбовцев В.Л. Указ. соч. С. 128.

-

10. Левин К. Гештальт-психология и социально-когнитивная теория личности. СПб., 2007.

-

11. Bjorkman I. Factors Influencing Process of Radical Change in Organizational Belief Systems // Scandinavian Journal of Management. 1989. Vol. 5. №4. P. 257.

-

12. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., 2007; Поппер К. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. М., 1992; Штомпка П. Указ. соч.

-

13. Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М., 2006.

-

14. Приватизация по-российски / сост. А. Чубайс, М. Бойко, П. Мостовой и др. М., 1998.

-

15. Нуреев Р., Рунов А. Россия: неизбежна ли деприватизация? (феномен власти-собственности в исторической ретроспективе) // Вопросы экономики. 2002. №6. С. 10–31; Капелюшников Р. Собственность без легитимности? // Вопросы экономики. 2008. №3. С. 85–105.

-

16. Приватизация – национализация: российские альтернативы. Результаты комплексного социологического исследования. М., 2006.

Список литературы Логика процесса институциональных изменений

- Тамбовцев В.Л. Экономическая теория институциональных изменений. М., 2005. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Вопросы экономики. 1994. №6. С. 104-113. Yu T. An Entrepreneurial Perspective of Institutional Change // Constitutional Political Economy. 2001. Vol. 12. №3. P. 217-236. Салихов Б.В. Экономическая теория: учебник. М., 2009. Губарь А.И. Собственность и власть. Барнаул, 1993. Мальцев Г.В. Бюрократия как правовая и моральная проблема. М., 2009. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. Libecap G. Distributional Issues in Contracting for Property Rights // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1989. V. 145. P. 6-24. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. Тамбовцев В.Л. Там же, 1997. С. 128. Левин К. Гештальт-психология и социально-когнитивная теория личности. СПб., 2007. Bjorkman I. Factors Influencing Process of Radical Change in Organizational Belief Systems // Scandinavian Journal of Management. 1989. Vol. 5. №4. P. 257. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., 2007. Поппер К. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. М., 1992. Штомпка П. Там же, 1992. Бессонова О.Э. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М., 2006. Приватизация по-российски / сост. А. Чубайс, М. Бойко, П. Мостовой и др. М., 1998. Нуреев Р., Рунов А. Россия: неизбежна ли деприватизация? (феномен власти-собственности в исторической ретроспективе) // Вопросы экономики. 2002. №6. С. 10-31. Капелюшников Р. Собственность без легитимности? // Вопросы экономики. 2008. №3. С. 85-105. Приватизация - национализация: российские альтернативы. Результаты комплексного социологического исследования. М., 2006.