Логистическая стратегия построения транспортно-экспедиционной сети

Автор: Кривошеев Антон Юрьевич

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 4 (94), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности обоснования автотранспортными предприятиями логистической стратегии развития бизнеса. Характеризуется дилемма «филиальная или агентская транспортно-экспедиционная сеть». Раскрывается специфика обоснования построения транспортно-экспедиционной сети на основе логистического подхода.

Логистика, мелкопартионная доставка, рентабельность, стратегия, транс-портно-экспедиционная сеть

Короткий адрес: https://sciup.org/14875536

IDR: 14875536

Текст научной статьи Логистическая стратегия построения транспортно-экспедиционной сети

⟡ ⟡ ⟡

Наличие отрицательных тенденций в сфере грузовых перевозок служит сигналом начала перемен на российском рынке транспортных услуг. Очевидно, что конкуренция на нем будет усиливаться. Она должна придать импульс развитию отраслевых процессов консолидации и будет способствовать уходу с рынка транспортных услуг мелких игроков. В этой ситуации перед транспортными предприятиями открываются новые рыночные возможности, обусловленные, в том числе, перспективами региональной экспансии. Чтобы ими воспользоваться, нужно выработать стратегию бизнеса с учетом надвигающихся перемен в предпринимательской среде и альтернативных вариантов построения транспортно-экспедиционных сетей (ТЭС).

Стратегия развития предприятия независимо от отраслевой специфики должна соединять в себе приростный и предпринимательские стили поведения. В первом случае целью предприятия выступает оптимальный уровень максимально возможной рентабельности в будущем, а во втором имеется группа целей: минимизация издержек; дифференциация. В условиях экономической рецессии наибольший приоритет для отечественных предприятий имеет минимизация издержек. Обеспечение рентабельности деятельности автотранспортного предприятия (АП) в этом случае достигается, прежде всего, за счет сокращения непроизводительных затрат, возникающих, например, по причине нулевых пробегов или пробегов АС без грузов. В решении этой задачи просматривается 2 варианта: повышение эффек-

ГРНТИ 06.56.31

Кривошеев Антон Юрьевич — аспирант кафедры логистики и торговой политики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук, проф. А.В. Парфенова.

Статья поступила в редакцию 02.08.2015 г.

Для ссылок: Кривошеев А.Ю. Логистическая стратегия построения транспортно-экспедиционной сети // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 4 (94). С. 91-95.

тивности планирования перевозок; формирование базы клиентов, обеспечивающих экономически целесообразную загрузку транспортных мощностей [3].

Объективные предпосылки для формирования у АП базы постоянных клиентов, обеспечивающих экономически целесообразную загрузку транспортных мощностей, по нашему мнению, могут создать два стратегических шага. В качестве первого из них следует назвать встраивание такого предприятия в цепи поставок, точнее говоря, в ее транспортные цепи. В условиях экономической рецессии полноценная долгосрочная интеграция рассматриваемых предприятий с производителями или предприятиями оптовой торговли - это труднодостижимая цель. Прикрепить административным путем потребителей транспортных услуг к поставщикам в рыночных условиях невозможно. Выход из сложившейся ситуации нами соотносится с целесообразностью восприятия перевозчиками доставки груза не как простого процесса его перемещения, а как транспортной функции, обеспечивающей интеграцию цепей поставок. Достижение этой цели достигается за счет следующих факторов:

-

1) обеспечение непрерывности управления в стыках транспортных и логистических процессов;

-

2) повышение вклада транспортно-экспедиционной деятельности в процесс предоставления цепями поставок конкурентоспособного уровня логистического сервиса;

-

3) дополнение перечня транспортных услуг услугами логистическими.

Второй вариант обеспечения рентабельности деятельности автотранспортного предприятия следует соотносить с построением канала распределения транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ). Один из вариантов решения этой задачи - построение филиальной или агентской транспортно-экспедиционной сети (ТЭС). Преимуществами филиальной ТЭС следует считать: сохранение головной компанией административного контроля транспортно-логистических операций; минимальные инвестиции в логистическую инфраструктуру ТЭС; формирование объективных предпосылок для устойчивости и регулярности грузовых потоков, циркулирующих в филиальной ТЭС. Коммерческие перспективы оказания услуг ответственного складского хранения филиалами такой сети целесообразно рассматривать с учетом территориальной специфики спроса на логистические услуги и прогнозных оценок в отношении динамики и интенсивности входящих в проектируемые филиальные грузовые склады товарных потоков и, соответственно, исходящих.

Альтернативой филиальной ТЭС следует считать агентскую ТЭС. Использование этого варианта позволяет избежать рисков, обусловленных неправильными решениями, связанных с размещением объектов логистической инфраструктуры. Дело в том, что в их обосновании трудно учесть ряд факторов, в частности, сложно оценить операционные логистические издержки. Обращение головной компании ТЭС сети к услугам ТЭА обусловливается следующими причинами: ТЭА имеют достаточный практический опыт и развитые деловые контакты с представителями местного бизнеса; объемы условно-постоянных затрат головной компании ТЭС снижаются; передача независимому ТЭА распределительных полномочий и отведение ему исключительной территории для совершения агентских действий формирует у него лояльность по отношению к фокусной компании; поддержание долговременных отношений сотрудничества с клиентами для независимых ТЭА - это гарантия повторных обращений за услугой; работа с ТЭА способствует более глубокому технико-экономическому обоснованию проектов открытия филиалов; гибкость операционной логистической деятельности в ТЭС возрастает; достигается более высокая степень ориентации ТЭС на клиента.

Независимо от логистической стратегии построения ТЭС в ее обосновании первостепенное внимание должно уделяться оценке стоимости проекта развития транспортно-логистического бизнеса. Актуальность этого требования, учитывая рост стоимости заемных средств и неопределенность экономической ситуации, сегодня как никогда высока. В рамках такой оценки особое значение приобретает расчет безубыточности подобного логистического проекта. Он состоит в определении минимального объема реализации транспортно-логистических услуг, которому соответствует ненулевой уровень рентабельности предприятия.

Решение этой задачи осложняют следующие факторы. Во-первых, график рентабельности строится с учетом допущений: цена услуг не меняется; проблемы реализации услуг не существует. Во-вторых, объективные предпосылки для финансовой оценки проекта развития транспортнологистического бизнеса создает наличие статистических данных. Если такие данные до начала экономической рецессии и были, то сегодня признать их репрезентативными сложно. В-третьих, ТЭО проекта развития транспортно-логистического бизнеса предполагает обоснование потребности в увеличении собственного подвижного состава и изменении его видовой структуры. Во внимание здесь не- обходимо принимать предполагаемые технологии перевозок и транспортно-технологические схемы доставок грузов, которые учитываются в процессе. В-четвертых, оценка рентабельности проекта развития транспортно-логистического бизнеса во многом зависит от обоснованной тарификации услуг.

В обосновании проекта трансформации транспортного предприятия в 3PL логистического провайдера, например, в случае построения филиальной ТЭС, предоставляющей услуги по мелкопартионной доставке, неизбежно возникает вопрос о количестве и местонахождении грузовых терминалов (складов). Опорная сеть таких терминалов определяет не только места размещения филиалов (перевалочных пунктов – центров логистической активности), но и особенности транспортной сети, т.е. возможности оптимизации транспортных расходов.

В [5] предлагается метод определения оптимального количества складов (метод СПбГИЭУ). Он базируется на ряде допущений: затраты складские и на грузопереработку считаются ничтожными; функциональное назначение складов не учитывается; потребители закрепляются за поставщиками; критерием оптимальности служит минимум транспортной работы. Последний показатель не является экономическим, что ставит под сомнение метод СПбГИЭУ. Следует отметить, что в период существования командно-административной экономики для решения дилеммы «транзитные или складские поставки» использовались справочно-нормативные таблицы [6]. На этом фоне обращает на себя внимание подход к обоснованию количества грузовых терминалов в ТЭС, ориентированной на мелкопартионную доставку [1]. Согласно ему наличие грузового терминала в ТЭС оправданно, если он позволяет получить экономический эффект от консолидации отправок. Недостатком этого подхода следует считать неучет условно-постоянных затрат грузовых терминалов. Однако его можно устранить, используя классическую формулу для определения точки безубыточности.

Возможны два варианта построения ТЭС, учитывая, что доставка потребителям с грузовых терминалов будет производиться силами местных автоперевозчиков. В 1-м случае сеть строится фокусной компанией на основе филиалов (собственных грузовых терминалов), которые не имеют собственного парка автотранспортных средств. Во 2-м случае ТЭС опирается на ТЭА, имеющие собственную материально-техническую базу или не имеющие ее (арендующие терминалы и др.). В любом случае затраты на обращение фокусной компании ТЭС к таким агентствам будут классифицироваться как условно-переменные.

Безубыточность деятельности предприятия, безусловно, предполагает, что уровень рентабельности (Т) неотрицателен. Однако близость логистического проекта ТЭС к такому уровню свидетельствует о недостаточной его рыночной устойчивости, поэтому в качестве ориентира необходимо выбирать как минимум 20% [4]. Условие безубыточности характеризуется соотношением [1]:

Tmin=I/((1-(Р/C)), где I – условно-постоянные затраты; Р – условно-переменные затраты; C – цена услуги.

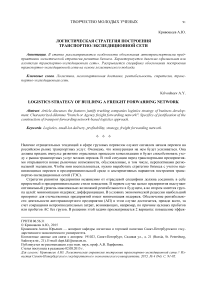

Особенности интерпретации формулы приведены в таблице. Принимая во внимание наши выводы, представляется возможным предложить алгоритм разработки логистической стратегии построения ТЭС (см. рисунок).

Таблица 1

Значения T min для различных случаев построения ТЭС

|

s 2 & к m |

I tfc |

P tvc |

C |

||||||

|

Затраты на использование производственных факторов |

Затраты |

||||||||

|

1 |

ФК ГТ |

ФК на 1 консолидированную отправку |

филиала на 1 среднюю грузовую отправку |

c ЭК о Щ )S ^ § н о н о О о |

|||||

|

на эксплуатацию оборудования, зданий; использование человеческих ресурсов на постоянной основе |

на грузо-переработку |

на доставку до ГТ |

на складское хранение |

на грузо-переработку |

на доставку местным транспортом |

||||

|

2 |

ФК |

ФК |

|||||||

|

на эксплуатацию оборудования, зданий; использование человеческих ресурсов на постоянной основе |

на грузоперера-ботку 1 консолидированную отправку |

на доставку до ГТ транспортноэкспедиционного агентства |

на вознаграждение транспортноэкспедиционного агентства |

||||||

В рамках обоснования построения ТЭС особое внимание следует уделять обеспечению логистического равновесия в сети, т.е. балансу поставок на входе и выходе сети [8]. В рамках решения этой задачи актуализируется поиск оптимального (конкурентоспособного) уровня логистического сервиса, предоставляемого ТЭС [7]. Уровень этого сервиса должен обеспечивать лояльность потребителей, т.е. гарантировать их повторное обращение к услугам ТЭС [9]. Кроме того, особую актуальность приобретает обоснование контрактной составляющей логистической стратегии построения ТЭС, неотъемлемой частью которого следует считать логистическую экспертизу [10].

Рис. 1. Алгоритм разработки логистической стратегии построения ТЭС

Список литературы Логистическая стратегия построения транспортно-экспедиционной сети

- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1994. 384 с.

- Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 640 с.

- Единая транспортная система/Под ред. В.Г. Галабурды. М.: Транспорт, 2001. 303 с.

- Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: Высшая школа, 2001. 875 с.

- Модели и методы теории логистики/Под ред. В.С. Лукинского. СПб.: Питер, 2007. 448 с.

- Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту. М.: Экономика, 1975. 495 с.

- Ткач В.В. Сервисные приоритеты управления логистическими цепями//Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 3. С. 110-113.

- Ткач В.В. Управление цепями поставок: обеспечение логистического равновесия путем переговоров//Вестник Российской академии естественных наук. 2013. № 4. С. 96-98.

- Ткач В.В. Учет фактора лояльности потребителя и поставщика в планировании поставок в логистических цепях//РИСК. 2012. № 2. С. 77-80.

- Ткач В.В. Элементы контрактной стратегии управления цепями поставок//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2012. № 5 (156). С. 147-151.