Локализация дефектов оболочки волоконного световода на коротких длинах оптического волокна

Автор: Бурдин Владимир Александрович, Дмитриев Евгений Владимирович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 3 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе описано физическое моделирование ОВ с дефектом оболочки и экспериментальные исследования, в результате которых было подтверждено предположение о возможности локализации дефекта по результатам сравнения поляризационных характеристик обратного рассеяния короткого участка оптического волокна (ОВ), измеренных до и после появления дефекта, при использовании в качестве меры сравнения параметра корреляции. Представлены примеры локализации дефекта на длине ОВ до 2 км с погрешностью менее 100 м.

Волоконный световод, оптическое волокно, оболочка, сердцевина, микротрещина, характеристика обратного рассеяния, поляризационный импульсный оптический рефлектометр

Короткий адрес: https://sciup.org/140191411

IDR: 140191411 | УДК: 621.396.2

Текст обзорной статьи Локализация дефектов оболочки волоконного световода на коротких длинах оптического волокна

Постановка задачи

Для ряда практических приложений представляет интерес локализация дефектов оболочки волоконного световода (ВС) на коротких длинах ОВ, в частности, на строительных длинах оптического кабеля (ОК). Здесь ОВ – это ВС в первичном защитно-упрочняющем покрытии (ПЗУП). Хорошо известно, что когда к волокну прикладывается нагрузка, дефекты выступают в роли концентраторов напряжения [1-3]. Для измерений распределений механических напряжений вдоль

ОВ применяются различные методы [4], в том числе базирующиеся на применении поляризационного оптического рефлектометра – POTDR (Polarization Optical Time Domain Reflectometer) [5; 7]. Принципы работы POTDR известны более 25 лет [6]. В простейшем случае это обычный работающий во временной области оптический рефлектометр обратного релеевского рассеяния – OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), на выходе которого включен поляризатор [6-7]. В результате измеряется временная зависимость мощности оптического излучения обратного ре-леевского рассеяния одной поляризации – поля-ризационнаяхарактеристикаобратногорассеяния ОВ. Традиционные методы обработки поляризационных характеристик обратного рассеяния, базирующиеся на определении скользящего среднего значения длины биений ОВ, неприменимы для выявления локальных дефектов – одиночных микротрещин, изгибов. Известен способ локализации дефектов в сердцевине ОВ, основанный на сравнении характеристик обратного рассеяния ОВ, измеренных до и после появления дефекта, и вычислении коэффициента корреляции между ними [8]. Было предположено, что, сравнивая поляризационные характеристики обратного рассеяния участков ОВ, измеренные до и после появления дефекта, по изменениям вдоль волокна значений скользящего коэффициента корреляции (СКК) между ними можно локализовать местоположение микротрещины на поверхности оболочки волоконного световода. Для проверки указанного предположения были выполнены экспериментальные исследования на физической модели. Результаты исследований представлены в данной работе.

Описание модели

Для реализации физической модели ОВ с поверхностным дефектом оболочки световода и экспериментальных исследований потенциальных возможностей предложенного метода локализации дефектов необходимо было решить следующие задачи:

-

- формирование дефекта на поверхности оболочки световода;

-

- определение действительного значения расстояния до местоположения дефекта на поверхности оболочки;

-

- контроль наличия дефекта на поверхности оболочки;

-

- отбор образцов ОВ, дефект оболочки которого можно считать поверхностным;

-

- измерение и обработка поляризационных характеристик обратного рассеяния образца ОВ, измеренных до и после формирования дефекта на поверхности световода.

Поверхностным дефектом оболочки будем считать дефект, глубина которого настолько мала, что он не влияет на потери распространяющегося в сердцевине ОВ оптического излучения и, соответственно, не может быть выявлен по результатам измерений обычным импульсным оптическим рефлектометром.

Для физического моделирования и испытаний использовали стандартный набор инструментов для подготовки ОВ к соединению (стриппер, ска-лыватель), ручку-скалыватель Clauss GS-30-W, аппарат для сварки ОВ Ericsson FSU-975 с опцией контроля качества сварки по «тепловым» изображениям и импульсный оптический рефлектометр Anritsu MW9076. Для измерений поляризационной характеристики обратного рассеяния ОВ этот же рефлектометр подключали к ОВ через поляризатор.

Физическая модель ОВ с дефектом на поверхности оболочки представляла собой две длины ОВ на катушках, соединенные между собой методом сварки. К свободным концам ОВ подваривались пигтейлы с разъемами типа FC/PC для подключения к оптическому рефлектометру. Дефект на поверхности оболочки формировался вблизи торцов свариваемых ОВ, что позволило с высокой точностью измерять расстояние до местоположения дефекта и, что важно, используя возможности сварочного аппарата Ericsson FSU-975, контролировать наличие дефекта как по изображениям в рассеянном свете, так и по «тепловым» изображениям.

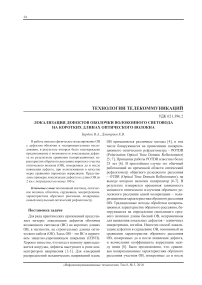

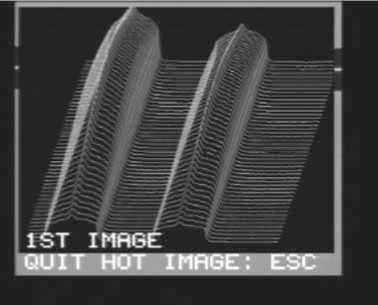

Рис. 1. Изображение ОВ с дефектом оболочки в рассеянном свете

1ST IMAGE QUIT HOT IMAGE: ESC

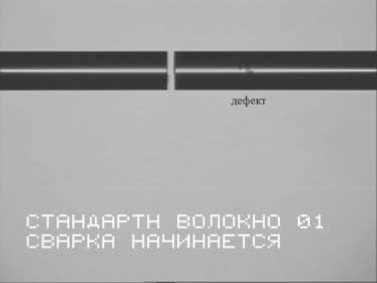

Рис. 2 «Тепловое» изображение ОВ с дефектом

Для формирования дефекта выполняли следующие операции. Предварительно по стандартной методике волокна готовили к соединению методом сварки: на концах ОВ стриппером снимали ПЗУП, с помощью прецизионного скалывателя обрабатывали торцы. Затем с помощью оптического рефлектометра измеряли длины сращиваемых волокон. На одном из ОВ в непосредственной близости от границы скола (200 … 300 мкм) на поверхность оболочки световода ручкой-ска-лывателем наносили царапину. Затем с помощью аппарата Ericsson FSU-975 выполняли сварку ОВ, после чего по изображениям в рассеянном свете (см. рис. 1) и «тепловым» изображениям (см. рис. 2-4) контролировали наличие дефекта на оболочке.

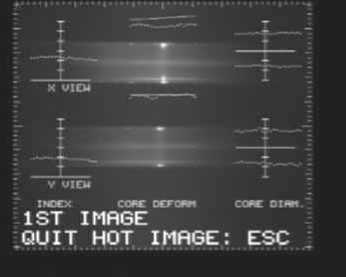

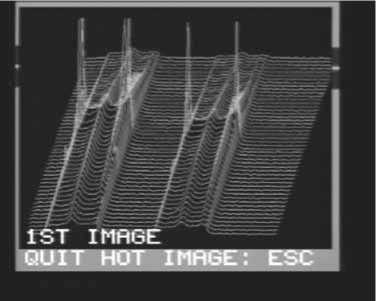

На рис. 3 приведено трехмерное «тепловое» изображение ОВ с дефектом на оболочке вблизи от сварного соединения, а на рис. 4 – без дефекта.

Оптическим рефлектометром в обычном режиме измеряли характеристику обратного рассеяния сваренных волокон. Если дефект можно было выявить на рефлектограмме, то полагали, что дефект нельзя считать поверхностным, и образец отбраковывался. Волокно в месте соединения обламывали, и операции формирования дефекта повторяли сначала.

Рис. 3. Трехмерное «тепловое» изображение ОВ с дефектом оболочки

Рис. 4. Трехмерное «тепловое» изображение ОВ без дефектов

Порядок проведения испытаний и результаты

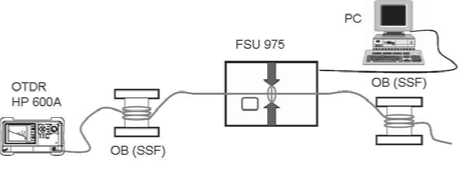

Схема испытаний представлена на рис. 5. Предварительно отбирали два образца ОВ на катушках, каждый длиной около 1 км, с близкими значениями коэффициента релеевско-го рассеяния, таким образом, чтобы высота ступеньки на рефлектограмме, соответствующая их сварному соединению, не превышала 0,01 дБ по шкале оптического рефлектометра. Образцы ОВ сваривали. Измеряли поляризационную характеристику обратного рассеяния ОВ полученной длины и его же ха- рактеристику обратного рассеяния в обычном режиме оптического рефлектометра. Затем в соответствии с описанной выше методикой формировали поверхностный дефект на оболочке световода и измеряли указанные выше характеристики обратного рассеяния ОВ с дефектом оболочки. Данные рефлектограмм записывали в формате ASCII и обрабатывали в среде MatLab. Для каждой пары образцов ОВ испытания повторяли 35 ... 40 раз. Всего испытания были выполнены для 38 пар образцов ОВ.

Рис. 5. Схема испытаний

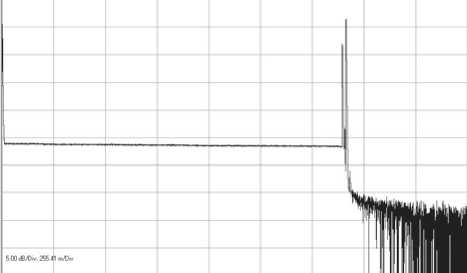

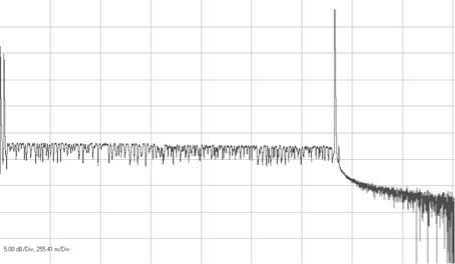

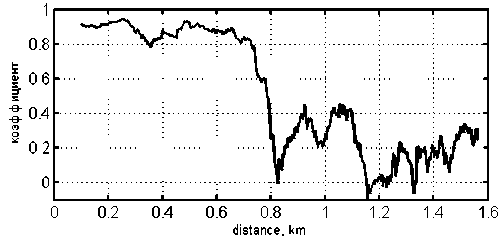

Ниже в качестве примера приведены результаты измерений и обработки данных для одной пары образцов стандартного ступенчатого одномодового ОВ типа SMF 28e™ длиной 763 м и 909 м соответственно. На рис. 6-7 представлены примеры рефлектограмм. На рис. 8 приведен пример графика изменений вдоль волокна с дефектом оболочки СКК поляризационных характеристик обратного рассеяния,измеренных до и после формирования дефекта.В данном примере длина окна при вычислении СКК была выбрана равной 1 00 м. Как видно из рис. 8, характеристика СКК имеет перегиб в области дефекта.

Начало перегиба соответствует отметке 0,702 ± 0,027 м, а конец – 0,794 ± 0,027 м. Таким образом,оценка погрешности локализации дефекта соизмерима с длиной окна.

Рис. 6. Рефлектограмма OTDR

Рис. 7. Рефлектограмма POTDR

Рис. 8. Изменение СКК вдоль ОВ с дефектом оболочки

Заключение

В результате описанных в данной работе экспериментальных исследований на физических моделях ОВ с дефектом на поверхности оболочки световода подтверждено предположение о возможности локализации дефекта по результатам сравнения поляризационных характеристик обратного рассеяния короткого участка ОВ, измеренных до и после появления дефекта, при использовании в качестве меры сравнения параметра корреляции. Представлены примеры локализации дефекта на длине ОВ до 2 км с погрешностью менее 100 м.

Список литературы Локализация дефектов оболочки волоконного световода на коротких длинах оптического волокна

- Semjonov S.L., Glaeseman G.S., Clark D.A., Bubnov M.M. Fatigue behavior of silica fibers with different defects//SPIE Proceedings. V. 4215, 2001. -P. 2835.

- Matthewson M. J. Environmental effects on fatigue and lifetime predictions for silica optical fibers//SPIE Proceedings. V. 4940, 2002. -P. 80-92.

- Semjonov S.L. Concept of reliability of optical fibers//SPIE Proceedings. V. 4639, 2002. -P. 1-10.

- Alasaarela I., Karioja P., Kopola H. Copmparison of distributed fiber optic sensing methods for location and quantity information measurements//Opt. Eng. V. 41(1), 2002. -P. 181-189.

- Rogers A.J. Distributed optical-fiber sensors for measurement of pressure, strain and temperature//Phys.Rep. V. 169(2), 1988. -P. 99-143.

- Rogers A.J. Polarization-optical time domain reflectometry: a technique for the measurement of field distributions//Appl. Opt. V. 20(6), 1981. -P. 1060-1074.

- Galtarossa A., Menyuk C.R. Polarization mode dispersión. Springer, 2005. -296 c.

- Андреев В.А., Андреев Р.В., Бурдин А.В., Бурдин В.А. Способ идентификации поврежденного оптического волокна//Патент RU 2256161 C2. 2005, БИ № 19.