Локальные варианты древнерусского женского погребального костюма Верхневолжья

Автор: Степанова Ю.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русский убор

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье Ю.В. Степановой рассматривается проблема выделения местных вариантов погребального костюма средневековой русской женщины. Автор анализирует весь корпус материалов с курганских кладбищ Верхнего Поволжья. Детали металлического костюма имеют особое значение при различении разных вариантов погребального костюма. Выделены всего три основных местных варианта костюма, а также несколько подвариантов, которые использовались в некоторых районах. Более того, специфические особенности костюма были прослежены даже для кластеров двух или трех курганских кладбищ. Три основных варианта костюма, вероятно, отражают процесс формирования средневекового русского костюма, разработанного из славянского. Они также помогают реконструировать процесс расселения территории славянами. Третий базовый вариант костюма, используемого на востоке обсуждаемого региона, отражает некоторые характерные финно-угорские черты, сохранившиеся в этом районе. На Западе некоторые детали костюма связаны с племенами прибалтов. Суб-варианты указывают на процесс формирования средневекового русского костюма, характерного для Верхней Волги, и похожий на северорусский костюм, известный этнографически. В этом контексте становится понятнее история некоторых особенностей Тверского народного костюма.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328420

IDR: 14328420

Текст научной статьи Локальные варианты древнерусского женского погребального костюма Верхневолжья

Источниковой базой исследования являются материалы женских погребений 76 курганных групп Верхневолжья, в которых зафиксировано 408 женских погребений с остатками костюма. Следует отметить, что не все источники являются одинаково информативными. В некоторых погребениях невозможно отнести те или иные категории инвентаря к определенным, известным в настоящее время типам и выяснить расположение вещей по существующим сейчас источникам. Наиболее полноценными для изучения погребального костюма являются материалы крупных и относительно полно исследованных в полевом отношении некрополей, большинство из которых изучалось уже во второй половине XX в.: Березовецкий могильник, Большая Коша, Струйское, Гульцово, Суходол, Усть-Суходол, Высокино, Избри-жье, Пекуново 2, Плешково 1, Заборье, Загорье, Глинники, Воробьеве 2, Хилово. Все же полностью исключены из анализа были только около 5% погребений, остальные 85% (388 погребений) дают возможность делать выводы о погребальном костюме.

Следует отметить также, что в дальнейшем анализе не были учтены погребения девочек, поскольку они отличаются своеобразием: например, в них чаще встречаются перстнеобразные височные кольца или отсутствуют головные украшения (при преобладании в женских погребениях курганной группы браслетообразных колец).

Большинство анализируемых погребений датируется Х1-ХП вв. Лишь 23 захоронения Березовецкого могильника можно отнести к концу X -началу XI в. Некоторые малоинвентарные погребения можно датировать лишь широко - XI-XIII вв.

В результате изучения состава женского погребального костюма Верхневолжья было выяснено, что основные различия в костюме проявляются:

I) в покрое и составе одежды; П) типах головных украшений и способах их ношения; Ш) характере прочих украшений (нагрудных, поясных и наручных) и способах их ношения. Рассмотрим варианты костюма, выделяющиеся по этим трем основным признакам.

I. Варианты костюма по покрою и составу одежды. По материалам изучаемых погребений реконструируется поясная одежда, а также, предположительно, распашная наплечная и лямочная одежда либо одежда с широким вырезом горловины.

Поясная одежда реконструируется по наличию остатков поясов, пряжек и различных предметов, подвешенных или пришитых к поясу. Вопрос о том, была ли это набедренная одежда типа поневы или юбки, или имела место подпоясанная наплечная одежда, остается невыясненным в абсолютном большинстве случаев, поскольку остатки тканей немногочисленны и фрагментарны. Лишь находки в кургане 109 Избрижского некрополя с высокой степенью достоверности позволяют предположить наличие комплекса костюма с поневой. Вместе с тем наблюдаются определенные закономерности в распространении одежды с поясом в Верхневолжье. Поясные комплексы встречаются практически на всей изучаемой территории, но преобладают в погребениях ее восточной части: в курганных группах Загорье (поясные комплексы составляют 27% от общего количества костюмных комплексов этой курганной группы), Глинники (39%), Заборье (31%), Пекуново 2 (40%), Плешково 1 (73%).

Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что в погребениях, где не зафиксированы соответствующие остатки, не было поясной одежды. Тем не менее прослеживаются закономерности в территориальном распределении костюмных комплексов без остатков пояса. Полное отсутствие деталей поясной одежды отмечается в погребениях некрополей у погоста Стерж, Горки, Струйское, Благовещенье, Гульцово, Горбуново, Петровское, Юрятино, Мозгово, Титовка, Волосово, Сильменево, Рождественно, Козлово, Иворово 2, Игрищи, Беседы 2, Дуденево, Сутоки 2, Воробьево 2. Количественно концентрация этих комплексов приходится на территорию современных Зубцовского, Старицкого и Калининского р-нов Тверской обл.

Наличие распашной одежды можно предположить по находкам фибул в центре груди, а также вертикально расположенных нашивных украшений -спиральных пронизок и обоймиц. Эта одежда могла представлять собой как накидку (наплечное покрывало), так и одежду с рукавами. Подобный элемент костюма зафиксирован лишь в одном некрополе, расположенном в восточной части Верхневолжья, - Плешково 1. Вероятно, что такая же одежда имела место и на соседней территории Верхнего Помоложья, в частности, в погребениях курганной группы Сорогожское (Исланова, 1996. С. 61, 62).

Лямочная одежда реконструируется с наименьшей степенью достоверности. Сделать предположения о ее наличии позволяют находки парных плечевых украшений, украшений в нагрудной зоне и фрагментов разнородных тканей. Так, в погребениях курганных групп Большая Коша, Хвошня,

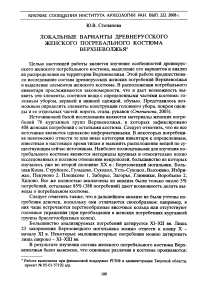

Усть-Суходол, Глинники обнаружены парные связки бубенчиков, располагавшиеся на плечах; в Плешково 1 и Глинниках пары составляют различные подвески: цепочки и монетовидные подвески, привески и ножи. Кроме того, в Глинниках фиксируется одежда с широким вырезом - по наличию ряда бубенчиков поперек груди. Подобная одежда, вероятно, имела место и в погребениях курганных групп, расположенных в бассейне Верхней Мологи -Бежицы и Сорогожское (Исланова, 1996. С. 62). В целом, лямочная одежда или одежда с широким вырезом горловины фиксируется в западных и восточных районах Верхневолжья. Рисунок 1 демонстрирует распределение приведенных вариантов одежды на территории Верхневолжья.

И. Варианты костюма по характеру головных украшений и способам их ношения. В верхневолжских погребениях найдены следующие типы головных украшений и деталей головного убора: венчики металлические и тканые, височные кольца, бусы, привески, шпильки-скобки, детали косников. Самыми распространенными их них являются височные кольца. Височные украшения верхневолжских погребений очень разнообразны. Встречены следующие их типы: завязанные (с одним и двумя завязанными концами), с заходящими или несомкнутыми концами, эсоконечные, загнутоконечные, втульчатые, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные. По размерам выделяются браслетообразные, перстнеобразные и среднего размера височные кольца. Металлические венчики подразделяются на наборные из спиралек и пластинок и пластинчатые (изготовленные из металлической ленты). Среди привесок, относящихся к головному убору - бронзовые бубенчики и трапециевидные привески, тканые бубенчики и бахрома. Бусы, бисер и привески в некоторых случаях обнаружены в россыпи в области головы, вместе с тканью, что позволяет интерпретировать их как остатки расшитых головных покрывал. Украшения кос представлены ткаными лентами с металлическими обоймицами и связками бубенчиков.

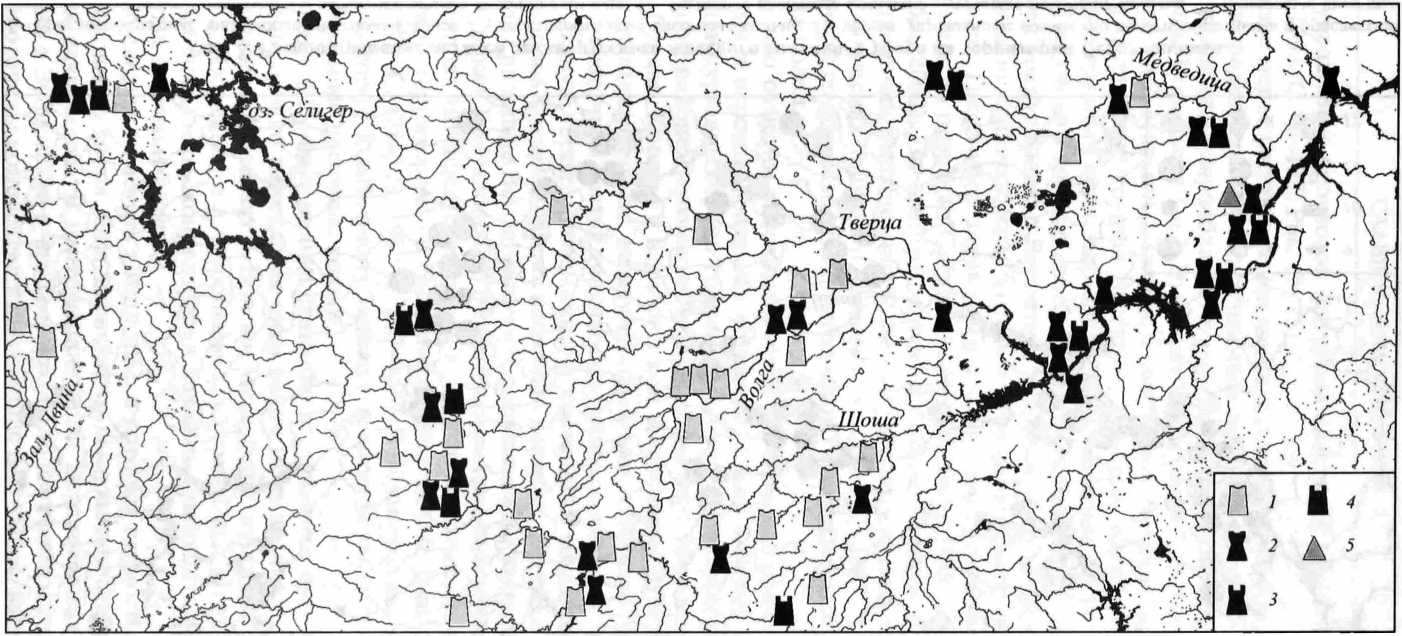

При изучении способов ношения головных украшений и их комбинаций мной были сделаны следующие наблюдения (рис. 2). Наиболее распространенным вариантом головного убора в Верхневолжье является убор с браслетообразными завязанными височными кольцами. Данный тип украшений встречен практически на всей территории Верхневолжья, кроме ряда некрополей восточной части: Воробьеве 1 и 2, Пекуново 2, Сутоки 2, у г. Кашин, Мотыли, Бежицы, Сорогожское. Преобладают такие уборы в центральном и западном районах Верхневолжья. Для браслетообразных колец прослеживаются разные способы их ношения. На востоке и западе зафиксирован “горизонтальный” способ их ношения - вокруг головы. В центре распространен “вертикальный”, при котором кольца свисают вдоль лица, подвешиваясь на ленте или скрепляясь друг с другом. Подобный убор напоминает древнерусские рясна. В погребениях, расположенных на территории современных Селижаровского и Ржевского р-нов Тверской обл., относительно хорошо фиксируется жесткая основа головного убора. Ее главной особенностью является сравнительно высокая передняя часть. Так, в погребениях из Большой Коши основой женского головного убора, вероятно, были высокие берестяные кружки; в погребениях из Суходола передняя часть берестяной

Рис. 1. Распространение вариантов древнерусской женской погребальной одежды на территории Верхневолжья

/ - одежда без деталей пояса; 2 - одежда с поясом; 3 - лямочная одежда с поясом; 4 - лямочная одежда без пояса; 5 - наплечная распашная одежда

Рис. 2. Распространение деталей древнерусского женского головного убора на территории Верхневолжья

/ - браслетообразные завязанные височные кольца; 2 - перстнеобразные височные кольца; 3 - уборы, украшенные совместно перстнеобразными и браслетооб-раэными височными кольцами; 4 - загнутоконечные височные кольца; 5 - бусинные височные кольца; 6 - лучевые височные кольца; 7 - лопастные височные кольца; 8 - ромбощитковые височные кольца; 9 - венчики пластинчатые; 10 - венчики наборные из спиралек и пластинок; 11 - головные покрывала;

12 - комплексы без деталей головного убора

основы украшалась бронзовой фигурной пластиной (Дашкова, Дворников, Хохлов, 1993. С. 96-127. Рис. 13, 15).

Гораздо менее распространен вариант головного убора с перстнеобразными или среднего размера височными кольцами с заходящими или несомкнутыми концами. Он преобладает в восточной части Верхневолжья (курганные группы Воробьеве 1 и 2, Выркино 3, Пекуново 2, Сутоки 2, у г. Кашин, Плешково 1 и 2, Мотыли, Бежицы, Сорогожское) и единично зафиксирован в центре (курганные группы Беседы 2, Козлове, Иворово 2) и на западе (курганные группы Горки, Березовецкий могильник). В Плешково 1, Воробьеве 1, Пекуново 2 хорошо прослеживается способ ношения перстнеобразных колец вокруг головы. Вероятно, головной убор здесь представлял собой округлую шапочку, край которой украшали перстнеобразные височные кольца. Такой убор характерен для костюма поволжских финнов от I тыс. до н.э. до позднего Средневековья (Белицер, 1951; Воронина, 1973; Никитина, 2002). По этнографическим данным хорошо известна такая -круглая шапочка, украшенная монетами - важный элемент девичьего костюма поволжских финнов (Лебедева, Атаманов, 1987; Семенов, 1987). В курганной группе Избрижье встречается “вертикальный” способ ношения таких колец.

Отдельно отметим головные уборы, украшенные совместно браслетообразными и перстнеобразными кольцами. Такой вариант характерен для погребений курганных групп Глинники, Заборье и Загорье, расположенных в восточном районе Верхневолжья. Единично этот убор встречается в Избрижье, Горках, Кошево и Березовецком могильнике. Этот вариант можно назвать “промежуточным” между комплексами головных украшений центральной и восточной частей территории Верхневолжья.

Компактную территорию занимают костюмные комплексы, в состав головных уборов которых входят наборные венчики. Уборы с венчиками локализуются на западе Верхневолжья (Березовецкий могильник, некрополь у погоста Стерж). Головной убор с наборным венчиком характерен для латгалов, земгалов, литовцев и известен в памятниках, расположенных вблизи латгальской территории - в Смоленской, Витебской, Псковской областях (Седов, 1970. С. 121-123; 1987. С. 357^456). В Верхневолжье встречается вариант, в котором к наборному венчику прикреплены среднего размера и перстнеобразные височные кольца.

Бусинные височные кольца единично встречаются практически на всей территории, однако выделяется один район их концентрации - на востоке Верхневолжья, в бассейнах р. Волги и Медведицы (курганные группы Пекуново 1 и 2, Кидомля 1 и 3, Воробьево 2, Сутоки 1 и 2, Посады). В этом же районе наблюдается и концентрация находок ромбощитковых, лучевых и втульчатых височных колец.

Особо следует отметить комплексы, в которых полностью отсутствуют детали головного убора. Они зафиксированы практически во всех верхневолжских некрополях. В центральной части Верхневолжья (современные Стярипкий и Зубцовский р-ны Тверской обл.) выделяется компактная зона, где сосредоточены комплексы, включающие нагрудные, наручные и другие детали, но без головных украшений (курганные группы Петровское, Мозго-во, Титовка, Ягодино, Рождественно, Могилицы 1, Высокино, Козлове).

Ш. Варианты костюма по характеру прочих украшений и аксессуаров (нагрудных, поясных и наручных) и способам их ношения. Среди категорий украшений и различных аксессуаров древнерусского женского погребального костюма Верхневолжья выделяются следующие:

-

- нагрудные и шейные: гривны, ожерелья из бус, монетовидные привески и привески-монеты, цепочки, шумящие украшения различных форм, бубенчики, ножи;

-

- поясные: монетовидные привески и привески-монеты, перстни, цепочки с привесками, шумящие украшения, бубенчики, ножи, карманы с пряслицами или гребнями;

-

- наручные: браслеты, перстни.

Анализ распространения этих деталей одежды в погребениях верхневолжских некрополей позволяет сказать следующее. Наиболее распространенным украшением женской одежды являются нагрудные ожерелья из бус. Они встречаются на всей изучаемой территории и являются, пожалуй, самым характерным элементом погребального женского костюма, опережая даже головной убор и его украшения. Иногда в их состав включаются привески различных форм. Остальные типы украшений встречаются гораздо реже.

Из поясных деталей наиболее частой является нож. Поясные комплексы с ножами встречены на всей территории Верхневолжья и концентрируются в его восточной части (курганные группы Загорье, Заборье, Глинники, Устье, Пекуново 2, Плешково 1, у г. Кашин). В костюме Избрижья и Березо-вецкого могильника нож чаще прикрепляется к нагрудной части одежды.

Перстни и браслеты распространены повсеместно, но наиболее характерны для центральной и восточной частей Верхневолжья.

Цепочки с привесками и без них встречаются на широкой территории. Обычный способ их ношения - прикрепленными к плечу за один конец. Однако в погребениях курганных групп Гульцово и Бежицы зафиксированы случаи и их горизонтального ношения, поперек груди.

Бубенчики характерны для 19% костюмных комплексов Верхневолжья. Обычное их расположение - у пояса или на плечах, нашитыми на одежду, включенными в состав ожерелий. Для костюма курганной группы Блинники характерно расположение бубенчиков горизонтально, в нагрудной зоне, что позволяет реконструировать, как уже отмечалось, одежду с широким вырезом.

Все эти детали являются наиболее характерными для костюма Верхневолжья. Отметим теперь ряд особенных элементов, редких или встречающихся локально.

Шумящие украшения различных форм зафиксированы в таких некрополях, как Большая Коша, Ягодино, Мокрые Пожни, Плешково 1, Пекуново 2, у г. Кашин, Посады, Устье, Колюбеево. Однако их можно считать относительно редкими для Верхневолжья, поскольку находки их в этих курганных группах, как правило, единичны. Высокая концентрация шумящих привесок отмечается лишь в курганной группе Плешково 1. Подвески Плешково 1

изготовлены в “мерянском” стиле, для которого характерны волюты, плетеные “косички”, трапециевидные и бутылковидные привески. Мерянское население являлось важном компонентом в составе плешковской общины, что объясняет присутствие здесь большого количества шумящих украшений (Комаров, 2002. С. 153, 154, 167). В целом, находки шумящих подвесок приходятся в основном на юг и восток Верхневолжья.

Заметная деталь пояса, хорошо прослеживающаяся в погребениях целого ряда некрополей, это карманы, изготовленные их кожи или ткани, в которых чаще всего находились пряслица или гребни, единично - бронзовые бубенчики. Такой аксессуар характерен для некрополей, расположенных в центральной части изучаемой территории и на западе (Хвошня, Малый Бо-хот, Суходол, Хилово, Избрижье, Глинники).

Весьма редкой деталью являются перстни, выступающие в качестве привесок, нашитых на одежду. Как правило, они тоже являются украшением пояса (обнаружены в погребениях Юркино, Высокино, Ягодино и Плешково 1). Вполне возможно, что такое украшение является отголоском традиции ношения перстневидных шумящих привесок, характерной для поволжских финнов (мери, муромы, мордвы). В верхневолжских погребениях в качестве перстневидных подвесок выступают усатые и пластинчатые прямые перстни.

Как видно из представленного материала, древнерусский костюм Верхневолжья очень неоднороден. В нем встречается множество типов украшений и застежек и разные способы их ношения. Все же, рассматривая в комплексе все элементы костюма и его варианты и анализируя их распределение на территории Верхневолжья, мне представляется возможным выделить локальные варианты костюмных комплексов.

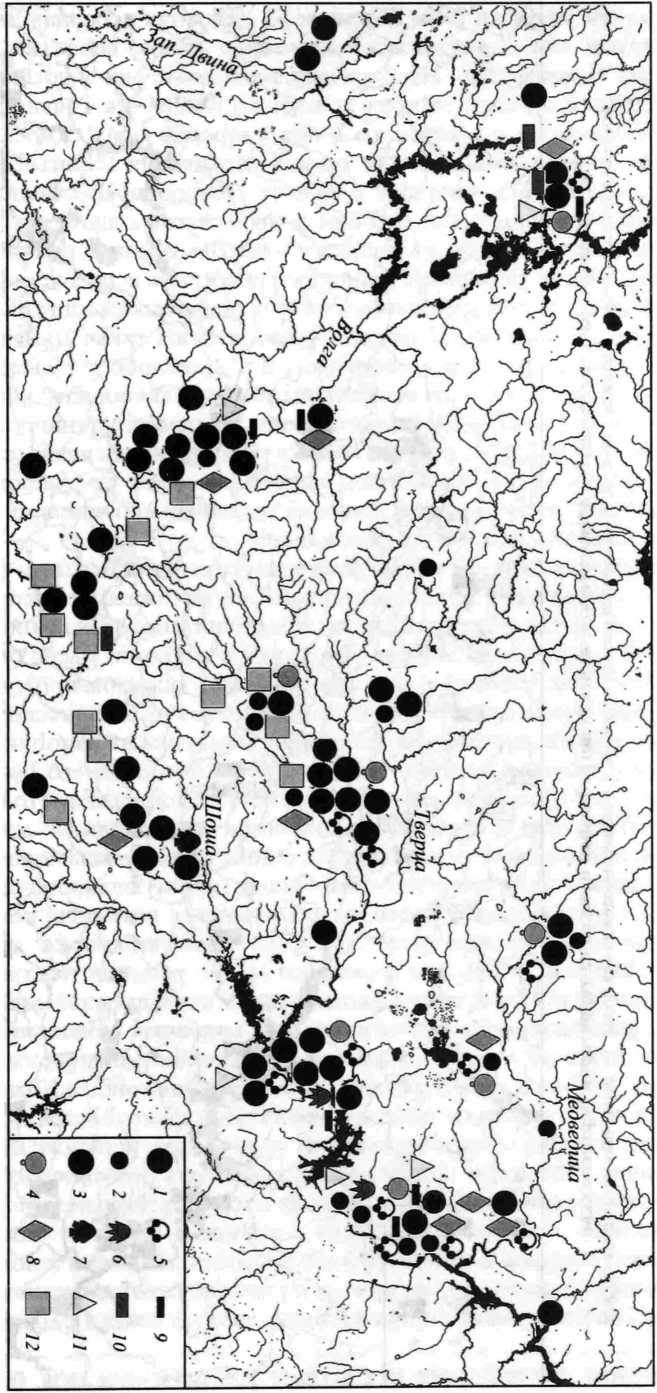

Прежде всего, по характеру головных украшений выделяются три основных локальных варианта, разделяющих всю рассматриваемую территорию на три неравные части (рис. 3).

-

I. Вариант, объединяющий костюмные комплексы, для которых характерны одежда без деталей пояса и головной убор с браслетообразными височными кольцами. К этим основным элементам могут добавляться бусинные ожерелья, непарные плечевые привески и наручные украшения. Вариант распространен практически на всей территории Верхневолжья и преобладает в его центральной части.

-

II. Вариант, объединяющий костюмные комплексы, для которых характерны поясная одежда и головной убор с перстнеобразными височными кольцами, крепящимися в основном “горизонтально”. Эти комплексы дополняются многосоставными ожерельями и наручными украшениями.

-

III. Вариант, для которого характерен головной наборный венчик и отсутствие поясных деталей. Он зафиксирован на очень небольшой территории, на западе Верхневолжья, в погребениях Березовецкого могильника и курганах у погоста Стерж. Для этого костюма также характерны шейные украшения - гривны и ожерелья из бус.

Можно выделить и более мелкие (назовем их “узколокальные”) варианты, зафиксированные в отдельных районах Верхневолжья. Основные параметры, по которым они выделены — особенности покроя одежды и

Рис. 3. Локальные варианты древнерусского женского погребального костюма Верхневолжья

I - вариант, включающий головной убор с браслетообразными завязанными височными кольцами и одежду без пояса; П - вариант, включающий головной убор с перстнеобразными височными кольцами и одежду с поясом; Ш - вариант, включающий головной убор с наборным венчиком и одежду с поясом характер головных украшений - являются самыми общими, определяющими в целом стилистику костюма. К ним можно отнести следующие:

-

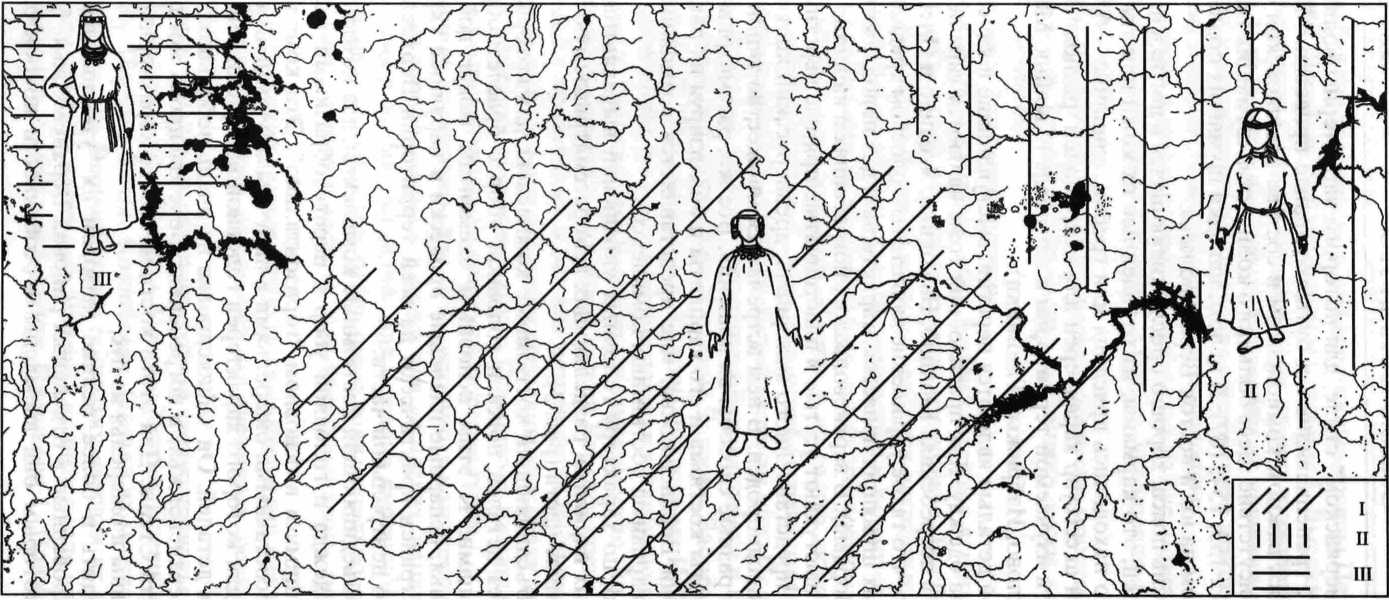

1) на востоке зафиксирован вариант лямочных поясных костюмных комплексов с перстнеобразными височными кольцами (курганные группы Плешково 1, Глинники, Пекуново 2, Посады). Аналогичный вариант характерен для территории Верхнего Помоложья (курганные группы Бежецы, Сорогожское). К этой основе добавляются шумящие привески, ножи на поясе (рис. 4, 7).

-

2) в центральной части изучаемой территории встречаются комплексы, включающие головной убор с браслетообразными височными кольцами и одежду с поясом. Костюм дополняется также нагрудными ожерельями и наручными украшениями. Как уже отмечалось, форму одежды восстановить не удается, можно лишь предполагать, что это могла быть набедренная одежда (рис. 4, 2)

-

3) на юге, на территории современных Зубцовского и Старицкого р-нов Тверской обл., концентрируются поясные и беспоясные костюмные комплексы без украшений головного убора. В их состав входят также привески, перстни и браслеты (рис. 4, 3).

-

4) на территории современного Калининского р-на Тверской обл., а также бывшего Корчевского уезда Тверской губернии зафиксирован вариант костюма, включающий головной убор, украшенный совместно браслетообразными и перстнеобразными височными кольцами, и поясную одежду (курганные группы Избрижье, Глинники, Заборье, Загорье) (рис. 4, 4).

-

5) на территории современных Селижаровского и Ржевского р-нов Тверской обл. локализуется вариант, объединяющий лямочные поясные и беспоясные комплексы с браслетообразными височными кольцами (курганные группы Большая Коша, Гульцово, Усть-Суходол). Браслетообразные височные кольца расположены, как правило, “вертикально”. В комплекс могут входить ожерелья из бус, бубенчики (рис. 4, 5).

Выделяются и “местные” варианты, которые объединяют костюмные комплексы в рамках одного или двух некрополей. Следует отметить, что для погребального костюма практически каждой курганной группы Верхневолжья характерны свои особенности. Иногда в рамках одного-двух некрополей встречаются исполненные в одном стиле украшения, или даже изготовленные по одной матрице, возможно, одним мастером. Такие вещи ярко свидетельствуют о том, как складывался индивидуальный облик того или иного локального варианта костюма. Например, можно выделить следующие “местные” варианты костюма:

-

— курганная группа Плешково 1: поясные комплексы в комбинации с распашной одеждой и шумящими привесками, включающие головные уборы с перстнеобразными височными кольцами;

-

— курганная группа Суходол: головной убор с фигурными пластинами и браслетообразными кольцами, поясная одежда с карманами на поясе;

-

- курганная группа Пекуново 2: головной убор, включающий бусинные или перстнеобразные кольца, в сочетании с поясной одеждой и с ожерельем, обязательно включающим одну монетовидную привеску;

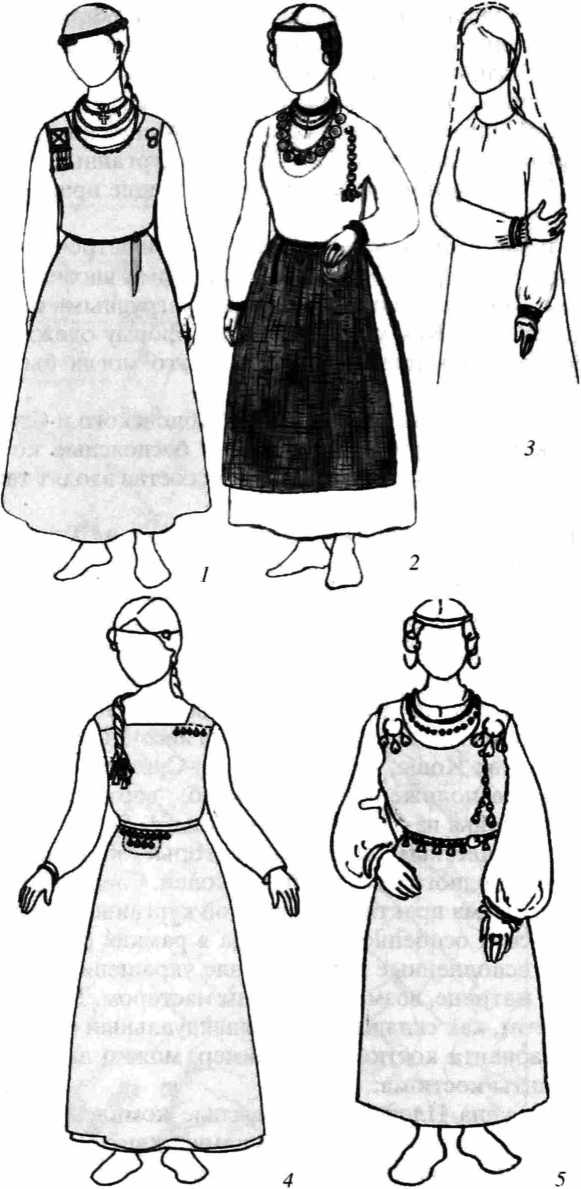

Рис. 4. Узколокальные варианты древнерусского женского погребального костюма Верхневолжья. Реконструкции по материалам конкретных погребений

1 - Плешково 1, курган 37; 2 - Избрижье, курган 109; 3 - Рождественно, курган 6: 4 - Глинники, курган 28; 5 - Большая Коша, курган 21, погребение 3

-

- курганные группы Благовещенье и Горбуново: ожерелье из монетовидных привесок в 2 ряда, головной убор с браслетообразными височными кольцами, беспоясная одежда;

-

- курганная группа Рождественно: отсутствие украшений головного убора, беспоясная одежда и наручные украшения, в том числе перстни-печатки с изображением хищной птицы;

-

- курганная группа Хилово: головной убор, включающий ромбощитковые височные кольца, поясная одежда, украшенная плечевыми сложными подвесками с трапециевидными привесками со знаком Рюриковичей.

Можно привести и другие примеры “местных” вариантов костюма, практически по каждой курганной группе.

Итак, различия в древнерусском женском костюме Верхневолжья проявляются, прежде всего, в типах головного убора, затем - в покрое одежды и, в последнюю очередь, - в типах отдельных украшений и способах их ношения. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что головной убор является самым устойчивым элементом женского костюма, наименее подверженным различным изменениям. Гораздо больше вариаций наблюдается в составе и покрое одежды, способах ношения украшений, и тем более в составе и форме самих украшений, которые определяли индивидуальный стиль костюма.

Костюмы первых двух вариантов, по-видимому, отражают основы формирования древнерусского костюма в целом, а также общий характер заселения территории Верхневолжья в древнерусское время. Наличие убора с браслетообразными височными кольцами, в целом небольшое число украшений, отсутствие деталей пояса, характерное для центральной части Верхневолжья, свидетельствуют о формировании древнерусского костюма на этой территории на славянской основе.

Основные черты костюма восточной части Верхневолжья отличаются от главных особенностей костюма его большей части. По всей видимости, на данной территории сохраняются традиции, свойственные финно-угорскому типу костюма: одежда с поясом, на котором чаще всего носят ножи, а также головной убор с перстнеобразными височными кольцами, для которых зафиксировано горизонтальное ношение. По всей видимости, в формировании этого типа костюма большую (чем на остальной территории) роль сыграли традиции местного финно-угорского населения, для которого в целом характерна поясная одежда, головной убор в виде шапочки, обилие металлических украшений, ношение женщинами ножей на поясе. В западной части Верхневолжья также наблюдаются неславянские (скорее всего, балт-ские) черты в погребальном костюме.

Узколокальные костюмные комплексы, по-видимому, отражают пути формирования древнерусского костюма в Верхневолжье. Обращает на себя внимание явление “несоответствий” в костюме: приспособление финских украшений к славянскому костюму (непарные плечевые украшения) или наоборот (браслетообразные кольца — к венчику, к убору из перстнеобразных колец), что указывает на взаимовлияние славянской, балтской, и финской культур. По-нидимому, формирование древнерусского костюма на большей части территории Верхневолжья происходило на славянской основе с использованием отдельных элементов костюма неславянского населения. В некоторых случаях происходит соединение головных уборов с браслетообразными кольцами с поясной и лямочной одеждой, шумящими украшениями. Особенно ярко это явление прослеживается по материалам восточной и центральной частей Верхневолжья. Оно свидетельствует о том, что здесь формирование костюма шло, скорее всего, по пути сохранения славянского головного убора и использования элементов покроя одежды, характерного для дославянского населения.

В выделенных узколокальных вариантах погребального костюма угадываются черты северорусского комплекса этнографического костюма (Маслова, 1987. С. 288). Можно увидеть в некоторых вариантах черты и собственно тверского народного костюма. Например, касталан - сарафан с широкими лямками - характерен для ржевского и осташковского костюма XVHI-XIX вв. (Калмыкова, 1995. С. 181). Одежда с широкими лямками туникообразного покроя (в северных районах Тверской губернии она называлась “глухарь”) характерна для костюма Весьегонского и Кашинского уездов Тверской губернии (Русский традиционный костюм, 1998. С. 55). По-видимо-му, выделенные варианты “археологического” костюма отражают начальные стадии формирования традиционного русского женского костюма.

Костюмные комплексы, выделяющиеся на “местном уровне”, по-види-мому, отражают местные этнографические особенности. Они могут свидетельствовать об определенных этнических традициях. Вполне возможно, что в них могут отражаться и традиционный род занятий, родственные и торговые связи, происхождение их носительниц. Такие костюмные комплексы формировались, по-видимому, исходя из конкретных обстоятельств жизни. Их своеобразие можно сравнить со своеобразием этнографического костюма XIX - начала XX в., который позволял по внешнему виду крестьянки определить ее возраст, семейное положение и территориальное происхождение, вплоть до конкретной деревни (Русский традиционный костюм, 1998. С. 8).

В заключение нужно отметить, что погребальные памятники Верхневолжья изучены неравномерно и в территориальном, и в количественном отношении, поэтому представленные выводы, особенно для узколокальных вариантов, могут быть скорректированы в ходе дальнейшего изучения этой темы.

Список литературы Локальные варианты древнерусского женского погребального костюма Верхневолжья

- Белицер В.Н., 1951. Народная одежда удмуртов: Материалы к этногенезу. М.

- Воронина Р.Ф., 1973. Женский головной убор среднецнинской мордвы VIII-ХI вв.//КСИА. Вып.136.

- Дашкова И.А., Дворников А.С., Хохлов А.Н., 1993. Предварительные итоги исследования комплекса древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол в 1985-1987 годах//Археологические памятники на Верхней Волге. Тверь.

- Исланова И.В., 1996. Элементы женского костюма XI-XII вв. Моложского региона//Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. Иваново. Вып. III.

- Калмыкова Л.Э., 1995. Народное искусство Тверской земли. Тверь.

- Комаров К.И., 2002. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области//Археологические статьи и материалы: Сб. участников Великой Отечественной войны. Тула.

- Лебедева С.Х., Атаманов М.Г., 1987. Костюмные комплексы удмуртов в связи с их этногенезом//Проблемы этногенеза удмуртов. Устинов.

- Маслова Г.С., 1987. Одежда//Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М.

- Никитина Т.Б., 2002. Марийцы в эпоху средневековья (по археологическим материалам). Йошкар-Ола. Русский традиционный костюм. Энциклопедия/сост. Н. Соснина, И. Шангина, 1998. СПб.

- Седов В.В., 1970. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М.

- Седов В.В., 1987. Балты//Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М.

- Семенов В.А., 1987. Ципьинский могильник XVII-XIX вв.//Погребальные памятники Прикамья. Ижевск.

- Степанова Ю.В., 2003. Комплекс погребального костюма сельского населения Верхневолжья X-XIII вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.