Лубочные мотивы в оформлении русских набивных тканей XVIII - XIX веков

Автор: Кортович Андрей Владимирович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Этнокультуры в прошлом и настоящем

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние традиций росписи русского народного лубка на искусство набивных тканей. Изложены характерные особенности декорирования тканей лубочными персонажами и сценами. Особое внимание уделено новаторству в оформлении набивных тканей XVIII - XIX вв.

Декоративно-прикладное искусство, традиции, культура, орнамент, текстиль, гравюра, печать

Короткий адрес: https://sciup.org/170173874

IDR: 170173874 | УДК: 745.5

Текст научной статьи Лубочные мотивы в оформлении русских набивных тканей XVIII - XIX веков

Русская крестьянская набойка является одним из направлений народного искусства, в котором отчетливо выражены глубокие традиции и преемственность. Среди народных мастеров секреты оформления тканей масляной и кубовой набойкой на протяжении веков передавались из поколения в поколение. В кустарных артелях и городских мануфактурах по производству набивных тканей работали различные мастера: художники, резчики манер (печатных досок), красильщики, печатальщики тканей. Ткани, использовавшиеся в крестьянском быту, обладали сравнительной дешевизной. Они служили для создания предметов быта и гардероба: головных уборов, одежды, скатертей, занавесей, покрывал, церковных облачений и риз. Начиная с X в. – времени начала производства на Руси набивных тканей и торговли ими¹ – и до начала XX в., когда ручной способ набойки практически пере-

1Якунина Л. И. Русские набивные ткани XVI – XVII вв. М., 1954. С. 5.

стал существовать, самыми распространенными и устойчивыми орнаментами были следующие:

-

1. Геометрические орнаменты древнего типа, сочетающие в себе круги, прямоугольники, линии, звезды, розетки и т.д.

-

2. Растительный орнамент, иногда с включением геометрических форм.

-

3. Анималистический орнамент, основанный на использовании зооморфных или мифологических персонажах, часто синтезированный с геометрическими и флоральными формами.

Узоры и мотивы, используемые в набивных тканях XVI – XIX вв., можно встретить также в традиционных вышивках, кружеве, крестьянской деревянной резьбе, пряничных досках, росписях предметов быта и интерьера, изразцах, фресковой живописи, и даже в элементах архитектуры. Несмотря на определенные каноны, народное искусство допускало бесконечную вариативность и образность. Это было возможно только при цельном мировоззрении творцов, когда творческая мысль художника не нарушала выработанные веками традиции.

В Петровскую эпоху среди городского и сельского населения были чрезвычайно популярны лубочные картинки или потешные листы. Известно, что в Москве их стали издавать в XVII в. Это были гравированные изображения с текстами, отпечатанные большим тиражом на бумаге и зачастую раскрашенные вручную соковыми и осадочными минеральными красками. Первоначально клише гравировались на липовых (затем кленовых и грушевых) досках продольного распила, что роднит их с пряничными печатными досками и набивными манерами. Благодаря своей дешевизне и доступности каждый мог приобрести лубочные листы и украсить ими свой дом. Главными отличительными чертами лубочного искусства являлись простота и понятность образов. Грубоватая пластика и лаконизм композиций, где изображение сочетается со шрифтом, и условность масштаба персонажей объединяет лубочные изображения с искусством плаката. Жанровые сцены и образы лубка отражали нравы своей эпохи. Лубочные картинки имели духовно-религиозный, познавательный и сатирический (даже иногда скабрезный) характер. Часто основой для композиций служили устные рассказы и сюжеты из рукописных произведений, которые находили в лубочном искусстве свое наглядное воплощение, реализуясь в аллегориях и жанровых сценах.

Иногда в лубочных картинках использовались сюжеты, заимствованные из немецких потешных листов. Их переделывали на русский лад, находя в русской жизни аналогичные ситуации или подобные предметы. Нередко те или иные отечественные поверия и обычаи «встраивались в иностранные рамы», а иногда сцены из немецкой жизни облекаемы были в русские формы и наоборот2.

Лубочные картины имели и просветительские функции. Помимо иллюстрирования фрагментов религиозных книг и притч из Священного Писания, образов святых и представителей небесных сил в лубках отражались знаменитые

²Снегирев И. М. Лубочные картинки русского народа в Московском мире. М., 1861. С. 11.

исторические события. Например, «Славное побоище царя Александра Македонского с царем Индейским Пором», «Взятие Казани царем Иоанном Васильевичем», «Осада Выборга Петром I», «Взятие Измаила Суворовым в 1790 году» и т.д. Популярными были сюжеты, заимствованные из газетных статей, по-своему интерпретируемые лубочными художниками экстраординарные мировые события или диковинные животные. Особое место занимали символико-поэтические лубочные картинки из народных преданий, притч и сатирических зарисовок. Очень часто в лубочных эстампах можно увидеть персонажи из былин, сказок на богатырские и житейские темы. Это - Бова Королевич, Ерус-лан Лазаревич, Илья Муромец, Алеша Попович, Соловей Разбойник и прочие русские богатыри. Знаменитыми лубочными образами были птицы-девы древнегреческой, византийской и древнерусской мифологий — Алконост и Сирин.

По технике изготовления печатной формы продольная обрезная гравюра, благодаря которой появились лубочные картинки, близка искусству набойки. Гравюру и набойку объединяет старейший способ печати — высокий, где печатные элементы формы, на которые наносится краска, выступают, а пробельные элементы углублены. По стилистике эти два жанра прикладного искусства тоже очень похожи: преобладание рисунка, лишенного полутонов и основанного на пятне и линии, скупость цветовой гаммы, отсутствие линейной перспективы, плоскостное изображение, условная трактовка композиций, свойственная продольной ксилографии. Но были и существенные различия. Лубочная гравюра — это, прежде всего, тиражированное станковое произведение, выполняющие эстетические, познавательные или воспитательные функции. В оформлении набивных тканей преобладают украшательство и орнаментика, которые достигаются повторением и чередованием отдельных фрагментов-раппортов композиции.

Поскольку виды народного изобразительного искусства между собой пересекаются, имеют общие мотивы и во многом дополняют друг друга, неудивительно, что к концу XVII в. и в русских набивных тканях стали появляться лубоч- ные сюжеты. Они, в свою очередь, в XVIII и XIX вв. стали успешно сосуществовать с геометри- ческими, растительными и анималистическими элементами орнаментов.

Народный лубок и крестьянская набойка развивались, взаимно обогащая друг друга. В эпоху Петра I в России появилась западноевропейская гравюра, которая, только пройдя большой путь развития, стала влиять на производство набойки3.

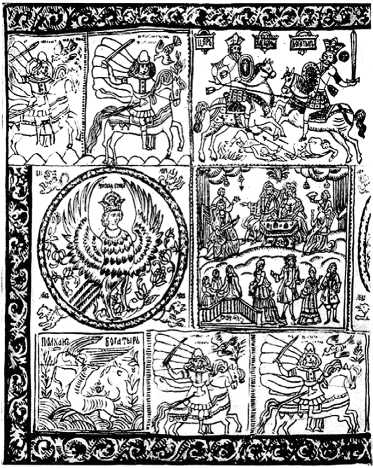

При Петре I, во время широкого распространения лубочных картинок, они вместе с пряничными формами стали оказывать влияние на мотивы украшения тканей. Причем, вероятно, первые клише прямо печатали на материи без соблюдения какого-либо порядка, а подгоняя одно клише к другому и таким образом постепенно заполняя ткань совершенно случайными сюжетами тех форм, которые оказались под ру-ками4. Это видно по фрагменту занавеса из собрания Смоленского музея изобразительного и прикладного искусства.

Здесь оттиснуты с лубочных досок на ткань сюжеты, абсолютно не связанные между собой: райская птица, сцена с отдыхающими людьми в костюмах XVIII в., Полкан-богатырь, сражение Александра Македонского и ловля птицы. По периметру занавеса проходит тяжеловесный орна-

³Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. М., 2010. С. 97.

4Соболев Н. Н. Набойка в России. М., 1912. С. 67.

ментальный бордюр, который не связан с изображаемыми сценами. Сюжеты не связаны между собой ни по смыслу, ни по композиции, ни по масштабу изображаемых персонажей. Очевидно отсутствие всякой логики в оформлении. Если лубочную картинку принято считывать с близкого расстояния, разглядывая мелкие детали рисунка и буквы, то в набойке действует иное композиционное правило. «Рассматривание» узора набивной ткани происходит с относительно дальнего расстояния (например, на улице или в интерьере), что исключает слишком тонкое исполнение линий и штрихов. Поэтому мастера стали изготавливать набивные доски, прибегая к лубочной стилистике с более условной разработкой персонажей и лапидарным декором.

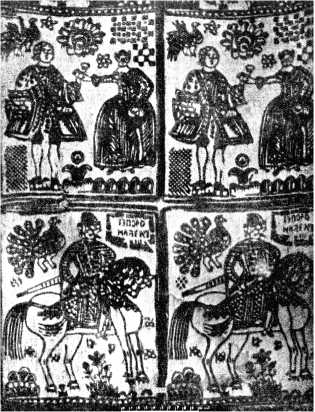

Новые изобразительные мотивы, проникая в набойку, не вытесняли старые. Так, в набойке XVIII в. традиционные культовые и жанровые мотивы сосуществуют, нередко влияя друг на друга. К началу XVIII в. относится группа «лицевых» набоек. Первоначально «лицевые» набойки делали с помощью деревянных лубочных форм, с которых печатали изображение на ткань. В дальнейшем для набоек стали резать специальные доски, которые сохраняли, однако, тесную связь с лубком. Иногда на ткань переходили даже надписи с лубочных картинок, образовавшиеся при

5Алпатова И. А. Русское декоративное искусство. Том 2. М., 1963. С. 595.

печати в зеркальном отражении 5 . Сохранились лишь фрагменты таких тканей, из которых, по-видимому, шили занавесы. Заимствуя образы из книжных иллюстраций и лубочных картинок, мастера выбирали и подчеркивали те элементы, которые придавали ткани большую декоративность. В подобной группе набоек излюбленным было изображение всадника-богатыря6.

Здесь запечатлены в стремительном движении сказочные богатыри, частые «гости» лубочных картинок — Бова Королевич, Усыння Горы-ныч и другие богатыри с оружием в руках. Герои одеты в наряды Петровской эпохи: камзолы, короткие штаны с чулками, на головах — характерные шляпы с подогнутыми полями. Надписи гармонично сочетаются с изображением и орнаментом, причем некоторые надписи оттиснуты зеркально. Мастер вырезал на доске буквы, не переворачивая их так, как если бы они были в лубочном варианте. Клише готовились специально для набоек на ткани. Это видно по смелому и уверенному рисунку, по единому обобщенному силуэту всадника и коня, грубой линии, подчеркивающей внешний контур фигур, по проработке деталей и орнаментов внутри фигур. Попоны и гривы коней представляют собой ритмичный узор, притом что сами кони остаются без детальной и светотеневой прорисовки. Растения и второстепенные элементы композиций внутри клейм даны условно, в свою очередь, внешние орнаменты вырезаны весьма подробно и детально. Скорее всего, орнаментальные бордюры и сами сюжеты выполняли разные мастера. Для печатания на тканях тонких элементов орнамента и мелких деталей в XVIII в. использовали латунные вставки в печатную форму. Вероятно, орнаменты печатали с помощью таких вставок, а сюжеты — без них.

Более поздняя композиция со всадником — характерный пример ухода от натурализма и превращения персонажа в элемент орнамента или в знак. Три главных составляющих орнамента: всадник, птица и цветок равноценны по значимости, они объединены плавными волно- бКорсун Э. А. Набивные ткани // Добрых рук мастерство : произведения народного искусства в собрании Гос. Русского музея / сост. И. Богуславская Сборник 2-е издание, переработанное и дополненное. Л., 1981. С. 127–130.

образными геометрическими «дорогами». Мы не найдем в этом орнаменте ярко выраженной доминанты, так как произошла нивелировка иерархической структуры композиции, все элементы оказались равны. При этом всадник, птица и цветок находятся в общей динамике узора.

Часто можно встретить в оформлении набивных тканей разнообразных птиц. Излюбленными персонажами лубков были райские птицы. Сюжеты с птицами Сирин, Алконост, Феникс, характерные для лубочных эстампов, стали использоваться в оформлении предметов массового обихода. Так, на рисунке фрагмента набивной ткани XVIII в. женская фигура включена в сплетение ветвей растительного орнамента. Яркие и выразительные контрформы, образуют пространство, в котором все цветочные элементы гармонично подчинены единому движению.

Наряду со сказочными птицами в декорировании набивных тканей можно встретить более реалистичные изображения птиц, однако их фигуры трактованы условно, плоскостно, неподвижно и напоминают рисунки изразцов XVII в.

Одним из источников художественных форм для мастеров-набойщиков являлись гравированные книжные иллюстрации. В собрании Государственного Исторического музея имеется набивная ткань с изображением дамы с веером, которой кавалер подносит цветок. Дама и кавалер одеты в пышные платья конца XVII — начала XVIII вв. Вверху надпись: «Каво люблю, того и цветиком подарую».

Следует отметить, что изображения с человеческими фигурами не часто встречаются на набивных тканях. И это вполне понятно, если принять во внимание утилитарное назначение тканей и сложность изображения на них человеческих фигур. В тех случаях, когда фигуры все же воспроизводились, мастер, подчиняясь декоративному чутью, обычно вносил дополнительно какие-либо архитектурные мотивы вроде беседки, развалин или жилых строений7.

Популярными в лубочном искусстве были бытовые сцены, что придавало жанровый характер рисункам набойки. Сентиментальные сцены признания в любви заменили в поздних набойках и вышивках трехчастную композицию архаического типа. Так на подзорах и рушниках XIX и XX вв появляются вместо изображений Древа жизни или женской фигуры с предстоящими по флангам всадниками разнообразные модификации сюжета «Кого люблю, тому дарю». В XVIII в. в оформлении тканей возникают многочисленные пасторальные сцены. Примером этого могут служить фрагменты мебельных цветных набивных ситцев Ивановской мануфактуры О. О. Сокова. Здесь видно явное заимствование западноевропейских рисунков на крестьянскую тему. Девушки-крестьянки в европейской деревенской одежде, в шляпках и с босыми ногами собирают урожай. Сцены с охотником и с женщиной у самовара относятся к фрагментам тканей, вы-

7Якунина Л. И. Русские набивные ткани XVI - XVII вв. М., C.10.

полненных в технологии кубовой набойки, подобные сюжеты встречаются в росписях и резьбе прялок. Для набивки изображения, используемые доски-манеры имели латунные вставки и гвоздики, которые оставляли на ткани точки, пунктирные линии. Пространство на таких тканях показано условно, без перспективы и ракурсов. Движение композиции построено таким образом, что оно не уходит в глубину и не нарушает орнаментальную плоскость.

Набойка была единственной узорчатой тканью, кроме сравнительно более трудоемкой вышивки и ручного ткачества, которую крестьянин мог легко сделать сам. Поэтому производство набойки долгое время существовало в виде домашнего крестьянского ремесла8. На протяжении XIX в. городские текстильные мануфактуры и ситценабивные фабрики не вытеснили крестьянскую набойку. Набивные ткани пользовались исключительным спросом в городах и деревнях, поэтому промышленный и кустарный способ набойки существовали параллельно, хотя между ними и была конкуренция. Только к середине 30-х годов XX в. с расширением текстильной индустрии кустарный промысел перестал быть актуален. Использование лубочных мотивов в крестьянской набойке с конца XVII в. вплоть до ее исчезновения было одним из многочисленных видов оформления тканей. В течение многих веков в русской набойке использовалось колоссальное количество мотивов, орнаментов, интерпретаций, заимствований, переработок. Набивной промысел был отхожим, доски продавались на ярмарках и переезжали из одной губернии в другую. Народный лубок повлиял на искусство набойки. Художники стали использовать в оформлении текстиля лубочные мотивы, жанровые сцены, тексты, лубочную пластику рисунка, линии и штриха. Даже и в XX в., да и наши дни можно видеть лубочные мотивы на ситцах, полученных промышленным способом.

Список литературы Лубочные мотивы в оформлении русских набивных тканей XVIII - XIX веков

- Алпатова И. А. Русское декоративное искусство. Том 2, 3. Москва, 1963, 1965

- Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. Москва, 2010

- Ивановские ситцы 18 - начала 20 века. Ленинград, 1983

- Корсун Э. А. Набивные ткани // Добрых рук мастерство / Произведения народного искусства в собрании Гос. Русского музея / сост. И. Богуславская Сборник 2-е изд., перераб. и доп. Ленинград, 1981 г

- Русские узорные ткани. Москва, 2004

- Снегирев И. М. Лубочные картинки русского народа в Московском мире. Москва, 1861

- Соболев Н. Н. Набойка в России. Москва, 1912

- Якунина Л. И. Русские набивные ткани XVI - XVII вв. Москва, 1954