Лучевые методы исследования в дифференциальной диагностике паразитарных и опухолевых поражений легких

Автор: Котляров Петр Михайлович, Сергеев Николай Иванович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (76), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы данные лучевой диагностики 18 больных с нетипичными проявлениями паразитарных заболеваний легкого, поступивших для дообследования с предположительным диагнозом «рак» или «метастатическое поражение легкого». Ведущим признаком ряда паразитарных поражений легких по данным компьютерной (КТ), магнитно-резонансной (МРТ) томографий, ультразвукового исследования (УЗИ) является выявление жидкостного содержимого, перегородчатых структур (эхинококк, альвеококк, цистицеркоз); отсутствие изменений бронхов в зоне поражения, отсутствие или незначительное накопление контрастного вещества в зоне патологии при болюсном усилении (парагонимоз, шистосоматоз, токсоплазмоз, пневмоцистоз). Динамический КТ мониторинг - один из ведущих в распознавании и дифференциальной диагностике при нетипичных проявлениях паразитарных поражений от опухоли или вторичного поражения легких.

Паразитарные болезни легких, компьютерная, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140253947

IDR: 140253947 | УДК: 616.24-006+616.995.1]-073.75 | DOI: 10.21294/1814-4861-2016-15-4-33-39

Текст научной статьи Лучевые методы исследования в дифференциальной диагностике паразитарных и опухолевых поражений легких

Паразитарные поражения легких составляют, по данным различных авторов, от 0,07 до 0,1 % болезней человека. Рост числа паразитарных заболеваний в России обусловлен увеличивающимся потоком туристов в эндемические районы Юго-Восточной Азии, миграционными потоками в Россию из стран Средней Азии, неконтролируемым ростом количества домашних животных в городах. В большинстве работ, посвященных лучевой диагностике паразитарных поражений легких, обсуждаются случаи острого протекания заболевания с развернутой клинико-лабораторной картиной, когда КТ регистрирует макроструктурные изменения в легких, характерные для той или иной инфекции. Динамический КТ мониторинг позволяет контролировать успешность проводимого лечения [1–14]. Однако у части пациентов паразитарная инфекция протекает со стертой клинической картиной, и выявление изменений в легких при рентгенографии и КТ является случайной находкой, что обусловливает дифференциально-диагностические трудности определения их нозологической принадлежности [11–16]. Кроме того, нами в доступной литературе не было найдено работ с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике и дифференциальной диагностике паразитарного поражения легких, что делает актуальной разработку дифференциально-диагностических признаков паразитарных заболеваний легких по данным комплексного использования лучевых методов исследования.

Цель исследования – разработка дифференциально-диагностических признаков нетипично протекающего паразитарного поражения легких от опухолевых, вторичных изменений в легком.

Материал и методы

Проанализированы данные лучевых методов исследования 18 больных паразитарными заболеваниями легких, поступивших для дообследования с предположительным диагнозом «рак» или «метастатическое поражение». Необходимость уточняющей диагностики обусловливалась стертой клинико-лабораторной картиной заболевания, случайным выявлением изменений в легких при рентгенографии или КТ. У 5 (27,77 %) выявлен эхинококк, у 7 (38,88 %) – цистицеркоз, у 2 (11,11 %) – парагонимоз, у 2 (11,11 %) – альвеококкок, у 2 (11,11 %) – шистосоматоз. Диагноз верифицирован по данным оперативного вмешательства у 12 (66,66 %) пациентов, динамического мониторинга, иммунологическим, серологическим тестам, лабораторным исследованиям у 6 (33,33 %) пациентов. При ретроспективном анализе выяснилось, что в анамнезе у всех больных был контакт с животными или нахождение в эндемических по паразитарным болезням районах. Протокол обследования КТ включал в себя сканирование области органов

грудной клетки до и после болюсного введения рентгеноконтрастного вещества (100 мл). Для уточнения природы процесса у части пациентов КТ дополнялась МРТ1,5Т грудной клетки в Т1ВИ и Т2ВИ, подавлением сигнала от жировой ткани (STIR, TSHIRT), Т1ВИ с введением 20–40 мл парамагнетика, УЗИ легких при наличии ультразвукового «окна».

Результаты и обсуждение

При КТ у 7 больных с подозрением на вторичное поражение (в анамнезе рак молочной железы) в легких определялись множественные очаговые образования диаметром 5–20 мм правильной округлой формы. В мягкотканом режиме часть очагов содержала кальцинаты. Остальные очаги имели плотность от -10 до +11ЕН. У 1 из 4 пациентов поражение легких сочеталось с очаговым поражением подкожной клетчатки грудной клетки. МРТ грудной клетки выявило жидкостный характер части очагов в легких (гиперинтенсивный в Т2ВИ сигнал). Сочетание кальцинированных и жид-костьсодержащих очагов, отсутствие накопления контрастного вещества в очагах при болюсном усилении дали основание сделать заключение о цистоциркозе легкого, что подтвердилось при динамическом наблюдении. Таким образом, к ранее описанной классической рентгенологической картине цистицеркоза легких (разнокалиберные очаги с признаками кальцинирования) [5] следует добавить, что они сочетаются с очагами жидкостного характера, что позволяет более уверенно дифференцировать цистицеркоз легких от метастатического поражения легких.

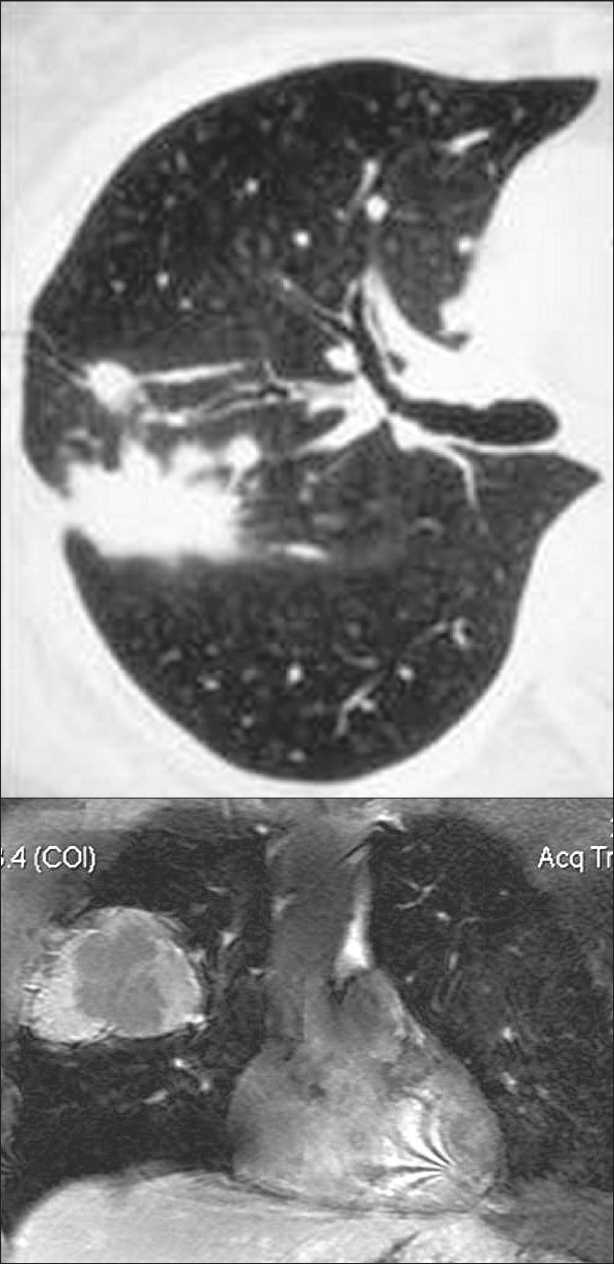

В наших наблюдениях у 5 больных при КТ в легком определялось округлой формы, однородной внутренней структуры с четкими контурами мягкотканое образование плотностью 54 ЕН и выше, денсивность образования не менялась после болюсного усиления. Для уточнения макроструктуры зоны интереса выполнена МРТ. У 3 из 5 пациентов при МРТ в Т2ВИ гиперинтенсивный сигнал указывал на жидкостный характер внутреннего содержимого образования, выявлялись гипоинтен-сивные перегородчатые структуры, гидатидозный «песок» (гипоинтенсивные линейные сигналы на фоне жидкостного содержимого). УЗИ также указывало на жидкостное (анэхогенное) внутреннее содержимое образования, присутствие плотной взвеси (эхогенные сигналы), выявляло многослойную капсулу (рис 1). Таким образом, данные МРТ, и УЗИ выявили жидкостный характер внутреннего содержимого, наличие перегородок и позволили высказаться в пользу гидатидозного эхинококка. Как показали операционные находки, причиной высокой мягкотканой плотности ГЭ при КТ были инфицирование кисты, отслоение и распад на мелкие фрагменты внутренней мембраны, высокая концентрация продуктов жизнедеятельности

А

Б

В

Рис. 1. Эхинококк правого легкого:

а) КТ – в правом легком определяется мягкотканое образование овальной формы; б) МРТ в Т2 ВИ – гиперинтенсивный сигнал указывает на жидкостный характер изменений, гипоинтенсивные перегородчатые структуры внутри кисты; в) УЗИ легкого – определяется капсула, наличие дочерней кисты, эхогенной взвеси

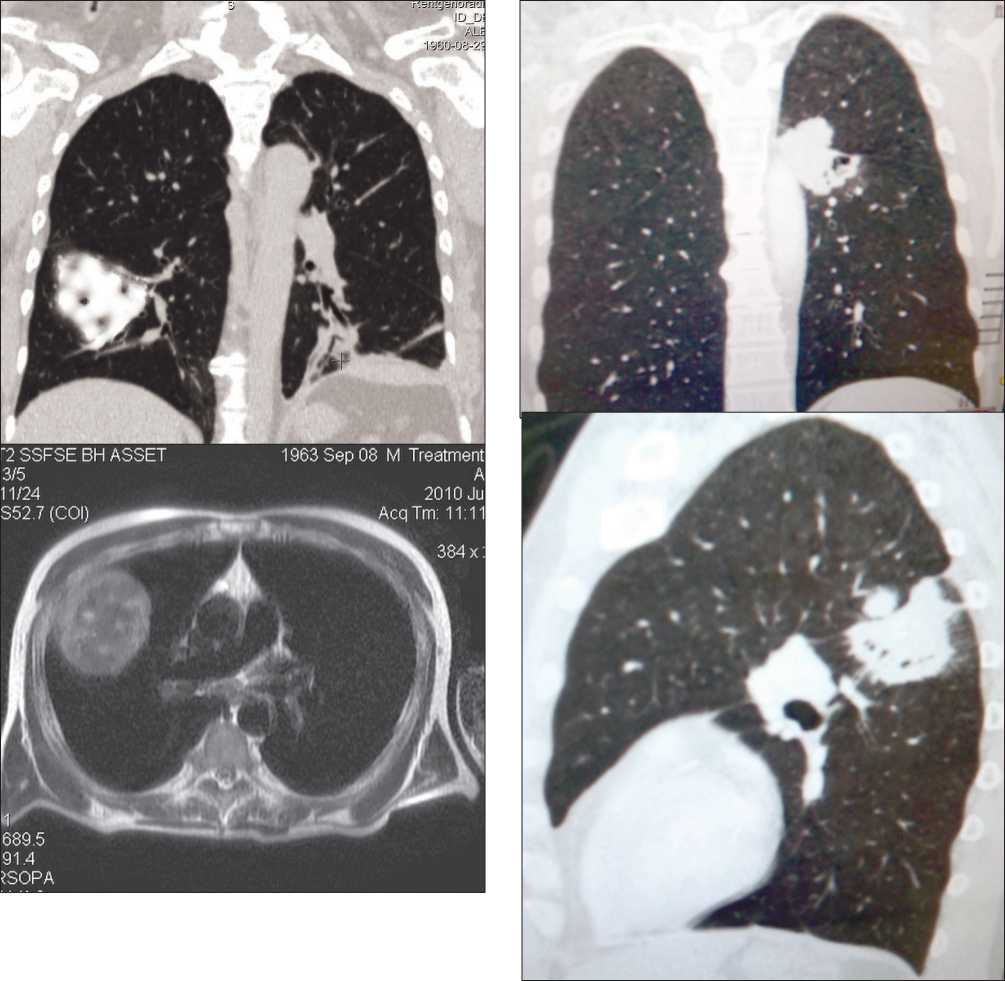

паразита в жидкости, что симулировало мягкотканую природу процесса и делало необходимым проведение дифференциальной диагностики с опухолью. Данные МРТ, УЗИ играли решающую роль в установлении паразитарного характера изменений. У 2 из 5 больных, несмотря на весь комплекс выполненных методов лучевой диагностики, эхинококковое поражение до операции не было распознано. По КТ, МРТ, УЗИ выявлялось мягкотканое очаговое образование неправильной формы, с бугристыми контурами с реакцией подлежащей костальной плевры, без признаков кальцинации и жидкостного содержимого, умеренно накапливающего контрастное вещество по периферии при КТ с усилением, МРТ с парамагнетиком в Т1ВИ (рис 2). Приводящий к образованию бронх был ампутирован. Несмотря на отрицательные данные пункции в плане выявления злокачественности изменений, была выполнена операция. Исследование операционного материала выявило фиброзированную опорожнившуюся эхинококковую кисту с перифокальным фиброзом окружающей ткани и плевральными наслоениями. Таким образом, в ряде случаев при гибели эхинококковой кисты, ее опорожнении и фиброзе изменения в легочной ткани макроструктурно при КТ имитируют опухолевый процесс, данные МРТ и УЗИ не вносят ясности в природу изменений. Вероятно, в данной ситуации необходимо ориентироваться на результаты пункции и динамический КТ мониторинг. Ампутация бронха, наиболее вероятно, связана с перфорацией кисты, ее опорожнением и последующими фиброзными процессами.

При КТ у 2 больных определялась опухолеподобная инфильтрация нижней доли правого легкого плотностью 25–41 ЕН с наличием в инфильтрате гиподенсивных очаговых включений диаметром 5–10 мм, имевших неравномерно-диффузное распределение. Бронхи в зоне поражения не прослеживались. Данных за наличие патологических изменений в печени выявлено не было. При болюсном усилении денсивность образования повышалась на 10–15 ЕН, с хаотично-неравномерным накоплением контрастного вещества. Для уточнения макроструктуры изменений выполнена МРТ, которая в Т2ВИ регистрировала гиперинтенсивный сигнал от выявленных при КТ гиподенсивных очагов, что указывало на их жидкостный характер, которые были расценены как очаги распада опухоли. Пункционная биопсия, бронхоскопия не внесли ясности в природу процесса. При оперативном вмешательстве, патоморфологическом исследовании были выявлены редкие случаи изолированного поражения легкого альвеококком. Ретроспективный анализ данных лучевых методов исследования позволяет предположить, что на альвеококковое поражение указывали наличие жидкостных очагов, незначительное накопление контрастного вещества в инфильтрате, медленная отрицательная динамика патологических изменений. Кроме того, изолированное поражение легкого альвеококком наблюдается крайне редко [11].

Парагонимоз – заболевание, возникающее при поражении легочной двуусткой Paragonimus westermani. Эндемические очаги болезни находятся на территории Японии, Китая, Кореи, Индии, в низовьях Амура, на Южном побережье Охотского моря. Источником инвазии паразита в организм человека являются моллюски, раки, крабы, от которых заражаются при недостаточной обработке

А

Б

Рис. 2. Погибший эхинококк правого легкого:

а) КТ – мягкотканое многоузловое образование с реакцией подлежащей плевры; б) МРТ – Т1ВИ – гиперинтенсивный сигнал за счет фиксации парамагнетика от наружных и гипо-интенсивный от внутренних структур, данных за жидкостное содержимое не получено пищи. В острой стадии заболевания диагностика парагонимоза проводится на основании клинических проявлений в виде энтерита, гепатита, развития плевролегочного синдрома – кашель, боль в грудной клетке, озноб, лихорадка. В острой фазе заболевания при КТ в легком выявляются многочисленные инфильтраты, жидкость в наддиафрагмальном пространстве [16]. В наших наблюдениях у 2 больных, которые не предъявляли жалоб и в анамнезе отсутствовали данные о какой-либо инфекции, рентгеновское исследование, а затем и КТ выявили в легких образование мягкотканой плотности, неправильной формы, с наличием тяжей в легочную ткань (диаметром 33–45 мм). По макро- структурным признакам изменения соответствовали периферическому раку легкого: бугристые контуры, неоднородная внутренняя денсивность, хотя зональные бронхи у обоих больных не были инфильтрированы, только оттесняясь образованием. Болюсное усиление регистрировало увеличение денсивности очага на 10–15 ЕН (рис. 4). Пункционная биопсия не внесла ясности в природу изменений, и было выполнено оперативное вмешательство. Морфологическое исследование операционного материала выявило паразитарный характер изменений – парагонимозную гранулему. Таким образом, как и в случае с погибшим эхинококком, лучевые методы не внесли ясности в при-

А

Б

Рис. 3. Альвеококк правого легкого: а) КТ – в нижней доле правого легкого определяется инфильтрация легочной ткани с наличием гиподенсивных включений; б) МРТ, Т2ВИ – жидкостные включения в солидном образовании

Рис. 4. Шистосоматозная гранулема верхней доли левого легкого. КТ: а) фронтальная реконструкция – определяется многоузловое с бугристыми контурами мягкотканое образование; б) саггитальная реконструкция, тот же больной

роду изменений до оперативного вмешательства. Вероятно, в данной ситуации следовало учитывать незначительную степень накопления контрастного вещества при КТ с болюсным усилением, отрицательные данные пункционной биопсии и незаинтересованность бронхов в предположении доброкачественности изменений. Предположить паразитарный характер поражения без анамнестических данных затруднительно. Отсутствие в анамнезе клинических проявлений легочного парагонимоза, возможно, обусловлено иммунным статусом пациента и ограниченной «концентрацией» проникновения паразита в организм.

Шистосоматоз распространен в странах с тропическим и субтропическим климатом. Гельминт проникает в организм через кожу. В легких возникают эозинофильные инфильтраты, пневмония и микроинфаркты, которые впоследствии, как и при пара-гонимозе, замещаются грануляциями и фиброзом. Проанализированы данные лучевого исследования 2 больных, у которых в анамнезе отсутствовали указания на острую фазу паразитарного поражения. Семиотика выявляемых при КТ изменений была аналогичной вышеописанной при парагонимозе с той разницей, что по периферии мягкотканых очагов определялись изменения окружающей легочной ткани по типу «матового стекла». Накопление контрастного вещества при болюсном усилении; парамагнетика и жидкостных включений по данным МРТ в патологических очагах не определялось. Как и при парагонимозной гранулеме, зональный бронх оттеснялся, но не был инфильтрирован или ампутирован. Больные были прооперированы в связи с подозрением на бронхиолоальвеолярную карциному. Морфологическое исследование выявило паразитарный характер изменений. Таким образом, дифференциальная диагностика исхода парагонимозных, шистосоматозных гранулем от метастатического процесса, рака легкого должна основываться на данных КТ, МРТ за фиброзные изменения, отсутствии отрицательной динамики процесса при мониторинге, положительных результатах пункционнной биопсии за паразитарный или воспалительный характер поражения.

Список литературы Лучевые методы исследования в дифференциальной диагностике паразитарных и опухолевых поражений легких

- Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни: в 3 т. Киев: Здоров’я; 2000, Т. 1. 904 с

- Камалова К.Ц. Ультразвуковая диагностика эхинококкоза , ; 2007. 24 c

- Котляров П.М. Лучевая диагностика паразитарных заболеваний легких//Торакальная радиология. Человек и здоровье. СПб., 2010: 97-103

- Котляров П.М. Лучевая диагностика паразитарных заболеваний легких. Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. 2015; 4: 51-63

- Розенштраух Л.С. Паразитарные заболевания//Клиническая рентгенорадиология/Под ред. Г.А. Зедгенидзе. 1983; Т. 1: 311-329

- Харченко В.П., Котляров П.М., Шрехста Х.Г., Камалова К.Ц. Лучевая диагностика эхинококкоза легких. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2007; Т. 52(2): 31-36

- Шрехста Н.К. Компьютерная томография в диагностике эхинококкоза различной локализации , ; 2007. 21 с

- Bastos A.L., Marchior E., Gasparetto E.L., Andrade B.H., Junior G.C.,Carvalho R.C., Escuissato D.L., Souza A.S.Pulmonary and cardiac cysticercosis: helical CT findings. British Journal of Radiology. 2007; 80 (951): e58-60

- Giassi K.S., Costa A.N., Apanavicius A., Teixeira F.B., Fernandes C.J., Helito A.S, Kairalla R.A. Tomographic findings of acute pulmonary toxoplasmosis in immunocompetent patients BMC Pulmonary Medicine. 2014 Nov 25; 14: 185 DOI: 10.1186/1471-2466-14-185

- Lambertucci J., Moreira R., Barbosa A.Solitary pulmonary nodule caused by Schistosoma mansoni in a patient with medullary thyroid carcinoma. Rev Soc Bras Med Trop. 2005 Nov-Dec; 38 (6): 536-7

- Ohsaki Y., Sasaki T., Shibukawa K., Takahashi T., Osanai S. Radiological findings of alveolar hydatid disease of the lung caused by Echinococcus multilocularis. Respirology. 2007 May; 12 (3): 458-61

- Rodrigues G.C., Lacerda D.C., Gusmão E.S., Colares F.A., Mota V.T. Pseudotumoral presentation of chronic pulmonary schistosomiasis without pulmonary hypertension. J Bras Pneumol. 2009 May; 35 (5): 484-8

- Sakakibara A., Baba K., Niwa S., Yagi T., Wakayama H., Yoshida K., Kobayashi T., Yokoi T., Hara K., Itoh M., Kimura E. Visceral larva migrans due to Ascaris suum which presented with eosinophilic pneumonia and multiple intra-hepatic lesions with severe eosinophil inltration. Internal Medicine. Intern Med. 2002 Jul; 41 (7): 574-9.

- Shrechsta H.K. Radiology of hydatid disease. Kishor offset press ltd. Katmandu. Nepal; 2006. 134 p.

- Wang J., Xing Y., Ren B., Xie W.D., Wen H., Liu W.Y. Alveolar echinococcosis: correlation of imaging type with PNM stage and diameter of lesions. Chin Med J (Engl). 2011 Sep; 124 (18): 2824-8.

- Choi W.H., Chu J.P., Jiang M., Lee Y.S., Kim B.S., Kim D.G., Park Y.K. Analysis of Parasitic Diseases Diagnosed by Tissue Biopsy Specimens at Kyung Hee Medical Center (1984-2005) in Seoul, Korea. Korean J Parasitol. 2010 Mar; 48 (1): 85-8 DOI: 10.3347/kjp.2010.48.1.85

- Ohsaki Y., Sasaki T., Shibukawa K., Takahashi T., Osanai S. Radiological findings of alveolar hydatid disease of the lung caused by Echinococcus multilocularis. Respirology. 2007 May; 12 (3): 458-61

- Rodrigues G.C., Lacerda D.C., Gusmão E.S., Colares F.A., Mota V.T. Pseudotumoral presentation of chronic pulmonary schistosomiasis without pulmonary hypertension. J Bras Pneumol. 2009 May; 35 (5): 484-8

- Sakakibara A., Baba K., Niwa S., Yagi T., Wakayama H., Yoshida K., Kobayashi T., Yokoi T., Hara K., Itoh M., Kimura E. Visceral larva migrans due to Ascaris suum which presented with eosinophilic pneumonia and multiple intra-hepatic lesions with severe eosinophil inltration. Internal Medicine. Intern Med. 2002 Jul; 41 (7): 574-9.

- Shrechsta H.K. Radiology of hydatid disease. Kishor offset press ltd. Katmandu. Nepal; 2006. 134 p.

- Wang J., Xing Y., Ren B., Xie W.D., Wen H., Liu W.Y. Alveolar echinococcosis: correlation of imaging type with PNM stage and diameter of lesions. Chin Med J (Engl). 2011 Sep; 124 (18): 2824-8.

- Choi W.H., Chu J.P., Jiang M., Lee Y.S., Kim B.S., Kim D.G., Park Y.K. Analysis of Parasitic Diseases Diagnosed by Tissue Biopsy Specimens at Kyung Hee Medical Center (1984-2005) in Seoul, Korea. Korean J Parasitol. 2010 Mar; 48 (1): 85-8 DOI: 10.3347/kjp.2010.48.1.85