Лучевые пневмониты у больных раком легкого

Автор: Курсова Л.В., Иванова И.Н., Мардынский Ю.С., Золотков А.Г., Рагулин Ю.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 2 (38), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты лечения лучевого пневмонита у больных раком легкого IIА-IIIВ стадий. Из 25 пациентов 10 умерли от различных причин или продолжили противоопухолевую терапию в связи с прогрессированием рака легкого. У 15 больных в течение года развился пневмофиброз II-IV степени тяжести, в том числе осложненный. Через год после начала реабилитационных мероприятий у больных без признаков прогрессирования основного процесса наблюдалось недостоверное снижение показателей острой фазы воспаления, нарастание маркеров тканевой гипоксии и деструкции. Одновременно регистрировалось недостоверное улучшение показателей вентиляционной функции легких, самооценки здоровья и индекса Карновского.

Рак легкого, дистанционная лучевая терапия, лучевой пневмонит

Короткий адрес: https://sciup.org/14055614

IDR: 14055614 | УДК: 616.24-006.6+615.849.1+616.24-002-001.2

Текст научной статьи Лучевые пневмониты у больных раком легкого

В настоящее время дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) в качестве основного метода лечения и в комбинации с химиотерапией или оперативным вмешательством применяется у 80 % больных раком легкого (РЛ) [7]. Дозы, необходимые для эрадикации опухоли, значительно превышают толерантность легочной ткани, и такого осложнения лучевого лечения РЛ, как пневмонит, часто не удается избежать. Развитие лучевого пневмонита (ЛП) II степени тяжести [9] снижает показатели средней продолжительности жизни больных РЛ в 2–4 раза [6]. До 12 % пациентов, получивших только ДЛТ, нуждаются в последующем длительном и интенсивном лечении [12].

Материал и методы

По поводу ЛП в отделении лечения лучевых повреждений и торакальном отделении МРНЦ РАМН наблюдались 25 пациентов, обратившихся или направленных за специализированной помощью с 2006 по 2008 г., из них 4 женщины и

Таблица 1

Сроки появления развернутой клиникорентгенологической картины пневмонита после завершения курса ДЛТ

|

Срок появления пневмонита |

0–3 мес |

4–6 мес |

7–9 мес |

|

Количество больных |

19 (76 %) |

4 (16 %) |

2 (8 %) |

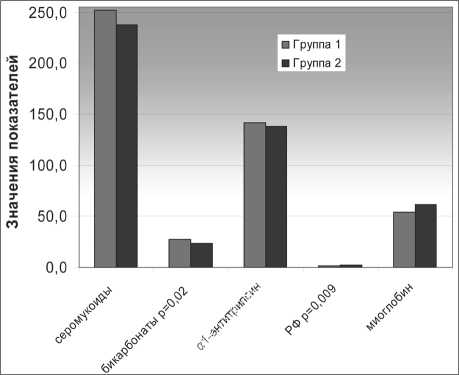

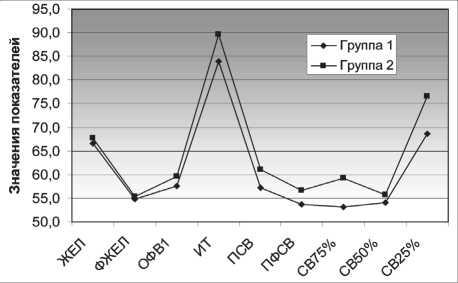

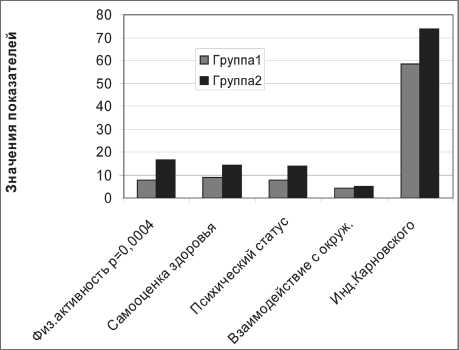

Диагностика и динамическое наблюдение осуществлялись рутинными клинико-рентгенологическими методами, с целью дифференциальной диагностики и оценки состояния опухолевого процесса выполнялась компьютерная томография. Выраженность воспалительной реакции отражалась в уровнях α1-антитрипсина [5], серомукоидов, ревматоидного фактора в сыворотке крови. По уровню последнего также можно судить о наличии деструктивного процесса. Степень тканевой ишемии изучалась с помощью оценки концентрации свободного миоглобина, который является маркером тканевой микроциркуляции, имеет высокую корреляцию со степенью кислородного долга и гиперпродукцией цитокинов [8]. Кислотно-щелочное равновесие крови определялось уровнем бикарбонатов сыворотки. Оценка функции внешнего дыхания проводилась методом спирографии и пневмотахометрии (Spiroanalyzer ST-95, Япония) в режиме автоматической записи показателей. Качество жизни определяли с помощью опросника QOLi-NS [10], в рамках которого пациент оценивал в баллах собственные физическую активность, опираясь на выраженность одышки, слабости, болей в груди; психологический статус, взаимоотношения с окружающими, и давал оценку своему здоровью. Для оценки общего состояния пациентов применяли шкалу Карновского. Лечение больных осуществляли в соответствии с разработками отечественных клиницистов [2–4].

Через год после начала лечения лучевых повреждений отмечается статистически недостоверное улучшение функциональных показателей внешнего дыхания, характеризующих вентиляционную способность легких (рис. 1) и снижение уровня бикарбонатов плазмы у боль-

Результаты и обсуждение

Лучевые повреждения отличаются резистентностью к проводимой терапии из-за отсутствия специфичности процесса и склонностью к прогрессированию. У больных с выраженной симптоматикой в 87,5 % ЛП принимает хроническое течение [1], пациенты нуждаются в госпитализации 4–5 раз в год. Лечение ЛП II–IV степени становится сложным и дорогостоящим, но необходимым, как часть реабилитационных мероприятий в рамках лечения РЛ. Из 25 пациентов, получавших медицинскую помощь по поводу ЛП, в течение года обнаружено прогрессирование РЛ и продолжено противоопухолевое лечение у 5 (20 %) больных, умерли от легочного кровотечения – 4 (16 %), от тромбоэмболии легочной артерии – 1 (4 %) больной. Как исход пневмонита, пневмофиброз II степени тяжести по классификации LENT SOMA развился – у 7, III степени – у 4, IV степени – у 4 пациентов.

Рис. 2. Динамика показателей биохимического анализа крови. Недостоверное снижение показателей острой фазы воспаления, достоверное снижение уровня бикарбонатов; достоверное увеличение уровня ревматоидного фактора, нарастание тканевой гипоксии (миоглобин) как следствие развития пневмофиброза

Рис. 1. Динамика показателей спирографии у больных РЛ после комбинированного лечения: группа 1 (n=25) – состояние показателей ФВД на момент обращения, группа 2 (n=15) – через 12 мес после лечения лучевых повреждений. ЖЕЛ–жизненная емкость легких (л), ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость (л), ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 сек (л), ИТ – индекс Тиффно (%), ПСВ – пиковая скорость выдоха (л/сек), ПФСВ – пиковая форсированная скорость выдоха (л/сек), СВ 75 % (СВ 50 %, СВ 25 %) –максимальная объемная скорость выдоха на уровне 75 % (50 %, 25 %) форсированной жизненной емкости (л/сек)

Рис. 3. Динамика показателей самооценки здоровья по опроснику QOLi-NS (в баллах) и индексу Карновского (%). Улучшение всех показателей при достоверном возрастании физической активности ных ЛП 2–4 степени. Недостаточное снижение маркеров воспаления, нарастание показателей тканевой гипоксии и деструкции говорят о выраженной активности лучевого воспалительного процесса, высокой вероятности осложнений с исходом пневмонита в тяжелый пневмофиброз (рис. 2). Недостоверное увеличение показателей самооценки здоровья и индекса Карновско-го при достоверном увеличении физической активности подтверждает эффективность сложного медикаментозного комплекса, применяемого практически постоянно в течение года после манифестации пневмонита (рис. 3). Рентгенографическое исследование выявило сокращение инфильтративных процессов и появление пневмофиброза II–III степени по классификации М.С. Каца (1980). У 2 больных течение пневмонита осложнилось образованием полостей, механизм формирования которых был различным.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что тяжелые лучевые повреждения легких после ДЛТ РЛ являются серьезной медицинской и социальной проблемой. Необходимы разработка и совершенствование средств и методик лечения этой патологии.