Луки и налучи у населения Тянь-Шаня в монгольское время

Автор: Акматов Кунболот Токтосунович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Во время раскопок погребений монгольского времени на Тянь-Шане, имевших типичный набор кочевнического погребального инвентаря, характерного для значительной территории степей Евразии, были обнаружены остатки сложносоставных луков и кожаный налуч. Все они происходят из мужских погребений с северной ориентировкой и наличием наборов железных наконечников стрел. В соответствии с традиционной классификацией луки относятся к группе сложносоставных, которые по наличию или отсутствию и расположению костяных накладок распадаются на типы: со срединной фронтальной веслообразной накладкой; двусоставной деревянной кибитью и удлиненно-прямоугольной накладкой; пятисоставной цельнодеревянный. Первый тип лука, получивший название «монгольский», является типичным для рассматриваемого периода ручным метательным оружием, широко распространенным по всей степи Азии. Есть основания полагать, что он был принесен на Тянь-Шань монгольскими отрядами во время расширения империи Чингиз-хана. Луки второго и третьего типов, судя по находкам в Восточном Туркестане, восходят к изделиям хуннского времени. В монгольское время они удачно конкурировали с луками первого типа. Судя по сохранившимся в погребениях материалам, луки носились в кожаных Y-образных налучах, повторяющих половину лука и имеющих тисненый геометрическо-растительный орнамент. В такой футляр лук вкладывался с натянутой тетивой, кибитью назад, тетивой вперед, благодаря чему обеспечивалась необходимая скорость стрельбы из лука во время интенсивного конного боя на близкой дистанции. Судя по находкам роговых обойм в погребениях и данным изобразительных источников, налуч носился подвешенным к саадачному поясу, на левом боку лучника, в наклонном положении, горловиной вперед или назад.

Тянь-шань, монгольская эпоха, погребения, лук, кибить, роговая накладка, налуч, обоймы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219584

IDR: 147219584 | УДК: 903.223

Текст научной статьи Луки и налучи у населения Тянь-Шаня в монгольское время

Из погребений кочевников монгольского времени на Тянь-Шане наряду с широко известными видами и типами оружия и элементами снаряжения для дистанционного боя происходит ряд редких находок, которые существенно расширяют наше представление о саадачном наборе лучников рассматриваемого времени. Несмотря на то что большинство этих материалов введено в научный оборот, сведения о них в литературе не полны. К тому же они еще не становились предметом оружиеведческого анализа в рамках одной работы. Исходя из этого мы поставили своей целью систематизировать и проанализировать известные к настоящему времени находки оружия и деталей снаряжения для дистанционного боя из погребений монгольского времени на Тянь-Шане. Поскольку железные наконечники стрел рассматривались нами в предыдущей работе [Акматов, 2015], а колчаны будут отдельно изучены в последующем, в настоящей работе анализируются луки, налучи и роговые обоймы от саадачного пояса.

Удачная комбинация дерева, рога и сухожилий сделала сложносоставной лук наиболее эффективным и приспособленным для стрельбы с коня оружием дистанционного боя. В своем классическом виде такое оружие известно с хуннского времени, когда были заложены основы развития всех последующих сложносоставных луков населения степей Азии. В Средневековье эволюция сложносоставного лука шла по пути увеличения его рефлексирующих частей, что достигалось за счет сокращения количества роговых накладок. Наблюдалась также тенденция к уменьшению длины кибити [Худяков, 1991. С. 28, 108; 1997. С. 122]. Данные предположения подтверждаются многочисленными находками костяных накладок, и редкими – деревянных кибитей, что, однако, не исчерпывает наши знания о средневековых сложносоставных луках, поскольку, несмотря на однообразие структуры, лук был во многом индивидуальным оружием. Каждая находка рассматриваемой категории предметов заслуживает самого пристального внимания.

Всего в погребениях Тянь-Шаня рассматриваемого времени найдены три роговых накладки от трех луков и две почти полностью сохранившиеся деревянные ки-бити. В соответствии с общепринятой в археологии классификацией они относятся к группе сложносоставных, которые по наличию или отсутствию и расположению костяных (роговых) накладок распадаются на типы.

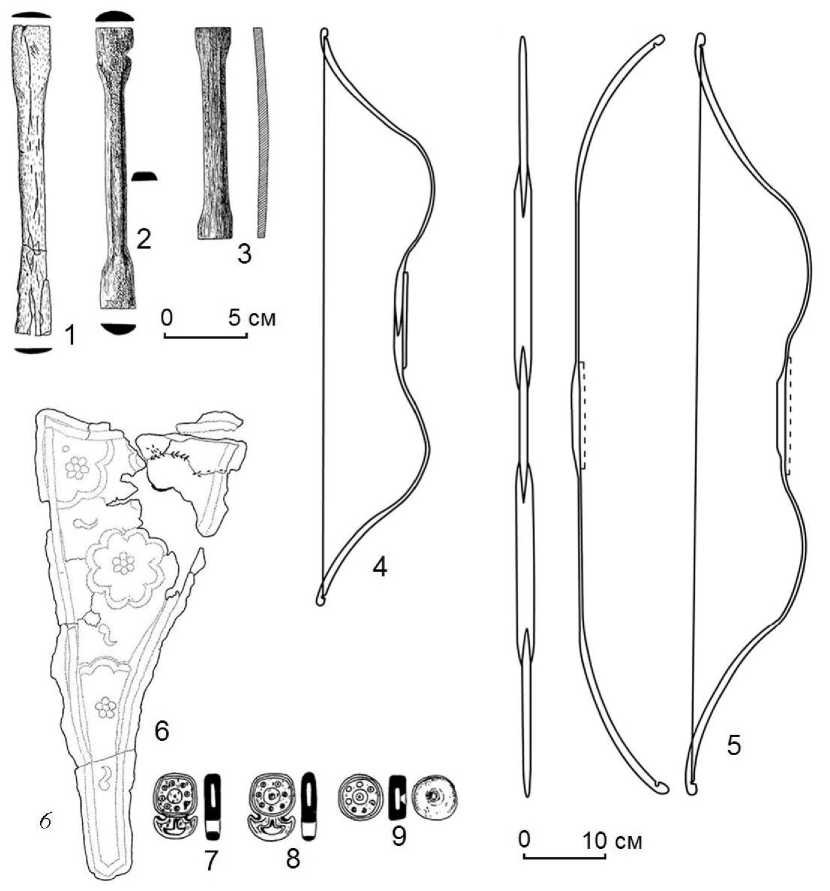

Тип 1 – со срединной фронтальной веслообразной накладкой. Представлен тремя экземплярами из погребений могильников Чап, Секи II, Бел-Саз I (см. рисунок, 1 – 3 ). Длина накладок составляет 19,7, 18 и 13,8 см соответственно. Накладки продолговатые, узкие, с более или менее выраженными расширенными концами (лопастями). Одна сторона выпуклая, гладкая или с врезными линиями, другая – плоская с нарезками. Накладка крепилась на внутреннюю часть рукояти лука. О кибити данных нет.

Тип 2 – с двусоставной деревянной киби-тью и срединной удлиненно-прямоугольной накладкой. Представлен единственным экземпляром из кургана 78 могильника Сют-туу-Булак (см. рисунок, 4 ). Длина лука со спущенной тетивой составляла 110 см. Ки-бить состоит из двух жестко скрепленных между собой способом «ласточкин хвост»

равных деревянных частей и прямоугольной накладки на рукоять с внешней стороны лука. Середина (рукоять) и концы кибити обращены торцами по направлению стрельбы, а плечи – перпендикулярно ему.

Тип 3 – пятисоставной цельнодеревянный. Представлен единственным экземпляром из кургана 73 могильника Сюттуу-Булак (см. рисунок, 5 ). Длина лука со спущенной тетивой равнялась 135 см. Кибить состоит из пяти деревянных частей: двух плеч и концов рукояти, которые жестко скреплены между собой способом «ласточкин хвост». Середина (рукоять) и концы ки-бити обращены торцами по направлению стрельбы, а плечи – перпендикулярно ему. На луке сохранились фрагменты тонкой кожи со следами краски.

Лук первого типа, со срединной фронтальной веслообразной накладкой, представляет собой типичное для монгольского времени ручное метательное оружие, распространенное на огромной территории степей Евразии (см., например, [Худяков, 1991. Рис. 49; 50, 1 , 5 ; 1997. Рис. 13, 2 , 3–5 ; 48, 4 ; 69, 5 ] и др.). В научной литературе такой лук получил название «монгольский», хотя он был известен у забайкальских племен с конца I тыс. н. э. [Худяков, 1991. Рис. 10, 12 , 13 , 15 ; 24, 15 ]. Тем не менее именно в монгольское время луки данного типа распространялись повсеместно.

Как известно, применение фронтальной роговой накладки (накладок) на лук, в том числе веслообразной, имело целью увеличить рефлекторную силу кибити. По данным М. В. Горелика, расширенные концы (лопасти) фронтальных веслообразных накладок были отогнуты вперед и приходились на начало плеч, благодаря чему и обеспечивалась упругость кибити [2008. С. 165]. Не случайно на миниатюрах развитого и позднего Средневековья луки монгольского типа имеют короткую вогнутую середину (рукоять). Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что чем длиннее лопасти веслообразных накладок, тем сильнее рефлекторная сила кибити, и наоборот, чем короче – тем слабее. Поэтому можно предположить, что у лука из могильника Бел-Саз с веслообразной накладкой и короткими лопастями была менее упругая кибить, чем у луков из памятников Чап и Секи II, у которых веслообразные накладки имеют более длинные лопасти. Если данное предположе-

Роговые накладки ( 1–3 ) и деревянные кибити ( 8–9 ) луков, кожаный налуч ( 7 ), роговые обоймы ( 4–6 ) саадачного пояса из погребений кочевников Тянь-Шаня в монгольское время ( 4–6 , 8 , 9 – без масштаба); 1 – курган 1 могильника Чап; 2 – курган 3 могильника Секи II; 3 – курган 18 могильника Бел-Саз I; 4–6 , 9 – курган 78 могильника Сюттуу-Булак; 7–8 – курган 73 могильника Сюттуу-Булак ( 1 – 3 по: [Табалдиев, 1994. Рис. 192; 257; 273]; 4–6 , 8 , 9 по: [Anke et al., 1997. Abb. 36, 1 – 2 ]; 7 по: [Табалдыев, 2011. С. 172. Рис. 4])

ние верно, то не трудно догадаться о том, что неодинакового размера лопасти веслообразной накладки, известные в материалах разных культур рассматриваемого времени, могут быть свидетельством асимметричности кибити лука.

По структуре и способу соединения деревянных частей луки второго и третьего типов имеют аналогии во времени и в пространстве. Иначе говоря, двусоставная и пятисоставная структура кибити и (или) способ соединения деревянных частей «лас- точкин хвост» встречаются среди оружия дистанционного боя кочевников степей Азии хунно-сяньбийского времени и Средневековья [Hall, Farell, 2008; Рассамакин, 2003. С. 216. Рис. 6; Худяков, 1997. Рис. 49, 1–4; Горелик, 2008. С. 165]. По форме киби-ти рассматриваемые изделия напоминают известные еще у хуннов луки с двумя гибкими (плечи) и тремя жесткими (середина и концы) зонами [Hall, Farell, 2008. Fig. 12– 19]. Однако, судя по изогнутой форме, в отличие от своих хуннских прототипов концы кибити сюттуубулакских луков могли обладать некоторой гибкостью, натягивание их требовало дополнительной силы. Такое предположение соответствует главной тенденции в развитии сложносоставного лука в Средневековье – сокращение негнущихся частей и увеличение гибкой зоны кибити.

Отметим, что какая бы гибкая деревянная кибить ни была, наибольшая рефлекторная сила плеч и концов сюттуубулакских луков могла достигаться за счет слоев сухожилий, которые наклеивались на спинку кибити. Они не только усиливали упругость кибити, но и не давали ей сломаться. Сверху лук обклеивался сыромятной кожей, которая, высыхая, дополнительно фиксировала кибить. Она также защищала лук от влияния температурных колебаний и сырости. Судя по следам краски на фрагментах кожаной обклейки, на луке из кургана 73 имелись изображения и (или) надпись. По данным монголо-ойратского эпоса, лук мог «украшаться растительным и геометрическим орнаментом, а также изображением реальных и мифических зверей, птиц, легендарных персонажей» [Бобров, Худяков, 2008. С. 80].

Большой интерес представляет роговая накладка на рукоять лука из кургана 78, изображение которой, к сожалению, отсутствует в публикации материалов могильника Сюттуу-Булак [Anke et al., 1997]. На графической реконструкции лука, предложенной авторами раскопок, накладка расположена на внешней стороне рукояти, где две равные деревянные части кибити соединены способом «ласточкин хвост». В недавно вышедшей монографии К. Ш. Табалдые-ва сказано, что костяная накладка на лук из могильника Сюттуу-Булак имела прямоугольную форму. По мнению автора, она укрепляла место соединения деревянных частей кибити [2011. С. 174].

Поиск в материалах степной Азии наиболее полно документированных аналогий с луком второго типа с прямоугольной накладкой пока не дал результатов. Прямоугольные роговые накладки на рукоять лука известны в кимакских погребениях конца I тыс. н. э., но в отличие от сюттуубулакской пластины они располагаются на внутренней части кибити [Худяков, 1986. Рис. 80, 9–13]. Следовательно, в функциональном плане это разные изделия. К тому же кимакские накладки типологически связываются с веслообразными накладками, что на наш взгляд, маловероятно, несмотря на их общие корни. Возможно, наиболее близкой аналогией с сюттуубулакской пластиной является длинная, узкая прямоугольная накладка на рукоять от пятисоставного лука из богатого погребения на р. Молочной в Северном Причерноморье, точное местоположение на кибити которой, к сожалению, не было определено [Рассамакин, 2003. Рис. 6, 5]. Судя по всему, длинная прямоугольная накладка на рукоять могла применяться либо для укрепления мест соединений деревянных частей кибити, как это видно на сюттуубулак-ском луке, либо для увеличения упругости концов середины лука, как фронтальные веслообразные накладки. Можно предположить, что в первом случае рукоять кибити была жесткой, а во втором – слегка упругой на концах.

Следует сказать несколько слов и о форме сюттуубулакских луков. Судя по плану погребения, они были положены в могилу со спущенной тетивой [Anke et al., 1997. Abb. 27; 29]. Наиболее хорошо сохранившийся лук из кургана 78 имеет вогнутую середину, выгнутые плечи и загнутые концы. В боевом положении такой лук имел М-образную форму. У лука из кургана 73 тоже загнутый верхний конец, но на рисунке кибити плечи показаны прямыми. В таком случае в натянутом положении лук не мог принимать М-образную форму. Так или иначе, сюттуубулакские луки были рефлексивными (точнее полурефлексивными), т. е. при спущенной тетиве кибить выгибалась в обратную сторону.

Судя по сохранившимся в погребениях материалам, кочевники Тянь-Шаня рассматриваемого времени носили свои луки в кожаных налучах. Такой футляр входил в состав саадачного набора, обнаруженного в погребении кургана 73 могильника Сюттуу-Булак. По форме он представляет собой типичный Y-образный налуч, повторяющий половину лука с натянутой тетивой, т. е. с узким днищем и расширяющимся к горловине приемником. На его лицевой поверхности методом тиснения нанесен геометрическо-растительный орнамент: двойная линия по периметру, 3–8-ми лепестковые розетки по углам и в центре, а также узор в виде «запятых» вокруг центральной розетки и у днища (см. рисунок, 6 ).

По форме и принципу декорирования рассматриваемый налуч имеет широкие аналогии в археологических и изобразительных материалах Средневековья на огромной территории Евразии [Горелик, 2002. С. 48, 49, 57, 60, 69–72, 74]. С развитого Средневековья такое изделие становится основным видом футляров для хранения и ношения лука [Бобров, Худяков, 2008. С. 110]. Однако в силу недолговечности материала эти предметы крайне редко сохраняются в погребениях, поэтому сюттуу-булакский экземпляр представляет значительный интерес.

Традиционно в такой налуч лук вкладывался в боевом положении (с натянутой тетивой), кибитью назад, тетивой вперед. По мнению оружиеведов, такой способ ношения обеспечивал максимальную скорость стрельбы из лука, чем и объясняется его широкая популярность в средневековой Евразии [Там же. С. 120].

Однако, судя по графическим планам погребений, луки из курганов 73 и 78 могильника Сюттуу-Булак были вложены в налучи со спущенной тетивой [Anke et al., 1997. Abb. 27; 29]. Кроме того, в футлярах находились и стрелы. Все это выглядит несколько странным, учитывая характерную форму налуча, а также тот факт, что комбинация налуча и колчана (горит) уже давно не применялась. Последний вид футляров не известен и на иранских и среднеазиатских миниатюрах развитого и позднего Средневековья, за исключением тех случаев, когда налуч и колчан изображены не подвешенными к поясу воина, а лежащими на земле или находящимися в руках слуги стрельца (обычно хана) один над (под) другим [Рерих, 2009. С. 80, 96, 267]. Поэтому мы не склонны считать, что сюттуубулакский саадак состоял из пришитых друг к другу налу-ча и колчана или налуч имел отдельный карман для стрел. В рассматриваемое время налуч подвешивался на левом, а колчан – на правом боку лучника, чем и обеспечивалась необходимая скорость стрельбы из лука с коня. Все это позволяет полагать, что в сют-туубулакских погребениях в составе саадач-ного набора были кожаные колчаны, которые не сохранились до наших дней.

Отметим, что местоположение находок в двух погребениях поразительно одинаково. Это позволяет говорить не только об одновременности обоих захоронений, но и о том, что и в кургане 78 находился кожаный на-луч, который полностью истлел.

Что касается лука, то он вполне мог храниться в налуче со спущенной тетивой, чтобы не ослабить рефлекторную силу кибити. Тетива могла натягиваться только во время боевых действий. В пользу такого предположения говорят не только сами находки луков в погребениях в небоевом положении, но и тот факт, что сюттуубулакский налуч имеет узкое и относительно длинное днище. Впрочем, на отмеченных выше миниатюрах нам неизвестен ни один случай, где лук в Y-образном налуче носился бы со спущенной тетивой. По данным средневековых изобразительных источников, Y-образный налуч располагался на левом боку в наклонном положении горловиной вперед или назад. Для того чтобы во время ношения декорированная часть была обращена наружу, налуч следовало носить горловиной вперед.

В погребении кургана 78 были обнаружены три костяные обоймы от саадачного пояса. Два экземпляра имеют подпрямоугольную форму со скругленными углами и полулунную петлю на нижнем основании, на которой сделана прорезь, повторяющая форму петли. Третий – округлой формы, без петли. Все изделия с лицевой стороны украшены циркульным орнаментом и резной линией по периметру. Сбоку у всех имеется сквозное отверстие подпрямоугольной формы для продевания ремня (см. рисунок, 7–9 ).

Описанные изделия конструктивно и функционально близки к металлическим сабельным обоймам поясных наборов монгольского времени, известных на значительной территории степей Евразии [Крама-ровский, 2001. С. 37–60]. Показательно, что клинковая портупея почти всегда включает две обоймы с петлями для подвешивания ножен клинка и одну – без петли, которая располагается между первыми двумя обоймами [Там же]. В таком же порядке, судя по положению находок в могиле, располагались на ремне и рассматриваемые обоймы [Anke et al., 1997. Abb. 29]. Судя по конструкции, обойма без петли неподвижно закреплялась штифтом с тыльной стороны, в то время как детали с петлями свободно висели на поясе. Следует отметить, что сют-туубулакская костяная поясная гарнитура, вероятно, представлена не полно, что подтверждается отсутствием пряжки.

Однако можно найти и более точные аналоги сюттуубулакских изделий. Это же- лезные и нефритовые обоймы из погребений могильников Высокий Борок в Новосибирском Приобье и Калмак в Среднем Причу-лымье [Адамов, 2000. Рис. 73, 15–17; 76, 9; Беликова, 1996. Рис. 63, 11, 12]. Все находки датируются монгольским временем – XIII– XIV вв. Наиболее уверенно к деталям саа-дачного пояса можно отнести калмакские находки.

В целом, изученные материалы позволяют сделать следующие выводы. Лук первого типа с веслообразной накладкой был одним из основных типов боевого ручного метательного оружия кочевников Тянь-Шаня в монгольское время. Он был привнесен в регион монгольскими отрядами во время расширения империи Чингиз-хана 1. Лук имел относительно небольшую длину и упругие плечи, что делало его удобным для стрельбы с коня.

Луки второго и третьего типов восходят к лукам хуннского времени, наиболее полно сохранившиеся экземпляры которых известны в памятниках Восточного Туркестана [Hall, Farell, 2008. Fig. 12–19]. Вероятно, благодаря своей эффективности, не уступающей лукам монгольского типа, они применялись местными тюркоязычными племенами еще до нашествия монголов и затем во время их господства. Различия в структуре и длине сюттуубулакских луков, возможно, указывают на их разное функциональное назначение. Короткий двусоставной лук из кургана 78 мог применяться, в основном, для стрельбы с коня на близкие дистанции, тогда как длинный пятисоставной лук из кургана 73 – для стрельбы на более дальние дистанции, например, при охоте на горных козлов и архаров, многочисленные изображения которых мы находим в средневековых петроглифах Кыргызстана. Луки носились в кожаных налучах, повторяющих форму половины лука с натянутой тетивой. Налуч с лицевой стороны украшался тисненым растительно-геометрическим орнаментом. Такой футляр, судя по археологическим и изобразительным источникам, подвешивался к узкому саадачному поясу на левом боку его владельца в наклонном положении горловиной вперед или назад.

Список литературы Луки и налучи у населения Тянь-Шаня в монгольское время

- Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. Тобольск; Омск, 2000. 256 с.

- Акматов К. Т. Железные наконечники стрел кочевников Тянь-Шаня в монгольское время // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 193-202.

- Беликова О. Б. Среднее Причулымье в X-XIII вв. Томск, 1996. 272 с.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV - первая половина XVIII в.). СПб., 2008. 776 с., ил. (Historia Militaris).

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X-XIV веков. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Горелик М. В. Черкесские воины Золотой Орды (по археологическим данным) // Вестн. Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. Нальчик, 2008. Вып. 15. С. 158-189.

- Крамаровский М. Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб.: Славия, 2001. 364 с.

- Рассамакин Ю. Я. Погребение знатного кочевника на реке Молочной: опыт реконструкции вещевого комплекса // Степи Европы в эпоху Средневековья. Донецк, 2003. Т. 3: Половецко-золотоордынское время. С. 207-230.

- Рерих Ю. Н. История Средней Азии. М., 2009. Т. 3. 316 с.

- Табалдиев К. Ш. Эволюция погребального обряда кочевников Внутреннего Тянь-Шаня в Средние века: Дис. … канд. ист. наук. Бишкек, 1994. 349 с.

- Табалдыев К. Ш. Древние памятники Тянь-Шаня. Бишкек: V.R.S. Company, 2011. 320 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 269 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого Средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 190 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Anke B., Moskalev M. I., Soltobaev O. A.,Tabaldiev K. Š. Ausgrabungen auf dem Gräberfeld von Süttüü-Bulak, Raj. Kočkorka, Kyrgyzstan // Eurasia Antiqua. 1997. Bd. 3. S. 513-570.

- Hall A., Farrell J. Bows and arrows from Miran // Journal of the Society of Archer-Antiquaries. 2008. № 51. P. 89-98.