Лысогорский могильник конца I тыс. н. э.: первые результаты междисциплинарных исследований

Автор: Арсенова Н.Е., Клещенко Е.А., Киселева Д.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному исследованию Лысогорского могильника конца I тыс. н. э. В 2018-2019 гг. были изучены два кургана. Формы погребальных конструкций, а также фрагменты погребального инвентаря относятся к материалам боршевской культуры. Подобные формы были и ранее встречены на Лысогорском могильнике. Уникальными являются находки костяных изделий (накладки с зооморфным изображением, подвески) из кургана 85. Находка в кургане сосуда пастырского типа, выявление объектов поселения, предшествующего сооружению кургана, позволяют более аргументированно говорить о начале существования памятников боршевской культуры на р. Воронеж в рамках VIII в. Детальный анализ кремированных останков из погребений позволил реконструировать особенности погребальной практики населения, оставившего могильник. Также был проведен анализ изотопов стронция 65 Sr/86Sr из образцов костной ткани и фоновых образцов. Результаты данного анализа являются уникальными для региона и могут быть использованы в качестве сравнительного материала для оценки степени мобильности населения.

Раннее Средневековье, конец I тыс. н. э., боршевская культу- ра, «пастырский тип», курган, кремация, погребальный обряд, изотопы стронция 87Sr/86Sr, мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/143176011

IDR: 143176011 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Лысогорский могильник конца I тыс. н. э.: первые результаты междисциплинарных исследований

На северной окраине г. Воронежа в воронежской нагорной дубраве (правый берег р. Воронеж) находится комплекс славянских памятников конца I тыс. н. э. Он включает 4 городища (Кузнецовское, Михайловский кордон, I и II Белогорское), 5 курганных могильников (Кузнецовский, Лысогорский, I, II, III Белогорские), а также несколько поселений. Лысогорский могильник является одним

-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Воронежской области в рамках научного проекта № 19-49-363003.

из самых крупных могильников, известен с конца XIX в. В 1880-х гг. секретарь Воронежского губернского статистического комитета энтузиаст-краевед Л. Б. Вейнберг посещал городища в воронежской нагорной дубраве и проводил раскопки курганов на Лысой горе. В 1890 г. он совместно с воронежским краеведом Е. Л. Марковым совершил поездку по славянским памятникам на правом берегу р. Воронеж, проведя вновь археологические раскопки курганов на упомянутом могильнике. Но практически никакой информации об этих первых раскопках на Лысогорском могильнике нет ( Москаленко , 1981. С. 24).

В начале ХХ в. к археологическому исследованию могильника приступили члены Воронежского губернского статистического комитета, Ученой архивной комиссии и Комиссии по устройству музея А. И. Милютин, С. Е. Зверев, В. Д. Языков, А. И. Мартинович. Тогда же ими была предпринята первая попытка подсчета имеющихся в могильнике курганных насыпей.

В 1928 г. экспедицией Государственной академии истории и материальной культуры (ГАИМК) под руководством П. П. Ефименко был исследован один из курганов могильника. Был сделан вывод о том, что курганы Лысогорского могильника по особенностям погребальной практики близки боршевским ( Ефименко, Третьяков , 1948. С. 110–112). Таким образом, впервые курганный могильник на Лысой горе был отнесен к боршевской археологической культуре, что подтверждают дальнейшие археологические исследования на могильнике.

В 1940-е гг. сотрудник Воронежского музея Н. В. Валукинский на территории могильника выявил остатки могильной ямы с разрушенным славянским погребением по обряду кремации ( Валукинский , 1948. С. 300).

В 1952 г. при обследовании курганного могильника археологической экспедицией Воронежского государственного университета (ВГУ) под руководством А. Н. Москаленко в ходе разведочных работ по правому берегу р. Воронеж в обрыве берега были зафиксированы остатки полуземлянки. В 1962 г. на могильнике в обнажении берега был выявлен культурный слой толщиной 15–20 см, который содержал кости животных и обломки посуды боршевского типа ( Москаленко , 1981. С. 45). С 1965 г. археологическая экспедиция ВГУ начинает проводить здесь систематические археологические исследования. В 1965 и 1967 гг. полевые работы велись под руководством А. Н. Москаленко.

Основные работы Воронежского университета на Лысогорском могильнике осуществлялись в 1973, 1978–1980, 1985 гг. под руководством А. З. Винникова. В результате общее количество исследованных археологами ВГУ курганов составило 29 ( Винников , 1986. С. 58 ; Бессуднов, Кузнецова , 1987. С. 62–66).

Полученные материалы к началу 80-х гг. были тщательно проанализированы А. З. Винниковым (в его монографии были учтены материалы из 25 исследованных курганов) ( Винников , 1984. С. 46–71). Курганы Лысогорского могильника им были разделены на 4 группы: 1) курганы с трупосожжением на стороне с помещением кальцинированных костей на погребенной почве; 2) курганы с трупо-сожжением на стороне и помещением остатков кремации в деревянные камеры; 3) курганы с трупосожжением на стороне с вторичным сожжением на месте кургана; 4) курганы с трупосожжением на месте.

В 1996 г. археологическая экспедиция ВГУ под руководством М. В. Цыбина провела раскопки одного кургана (Цыбин, 1997). Тогда же был снят инструмен- тальный план могильника, в котором было зафиксировано 237 курганов (Пряхин и др., 1997. С. 20. Рис. 11).

В 2018–2019 гг. могильник изучался экспедицией археологического музея ВГУ под руководством Н. Е. Арсеновой ( Арсенова , 2018; 2019; Арсенова и др. , 2019; Арсенова , 2020; Арсенова, Деревянко и др. , 2020. С. 96–98). Таким образом, на Лысогорском могильнике сотрудниками ВГУ раскопано 32 кургана (около 14 % от общего числа насыпей).

В 2018 г. в рамках научно-исследовательской темы по мониторингу и проведению охранных работ на памятниках археологии Воронежской нагорной дубравы встал вопрос о дальнейшем исследовании Лысогорского могильника. Экспедицией археологического музея Воронежского университета был изучен курган № 151 с привлечением палеоантропологов и палеопочвоведов ( Арсенова , 2018).

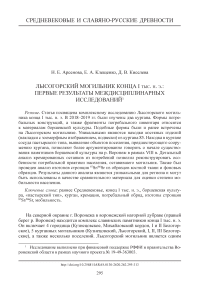

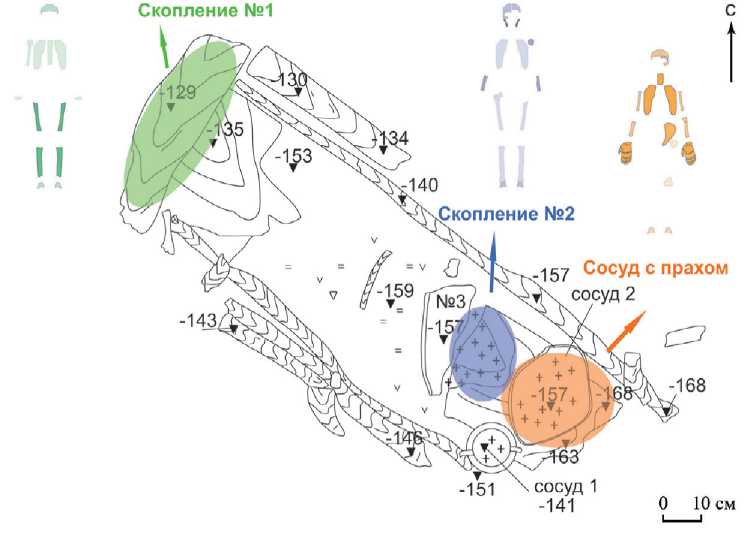

Курган находился в юго-западной части могильника на высоком правом берегу р. Воронеж. Насыпь имела округлую форму и была покрыта кустарником. Она была сложена из темно-серой супеси и коричнево-бурого (местами желто-бурого) сильно опесчаненного суглинка (рис. 1: 2 ). Выделяется слой погребенной почвы (темно-серая гумусированная супесь) толщиной до 0,4 м. Какие-либо конструктивные элементы в насыпи не фиксировались. Ее высота составляла 1,5 м от уровня современной дневной поверхности (высота от погребенной почвы – 1 м), диаметр в основании 10 м (рис. 1: 1 ). Ровика, относящегося к данной насыпи, обнаружено не было, так как к ней вплотную прилегали соседние курганы. Во время исследования в насыпи была обнаружена разновременная керамика (РЖВ и славянская боршевская культура). Это обстоятельство позволяет предположить, что грунт для возведения кургана брали с окружающей территории. Погребение было совершено на частично счищенной погребенной почве и представляло собой сгоревший деревянный ящик, ориентированный длинной осью по линии северо-запад – юго-восток. Длина камеры – 1,58 м, максимальная ширина – 0,65 м. С трех сторон (северной, южной и западной) камера закрыта деревянными плахами, с юго-восточной – открыта. Ширина плах – 0,5– 0,15 м, толщина – 0,3–0,5 м. В камере имелся деревянный пол; можно предположить, что была и крышка, которая опиралась на северо-западную (заднюю) стенку камеры, так как одна из плах находится выше основной конструкции на 6 см. По центру ящика располагалось скопление кальцинированных костей № 2, рядом с ним находился край сгоревшей крышки от сосуда (?), восточнее – фрагмент деревянной сгоревшей ручки от крышки (?), в северо-западной части камеры на одной из плах – скопление кальцинированных костей № 1 (рис. 1: 3 ). У входа в камеру с юго-восточной стороны на деревянном полу обнаружены два сосуда. Лепной сосуд № 1 имел следующие размеры: высота – 22,9 см, диаметр венчика – 9,7 см, диаметр тулова (максимальный) – 18,1 см, диаметр дна – 9,3 см. У сосуда две «ручки-ушки», с одной стороны тулова – три оттиска подпрямоугольного штампа (рис. 1: 4 ). В верхней части заполнения сосуда фиксировались мелкие фрагменты кальцинированных костей ( Арсенова и др ., 2020. С. 168–173). Аналогичные сосуды были встречены на II Белогорском могильнике ( Винников , 1984. С. 82. Рис. 25: 5, 10 ). К северо-западу от сосуда № 1 располагалась нижняя часть неорнаментированного лепного горшка № 2, заполненного кальцинированными костями и фрагментами оплавившихся бронзовых

Рис. 1. Курган № 151, исследованный в 2018 г.

-

1 – общий план кургана с погребением; 2 – бровка восток – запад ( а – темно-серая супесь; б – коричнево-бурый, местами желто-бурый, сильно опесчаненный суглинок; в – погребенная почва; г – материк); 3 – план погребения 1 ( а – обожженная глина; б – уголь; в – кальцинированные кости; г – дерево; д – кости животных; ТП – точка привязки; № 1 – точильный камень; № 2 – фрагмент крышки деревянной; № 3 – фрагмент ручки деревянной); 4 – лепной сосуд № 1 из погребения; 5 – лепной сосуд № 2 из погребения

предметов (скобы, пронизки) (рис. 1: 5 ). Высота сохранившейся части горшка – 21,6 см, диаметр тулова – 23,1 см, диаметр дна – 11,9 см. Один из сосудов выполнял роль погребальной урны (сосуд № 2), второй, скорее всего, содержал заупокойную пищу. Данное погребение можно отнести ко II типу, по А. З. Винникову (курганы с трупосожжением на стороне и помещением остатков кремации в деревянные камеры) ( Винников , 1984. С. 57).

Аналогичный обряд и погребальная конструкция зафиксированы в курганах № 7, 10, 16, 19, 22 этого же могильника (Там же. С. 57–65).

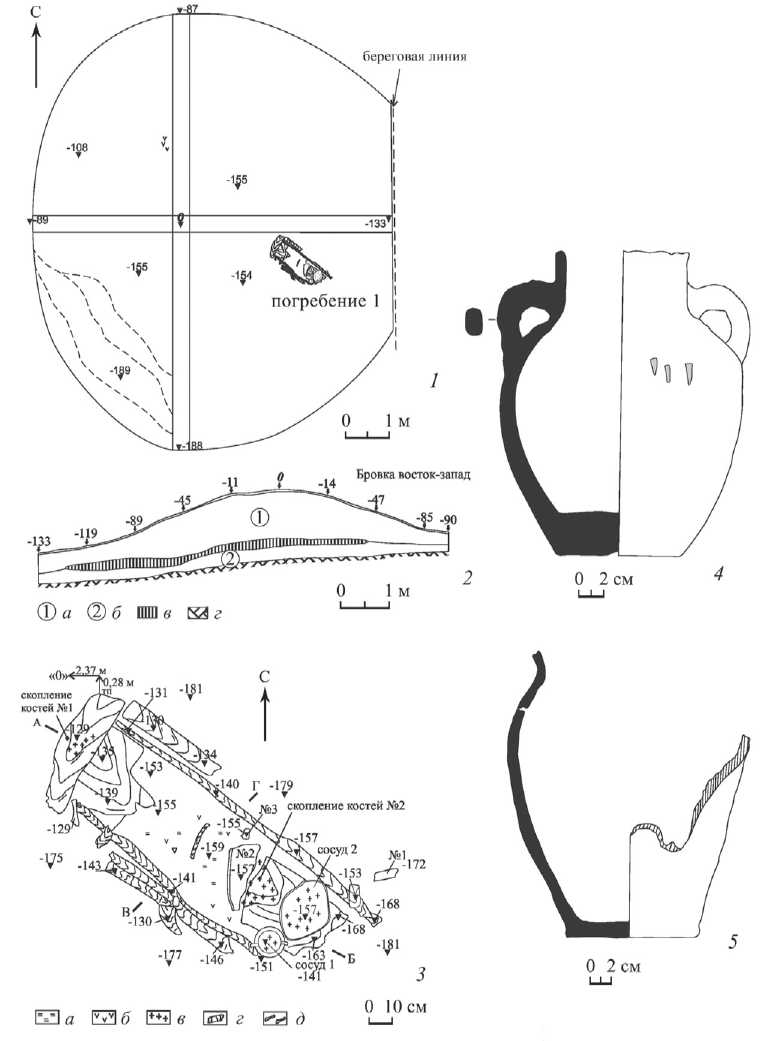

В 2019 г. экспедицией Археологического музея ВГУ при финансовой поддержке РФФИ изучение Лысогорскго курганного могильника было продолжено. Для исследований был выбран один из наиболее крупных курганов (№ 85). Он находился в центральной части могильника. Его высота от уровня материкового основания – 2,55 м, а с учетом возможного уровня древней дневной поверхности – около 2 м; диаметр насыпи кургана – 9 м, а диаметр кургана с кольцевым рвом – 17 м (рис. 2: 1 ).

На уровне современной дневной поверхности вокруг кургана хорошо читался кольцевой ров, остатки которого были зафиксированы также в материке (диаметром 16–17 м). Ров имел несколько перемычек, которые хорошо были видны и до момента исследования с ССВ и ЮЮЗ сторон насыпи. Насыпь имела округлую форму и была покрыта деревьями. Она была сложена из серой и темно-серой супеси с разными по механическому составу и цветовым оттенкам включениями. Каких-либо строительных конструкций в насыпи не выявлено, как и этапов ее сооружения. Скорее всего, насыпь была возведена одномоментно (рис. 2: 2 ). На уровне материкового основания был зафиксирован слабо углубленный в него кольцевой ровик диаметром около 7,2 м от предполагаемой оградки. Ровик отчетливо фиксировался в восточной стороне кургана, в западной он был выражен фрагментарно.

Погребение находилось в восточной половине кургана ближе к его центру в пределах маленького кольцевого ровика (н. о. -215). Оно представляло собой скопление мелких и крупных кальцинированных костей на уровне погребенной почвы, вытянутое по линии восток – запад. Размеры скопления – 1,4 × 0,6 м, мощность – от 0,18 до 0,3 м. К востоку от скопления на уровне предматерикового слоя в 2,27 м на восток от «0» находился гончарный горшок (уровень дна горшка -2,05 от условной нулевой точки) (рис. 2: 3 ).

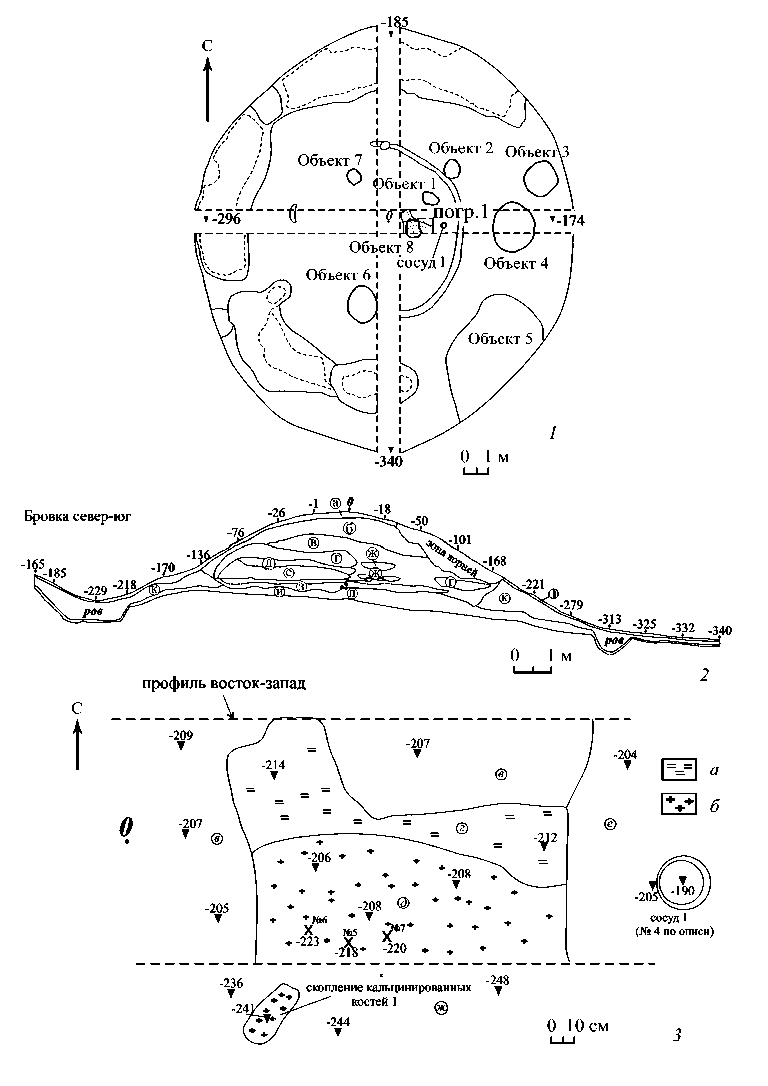

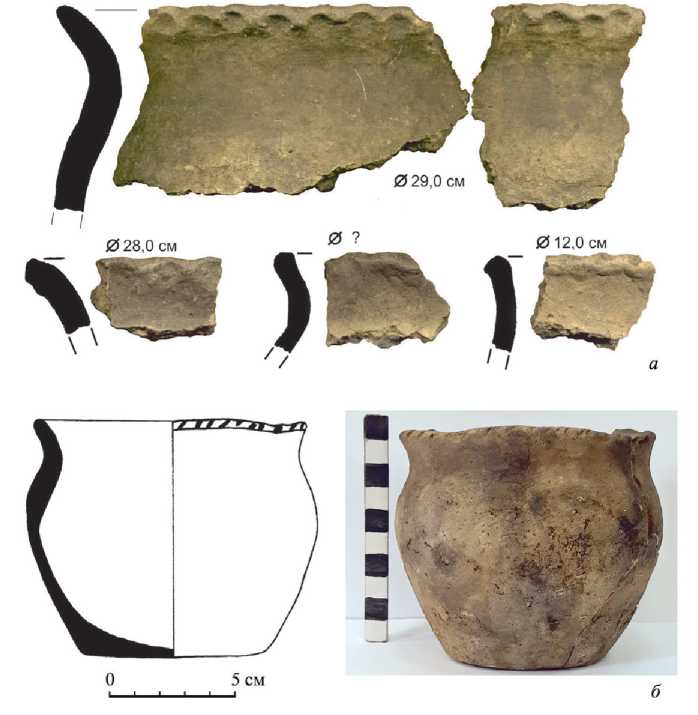

Размеры горшка: высота – 19,7 см, диаметр венчика – 17,7 см; диаметр туло-ва – 22,1 см, диаметр днища – 11,0 см (рис. 3: а ). Горшок черного цвета, на изломе темно-серый с примесью песка в тесте, его поверхность хорошо заглажена. Горшок орнаментирован разреженным лощением (пролощенные узкие линии наносились на сухую или практически сухую поверхность, поэтому они слегка углублены) и прочерченными линиями. Необходимо отметить, что сосуд не имел следов вторичного обжига. Подобные по форме сосуды были встречены на Лысогорском могильнике в курганах № 7 и № 10 ( Винников , 1984. Рис. 18: 2, 3 ). Наиболее близкие аналогии этому сосуду по форме и характеру лощения есть на Пастырском городище ( Приходнюк , 2005, Рис. 87: 1 ; 90: 5 ; Комар , 2007. С. 45–46). Данное погребение можно отнести к I типу, по А. З. Винникову (курганы с трупосожжением на стороне и помещением остатков кремации на погребенной почве) ( Винников , 1984. С. 50).

Проведенные ферментативные исследования грунта из заполнения горшка кургана № 85 показали, что в его придонной части отмечено повышенное содержание ферментов липазы и амилазы, отвечающих за разложение жиров и крахмала. Предположительно, в горшке был продукт из смеси семян растений и жировой основы, условно его можно идентифицировать как «каша» (ритуальная смесь) ( Арсенова и др ., 2020. С. 97).

В скоплении кальцинированных костей была обнаружена костяная накладка с прорезным изображением лошади (рис. 3: б ), костяная подвеска с обломанным отверстием для подвешивания (рис. 3: в ) и заготовка для костяного изделия неясного назначения (рис. 3: г ).

Можно говорить об отсутствии существенных отличий в погребальном обряде изученного кургана в сравнении с курганами меньших размеров на Лысогорском могильнике.

Следует отметить, что под насыпью кургана было обнаружено 8 хозяйственных ям поселения, предшествовавшего сооружению кургана. В их заполнении (объекты 3, 4, 6) была встречена типичная керамика боршевского типа (венчики с насечками и вдавлениями по краю, с примесью песка и шамота) (рис. 4: а, б ).

Находка в кургане сосуда пастырского типа, выявление объектов поселения, предшествующего сооружению кургана, позволяют более аргументированно говорить о начале существования памятников боршевской культуры на р. Воронеж в рамках VIII в.

Результаты исследования кремированных костных останков

При определении видовой и половозрастной принадлежности останков из погребения был применен сравнительно-анатомический метод исследования. Описание фрагментов костей проведено согласно общепринятым стандартам изучения кремированных останков, с учетом весовых показателей, размера, цветности, наличия характерных деформационных трещин. Эта методика основана на данных судебно-медицинской экспертизы, апробирована на широком спектре материалов кремаций железного века и раннего Средневековья, включает стандартизованную

Рис. 2 (с. 300). Курган № 85, исследованный в 2019 г.

1 – общий план кургана с погребением и хозяйственными объектами поселения; 2 – бровка север – юг ( а – дерн; б – плотная желто-буро-белесая супесь; в – перемес серой супеси и материка; г – темно-серая супесь с вкраплениями материкового желто-коричневого суглинка; д – серая супесь с вкраплением материкового желто-коричневого суглинка; е – темно-серая супесь с палево-белесыми вкраплениями; ж – темно-серая гумусированная супесь; з – темно-серая гумусированная супесь с палево-белесыми вкраплениями (погребенная почва?); и – серая супесь с желто-белесыми вкраплениями (предматерик); к – серая супесь; л – серая супесь с включением белого песка и обожженной глины); 3 – погребение 1 ( а – обожженная глина; б – кальцинированные кости; № 5 – накладка костяная; № 6 – подвеска костяная; № 7 – фрагмент кости обработанной; в – темно-серая гумусированная супесь; г – серая супесь с вкраплением материкового желто-коричневого суглинка и обожженной глины; д – темно-серая супесь с палево-белесыми вкраплениями и обильным включением кальцинированных костей; е – серая супесь с желто-белесыми вкраплениями (предматерик); ж – желто-коричневый суглинок (материк))

Рис. 3. Находки из погребения 1 кургана № 85

а – сосуд из погребения; б – костяная накладка; в – костяная подвеска; г – изделие костяное

Рис. 4. Керамический материал из объекта № 4

а – орнаментированные венчики лепных сосудов; б – развал миниатюрного сосудика с насечками по краю венчика оценку массы, размера, количества, цветности, характера деформаций фрагментов кремированных костей, их видовую принадлежность и половозрастные показатели (например: Шупик, 1964; 1969; Добровольская, 2010. С. 85–87; Звягин, Анушкина, 2014; Широбоков, Юшкова, 2014; Клещенко, 2016. С. 51, 52; Клещенко, Свиркина, 2018; Клещенко, Решетова, 2019. С. 14–156; Doklädal, 1970; Wahl, 1981a; 1981b; Baker, 2004; Scott, 2008; The analysis of burned human remains…, 2008; Walker et al., 2008; Zipp, 2010).

Кремированные костные останки из кургана № 151 Лысогорского могильника были обнаружены в 3 объектах: погребальной урне, скоплении № 2, прилегающем к сосуду с прахом, а также в скоплении № 1, расположенном поодаль от урны и скопления № 2, в СЗ части погребальной конструкции под остатками деревянной плахи (рис. 5). Отдельные фрагменты кремированных костей,

Рис. 5. Лысогорский могильник, 2018, курган 151, распределение массы останков анатомически определимых фрагментов костей погребенного по объектам и частям скелета обнаруженные в верхней части лепного сосуда № 1, оказались слишком мелкими и неопределимыми.

Анатомически определимые фрагменты останков человека из трех объектов (горшка, скопления № 1 и скопления № 2), предположительно, принадлежат одному индивиду – женщине 25–35 лет. Вывод сделан на основе полученных определений (нет взаимоисключающих фрагментов кости, некоторые фрагменты костей из одних объектов сопоставимы с фрагментами из других объектов, получены схожие половозрастные определения – см. табл. 1, 2), а также на основе визуального сравнения фрагментов костей (схожесть цвета, плотности, структуры костной ткани) ( Арсенова , 2019. С. 26–29). Единственное отличие костей из горшка от остальной массы останков – перед помещением в сосуд они были предварительно отобраны, очищены от углей и пыли. Останки в скоплениях № 1 и № 2 те же, но с углями и угольной пылью.

Следы припеканий оплавленного металла и стекла обнаружены на костях кистей рук, ребер, лобной и теменной кости черепа, челюсти (Там же. С. 26– 29). Подобная локализация следов припеканий на останках характерна для ряда женских захоронений той эпохи из могильников славянского круга ( Клещенко , 2018. С. 51–57). Наличие же следов припеканий на костях кистей рук может говорить о нахождении их в районе грудной клетки в момент сожжения тела.

Таблица 1. Лысогорский могильник, 2018, курган 151, распределение массы останков анатомически определимых фрагментов костей погребенного по объектам и частям скелета

|

н й ф ^ ф |

S н ± ф а и а ф я |

ее Я Я а |

3 кф ^ |

я н я я я е я |

н л R о |

я я ч о я Kt я я |

я я о я и я я |

я 2 я ш У И я я |

S и ф м Гб Ф R |

к© |

© S |

го н S |

R ф ф г |

|

Сосуд с прахом |

38,4 |

0 |

0,97 |

9,83 |

0 |

1,67 |

4,03 |

0 |

6,92 |

14,2 |

2,28 |

3,97 |

37,7 |

|

Скопление 1 |

7,34 |

1,18 |

0 |

1,17 |

6,92 |

0 |

99,3 |

0 |

0,73 |

1,95 |

2,1 |

0 |

31,4 |

|

Скопление 2 |

31,4 |

0 |

1 |

0 |

1,1 |

0 |

23,5 |

3,31 |

0 |

1,12 |

2,31 |

0 |

25,3 |

Таблица 2. Лысогорский могильник, половозрастной состав погребенных из курганов 85 и 151

|

курган |

пол |

возраст |

|

151 |

женский |

25–35 лет |

|

85 |

женский (?) |

20–40 лет |

|

85 |

женский (?) |

20–40 лет |

|

85 |

мужской (?) |

старше 50 лет |

|

85 |

неопределим |

ребенок, 0,5–1,5 года |

|

85 |

неопределим |

ребенок, 10–11 лет |

Во всех трех объектах кремация представлена фрагментами костей всех отделов скелета. Они не отличаются ни по сохранности, ни по размерным и цветным характеристикам. Тем интереснее тот факт, что кости со следами припе-каний стекла и металла были обнаружены исключительно в сосуде, куда были помещены останки, бережно собранные, очищенные от угля и угольной пыли. Был проведен анализ распределения показателей массы останков для каждой части тела в трех разных объектах, в результате чего обнаружено следующее (рис. 5; табл. 1):

-

1. В сосуд были помещены останки преимущественно верхней части тела (фрагменты черепа, длинных костей верхних конечностей, кистей, позвонков, ребер, отдельные фрагменты костей стопы), а также наиболее крупные и выразительные фрагменты костей нижней части тела (их всего три – крупный фрагмент кости таза, головка бедренной кости и надколенник). То, что в сосуд попали останки преимущественно верхней части тела, успешно коррелируется с данными о припеканиях и предположениями о некоторых деталях погребального убора и позы тела в момент сожжения.

-

2. В скопление № 1 были помещены останки преимущественно нижней части тела, а именно фрагменты длинных трубчатых костей нижних конечностей.

-

3. В скоплении № 2 оказалось наименьшее количество фрагментов костей.

Также фрагменты костей нижних конечностей были обнаружены в скоплении № 2, в то время как в сосуде оказался всего один вышеупомянутый крупный фрагмент головки бедренной кости. Интересно, что только здесь были обнаружены фрагменты костей животного (со следами обработки?), в то время как в других скоплениях их не было. Кальцинированные кости животных были обнаружены также в курганах № 6, 8, 15 ( Винников , 1984. С. 57).

Таким образом, можно попытаться реконструировать некоторые манипуляции, проводимые с останками после процесса сожжения погребального костра:

-

1. Бережный сбор и очищение останков для погребального сосуда в части кострища, где располагалась верхняя часть тела погребенного. Учитывая сохранность останков и на основе припеканий предполагая наличие остатков погребального убора, прах в этой части кострища, вероятно, мог быть лучше всего визуально определим.

-

2. Сбор остатков сожжения на другой части кострища, в зоне нахождения останков нижней части тела погребенного, а также костей животного. Помещение останков вместе с остатками кострища (углем, золой) на место обнаружения скопления № 1 в периферийную зону погребальной конструкции.

-

3. Сбор оставшейся части костей с углем и золой и помещение их на место обнаружения скопления № 2, вблизи погребального сосуда.

Принципиально иным по погребальному обряду было погребение из кургана № 85. В отличие от предыдущего, это коллективное захоронение. Здесь представлены останки минимум 5 индивидов разных половозрастных групп (табл. 2). Останки не очищены от угля. Отдельных скоплений внутри оградки прослежено не было. Следов припекания стекла и металла на костях не обнаружено.

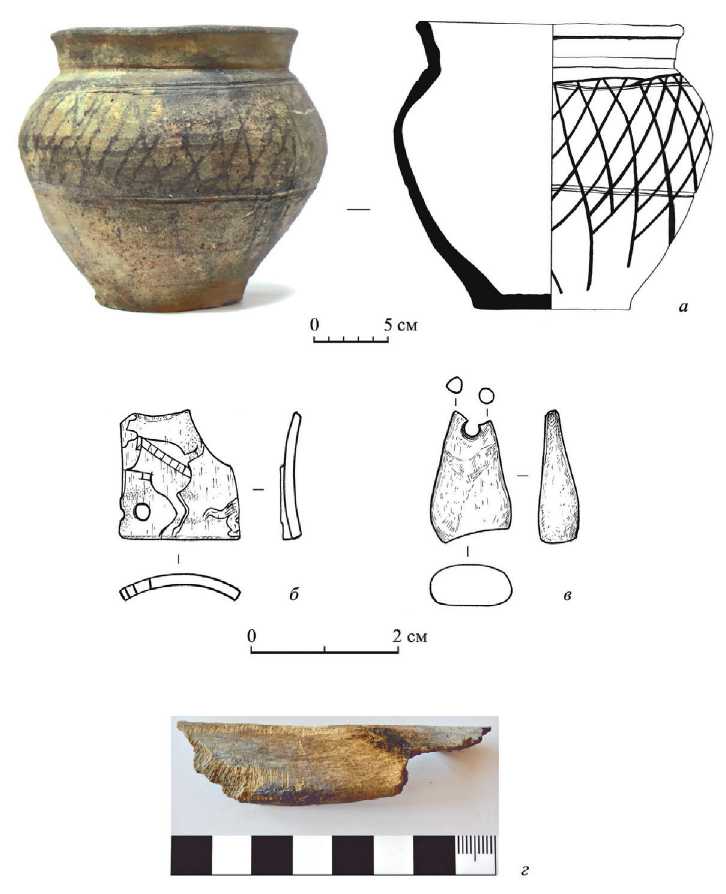

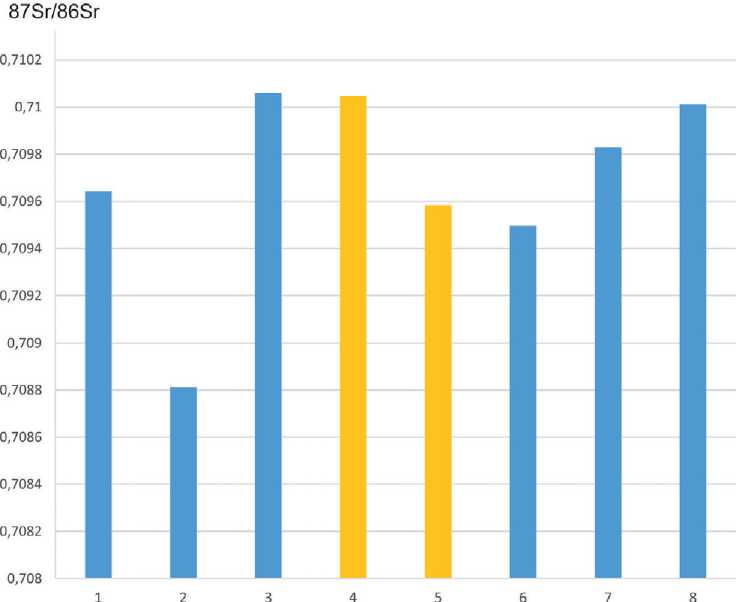

Одним из направлений изучения останков стало их изотопное исследование. Были исследованы образцы костной ткани из погребений на изотопы стронция 87Sr/86Sr, а также фоновые образцы, отобранные на территории могильника (рис. 6). Исследование выполнено в лаборатории Физических и химических методов исследования минерального вещества Института геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург). Сравнение изотопного отношения стронция 87Sr/86Sr используется для реконструкции индивидуальной и групповой мобильности людей относительно территории ( Добровольская, Решетова , 2018. С. 7).

Подготовку и измерение образцов проводили в помещениях с классами чистоты 6 и 7 ИСО Блока чистых помещений Института геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург. На всех стадиях анализа использована ультрачистая деионизованная вода MilliQ (18.2 МОм·см). Лабораторная посуда и материалы, соприкасающиеся с реагентами и образцами, изготовлены из PFA (Savillex, США), PTFE или полипропилена. Все используемые кислоты дважды очищены при температуре ниже температуры кипения (Savillex, США; Berghof, Германия).

Ультразвуковая очистка образцов с использованием уксусной кислоты от вмещающей породы, внешних загрязнений и новообразованных карбонатных минералов проведена согласно процедуре, описанной в: ( Corti et al ., 2013).

Очищенные, измельченные вручную в яшмовой ступке образцы (10–20 мг) помещали во фторопластовые бюксы, добавляли 4 мл концентрированной HNO3, помещали на электрическую печь и проводили выпаривание до сухого остатка при температуре 140 ˚С. При необходимости пробы обрабатывали смесью HCl и H2O2 для удаления органической составляющей. Пробоподготовка для изотопного анализа и хроматографическое выделение стронция с использованием смолы Sr resin (Triskem inc., Франция) проведены согласно Streletskaya et al., 2017, по протоколу, адаптированному из Horwitz et al., 1992. Измерения изотопного состава стронция проведены из 3 %-ного азотнокислого раствора на мультиколлекторном магнито-секторном масс-спектрометре с двойной фокусировкой Neptune Plus (Thermo Fischer). Измерение изотопных отношений стронция проводили с внутренней нормализацией по экспоненциальному закону на отношение 88Sr/86Sr = 8,375209 (согласно Nier, 1938) в комбинации с брекетингом (SSB, standard-sample bracketing) по схеме «стандарт – образец – образец – стандарт» с использованием стандартного образца изотопного состава стронция NIST SRM 987. Долговременная воспроизводимость (в течение 2019 г.) оценена с использованием NIST SRM 987: 87Sr/86Sr = 0,71025, 2SD = 0,00012 (104 измерения в 2 параллелях).

Полученные результаты исследования образцов костной ткани из погребений и фоновых образцов с территории могильника оказались схожи (рис. 6). Это позволило предположить, что погребенные из курганов были местными жителями и проживали на относительно близкой к могильнику территории. Исключение составляет образец № 2, предположительно, принадлежавший взрослой женщине из кургана № 85. Его показатели отличаются от остальных, что позволяет предположить, что эта женщина происходила с какой-то иной, не сопредельной могильнику территории.

Подробное исследование кремированных останков из кургана № 151 Лысогорского могильника показало, что мы имеем дело с признаками уникальной традиции депонирования останков. С одной стороны, это индивидуальность захоронений (т. е. наличие костей одного индивида в одном захоронении), тщательность сбора останков с погребального костра. Зачастую такой признак типичен для древностей «славянского» круга (например: Клещенко , 2016. С. 53). С другой стороны, это неизвестный до сегодняшнего момента обряд распределения останков одного погребенного в разных скоплениях одного кургана. Данное обстоятельство заставляет по-новому взглянуть на другие захоронения с кремациями, где останки внутри погребального сооружения были распределены в разных скоплениях. Особенно актуально это для объектов с незначительной массой останков в скоплениях в совокупности со схожими половозрастными определениями. Не исключено, что подобная традиция распределения останков имела место в других захоронениях как Лысогорского могильника, так и схожих с ним могильниках конца I тыс. н. э.

Совершенно иная традиция коллективных захоронений. Это далеко не типичный, редко встречающийся тип погребений. Однако в случае с курганом № 85, где обнаружены останки пяти разных индивидов в одном скоплении, говорить о подобной погребальной традиции все-таки преждевременно. Причины возникновения подобного захоронения могут быть связаны не с погребальной традицией, а с резко возрастающей смертностью в древнем сообществе (к примеру, в случае эпидемологической ситуации). Только дальнейшие исследования Лысогорского могильника способны показать, является ли этот случай уникальным и единичным или же речь идет о действительно нетипичной погребальной практике.

Рис. 6. Результаты исследования изотопа стронция (87Sr/86Sr) кремированных останков

1 – к. 85, ф-т II шейного позвонка, предположительно, взрослого мужчины; 2 – к. 85, ф-т II шейного позвонка, предположительно, взрослой женщины; 3 – к. 85, ф-т диафиза бедренной кости ребенка 0,5–1 года; 4 – фоновый образец (раковина улитки) с кургана; 5 – фоновый образец (раковина улитки) вблизи кургана; 6 – к. 151, скопление № 1, фрагмент черепа с открытым швом, взрослый человек; 7 – к. 151, скопление № 2, фрагмент диафиза лучевой кости, взрослый человек; 8 – к. 151, горшок, фрагмент черепа с открытым швом, взрослый человек

Список литературы Лысогорский могильник конца I тыс. н. э.: первые результаты междисциплинарных исследований

- Арсенова Н. Е. Отчет об археологических раскопках кургана № 85 курганной группы Лысая гора на северной окраине г. Воронежа в 2019 г. // Научный архив Археологического музея Воронежского государственного университета. № 329. 116 с.

- Арсенова Н. Е. Отчет об археологических раскопках кургана № 151 в составе объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа Лысая гора» на северной окраине г. Воронеж в 2018 г. // Научный архив Археологического музея Воронежского государственного университета. Р-1. № 319.

- Арсенова Н. Е., Деревянко А. В., Яблоков А. Г., Клещенко Е. А., Чернышева Е. В., Ельцов М. В., 2020. Изучение Лысогорского могильника на северной окраине г. Воронеж в 2019 г. (опыт междисциплинарного исследования) // Материалы Третьей Междунар. науч. конф. «Археология в исследованиях молодых», посвященной 120-летию С. Н. Замятнина (1899–1958) и М. Е. Фосс (1899–1955) – выдающихся археологов из первого поколения студентов ВГУ / Отв. ред. Е. Ю. Захарова. Воронеж: Изд. дом Воронежского гос. ун-та. С. 96–98. (Новик; вып. 21.)

- Арсенова Н. Е., Клещенко Е. А., Яблоков А. Г., 2019. Новые данные в изучении кремации памятников боршевской культуры на примере материалов кургана 151 Лысогорского могильника // Новые материалы и методы археологического исследования. От критики источника к обобщению и интерпретации данных: материалы V Междунар. конф. молодых ученых / Отв. ред. В. Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 226–228.

- Арсенова Н. Е., Яблоков А. Г., Деревянко А. В., 2020. Исследования Лысогорского могильника на р. Воронеж в 2018 г. // Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья в эпоху средневековья: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Анны Николаевны Москаленко (1918–1981) и 90-летию исследований памятников донских славян экспедицией ГАИМК (24–26 октября 2018 г.) / Отв. ред. А. З. Винников. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 168–173.

- Бессуднов А. Н., Кузнецова С. Е., 1987. Охранные раскопки на Лысогорском могильнике // Археологические памятники эпохи железа Восточноевропейской лесостепи / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. С. 62–66.

- Валукинский Н. М., 1948. Материалы к археологической карте г. Воронежа // СА. Т. Х. С. 291–301.

- Винников А. З., 1984. Славянские курганы лесостепного Дона. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 192 с.

- Винников А. З., 1986. Отчет о работе славянского отряда археологической экспедиции Воронежского университета в 1985 г. // Научный архив Археологического музея Воронежского государственного университета. Р-1. № 58.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации // КСИА. Вып. 224. С. 85–97.

- Добровольская М. В., Решетова И. К., 2018. О ландшафтном подходе в изучении мобильности населения прошлых эпох на основании данных об изотопном составе стронция // КСИА. Вып. 252. С. 7–14.

- Ефименко П. П., Третьяков П. Н., 1948. Исследование курганов около Кузнецовского городища // Ефименко П. П., Третьяков П. Н. Древнерусские поселения на Дону. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 110–112. (МИА; № 8.)

- Звягин В. Н., Анушкина Е. С., 2014. Установление видовой принадлежности костных останков // Российское полицейское право. № 1. С. 178–193.

- Клещенко Е. А., 2016. Историческая динамика погребальной обрядности населения Молого-Шекснинского междуречья в I тыс. н. э. (опыт применения биоархеологического подхода при изучении материалов кремаций) // КСИА. Вып. 245. С. 38–59.

- Клещенко Е. А., 2018. К вопросу о реконструкции элементов погребального убора в кремации (по материалам могильников Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н. э.) // Археология: история и перспективы: Восьмая межрегион. конф.: сб. ст. / Под ред. А. Е. Леонтьева. Ярославль: Академия. С. 51–57.

- Клещенко Е. А., Решетова И. К., 2019. Палеоантропологические материалы в реконструкциях образа жизни и погребальной обрядности раннесредневекового населения Восточной Европы. М.: ИА РАН. 224 с.

- Клещенко Е. А., Свиркина Н. Г., 2018. Методические подходы при изучении кремированных костных останков из коллективных захоронений (на примере материалов Русского Севера I тыс. н. э.) // Тверской археологический сборник: материалы 18–20-го заседаний научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности» / Под ред. И. Н. Черных. Тверь: Триада. С. 595–601.

- Комар А. В., 2007. Что такое «Пастырская культура»? // Проблеми на прабългарската история и култура. 4–1. Сборник в памет на ст. н. с. 1 ст. д. и. н. Димитър Ил. Димитров: доклади от петата международна среща по прабългарска история и археология, Варна 22–24.04.2004 / Отв. ред. Р. Рашев. София. С. 35–52.

- Москаленко А. Н., 1981. Славяне на Дону (боршевская культура). Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 161 с.

- Приходнюк О. М., 2005. Пастирське городище. Киiв; Чернiвцi: Зелена Буковина, 244 с.

- Пряхин А. Д., Беседин В. А., Разуваев Ю. Д., Цыбин М. В., 1997. Вантит. Изучение микрорегиона памятников у северной окраины г. Воронежа. Вып. 1. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та. 43 с.

- Цыбин М. В., 1997. Отчет об исследовании Кузнецовского и Лысогорского могильников у северной окраины г. Воронежа // Научный архив Археологического музея Воронежского государственного университета. № 176. 25 с.

- Широбоков И. Г., Юшкова М. А., 2014. Антропологические материалы из коллективных захоронений по обряду кремации и ингумации каменного могильника с оградками Малм (по результатам раскопок 2010 г.) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 2 (25). С. 71–79.

- Шупик Ю. П., 1964. К судебно-медицинской экспертизе обгоревших трупов: автореф. дис. … канд. мед. наук. Киев. 16 с.

- Шупик Ю. П., 1969. К экспертному исследованию золы при криминальном сожжении трупов // Вопросы судебной травматологии. Вып. 2. Киев: Здоров’я. С. 163–165.

- Baker A. J., 2004. A Taphonomic Analysis of Human Cremains from the Fox Hollow Farm Serial Homicide Site [Электронный ресурс] // A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Human Biology in the Graduate School of the University of Indianapolis. Indianapolis. 62 р. URL: http://archlab.uindy.edu/documents/theses/BakerAJThesis.pdf (дата обращения: 31.10.2016).

- Corti C., Rampazzi L., Ravedoni C., Giussani B., 2013. On the use of trace elements in ancient necropolis studies: Overview and ICP-MS application to the case study of Valdaro site, Italy // Microchemical Journal. Vol. 110. P. 614–623.

- Doklädal M., 1970. Ergebnisse experimenteuer Verbrennungen zur Feststellung von Form- und Größenveränderungen von Menschenknochen unter Einfluß von hohen Temperaturen // Anthropologie. Vol. 8. Iss. 2. S. 3–17.

- Horwitz E. P., Chiarizia R., Dietz M. L., 1992. A novel strontium-selective extraction chromatographic resin // Solvent Extraction and Ion Exchange. Vol. 10. Iss. 2. P. 313–336.

- Nier A. O., 1938. The Isotopic Constitution of Strontium, Barium, Bismuth, Thallium and Mercury // Physical Review. Vol. 54. Iss. 4. P. 275–278.

- Scott I. F., 2008. Forensic Cremation. Recovery and analysis. Boca Raton: CRC Press. 159 p.

- Streletskaya M., Zaytceva M., Soloshenko N., 2017. Sr and Nd chromatographic separation procedure for precise isotope ratio measurement using TIMS and MC-ICP-MS methods // European winter conference on plasma spectrochemistry (EWCPS-2017): Abstracts. P. 319.

- The analysis of burned human remains / Eds.: C. W. Schmidt, S. A. Symes. London: Academic Press, 2008. 278 p.

- Wahl J., 1981a. Beobachtungen zur Verbrennung menschlicher Leichname. Über die Vergleichbarkeit moderner Krematorien mit prähistorischen Leichenbränden // Archäologisches Korrespondenzblatt. 11. S. 271–279.

- Wahl J., 1981b. Ein Beitrag zur metrischen Geschlechtsdiagnose verbrannter und unverbrannter menschlicher Knochenreste – ausgearbeitet an der Pars petrosa ossis temporalis // Zeitschrift Für Rechtsmedizin. 86. S. 79–101.

- Walker P. L., Miller K. W. P., Richman R., 2008. Time, temperature and oxygen availalbility: An experimental study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bones // The analysis of burned human remains / Eds.: C. W. Schmidt, S. A. Symes. London: Academic Press. P. 129–135.

- Zipp K., 2010. Anthropologische Untersuchung der Körper- und Brandbestattungen des römischen Gräberfeldes Mainz-Kurfürstenstraße: mit einem Beitrag zu den Bauchlagenbestattungen in der römischen Antike. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Naturwissenschaften. Gießen. 303 S.