Магнитоупругий метод контроля напряженно-деформированного состояния стальных металло-конструкций в условиях Севера

Автор: Новиков В.Ф., Радченко А.В., Устинов В.П., Мимеев М.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 5 (60) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221668

IDR: 140221668

Текст статьи Магнитоупругий метод контроля напряженно-деформированного состояния стальных металло-конструкций в условиях Севера

В условиях резкоконтинентального климата Севера, где часто фиксируются быстрые перепады суточных температур, металлоконструкции испытывает термические деформации за счет различных коэффициентов термического расширения. И если

часть конструкций заглубляется в грунт, то к термическим деформациям металла добавляются деформации за счет сил мерзлотного пучения грунта или в период оттаивания за счет сил удельной теплоты смачивания при просадке грунта. Деформации иногда так велики, что видны не вооруженным взглядом.

Некоторые из них можно определять по наклону конструкции средствами инклинометрии. Иные невидны, но не менее опасны. Опасность усугубляется периодичностью воздействия и разрушением за счет малоцикловой усталости. Контроль напряженно - деформированного состояния материала производится целым рядом средств. Зачастую преимущество отдается тензометрическому методу. Однако и он не лишен недостатков: сложность и трудоемкость возникает при приклеивании или приваривании тензодатчиков, из-за ненадежности клеевого соединения, наличия проводов и др.

Перспективным методом контроля механических напряжений в металле является метод, основанный на эффекте магнитоупругого размагничивания (магнитоупругой памяти) [1]. Этот метод привлекателен своей легкостью и оперативностью и может с успехом дополнить тезометрический метод. Для его реализации необходимо в заданном месте на металле трубы, балки моста, стали вышки ЛЭП, подъемного крана и т.п. осуществить локальное намагничивание, отметить это место краской или маркером и сформированный датчик (индикатор) готов к работе. При нагружении или разгруже-нии металла его остаточная намагниченность и соответствующее ему магнитное поле рассеяния уменьшается тем больше, чем больше было приложенное напряжение. Съем информации путем измерения величины магнитного поля рассеяния локальной намагниченности производится с помощью датчика феррозондового магнитометра. Особенностью предлагаемого подхода является то, что металл «запоминает» максимальную нагрузку, которую испытала конструкция в заданном интервале времени от момента намагничивания до момента измерения. Метод дает возможность оперативно оценивать изменение величин напряжений и обладает высокой производительностью. Его можно использовать, например, для контроля действия снеговой нагрузки на металлоконструкцию [2], потерю несущей способности некоторых элементов металлоконструкций при напряженно - деформационном мониторинге зданий и сооружений. Поскольку выходным параметром является магнитное поле рассеяния, то на результаты измерения могут влиять внешние и внутренние магнитные поля, а его остаточная намагниченность может изменяться во времени [3].

Конструкционные стали обладают сравнительно невысоким значением коэрцитивной силы 2-10 А/см. [4]. Важно установить, в какой мере остаточная намагниченность конструкционных сталей в условиях климатического изменения температуры, вибраций, уровня электромагнитных полей стабильна во времени. Знание магнитных релаксаци- онных процессов материала в определенных условиях, позволило бы делать долгосрочные прогнозы, оценивать остаточный ресурс металлоконструкции и предупреждать аварийные ситуации.

Целью работы ставится выяснение возмож- ности применение метода магнитоупругого размаг- ничивания для долгосрочного контроля механических напряжений стальных конструкций в условиях Севера. Для исследования была взята широко распространенная конструкционная сталь 09Г2С и сталь 10 в виде пластин (15×198×3) мм. Она намагничивалась, и затем подвергалась деформации. Размеры образцов стали 09Г2С составили (15×198×3) мм, стали 10 – (24×196×3) мм. Четыре образца подвергались отжигу при 600 ºС в течении 5 часов и 4 образца при температуре 900ºС в течении 2 часов. Отжиг проходил в защитной атмосфере, поэтому окисление и обезуглероживание верх- них слоев металла было минимизировано.

Образцы консольно закреплялись в немагнит- ном зажиме, и часть из них нагружалась изгибом с помощью винтов. Максимальные напряжения рас- считывались по формуле:

ст„ max

расчетное =

ЕAd (1) L2

где Е - модуль упругости е = 2,06 . 1011 Н/ ■А - м 2

стрела прогиба;

d – толщина образца, L – длина изгибаемой ча- сти.

Локальное намагничивание образцов производилось вблизи зажима Ш-образным электромагнитом из электротехнической стали тремя разнонаправленными импульсами тока. Этим самым на пластине создавались два разнонаправленных намагниченных участка. В этом случае внешнее магнитное поле усиливает намагниченность на одном из участков и ослабляет в другом. В результате ослаблялось воздействие магнитного поля лаборатории на результирующее поле рассеяния, и уменьшалась ошибка измерения. Температура окружающей среды изменялась от +15 до +400 С. Электромагнитный фон среды, соответствовал фону помещения без сильноточного электроснабжения.

Регистрация нормальной составляющей напряженности магнитного поля рассеяния H n локальной намагниченности проводилась феррозондовым магнитометром ИКНМ-2ФП. Температура окружающей среды изменялась от +15 до +400 С.

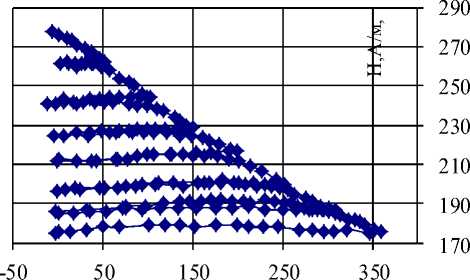

На рис. 1 показано изменения напряженности магнитного поля рассеяния при нагружении образца стали 09Г2С. Из графика видно, что первый цикл нагружения и разгружения стали на 50 МПа привел к изменению магнитного поля рассеяния примерно на 20 А/м. Последующие циклы с возрастающей амплитудой приводят к монотонному уменьшению напряженности поля

Таким образом, опыт показывает, что убыль магнитного поля в зоне локальной намагниченности тем больше, чем больше деформация. Снятие нагрузки мало сказывалось на величине сигнала. То есть материал достаточно хорошо запоминал однократно приложенную нагрузку не только в момент ее приложения, но и после снятия. Повторное приложение нагрузки с меньшей амплитудой практически не сказывается на величине поля. То есть материал «запоминает» максимальную нагрузку.

σ, МПа

Рис. 1. Влияние нарастающих напряжений по амплитуде нагружений и разгружений на магнитное поле рассеяния пластины из стали 09Г2С.

Это свойство может быть использовано для контроля пиковых нагрузок:

-

– величины напряжений испытываемых в разных местах устройства при гидродинамическом ударе;

-

– величины и распределения напряжений, возникающих в трубопроводе при его опрессовке;

-

– при определении напряжений, которому подвергается металл в условиях пучения грунта;

-

– при оценке максимальных деформаций, которые возникают при больших перепадах температуры (-500 - +400 С) в металлоконструкциях вследствие разницы в термическом коэффициенте длины грунта и металла;

– при определении работоспособности стальной опоры путем распознавания, несет ли опора нагрузку или она осела, и в результате нагрузка перераспределилась на соседние опоры, создавая в некоторых случаях аварийную ситуацию. При этом, большое значение, имеет свойство сталей сохранять величину остаточного магнитного поля при охла-

- ждении металла. В ряде случаев от момента намагничивания до окончания измерения требуется значительный промежуток времени. Поэтому возникает необходимость в исследовании временной стабильности остаточной намагниченности конструкционных сталей.

Исследования временной стабильности магнитного поля рассеяния (или локальной остаточной намагниченности) проводилось на стали 09Г2С и стали 10 после дополнительной термической обработки и в различных напряжениях. Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Марки стали, температура отжига и напряжения при долговременной и постоянной деформации (нагрузки)

|

№ образца |

Марка стали |

Т, ºС |

Нагрузка σ mах расчетная , МПа |

|

1 |

Сталь10 |

600 |

0 |

|

2 |

Сталь 10 |

600 |

272 |

|

3 |

09Г2С |

600 |

0 |

|

4 |

09Г2С |

600 |

204 |

|

5 |

09Г2С |

900 |

170 |

|

6 |

09Г2С |

900 |

590 |

|

7 |

Сталь 10 |

900 |

пластическая деформации |

|

8 |

Сталь 10 |

900 |

0 |

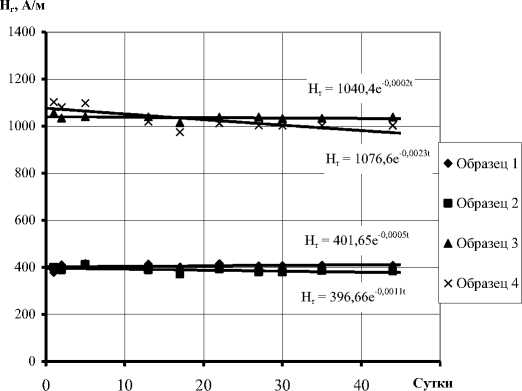

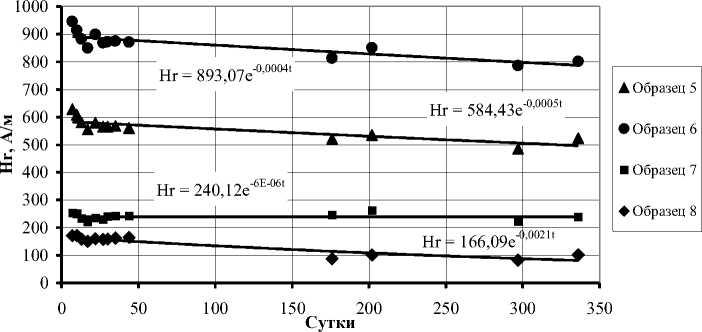

Регистрация в месте локального намагничивания нормальной составляющей напряженности магнитного поля рассеяния H n проводилась в течении 45-350 суток после намагничивания. Результаты некоторых измерений представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Изменение напряженности магнитного поля рассеяния Hr намагниченного участка на образцах № 1- 4 после отжига при 600ºС.

В процессе отжига стали при температуре 600º идет движение частиц металла дислокаций, при этом снимаются остаточные напряжения, происходит диффузионный дрейф примесных атомов, уменьшается структурная неоднородность. Эти процессы приводят к уменьшению твердости и прочности стали при высокой пластичности.

После отжига при 900º С сталь имеет мелкозернистую структуру, высокую вязкость, пластичность, низкую твердость и пониженную коэрцитивную силу. Выдержка в вакуумной печи при данной температуре обеспечивает завершение фазовых превращений и растворение примесей. В результате формируется боле стабильная кристаллическая структура.

Первая серия опытов по отслеживанию изменения магнитного поля от времени была проведена в течение 45 дней. В качестве уравнения аппроксимации выбрали характерную для релаксационных процессов экспоненциальную функцию. В экспоненте степенной показатель характеризует скорость релаксационных процессов.

Рассчитанный степенной показатель уравнения аппроксимации релаксационных процессов образца № 1 стали 10 ( с = 0 МПа ) составил 5-10 -4 , а в образца № 2 ( с = 272,4 МПа ) — 11^10 -4 . Таким образом, по степенным показателям видно, что во втором образце релаксационные процессы протекают несколько быстрее, чем в первом. Причиной может быть механическая деформация, приводящая к диффузионному перераспределению примесных атомов (прежде всего атомов углерода и азота), которое в свою очередь приводит к движению междоменных границ, что и сопровождается некоторым размагничиванием.

Степенной показатель уравнения аппроксимации релаксационных процессов за те же 45 дней у образца № 3 стали 09Г2С нагруженной до ( ст = 0 МПа ) составил - 4-10-4, а в образце № 4 ( с = 136,2 МПа ) - - 23-10-4. Степенной показатель образца 4 заметно больше, чем у образца 3. Отсюда также можно сделать вывод, что релаксационные процессы в неоднородно нагруженном образце (изгиб) протекают быстрее.

На рисунке 3 показаны релаксационные процессы после отжига при 900ºС. Образец № 5 из стали 09Г2С находящийся это время под нагрузкой с = 204,3 МПа , а образец № 6 под нагрузкой с = 170,2 МПа .По степенным показателям уравнения аппроксимации видно, что релаксационные процессы протекают быстрее в более нагруженном образце. Подобная картина наблюдается и на образцах из стали 10.

Несмотря на то, что релаксационные процессы в нагруженных образцах протекают быстрее, сам эффект остается достаточно малым. Так за 45 дней убыль напряженности магнитного поля рассеяния составила у стали 10 порядка 2–3% и 7–8 % у стали 09Г2С [6]. Причем процесс наиболее интенсивно протекает впервые 15-30 дней.

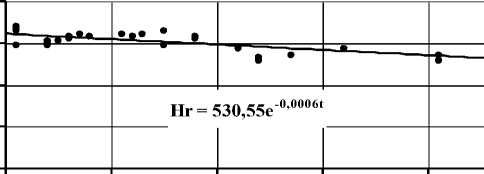

Исследование релаксационных процессов в од-ноосно и однородно нагруженном образце и, в практически экранированном состоянии нагружения, осуществлялось с помощью винтового зажима.

Размеры образца из стали 09Г2С в виде тонкостенной трубки диаметром 30 мм и длиной 140 мм. Образец в состоянии поставки долгое время находившийся без нагрузки, закрепили в специальной установке и нагрузили до 250 МПа. Внутрь образца помещались две намагничивающие катушки, включенные встречно. С помощью импульсного устройства многократными импульсами намагничивалась центральная область образца. Затем катушки вынималась, а на их место помещались два феррозондовых магнитометра ФМ-1Т., включенные встречно, что исключало влияние внешнего магнитного поля.

Н r , А/м

10 20 30 40

Сутки

. 3. Изменение напряженности магнитного поля рас- сеяния Hr намагниченного участка на трубчатом образце.

Показатель скорости релаксации на образце не

термическую обработку составил 6·10-

, что говорит о весьма малых релаксационных процессах при с = 250МПа. Изменение напряженности магнитного поля рассеяния за 50 суток составило 3– 4%. Результаты долговременных испытаний динамики магнитных полей рассеяния приведены на рис. 4.

Образец 1

Образец 2

Образец 4

Образец 3

Сутки

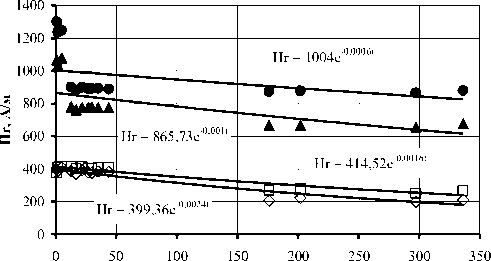

Рис. 4. Изменение напряженности магнитного поля рассеяния Hr намагниченного участка на образцах № 1-4 после отжига при 600ºС.

Дальнейшие наблюдения за образцами, пред- ставленными на рис. 3, показало, что за последующие 300 дней убыль напряженности магнитного поля рассеяния составила у стали 10 порядка 3035% и 15-20% у стали 09Г2С.

Обращает на себя внимание высокая стабильность магнитного поля локальной намагниченности у наклепанного изгибом перед испытанием образца. Казалось бы, что после наклепа вновь созданная дислокационная структура спровоцирует сток примесных атомов к дислокациям и создание вокруг них «облаков» Котрелла, а это в свою очередь приведет в движение междоменные границы и, как следствие, к размагничиванию. Но вероятно взаимодействие междоменных границ с системой дислокаций сильно наклепанного образца достаточно велико, что бы противостоять изменениям в металле и изменениям внешних факторов.

Рис. 5. Изменение напряженности магнитного поля рассеяния Hr намагниченного участка на образцах № 5-8 после отжига при 900ºС.

Из рис. 5 следует, что за последующие 300 дней убыль напряженности магнитного поля рассеяния составила порядка 30-35% без нагрузки, под нагрузкой 2% у стали марки 10 и 7-8 % у стали 09Г2С.

Вывод:

-

1. В нагруженных до σ образцах стали 20 и стали 09Г2С убыль величины магнитного поля рассеяния и локальной намагниченности достаточно не велика.

-

2. В качестве уравнения аппроксимации выбрали характерную для релаксационных процессов экспоненциальную функцию. В экспоненте степенной показатель характеризует скорость релаксационных процессов.

В указанном интервале их можно учесть в первом приближении при проведении долгосрочного контроля динамики напряженно-деформированного состояния с помощью экспоненциальной функции.

Таким образом, для изучения снеговой и ветровой нагрузок достаточно 3-6 месяцев. Многие сезонные изменения длятся не более 8 месяцев и могут быть учтены по результатам приведенных исследований [7].

Список литературы Магнитоупругий метод контроля напряженно-деформированного состояния стальных металло-конструкций в условиях Севера

- Новиков В.Ф., Бахарев М.С. Магнитная диагностика механических напряжений в ферромагнетиках. -Тюмень: Вектор Бук, 2001. -198 с.

- Новиков В.Ф., Бахарев М.С., Сорокина С.В. Неразрушающий контроль снеговой и ветровой нагрузки металлоконструкции в режиме магнитоупругой памяти//Строительная механика инженерных конструкций и сооружений: №3, сентябрь 2008 -М.: ИПК РУДН. -С. 51-54.

- Болотов А.А., Новиков В.Ф., Бабушкина С.В., Кулак С.М. Временная нестабильность остаточной намагниченности стали//Новые материалы, неразрушающий контроль и наукоемкие технологии в машиностроении: материалы III международной научно-технической конференции. -Тюмень: Феликс, 2005. -С. 279-281.

- Мужицкий В.Ф., Попов Б.Е., Безлюдько Г.Я. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния и остаточного ресурса стальных металлоконструкций подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением//Дефектоскопия. -2001. -№ 1. -С. 38-46.

- Годовой отчет о деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2005 году.//http://gosnadzor.ru/

- Яновский Б.М. Земной магнетизм. -Ч. 2. -Л.: 1963. -461 с.

- Вонсовский С.В., Шур Я.С. Ферромагнетизм. -М.: ГИТТ1, 1948. -816 с.

- Лобанова Т.В. Обоснование безопасной эксплуатации охраняемых объектов при отработке запасов слепых рудных тел участка «Новый Шерегеш»//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Том 10, № 4. -С. 21-22.