Майкопско-новосвободненская общность и позднее Триполье, проблема контактов, военный и производственный аспект

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи между майкопско-новосвободненской общностью и племенами юга Восточной Европы, а также позднетрипольской культурой. В центре внимания находится новая монография В. А. Дергачева о культуре позднего Триполья и племенах эпохи ранней бронзы Предкавказья. Обсуждается концепция В. А. Дергачева, согласно которой проникновение майкопцев в позднетрипольский регион носило характер военного вторжения и имело целью подчинение местного населения. В предлагаемой статье рассматривается аргументация В. А. Дергачева и делается вывод, что предложенная им трактовка связей позднемайкопских племен на основании имеющихся материалов неоправданна. Используемое В. А. Дергачевым понятие «администрация» майкопской культуры, которая подчинила трипольские племена, неправомерна - как методически неправомерно и суждение о догосударственном первобытном обществе. Связи племен майкопско-новосвободненской общности с племенами юга Восточной Европы носили обоюдный характер как с точки зрения влияний, так и заимствований.

Майкопская культура, трипольская культура, обмен, миграция, комплекс, предкавказье, тесло, украшения, погребение

Короткий адрес: https://sciup.org/143180587

IDR: 143180587 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.156-170

Текст научной статьи Майкопско-новосвободненская общность и позднее Триполье, проблема контактов, военный и производственный аспект

Развитие носителей археологических культур эпохи начального освоения металла в Предкавказье, Северном Причерноморье и Доно-Волжском регионе было обусловлено собственным потенциалом производящего хозяйства при благоприятном влиянии климата, военной обстановкой, а также контактами с соседями. Решать вопросы установления связей между этими культурами возможно, опираясь на находки погребальных комплексов, типы вещей и на отдельные признаки их форм. Достаточно сложно освещать темы о степени влияния одних культур на другие на основании анализа предметов быта, труда и войны. Не менее дискуссионными являются вопросы о переселениях конкретных носителей новшеств производства и о путях распространения технологий. Иногда такие http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.156-170

вопросы не имеют однозначных ответов. Принимая во внимание высказанные выше теоретические положения, рассмотрим ниже тему контактов племен раннего бронзового века Предкавказья и различных групп позднетрипольской культуры Северного Причерноморья, поднятые в монографии В. А. Дергачева 2022 г. ( Дергачев , 2022).

Майкопско-новосвободненская общность формируется в Предкавказье в начале IV тыс. до н. э. Несколько ранее на Южном Кавказе (в конце V – начале IV тыс. до н. э.) возникает близкая ей лейлатепинская культура. Ее племена активно осваивают металлургию и металлообработку, в том числе и производство втульчатых ударных орудий ( Нариманов и др. , 2007; Мусеибли , 2007. Рис. 13: 3 ; 2020. Рис. 237: 3 ).

В Предкавказье МНО, имеющая на раннем этапе очевидное влияние культур Северной Месопотамии и лейлатепинской культуры, становится наиболее развитым феноменом первобытности и передовым культурным явлением к северу от Большого Кавказа – на границе с Восточной Европой. Погребальные и поселенческие памятники МНО дают возможность подразделить ее на 4 варианта и два этапа. Ранний ее этап, в целом, относится к перв. пол. – середине IV тыс. до н. э. и представлен собственно майкопским вариантом ( Кореневский , 2019). Его памятники с ранними датами (перв. пол. IV тыс. до н. э.) в основном сосредоточены в Центральном Предкавказье. Уже в это время отмечается перемещение майкопских племен по долине реки Калаус на север, где майкопские захоронения раскопаны на р. Чограй недалеко от впадения в нее р. Калаус ( Шишлина , 2002).

Поздний этап МНО датируется с начала втор. пол. по конец IV тыс. до н. э. и начала III тыс. до н. э. Его представляет в Центральном Предкавказье долинский вариант, сменяющий там более ранние племена майкопского варианта. И лишь на среднем Тереке – у ст. Галюгаевской – сохранились свидетельства доживания майкопских племен до конца IV тыс. до н. э.

В Западном Предкавказье, в Закубанье, в причерноморской полосе фиксируется поздний псекупский вариант, который может распадаться на несколько локальных подгрупп, как, например, причерноморская и закубанская группы на примыкающей к Кубани территории Адыгеи. Его памятники обнаружены также на Нижнем Дону, где раскопано Константиновское поселение местной культуры. На нем отмечено присутствие до 8 % керамики псекупского варианта: характерных приставок к очагам, свидетельниц оседлого быта майкопцев ( Кияшко , 1994).

В предгорной Адыгее на р. Белой сконцентрированы памятники новосво-бодненской группы, в рамках которой возможно выделение составляющих ее подгрупп. Наиболее насыщена вещами элитная подгруппа (или группа «горизонта могил Кладов»), известная только у ст. Новосвободной и Костромской.

Погребальные комплексы МНО отражают довольно четкое их распределение по наборам вещей и находкам в них золота (в майкопском, долинском вариантах и элитной новосвободненской подгруппе). Так, эта артефактная дифференциация позволяет выделять комплексы А-группы 1 с наборами из металлической посуды, бронзового топора, кинжала, тесла и долота, их насчитывается около 10. А-группа 2 объединяет комплексы, состоящие из бронзового топора, кинжала, тесла и долота без металлической посуды, их также около 10. А-группа 3 состоит из комплексов с оружием без инструментов деревообработки. Их известно около 63. В этих А-группах в основном сосредоточены находки из золота. Находки золота без оружия и инструментов деревообработки, судя по немногим данным, очень редки и относятся к женским захоронениям (Кореневский, 2004; 2011; 2017).

Погребения МНО с оружием (топорами, кинжалами) МНО отражают наличие в ее обществах родоплеменной элиты, похороны представителей которой сопровождались символическими наборами, подчеркивающими их значимость. Наиболее престижными могли быть захоронения А-групп 1 и 2. Погребения с находками только одних бронзовых тесел (А-группа 4) крайне незначительны (1 находка), т. е. они практически отсутствуют, так же как и погребения с одними находками мотыг (А-группа 5) (1 комплекс). В большинстве погребений МНО находок из металла нет (А-группа 6). Учтено более 150 таких комплексов ( Кореневский , 2004; 2011; 2017).

Общий вывод об уровне развития общества МНО был сделан с учетом данных исторической этнографии о фазах развития догосударственных обществ, суть которой в том, что для лидеров общества был важен престиж и в военной сфере, и в трудовой области (наборы с оружием и инструментами). Такая символика позволяет использовать понятие модели протовождества. Символика настоящего вождества с показателями самых престижных комплексов только оружием и благородными металлами в майкопских захоронениях еще не представлена. Она – в сопровождении драгоценной посуды – появляется на Кавказе в конце III тыс. до н. э. в культуре Триалети цветущей поры ( Куфтин , 1941. Табл. XC, XCI, XCII) и отражена в изображениях на серебряном кубке из Кара-шамба в Армении ( Кушнарева , 1994. С. 100. Рис. 32).

Для территории юга Восточной Европы – бассейнов Прута, Среднего и Нижнего Поднепровья, степей Приазовья – в IV тыс. до н. э. важное значении имеют памятники Трипольской культуры, по схеме М. Ю. Видейко, представленной периодами: Триполья А – 5400/5100–4700/4600 до н. э.; BI – 4700–4300/4200 до н. э.; BI/BII – 4300–4100 до н. э.; BII – 4100–3800 до н. э.; CI – 3800–3200 до н. э.; C2 – 3400–3200–2759 до н. э. ( Вiдейко , 2003. С. 113).

В. А. Дергачев в монографии 2022 г., названной «Позднее Триполье-Май-коп», датирует позднее Триполье временем 3500–3000 до н. э. Он подразделяет его на две субфазы Триполье С-II-1 (3500–3300 до н. э.) и субфазу С-II-2 (3300/3200–3000 до н. э.) ( Дергачев , 2022. С. 271. Рис. 174). В этой монографии В. А. Дергачев уделяет особое внимание взаимосвязи позднего Триполья с майкопской культурой. Его заключение ( Дергачев , 2022) в нашем пересказе таково.

Проникновение майкопцев на территорию позднего Триполья носило военный характер и имело целью подчинение местного населения. Этот процесс был долговременным, сопровождался внедрением в местную среду носителей майкопских производств и завершился подчинением местного населения майкопской администрацией. Продвижение майкопского населения на запад обусловило переоформление всех локальных вариантов позднего Триполья, в частности, вызвало возникновение памятников койсуг-константиновского типа на Нижнем Дону. Проникновение майкопцев началось в начальный период позднего Триполья, что обусловило массовое распространение оружия (в основном из кости) и появление укрепленных поселков вместо открытых поселений. Носители выхватинского варианта позднего Триполья были покорены первыми. Они заложили основы формирования усатовского варианта, который в рамках предположительно подчиненных майкопской администрацией территорий позднего Триполья оказался наиболее успешным в культурном отношении.

Заключительные выводы В. А. Дергачева требуют обсуждения ввиду своей оригинальности и попытки придать им историческую направленность. Для этого сначала рассмотрим базу их аргументации.

Начнем с перечня отмеченных в книге категорий вещей и типов по порядку. Наконечники стрел майкопского варианта известны в основном по находке в Майкопском кургане. Они имеют подромбическую форму. Аналогии им ограничены и известны на Нижнем Дону в степи на Раздорском поселении ( Кияшко , 1987. С. 76. Рис. 2: 41 ). Другие наконечники стрел, имеющие аналогии в комплексах МНО, представлены в Северном Причерноморье асимметричными формами со скошенным основанием. Для материалов МНО такие наконечники (без загнутых внутрь шипов) получили название наконечников псекупского типа.

Все майкопские наконечники стрел позднего этапа обладали небольшими размерами – от 2–3 до 6 см в длину. Они были легкими и связаны со скорострельным сложным луком. Для майкопских наконечников показателен пильчатый край, который делал рану особенно тяжелой. А вот наконечников с таким пильчатым краем в области трипольской культуры что-то незаметно.

Стрелы для легкого лука, судя по изображениям в гробнице могильника Клады, носили в колчане, что увеличивало скорострельность и эффективность стрельбы, поскольку у воина теперь оставались свободными обе руки, в отличие от тяжелого лука эпохи энеолита, стрелы для которого носили в руке. Популярность такого нововведения – легкого лука и колчана – была велика, и изображения скорострельного лука известны для этого времени в кург. 5 могильника Клады ( Резепкин , 2012) и в Халле (Готлих) в гробнице культуры воронковидных кубков ( Schunke , 2013). Наконечники стрел новосвободненской элитной группы с загнутым внутрь шипом нигде за пределами ее ареала неизвестны ( Кореневский , 2011. Рис. 66: 2–6 ).

Для степных памятников из немайкопских комплексов характерны наконечники стрел с раздвоенным окончанием – типа «ласточкина хвоста». В памятниках МНО они редки, известны два: из поселения Орлов Ерик и из разрушенного кург. 6 Абинского м-ка ( Кореневский , 2004. С. 178. Рис. 48: 12 ). Учитывая особенности распространения наконечников стрел, нам трудно сказать, был ли этот тип заимствован майкопскими племена у племен степей юга Восточной Европы или последние заимствовали его у майкопцев. Первое, на мой взгляд, более вероятно. На Южном Кавказе в лейлатепинской культуре таких асимметричных наконечников нет.

Кремневые кинжалы или кремневые наконечники копий фиксируются в погребальных комплексах лишь элитной новосвободненской группы. Это, скорее всего, было оружие, известное носителям разных культур. Но далеко не все культуры допускали такие копья в погребальный обряд.

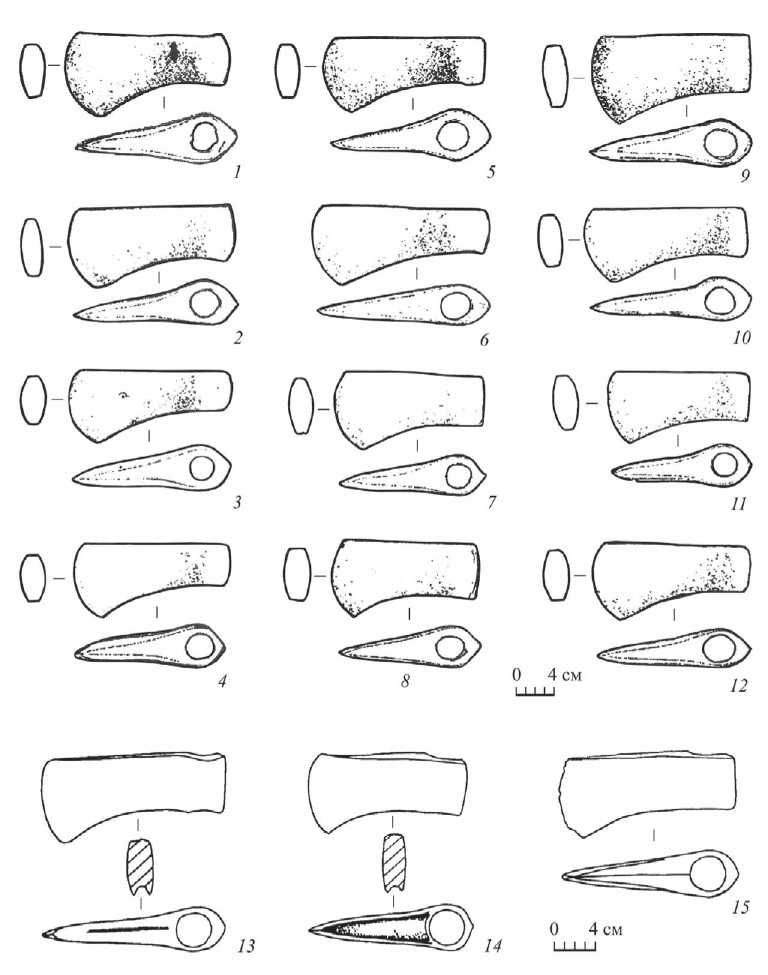

Оружие из бронзы – это, прежде всего, втульчатые топоры. Они отливались в двустворчатых глиняных литейных формах с открытым для заливки «брюшком» ( Рындина , 2002). Первая современная классификация таких вещей была опубликована в 1974 г., затем она прошла некоторые модификации в 2004 и в 2011 гг. ( Кореневский , 1974; 2004; 2011). В ее основу были положены формальные показатели орудий. При этом учитывалось, что проковка отливаемой модели топора могла изменять очертания клина, который напоминал удлиненный прямоугольник. Учитывая это обстоятельство, бывает трудно судить о деталях формы такого топора только по его матрице. Поэтому для типологии втуль-чатых топоров майкопской культуры перспективным оказалось привлечение признаков, которые не зависели от проковки. Такими показателями стали форма и размер круглого отверстия, общая длина топора, высота обушной части. Дополнительно могло привлекаться наличие или отсутствие орнаментов. При рассмотрении втульчатых топоров в профиль бросались в глаза разные пропорции расширения клина к лезвию: то симметричные, то асимметричные, то круто изогнутый в верхней части клин. Передняя стенка втулки у майкопских топоров, как правило, не выделена.

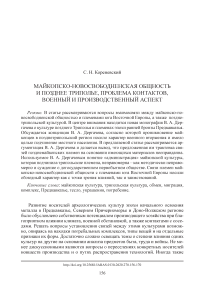

Уже в ступенчатой классификации 1974 г. были выделены топоры групп 1 (рис. 1: 1 ) и 3 (рис. 1: 4 ) с отверстием для насада от 3 см и более в диаметре. Это были тяжелые топоры весом 500–800 г. Различались они по конфигурации клина в профиль. Топоры группы 1 (рис 1: 1 ) связаны с комплексами майкопского варианта, группы 3 – с комплексами позднего этапа типа ст. Андрюковской (рис. 1: 4 ). Самыми многочисленными были топоры группы 2 (рис.1: 2, 3 ) – т. н. новосвободненского типа, с отверстием для насада около 2 см. Эти изделия являлись легкими топорами майкопцев. Они весили от 500 до 300 гр и фиксировались в комплексах элитной новосвободненской группы, а также долинского варианта ( Кореневский , 2017. С. 81). Кроме того, встречаются топоры, которые имеют признаки двух групп. Но их находки единичны, как, например, крупный топор из Нальчикской гробницы с малым отверстием до 2 см в диаметре.

Редкими были топоры псебайского типа – с горбатой спинкой и отверстием для насада около 3 см (рис. 1: 5 ). Они более известны по находкам на Южном Кавказе ( Кореневский , 2011. Рис. 46-1: 1–8 ).

Совершенно оригинальна форма топоров типа Лечинкай (рис. 1: 6 ), выделенного несколько позднее ( Кореневский , 2004. С. 209. Рис. 83: 6 ). Эти орудия имели отверстие для насада около 3 см и форму втулки, напоминающую гриб в разрезе, похожий на очертания втулок топоров-мотыг Дунайского энеолита. Клин у них был поднят при насаде, и точка удара приходилась на его нижний конец ( Кореневский , 2011. С. 67. Рис. 50-1). В типологии 2004 г. также были отмечены орудия типа топоров-молотов (рис. 1: 7, 8 ).

В. А. Дергачев пытаясь критически охарактеризовать эту предложенную типологию, использует в основном эмоциональные выражения ( Дергачев , 2022. С. 215–223). Его конечные выводы практически идентичны моим определениям типов. Снова отмечено, что в обществе МНО имели хождение и тяжелые топоры (группы 1 и 3, Псебайская, Лечинкай. – С.К. ), и более легкие топоры (группа 2. – С.К. ) (Там же. С. 222). В формальной группировке присутствуют те же названия групп и форм, которые были мною выделены ранее: типы

Рис. 1. Топоры Предкавказья ( 1–8 ) и Поволжья (утевский тип – 9, 10 ) по классификации С. В. Кореневского 1974/2004 гг.

Комплекс находок в погр. 1 Утевского кургана № 1 ( 10–16 )

Типологические группы топоров Предкавказья – 1 ( 1 ); 2 ( 2, 3 ); 3 ( 4 ); 4 ( 5 ); 5 ( 6 ); 6 – топоры-молоты ( 7, 8 );

1 – ст. Усть-Джегутинская; 2 – курган Иноземцево; 3 – м-к Клады, к. 31, п. 5; 4 – ст. Ан-дрюковская (Новороссийск); 5 – ст. Псебайская; 6 – м-к Лечинкай, к. 7 п. 5; 7 – ст. Воздвиженская, к. 31, п. 5; 8 – ст. Воздвиженская; 9 – с. Труевская Маза; 10 – Утевский кург. 1 п. 1

майкопский, новосвободненский, псебайский, лечинкайский ( Дергачев , 2022. С. 220. Рис. 139). В Волго-Уралье был отмечен особый тип топоров, характеризующийся сужением клина к лезвию и изготовлением из чистой меди ( Кореневский , 1974. С. 26. Рис. 9: 1–4 ). Позже он был назван утевским.

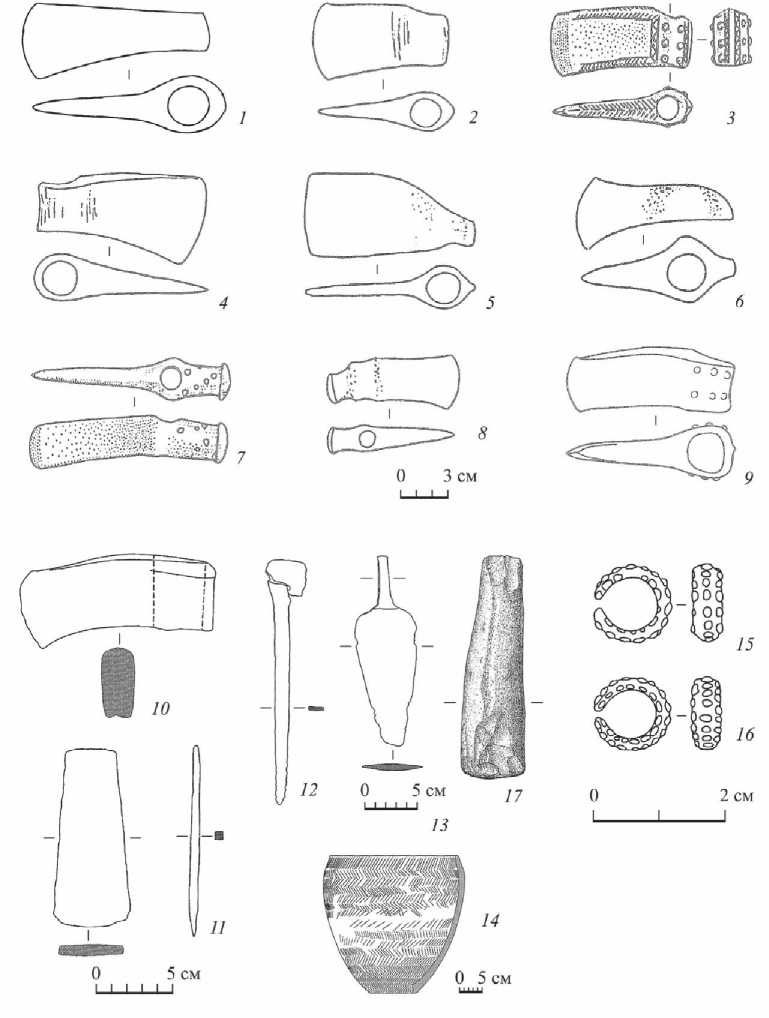

Проблема близости топоров майкопских типов и топоров клада Баньябюк (рис. 2: 1–12 ), которую затрагивает В. А. Дергачев, была мною поставлена еще в статье 1974 г. Эти румынские находки похожи на майкопские топоры группы 3, но отличаются от них несколько иным профилем и овальным сечением клина ( Vulpe , 1970). Более всего они напоминают степные топоры с расширенным книзу клином – типа находки у д. Болтуновки в Поволжье (рис. 2: 13–15 ). Топоры клада Баньябюк явно имели местное происхождение и не являлись им-портами с Кавказа. Никакой новой информации о топорах типа Баньябюк в статье В. А. Дергачева нет.

Бронзовые кинжалы включают клинки бесчеренкового типа и черенковые кинжалы с простым клинком. Все они встречаются в комплексах позднего Триполья. Идея этих форм могла быть занесена на юг Восточной Европы из Предкавказья от племен МНО, но местные племена, скорее всего, начали изготовлять их самостоятельно. Импортом является кинжал с желобом – случайная находка из Новой Каховки ( Кореневский , 2004. С. 237. Рис. 120: 3 ; Дергачев , 2022. С. 228. Рис. 146: 36 ). Еще один кинжал с прокованным долом найден у ст. Вешенской на Среднем Дону ( Кореневский , 2004. С. 237. Рис. 120: 1 ).

Орудия труда – бронзовые тесла и желобчатые долота из комплексов позднего Триполья похожи на орудия МНО, но их формы слишком просты, чтобы различить кавказские импорты. Скорее всего, эти предметы изготавливались на месте. Тем не менее не исключена вероятность, что такие формы тесел стали распространяться на юге Восточной Европы под влиянием племен май-копско-новосвободненской общности, так как тяжелые и крупные тесла эпохи энеолита Подунавья от них все же заметно отличаются.

В. А. Дергачев связывает изделия престижа в погребальном обряде (такие, как височные кольца в один, полтора и более оборотов) с племенами МНО. Для майкопцев, действительно, были характерны, прежде всего, золотые височные кольца в один оборот с несомкнутыми или сомкнутыми концами.

В Северном Причерноморье самые ранние примеры украшения головного убора золотыми подвесками в виде спиралей известны из погр. 4 м-ка Джурджу-лешти и погр. 2 м-ка Кривой Рог в энеолите – еще в начале втор. пол. V тыс. до н. э. ( Кореневский , 2012. С. 64. Рис. 51: 3 ; 62).

Наиболее древние находки колец из золота и серебра у племен майкопско-но-восвободненской общности связаны с погр. 1 и 3 кург. Кудахурт ( Кореневский и др. , 2008. Табл. I). В этих погребениях серебряные (погр. 1) и золотые (погр. 3) кольца сочетаются с украшениями с нанизанными на них полудрагоценными сердоликовыми камешками и лазуритовыми бусами. Дата погр. 1 – 3773– 3660 до н. э., погр. 3 – 3530–3400 до н. э. (Там же. С. 134). По всей видимости, появление таких украшений было связано с кругом людей, поддерживающих контакты по обмену золотом, полудрагоценными камнями, в том числе лазуритом, с носителями лейлатепинской культуры и через них с племенами, имеющими доступ к Бадахшанскому месторождению лазурита в Афганистане.

Рис. 2. Топоры клада Баньябюк и их аналогии в Северном Причерноморье

1–12 – Баньябюк, клад; 13 – с. Загорная Селитьба; 14 – с. Болтуновка; 15 – с. Гречаники

Золотые подвески-колечки представлены в Майкопском кургане; в других захоронениях майкопского варианта МНО их мало. Всего они зафиксированы в 7 случаях (например, ст. Мостовская) ( Кореневский , 2004. С. 180. Рис. 59), но многие комплексы майкопского варианта разрушены и неполноценны в отношении полноты их наборов.

Зато в комплексах позднего периода МНО часто содержатся золотые кольца в качестве атрибутов головного убора. Всего они отмечены, примерно, в 28 случаях. Серебряные кольца-подвески для головного убора майкопцев совершенно не характерны, так же как и височные кольца в полтора оборота (1 случай из кург. 1 у ст. Новосвободной, 1898 г.); а височные подвески из меди не встречаются вовсе ( Кореневский , 2011. С. 97, 98). Но большинство находок такого рода в усатовских памятниках составляли именно серебряные кольца (см.: Дергачев , 2022. С. 244). Предыстория украшения головного убора у погребенных в районе Пруто-Днестровского региона не прослеживается, так как погребальные обряды трипольского населения времени Триполья BI–BI/BII–CI археологически не зафиксированы. Поэтому не вполне ясен вопрос, откуда появилась традиция украшения головного убора серебряными кольцами у усатовских племен Северного Причерноморья.

Манера украшать головной убор золотыми кольцами с разомкнутыми концами, если она только не является поликультурной традицией, вполне могла исходить от майкопских племен, судя по находке двух золотых подвесок в местном комплексе изделий из чистой меди – погр. 1 кург. 1 могильника Утевка в Поволжье (рис. 1: 15, 16 ). Но более в захоронениях ямно-полтавкинского круга памятников Волго-Приуралья таких золотых колец не найдено ( Моргунова, Файзуллин , 2018).

Керамика играет особую роль в фиксации следов переселений, по данным археологии. Так, именно керамические комплексы свидетельствуют о миграционном характере появления носителей майкопского варианта в Предкавказье – с юга. Комплексы с майкопской керамикой указывают на перемещения майкопских племен по долине Калауса плоть до его низовий в Калмыкии, а также и на ее территории. Керамические комплексы говорят о заселении майкопцами псекупского варианта Константиновского поселения на Нижнем Дону. Пока это самая северо-западная точка находки бытового памятника с майкопской керамикой и иными атрибутами быта майкопцев в Северном Причерноморье. Для территории позднего Триполья таких поселенческих комплексов просто нет.

Вся подборка керамики по разным подгруппам поздних трипольских племен отражает собственные типы посуды со своей орнаментацией. Серий майкопских сосудов высокого престижа 1-го класса (без минеральных примесей в формовочной массе) среди них не наблюдается. По формам кухонной керамики 2-го класса процессы миграции зафиксировать вряд ли правомерно. Эта посуда могла быть в ходу у племен разных культур независимо.

В. А. Дергачев обращает внимание на сходство украшений в виде посоховидных и прямых булавок из золота и серебра с отверстием в середине стержня у племен новосвободненской элитной группы и долинского варианта с бронзовыми и костяными подвесками изогнутой формы с отверстием в стержне у племен волчанско-животиловской подгруппы позднего Триполья как свидетельство заимствования формы украшения степными племенами от племен МНО (Дергачев, 2022. С. 248. Рис. 161). Пока можно лишь сказать, что майкопских булавок с отверстием в степной зоне Восточной Европы нет. И кто тут на кого влиял, ответить трудно. Может быть, и здесь и там эти украшения возникли как развитие идеи костяных палочек с отверстиями в центре корпуса у энеолитических племен независимо друг от друга.

Археологические материалы позволяют предполагать, что в приближенных к майкопскому ареалу районах местные племена заимствовали у майкопцев вещи погребального престижа. Это хорошо заметно по Койсугской группе Нижнего Дона, где открыты погребения в ямах с положением костяков скорчено на спине с золотыми подвесками и керамикой майкопских форм ( Житников, Илюков , 2002. С. 23. Рис. 4).

Теперь важно отметить особенности символизма элиты майкопского населения. Например, по данным погребальных комплексов, майкопская знать придерживалась захоронений своих сородичей по традициям А-групп 1 и 2 с сочетанием в комплексах оружия (топора, кинжала) и инструментов для деревообработки, как уже отмечалось выше.

Однако подобных комплексов в зоне позднего Триполья крайне мало. Таков комплекс погр. 35 кург. Александровск, включающий топор на медной основе, два тесла, два шила, кинжал усатовского типа. Однако топор этого погребения не новосвободненского типа, как это утверждает В. А. Дергачев. Он более похож на топоры-молоты эпохи энеолита и представляет собой местное изделие. Далее надо упомянуть клад Иваньки. Он содержит топор и набор кинжалов усатовско-го типа ( Дергачев , 2022. С. 265. Рис. 172Н). Но это не наборы комплексов МНО.

Другие комплексы, упоминаемые В. А. Дергачевым, включают тесла и кинжалы (или только тесла), но не содержат топоров. В этой связи можно отметить тесло и кинжал, найденные в могильнике Данку у с. Утконосовка (Там же. С. 194). В комплексе погр. 1 из кург. 1 могильника Пуркарь найдены тесло, кинжал усатовского типа и долото (Там же. С. 265. Рис. 162В). Подобные примеры показывают, что бронзовые тесла встречаются у местных племен ямной или постмариупольской культур, а также в зоне поздней Трипольской культуры поодиночке или в сочетании с кинжалом. Для обрядов МНО находки тесел без сопровождения других вещей из металла совершенно не характерны.

Таким образом, приведенный обзор материала позволяет придерживаться прежнего вывода. Именно с появлением племен МНО в Северном Причерноморье стали распространяться втульчатые топоры, кинжалы из бронзы и меди. В это же время появляются свидетельства местного изготовления топоров в двустворчатых глиняных формах у племен постмариупольской культуры в Среднем Поднепровье (о-в Самарский 1, кург. 1, погр. 6; Верхняя Маевка, кург. 2, погр. 10) ( Ковалева , 1984. Рис. 6).

Но у нас нет оснований говорить, что это было следствием массовой миграции майкопских племен в сторону Поднепровья, а также захвата ими территорий позднего Триполья и подчинения местных племен майкопской администрации, как пишет В. А. Дергачев. Само понятие «майкопская администрация», по данным археологии, несостоятельно, а в применении к данным исторической этнологии о позднем первобытном обществе трудно объяснимо, как несуразное

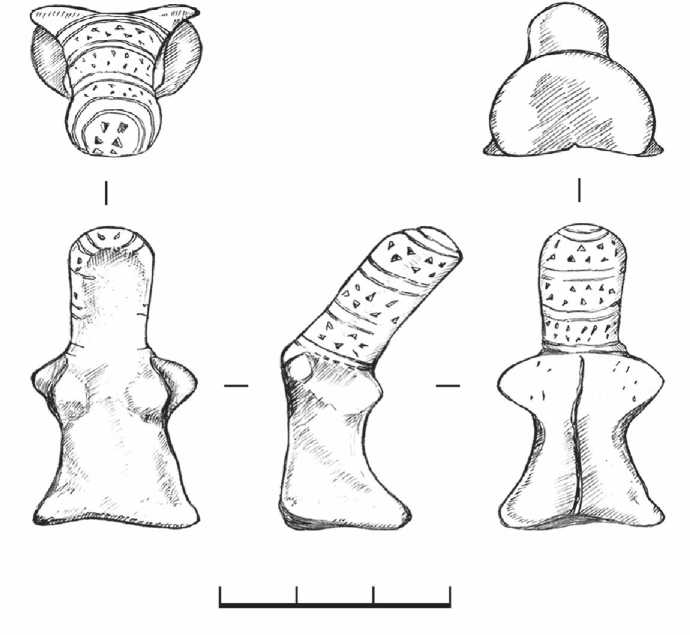

Рис. 3. Статуэтка серезлиевского типа из поселения Чекон, 2018 (по: Юдин, Кочетков , 2019)

нововведение. Идея военного захвата и покорения местных племен позднего Триполья пришлыми из Предкавказья майкопцами выглядит неким внедрением в лексику археологической работы современных понятий на контекст отношений обществ догосударственного состояния. Следы такого захвата и подчинения, по данным археологии, найти весьма проблематично. Распространение майкопских влияний могло идти через культурные контакты, при которых местная знать включала вещи высокого престижа майкопцев в свои обряды, как, например, мы видим в могильнике Эвдык погребение местного лидера с бронзовым котлом майкопского типа ( Шилов, Багаутдинов , 1998). Более того, мы не можем утверждать, что позднетрипольские племена Подне-провья или Пруто-Днестровского региона сами непосредственно контактировали с населением МНО. Между ними находилось население различных степных культурных групп, которые могли быть посредниками между майкопцами и поздним Трипольем.

И факты влияния степных племен на общество МНО, конечно, уже имеются. О них еще было невозможно говорить в публикации 2004 г. ( Кореневский , 2004. С. 96). Их ранние проявления в контексте памятников майкопского варианта

МНО отражают топоры типа Лечинкай с грибовидной втулкой – явное подражание топорам-мотыгам Дунайского халколита, которые появились на ранней стадии существования МНО у племен майкопского варианта ( Кореневский , 2017. Рис. 73).

Для позднего периода МНО, прежде всего, показательна находка статуэтки серезлиевского типа (рис. 3) на поселении Чекон ( Юдин, Кочетков , 2019). С формами костяных клевцов с отверстием можно связать клевцы-молоты долинского варианта МНО ( Rezepkin , 2000. S. 29. Abb. 9; Кореневский , 2013. С. 20–23. Рис. 4; 5).

От степных племен ямной культуры могла перейти традиция вкладывать в кисть покойного человека орудие (Айгурский могильник) ( Кореневский, Калмыков , 2017). Перечень общих типов вещей в культуре поздних вариантов МНО и племен Северного Причерноморья имеет и иные примеры, например каменные молоты.

В целом можно прийти к выводу, что контакты между носителями культурных групп МНО и племенами Северного Причерноморья отражали двусторонний характер связей.

Пока остается труднообъяснимым вопрос, что повлияло на фоне таких контактов на исчезновение практически в одно и то же время памятников поздних майкопских вариантов в Предавказье и памятников позднего Триполья в Пруто-Днестровском регионе в начале III тыс. до н. э. Ответ на него надо искать в будущих исследованиях.

Список литературы Майкопско-новосвободненская общность и позднее Триполье, проблема контактов, военный и производственный аспект

- Вiдейко М. Ю., 2003. Нова хронологiя кукутенi-трипiлля // Трипiльська цивiлiзацiя у спадщинi України. Київ: Просвіта. С. 106–117.

- Дергачев В. А., 2022. Позднее Триполье – Майкоп (с каталогом погребальных комплексов позднего Триполья) = Late Tripolye – Maykop (with the catalogue of burial finds of the Late Tripolye communities). Кишинев: Гос. ун-т Молдовы. 676 с.

- Житников В. Г., Илюков Л. С., 2002. Новые памятники эпохи раннего металла на правобережье Нижнего Дона // Донская археология. № 1–2. С. 17–27.

- Кияшко В. Я., 1987. Многослойное поселение Раздорское I на Нижнем Дону // КСИА. Вып. 192. С. 73–80.

- Кияшко В. Я., 1994. Между камнем и бронзой. Нижнее Подонье в V–III тыс. до н. э. Азов: Азовский краведческий музей. 131 с. (Донские древности; вып. 3.)

- Ковалева И. Ф., 1984. Север степного Поднепровья в энеолите – бронзовом веке. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т. 115 с.

- Кореневский С. Н., 1974. О металлических топорах майкопской культуры. // СА. № 3. С. 14–32.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. М.: Наука. 246 с.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. 385 с.

- Кореневский С. Н., 2012. Рождение кургана М.: Таус. 246 с.

- Кореневский С. Н., 2013. Втульчатое оружие из камня и кости в погребальном обряде майкопско-новосвободненской общности // КСИА. Вып. 229. С. 11–24.

- Кореневский С. Н., 2017. Оружие в комплексах культур начала медно-бронзового века (V–IV тысячелетия до н. э.) // Очерки военизации древних обществ по данным археологии. Подунавье, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток). М.: ИА РАН. 283 с.

- Кореневский С.Н., 2019. О хронологии майкопско-новосвободненской общности в свете новых данных и дискуссий // КСИА. Вып. 257. С. 48–64.

- Кореневский С. Н., Атабиев Б. Х., Аккизов А. Я., Хашироков А. Х., 2008. Майкопские погребения кургана 1 на р. Кудахурт в Балкарии // Археология Кавказа и Ближнего Востока: сб. к 80-летию члена-корреспондента РАН, профессора Р. М. Мунчаева / Отв. ред.: Н. Я. Мерперт, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 123–155.

- Кореневский С. Н., Калмыков А. А., 2017. Майкопсие погребения кургана 22 могильника Айгурский-2 // РА. № 4. С. 106–123.

- Куфтин Б. А., 1941. Археологические раскопки в Триалети. I. Тбилиси: АН Грузинской ССР. 491 с.

- Кушнарева К. Х., 1994. Памятники Триалетской культуры на территории Южного Закавказья // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. М.: Наука. С. 93–106. (Археология.)

- Моргунова Н. Л., Файзуллин А. А., 2018. Социальная структура ямной культуры Волжско-Уральского междуречья // SP. № 2. С. 35–61.

- Мусеибли Н., 2007. Энеолитическое поселение Беюк Кесик. Баку: Нафта-Пресс. 228 с.

- Мусеибли Н., 2020. Die Leilatepe-Kultur im Südkaukasus an der Kreuzung der Traditionen Vorderasiens und Südosteuropas = Лейлатепинская культура Южного Кавказа на перекрестке традиций Передней Азии и Юго-Восточной Европы // Der Kaukasus zwischen Osteuropa und Vorderem Orient in der Bronze- und Eisenzeit: Dialog der Kulturen, Kultur des Dialoges: international Fachtagung für die Archäologie des Kaukasus und Humbolt-Kolleg = Кавказ между Восточной Европой и Передним Востоком в бронзовом и железном веке: диалог культур, культура диалога: Междунар. науч. конф. по археологии Кавказа и Гумбольдт-лекторий (2015 г.). Berlin: Dietrich Reimer Verlag. С. 55–82. (Archäologie in Iran und Turan; 19.)

- Нариманов И. Г., Ахундов Т. И., Алиев Н. Г., 2007. Лейлатепе. Баку. 128 с.

- Резепкин А. Д., 2012. Новосвободненская культура (на основе материалов могильника «Клады»). СПб.: Нестор-История. 343 с. (Труды ИИМК РАН; т. 37.)

- Рындина Н. В., 2002. Медные топоры-молотки и топоры тесла Восточной Европы (эпоха энеолита) // Проблемы археологии Евразии: к 80-летию Н. Я. Мерперта / Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: ИА РАН. С. 246–258.

- Шилов В. П., Багаутдинов Р. С., 1998. Погребения энеолита – ранней бронзы могильника Эвдык // Проблемы древней истории Северного Прикаспия / Отв. ред. И. Б. Васильев. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 160–178.

- Шишлина Н. И., 2002. Майкопские погребения Южных Ергеней // Нижневолжский археологиче-ский сборник. Вып. 5. Волгоград. С. 164–178.

- Юдин А. И., Кочетков Ю. К., 2019. Майкопское поселение Чекон на Кубани и проблемы культуных взаимодействий // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н. э. / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т. С. 83–87.

- Rezepkin A. D., 2000. Das fruhbronzezeitlicht Graberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nordwestkaukasien.

- Rahden: M. Leindorf. VIII, 74, 85 S. (Archaologie in Eurasien; Bd. 10.)

- Schunke T., 2013. Klady–Gohlitzsch. Vom Kaukasus, nach Mitteleutschland oder umgekehrt? //

- 3300 BC – mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt / Hrsg. H. Meller. Mainz am Rhein: Nünnerich-

- Asmus. S. 151–155.

- Vulpe A., 1970. Die Axt und Beile in Romanien. 1. München: C. H. Beck. 118 S. (Prähistorishe Bronzefunde.

- Abteiling IX; Bd. 2.)