Макроэкономия

Автор: Трушин Александр

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Актуальная тема

Статья в выпуске: 1 (57), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142168382

IDR: 142168382

Текст статьи Макроэкономия

ВЛАДИМИР XAXAHOB/EAST NEWS

Центральному Банку удалось наконец вывести инфляцию из двузначных цифр, она составила в минувшем году 9%. И это произошло вопреки заявлениям многих аналитиков, предсказывавших двузначный процент. Правда, Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, в №10 журнала «ВЕСТИ» говорил, что ЦБ снижает уровень инфляции за счет искусственного повышения курса рубля. Дело закончилось тем, что и сам президент Владимир Путин в сентябре сделал за это публичный выговор нашим финансовым властям.

■ ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №01 (57) 2007

Видимо, до него дошли слухи о страданиях отечественных производителей, которых такое изменение валютного курса ставило в невыгодные условия по сравнению с импортерами. Но в ноябре доллар и без наших усилий пошел вниз.

Заметим, что столь значительная зависимость российской национальной экономики от доллара остается загадочным фактом. Ведь с июля 2006 года были отменены все ограничения на валютные операции и рубль стал, как нам объявили, «свободно конвертируемым». Пошли даже разговоры о том, что очень скоро наш рубль может стать и резервной валютой. По крайней мере, в обменных пунктах перестали спрашивать паспорт и заполнять зеленого цвета бумажки. В итоге рубль за 2006 год укрепился примерно на 10%. Наконец, по данным инвестиционной компании «Тройка Диалог» за январь-октябрь 2006-го Министерство финансов не доплатило бюджетополучателям 837,1 млрд. руб. В 2006 году кассовые расходы госбюджета, повторим, были меньше запланированных.

Стабилизационный фонд вырос за год почти в два раза и достиг $84 млрд. Выделенные из стабфонда в пошлом году 70 млрд. руб. инвестиционного фонда также не были истрачены — по официальной версии, за отсутствием хорошо проработанных проектов. Расходование инвестфонда перенесли на следующий год.

Внешний государственный долг уменьшился на $22 млрд. (до $63 млрд.). Зато вырос корпоративный внешний долг (до $216 млрд.). Мы имеем положительный внешнеторговый баланс (+$147 млрд.). Средняя кредитная ставка коммерческих банков снизилась за год с 10,7 до 10%. Ставка по депозитам выросла с 4 до 4,5%.

А самое главное, что мировая цена нефти с августа упала почти на четверть — до $61 за баррель (наша Urals или Rebko стоит примерно на $5 дешевле).

Деньги дорожают

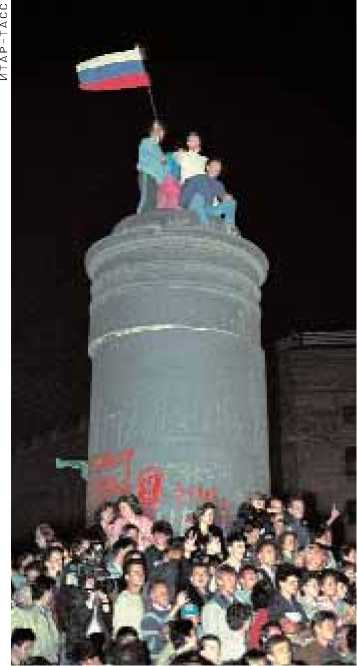

По мнению Евгения Гавриленкова, управляющего директора компании «Тройка Диалог», это свидетельствует о начале «фундаментальных перемен в макроэкономической модели». Разумеется, изменения будут происходить в том случае, если цены на нефть сохранятся на уровне декабря или немного ниже. Гавриленков отмечает, что падение нефтяных цен в нашей стране обычно сопровождалось либерализацией экономики и, наоборот, рост вызывал усиление государственного присутствия в промышленном производстве. Во второй половине 1980-х годов цены упали, дело дошло не только до появления кооперативов, отмены монополии на внешнюю тор-

Падение нефтяных цен в конце 1980-х годов привело к краху советской экономики говлю, но и вообще до краха советской экономической системы. С ростом цен к середине 1990-х годов в России складывается олигархическая система управления. Валютный и долговой кризисы в 1998 году привели к дефолту, следствием которого стало замещение импорта отечественной продукцией и 10%-ный рост ВВП в 2000 году. Последовавший затем рост нефтяных цен вызвал усиление государственного присутствия в экономике, закручивание гаек и безудержный рост коррупции.

2006 год можно считать в этом отношении переломным. Ряд аналитиков в №12 нашего журнала уже говорили о том, что нефтяные цены вряд ли будут значительно повышаться в 2007 году и далее. Исключая возможные конъюнктурные всплески, цены, по-видимому, будут стабильно держаться на уровне $55-60 за баррель или чуть ниже.

В результате страна избавится от многих проблем, вызываемых «лишними» деньгами. Некоторые даже надеются, что снизится уровень коррупции. Ведь сегодня чиновникам несут «дешевые» деньги, доставшиеся легким способом. Когда вы живете на то, что заработано вашим трудом, вы не станете тратить деньги на взятки. Даже если спрос будет превышать предложение.

Спрос как локомотив экономики Ну а пока что потребительский спрос оказался мощным локомотивом, потянувшим за собой практически весь длинный состав отечественного производства. Заметим, что в минувшем году как-то поутихли споры экономистов о том, какую из отраслей выбрать в качестве локомотивной — авиационную, автомобильную или какую-то другую. Локомотивом оказался потребительский спрос. По данным Министерства экономического развития и торговли, в 2006 году он вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Одна из причин увеличения — повышение доходов работников бюджетной сферы. Средняя заработная плата здесь выросла до 11 тыс. рублей.

Но удовлетворить потребительский спрос отечественная промышленность оказалась не в состоянии. Как отметил Георгий Петров, вице-президент Торговопромышленной палаты РФ, «в 2006 году импорт вырос на 29% по сравнению с предыдущим годом». Сейчас потребительский спрос примерно поровну удовлетворяется импортом и отечественным производством. Во-первых, произошло укрепление рубля по отношению к доллару, которое сделало неконкурентоспособной продукцию многих отечественных производителей. Например, многие машины ВАЗа уже вышли из сегмента дешевых автомобилей, хотя по качеству проигрывают зарубежным маркам.

По данным Института экономики переходного периода (ИЭПП), при росте потребительского спроса на 8,2% промышленное производство увеличилось лишь на 4,5%. Значительную долю импорта в 2006 году составил ввоз машин и оборудования (около 35%).

Правда, в некоторой части выпуска машин и оборудования — для той же торговли — наши производители все же двинулись вперед. По данным ИЭПП, здесь прирост составил более 7%. В свою очередь, двинулись вперед инвестиционное и транспортное машиностроение, а за ними — металлообрабатывающая промышленность. Следом увеличилось энергопотребление (примерно на 5,1%) и, соответственно, энергетическое машиностроение — об этом в №12 нашего журнала писал Александр Некрасов, заведующий лабораторией ТЭК Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

Осенние месяцы 2006 года были отмечены небывалым ростом инвестиций в основные фонды: в сентябре — 12,6%, в октябре — 15,03%, в ноябре — 19,1% (данные ИЭПП). В материалах ИЭПП отмечается, что «в основном речь идет о государственных

ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №01 (57) 2007 ■

Решение об инвестициях в энергетику запоздало на три года. На фото: электроподстанция «Чагино», где произошла авария в мае 2005 года вложениях в предприятия естественных монополий, и главным образом в РАО «ЕЭС» и ОАО «РЖД». Эти инвестиции связаны с все возрастающим износом и необходимостью замены оборудования электростанций и подвижного состава. Но, как отмечает Евгений Гавриленков, решение об инвестициях в энергетику запоздало по меньшей мере года на три — из-за того, что власти слишком долго не могли договориться о реформе РАО «ЕЭС».

В то же время прирост в добывающей промышленности в целом был небольшим — 2,2%. Незначительно вырос объем добычи газа (около 1%), нефтяники добыли «черного золота» на 1,8% больше, чем в 2005 году.

В аналитических материалах ИЭПП отмечается изменение структуры финансирования промышленных предприятий. Увеличилась доля кредитов (с 6,5 до 9,3%). Уменьшились собственные инвестиции (с 47,1 до 45,1%) и соответственно выросла доля внешних заимствований. А вот прирост иностранных инвестиций был на уровне прошлых лет, в том числе доля прямых иностранных инвестиций увеличилась за год с 24,6 до 29,1%.

Все это вместе говорит о том, что 2006-й, вероятно, был последним годом экстенсивного роста экономики. Впереди — трудные времена.

Вперед, в ВТО!

Но, конечно, главным итогом 2006 года стало завершение двусторонних переговоров о присоединении России к Всемирной торговой организации. ВТО — это тринадцать соглашений, в которых сформулированы основные правила международной торговли. Точнее — четырнадцать обязательных к исполнению всеми участниками договоренностей и пять дополнительных, необязательных.

Наша страна прошла долгий и трудный путь к ВТО. Пожалуй, ни одному государству, кроме Китая, не выпало такого. Ведь первую заявку о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (предшественнику ВТО) Россия подавала еще в 1994 году. Было много споров и разногласий как внутри страны, так и на международном уровне. Вплоть до того, что в сентябре 2006 года президент России Владимир Путин заявил американским коллегам по переговорам, что, мол, если не идете нам на уступки, то мы вообще не будем вступать в ВТО. Но в ноябре переговоры с американцами успешно завершились, о чем и был подписан соответствующий протокол.

Событие это скорее политическое, чем экономическое. Потому что США — не самый крупный наш партнер. 55% нашей внешней торговли приходится на страны Евросоюза. Но переговоры с ЕС происходили в менее напряженной обстановке. Американцы же выставили нам довольно болезненные условия, касающиеся рынков страховых и банковских услуг. Подробно о том, в каких секторах мы уступили, рассказывает в этом номере Георгий Петров, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (с. 28). Скажем так: был найден некий компромисс. Американские банки не смогут открывать в России свои филиалы — Владимир Путин вы полнил обещание, данное Ассоциации российских банков в мае. На страховой рынок придут американские компании, но страхование жизни останется за нашими. На самом деле американцы никому не делали таких уступок, как России, — всякая присоединяющаяся к ВТО страна открывает другим свои рынки и не может ничего требовать взамен от других членов ВТО. Таковы правила этой замечательной организации. Что послужило основой для компромисса — останется тайной. Вообще, все подробности о присоединении России к ВТО мы узнаем, когда присоединимся, то есть когда пройдут многосторонние переговоры, будет подписан и ратифицирован Государственной думой окончательный протокол. Поэтому в данный момент никто не может сказать, какое влияние на экономику России окажет ВТО. Любое мнение надо воспринимать как одностороннее и предвзятое.

Публикуя в этом номере интервью с Георгием Петровым, мы исходили и того, что вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ — не последний участник переговорного процесса и, кроме того, выступал организатором специальных расчетов и сценариев влияния присоединения России к ВТО на экономику страны.

Опыт других стран можно считать положительным. Как говорит Георгий Петров, «из 149 членов этой организации ни одна страна не попросилась из нее выйти — ВТО еще никого не задавило».

В литературе очень подробно описаны результаты присоединения Китая. В 2002 году, через год после вступления в ВТО, ВВП Китая увеличился на 12,3% против ожидавшихся 9%. Сельское хозяйство в этой стране поднималось уже давно, с 1978 года, но за год после присоединения к ВТО объем экспорта сельхозпродукции вырос на 11%, а импорт упал до 0,4%. Китайские товары заполонили мировой рынок. В 2004 году товарный экспорт за год вырос на 34,6%. В результате американцам даже пришлось поднять тарифы на ввоз китайской металлопродукции. Резко выросли иностранные инвестиции, Китай в этом остается мировым лидером.

Однако, присоединяясь к ВТО, Китай взял на себя более 200 дополнительных обязательств в области доступа импорта на свой рынок. При этом он дал согласие на сохранение многих ограничений, которым подвергаются китайские товары в различных странах мира. И тем самым создал опасный прецедент для стран, которые только намереваются присоединиться к ВТО, в том числе и для России. К ним теперь тоже могут предъявлять (и предъявляют) претензии. Заметим, что наши переговорщики все-таки отстояли

■ ПРЯМЫЕ ИН ВЕСТИ ЦИИ / №01 (57) 2007

присоединение к ВТО «на стандартных условиях», то есть мы будем подписывать только те тринадцать обязательных соглашений и ни одним больше.

Данных по росту индийской экономики не так много. Эта страна присоединилась к ВТО в 1995 году. Успехи индийских программистов общеизвестны — они получили возможность зарабатывать миллиарды долларов на офшорном программировании. Стало бурно развиваться металлургическое производство. В то же время российские аналитики отмечали, что в Индии погибли десятки тысяч мелких и средних предприятий в разных отраслях. Усилились социальное расслоение, разрыв между богатыми и бедными. Наконец, индийское общество сдвинулось в сторону либерализации, по существу, почти все партии в этой стране — неолиберального толка, одна лишь компартия является сегодня мелкобуржуазной.

В Польше была уничтожена национальная банковская система. В Венгрии и Румынии присоединение к ВТО нанесло серьезный удар по сельхозпроизводителям. В странах Балтии государства утратили контроль над рядом отраслей промышленности. Конечно, каждая страна получала плюсы и минусы для своей экономики. Между странами ВТО постоянно вспыхивают конфликты.

Но главное не это. Члены ВТО имеют право защищаться против ввоза товаров по заниженным ценам (антидемпинг), против ввоза товаров, которые субсидируются другим государством (антисубсидии), и против импорта, который вредит местным производителям (временные меры). При этом страна-импортер должна доказать, что импорт действительно вредит местной индустрии. Экспортер должен доказать, что его цены не ниже цен на его «домашнем» рынке. Словом, вступая в ВТО, мы получим возможность цивилизованным путем защищать свой рынок и таким же образом торговать на чужих рынках.

Проблема российских производителей заключается в другом: сегодня их продукция оказывается дороже импорта. Не только из-за укрепления рубля — это не столько минус для отечественных производителей, сколько плюс для импортеров. Отечественное производство в целом неэффективно. Даже при нынешних низких внутренних тарифах на газ и электроэнергию. Стоимость рабочей силы растет. Транспортные издержки увеличиваются. Технологии дорожают. Плюс налоги (увеличение и «обеление» зарплат). Плюс расходы на ремонт и модернизацию устаревшего оборудования. Все это отражается в цене конечного продукта. А если еще и тарифы на газ, тепло и электричество поднимутся...

Но ведь взамен наши предприятия полу-

Главное событие 2006 года — завершение двусторонних российско-американских переговоров о присоединении к ВТО чают выход на мировые рынки. И обратите внимание: по окончании переходного периода (от трех до семи лет по разным видам товаров) ввозные пошлины будут составлять 7%, в то время как для большинства членов ВТО они установлены на уровне 3%. Выгода для российских экспортеров очевидна.

Но опять же — есть проблема. Члены ВТО могут торговать с другими странами только сертифицированной продукцией. Предприятие должно иметь сертификат менеджмента качества IS0-9000. Не надо путать эту бумагу с советским или с российским знаками качества. Эти знаки присваивались отдельным экземплярам продукции. Отдельные выставочные образцы мы делать умеем. Запад же подходит к проблеме качества по-другому. Там смотрят на управление всей технологической цепочкой — от сырья до конечного продукта. Так вот, если на предприятии вся эта цепочка правильно выстроена, то и конечный продукт будет качественным. Причем не единичный экземпляр, а вся продукция. В этом случае вы получаете сертификат IS0-9000. Причем для каждой отрасли и подотрасли разработаны отдельные требования и специальные виды сертификатов.

Вывод из всего этого простой: выживут не все. Обратите внимание на ответы руководителей регионов на вопросы журнала «ВЕСТИ» (с 30). Губернаторы не только готовятся протекционистскими мерами защищать свои рынки. Они помогают предприятиям как можно скорее провести модернизацию производства и вывести их на современный уровень.

Альтернативы присоединению к ВТО у нас не осталось. Ресурсы прежней экономики практически исчерпаны. ВТО дает России шанс обновления. Хотя процесс этот не будет скорым и легким. Как говорит Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета Республики Татарстан, «в закрытом обществе, в закрытой экономике жить в нынешних условиях глобализации невозможно». Но в то же время нельзя не прислушаться к губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву: «Вступление России во Всемирную торговую организацию может разрушить заводы и крупные предприятия Хабаровского края. За два прошедших года они стали выпускать на 120 наименований продукции больше. Причем сделали это за счет переориентации производства. Но лишь единицы из них смогут удержаться на рынке после вступления России в ВТО». Николай Максюта, глава администрации Волгоградской области, рассказал, что регион выбран в качестве пилотного для анализа социальных последствий присоединения России к ВТО. В Волгограде посчитали, что 13% предприятий не выдержат конкуренции. А если 5%? Или 1%? Или даже одно предприятие? Работы лишатся не члены правительства, которые подписывают документы, и не депутаты, которые за них проголосуют. Живые люди. Так, может быть, подумать о них? Обеспечить их переподготовку, переобучение, создать какие-то другие производства. Мы же не Индия. У нас мало людей, и с каждым годом становится все меньше. И если от присоединения к ВТО могут пострадать предприятия, то надо сделать так, чтобы не пострадали люди. И время для этого пока еще не ушло. W