Макролишайники некоторых ущелий Центральных и Западных Хибин

Автор: Полякова А.Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 5 т.9, 2006 года.

Бесплатный доступ

Изучены кустистые и листоватые лишайники 11 ущелий Хибинских гор. Проведен их таксономический и экологический анализ. Произведено сравнение разнообразия макролишайников этих местообитаний.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293796

IDR: 14293796

Текст научной статьи Макролишайники некоторых ущелий Центральных и Западных Хибин

Лишайники камней – важная часть экосистем северных горных районов. Это пионеры заселения скал, валунов и первичные почвообразователи, организмы, подготавливающие местообитания для высших растений. Необходимость их изучения обусловлена все более возрастающим техногенным воздействием на природные экосистемы.

Растительность развитых в промышленном отношении регионов (а Мурманскую область нельзя не причислить к таковым) особо испытывает на себе это воздействие. Лишайники же очень чувствительны ко всякому антропогенному прессингу. Эти живые организмы – индикаторы качества воздуха. Кроме того, важна их роль в формировании напочвенного покрова, например, в тайге, тундре.

Необходимость изучения лишайников данной территории заключается еще и в том, что, несмотря на хорошую изученность в лихенологическом отношении природы Кольского полуострова, целенаправленные исследования в ущельях Хибинских гор не проводились.

Целью работы явилось как можно более полное изучение макролихенофлоры перечисленных ниже ущелий. Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

-

1) изучение таксономической структуры макролихенофлоры избранной территории;

-

2) проведение экологического анализа макролишайников;

-

3) сравнение выявленных макролихенофлор некоторых ущелий изучаемой территории.

-

2. Территория, объекты и методика исследований

Избранная территория (Хибинские тундры) расположена в Центральной части Кольского полуострова, в 120 километрах севернее Полярного круга.

Климатические условия здесь можно характеризовать как суровые.

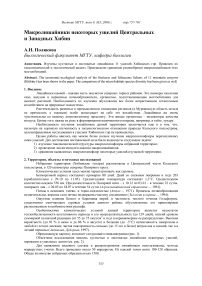

Безморозный период составляет примерно 80 дней. Дней со снежным покровом в году 203 (приблизительно с 29.10 по 11.05). Среднегодовая температура составляет 1,2°С. Среднегодовое количество осадков 556 мм. Продолжительность Полярной ночи – с 10.12 по 03.01 – в течение 22 суток, полярного дня – с 26.05 по 18.07 в течение 54 суток ( Агроклиматический справочник… , 1961).

Почвы в основном глеево- и горно-подзолистые ( Атлас… , 1971). Процессы почвообразования незначительны, верхние слои почвы подвержены частому оледенению ( Экология и охрана… , 1994).

Ощутимо влияние Белого и Баренцева морей, в частности, теплого течения Гольфстрим, существенно смягчающего суровые условия данного района, обусловленные его приполярным расположением и особенностями рельефа.

Особенностями климатических условий данной территории является недостаток теплообеспеченности вегетативного периода и его непродолжительность (до 129 дней), низкий уровень суммарной солнечной радиации (от 55 до 75 ккал/см2 в год) и неравномерное ее распределение. Высокая вероятность (до 93 % в июне и до 86 % в августе) и большая (до –5°С) интенсивность заморозков в любой из летних месяцев; частая повторяемость сильных (до 15 м/с и более) ветров как в зимний, так и в летний периоды ( Антонова, Дудорева , 1997).

Обрисованную картину дополнит следующая климадиаграмма (рис. 1).

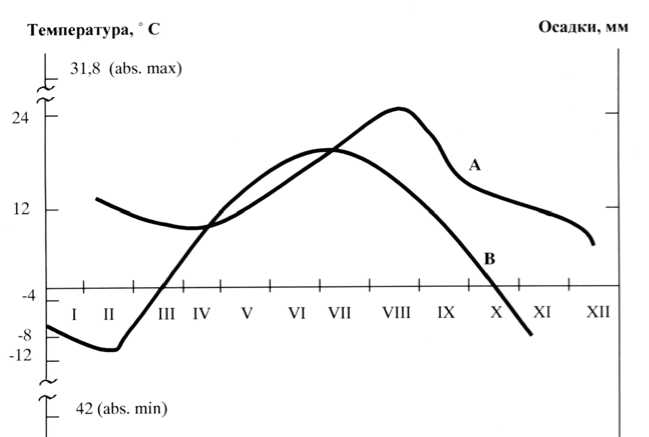

Объектами исследования явились кустистые и листоватые лишайники некоторых ущелий, перевалов и ущельных долин (см. рис. 2).

Для выявления видового состава и распространения лишайников использовались методы маршрутных учетов. Всего проведено около 50 маршрутов. Из каждой точки взято 100-120 образцов. Общее количество собранных образцов около 1500.

Рис. 1. Климадиаграмма и метеорологические показатели (для Центральных Хибин). A – температурная кривая; B – кривая осадков

Рис. 2. Территория исследований

Пунктиром на карте обозначены маршруты, выполненные в ходе работы. Точки исследования: 1 – Ботаническое ущелье, 2 – ущелье Рамзая, 3 – ущелье Географов, 4 – перевал Зап. Петрелиуса, 5 – перевал Вост. Петрелиуса, 6 – перевал Юкспорлак, 7 – долина Астрофилитовая, 8 – перевал Кукисвумчорр, 9 – ущелье Щель, 10 – ущелье Южное, 11 – Ущелье Скальное.

– находки Asahinea chrysantha, – находки Dermatocarpon luridum, ^^ – находки Melenelia agnata.

Работа проводилась в период май – октябрь 1999-2003 гг.

Флористический анализ проведен в соответствии с общепринятой методикой ( Окснер… , 1974). Подразделение видов по типам ареала проведено в соответствии с классификацией Н.В. Седельниковой (1990). Анализ жизненных форм проведен на основании системы Н.С. Голубковой (1983) и С.А. Пристяжнюка (1996). Для оценки частоты встречаемости того или иного вида были приняты следующие градации: повсеместно – вид встречается практически во всех точках по ходу маршрута; очень часто – в 75 % осмотренных местообитаний; часто – в 50 %; спорадически – в 10-20 %; изредка – в 3-9 местообитаниях; редко – в 1-2 местообитаниях.

Названия таксонов приведены в соответствии с данными R. Santesson (1993), O. Vitikainen et al. (1997).

-

3. Сравнительная характеристика макролихенофлор избранных ущелий

По характеру условий избранные участки примерно равноценны, что дает возможность их сравнивать.

На основе имеющихся данных построена таблица, отражающая видовой состав избранных территорий (табл. 1). Для сравнения были применены индексы общности и меры включенности одной флоры в другую. (Индекс общности Чекановского-Серенсена: I = 2 c /( a + b ) и индекс меры включенности одной флоры в другую Шишкевича-Симпсона: I = c / d , где а – число видов в первой флоре, b – число видов во второй флоре, c – число общих видов для двух флор, d – число видов в меньшей флоре.) На основании их значений была составлена матрица (табл. 2).

Таблица 1. Видовой состав макролишайников некоторых ущелий Хибинских тундр

|

Вид лишайников |

Район исследований |

||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr. ) Essl. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

A. incurva (Pers.) Hale |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

!Asahinea chrysantha * (Tuck.) W. Culb.& C. Culb. |

+ |

+ |

|||||||||

|

Brodoa intestiniformis (Vill.) Govard |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

!Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon |

+ |

||||||||||

|

!Melenelia agnata (Nyl.) Thell |

+ |

||||||||||

|

M. commixta (Nyl.) Thell |

+ |

+ |

|||||||||

|

M. hepatison (Ach.) Thell |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

M. stygia (L.) Essel. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Parmelia omphaloides (L.) Ach. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

P. saxatilis (L.) Ach. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Physcia caecia (Hoffm.) Furnr. |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

Pseudephebe pubescens (L.) Choisy |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Stereocaulon saxatile Magn. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

St. tomentosum Fr.* |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

St. vesuvianum Pers. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Umbilicaria arctica (Ach.) Nyl. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

U. cylindrica (L.) Delise & Duby |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

U. decussata (Vill.) Zahlbr. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

U. deucta (L.) Baumg. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

U. hirsuta (Sw. Ex Westr.) Hoffm |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

U. hyperborea (Ach.) Hoffm. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

U. proboscidea (L.) Schard. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

U. rigida (DR) Ach. |

+ |

+ |

|||||||||

|

U. torrefacta (Lightf.) Schrad. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

U. vellea (L.) Hoffm. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Итого: |

20 |

22 |

19 |

9 |

13 |

17 |

17 |

14 |

10 |

17 |

13 |

Примечание: * – нестрогие эпилиты, ! – виды, занесенные в Красную книгу Мурманской области. Цифрами обозначены: 1 – Ботаническое ущелье, 2 – ущелье Рамзая, 3 – ущелье Географов, 4 – перевал Зап. Петрелиуса, 5 – перевал Вост. Петрелиуса, 6 – перевал Юкспоррлак, 7 – долина Астрофилитовая, 8 – перевал Кукисвумчорр, 9 – ущелье Щель, 10 – ущелье Южное, 11 – ущелье Скальное.

Таблица 2. Матрица сравнения лишайникового разнообразия исследованных ущелий

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

1 |

19 |

0,95 |

0,89 |

0,9 |

0,67 |

0,45 |

0,87 |

0,08 |

0,82 |

0,89 |

0,93 |

|

2 |

0,86 |

23 |

0,95 |

0,87 |

1 |

1 |

0,9 |

0,8 |

1 |

1 |

0,93 |

|

3 |

0,89 |

0,81 |

19 |

1 |

0,67 |

0,84 |

0,8 |

0,6 |

0,54 |

0,78 |

0,86 |

|

4 |

0,62 |

0,61 |

0,69 |

10 |

0,9 |

0,67 |

0,8 |

0,7 |

0,8 |

0,8 |

0,6 |

|

5 |

0,43 |

0,62 |

0,43 |

0,63 |

9 |

0,78 |

0,78 |

0,56 |

0,78 |

0,67 |

0,67 |

|

6 |

0,92 |

0,84 |

0,82 |

0,53 |

0,48 |

20 |

0,78 |

0,93 |

0,87 |

0,94 |

0,93 |

|

7 |

0,76 |

0,63 |

0,71 |

0,56 |

0,58 |

0,8 |

15 |

0,73 |

0,73 |

0,8 |

0,71 |

|

8 |

0,71 |

0,63 |

0,53 |

0,56 |

0,71 |

0,74 |

0,73 |

15 |

0,44 |

0,42 |

0,62 |

|

9 |

0,06 |

0,08 |

0,4 |

0,76 |

0,7 |

0,58 |

0,62 |

0,54 |

11 |

0,82 |

0,29 |

|

10 |

0,89 |

0,88 |

0,76 |

0,57 |

0,44 |

0,89 |

0,73 |

0,55 |

0,62 |

18 |

0,78 |

|

11 |

0,79 |

0,70 |

0,73 |

0,5 |

0,52 |

0,76 |

0,69 |

0,62 |

0,4 |

0,69 |

14 |

Цифрами обозначены: 1 – Ботаническое ущелье, 2 – ущелье Рамзая, 3 – ущелье Географов, 4 – перевал Зап. Петрелиуса, 5 – перевал Вост. Петрелиуса, 6 – перевал Юкспоррлак, 7 – долина Астрофилитовая, 8 – перевал Кукисвумчорр, 9 – ущелье Щель, 10 – ущелье Южное, 11 – Ущелье Скальное. По диагонали – число видов в районе, справа – значение индекса Чекановского-Серенсена; слева – значение индекса Шишкевича-Симпсона.

Табл. 2 показывает высокую схожесть обследованных территорий по наличию перечисленных выше видов макролишайников. Причем в некоторых случаях схожесть доходит до практически полной идентичности (районы 3 и 1 – Ботаническое ущелье и ущелье Географов – коэффициент сходства 0,89; районы 1 и 6 – Ботаническое ущелье и перевал Юкспоррлак – коэффициент сходства 0,92). Схожесть во многом объясняется однотипностью природно-климатических условий, а также тем, что сравнение велось относительно наиболее часто встречающихся в горных районах севера видов.

Высокая степень включенности одной флоры в другую также можно объяснить широкой распространенностью некоторых указанных видов (Allantoparmelia alpicola, виды рода Melanelia, Pseudephebe pubescens).

Отличия во флорах можно усмотреть лишь при сравнении участков с преобладающим количеством местообитаний на отвесных скалах и валунных участков.

Видовое разнообразие в отдельно взятых точках исследования колеблется от 9 (пер. Западный Петрелиуса) до 22 видов (ущ. Рамзая).

-

4. Общая характеристика и анализ лихенофлоры

Флора макролишайников обследованных ущелий насчитывает, по нашим данным, 28 видов, относящихся к 12 родам. Все виды представляют подотдел Ascomycotina.

Из 6 семейств наибольшим числом видов представлены Parmeliaceae и Umbilicariaceae, они составляют более трех четвертей всех встреченных видов. Семейство Parmeliaceae включает в себя при этом 7 родов (12 видов, 43 % от общего числа видов), Umbilicariaceae – 1 род и 10 видов (36 %). Остальные семейства представлены незначительно и содержат от 3 до 1 вида: Stereocaulaceae – 3 вида (12 %), Physciaceae, Teloshistaceae и Dermatocarpaceae – по 1 виду (доля каждого из трех последних семейств составляет по 3 %).

Незначительное число видов в общем списке, возможно, объясняется особенностями условий избранной территории и неполным обследованием всех избранных точек в связи с труднодоступностью некоторых их участков.

Из 12 родов крупнейшими по числу видов явились Umbilicaria (10 – 36 %), Melanelia (4 – 14 %). Род Stereocaulon представлен 3 видами (11 %), доля остальных составила от 6 % (Arctoparmelia, Parmelia) до 3 % (Allantoparmelia, Asahinea, Dermatocarpon, Physcia, Pseudephebe, Xanthoria).

Все виды, за исключением двух (Asahinea chrysantha и Stereocaulon tomentosum), явились строгими (облигаными) эпилитами. Указанные два вида найдены также на мелкоземе. Практически все виды встречены как на скалах и каменных стенках, так и на отдельных камнях.

Вид Dermatocarpon luridum обнаружен на камне, заливаемом водой ручья.

Чаще других по ходу маршрутов были встречены Umbilicaria spp., Melanelia hepatison, M. stygia, они же встречались наиболее массово, также отличны особой частотой виды Arctoparmelia centrifuga, Parmelia omphaloides, изредка были встречены Melanelia commixta, Physcia caecia, Xanthoria elegans, редкими явились Asahinea chrysantha, Dermatocarpon luridum, Melenelia agnata.

Анализ жизненных форм показал, что листоватые лишайники с большим перевесом превалируют над кустистыми (соотношение 24:4). Доминирующей формой оказались умбиликатно-листоватая (11 видов, или 39 % от общего числа); рассеченно-лопастных ризоидальных листоватых лишайников было насчитано 8 (29 %); третье место в спектре жизненных форм заняли диморфные накипно-кустистые лишайники (3 вида, или 11 %). Остальные 4 жизненные формы были представлены всего одним видом каждая.

В соответствии с типом ареала встреченные лишайники распределились следующим образом: наибольшее их число оказалось принадлежащим к аркто-альпийскому географическому элементу (18 видов, или 64 %), гипоарктомонтанных видов оказалось 5 (18 %), монтанных – 3 (11 %), один вид был отнесен к аридному географическому элементу (Xanthoria elegans). При этом у одного вида географический статус не выяснен.

Из числа видов, обнаруженных при изучении избранной территории, три находятся в списке особо охраняемых видов. Это Asahinea chrysantha, Dermatocarpon luridum (включены в Красную книгу Мурманской области (2003) и Красную книгу Восточной Фенноскандии ( Antonova, Dudoreva , 1998) и Melenelia agnata включена в Красную книгу Мурманской области.

На карте (рис. 2) показано место нахождения этих видов.

-

5. Выводы

-

1) Лихенофлора обследованной территории является типичной северной альпийской лихенофлорой и насчитывает по предварительным данным 12 родов и 28 видов макролишайников.

-

2) Из 6 семейств наибольшим числом видов представлены Parmeliaceae и Umbilicariaceae. Семейство Parmeliaceae включает в себя при этом 7 родов (12 видов, 43 % от общего числа видов), Umbilicariaceae – 1 род и 10 видов (36 %). Остальные семейства представлены незначительно и содержат от 3 до 1 вида.

-

3) Листоватые лишайники превалируют над кустистыми при соотношении 24:4. Доминирующей жизненной формой является умбиликатно-листоватая (11 видов, или 39 % от общего числа).

-

4) Наибольшее число лишайников принадлежит к аркто-альпийскому географическому элементу (18 видов, или 64 %), гипоарктомонтанных видов в исследованной флоре 5 (18 %), монтанных – 3 (11 %) и один вид аридному (Xanthoria elegans).

-

5) Особенностью исследованной лихенофлоры явилось наличие в ней видов, включенных в Красную книгу Мурманской области (Melenelia agnata) и Красную книгу Восточной Фенноскандии (Asahinea chrysantha, Dermatocarpon luridum).

-

6) Обследование 11 избранных ущелий показало высокую схожесть их в лихенологоческом отношении. Причем в некоторых случаях схожесть избранных точек доходит до практически полной идентичности.

-

7) Видовое разнообразие в отдельно взятых точках исследования колеблется от 9 до 22 видов.

Работа не претендует на выявление полного видового состава исследованной территории. Для получения более строгих научных выводов исследование необходимо продолжить.