Макрозообентос реки Сендеги в границах влияния поселка Караваево (Костромская область): качественная и количественная оценка

Автор: Анциферов Анатолий Леонидович, Ермолина Полина Алексеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности структуры сообщества макрозообентоса и динамика биотических показателей качества речной воды в условиях близости крупного населенного пункта.

Макрозообентос, качество воды, биотический показатель, обилие, встречаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/148310457

IDR: 148310457 | УДК: 591.524.11

Текст научной статьи Макрозообентос реки Сендеги в границах влияния поселка Караваево (Костромская область): качественная и количественная оценка

Несмотря на то, что малые реки давно стали модельным объектом исследований многих наук, работы на них остаются исключительно актуальными до настоящего времени. В Костромской области малые реки широко распространены и к их числу относится река Сендега. Местность, которую занимает бассейн этой реки, отличается высокой степенью хозяйственного освоения. Наиболее заметное экологическое воздействие оказывает, при этом, крупный и успешно развивающийся поселок Ка-раваево, располагающийся в непосредственной близости к руслу реки. Растущая интенсивность хозяйственной деятельности поселка представляет серьезную угрозу экологическому равновесию водоема. В связи с этим мониторинг биоразнообразия и экологического состояния реки Сендеги являются актуальными.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей структуры сообщества макрозообентоса (МЗБ) и динамики биотических показателей качества водотока реки Сендеги в условиях близости крупного населенного пункта – поселка Караваево. В ходе работы производилась оценка таксономического разнообразия, обилия и встречаемости МЗБ реки в зависимости от местоположения учетных площадок и характера местообитания; производилось сравнение сообществ МЗБ контрольных участков речного русла на основе статистических критериев, кластеризации и ординации, а также показателя биоценотического сходства; оценивалось качество речной водной среды по биотическим показателям, основанным на изучении структуры МЗБ.

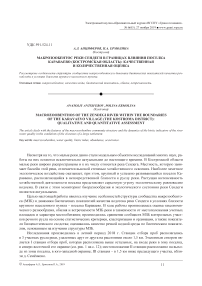

Исследования производились в летний период 2018 г. Станции отбора проб располагались в 3 участках русла реки, удаленных друг от друга на расстоянии около 1,5 км. Эталонным створом является I станция отбора проб, которая расположена выше остальных, на входе реки в зону поселка, в северо-восточной его окраине (см. рис. 1 на с. 12); местоположение II станции расположено на выходе из зоны поселка, в юго-западной окраине; III станция – в 1,5 км ниже предыдущего участка, вблизи д. Семёнково.

С учетом принципа повторности экспериментальных данных отбор проб в каждой станции производился в 5 отдельных створах, расположенных на расстоянии 20–40 м друг от друга и отражающих наибольший спектр донных условий.

При характеристике роли вида по обилию использовалась наиболее часто применяемая в гидробиологии шкала Крогеруса: доминанты – составляют более 5% от общего количества особей, инфлю-енты (субдоминанты) – от 2 до 5%, рецеденты (редкие) – менее 2%. Для оценки значимости отдельного вида в сообществе речного бассейна использована наиболее часто употребляемая в гидробиологии шкала встречаемости: константные виды – встречаемость более 50%, второстепенные – 25–50%, случайные – менее 25% [9, 75].

Рис. 1. Схема расположения учетных площадок (обозначения I, II, III – номера станций отбора проб)

Чтобы оценить, насколько стабильно население МЗБ (по числу особей) реки Сендеги в границах влияния пос. Караваево был использован коэффициент вариации [3]:

CV=δ*100/M,

где δ – среднее квадратичное (стандартное) отклонение, М – среднее арифметическое признака.

В сравнительном анализе группировок бентосной фауны каждого типа грунта использован коэффициент видового сходства Жаккара (к), вычисляемый по формуле:

k=c/a+b–c,

где a – количество видов в одном пробном участке, b – количество видов в другом пробном участке, c – количество видов, встречающихся одновременно в обоих сравниваемых участках [8, с. 253–254].

Для сравнения средних в группах по пробным станциям и типам грунта применялся непараметрический критерий – ранговый дисперсионный анализ (ДА) Фридмана [3, 7]. Для выявления уровня статистической значимости сравниваемых объектов применялся непараметрический критерий Вилкоксо-на. Описательные статистики (Box-plot), кластерный анализ, критерий Вилкоксона, и дисперсионный анализ (ДА) Фридмана выполнялись с использованием пакета прикладных программ “STATISTI-CA 10” [1, 2].

Для оценки уровня загрязненности воды в исследуемых участках реки применялся биотический показатель TBI, Trent Biotic Index (индекс Вудивисса) [6, 7].

В качестве альтернативной метрики сапробности водотока использовался индекс сапробности Пантле-Букка (I), модифицированный М.В. Чертопруд в 2002 г. [4, 5, 6]:

I=Σ(S×J)/ΣJ,

где S – сапробность каждого найденного в пробе индикаторного таксона (от 0 до 4), J – его индикаторный вес (от 1 до 4).

По данным автора метрики, последняя модификация индекса Пантле-Букка более адекватно отражает уровень реального загрязнения.

Также применялся олигохетный индекс Пареле (D):

D=числ. олигохет/числ. бентоса.

Индекс D предложен для оценки быстротекущих рек с хорошей аэрацией, где развивается разнообразная донная фауна.

Всего за период исследований в водотоке реки Сендеги учтено 608 особей МЗБ, составляющих 33 вида беспозвоночных из 4-х таксономических классов и 28 семейств.

В общем составе классов бентосных организмов наиболее богаты видами насекомые – 18 видов. Другие классы беспозвоночных представлены в меньшем видовом разнообразии: брюхоногие моллюски (Gastropoda) и поясковые черви (Clitellata) – по 5 видов; пластинчатожаберные моллюски (Bivalvia) – 4 вида.

В свою очередь, класс насекомых МЗБ представлен 6 отрядами. Из них наиболее разнообразны ручейники (Trichoptera) – 5 видов (27,8% от общего видового состава насекомых); поденки (Ephe-meroptera) и стрекозы (Odonata) представлены в равном количестве – по 4 вида (по 22,2%); двукрылых (Diptera) – 3 вида (16,7%); отряды веснянок (Plecoptera) и чешуекрылых (Lepidoptera) включают по 1 виду (по 5,5%).

В общем составе бентосной фауны реки Сендеги численно доминируют (<5% от общей численности) следующие 7 видов бентосной фауны: трубочник обыкновенный (Tubifex tubifex Müll.) – 15,2%; пиявка малая ложноконская (Herpobdella octoculata L.) – 13%; ручейник экномус нежный (Ecnomus tenellus Ramb.) – 11,4%; звонец уклончивый (Clinotanypus sp.) – 9,9%; дождевой червь 4-гранный (Eiseniella tetraegra Savigny) – 7,9%; горошинка речная (Pisidium amnicum Müll.) – 7,2%; шаровка речная (Sphaerium rivicola Lamarck) – 6,1%.

В ходе исследований выявлено 5 самых широко распространенных (константных) видов МЗБ: H. octoculata, T. tubifex, Clinotanypus sp., S. rivicola, P. amnicum. Данные виды обнаружены в большей части учетных точек исследуемого отрезка водотока Сендеги, они встречаются в разнообразных местообитаниях и, следовательно, более толерантны к изменениям условий среды. Общая доля этих видов от общего состава МЗБ не велика – 15,6%.

В основной массе (46,9%) фауна донных беспозвоночных в Сендеге представлена «случайными» видами, которые встретились всего в 1-3 пробных точках. Например, веснянка Siphonoperla burmeisteri Pictet и пиявка Caspiobdella fadejewi Epstein обнаружены только на I станции отбора проб, звонец разветвленный – только на II станции; ручейник Molanna angustata Curtis и поденка Acentrella lapponica Bengtsson – только на III пробной станции. Коэффициент вариации (CV) видов МЗБ показывает относительно высокие значения, находящиеся в широком диапазоне – от 99,9 (T. tubifex) до 324,6 (S. burmeisteri) . При этом для самых распространенных представителей МЗБ характерны минимальные показатели CV, не превышающие значения 134,6, что характеризует эти виды еще и как наиболее стабильные по уровню численности.

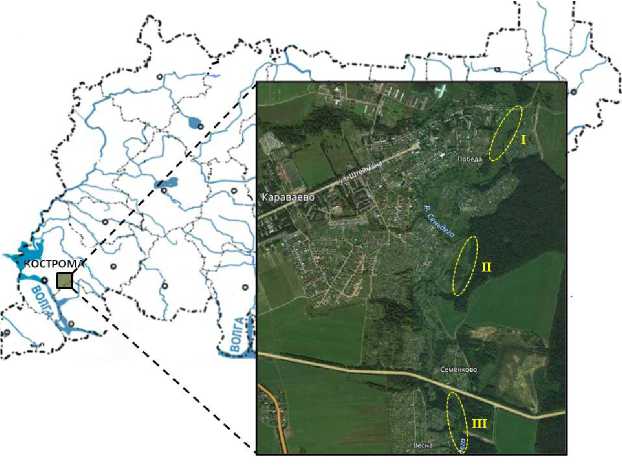

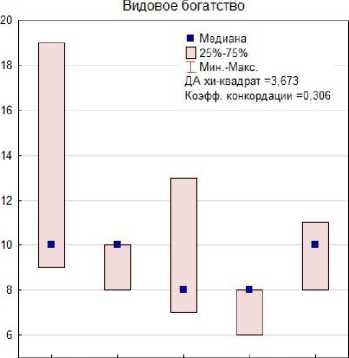

Уровень видового богатства и численности МЗБ в пределах зоны влияния пос. Караваево изменяется не значительно: видовое богатство – в пределах от 18 видов на II станции до 24 видов на III станции отбора проб (ДА= 0,7); численность – от 234 экз. на II пробной станции до 215 экз. на I (ДА=0,4). Невысокий уровень дисперсии данных (см. рис. 2 на с. 14) говорит о незначительном влиянии пос. Ка-раваево на качественные и количественные параметры МЗБ реки Сендеги.

Рис. 2. Сравнение сообществ макрозообентоса станций отбора проб по численности и видовому богатству методом дисперсионного анализа Фридмана

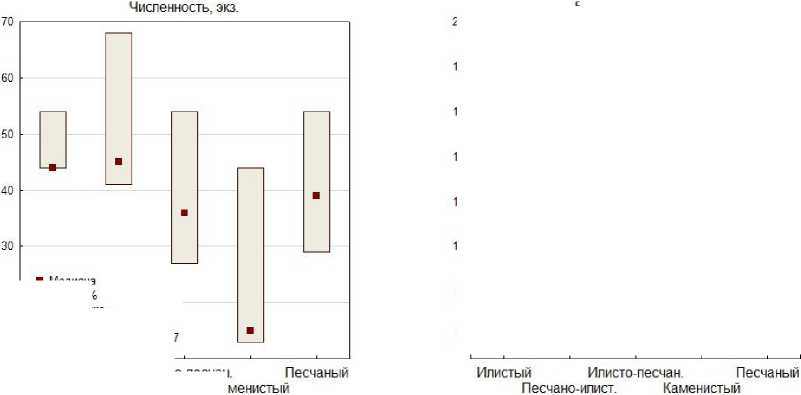

Иной результат образуется при сравнении групп МЗБ не по географическому принципу (станциям отбора проб), а по характеру местообитания (донные условия, тип грунта). Показатель дисперсии в этом случае заметно выше: ДА=3,673 для видового богатства и ДА=6,441 для обилия (см. рис. 3).

Илистый

Илисто-песчан.

Песчано-илист.

Рис. 3. Сравнение сообществ макрозообентоса разных типов грунта по численности и видовому богатству методом дисперсионного анализа Фридмана

-

■ Медиана

-

□ 25%-75% X Мин-Макс. ДА хи-квадрат =6,441 Коэфф, конкордации =0,537

Выявленные различия дают основания предполагать, что влияние поселка Караваево, расположенного по берегам реки, не столь велик по сравнению с фактором естественных биотопичес-ких условий, с которыми, в большей степени и связано изменение структурных параметров МЗБ. При этом, уровни различий между сообществами МЗБ разных станций, а также между разными типами грунта статистически не значимы – p>0,05.

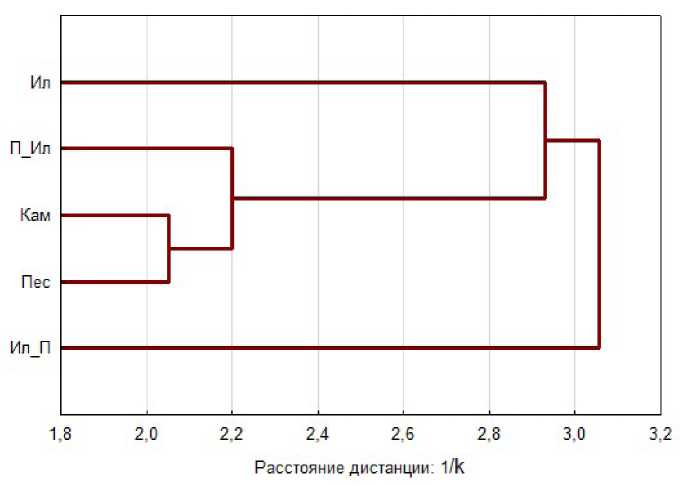

По результатам вычисления коэффициента Жаккара (к) наибольшее сходство выявлено меду сообществами зообентоса следующих типов речного грунта: каменистого и песчаного (k=0,74); каменистого и песчано-илистого (k=0,65). Кластеризацией выявлено наличие единственной группировки местообитаний, тесно связанных между собой по схожести видового состава МЗБ (см. рис. 4), которая объединяет каменистый, песчаный и песчано-илистый типы грунта. Указанные местообитания наиболее схожи между собой по признаку видового богатства.

Рис. 4. Дендрограмма кластеризации сообществ макрозообентоса на разных типах грунта реки Сендеги по сходству видового состава (к) (условные обозначения: Ил – илистый, П_Ил – песчано-иличтый, Ил_П – илисто-песчаный, Кам – каменистый, Пес – песчаный)

Вычисление биотического индекса TBI и индекса сапробности по М.В. Чертопруду дает противоречивые результаты (см. табл. 1). Индекс TBI классифицирует качество воды в Сендеге как «чистая» на протяжении всего исследуемого отрезка. Индекс сапробности по М.В. Чертопруд также стабилен и указывает на мезосапробную зону в пределах трех станций, что не соответствует классу «Чистая».

Таблица 1

Результаты определения качества воды в р. Сендеге по методу Вудивисса и М.В. Чертопруда

|

Станции наблюдений |

Вудивисс |

Чертопруд |

||

|

индекс |

класс качества |

индекс |

сапробность |

|

|

Караваево_сев |

9 |

чистая |

2,06 |

мезосапробная |

|

Караваево_юг |

8 |

чистая |

2,27 |

мезосапробная |

|

Семенково |

9 |

чистая |

2,28 |

мезосапробная |

Таким образом, два используемых метода дают различные результаты в оценке качества воды, но оба показателя одинаково слабо чувствительны к изменению условий местообитания МЗБ.

Большей чувствительностью к изменению качества воды обладает олигохетный индекс Пареле, что подтверждается результатами расчетов и статистическими методами.

В отношении такой группы индикаторов, как олигохеты замечено, что они, обычно не многочисленные в донных биоценозах, в местах спуска бытовых стоков часто развиваются в огромных количествах. Поэтому многими гидробиологами массовое развитие олигохет расценивается как показатель загрязнения [7]. Олигохетный индекс Пареле показывает смену уровня загрязненности водотока Сендеги от олигосапробного класса (чистая) качества воды (на эталонной станции) к олиго-β-мезосапробному (условно-чистая) на (II-й станции) и далее к β-мезосапробному классу (слабо загрязненная) качества (см. табл. 2).

Таблица 2

Изменение качества воды в реке Сендеге в зоне влияния пос. Караваево по индексу Пареле

|

Станция |

D |

Зона сапробности |

Класс качества воды |

|

I – северо-вост. окраина (эталон) |

0,05 |

олигосапробная |

чистая |

|

II – юго-зап. окраина |

0,23 |

олиго-β-мезосапроб |

условно чистая |

|

III – д. Семёнково |

0,35 |

β-мезосапробная |

слабо загрязненная |

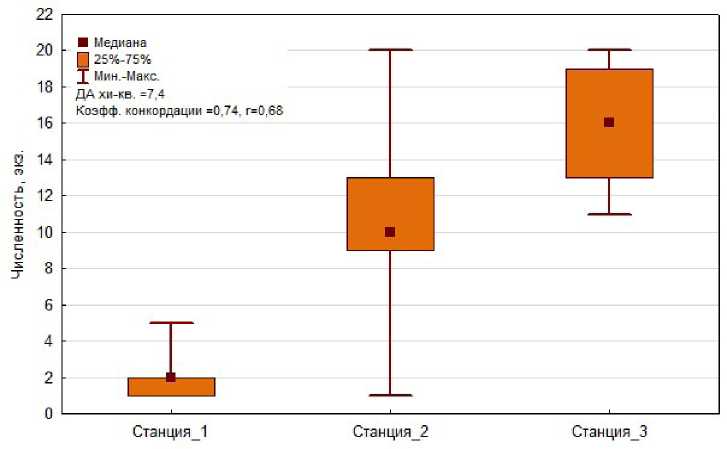

Дисперсионный анализ показывает статистически значимый уровень отклонения численности олигохет от эталонной станции (станция-1) в сторону увеличения – p<0,02; ДА χ² =7,44 (см. рис. 5).

Рис. 5. Сравнение станций отбора проб по численности олигохет методом дисперсионного анализа Фридмана

Полученные в ходе исследований сведения дают основание сделать следующие выводы.

-

1. Высокая процентная доля «случайных» видов зообентоса указывает на многообразие донных условий бассейна реки Сендеги. Группа константных видов малочисленна, но они самые стабильные по численности. В целом сообщество МЗБ исследуемого участка русла сильно варьирует по численности.

-

2. Сравнение разных станций наблюдений не дает значимых различий по видовому богатству и численности макрозообентоса. Эти параметры более чувствительны к фактору условий грунта реки.

-

3. По результатам кластеризации выявлена единственная группировка типов грунта реки Сенде-ги, максимально схожих по видовой структуре МЗБ. В нее входят каменистый, песчаный и песчаноилистый типы грунта.

-

4. Наибольшая чувствительность к изменению качества воды выявлена по олигохетному индексу. На основе данного показателя выявлено значимое изменение классов качества речной воды в реке Сендеге: от класса «чистая» (на эталонной станции) к классу «слабо загрязненная» (в 1,5 км ниже пос. Караваево).

Список литературы Макрозообентос реки Сендеги в границах влияния поселка Караваево (Костромская область): качественная и количественная оценка

- Боровиков В.П. Популярное введение в современный анализ данных в системе STATISTICA. М.: Горячая линия-Телеком, 2013.

- Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП "STATISTICA". Нижний Новгород, 2007.

- Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005.

- Чертопруд М.В. Модификация метода Пантле-Букка для оценки загрязнения водотоков по качественным показателям макробентоса // Водные ресурсы. 2002. Т. 29. № 3. С. 337-342.

- Чертопруд М.В. Модификация индекса сапробности Пантле-Букка для водоемов Европейской России // Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем: материалы Междунар. конф. (г. Санкт-Петербург, 23-27 октяб. 2006 г.). СПб.: ЛЕМА. 2007, С. 298-302.

- Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра Европейской России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2003.

- Экологический мониторинг. Методы биологического и физико-химического мониторинга. Ч. IV / под ред. проф. Д.Б. Гелашвили. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2000.

- Экологический мониторинг. Методы биологического и физико-химического мониторинга. Ч. VI / под ред. проф. Д.Б. Гелашвили. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2006.