Malaxis monophyllos (L.) Sw. на промышленных отвалах Среднего Урала и в естественном местообитании

Автор: Филимонова Елена Ивановна, Глазырина Маргарита Александровна, Лукина Наталия Валентиновна, Раков Евгений Александрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (177), 2018 года.

Бесплатный доступ

Заселение антропогенных местообитаний (в том числе нарушенных промышленностью земель) орхидными (Orchidaceae Juss.) в последние годы отмечается в зарубежной и отечественной литературе многими авторами. Одним из таких видов является Malaxis monophyllos (L.) Sw., внесенный в Красные книги 35 регионов России и охраняемый во многих европейских странах. Изучение популяций редких видов в антропогенных местообитаниях имеет большое значение, особенно в условиях продолжающегося снижения их численности в природной среде. Целью данной работы является изучение пространственной и возрастной структур ценопопуляций, а также морфологических параметров особей M. monophyllos, произрастающих на нарушенных промышленностью землях Среднего Урала (золоотвал Нижнетуринской государственной районной электростанции, золоотвал Верхнетагильской государственной районной электростанции, дамба гидроотвала Шуралино-Ягодного россыпного месторождения золота) и в естественном лесном сообществе (лесопарк «Юго-западный», г. Екатеринбург). Проведенные исследования показали, что во всех изученных местообитаниях распределение особей M. monophillos в пространстве является групповым. Ценопопуляции являются нормальными, полночленными. На золоотвалах Нижнетуринской и Верхнетагильской ГРЭС ценопопуляции M. monophyllos - генеративно-ориентированные, молодые зреющие; на дамбе гидроотвала и в лесопарке «Юго-западный» (г. Екатеринбург) - вегетативно-ориентированные, молодые. Выявлено, что особи M. monophyllos с промышленных отвалов по большинству биометрических показателей соответствуют размерам особей из естественных местообитаний и по сравнению с контролем достоверных различий не имеют. В антропогенных местообитаниях особи M. monophyllos характеризуются сниженным плодообразованием по сравнению с контролем.

Промышленные отвалы, ценопопуляция, фитоценоз, редкие виды

Короткий адрес: https://sciup.org/147226386

IDR: 147226386 | УДК: 581.5:581.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.258

Текст научной статьи Malaxis monophyllos (L.) Sw. на промышленных отвалах Среднего Урала и в естественном местообитании

Одной из наиболее важных научно-практических задач, стоящих перед биологическим сообществом, является проблема сохранения видового разнообразия. Производственная, хозяйственная и рекреационная деятельность че- ловека приводит к значительным изменениям растительного покрова на Земле. Следствием этого процесса является в том числе сокращение естественных ареалов редких видов, что влечет за собой уменьшение их численности, а порой и полное их уничтожение. С одной стороны,

деятельность человека приводит к изменениям условий среды обитания, а с другой – к созданию новых, вторичных местообитаний, которые, по крайней мере частично, служат альтернативой для некоторых видов, в том числе редчайших [18], [19].

В первую очередь нуждаются в охране виды растений, имеющие спорадическое распро-странение, представленные малочисленными популяциями, приуроченные к определенным специфическим экологическим нишам, обладающие длительным циклом возобновления, низкой конкурентоспособностью в составе фитоценозов и др. Многие из этих признаков присущи представителям семейства Orchida-ceae Juss. [6].

Заселение антропогенных местообитаний (в том числе нарушенных промышленностью земель) орхидными в последние годы отмечается в зарубежной и отечественной литературе многими авторами [7], [15], [16], [21], [22].

Знания о свойствах этих вторичных популяций имеют большое значение, особенно в условиях продолжающегося снижения их численности в природных местообитаниях. Одним из таких видов является Malaxis monophyllos (L.) Sw. (подсемейство Epidendroideae Lindl.). Вид внесен в Красные книги 35 регионов России [2] и охраняется во многих европейских странах [13].

Целью данной работы является изучение пространственной и возрастной структур ценопо-пуляций M. monophyllos в местообитаниях нарушенных промышленностью земель Среднего Урала и в естественном растительном сообществе, а также изучение морфологических параметров особей данного вида.

МAТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

M. monophyllos – бореальный евразийский вид с голарктическим ареалом; гемикриптофит, по-ликарпик. Запасающие органы представлены наземным клубнем побегового происхождения (ту-беридием, фотосинтезирующей псевдобульбой) овальной формы, одетым влагалищем зеленого листа и низовыми чешуевидными и влагалищными листьями [2], [6: 45].

В естественных условиях вид предпочитает поляны во влажных лесах, сырые луга, заросли кустарников, моховые болота [2]. Изредка встречается во многих районах лесной зоны Урала: от 62 °с. ш. (верховья Вычегды) до 53 °с. ш. (Башкирский заповедник) [6: 47].

M. monophyllos в конкурентном отношении слабый вид. Он предпочитает расти в условиях более или менее разреженного травостоя (общее проективное покрытие (ОПП) не более 60 %), избегая близкого соседства растений с крупными надземными частями. Чаще растет одиночными экземплярами или небольшими группами численностью не более 100 особей.

Наши исследования проводились на нарушенных промышленностью землях Среднего Урала. Район находится в умеренно-континентальной бореальной климатической зоне, характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно теплым летом. Рельеф района низкогорный.

При обследовании флоры и растительности техногенных отвалов были обнаружены цено-популяции M. monophyllos (табл. 1). Все ценопо-пуляции M. monophyllos находятся в формирующихся на отвалах лесных фитоценозах. Возраст растительных сообществ составляет 20–55 лет. Условия увлажнения соответствуют влажно-луговому режиму [11].

Таблица 1

Характеристика местообитаний Malaxis monophyllos на Среднем Урале

|

Местообитание |

Субстрат |

CQ О о |

к s g и |

H s |

b щ о « a § у о и |

о 6 о m и°" ^ ® cd AS S н S м А А с s к о £ и |

|

Антропогенные |

||||||

|

Золоотвал Верхнетагильской ГРЭС |

Зола; зола с нанесением грунта |

50 |

68,0 |

42 |

70–80 |

15–40 |

|

Гидроотвал глинистых пород Шуралино-Ягодного месторождения россыпного золота |

Полигоны: седиментированные глины. Дамбы: глинистые породы вскрыши, запесоченные глины |

30 |

68,5 |

38 |

60–70 |

30 |

|

Золоотвал Нижнетуринской ГРЭС |

Зола |

20–25 |

71,0 |

400 |

нет |

30 |

|

Естественное |

||||||

|

Лесопарк «Юго-западный» (г. Екатеринбург) |

Дерново-подзолистая почва |

115–130 |

69,5 |

18 |

60 |

30 |

Основу древесного яруса формирующихся растительных сообществ составляют раннесукцессионные виды: Pinus sylvestris L., Populus tremula L., Betu-la pendula Roth. К 30–40 годам появляется подрост из позднесукцессионных видов: Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica Du Tour, Larix sibirica Ledeb., Abies sibirica Ledeb. и подлесок из кустарников: Sorbus aucu-paria L., Rosa acicularis Lindl., видов рода Salix [5].

В июле 2016 года были изучены ценопопуля-ции M. monophyllos на золоотвалах Нижнетуринской (НТГРЭС) и Верхнетагильской (ВТГРЭС) государственных районных электростанций и дамбе гидроотвала Шуралино-Ягодного россыпного месторождения золота. В качестве контроля была изучена ценопопуляция M. monophyl-los в естественном лесном сообществе – лесопарк «Юго-западный» (г. Екатеринбург).

Золоотвал НТГРЭС (58°41'1'' с. ш., 60°0'10'' в. д.) расположен в 19 км от г. Нижняя Тура, его площадь составляет около 440 га. Золоотвал заливался пульпой с 1992 по 2015 год. После завершения работы каких-либо рекультивационных мероприятий на нем не проводилось. Золоотвал расположен на месте бывшего Вогульского болота, его зарастание осуществляется за счет заноса семян из окружающих его со всех сторон сосновых лесов. Особенностью золоотвала являются сильная обводненность и минимальное антропогенное влияние на процесс самозарастания.

Агрохимический анализ золы показал, что в ней практически отсутствует азот, содержание подвижных фосфатов – высокое (до 30 мг/100 г золы), доступного калия – среднее (11,4 мг/100 г золы), реакция среды слабощелочная.

Золоотвал ВТГРЭС (57°20'21'' с. ш., 59°56'30'' в. д.) расположен на окраине г. Верхний Тагил в горной котловине долины р. Тагил (речная сеть принадлежит бассейну р. Тобол), его площадь составляет 125 га, высота дамб - от 0 до 25 м. Золоотвал образован золой бурого угля Челябинского угольного бассейна: Коркинского разреза и Калачевских шахт. Реакция среды «свежей» золы слабощелочная (pH = 8,5). Обеспеченность подвижными фосфатами достаточная, калием - низкая. По механическому составу зола представляет собой супесь: 60,84 % - физический песок (>0,01), 19,69 % - физическая глина (<0,01) [10: 49, 51]. Реакция среды субстрата на время проведения исследований – слабокислая, ближе к нейтральной (pH = 6,8).

Гидроотвал Шуралино-Ягодного месторождения золота (57°24'34'' с. ш., 60°10'28'' в. д.) расположен в 2 км от села Шурала Невьянского городского округа, в бассейне верхнего течения р. Нейва. Общая площадь гидроотвала составляет более 100 га. Нарушенные земли представляют собой сеть ги-дроналивных полигонов, заполненных седиментированными глинами, с подпорными дамбами из вскрышных пород. Реакция среды полигонов слабокислая (pH до 5,5), на внешней дамбе близка к нейтральной (pH = 6,5). Содержание азота и фосфора очень низкое, калия низкое [9: 239].

Лесопарк «Юго-западный» (56°46'25'' с. ш., 60°32'32'' в. д.) – территория в юго-западной части г. Екатеринбурга. Преобладают чистые древостои Pinus sylvestris хорошего состояния. Средний возраст растений около 115-130 лет. Из кустарников высокое обилие имеют Rosa acicularis , Rubus idaeus L. и Juniperus communis L. Лесопарк в основном используется как прогулочно-пешеходная зона [1].

Сбор фактического материала выполнен по общепринятым методикам. Обследование проводили детально-маршрутным методом. Для изучения пространственной и возрастной структур ценопопуляций M. monophyllos в исследуемых растительных сообществах случайным образом закладывали учетные площадки (0,25 м2): на зо-лоотвале НТГРЭС – 34 площадки; на золоотвале ВТГРЭС – 39; на дамбе гидроотвала Шуралино-Ягодного месторождения россыпного золота – 45; в лесопарке «Юго-западном» – 30 площадок. Учитывалась плотность особей M. monophyllos .

Большая часть особей M. monophyllos была обследована в природных условиях. У генеративных особей измерялись: высота особи (см), длина соцветия (см), количество цветков в соцветии (шт.), длина нижнего листа (мм), ширина нижнего листа (мм), длина верхнего листа (мм), ширина верхнего листа (мм), диаметр клубня (мм).

Возрастное состояние определялось с помощью ключей [2]. Были определены индексы воз-растности (А) [8], эффективности (и) [3] и восстановления (1в) [4] ценопопуляций.

Собранный материал обработан стандартными методами математической статистики. Для обработки полученных данных использовали программный пакет MS Office (Excel) и Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали по критерию Манна – Уитни при уровне значимости р < 5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На золоотвале НТГРЭС ценопопуляция M. monophyllos (ЦП1) численностью около 400 особей впервые встречена в 2016 году в растительном сообществе, находящемся на начальном этапе формирования смешанного лесного фитоценоза, возраст сообщества около 20 лет. В сообществе преобладают Betula pendula и Pi-nus sylvestris . Высота единичных особей деревьев достигает 3,5 м, сомкнутости крон еще не наблюдается. В подросте встречаются Populus tremula и Betula pubescens Ehrh. (sp–cop1), Abies sibirica (sol–sp), Picea obovata (sol), Pinus sibiri-ca (un), Larix sibirica (un). Кустарниковый ярус представлен 9 видами ив и единичными особями Sorbus aucuparia , Alnus incana (L.) Moench, Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr., Rubus ida-eus . ОПП яруса 35-40 %. Травяно-кустарничковый ярус занимает открытые участки между древесными растениями, его ОПП составляет в среднем 30 %, изменяясь от 10 до 50 %. Наиболее равномерным распределением и высоким обилием характеризуются такие виды, как Cala-magrostis epigeios (L.) Roth (сор3), Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (sp gr), Deschampsia cespi-tosa (L.) Beauv. (sol-sp), группами встречаются: Trifolium pratense L. (sp gr), Equisetum arvense L. (sp gr). Всего на участке произрастает 71 вид, принадлежащий 51 роду, 17 семействам.

Особо следует отметить повсеместное покрытие поверхности золы мохово-лишайниковым покровом, ОПП которого достигает местами 100 %.

Наибольшее распространение имеют мхи родов Polium и Brium, крупные скопления образуют печеночники ( Marchantia polymorpha L.) и лишайники родов Peltigera и Cladonia.

Плотность особей M. monophyllos в лесном фитоценозе на золоотвале НТГРЭС высокая, она изменяется от 1 до 63 шт./0,25 м2 (средняя плотность составила 8,2 шт./0,25 м2) (рис. 1). Цено-популяция с такой же высокой численностью и плотностью особей отмечена Т. И. Варлыгиной, М. Г. Вахрамеевой и др. на берегу прудов - накопителей шлам-лигнина Байкальского целлюлозно-бумажного комбината [2: 334].

Рис. 1. Malaxis monophyllos на золоотвале НТГРЭС

На золоотвале ВТГРЭС первые единичные особи M. monophyllos были встречены в 1994 году в 23-летних лесных фитоценозах, в последующие годы численность вида постепенно увеличивалась. В 2016 году нами была изучена ценопопуля-ция M. monophyllos (ЦП2) численностью 42 особи в лесном фитоценозе, формирующемся на рекультивированном участке золы с полосным нанесением грунта. Возраст растительного сообщества около 45 лет. Древесный полог двухъярусный. Верхний ярус характеризуется высокой долей участия Betula pendula (coр2), Populous tremula (cop ] -cop2), Pinus sylvestris (cop j -cop2), встречается Betula pubescens (sol). Сомкнутость крон 70–80 %. Подрост представлен Picea obovata (cop ] -cop2) и Pinus sibirica (sol), единичными особями Abies sibirica (un-sol) и Larix sibirica (un). Кустарниковый ярус сформирован видами рода Salix, а также Sorbus aucuparia (sol-sp) и Padus avium Mill. (sol). В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 15–20 %) преобладают Fragaria vesca L. (cop j gr-cop2), Amoria repens (L.) C. Presl (cop j gr-cop2), Lathyrus pratensis L. (cop1), Poa pratensis L. (cop1). Всего на участке произрастает 116 видов, принадлежащих 82 родам, 28 семействам.

Плотность особей M. monophyllos изменяется от 1 до 4 шт./0,25 м2 (средняя плотность составила 0,6 шт./0,25 м2).

На гидроотвале Шуралино-Ягодного месторождения россыпного золота первые единичные особи M. monophyllos были обнаружены в 10-12-летних сложных растительных группировках, формирующихся на влажных полигонах. С течением времени число особей вида увеличилось. В 2016 году нами была изучена ценопопуля-ция M. monophyllos (ЦП3) численностью 38 особей, находящаяся на дамбе в лесном фитоценозе, возраст которого составил 30 лет. Древесный ярус представлен Betula pendula (cop2-cop3), Populus tremula (cop1–cop2), Pinus sylvestris (sp gr–cop1), Pi-cea obovata (sol), Betula pubescens (sol), Alnus incana (un-sol). Сомкнутость крон 60-70 %. В кустарниковом ярусе доминируют Salix caprea L. (sp-cop1), S. cinerea L. (sp–cop1), S. myrsinifolia Salisb. (sp-cop j ). ОПП травяно-кустарничкового яруса составляет в среднем 30 %, варьируя от 5 до 70 %. Ярус представлен Lathyrus pratensis (cop j ), Tussila-go faffara L. (cop j gr), Calamagrostis epigeios (cop j -cop2), Equisetum arvense (sp gr), Orthilia secunda (L.) House (sp gr), Pyrola rotundifolia L. (sol gr-sp), Fragaria vesca L. (sol gr), Vicia sepium L. (sol gr–sp). Всего в сообществе встречено 80 видов, принадлежащих к 54 родам и 20 семействам.

Плотность особей M. monophyllos изменяется от 1 до 14 шт./0,25 м2 (средняя плотность – 0,8 шт./0,25 м2).

В качестве контроля была изучена ценопопу-ляция M. monophyllos (ЦП4) в лесном фитоценозе лесопарка «Юго-западный». Наблюдения за этой ценопопуляцией ведутся с 2009 года, численность ее в разные годы варьировала от 18 до 42 особей, в 2016 году число особей составило 38 шт. Из древесных видов в растительном сообществе доминирует Pinus silvestris (cop3), содоминантами являются Betula pendula (cop j ) и Populus tremula (copj. Сомкнутость крон составляет 60 %. Подлесок представлен Rubus idaeus (cop1 gr), Salix caprea (sp), Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková (sol–sp), Rosa acicularis (sol gr), Sorbus aucuparia (sol). ОПП травяно-кустарничкового яруса в целом достигает 100 %, но в местах произрастания M. monophyllos варьирует от 30 до 40 %. Из кустарничков в травяно-кустарничковом ярусе преобладают Vaccinium myrtillus L. (cop1 gr– cop2), V vitis-idaea L. (cop1), из трав - Aegopodium podagraria L. (cop1–cop2), Calamagrostis arundina-cea (L.) Roth (cop1–cop2), Poa pratensis (cop1), Amoria repens (sp gr), Trifolium pratense (sp gr), Galium boreale L. (sp), Veronica chamaedrys L. (sp gr), Adeno-phora lilifolia (L.) A. DC. (sp), Deschampsia cespitosa (sp), Elytrigia repens (L.) Nevski (sp). Всего встречено 84 вида из 71 рода и 32 семейств.

M. monophyllos встречается небольшими группами с обилием un gr-sol. Плотность особей в ЦП 3 изменяется от 1 до 9 шт./0,25 м2 (средняя плотность – 0,8 шт./0,25 м2).

Сравнение видового состава исследованных растительных сообществ по коэффициенту сходства Жаккара (KJ) показало, что они имеют низкое сходство (KJ варьирует от 0,25 до 0,44), при этом более близкими по флоре оказались сообщества золоотвала ВТГРЭС и дамбы гидроотвала Шура-лино-Ягодного месторождения золота (KJ = 0,44). Наименьшее сходство выявлено при сравнении сообществ золоотвала НТГРЭС и лесопарка «Югозападный» (KJ = 0,25).

Видовая насыщенность на учетных площадках в техногенных местообитаниях M. monophyllos составила: ЦП1 – 4; ЦП2 – 3,7; ЦП3 – 6,4 вида/0,25 м2; в контроле – 11,2 вида/0,25 м2. Среднее ПП на площадках с M. monophyllos - ЦП 1 - 40,0 %; ЦП2 – 28,6 %; ЦП3 – 25,0 %; в контроле – 87,0 %.

Исследования пространственной структуры показали, что все ЦП M. monophyllos имеют групповой тип распределения особей в растительных сообществах (отношение дисперсии к среднему числу особей на площадке составило соответственно 25,9; 1,8; 7,6 и 5,9). Групповое распределение характерно для данного вида и, по всей видимости, является приспособлением при опылении насекомыми [12], [17].

Жизненный цикл M. monophyllos занимает приблизительно 20 лет [2], в том числе подземная фаза между прорастанием и появлением первого надземного листа длится около 5 лет. Первое цветение происходит в среднем через 10–11 лет после прорастания и может повторяться до 4 сезонов. После периода цветения растение отмирает, не переходя в сенильное состояние.

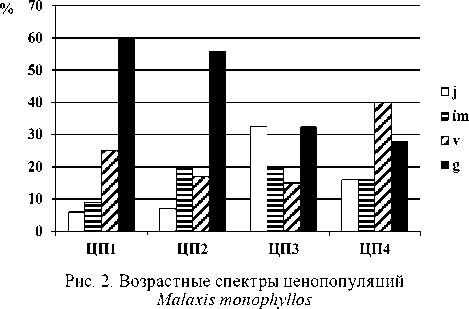

При анализе ЦП M. monophyllos в исследованных местообитаниях были выделены следующие возрастные состояния особей: ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v) и генеративные (g). В работе не учитывались ведущие подземный образ жизни проростки (протокорм). Выявлено, что все ЦП являются нормальными полночленными. Возрастной спектр ЦП1 - одновершинный с пиком в-g состоянии; ЦП2 - двухвершинный с пиком в im и g-состояниях; ЦП 3 -двухвершинный с равновеликими пиками в j и g-состояниях и ЦП4 – одновершинный с пиком особей в v-состоянии (рис. 2).

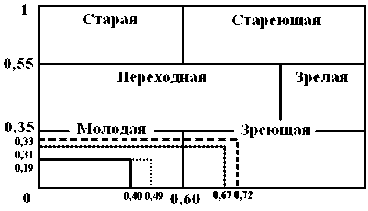

Анализ индексов возрастности (∆ЦП1 = 0,33; АЦП 2 = 0,31; АЦП 3 = 0,19; АЦП 4 = 0,19) и эффективности (ωЦП1 = 0,72; ωЦП2 = 0,67; ωЦП3 = 0,40; ωЦП4 = 0,49) показал, что ЦП M. monophyllos на золоотвалах являются зреющими, а на дамбе гидроотвала и в лесопарке «Юго-западный» - молодыми (рис. 3).

Delta

---ЩИ

--ЦП2

—цпз

--------ЦП4

Omega

Рис. 3. Типы нормальных популяций, выделяемые критерием «дельта-омега»

Установлено, что индексы восстановления 1вЦП 1 (0,67) и 1вЦП2 (0,78) примерно в 3 раза ниже •ЩП (2,07) и ЩП (2,57).

Анализ биометрических параметров g-особей M. monophyllos показал, что высота растений с промышленных отвалов варьирует от 12 до 30 см и соответствует высоте особей из естественных местообитаний (табл. 2).

Размеры нижнего листа и диаметр псевдобульбы больше у особей M. monophyllos , произрастающих на золоотвале ВТГРЭС. Это может быть связано как с возрастом фитоценоза, так и с улучшением эдафи-ческих условий вследствие проведения рекультивационных работ. В антропогенных местообитаниях наблюдается тенденция влияния условий увлажнения на размеры псевдобульбы (см. табл. 1, 2).

Исследования показали, что количество развитых цветков у растений с промышленных отвалов выше, чем в естественном местообитании (лесопарк), что соответствует литературным данным [17]. И наоборот, число плодов в природной ценопопуляции выше, чем в антропогенных. Аналогичные результаты были получены при сравнительном изучении ценопопуляций M. monophyllos в естественных и антропогенных местообитаниях [17], а также при изучении других видов Orchidaceae [20].

Одним из возможных объяснений могут быть различия в эффективности опылителей в различных средах обитания. M. monophyllos является перекрестно-опыляемым растением. Опылители - различные мелкие насекомые, в том числе комары, поэтому завязывание плодов и продукция семян полностью зависят от опылителей [14], [23]. В исследованных нами антропогенных местообитаниях зооценозы могут быть еще недостаточно сформированы.

По данным Т. И. Варлыгиной, М. Г Вахрамеевой, И. В. Татаренко [2: 336], процент завязывания плодов у M. monophyllos невысок (от 5 до 33 %) и в значительной степени зависит от погодно-климатических условий и в разные годы сильно варьирует в одном и том же фитоценозе. Наши исследования антропогенных и природных популяций M. monophyllos подтвердили эти результаты. Кроме того, в исследованных нами антропогенных популяциях процент завязывания плодов оказался значительно ниже, чем в естественной ценопопуляции (9,3 %; 6,6 %; 8,6 %; 34,1 % соответственно).

Таблица 2

Некоторые биометрические показатели генеративных особей Malaxis monophyllos

|

Морфологические показатели |

Статистические показатели |

Местообитания |

|||

|

Золоотвал НТГРЭС |

Золоотвал ВТГРЭС |

Дамба гидроотвала |

Лесопарк «Юго-западный» |

||

|

Высота особи, см |

Хср. ± m |

18,7 ± 0,7 |

19,8 ± 1,2 |

17,0 ± 0,9 |

17,1 ± 2,2 |

|

lim |

12,0–30,5 |

15,5–30,8 |

15,4–17,0 |

12,0–29,0 |

|

|

Cv |

24 |

24 |

10 |

34 |

|

|

Длина соцветия, см |

Хср. ± m |

9,3 ± 0,8 |

10,7 ± 1,2 |

9,4 ± 0,6 |

8,5 ± 1,1 |

|

lim |

5,3–15,5 |

6,0–18,5 |

8,4–10,5 |

6,5–14,0 |

|

|

Cv |

28 |

15 |

11 |

32 |

|

|

Число цветков, шт. |

Хср. ± m |

47,7 ± 3,0 |

60,2 ± 4,7 |

46,0 ± 7,6 |

38,0 ± 5,9 |

|

lim |

20–98 |

27–93 |

23–73 |

20–60 |

|

|

Cv |

40 |

29 |

40 |

38 |

|

|

Число плодов, шт. |

Хср. ± m |

4,0 ± 0,6 |

3,0 ± 1,2 |

3,6 ± 0,9 |

11,4 ± 2,3 |

|

lim |

4–5 |

1–5 |

2–5 |

5–18 |

|

|

Cv |

25 |

67 |

41 |

46 |

|

|

Длина нижнего листа, мм |

Хср. ± m |

53,2 ± 1,7 |

74,1 ± 2,8 |

58,8 ± 2,6 |

67,9 ± 9,5 |

|

lim |

34–82 |

50–105 |

40–70 |

30–100 |

|

|

Cv |

20 |

24 |

16 |

36 |

|

|

Ширина нижнего листа, мм |

Хср. ± m |

25,0 ± 0,7 |

34,4 ± 1,8 |

26,8 ± 1,4 |

25,3 ± 2,5 |

|

lim |

17–36 |

20–58 |

20–34 |

15–35 |

|

|

Cv |

19 |

24 |

18 |

26 |

|

|

Длина верхнего листа, мм |

Хср. ± m |

38,6 ± 3,5 |

44,7 ± 4,1 |

36,4 ± 4,6 |

- |

|

lim |

8–75 |

15–85 |

10–50 |

- |

|

|

Cv |

37 |

19 |

36 |

- |

|

|

Ширина верхнего листа, мм |

Хср. ± m |

13,9 ± 1,3 |

16,1 ± 2,2 |

14,0 ± 2,0 |

- |

|

lim |

4–25 |

3–38 |

6–25 |

- |

|

|

Cv |

47 |

19 |

42 |

- |

|

|

Диаметр псевдобульбы, мм |

Хср. ± m |

6,2 ± 0,2 |

12,1 ± 0,9 |

8,7 ± 0,8 |

9,6 ± 0,8 |

|

lim |

4–12 |

8–20 |

7–12 |

6–13 |

|

|

Cv |

24 |

32 |

22 |

22 |

|

Известно, что у M. monophillos изредка встречается двулистная форма. Ранее было отмечено, что одна и та же особь в разные годы может образовывать то один, то два листа [2]. Наши исследования показали, что на промышленных отвалах чаще встречается двулистная форма (зо-лоотвал ВТГРЭС – 84,2 %; гидроотвал – 69,2 %; золоотвал НТГРЭС – 63,4 %; лесопарк – только одна особь была 2-листной). Кроме того, на золо-отвале ВТГРЭС встречена одна 3-листная особь.

Исследования показали, что морфологические параметры g-особей имеют высокие коэффициенты вариации, что указывает на неоднородность особей этого возрастного состояния. Вероятно, это связано с тем, что M. monophillos может непрерывно цвести в течение 3–4 лет, при этом число цветков в соцветии в разные годы различается, достигая максимального количества на 2-й год цветения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что M. monophillos (редкий вид сем. Orchidaceae) поселяется в разреженном травяно-кустарничковом ярусе лесных фитоценозов с доминированием Pi-nus sylvestris, Populus tremula, Betulapendula, формирующихся на промышленных отвалах Средне -го Урала. В антропогенных местообитаниях вид M. monophillos способен образовывать ценопопу-ляции с достаточно высокой численностью и плотностью.

На всех изученных объектах распределение особей Malaxis monophillos в пространстве является групповым. Все ценопопуляции – нормальные, полночленные. Ценопопуляции M. monophyllos на золоотвалах Нижнетуринской и Верхнетагильской ГРЭС – генеративно-ориентированные, молодые зреющие; ценопопуляции на дамбе гидроотвала и лесопарка «Юго-западный» (г. Екатеринбург) – вегетативно-ориентированные, молодые.

Выявлено, что особи M. monophyllos с промышленных отвалов по большинству биометрических показателей соответствуют размерам особей из естественных местообитаний и по сравнению с контролем достоверных различий не имеют. Особи M. monophyllos в антропогенных местообитаниях характеризуются сниженным плодообразованием.

Подходящие условия влажности, низкая конкуренция в созданных человеком местообитаниях способствуют произрастанию M. mono-phyllos, но в то же время делают ценопопуляции данного вида неустойчивыми в долгосрочной перспективе, зависящими от дальнейшей трансформации фитоценозов и антропогенной деятельности.

* Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания УрФУ № 6.7696.2017/БЧ.

IN THE MIDDLE URALS*

-

* The work was carried out with the financial support from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation as part of Ural Federal University’s state assignment No 6.7696.2017/BCH.

Список литературы Malaxis monophyllos (L.) Sw. на промышленных отвалах Среднего Урала и в естественном местообитании

- Архипова Н. П., Богоявленский Л. С., Смирнов С. Н. Лесопарки Екатеринбурга // Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург: Академкнига, 2002. С. 320-322.

- Варлыгина Т. И., Вахрамеева М. Г., Татаренко И. В. Орхидные России (биология, экология и охрана). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 437 с.

- Животовский Л. А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3-7.

- Жукова Л. А., Полянская Т. А. О некоторых подходах к прогнозированию перспектив развития ценопопуляций растений // Вестник Тверского государственного университета. 2013. Вып. 32. № 31. С. 160-171.

- Структурная организация лесных фитоценозов на промышленных отвалах Урала / Н. В. Лукина, Е. И. Филимонова, М. А. Глазырина, Т. С. Чибрик // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 6. С. 220-224.

- Орхидные Урала: систематика, биология, охрана / С. А. Мамаев, М. С. Князев, П. В. Куликов, Е. Г. Филиппов. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 124 с.

- Стрельникова Т. О., Манаков Ю. А. Особенности флоры отвалов угольных разрезов Кемеровской области // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2010. № 2 (10). С. 44-57.

- Уранов А. А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Научные доклады высшей школы. Биол. науки. 1975. № 2. С. 7-34.

- Филимонова Е. И., Уманова Н. Е., Рябухин Э. А. Начальные этапы формирования растительности на гидроотвалах Шуралино-Ягодного месторождения россыпного золота // Биологическая рекультивация нарушенных земель: Материалы Международного совещания. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. С. 238-247.

- Экологические основы и опыт биологической рекультивации нарушенных промышленностью земель / Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, Е. И. Филимонова, М. А. Глазырина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. 268 с.

- Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений / Л. А. Жукова, Ю. А. Дорогова, Н. В. Турмухаметова и др. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2010. 368 с.

- Aguilar R., Ashworth L., Galetto L., Aizen M. A. Plant reproductive susceptibility to habitat fragmentation: review and synthesis through a meta-analysis // Ecol. Letters. 2006. № 9. P. 968-980.

- DOI: 10.1111/j.1461-0248.2006.00927.x

- Bilz M., Kell S. P., Maxted N., Lansdown R. V. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 131 p.

- Claessens J., Kleynen J. The Flower of the European Orchid. Form and Function. Netherland: Schrijen-Lippertz, 2011. 440 p.

- Esfeld K., Hensen I., Wesche K., Jakob S. S., Tischew S., Blatter F. R. Molecular data indicate multiple independent colonizations of former lignite mining areas in Eastern Germany by Epipactis palustris (Orchidaceae) // Biodivers. Conserv. 2008. № 17. Р 2441-2453.

- DOI: 10.1007/s10531-008-9391-7

- Jakubska A., Malicka M., Malicki M. New data onthe apophytic occurrence of Epipactis helleborine (L.) Crantz and Cephalanthera longifolia (L.) Fritschin Populus xcanadensis plantation in Lower Silesia (south-western Poland) // Biodiv. Res. Conserv. 2006. Vol. 1. № 2. P. 95-97.

- Jermakowicz Edyta, Ostrowiecka Beata, Talalaj Izabela, Pliszko Artur & Kostro- Ambroziak Agata. Male and female reproductive success in natural and anthropogenic populations of Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Orchidaceae) // Biodiv. Res. Conserv. 2015. Vol. 39. № 1. P 37-44.

- DOI: 10.1515/biorc-2015-0024

- Lundholm J. T., Richardson P. J. Habitat analogues for reconciliation ecology in urban and industrial environments // Journal of Applied Ecology. 2010. Vol. 47. № 5. Р. 966-975.

- Nowak A., Nowak S. Anthropogenic habitats can shelter threatened plants // Nature Conservation: Concept and Practice. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 2006. Р 107-115.

- Pellegrino G., Bellusci F. Effects of human disturbance on reproductive success and population viability of Serapias cordigera (Orchidaceae) // Bot. J. Lin. Soc. 2014. Vol. 176. № 3. P. 408-420.

- DOI: 10.1111/boj.12204

- Schefferson R. P., Kull T., Tali K. Mycorrhizal interactions of orchids colonizing Estonian mine tailing hills // Am. J. Bot. 2008. Vol. 95. № 2. P. 156-164.

- DOI: 10.3732/ajb.95.2.156

- Scheffknecht S., Winkler M., Hülber K., Rosas M. M., Hietz P. Seedling establishment of epiphyticorchids in forests and coffee plantations in Central Veracruz, Mexico // Journal of Tropical Ecology. 2010. Vol. 26. P. 93102.

- DOI: 10.1017/S0266467409990332

- Vakhrameeva M. G., Tatarenko I. V., Varlygina T. I., Torosyan G. K., Zagulski M. N. Orchids of Russia and Adjacent Countries: (within the borders of the former USSR). Ruggell: Gartner Verlag, 2008. 690 p.