Малоберцовый нерв при удлинении голени собак автодистрактором в режиме 1 мм за 60 приемов

Автор: Варсегова Татьяна Николаевна, Щудло Наталья Анатольевна, Щудло Михаил Моисеевич, Ступина Татьяна Анатольевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. С целью выявления морфологических и гистоморфометрических изменений поверхностного малоберцового нерва при удлинении голени автодистрактором в режиме 1 мм за 60 приемов в течение 12 часов ежесуточно проведены опыты на 12 собаках. Методы. Участки поверхностного малоберцового нерва исследовали через 28 суток дистракции, через 30 суток фиксации голени в аппарате и через месяц после демонтажа аппарата в поперечных аралдитовых полутонких срезах, окрашенных метиленовым синим и основным фуксином. Результаты. Фиброз и повышение клеточности эпиневрия выражены в конце дистракции и фиксации. Выраженная гистологически документированная нейропатия малоберцового нерва (1 опыт из 12 - 8,3 %) выявлена в опыте с облитерацией просветов наиболее крупных эпиневральных артерий и большинства эндоневральных капилляров, а также некробиотическими изменениями части из них. У остальных животных, наряду с увеличением количества сосудистых пучков в эпиневрии, выражена гиперваскуляризация эндоневрия, процентная доля деструктивно изменённых миелиновых волокон (МВ) в исследуемые сроки составила 4,0±0,84 %, 3,3±0,08 % и 2,40±0,55 % соответственно (в интактном контроле - 1,92±0,31 %). Изменения размерных характеристик МВ наиболее выражены на этапе дистракции, распределения МВ по диаметрам - на этапе фиксации. Через 30 дней после снятия аппарата качественные и количественные структурные параметры малоберцового нерва у 11 животных из 12 не отличаются от интактного нерва. Заключение. Риск развития нейропатии малоберцового нерва при изученном способе удлинения голени обусловлен срывом компенсаторно-приспособительных возможностей эпиневрального сосудистого русла. У большинства животных важные для функции проводимости структурные характеристики нервных волокон меняются незначительно и восстанавливаются к концу опыта.

Оперативное удлинение голени, малоберцовый нерв, гистологические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/142121899

IDR: 142121899 | УДК: [611.835.84:616.718.5/.6-001.5-089.84]-092.9 | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-2-84-88

Текст научной статьи Малоберцовый нерв при удлинении голени собак автодистрактором в режиме 1 мм за 60 приемов

К основным факторам, нарушающим иннервацию конечностей при их оперативном удлинении методом дистракционного остеосинтеза, относят пролонгированное перерастяжение, которое наступает в результате превышения эластических и пластических свойств нервов [9], а также компрессию нервов с сопутствующей ише-мизацией [4]. Идея академика Г.А. Илизарова о приближении режима ортопедического удлинения конечностей к параметрам естественного роста привела к созданию автоматизированного аппарата [7], который обеспечивает удлинение с темпом 1 мм в сутки за 60 включений. По сравнению с наиболее часто применяемым в клинике режимом ручной дистракции (1 мм в сутки за 4 приёма) автодистракция позволила существенно уменьшить величину разового удлинения – с 250 до 17 мкм.

Ультраструктурные исследования нервов собак в эксперименте по удлинению голени автодистракто-ром не обнаружили признаков их травматизации [5]. Клинические испытания показали, что высокотехнологичный способ удлинения голени в автоматическом режиме позволяет сократить сроки остеосинтеза и время реабилитации пациентов, свести до минимума количество возможных осложнений [6], он менее травматичен по отношению к нервно-мышечной и сосудистой системам, чем ручной режим [4]. Однако признаки нервно-мышечной дисфункции наблюдались даже в отдалённые сроки наблюдения.

Следующим шагом в развитии метода автоматической дистракции были опыты с удлинением голени по 1 мм за 60 приёмов в течение 12 часов ежесуточно.

Ш Варсегова Т.Н., Щудло Н.А., Щудло М.М., Ступина Т.А. Малоберцовый нерв при удлинении голени собак автодистрактором в режиме 1 мм за 60 приемов // Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 84-88.

Предполагалось, что выключение автомата в остальное время суток повысит комфортность лечения. Доказана успешная структурная адаптация большеберцового нерва к такому режиму дистракции [1, 3]. Аналогичные исследования малоберцового нерва в доступной литературе отсутствуют. Восполнение существующего пробела актуально, поскольку перонеальные нейропа-

МАТЕРИАЛЫ

12 взрослым беспородным собакам (возраст 1-3 года, масса 14-16 кг) через 5 суток после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей в течение 28 дней удлиняли голень аппаратом Илизарова с автоматическим приводом по 1 мм за 60 включений автодистрактора в течение 12 часов ежесуточно (удлинение составило 14-15 % исходной длины голени), затем 30 дней конечность фиксировали в аппарате, после чего аппарат снимали. После эвтаназии животных передозировкой барбитуратов иссекали участки поверхностного малоберцового нерва оперированной и контралатеральной конечностей через 28 суток дистракции, через 30 суток фиксации голени в аппарате и через 30 суток после снятия аппарата – по 4 животных на каждый срок. Поперечные аралдитовые полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим и основным фуксином. Полноцветные изображения оцифровывали с помощью стереомикроскопа «AxioScope.A1» и цифровой камеры «AxioCam» (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). В программе «ВидеоТесТ Мастер-Морфология, 4.0» определяли общую площадь поперечного среза нервного тии превалируют среди неврологических осложнений оперативного удлинения голени в клинике [8].

Цель работы – выявление морфологических и ги-стоморфометрических изменений поверхностного малоберцового нерва при удлинении голени собак ав-тодистрактором в режиме 1 мм за 60 приемов в течение 12 часов ежесуточно.

И МЕТОДЫ ствола и суммарную площадь фасцикул, средние диаметры миелинизированных нервных (МВ) волокон (Dmf), их аксонов (Dax), толщину миелиновой оболочки (Lm), коэффициент G (Dax/Dmf). Строили гистограммы распределения миелиновых волокон по диаметрам с шагом 1 мкм. Подсчитывали количество эпиневральных сосудистых пучков, рассчитывали численную плотность эн-доневральных микрососудов – количество сечений артериол и капилляров в 1 мм2 площади пучка, их средние диаметры и площади сечений. Рассчитывали долю (%) деструктивно измененных миелиновых волокон и долю ядросодержащих профилей в популяции крупных миелиновых волокон (более 7 мкм диаметром). Исследование проведено с соблюдением Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 1986). Контроль – малоберцовые нервы 5 интактных собак. Достоверность различий оценивали с помощью парного двухвыборочного t-теста, критерия Вилкоксона для независимых выборок в программе AtteStat, версия 1.0 [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ

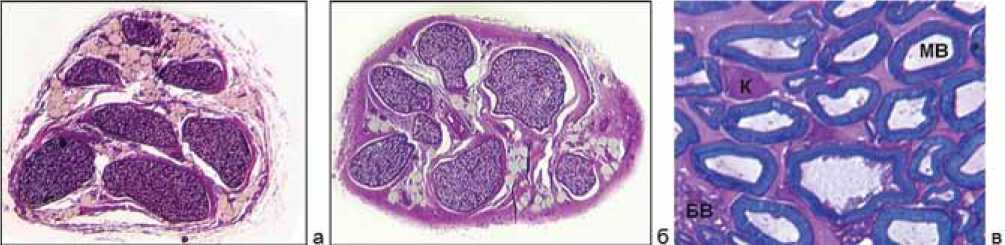

Оболочки нерва сохраняли целостность (рис. 1 а, б), микроскопических признаков его контактных повреждений спицами не выявлено, однако в конце периода дистракции в эпиневрии существенно возрастало содержание фуксинофильного коллагена, фибробластов, фиброцитов, периваскулярных и тучных клеток, появлялось незначительное количество макрофагов и плазмоцитов. Фиброз эпиневрия и повышенная клеточность сохранялись на этапе фиксации конечности в аппарате (рис. 1, б), но после его демонтажа уменьшались.

Общая площадь поперечного сечения нерва удлиняемой голени на протяжении опыта не отличалась от площади сечения контралатерального нерва. Суммарная площадь фасцикул в нервах оперированных конечностей в конце дистракции снижалась у всех животных в среднем на 15,6 % (p<0,05). В дальнейшем достоверные различия по данному параметру отсутствовали.

В отдельных эпиневральных кровеносных сосудах определялась частичная облитерация просветов и признаки деструктивных изменений клеточных элементов стенки, однако количество сосудов микроциркуляторно-го русла и магистральных сосудистых пучков возрастало.

Так, в конце дистракции в эпиневрии нервов удлиняемой голени насчитывалось от 4 до 7 сосудистых пучков (5,3±1,5), в контралатеральных нервах – 2-3 сосудистых модуля (2,3±0,6). В период фиксации отмечен прирост количества сосудистых пучков в нервах обеих конечностей: до 5-8 (6,3±1,5) и 3-4 (3,3±0,6) соответственно. Через 30 суток после демонтажа аппарата в эпиневрии нервов удлиненной голени насчитывалось также от 5 до 8 сосудистых пучков (6,5±1,3), а в контралатеральных нервах – 3-5 сосудистых модуля (3,8±1,0). В периневрии отмечалось возрастание количества слоев периневральных клеток и объема соединительнотканных прослоек между ними. Эндоневральные артериолы и капилляры сохраняли нормальное строение. При неизменных средних диаметрах и площади капилляров их численная плотность (табл. 1) в опытных нервах достоверно превышала контроль во все сроки опыта – на 17 %, 21 % и 17 % соответственно (p<0,01).

Рис. 1. Тотальные поперечные полутонкие срезы контралатерального (а) и опытного (б) малоберцовых нервов собак через 30 суток фиксации голени в аппарате. Фрагмент поперечного полутонкого среза малоберцового нерва через 28 суток удлинения голени (в): МВ – миелиновое волокно, БВ – безмиелиновые волокна, К – эндоневральный капилляр. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 2,5, ок. 12,5 (а, б), об. 100 (масляная иммерсия), ок. 12,5 (в)

Таблица 1

Численные плотности (NAmv), диаметры (Dmv) и площади эндоневральных капилляров (Scap) малоберцового нерва

|

Параметр |

Контроль |

Дистракция 28 суток |

Фиксация 30 суток |

Без аппарата 30 суток |

|

NA |

140,9±8,1 |

164,2±7,8* |

170,5±29,4* |

164,3±27,5* |

|

D mv |

8,8±1,8 |

8,6±0,3 |

8,0±1,7 |

8,9±0,7 |

|

S cap |

30,1±7,3 |

30,0±10,9 |

43,4±24,8 |

29,5±9,3 |

* – различия между опытным и интактным нервами достоверны по критерию Вилкоксона для независимых выборок при p<0,01.

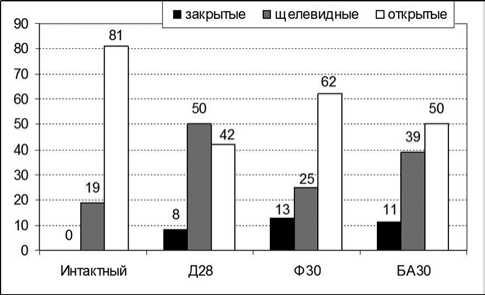

В отличие от интактной группы во все сроки опыта обнаруживались закрытые капилляры, было увеличено представительство капилляров со щелевидными просветами, а доля открытых уменьшена (рис. 2).

Рис. 2. Процентное соотношение эндоневральных капилляров с различным состоянием просвета в интактном малоберцовом нерве и в разные сроки удлинения голени

В эндоневрии обнаруживались единичные картины арборизации миелиновых волокон и незначительное количество мелких миелинизирующихся аксонов в составе регенерационных кластеров, признаки демиелинизации и аксональной дегенерации, валлеровской дегенерации единичных миелиновых волокон. Большинство проводников имело нормальное строение (рис. 1, в). Массовая деструкция нервных волокон (>40 %) обнаружена в одном опыте из 12. У этой собаки отмечено формирование максимального количества сосудистых модулей в эпиневрии (семь по сравнению с двумя в интактном нерве), однако наиболее крупные эпиневральные сосуды и большинство эндоневраль-ных капилляров имело закрытые просветы, причём численная плотность последних снижена по сравнению с интактным нервом, что позволяет сделать заключение об ишемической природе деструкции нервных волокон. У остальных собак процентная доля измененных миелиновых волокон была незначительной и составляла в исследуемые сроки опыта 4,0±0,84 %, 3,3±0,08 % и 2,40±0,55 % соответственно (в контроле 1,92±0,31 %). Численная плотность миелиновых волокон по сравнению с интактным нервом была увеличена на 7,2 % в конце дистракции и на 4,6 % – через 30 дней фиксации, но в конце опыта была снижена на 6,4 % (p<0,05) по сравнению с интактным нервом.

Средние размерные характеристики миелиновых волокон малоберцового нерва удлиняемой конечности во все сроки опыта снижены по сравнению с контролем: Dmf – на 14 %, 13 % и 5 %; Dax – на 15 %, 11 % и 6 %; Lm – на 12 %, 18 % и 3 % соответственно (табл. 2).

Наибольшее увеличение коэффициента G отмечено на этапе фиксации конечности в аппарате; то же самое следует отметить и по параметру Nnuc.

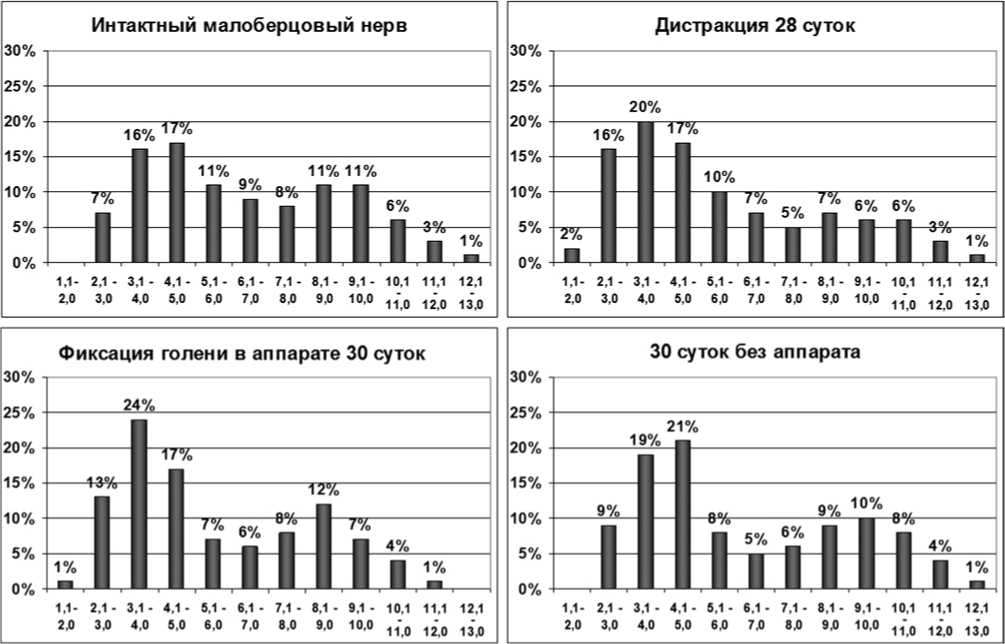

Распределение миелиновых волокон по диаметрам у всех собак, за исключением опыта с массовой деструкцией нервных проводников, сохраняло бимодальный характер (рис. 3). В конце дистракции выражено увеличение доли мелких миелиновых волокон (диаметры от 2 до 5 мкм) при снижении доли волокон диаметром более 7 мкм. Через 30 дней фиксации гистограмма укорочена на один класс, и главные пики заострены. В конце опыта различия с гистограммой интактного нерва незначительны (рис. 3).

Таблица 2

Размерные характеристики миелиновых волокон малоберцовых нервов и относительные показатели миелинизации (m±σ)

|

Срок опыта/ параметр |

Контроль |

Дистракция 28 суток |

Фиксация 30 суток |

Без аппарата 30 суток |

|

Dmf (мкм) |

6,46±0,07 |

5,56±0,26* |

5,62±0,07* |

6,17±0,45 |

|

Dax (мкм) |

4,39±0,08 |

3,70±0,53* |

3,91±0,09* |

4,14±0,16 |

|

Lm (мкм) |

1,04±0,04 |

0,92±0,13* |

0,85±0,07* |

1,01±0,06 |

|

G |

0,679±0,010 |

0,691±0,060 |

0,709±0,011 |

0,693±0,030 |

|

N nuc (%) |

2,63±0,71 % |

3,07±0,71 % |

3,42±0,31 %* |

3,11±0,64 |

Dmf – средний диаметр МВ, Dax – средний диаметр аксона, Lm – толщина миелина, G – коэффициент (Dax/Dmf), Nnuc – доля ядросодержащих профилей в популяции крупных миелиновых волокон. * – различия между значениями размерных характеристик опытного и интактного нервов достоверны по критерию Вилкоксона для независимых выборок при p<0,01.

ДИСКУССИЯ

Достоверное уменьшение в конце периода дистракции суммарной площади фасцикул на 15,6 % свидетельствовало о наличии деформации растяжения и поперечной контракции интрафасцикулярного содержимого [10]. Аналогичные, но менее выраженные, изменения планиметрических показателей обнаружены ранее при данном режиме удлинения в большеберцовом нерве [1]. Истончение фасцикул является одной из причин повышения в конце периода дистракции численной плотности нервных проводников и эндо-невральных гемокапилляров вследствие их топографического перераспределения. Постепенное растяжение малоберцового нерва у большинства животных не сопровождается выраженными повреждениями сосудов нерва, хотя некоторые имеют облитерированные просветы, а единичные – признаки ультраструктурных повреждений клеток интимы и медии. Комплекс компенсаторно-приспособительных реакций сосудистого

Рис. 3. Гистограммы распределения миелиновых нервных волокон по диаметрам в интактных и опытных малоберцовых нервах на этапах эксперимента. Ось абсцисс – размерные классы волокон, ось ординат – доли волокон каждого класса (в %)

русла включает выраженную гиперваскуляризацию эпиневрия и эндоневрия, что свидетельствует об активации капилляро- и артериогенеза. Тот факт, что у одной собаки из 12 обнаружена деструкция миелиновых волокон малоберцового нерва вследствие облитерации крупных эпиневральных артерий и большинства эндо-невральных капилляров, указывает на то, что даже при щадящем режиме удлинения голени существует риск развития перонеальной нейропатии.

У остальных животных деструктивные изменения выявлены не более чем в 4 % нервных проводников, однако к концу опыта обнаружено статистически значимое снижение численности миелиновых волокон (на 6 %). Анализ изменений распределения миелиновых волокон по диаметру и их средних размерных характеристик выявляет наличие в течение всего экс- перимента как аксональной атрофии некоторой части волокон, наиболее выраженной через 28 суток дистракции (средний диаметр аксона снижен на 15 %), так и гипомиелинизации, наиболее выраженной на этапе фиксации голени (толщина миелина снижена на 18 %). Повышение доли ядросодержащих профилей крупных миелиновых волокон, наиболее выраженное в период фиксации, свидетельствует о том, что снижение средней толщины миелина связано не только с эпизодами де- и ремиелинизации, но и формированием коротких (вставочных) сегментов миелина, что является одним из проявлений адаптации к удлинению – интеркалярного роста ультраструктур нерва под действием дозированного растяжения [5]. В конце опыта толщина миелина приближается к контрольным значениям, аксональная атрофия уменьшается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Морфологическое исследование выявило хорошую сохранность оболочек и проводниковой части малоберцового нерва в условиях изученного режима высокодробной дистракции у 11 животных из 12. Количественный анализ свидетельствует о выраженных компенсаторно-приспособительных изменениях эпиневрального и эндоневрального сосудистого русла, нарушениях вазомоции эндоневральных сосудов, статистически значимой потере численности миелинизированных волокон, аксональной атрофии и гипо- миелинизации некоторой их части. Наличие массовой деструкции нервных волокон у одного животного из 12 указывает на риск развития нейропатии малоберцового нерва даже при применении высокодробной дистракции с темпом 1 мм в день. У 11 животных из 12 морфометрические характеристики миелинизированных волокон восстанавливаются после снятия аппарата.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-44-00010).

Список литературы Малоберцовый нерв при удлинении голени собак автодистрактором в режиме 1 мм за 60 приемов

- Варсегова Т.Н. Реактивно-деструктивные изменения большеберцового нерва при удлинении голени дробной и высокодробной дистракцией в эксперименте//Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2011. № 4-1. С. 234-237.

- Гайдышев И.П. Анализ и обработка данных: спец. справочник. СПб.: Питер. 2001. 752 с.

- Динамика изменений большеберцового нерва при удлинении голени собак автодистрактором/В.И. Шевцов, Т.Н. Варсегова, М.М. Щудло, С.А. Ерофеев//Гений ортопедии. 2004. № 1. С. 51-54.

- Изменение функционального состояния нервно-мышечной и сосудистой систем укороченных конечностей в условиях дистракционного остеосинтеза/Г.А. Урьев, И.А. Ильясевич, А.В. Заровская, О.А. Соколовский, А.И. Юзефович//Мед. журн. 2008. № 2 (24). С. 97-100.

- Реакция нервов на растяжение и их структурная адаптация к удлинению конечности/М.М. Щудло, Н.А. Щудло, Т.Н. Варсегова, И.В. Борисова//Гений ортопедии. 2009. № 4. С. 48-55.

- Удлинение нижних конечностей в автоматическом режиме/В.И. Шевцов, А.В. Попков, Д.А. Попков, С.О. Мурадисинов//Гений ортопедии. 1999. № 3. С. 20-24.

- Привод к компрессионно-дистракционному аппарату: а. с. 1423114 СССР. № 3601258/13; заявл. 06.04.83; опубл. 15.09.88, Бюл. № 34. С. 24.

- Limb lengthening and peripheral nerve function-factors associated with deterioration of conduction/A.H. Simpson, J. Halliday, D.F. Hamilton, M. Smith, K. Mills//Acta Orthop. 2013. Vol. 84, N 6. Р. 579-584.

- Nogueira M.P., Paley D. Prophylactic and therapeutic peroneal nerve decompression for deformity correction and lengthening//Oper. Tech. Orthop. 2011. Vol. 21, N 2. P. 180-183.

- Topp K.S., Boyd B.S. Structure and biomechanics of peripheral nerves: nerve responses to physical stresses and implications for physical therapist practice//Phys. Ther. 2006. Vol. 86, N 1. P. 92-109.