Малоинвазивная фиксация повреждений задних отделов таза

Автор: Рунков Алексей Владимирович, Близнец Данил Григорьевич, Богаткин Андрей Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Повышение эффективности лечения больных с вертикально-нестабильными повреждениями таза методом малоинвазивной фиксации задних отделов. Материалы и методы. Методика малоинвазивной фиксации повреждений задних отделов таза применена в лечении 55 пациентов со свежими вертикально-нестабильными повреждениями таза. Введение илиосакрального винта для стабилизации задних отделов таза выполнялось после окончательной репозиции, техника илиосакрального блокирования имела свои особенности в зависимости от характера повреждения. Результаты. Хорошие результаты достигнуты в 50 случаях. Заключение. Применение предложенной технологии в лечении вертикально-нестабильных повреждений таза позволяет в 91 % случаев получить положительные результаты за счет возможности проводить надежную бескровную фиксацию заднего комплекса тазового кольца при условии адекватной репозиции вне зависимости от техники ее исполнения. При этом используется дифференцированный подход в выборе способа фиксации в зависимости от вида повреждения. Предложенный оригинальный способ фиксации переломов крестца без захвата крестцово-подвздошного сочленения является более физиологичным и позволяет уменьшить риск развития деформирующего остеоартроза и болевого синдрома.

Илиосакральное блокирование, таз, крестец, крестцово-подвздошное сочленение, перелом, вертикально-нестабильное повреждение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121654

IDR: 142121654

Текст научной статьи Малоинвазивная фиксация повреждений задних отделов таза

Переломы крестца и разрывы крестцово-подвздошного сочленения чаще всего вызывают нестабильность тазового кольца. Закрытый остеосинтез задних отделов винтами является ведущим способом фиксации нестабильных повреждений таза. Необходимое дорогостоящее техническое оснащение (рентгенпрозрачный стол, электронно-оптический преобразователь, набор для остеосинтеза канюлированными винтами) окупается малотравматичностью метода и относительной простотой. Описанию техники этой фиксации посвящена данная работа, в том числе представлен новый способ остеосинтеза крестца без блокирования крестцовоподвздошного сочленения.

Вертикально-нестабильные повреждения таза принадлежат к числу самых тяжёлых травм опорно-двигательного аппарата. Необходимость надежной фиксации задних отделов таза при этих повреждениях не вызывает сомнений. Между тем, хирургические вмешательства, заключающиеся в открытой репозиции и фиксации, травматичны, сопровождаются большой кровопотерей и частыми инфекционными осложнениями [6, 7, 13, 14]. Поэтому со времени публикаций J. Matta и Ch. Routt [10, 11], в 1995-1996 годах описавших технику илиосакрального блокирования, в настоящее время большинством авторов отдаётся предпочтение малоинвазивной фиксации задних отделов таза, что позволяет снизить частоту осложнений за счёт минимизации травматичности вмешательства [8, 11, 12]. Между тем, процент таких осложнений как вторичное смещение, миграция, деформация и перелом винтов с потерей репозиции остаётся высоким [4, 13, 14, 15]. Причиной этого является отсутствие чёткого алгоритма лечения вертикальной нестабильности и обоснованных рекомендаций в зависимости от вида повреждения. Целью нашего исследования являлось повышение эффективности лечения больных с вертикально-нестабильными повреждениями таза методом малоинвазивной фиксации задних отделов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучено 55 случаев лечения свежих (до одного месяца после травмы) вертикально-нестабильных повреждений таза: из них односторонних было 43, двусторонних - 12. Переломы крестца были у 34 пациентов, разрывы крестцово-подвздошных сочленений – у

26, разрывы крестцово-подвздошных сочленений в сочетании с переломами подвздошной кости – у 7.

Введение илиосакрального винта являлось заключительной процедурой при стабилизации задних отделов таза, её проводили после максимального устра- нения передне-заднего и вертикального смещений с помощью вытяжения (39), аппарата внешней фиксации (29) или открытого вмешательства (9). Через прокол в коже вводили от одного до трех винтов на уровне S1-S2 позвонков. Использовали полнорезьбовые (39) и неполнорезьбовые (36) канюлированные винты диаметром 7 и 7,3 мм (75) и спонгиозные неполнорезьбовые винты 6,5 мм (5).

Электронно-оптический преобразователь располагали перпендикулярно операционному столу со стороны, противоположной стороне введения винта, таким образом, чтобы при поворотах путём наклона дуги излучателя до угла 45º соответственно в краниальном и в каудальном направлениях ось вращения соответствовала оси проведения винта. На проекции inlet («вход в малый таз», краниальный наклон излучателя 45°) визуализировали спинальный канал крестца, переднюю и заднюю границу тела S1 и S2 позвонков. На прямой проекции и проекции outlet (каудальный наклон излучателя 45º) отмечали верхнюю поверхность крестца и крестцовые отверстия для того, чтобы избежать повреждения мягкотканых структур [1, 3].

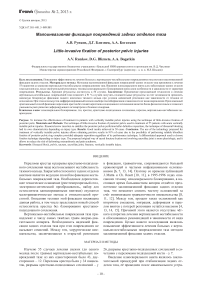

Выбор точки ввода и направления введения винта осуществляли с помощью спиц-меток, которые укладывали на кожу пациента перпендикулярно его продольной оси. Верхняя спица-метка проецировалась на тело позвонка в проекции inlet, нижняя спица – в проекции outlet, средняя спица - в прямой проекции. После правильного расположения спиц раствором бриллиантовой зелени проводили линии на боковой поверхности таза от спиц-меток параллельно лучу электронно-оптического преобразователя в соответствующих проекциях. Винты вводили на пересечении этих линий через подвздошную кость в крестец (рис. 1) [3].

Рис. 1. Схема определения точки ввода винта по трем проекциям: а – прямая проекция, б – проекция outlet, в – проекция inlet

При введении спицы хирург ощущает прохождение плотных и неплотных участков кости. Первое уплотнение – это точка входа в подвздошную кость, второе – при выходе в крестцово-подвздошное сочленение, прохождение которого ощущается в виде провала. Затем - компактный слой при входе в крестец, далее более мягкие структуры боковой массы крестца и снова уплотнение при входе в тело позвонка. Ощущения свободного прохождения спицы при визуальном ее положении в плотной части кости может свидетельствовать о выходе спицы из безопасной зоны и требует немедленной остановки сверления и перепроведения спицы [3].

Так как в большинстве случаев мы использовали самосверлящие и самонарезающие винты, то процедуру предварительного рассверливания канала не применяли, за исключением введения обычных спонгиозных винтов диметром 6,5 мм и при использовании разработанного нами остеосинтеза переломов крестца без блокирования крестцово-подвздошного сочленения [5].

Предложенная технология (патент 2248765 РФ) предполагает введение винта через предварительно сформированный канал в подвздошной кости и крест- цово-подвздошное сочленение с погружением головки компрессирующего винта и упором непосредственно на крестец, что позволяет передавать компрессирующие усилия непосредственно на перелом, минуя крестцово-подвздошное сочленение. Это исключает развитие деформирующего артроза, при этом крестцово-подвздошное сочленение остается подвижным, и отсутствует необходимость удаления винта. В случаях, когда предполагалось введение винта без фиксации крестцово-подвздошного сочленения, канал рассверливали в подвздошной кости до крестцово-подвздошного сочленения сверлом, диаметром, бóльшим, чем шляпка винта (5 случаев) [5].

Нагрузку на поврежденную конечность разрешали в случаях фиксации аппаратом через 6-8 недель, без аппарата – в 8-10 недель.

Клинический результат лечения оценивали по шкале Majeed, 1989 [10]. Кроме этого, в послеоперационном периоде отслеживали появление вторичного смещения, миграцию, изгиб или перелом винтов, клинические проявления нестабильности в задних отделах таза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Клинически положительные результаты через год после операции получены в 50 случаях. Средний балл по шкале Majeed 88±10. Вторичное вертикальное смещение от 0,5 до 1 см наблюдали в 8 случаях в первые 6 недель после остеосинтеза, в том числе после изгиба и миграции винтов – в 6, прорезывание кости винтами – в 2 случаях. Резорбцию вокруг винтов и качательную ротационную нестабильность выявили у 7 пациентов в случаях замедленной консолидации передних отделов таза. Перелом винтов в 3 случаях в сроке от 3 до 6 месяцев не сопровождался потерей репозиции. Выхождение винтов из безопасной зоны выявлено в 11 случаях при томографическом контроле, при этом неврологическая симптоматика наблюдалась в 6 случаях. В виде преходящих болей, симптомов натяжения без двигательных расстройств – в 5 случаях, нейрогенный мочевой пузырь - в одном случае. После удаления и перепроведения винтов клинические проявления регрессировали у всех больных.

В результате анализа полученных материалов нами разработаны рекомендации по применению илиоса-крального введения винтов в зависимости от вида повреждения [3, 4].

При разрыве крестцово-подвздошного сочленения необходима компрессия на уровне повреждения. При переломах крестца чаще достаточно только фиксации, особенно, если перелом проходит через отверстия крестца и диастаз незначительный. Компрессия в этом случае может нанести травму невральным структурам. Винт должен играть роль распорки, препятствующей латеральной компрессии половины таза. В этом случае винты с полной резьбой фиксируют полученное положение, их введение не вызывает развития смещающих усилий. Таким образом, может быть два вида применения илио-сакральных винтов как компрессирующих (с неполной резьбой) или позиционных (с полной резьбой).

Расположение и длина винта должна определяться из расчета рычагов воздействия на винт при предполагаемой нагрузке, то есть чем медиальнее перелом, тем больше должна быть длина винта, и на большую поверхность в неповрежденной части крестца он должен опираться. Структура костной ткани крестца не- однородна, более плотными являются тело позвонка и компактное вещество около крестцово-подвздошного сочленения, отверстий крестца, замыкающих пластинок. Таким образом, желательно прохождение винта через тело позвонка, а в некоторых случаях, например, при двусторонних повреждениях, прохождение винта через замыкающие пластинки в области обоих крестцово-подвздошных сочленений или применение винтов с двух сторон.

Возможно введение винта в тело S 1 и S 2 позвонков. Однако введение винта на уровне S 2 позвонка требует более точной навигации и является более опасной процедурой, поэтому выполнять ее следует в исключительных случаях, когда фиксации на уровне S 1 недостаточно, обязательным должен быть томографический контроль положения винта, так как электронно-оптический преобразователь не обеспечивает полной визуализации канала крестца.

При планировании операции необходимо точное определение ориентиров безопасных зон введения винта по рентгенограммам. При значительных разрушениях крестца (многооскольчатые повреждения, особенно в зоне отверстий крестца) уровень проведения винта можно определить по ориентирам на неповрежденной стороне. Компьютерная томография позволяет исключить невидимые на рентгенограммах препятствия для проведения процедуры, точнее понять характер повреждения для выбора длины и локализации винта. Подготовка кишечника – освобождение его от каловых масс и газов, значительно облегчает интраоперационную визуализацию.

Положение пациента зависит от конкретной интраоперационной ситуации. Пациент может располагаться как на спине, так и на животе, если, например, или-осакральное блокирование является частью открытой операции фиксации задних отделов таза винтами или пластинами.

Если илиосакральное блокирование выполняется после репозиции кольцевым аппаратом внешней фиксации, то для правильной укладки пациента на столе используются ортопедические подушки, подложенные выше и ниже аппарата с тем, чтобы его секции находились в нише между подушками в подвешенном состоянии и не касались операционного стола. Такие же подушки используются в случае фиксации аппаратом «передняя рама» при положении пациента на животе.

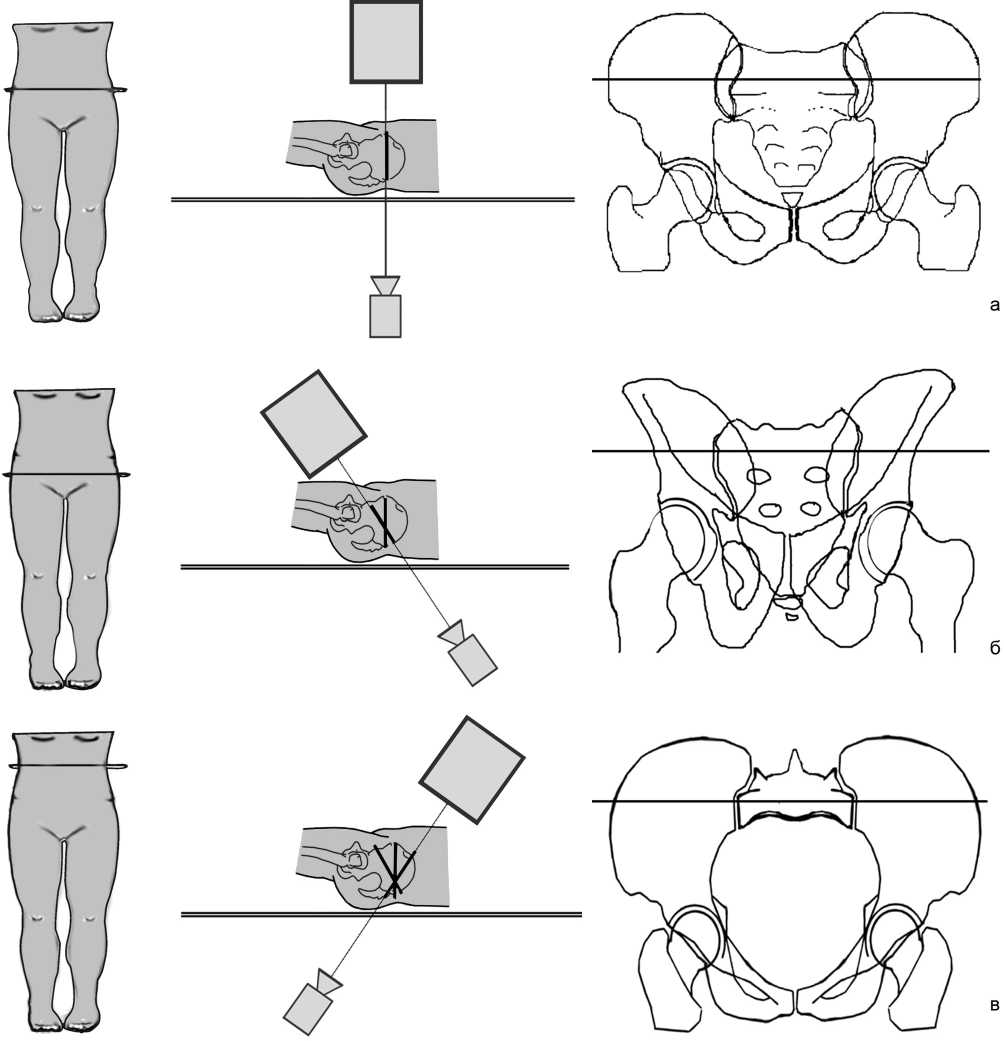

При разрывах крестцово-подвздошного сочленения, независимо от вида повреждения, чаще всего необходима компрессия, чтобы максимально восстановить ширину суставной щели. Компрессирующий винт вводится с шайбой, чтобы головка винта не провалилась в подвздошную кость, таким образом, чтобы захватить резьбой наиболее плотную кость в теле позвонка (рис. 2).

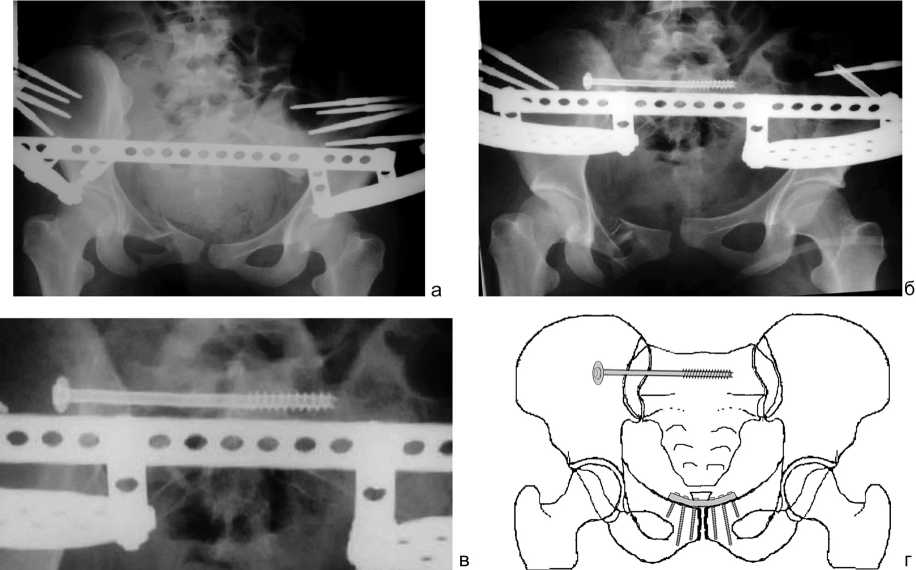

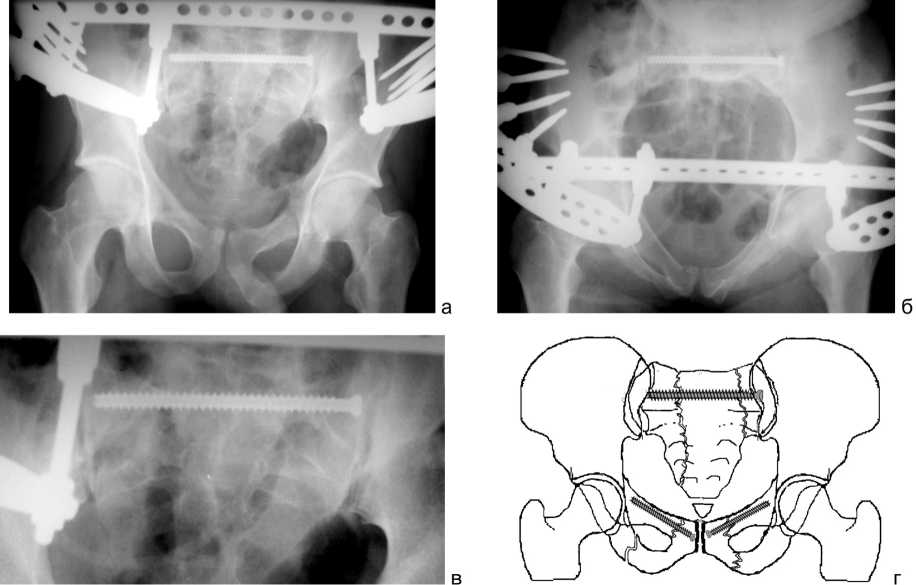

При трансфораминальных переломах дополнительная компрессия может понадобиться только в случае значительного диастаза на уровне перелома. В большинстве случаев предпочтительно введение позиционного винта для избежания компрессии корешков (рис. 3).

Рис. 2. Остеосинтез при разрыве крестцово-подвздошного сочленения: а – рентгенограмма на этапе репозиции, б – рентгенограмма после введения винта, в – то же с увеличением, г – схема фиксации

Рис. 3. Остеосинтез при трансфораминальном переломе: а – обзорная рентгенограмма таза до операции, б – рентгенограмма после введения винта, в – то же с увеличением, г – схема фиксации

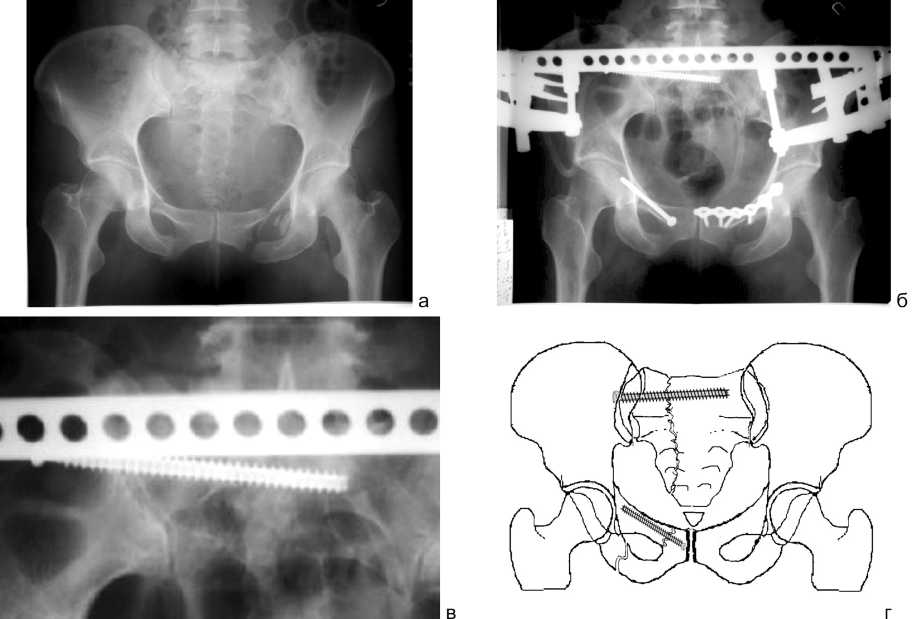

При двусторонних повреждениях таза возникает ситуация частичного или полного отрыва таза от осевой части скелета. Возможны два варианта повреждений: вертикальные с обеих сторон и сочетание ротационного повреждения с вертикальным [2].

При этом решение задачи компрессии или сохранения имеющегося положения решается введением винтов с двух сторон или с использованием одного или двух винтов, проходящих через весь крестец (рис. 4) [5].

Рис. 4. Остеосинтез при двустороннем повреждении крестца: а – обзорная рентгенограмма таза после введения сакрального винта, б – проекция inlet, в – положение сакрального винта в крестце, г – схема фиксации

ВЫВОД

Таким образом, применение предложенной технологии в лечении вертикально-нестабильных повреждений таза позволяет в 91 % случаев получить положительные результаты за счет возможности проводить надежную бескровную фиксацию заднего комплекса тазового кольца при условии адекватной репозиции вне зависимости от техники ее исполнения. При этом используется дифференцированный подход в выборе способа фиксации в зависимости от вида повреждения. Предложенный авторами оригинальный способ фиксации переломов крестца без захвата крестцово-подвздошного сочленения является более физиологичным и позволяет уменьшить риск развития деформирующего остеоартроза и болевого синдрома.